小学数学“量感”教学探究

2022-02-22潘小英

潘小英

摘要:“计量单位”是学生必须掌握的基础知识和技能,培养学生“量感”也是计量单位教学的核心目标之一。“量感”,作为一种感觉,教学效果不可能立竿见影,需要在一系列的比较活动中催生学生对“量”的感知,在教师的引导估测中提升学生对“量”的感悟,在批判与反思中丰富学生对“量”的感觉。

关键词:“量感”;比较活动;引导估测;批判反思;小学数学教学

中图分类号:G623.5 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2022)01B-0064-04

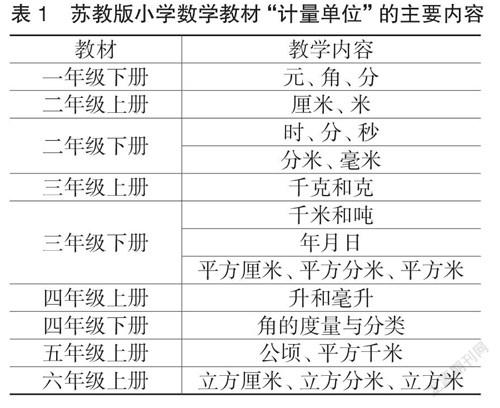

“量感”的培养是近年来数学教学中的热门话题,它不同于“数感”,却又是从感受数量开始的,它们是对立又统一的关系。“量感就是视觉或触觉对各种物体的规模、程度、速度等方面的感觉,对于物体的大小、多少、长短、粗细、方圆、厚薄、轻重、快慢、松紧等量态的感性认识。借助明暗、色彩、线条等造型因素,表达出物体的轻重、厚薄、大小、多少等感觉。”[1]在现行苏教版小学数学教材中,“量感”的培养常见于度量领域,笔者整理了苏教版小学数学教材“计量单位”板块的主要内容(见表1)。从教材的编排可以看出,“计量单位”是学生必须掌握的基础知识和技能,培养学生“量感”也是计量单位教学的核心目标。“量感”,作为一种感觉,教学效果不可能立竿见影,需要在一系列的比较活动中催生学生对“量”的感知,在教师的引导估测中提升学生对“量”的感悟,在批判与反思中丰富学生对“量”的感觉。

一、在比较活动中生成“量”的感知

(一)借助实物比较,催生“量”的感知

《义务教育数学课程标准(2011年版)》明确要求计量单位应该在现实的情境、具体的生活中去认识和教学。学生也只有通过亲身经历,借助熟悉的中间参照物进行比较,才能对一些抽象的“量”获得具体化、形象化的独特感受。在关于计量单位的教学中,教材本身就提供了不少生活中的素材,但是教材的图片只是一种静态的存在,无法进行具体比较,我们在实际教学中还可以选取身边的一些实物素材具体比较,进一步催生学生对“量”的感知。

如认识“千克和克”这两个质量单位时,对于1千克、1克究竟有多重这类问题,光说学生是无法真正感受的,因此在教学时教师通常会通过借助一些生活中接近1千克(如15个鸡蛋)和1克(比如一枚两分的硬币或五粒黄豆)的实物让学生掂一掂,体验1克究竟有多重,再通过借助熟悉的实物来判别哪些物体比1千克或1克重,哪些物体比1千克或1克还要轻,哪些物体大约1千克或1克……没有花哨的教学,只是借助简单熟悉的实物直观比较,建立单位表象,1千克和1克的重量便在学生大脑中逐渐清晰,对“量”的感受也逐步由直观走向抽象。像这样借助身边熟悉的实物作为数学研究的工具,能加深学生对单位质量本质的理解,从而建立更为清晰的单位表象,催生数学“量感”。

(二)借助“身体尺”比较,深化“量”的感知

学生自己独立思考、合作探究,课堂才能真正成为他们的舞台,数学学习才能真正发生。“身体尺”有趣又有用,灵活选择“身体尺”比较物体的长短或大小,能培养学生初步的估测意识和能力,发展学生数学“量感”。

在教学中,同一物体可以用多种“身体尺”去测量,通常比较长的物体我们会用“庹”来测量,比较短的物体则多用“拃”来测量。在“认识厘米”教学中,教师通过设计两指抽出小棒观察指尖距离,寻找到身上的1厘米,借助手指甲盖宽度这一“身体尺”来与其他物体长度进行比较。测量比较长的地面长度通常会选择“步”测,比较短的地面长度则选择“脚”测。总之,哪种“身体尺”方便就借助哪种来测量比较。

在计量单位的教学中,用“身体尺”作为参照物进行测量比较,学生就有了参照依托,进而会将其他物体的长度、大小等与某一“身体尺”进行对比,让原本抽象的概念变得形象直观,进而深化对“量”的感知。

(三)借助测量工具比较,增强“量”的感知

在“计量单位”的教学中,学生单位表象的建立是一个难点,只有让学生亲历探究活动,才能促进其对“量”的真实感知。测量工具是计量单位教学的重要工具,在估测的基础上再借助测量工具进行准确对比,是开展教学活动的有力保障。

比如教学“认识厘米”时,由于1厘米是一个抽象的概念,教师并不能通过多媒体课件指指就完结了,而有必要借助测量工具让学生感知。在教学中,学生在自己的直尺上找一找1厘米有多长后,充分利用直尺这一测量工具,再让学生找一找尺子上还有哪些长度也是1厘米,是刻度几到刻度几。在整个教学过程中,学生通过观察自己尺上的1厘米究竟有多长,再放慢观察的镜头多找几个尺上1厘米感知长度,让1厘米的表象在脑海中有了深深的烙印。

由此可见测量对于培养学生“量感”有多么重要。实际教学中,教师应创设条件让学生无论在课堂上,还是在生活中,都尽量多地使用测量工具参与各種量的测量活动,将测量工具的精准长度与自己找到的近似长度进行比较,让标准量的表象更加具体化,并丰富学生的直观体验,增强学生对“量”的感知。

二、在引导估测中提升“量”的感悟

培养估测意识、提高估测能力是《义务教育数学课程标准(2011年版)》中的一项重要内容,也是培养学生“量感”的重要途径。在“计量单位”教学中,我们要充分尊重学生已有的知识和经验,从生活经验出发,引导学生借助生活中熟悉的参照物进行估测,让“量感”从感知臆断走向推理验证。

(一)联系生活估测,内化“量”的感悟

在“双减”大背景下,教师要钻研教材,研究学生,用好教材上提供的估测素材,更新观念,不唯考试,不唯分数,同时,还应基于生活经验和学生认知设计更为丰富的估测活动,让学生在大量的活动中积累经验,丰富估测的方法,提升计算推理能力,使得估测的结果趋向精准,这样学生的数学“量感”也在无形中得以内化。“吨”这个较大的质量单位对于学生来说还是很抽象的,三年级学生在生活中很少接触到,远远脱离了学生的生活实际,因此如何将“吨”这个抽象的概念以具体的、可感知的形象呈现给学生,让他们真正感受1吨油多重才是本课的关键。在教学中,教师可让学生拎一拎20千克的纯净水,估计一下多少桶这样的水重1吨;背一背25千克左右体重的同学,再估计一下多少位这样的同学体重大约重1吨。

生活中比较大的计量单位,除了以生活中熟悉的事物建立表象,还需要通过计算推理进行估测,无论是长度、质量、面积还是体积,均产生于我们日常生活的需要,因此它们都具有很强的现实意义。将数学知识还原到生活中,联系生活引导学生进行推算估测,无形的“量感”便得以内化。

(二)开展实验推理,深化“量”的感悟

实验是培养学生“量感”的重要载体,当学生有了一定的估测能力后,还需要通过实践来验证自己的估测,选择适宜的估测策略来完整表述自己的思路,实现“生活量感”到“数学量感”的提升。教学“认识千米”这一内容时,在认识了千米的概念及其与米的关系后,教师设计这样一个实验:从( )到( )的路程大约1千米,如何验证?学生在刚学完千米这一概念时,通常会结合生活中的一段路程完成填空。对于如何验证,有学生说是根据自己的步长进行了步测,也有学生说绕学校操场一圈200米后目测,还有的学生提到了用电话手表的功能进行记录、用家长汽车上的仪表盘记录……当学生经历了验证和独立思考后,也就深化了对“千米”的“量感”。

三、在批判反思中丰富“量”的感觉

学生“数学量感”的形成并不是一蹴而就的,也不是学会了估测、开展了实验就能自然从“生活量感”走向“数学量感”的,教师还需要在日积月累的常态化教学中合理选择一些实验素材,优化感知体验和评价维度,使得学生学会梳理和勾连数量之间的关系,在反思中不断丰富“量感”。

(一)合理增加素材,丰富学生“量感”

数学课堂上,如果教师对教材按部就班开展教学,就缺乏深度思考。因此,基于学生已有认知,合理增加素材,对教材做一些“精致”的补充,不仅能吸引学生注意力,激活数学课堂,更能丰富学生对量的感知。

以三年级下册“面积单位”一课的教学为例,认识平方厘米、平方分米和平方米是本课的教学目标之一,而让学生感知三个单位的大小则是本课的难点。按照教材提供的素材,我们通常使用边长1厘米的正方形学具告诉学生这就是1平方厘米,并通过比一比发现手指甲面的大小接近1平方厘米,再找一找身边哪些物体的面也接近1平方厘米。建立1平方分米的表象与认识1平方厘米教学方式相同;教学1平方米的时候多设计一个让学生站一站的活动,看看1平方米的地面能站多少位学生。可是在后续的填合适单位名称的练习中错误率却极高。

反思这一教学过程,我们貌似给学生提供了丰富的体验活动,但却忽略了一个问题,即活动素材的单一性。上述整个过程,给学生提供的都是单个的单位面积表象,对于几个单位面积的表象却未涉及。我们不妨調整一下:在认识平方厘米后及时增加一些学习素材,比如探究一下数学书封面的大小,学生猜测、操作、验证,用1平方厘米的正方形在封面上摆一摆得出结论;在认识完1平方分米这一单位表象后,可以增加探究桌面的面积等活动,既丰富学生对面积单位的感知,又让他们初步体会面积计量的方法。

可见,合理提供身边的素材让学生体验计量的累加过程,不仅丰富了学生对单个单位面积的感知,也丰富了对多个单位面积的感知,提高了对计量单位的认知力,将“数学量感”真正植入学生心中。

(二)优化感知体验,丰富学生“量感”

“世界上很多东西不可传递,只能亲身经历。”[2]智慧并不完全依赖知识的多少,而依赖于知识的运用和经验。基于此,笔者认为应优化体验活动,让学生积累丰富的“量”的活动经验,亲历知识的建构过程,感受标准单位的实际意义,进一步丰富学生的“量感”。

“体积”是比较抽象的概念,由二维到三维,是学生空间观念发展的一次跨越,体积单位亦是如此。如何感知1立方厘米、1立方分米、1立方米的实际大小并发展学生的“量感”?带着这样的思考,我们进行了如下设计:课始打破常规,从让学生摸一摸辨别哪个是1立方厘米、哪个是1立方分米的正方体出发,再让学生自学这两个体积单位大小的知识,然后摸一摸这两个正方体,闭眼想一想,再用手比画比画,并说说身边哪些物体的体积接近1立方厘米和1立方分米。整个体验过程中学生思维从模糊到清晰,逐步建立“量感”知觉。接着并未进入立方米的教学,而是出示一个长方体篮筐(适合以立方分米为单位),问学生测量这个篮筐的体积有什么办法。通过学生讨论交流,明确度量长方体篮筐需要先选择合适的体积单位,再数出有多少个这样的体积单位。进入1立方米的认识教学后,再让学生算一算,几个这样的长方体篮筐大约是1立方米。

学生通过摸一摸、辨一辨、比一比等显性的操作活动,以及想象、估计、分析、推理等隐性思维活动,不仅对单个的体积单位有深刻认识,更建立了对多个体积单位的表象感知,优化并完善了感性认知,促使“量感”得以衍生和发展。

(三)优化评价维度,丰富学生“量感”

如果说教学素材是“量感”生成的载体,感知体验是“量感”优化的策略,那么课堂评价则为“量感”生成打开了无限可能。课堂评价是要从多角度、多维度进行。例如以教师评价为主的形成性评价和以学生为主的形成性评价;又如考查学生探究知识掌握方法的过程、表述时的语言组织能力、情感态度价值观等方面的多元评价。比如在采用小组合作学习的过程中,要围绕自主学习能力、协作学习过程中的贡献以及是否达到意义建构的要求开展小组评价和自我评价。如:以“你真是生活的有心人,有一双发现的眼睛”这样的话语,激发其他学生联系生活进行思考;又如在学习1立方厘米以后的评价交流时,我们不应只关注学生对1立方厘米有多大的描述是否正确进行评价,还应重视学生对这一计量单位的生活体验的评价,可以在评价时延伸对比1立方厘米与1厘米、1平方厘米的不同,勾连已有的知识经验,从长度、面积、体积多维度进行整体比较,进一步丰富学生“量”的感觉。

总之,在数学课堂评价时,我们既要关注学生“量感”形成时的体验,又要关注其科学性,既要关注同伴之间的评价,也要关注学生的自我评价,为丰富学生的“量感”助力。

参考文献:

[1]孙思雨,孔企平.“量感”的内涵及培养策略[J].小学数学教师,2021(8):44.

[2]娜仁格日乐,史宁中.度量单位的本质及小学数学教学[J].数学教育学报,2018,27(6):13.

责任编辑:石萍