关于十年间“巴金研究”状况的数据考察

——以2009年10月至2019年10月的“知网”数据为中心

2022-02-21战玉冰

战玉冰

(复旦大学 中文系, 上海 200433)

一、十年间以“巴金”为主题词的“知网”论文检索情况概述

本文的研究缘起和思路设计大致基于两方面的前提:一是“数字人文”(Digital Humanities,简称DH)研究方法在全球的兴起,以及其在研究思路与思考范式上给传统人文学科带来的巨大冲击;二是从国内“数字人文”相关研究近年来的发展情况看,其已经开始由“文献数字化”向“研究数字化”转型。当然前者是后者不可或缺的基础,“中国知网”、“全国报刊索引”、“中国历代人物传记资料库”(China Biographical Database Project,简称CBDB)、“中国历史地理信息系统”(China Historical GIS,简称CHGIS,以谭其骧先生《中国历史地图集》为基础)等都是“文献数字化”阶段重大的学术成果,也为后来国内“数字人文”研究工作的展开奠定了扎实的“数据库”基础。而后者(“研究数字化”)很多具体研究工作的展开,也需要依靠前者(“文献数字化”)多年来积累下来的数据库资料。甚至进一步细究下来,上述国内“数字人文”发展的两个阶段也不是能够截然分开的,比如“中国知网”作为国内最大的“文献数字化”集成平台之一,自身也带有比较强大的“研究数字化”分析功能,这给本文的写作以很大启发。

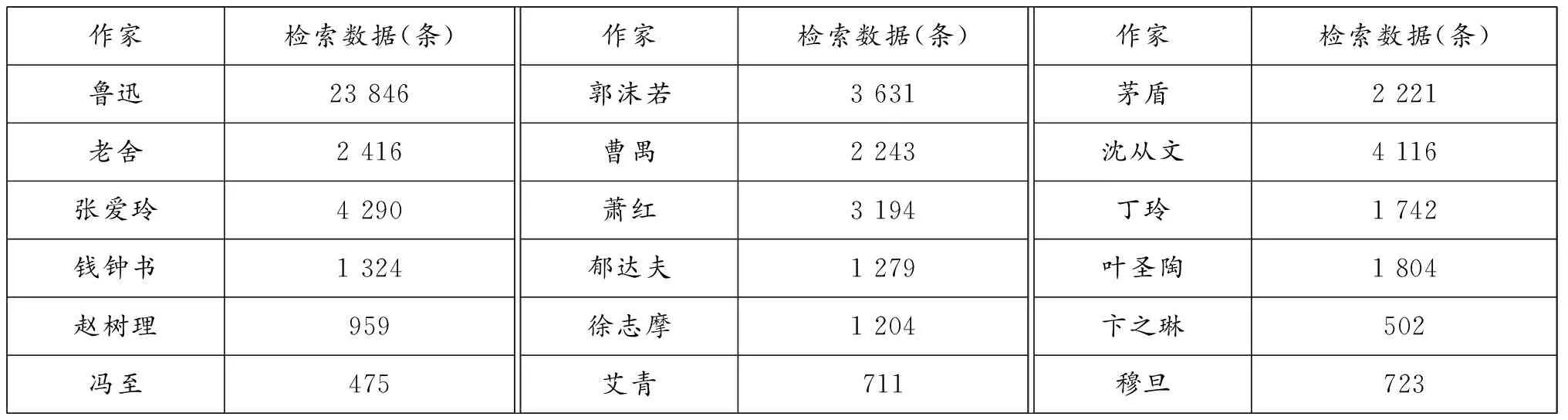

具体到本文的研究上来说,本文以“巴金”为主题词,以2009年10月至2019年10月为检索日期范围(“知网”上所显示的该时间对应的是文章发表时间),在“中国知网”(https://www.cnki.net)中进行了文献检索,得到相关检索结果共计1 725条。同时本文选取了18名中国现代知名作家,采用同样的主题词定位和日期范围进行检索,分别获得数据,见表1:

表1 “知网”检索18位中国现代作家姓名关键词所得结果

从表1初步检索结果可以看出,在“知网”上近十年间涉及关于中国现代文学作家的讨论和研究中,小说家的关注程度和研究热度要普遍高于诗人(鲁迅、茅盾、老舍、沈从文、张爱玲的数据检索结果要普遍高于艾青、冯至、卞之琳、穆旦),而在传统的“鲁郭茅巴老曹”的中国现代著名作家序列中,“巴金研究”显然还有很大的、可以进一步投入和展开的空间(巴金的数据检索结果明显低于其他五位作家)。

针对这1 725条检索结果,本文进行了如下的数据筛选和清洗工作,人工核对并剔除了以下四类数据:

1.重复的数据。

2.与“巴金”完全无关,只是字面上巧合的数据(比如由于“巴金森病”“德巴金”等近似主题词所产生的检索结果)。

3.只有个别章节,甚至部分段落、句子提及巴金,而非主要以巴金为研究对象的文章。

4.关于巴金某篇作品(如《小狗包弟》)在中小学语文课堂上的教学方法与实践案例类的文章(此类文章共计65篇)(1)鉴于本文主要考察有关作家巴金本人及其作品的研究情况,过多的课堂教学案例类文章会形成数据干扰,故将其人工整理并剔除。。

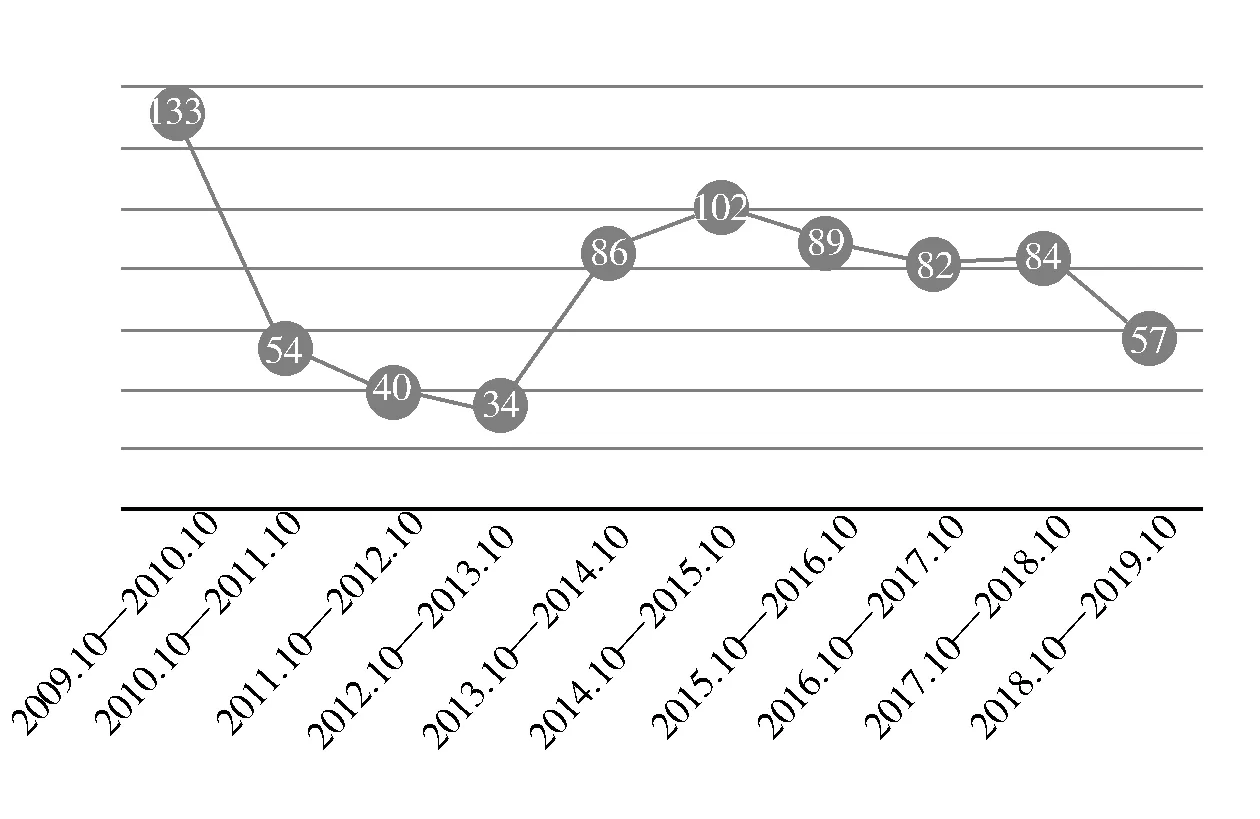

经过上述筛选后,本文得到有效数据761篇,共计956万余字,其发表时间分布情况见表2:

表2 以“巴金”为主题的论文发表年度分布情况(2009.10—2019.10)统计表

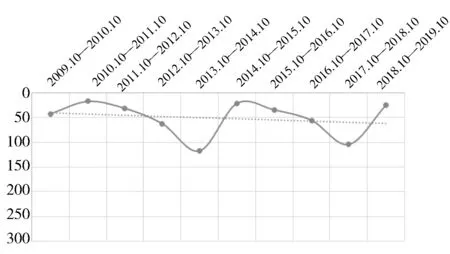

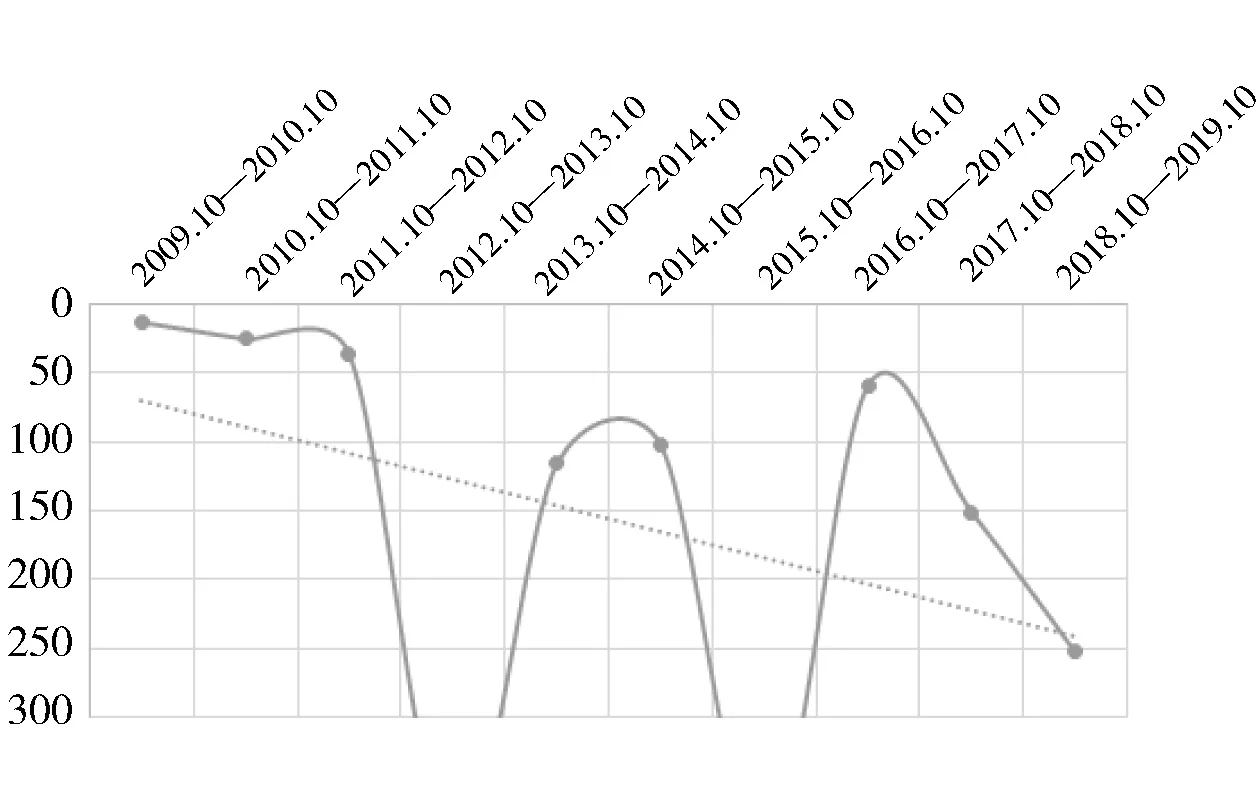

以“巴金”为主题的论文发表年度分布情况折线如图1所示:

图1 以“巴金”为主题的论文发表年度分布情况(2009.10—2019.10)折线图

从图1来看,除个别年份数据偏高或偏低外,整体上近十年的“巴金研究”呈现出比较平稳的发展态势。尤其是近五年以来,平均每年有80篇左右的研究文章,一定程度上代表了近年来“巴金研究”发展的成熟和研究成果增长的稳定。

关于这761篇文章,共计有645名作者,其中发表三篇文章以上(含三篇)的作者有26人。发表文章数量最多的作者依次为:周立民(20篇)、贾玉民(14篇)、石健(12篇)、胡景敏(10篇)、李树德(6篇)、田悦芳(6篇)、黄长华(6篇)等。但此类作者整体论文数量占“巴金研究”论文总数的比例并不大(仅为18.4%),说明专门投入“巴金研究”的研究者并不算多,更多文章作者属于“一次性投入”或“临时性涉及”,而并非持续且深入地从事“巴金研究”。

二、对十年间以“巴金”为主题词的“知网”论文高频词分析

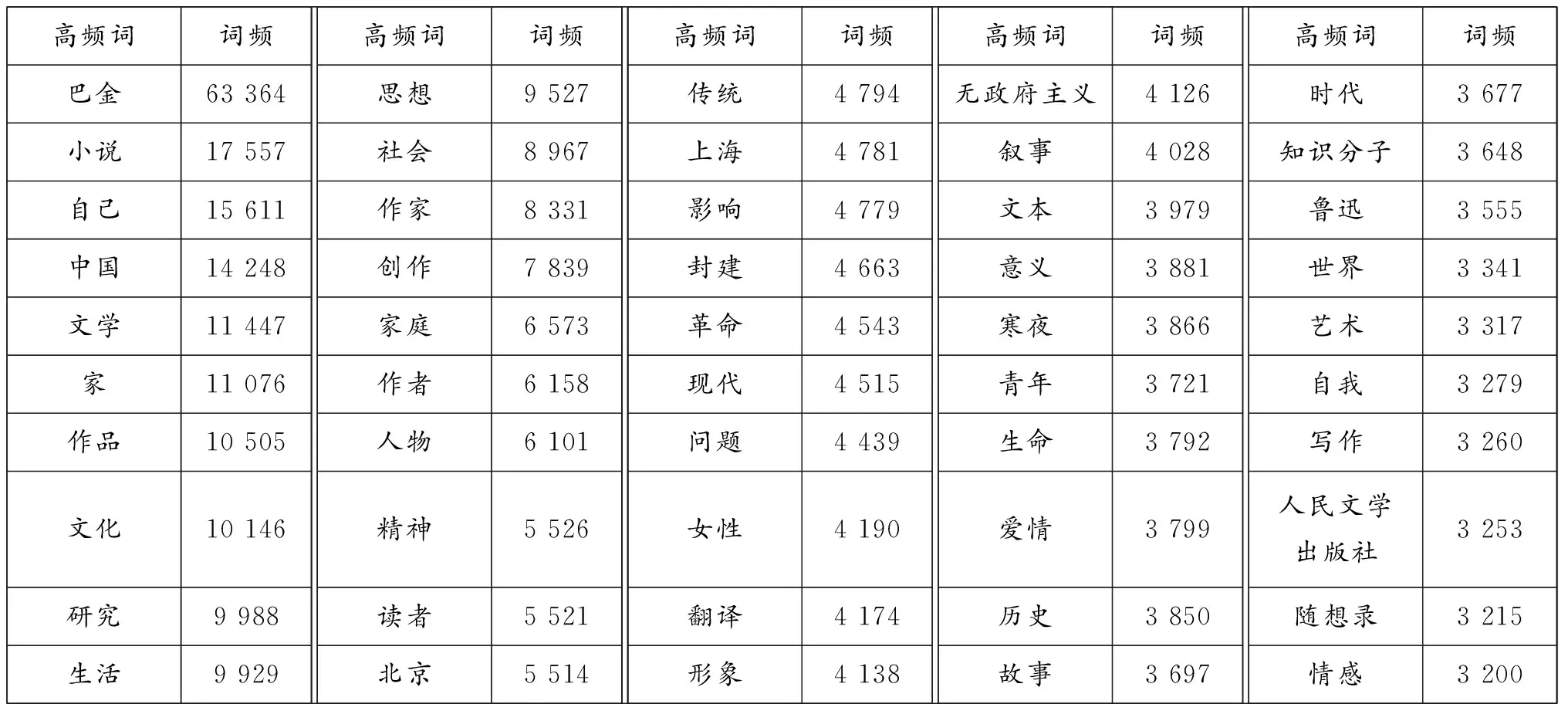

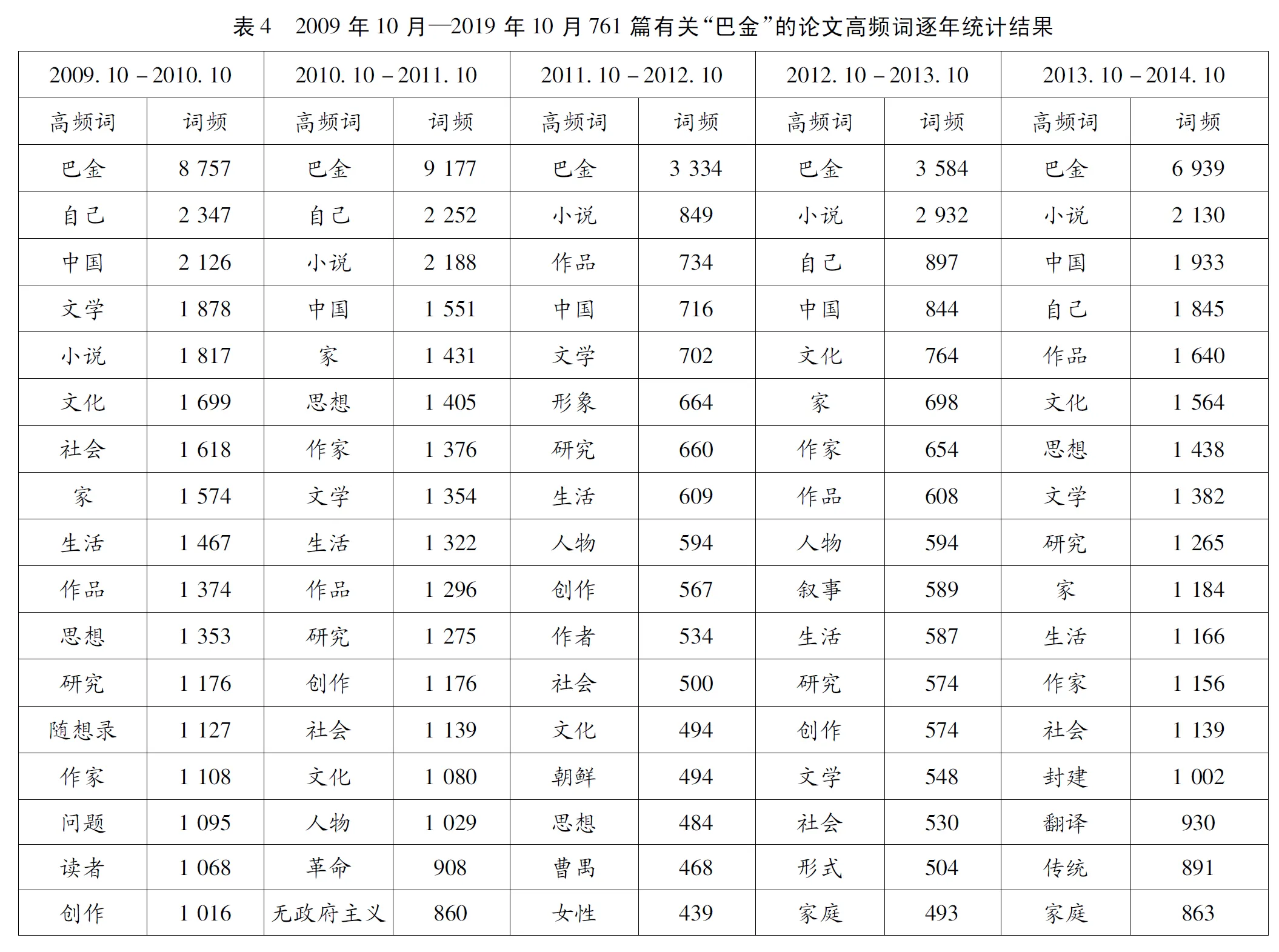

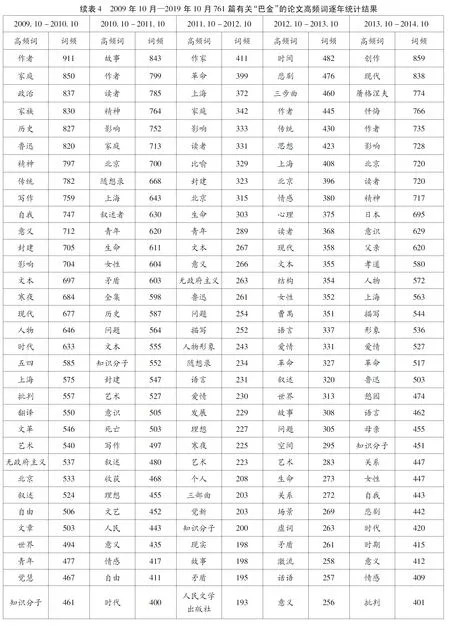

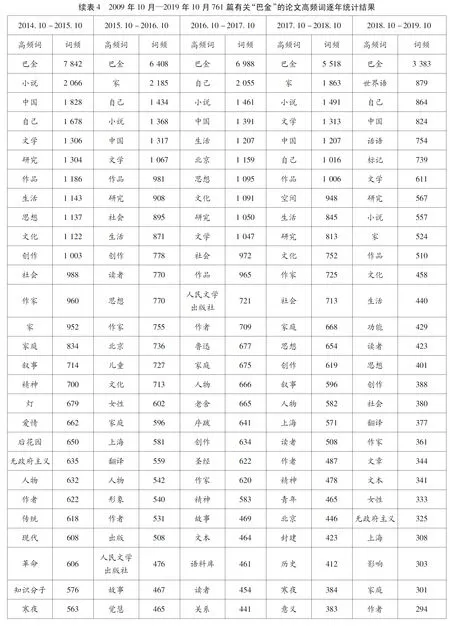

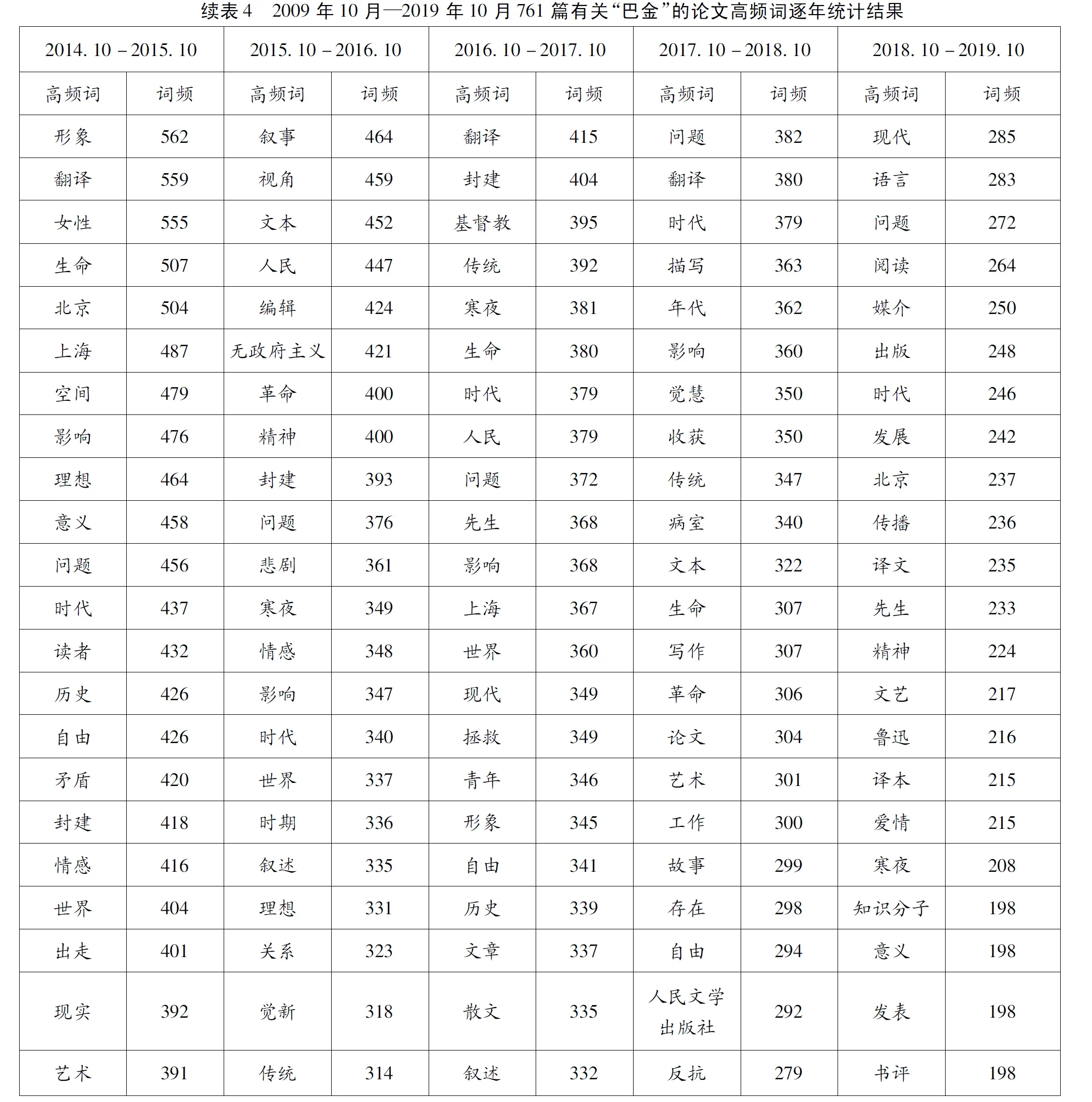

借助谷臻故事工场所研发的“一叶·故事荟”软件工具,本文对2009年10月至2019年10月的761篇“巴金研究”论文进行全体和逐年高频词统计分析,剔除错误数据与无效数据后,得到十年整体性高频词统计及逐年高频词统计结果见表3、表4:

表3 2009年10月—2019年10月761篇有关“巴金”的论文高频词十年整体性统计结果

注:由于论文篇幅限制,本文只展示排序在1—50位的高频词统计与清洗结果。

从表3对2009年10月至2019年10月这十年论文的整体高频词统计结果来看,“巴金研究”主要集中在巴金的“小说”“作品”“创作”(2)引号表示该词语为统计数据结果中的高频词,下同。等“文本”审美研究与“思想”“生活”“精神”等作家传记研究两大方面。在前者中,《家》和《寒夜》分别是研究者涉及最多的两部作品,而巴金作品中所涉及的关于“革命”“现代”“女性”“青年”“爱情”“家庭”等主题和其小说文本的“叙事”研究等相关问题,以及巴金作品的“读者”接受情况等都是研究者所持续关注的重点。而在后者中,巴金的“翻译”工作、“无政府主义”信仰、以“随想录”为代表的“知识分子”担当,及其与“鲁迅”的关系和比较等则是研究者讨论较为热烈的话题。此外,“人民文学出版社”出版的“1986年版”《巴金全集》是研究者参考和征引最多的研究资料之一。

从表4逐年高频词统计数据结果来看,2009年10月至2010年10月这一年的论文更多倾向于巴金与“时代”关系的外部研究,“五四”“文革”“鲁迅”“历史”“时代”等词语皆成为这一年论文的高频词。这一时期在此方面的代表性论文有:刘志荣的《文学的<家>与历史的“家”》[1]、坂井洋史的《关于“后启蒙”时期现代文学研究的思考——以“巴金与五四新文学传统”为主题的研究〈是否可能/如何可能〉》[2]、周立民的《“家”与“街头”——巴金叙述中的“五四”意象》[3]等。

而在之后三年(2010年10月至2013年10月)中,巴金研究呈现出某种“向内转”的趋势,即更多研究论文关注于文本内部的分析,与之相应地,“文本”“叙述者”“叙述”“描写”“人物形象”“语言”“叙事”“形式”“结构”“话语”,甚至于更为细致入微的诸如“时间”“场景”“虚词”等相关词汇出现非常频繁。这一方面的代表论文有:门红丽的《无法着陆的灵魂——论巴金短篇小说中的“梦游人”》[4]、戴翊的《寄希望于献身革命的热血青年——重读〈灭亡〉、〈新生〉和〈爱情的三部曲〉》[5]等。

在2013年10月至2017年10月这四年之中,关于巴金的翻译研究、比较文学研究,及巴金与基督教关系的研究逐渐增多,也正是由此开始,“翻译”稳定地成为此后历年巴金研究的重要高频词,“屠格涅夫”“王尔德”“圣经”“忏悔”“基督教”“儿童”“拯救”等也开始成为巴金研究中出现频次较高的热门词汇。而关于巴金的翻译、域外经历及其海外研究情况方面的史料钩沉、传记性梳理和学术综述也是这几年间巴金研究的一个特色。此外,关于巴金研究的角度也变得更为丰富,比如巴金与“曹禺”的关系、巴金与“老舍”的比较、巴金小说的“儿童”叙事,及有关巴金的“文章”“散文”,乃至更为具体的“序跋”研究,甚至于还出现了通过“语料库”来分析研究巴金小说的新思路和新方法。此一时期的代表性论文有:董斌孜孜的《法国汉学界巴金研究历史语境变迁》[6]、常楠的《从一封珍贵的诺贝尔文学奖推荐信说起——兼谈贾植芳的巴金研究》[7]、周立民的《美好的回忆与可怕的“噩梦”——从新发现文献中重构巴金第一次访日足迹》[8]等。

从2017年10月到2019年10月,学界对“巴金研究”的重心更加倾向于对作为文学编辑与出版人的巴金(或者说在出版场域中的巴金)来加以理解和研究,“收获”(杂志)、“媒介”“出版”“传播”“发表”等高频词较为集中地在这两年间得到体现。与此同时,巴金作品的出版、传播与版本问题也是这一时期研究者所关注的热点。其中代表性论文有:李明刚和张鸿声的《“人类意识”与作为出版家的巴金》[9]、宋剑华的《巴金为什么要反复地修改〈家〉?——由“开明本”与“全集本”的对读说起》[10]、许海洋的《〈激流〉险遭“腰斩”事件新探——兼论新文学长篇小说进入市民报纸的意义》[11]等。

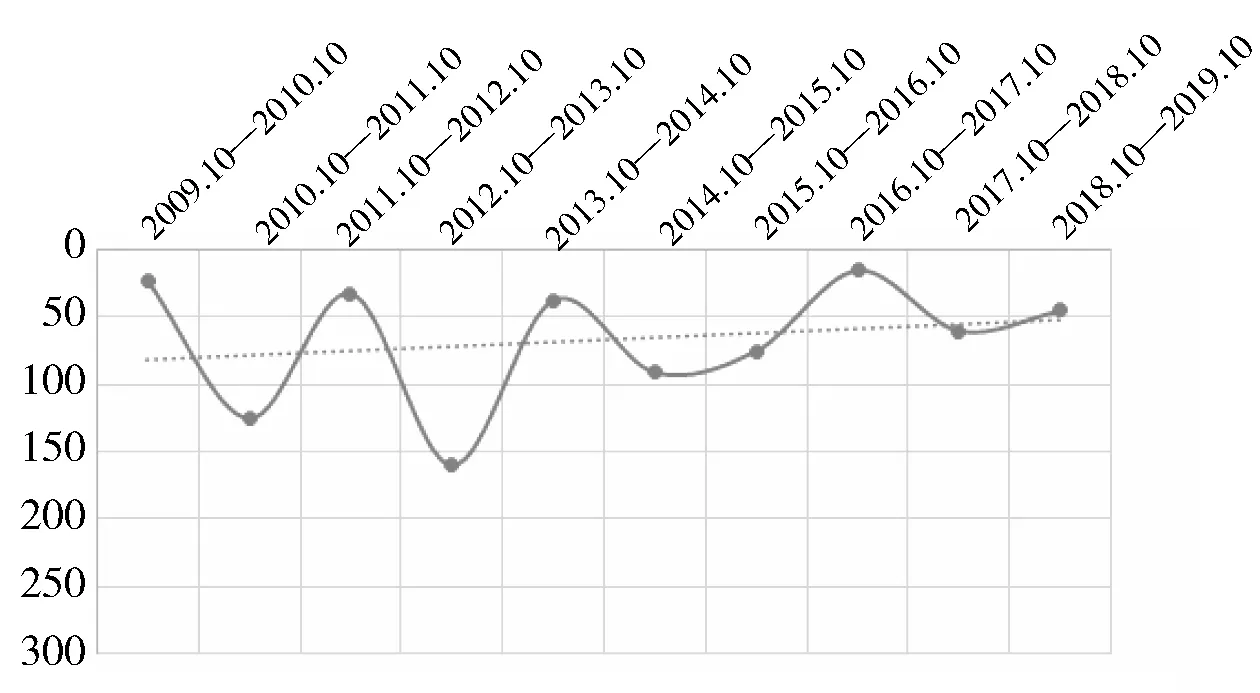

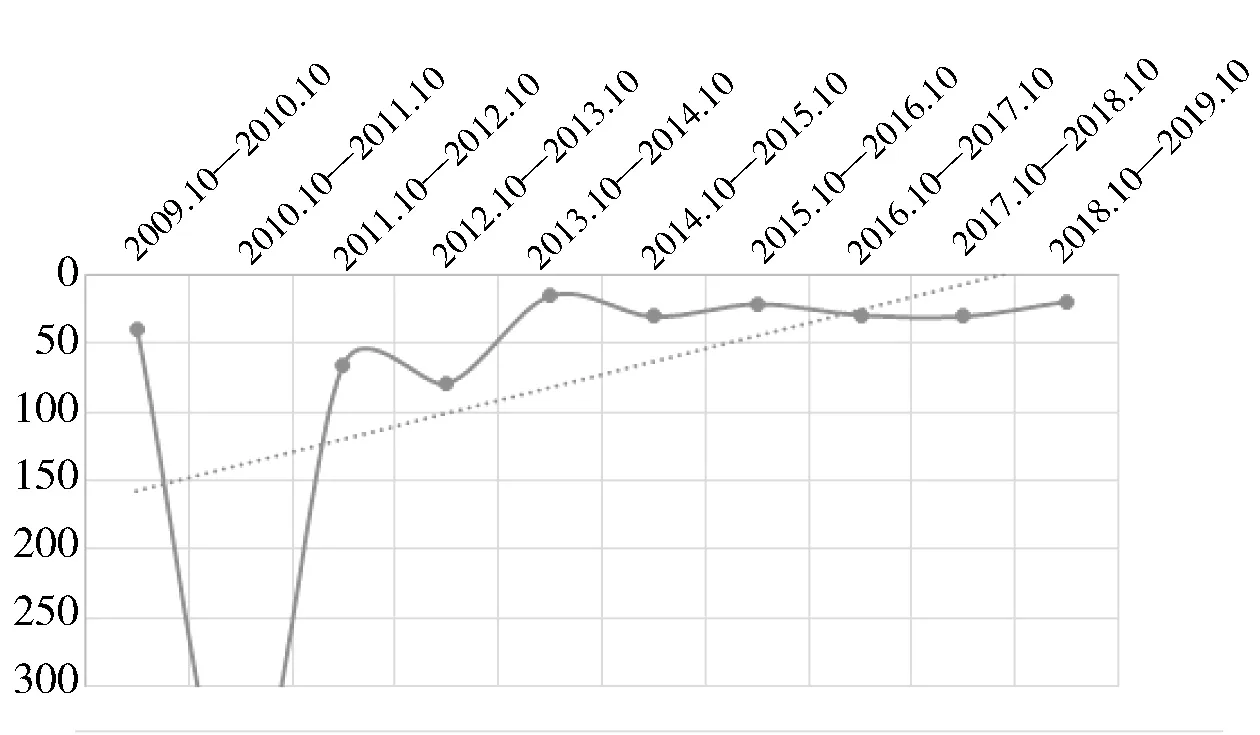

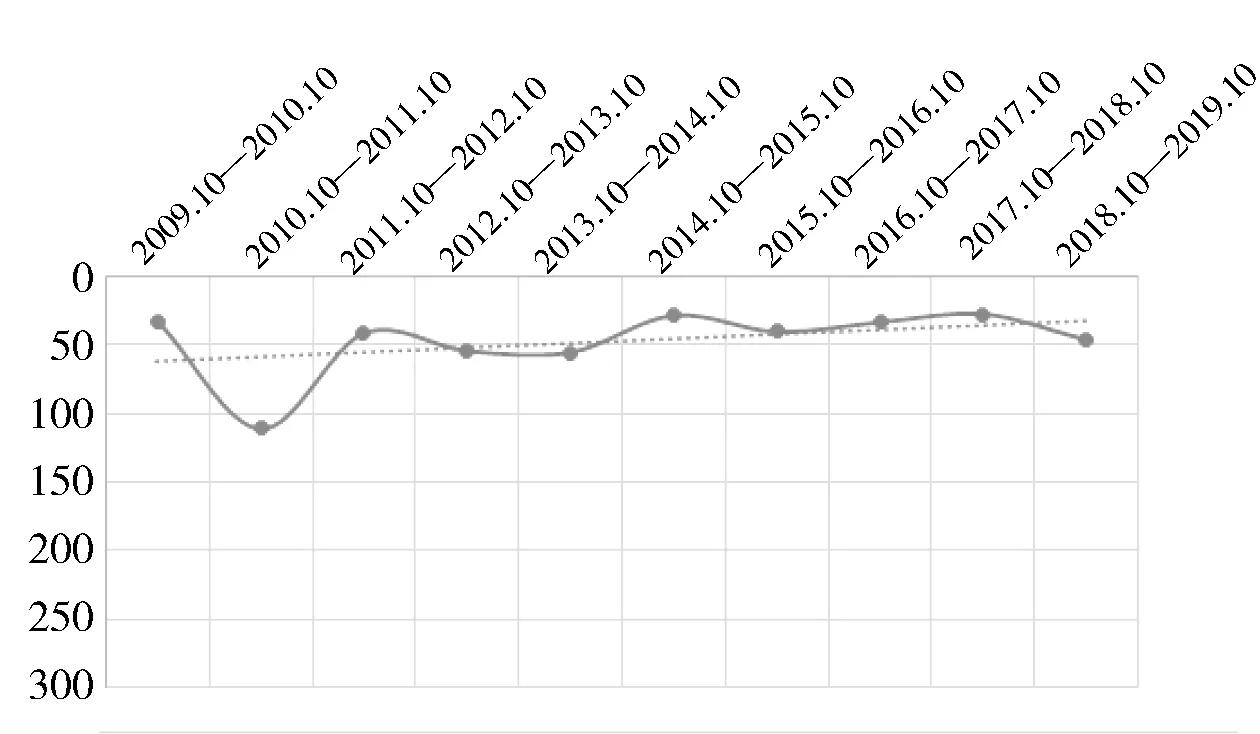

必须说明的是,本文所描述的近十年“巴金研究”状况与动态变化并非单向度且绝对化的,而且也不可能简单地概括和理解“巴金研究”近十年来所取得的成果的复杂性和繁荣局面。一方面,有关巴金经典文本诸如《灭亡》《家》《寒夜》《憩园》《第四病室》《随想录》的研究在任何一年的“巴金研究”中都从未断绝,关于巴金生平与作品的新史料发现与钩沉、对于巴金的翻译研究和其无政府主义思想研究等都是“常说不衰”“常提常新”的持续性研究热点;另一方面,很多研究成果很难以文学的传记/文本、外部/内部、史料/理论、影响/比较等二元维度来进行简单切割和划分,比如陈思和的《关于巴金<春梦>残稿的整理与读解》[12]一文,即涉及史料考证、文本细读、传记分析、文学史研究等多个层面的内容,这也标志着当下巴金研究中面对新材料的较高水平论文所呈现出的综合性、多面性和强辐射性的特点。本文选取了“无政府主义”“鲁迅”“翻译”“寒夜”“随想录”等五个高频词,对其分别进行历年出现频率的追踪观察,具体情况见图2、图3、图4、图5、图6:

图2 关键词“无政府主义”历年词频追踪

图3 关键词“鲁迅”历年词频追踪

图4 关键词“翻译”历年词频追踪

图5 关键词“寒夜”历年词频追踪

图6 关键词“随想录”历年词频追踪

从图2、图3、图4、图5、图6可以发现,关于“无政府主义”和“鲁迅”的研究多年来相对比较稳定,前者呈现略微下降的趋势,后者则略微上升。相比较而言,关于“翻译”的研究近几年增长很快,除了2010年10月到2011年10月出现特殊情况之外,近十年来关于巴金的翻译研究成果可谓“突飞猛进”,“翻译”作为高频词也一直排在全体高频词的前列。浙江文艺出版社于2019年最新出版的《巴金译文集》(共十册),无疑又为巴金的翻译研究提供了一笔丰厚的资料。而在以具体作品名称为关键词的考察上,关于“寒夜”的研究一直颇为热门,而涉及“随想录”的研究成果数量则在近些年整体上呈现出下降趋势。

三、对于十年间以“巴金”为主题词的“知网”论文专项高频词分析——以人物、地点、文中涉及作品高频词为例

除了全体高频词之外,本文借助谷臻故事工场所研发的“一叶·故事荟”软件工具,对近十年以“巴金”为主题词的“知网”论文中的“人物高频词”、“地点高频词”、文中“涉及作品高频词”等专项高频词进行了整体性和逐年的统计分析,结果见表5、表6、表7。

从表5“人物高频词”来看,大致可以分为四类:第一类是源自巴金小说中的人物,如“汪文宣”“曾树生”“觉新”“杜大心”“吴仁民”“李佩珠”“张为群”等。第二类就是和巴金有过接触、交往,或者可引为比较、参照的真实历史人物,如“鲁迅”“曹禺”“老舍”“靳以”“郭沫若”“沈从文”“胡风”“茅盾”“夏衍”“李健吾”“萧珊”“贾植芳”等。第三类是多年来坚持从事并投入巴金研究或巴金研究资料编纂的学界前辈,他们的研究专著或论文,持续地对学界产生深远影响,成为后来学者研究、写作时参考和征引的对象,如“陈思和”“李存光”等。第四类是对巴金产生思想影响或成为巴金翻译对象的国外思想家或作家,比如“克鲁泡特金”“屠格涅夫”“高尔基”“王尔德”等。而从“人物高频词”的出现频率来看,对于巴金作品做文本分析与内部研究的学者,最喜欢分析的人物首推《寒夜》中的曾树生和汪文宣(他们都是出现频率最高且在不同年份里反复出现的“人物高频词”),而从事外部研究的学者则喜欢讨论鲁迅、曹禺与巴金之间的关系(包括精神影响、文学交往、作品改编)等议题。

表5 2009年10月—2019年10月761篇有关“巴金”的论文“人物高频词”统计及逐年统计结果

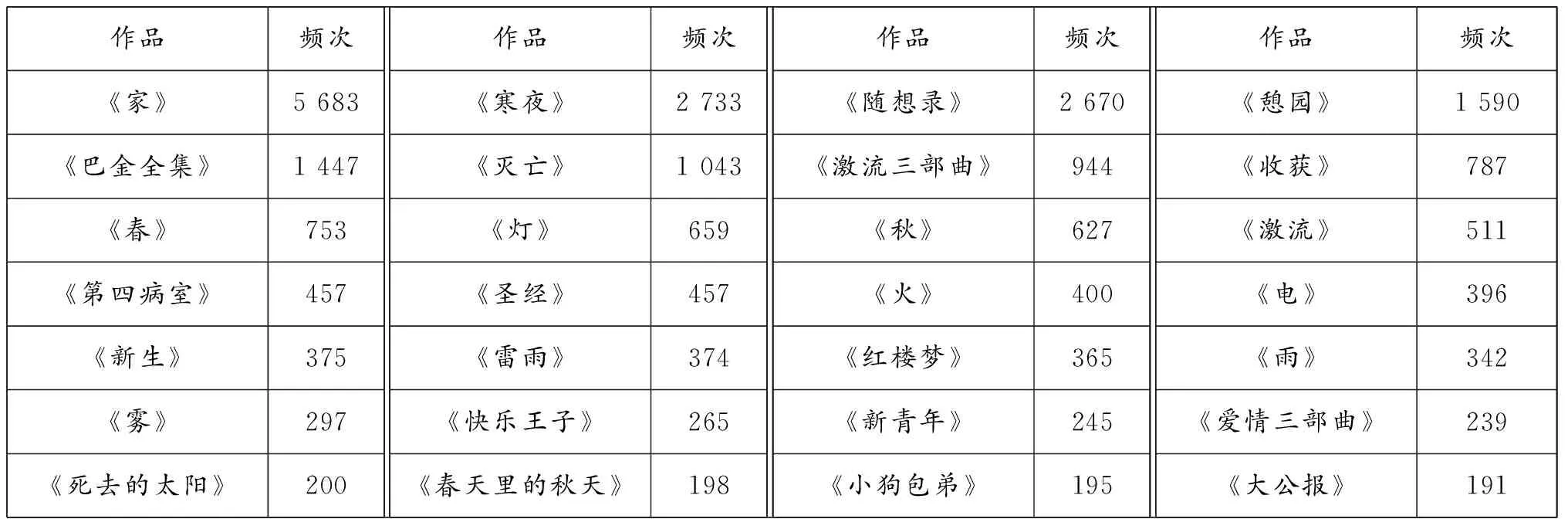

表6 2009年10月—2019年10月761篇有关“巴金”的论文中“涉及作品高频词”整体统计结果

虽然从“人物高频词”的统计结果中,我们发现最频繁被研究者们关注的巴金小说人物是《寒夜》中的曾树生和汪文宣,但从本文所统计的文章中“涉及作品高频词”的统计结果表6来看,《家》才是巴金被反复提及最多次的作品,这还不包括以“激流三部曲”为标志而出现的情况(也有944次之多)。这种统计结果上的差异应该是因为小说《家》中主要人物众多,最后导致研究者人物姓名引用结果比较分散,而《寒夜》则紧紧围绕汪文宣、曾树生和汪母三个人物之间的关系展开,因而学者讨论和使用小说人物姓名时更为集中所致。

此外,从本文中“涉及作品高频词”的相关统计结果中,我们也不难看出除了巴金自己的作品之外,研究者较多关注作为文学编辑的巴金(《收获》和《雷雨》成为高频词)、巴金与基督教信仰的关系(《圣经》成为高频词)、《红楼梦》与《家》的比较(《红楼梦》成为高频词)及巴金对王尔德童话的翻译(《快乐王子》成为高频词)等研究方向和角度。

从表7“地点高频词”来看,“北京”“上海”和“四川”是三个出现频次最高的国内地域单元。而“日本”“东京”“法国”“巴黎”“俄罗斯”“俄国”等则是出现频率较高的外国地理单位。这里值得特别注意的是“朝鲜”,一般巴金研究多以其民国时期的小说创作或新时期的散文创作为关注热点,忽视“十七年”时期的巴金,而“朝鲜”作为地理高频词则是对这一段巴金经历及创作进行研究并试图将巴金生平予以整体性观照的体现,如李丹丹的《历史危机中巴金的主体转换》[13]便是其中一例。此外,常彬、邵海伦的《共和国文学范式的建立——以<人民日报>朝鲜战争文学文献为样本》[14]一文也关注到了巴金在20世纪50年代赴朝鲜战场前线访问归来后的小说创作及后来的电影改编等内容。

四、余论:对于研究方法本身的一点反思

对于数字人文的研究方法如何介入到具体的文学研究之中,美国学者弗朗哥·莫莱蒂(Franco Moretti)“远读”(Distant Reading)理论的提出及其一系列相关论著(如Graphs,Maps,Trees:AbstractModelsforaLiteraryHistory等)无疑有着开拓之功和巨大影响。安德鲁·派博(Andrew Piper)的《计算:数据与文学研究》与泰德·安德伍德(Ted Underwood)的《远距离视野:数字证据与文学变化》两本近著则可以代表这一研究脉络目前的最新进展。此外,姜文涛、戴安德(Anatoly Detwyler)、严程、赵薇、王贺等则在数字人文与中国现代文学研究相结合领域进行了一定探索。具体而言,采用数字人文方法所进行的文学研究大致可以粗略分为两类:一类是用数字人文分析“海量文学文本”,比如笔者的《<收获>刊载小说的数据性考察(1979—2018)》[15]、《网络小说的数据法与类型论──以 2018 年的 749 部中国网络小说为考察对象》[16]和《数据分析视角下的茅盾文学奖研究》[17]等论文都是在这方面的探索和尝试;另一类则是通过大数据来完成对文学研究本身状况的呈现与学术史脉络的梳理,比如青年学者王贺的不少研究都具有这方面的性质。相对而言,前者可以称为用数字人文直接研究“文学”,后者则是通过数字人文展开的有关“文学研究”的再研究。

据笔者自己有限的研究经验和感受而论,针对文学本身的数字人文研究具体操作难度更大,因为文学文本的复杂性、文学语言的模糊性与文学意蕴的丰富性,都使得其很难被完美量化、条理化与数据化。举一个最简单的例子,即使是想对文学文本进行最初级的词频统计工作,首先就需要面临“什么是词”的关键问题。这里所说的“什么是词”并非在语言学本体论意义上来谈,而是不同作家在作品中会有很多方言土语、个人习惯性用语、个人风格词汇等不符合现代语言规范,也不在《现代汉语词典》之中的“书写实践”。而这些“不合规范”的词句一方面很难被词频数据库全部收纳和统计(即使人工补充仍很难做到完整),另一方面其又很可能是该作家个人风格与文学魅力之所在(比如贾平凹小说中对“团结”一词的本义性使用)。相对而言,对“文学研究”展开数字人文再研究,或者说通过数字人文的方法来研究学术史就少了很多这方面的障碍,起码大多数学术论文在用词方面都是合乎通行学术语言规范或起码的现代汉语语法要求,个人化“发挥”与“创造”词语的机会不多,词频数据库的建立更加简单且可重复使用。

此外,随着诸如“知网”“万方”等大型学术论文网站数据库的日益完善,采取数字人文的研究方法对“文学研究”展开再研究,在某种意义上具备了追求“整全性”的可能。比如,本文采取数据统计的方法纵观“知网”论文所呈现出的十年间(2009—2019年)“巴金研究”的基本状况,我们不难发现其中既包含“常说常新”的经典性议题(如对于《家》《寒夜》等文本的解读),也出现了一些近年来越发受到学界关注的研究热点(如关于巴金的翻译研究)。与此同时,新材料的出现、新角度的切入、新方法的运用更是为“巴金研究”注入了源源不断的新的活力,使其呈现出多元且繁荣的面貌,基本上可以初窥十年间“巴金研究”之“大略”。但本文也并非忽略数字人文研究方法本身的固有缺陷,比如对于那些没有被“知网”收录的“巴金研究”学术成果(仅笔者所知,就有上海巴金故居所创办的《点滴》杂志和复旦大学中文系所主持的学术集刊《史料与阐释》,两种刊物上面都有不少关于巴金的高质量论文,但这两种杂志皆没有被“知网”收录,也就不在本文所能够统计的范畴之内)。

最后,随着互联网的不断发展与数据库的不断完善,数字人文在对象考察上可以做到逐步接近于“整全”(比如把《点滴》和《史料与阐释》也收录于“知网”似乎并非不可能),但其同时不可避免的“先天不足”更在于“深刻”性方面的缺失,甚至于我们可以说这种“整全”更多是一种表面性的“整全”,或者“浅表的整全”(simple integrity)。比如我们可以通过统计数据发现十年间“巴金研究”中“翻译”作为高频词的词频上升,而这到底是一种随着新理论、新方法、新材料的涌入所形成的新的“学术热点”与“学术增长点”,还是一种低水平的“学术重复劳动”,则是数字人文研究方法所不能很好回答的问题,但这也恰是相关巴金研究者可以发挥其自身研究专长来展开对话的新空间。