基于文献分析的中医药动物模型评价方法介绍

2022-02-21苗明三彭孟凡刘思哲张媛鑫刘思琪石琪罗茂丽

苗明三彭孟凡刘思哲张媛鑫刘思琪石 琪罗茂丽

(河南中医药大学药学院,郑州 450046)

动物模型通过实验动物,模拟医学、生命科学等科学研究,是医药生物技术和健康产品研发中应用的与人类疾病、功能紊乱发生机制和临床表现高度相似的生物样本。 动物模型是我国医疗健康与生物科技产业中不可替代的核心生物资源,在疾病预防、药物筛选、毒副作用探究与规避、发病机制解析等方面具有重要作用。 近年来,已建立多种动物模型用于相应疾病的研究,并广泛应用于中医药领域。 现今,用于中医药研究的动物模型基本有3 种,即中医证候动物模型、现代医学动物模型、病证结合动物模型3 大类。 又有学者将用于中医药研究的动物模型总结为“基于现代医学理论复制的病理模型”、“传统病因动物模型”和“在现代医学理论疾病模型基础上根据中医药理论施加中医的干预因素复制的证候模型”3 大类[1]。 动物模型构建成功与否影响中药药效和作用特点的评价,不少文献也有对动物模型评价方法进行探讨。 如崔宁等[2]将中医药动物模型评价方法总结为以两独立样本t检验、非参数检验为主的单因素方差分析和以因子分析为主的多元统计分析方法两种,任珍等[3]将中医药动物模型评价方法大致分为单纯“证”的评价方法(四诊表征)、中医“证”结合西医指标、以药(方)测证、基于“组学”技术和基于中西医病症特点5 种等。 但由于中医药动物模型的特殊性,单一的动物模型评价方法难以全面反映模型动物的中医证候特点,体现中医“辨证论治”的独特优势。 有必要对中医药动物模型评价方法进行系统总结,寻找适合中医药研究的动物模型评价体系,探讨体现中医药特点的动物模型的构建。 本文就2010 年~2021 年期间文献中涉及的中医动物模型评价方法进行总结,分析其优缺点,以期促进中药研究的科学发展。

1 数据来源

在“中国知网”数据库高级检索界面,设置主题为“动物模型”并且含有“评价”或“分析”,时间为2010.01~2021.10,进行检索。 初次检索,共得到文献2206 篇,经筛选,纳入符合标准文献1090 篇。

纳入标准:选用动物实验研究的全部文献;具体描述单个动物模型的部分综述。 排除标准:文中出现多个动物模型的综述;资料不齐全的文献;会议性论文;硕士、博士相关学位论文。

2 文献分析

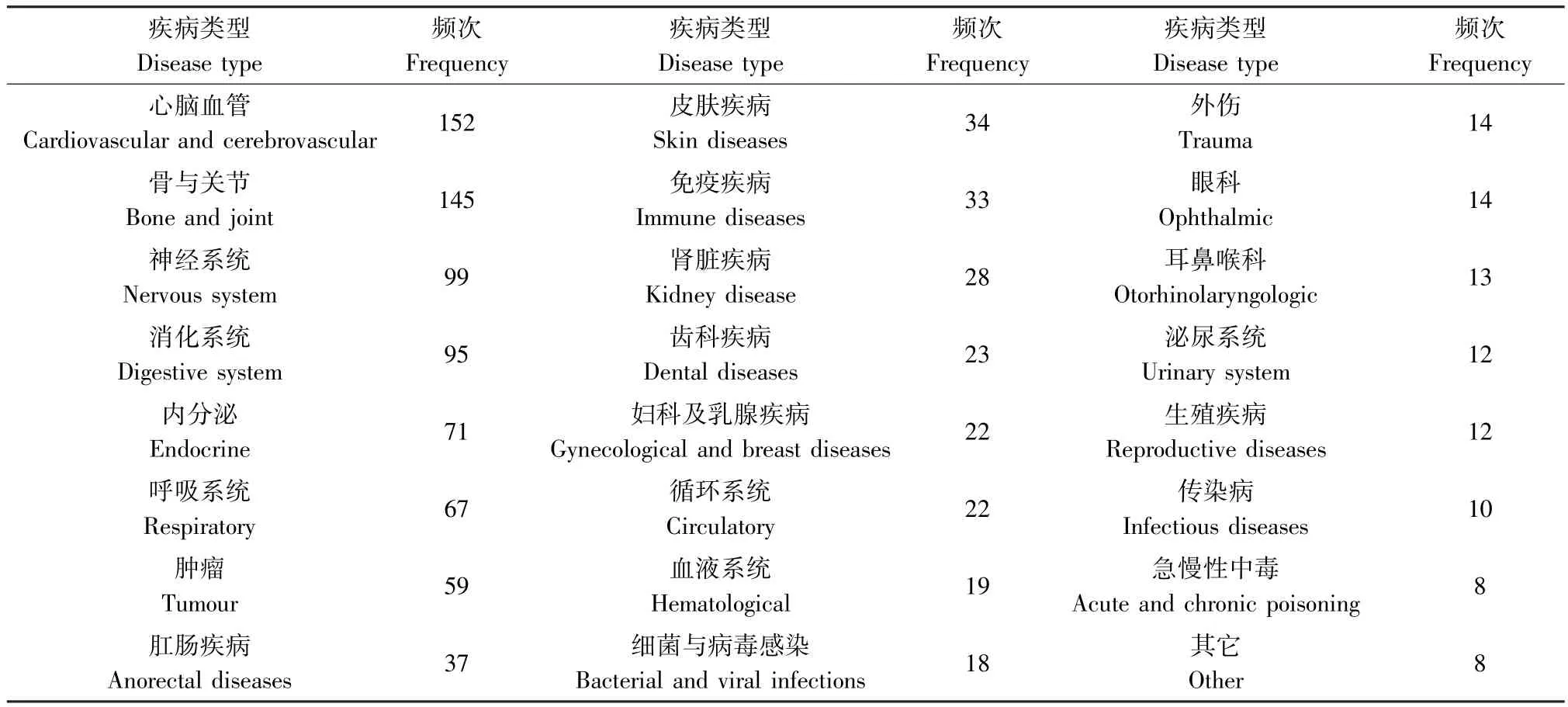

2.1 动物模型评价涉及的疾病类型分析

对纳入符合标准的1090 篇文献中涉及的动物模型和疾病类型进行分析,经系统归类,发现以“心脑血管疾病、骨与关节疾病、神经系统疾病和消化系统疾病”居多,涉及疾病类型频次共计1015 次,另75 篇仅有中医“证/症候或证/症型”,未有具体疾病,详见表1。

表1 文献中疾病类型总结Table 1 Summary of disease types in the literature

由表2 知:频次大于50 的动物模型依次为骨与关节、心脑血管、神经系统、消化系统、内分泌系统、呼吸系统和肿瘤。 上述现象的可能原因有:(1)研究频次较高的疾病具有较高的发病率,且发病机制和临床表现复杂多样,单一造模方法难以体现临床病症特点,有必要进行深入研究,以贴合临床实际。 (2)研究频次较高的疾病危害率高,或病情反复、难以根治,需要从多层次、多角度进行研究。(3)目前的治疗方法效果有限,难以满足临床需求,或者目前尚无确切有效的治疗方法,一旦患病,难以长期生存。 如随着生活方式的改变,经济压力,导致体力劳动和脑力劳动力度均剧增,长期久坐、负重过大导致骨缺损、软骨损伤、股骨头坏死、脊髓损伤、腰椎间盘突出、颈椎病和关节损伤、关节受累等引发的骨与关节疾病逐年增多,促进实验研究相应增多[4];心脑血管疾病具有较高的发病率、致残率、死亡率和复发率,同时伴随各类并发症,是威胁健康的“头号杀手”[5],因其发病率高、治愈率低且危害性大,故其相应的实验研究也较多。

表2 动物模型评价方法Table 2 Animal model evaluation method

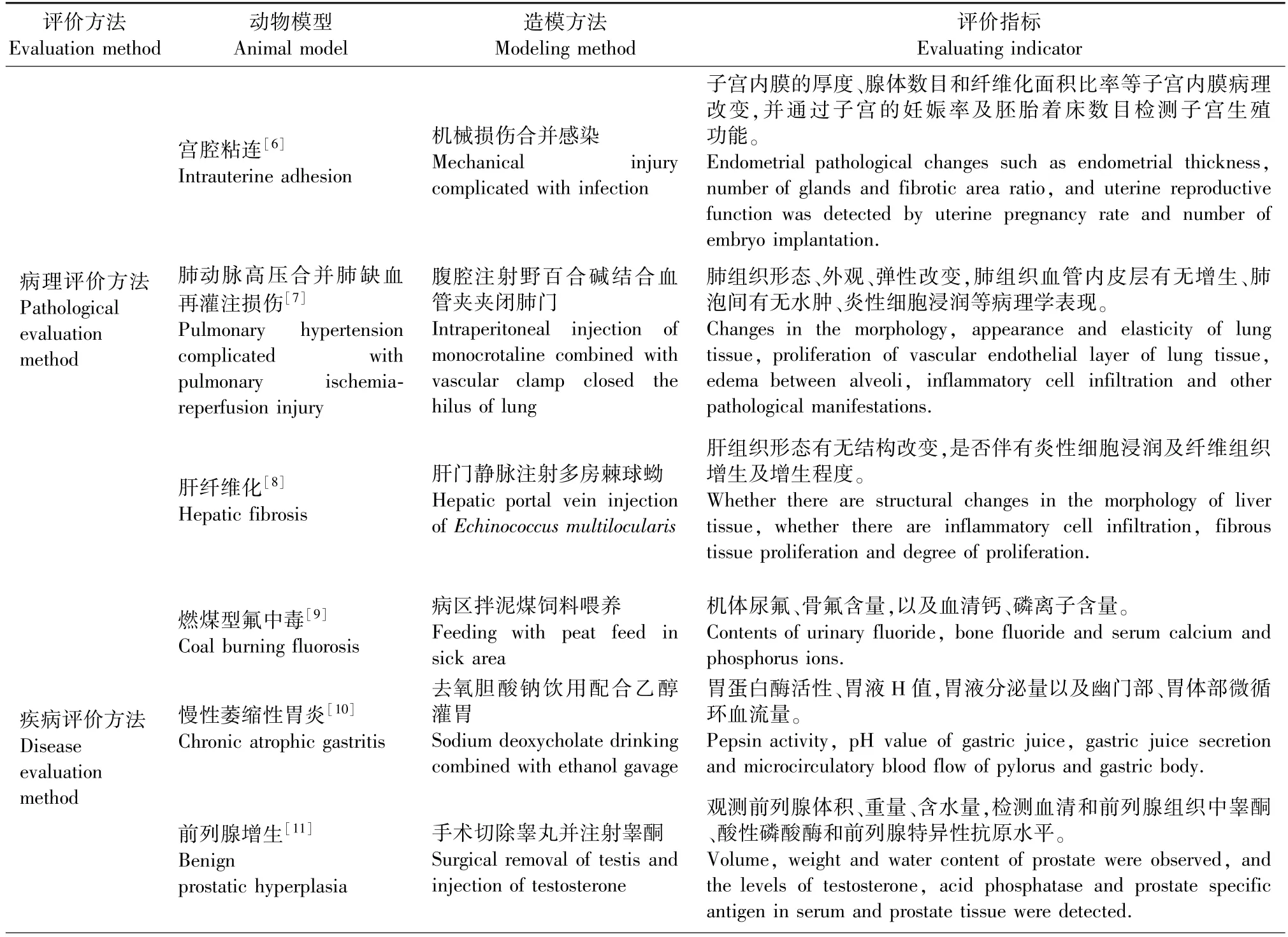

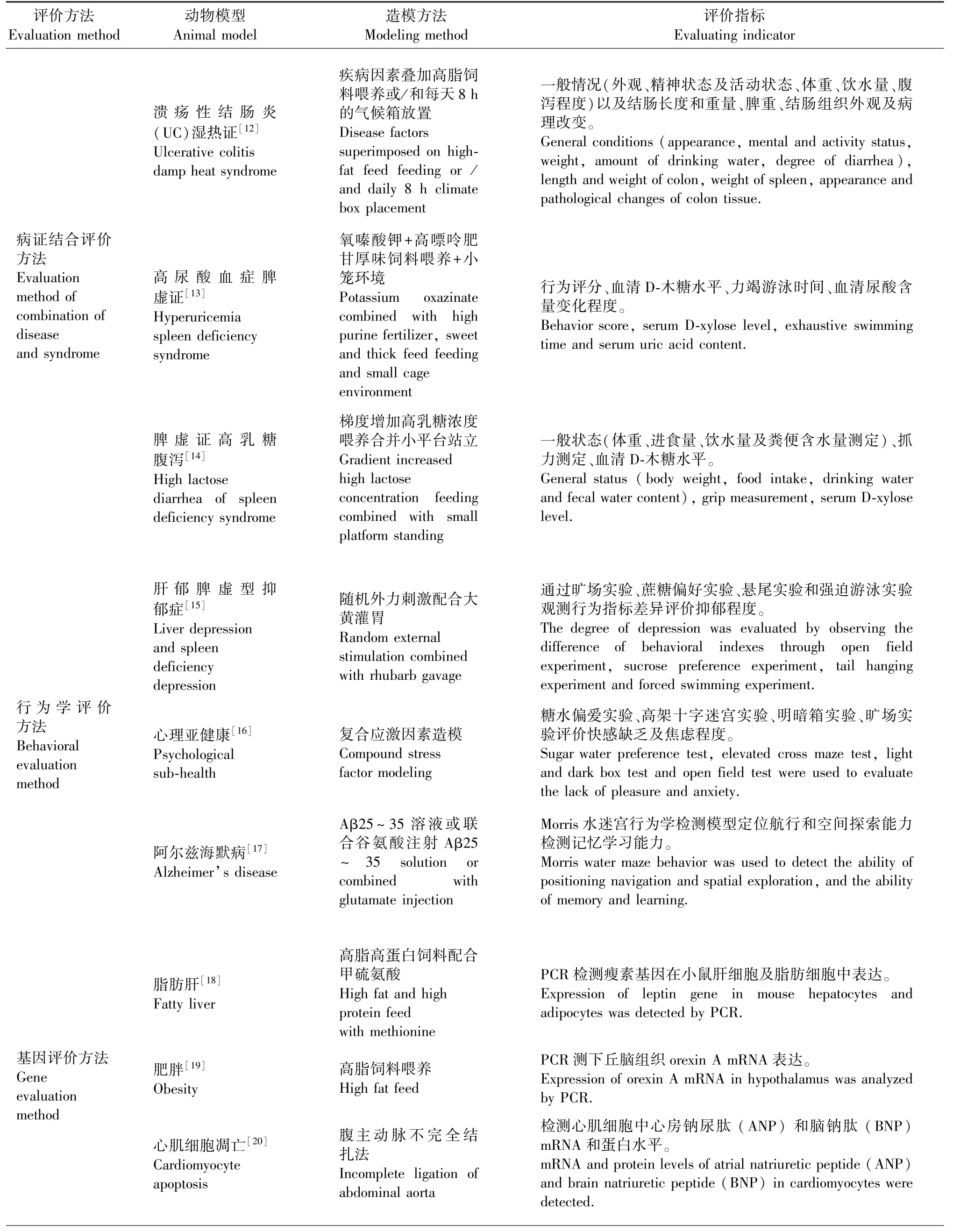

2.2 动物模型评价方法分析

对纳入符合标准的1090 篇文献中涉及到的动物模型评价方法进行分析,若一篇文献中有2 种或以上不同的评价方法,则分别统计,结果共得到相应模型评价方法 8 种。 进一步分析发现,以“病理”、“疾病评价”和“病证结合”为主,3 者频次分别为 613、586 和 349 次,见表 2。

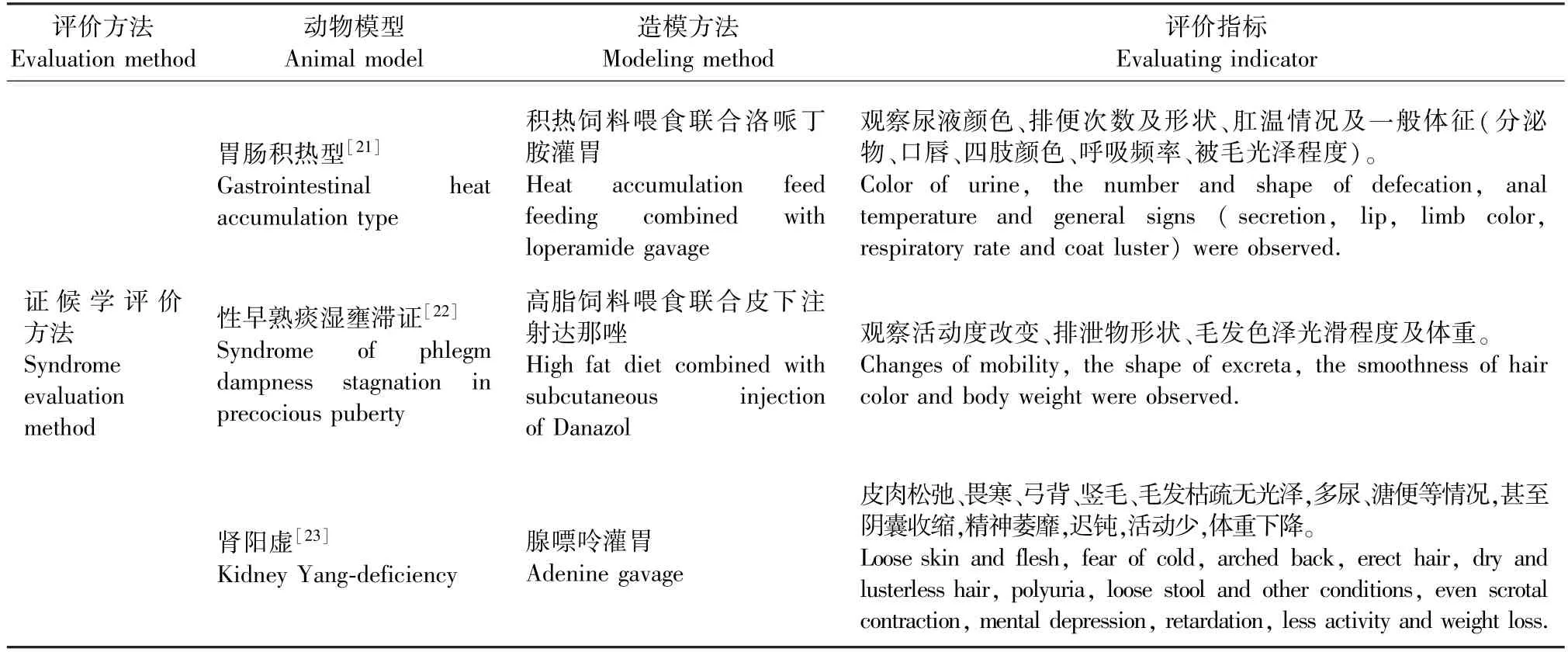

为更好理解不同评价方法在模型中的评价特点,现对频次>40 的动物模型评价方法进行部分举例分析,详见表3。

表3 频次>40 的造模方法和评价方法举例Table 3 Examples of modeling methods and evaluation methods with frequency >40

2.3 各类模型评价分析方法总结

“病理”评价方法:对于器质性病变,“病理”评价可作为此类疾病临床诊断的“金指标”[24]。 病理学分析能与表观、生化等数据互为补充,对于器质性病变动物模型研究是必不可少的。 如多囊卵巢综合征(PCOS)临床特征为性激素分泌失衡、不排卵或排卵障碍、月经异常、不孕,以卵巢囊性改变为临床主要诊断依据。 评价PCOS 动物模型以卵巢组织病理观察为主,判断成模指标主要为早期发育小卵泡、闭锁卵泡和囊性扩张卵泡多,颗粒细胞和黄体减少[25];因卵巢卵泡发育障碍会导致月经紊乱,故PCOS 动物模型整体会表现出动情周期紊乱的现象;此外,卵泡发育受促性腺激素释放激素、促性腺激素和性激素的调控,故激素类生化指标和相应受体蛋白的改变可侧面反应卵巢病变程度,体现模型构建是否符合临床表现[26]。前列腺炎临床表现为尿频、尿急、尿痛、排尿困难、夜尿多、骨盆区域不适或疼痛等症状,其动物模型可首先依据动物整体排尿情况、尿动力学(排尿阈值压、排尿间隔和排尿最大压)情况进行初步评价,然后结合前列腺组织病理观察(腺体扩张、上皮细胞排列紊乱、增生情况,腔内炎性浸润现象等)为主进行是否成模的评价;其次,因为前列腺炎会造成患者不同程度的焦虑、诱发机体炎症反应,故常结合旷场实验(运动时间、周边滞留时间、抬腿次数、跨越方格总数)和炎症因子(IL-1β、TNF-α 等)水平进行动物模型的辅助评价[27-28]。 病理评价方法能够最大化实验获得的数据,减少实验所需动物数量,符合动物福利3R(减少、替代和优化)原则[29-30]。 病理评价作为器质性病变疾病相关模型评价方法,虽一定程度能体现中医药动物模型的特点,但也有明显的局限。 如中医认为“肾主骨”,若仅以“胫骨、股骨”病理或/和胫骨力学强度及股骨骨密度作为骨质疏松症成模与否的评价指标难以解释“肾主骨”的中医认识,难以解释采用补肾中药治疗骨质疏松症的中医药内涵,增加中医“肾”的相关指标则更能贴合中医药的特点。综上,采用病理评价结合中医因素进行动物模型的评价更有利于体现中医药的特点。

续表3

续表3

“疾病评价”方法:“疾病评价”以脏器重量(长度)、外观,血清、血浆、尿液、组织等中的指标变化趋势与临床患者的一致性为判断依据,可以从多个发病机制和实验角度进行动物模型评价。 血清、尿液等中的指标变化在一定程度可反应组织器官是否发生实质性病变,而减少对相应器官组织的取材进行病理鉴定,简化诊断流程。 如以结肠长度、结肠重量、疾病活动指数评分(便血结合体重变化)、结肠组织外观和病理学改变作为溃疡性结肠炎疾病的评价依据[12],以血清中丙氨酸转氨酶(ALT)、天冬氨酸转氨酶(AST)活性升高,作为肝损伤的标志[31]。 以血清或尿液尿酸、肌酐、尿素氮的异常作为肾功能异常、肾损伤的评价依据[32]。 结合文献知,“疾病评价”较少纳入中医相关因素。 且受限于造模因素的单一性,难以反应不同发病阶段生化指标变化特点,即生化指标变化高低难以量化疾病严重程度。 如仅以空白为对照,以ALT、AST 作为评价肝损伤依据,但如何利用ALT、AST 偏离正常动物幅度判断肝损伤严重程度(轻度、中度或重度损伤)尚无明确定论,必要时还需结合病理指标进行判断。

“病证结合”评价方法:“病证结合”评价方法既包含证候学指标如一般情况、活动、进食、大小便、体质量等,也包含疾病指标如发病情况、血清、尿液等指标变化程度等,从多个角度说明疾病变化过程,可以反应部分疾病中医证候变化特点,指导临床研究。 如通过观察食蟹猴精神状态,活动情况,大便颜色、成形度、黏滞或燥结情况,皮肤有无湿疹瘙痒等证候学指标判断食蟹猴脾胃湿热证情况,通过B 超测定肝脏回声、血管纹理,HE 观察肝组织病理学改变,全自动生化分析仪测血清AST、ALT、TG、TC 含量观察肝脏是否有脂肪性病变,ELISA 检测血清脑肠肽激素GAS 和MTL,反映胃肠功能,最终判断食蟹猴急性酒精性脂肪肝脾胃湿热证模型是否成功。 其中,众多学者将GAS 作为脾胃湿热证的首选指标,将GAS 升高作为“脾胃湿热证”的微观证据之一[33]。 研究表明,阴虚患者交感神经-肾上腺系统功能偏高,表现为环磷酸腺苷(cAMP)升高、环磷酸鸟苷(cGMP)降低、cAMP/cGMP 比值升高,并将cAMP 水平升高、cGMP 水平降低或 cAMP/cGMP 比值升高作为肾阴虚的微观指标。 如cAMP 水平升高、cGMP 水平降低或cAMP/cGMP 比值升高结合空腹血糖大于11.1 mmol/L 是常用的评价肾阴虚型糖尿病大鼠成模的依据[34]。 病证结合动物模型是目前能够体现中医药特点的动物模型,因此,完善病证结合动物模型评价体系是中医药研究的发展趋势。

“行为学评价”评价方法:行为学评价一般常用于抑郁症、焦虑、应激状态等动物模型的评价,在相关动物实验中,行为学通常是研究后续机制的重要前提[35],可在一定程度反应疾病的发生,从而使模型呈现出更好的表观效度。 如抑郁症以情绪低落、兴趣丧失、思维迟缓为临床主要特征,实验室研究常利用强迫游泳时间、悬尾实验中的“行为绝望”时间,电击逃避失败次数,旷场实验、糖水偏好实验、新奇食物探索实验等评价模型是否成功;抑郁是情绪相关疾病的一种,受大脑的调控,脑组织和血清中生化指标(单胺类神经递质NE、DA,脑源神经营养因子BDNF,下丘脑-垂体-肾上腺轴促肾上腺皮质激素分泌激素、促肾上腺皮质激素、皮质激素等),脑组织中海马区域小胶质细胞活化情况、p-JAK1/JAK1 和p-STAT3/STAT3 蛋白表达情况均可作为辅助评价指标[36-37]。 焦虑是一种情绪障碍性疾病,实验室研究常用高架零迷宫(利用动物对高悬敞开臂的害怕和对新异环境的好奇特性形成矛盾冲突的行为考察动物的焦虑状态)、旷场实验(总路程、中央区停留时间、垂体活动次数、跨格数)、高架十字迷宫(开放臂停留时间和进入开放臂的次数)等行为学表现评价模型是否成功;此外,5-HT、DA、NE 等神经递质的表达水平与焦虑症的发生密切相关,因此海马组织 5-HT、MAO、NE 的表达,血清 GABA、Glu 也常作为辅助指标用于模型和药效的评价[38-39]。 行为学评价以动物的症状、行为学和体征等表观指标评价为主,可反映中医“望”的特点,能在一定程度体现中医药临床特色;有些情况下行为学评价在模型评价中可占据主导地位。

“基因评价”评价方法:基因突变与疾病的发生密切相关,基因评价能从基因层面反应病变对机体影响,并可突出药物对生物遗传形状的改变。 基因评价还表现在其存在脱靶效应上(对非目标基因序列进行识别并切割),不仅在一定程度上影响实验动物模型的构建,还影响了其在临床基因治疗中的应用。 如以 IL-6 和 TNF-α mRNA 的变化作为大鼠体内炎症反应的评价指标,结合肝形态、病理学改变,血清转氨酶ALT 和AST 水平作为评价D-氨基半乳糖联合Pam3CSK4 诱导的SD 大鼠急性肝损伤及炎症反应的评价依据[40];DMPK 相关基因人源化大鼠模型可以减少大鼠和人类在药物代谢上的种属差异,提高动物实验的可信度[41-42]。 基因评价缺少中医相关特色,具有一定片面性。 但是,一种疾病涉及多个基因突变,单个或几个基因评价难以反应疾病整体性。 且基因技术评价指标相对单一、相关设备造价昂贵、操作复杂繁琐,重复实验的可行性较低,在实际应用中可将其作为辅助评价手段。

“基于中西医临床特点”评价方法:基于临床中西医病症特点的评价方法,将表观、生化和病理等指标均考虑在内,又按“主次”以及交互作用进行模型评价。 基于中西医临床特点评价方法,不仅纳入了西医的临床症状特点,将西医病理、疾病和基因评价方法涵盖在内,全面反应动物模型的西医临床表现;还纳入了中医的证候,同时将动物的行为学表现、表观指标等纳入评价范围,最大程度反应动物模型的证候、行为学,是目前较为全面的评价动物模型的方法之一。 在一定程度上,补充了实验相关疾病的中医学理论依据,为相关疾病的中药新药研究、成药配伍、组方剂量提供新的方法思路,一定程度上促进了中医的发展。 但中医理论体系中一些特有的体征无法在动物身上进行收集和评价,且造模过程中无法完全复刻相关因素(舌象和脉象特点)[43],其次,体征收集不全造成四诊信息不完善,导致临床评价具有较大的主观性,没有统一的判断模型成功标准。 现今,动物模型多数是在西医指导下建立的,与中医证候吻合度普遍较低,难以全面反映中医学整体观念,因此在构建证候动物模型的同时应对疾病的发展进行动态监测,不断进行证候诊断,从而提高与中医证型的匹配度[44]。

“证候学”价方法:中医证候动物模型是探索证候发生与演变的重要载体,是中医药现代化研究的基本前提之一。 中医“证”可追溯至中医中的望闻问切,又称“四诊”,可由动物的症状和体征进行反映。 如徐小荟等[45]根据造模后大鼠出现“寒凝血瘀表征”——蜷缩少动、迟钝、呼吸弱、皮毛蓬乱无光泽、耳色和舌暗红、皮肤青紫瘀斑、大便湿烂等确定寒凝血瘀证造模成功;以氢化可的松灌胃后大鼠出现体重下降、易惊易怒、潮热、多汗、大便干结和毛发枯燥等症状确定肾阴虚证造模成功[46];以腺嘌呤灌胃后大鼠出现皮肉松弛、畏寒、弓背、竖毛、掉毛等现象,毛发枯疏无光泽,饮食减少,多尿、溏便等情况,甚至阴囊收缩,精神萎靡,迟钝,活动少,体重下降等确定肾阳虚证造模成功[23]。 随着证型研究的深入,中医“证”也可由现代医学检测手段体现,如结合“四诊”,以微观指标血清中T 降低,FSH 和LH 升高,E2/T 和cAMP/cGMP 比例失衡作为肾阴虚或肾阳虚的评价依据[23,34];利用基因组学发现线粒体介导的细胞凋亡信号通路系列相关基因表达下调与邪毒壅盛证小鼠有关[47],利用代谢组学发现亮氨酸、缬氨酸、赖氨酸水平上调, 琥珀酸、马尿酸水平下调可能是脾肾阳虚证的生物标志物[48]。 中医“证”的评价以“四诊”为主,并逐渐采用生化指标、组织病理、基因和蛋白等指标为辅,有一定的科学性和实用性。

“以方测证”评价方法:“以药(方)测证”是利用药效反应,推知病机,是现阶段验证证候模型成功与否、推测疾病模型证候属性的重要手段。 证候是在疾病基础上额外施加因素致原有疾病出现变化,运用“以药(方)测证”验证动物模型证候,可增加模型的可信度和说服力。 疾病发展伴随证的动态变化,证与病相互存在,若不施加“证”的致病因素,在牢靠的疾病模型基础上采用“以药(方)测证”可进行动物模型证候的推测[49]。 如以茵陈蒿汤和六味地黄丸为参照,推测四氯化碳诱导的肝纤维化大鼠模型属于阴虚证[50];以乌头汤验证风寒湿痹证模型的成功,同时以四妙丸作为反证,从反证角度证明风寒湿痹证动物模型的成功[51]。 但鉴于中药方剂的多效应性、多成分、多靶点等特点,方与证之间并非一一对应的锁定关系,即同一方剂可适用多种证候,同一证候的有效方剂亦有多个。 故有学者指出方-证之间可能是复杂的“一多关系”,因此从某方必然推断出某证的逻辑思维也是不严谨的[52]。考虑到中药方剂的多效性,“以药(方)测证”缺乏其它方药的多方对照,否定了可能存在的其它证候[53]。

3 讨论

动物模型的效度评价是动物模型研究中十分重要的一项环节,目前较为权威的评价方式是依据鉴定和评价三效度进行动物模型效度评价,即从表观、结构、预测3 方面对动物模型的效度进行分析[54]。 表观效度指模型动物与人类之间现象学的相似性,一般包括被毛光泽度、活动度、精神状态、体重、饮食状况、大小便情况等症状和体征变化以及行为学指标。 结构效度体现在动物模型与研究疾病具有相似的原因或生物学机制,如脑内神经递质改变、下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴系统激活等。结构效度是三效度中的理论基础,也是动物模型建立过程中最基本、最重要的一个方面,决定了动物模型的有效性。 预测效度指对动物模型相应症状进行有效干预所产生的反应性,其作用一般体现在临床药物的筛选中[55]。 理想的动物模型应该符合上述3 个效度标准。 如徐小荟等[45]采用冰水冷冻法制备寒凝血瘀证大鼠模型:从大鼠活动度、饮水量、被毛光泽度、心率、耳廓血管颜色及舌色、大便性状改变反应表观效度,从大鼠炎症因子TNF-α、IL-1β 升高等生理指标改变反应结构效度,以附子或附子配伍当归、香附灌胃观察治疗效果反应该模型的预测效度。 郭文鹤等[56]采用复合因素造模构建气滞血瘀型动脉粥样硬化大鼠模型:从大鼠体型、舌象、耳廓血管颜色、活动度、进食量改变情况反应表观效度;从大鼠血脂水平、凝血四项、升主动脉及肝组织病理学结果反应结构效度;给予辛伐他丁及通脉颗粒灌胃治疗观察治疗效果反应模型的预测效度。 但目前较多的动物模型评价尚不能完全涵盖上述3 个效度标准,如张泽丹等[12]采用高脂饲料喂养配合潮湿环境制备溃疡性结肠炎湿热证小鼠模型:从小鼠反应度、饮水量、肛门清洁度、大小便情况、有无粘液脓血便等反应表观效度;从小鼠结肠长度、远端结肠组织病理学改变、炎症性指标 IL-6、IL-10、血清 SC、CRP 等病理学改变及生化指标方面反应结构效度。 张潇等[16]采用复合因素造模制备心理亚健康大鼠模型:从大鼠行为学实验(糖水偏好实验、高架十字迷宫实验、明暗箱实验)及一般体征改变(精神状态、被毛光泽度、活动度)反应表观效度;从大鼠脏器指数反应结构效度。

各类疾病的发生发展受内外环境、饮食、情志等多因素影响,其对应的动物模型也应考虑多因素作用及与临床证型和病症的吻合程度。 中医药动物模型评价未来的重点方向应基于中医证型及西医疾病按照“主次”及交互作用全面考虑表观指标、生化指标和病理指标等因素,参考目前疾病诊疗的现状,并结合中医“辨证治疗”“ 标本兼治”等相关理论进行评价。 同时,可将基于临床中西医病症特点的评价方法与代谢组学或“以药(方)测证”进行结合,进一步完善评价体系。 中医药动物模型评价体系的完善与发展可以增加中医药相关理论的科学性、有效性和实用性,促进中医药研究现代化。