基于教-科-转协同理念的研究型创新人才培养模式探索

2022-02-20吕祥锋王振伟宋志飞

吕祥锋 王振伟 宋志飞

摘 要:研究型创新人才是我国科技创新的重要力量。文章针对研究型创新人才培养过程中存在的课程内容较科学研究滞后、科学研究与成果转化困难及研究成果对工程服务脱节等问题,基于“教育-科研-转化”协同理念,提出了1名教授导师+3个关键要素+2种管理方法的协同机制,建立本硕博全程贯通的研究型创新人才培养新模式,采用“教学兴趣培养、科研项目拓展、科技成果落地”三位一体人才培养方法,实现教育教学过程中专业兴趣培养、科研业务强化及创新应用能力协调的综合效果,为新时代研究型创新人才培养提供重要方法。

关键词:团队协同;研究型创新人才;四个系列;科研兴趣;成果转化

中图分类号:G643 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2022)01-0082-04

随着我国社会主义经济市场的进步和发展,高校能否培养出满足社会发展需求的创新型研究人才,关系着高校教学质量的良性循环,对新时代国家战略的重点领域科研难题的解决具有重要影响[1-5],当前,亟须研究型创新人才解决专业领域的瓶颈问题,实现科技强国目标。

早在中国高等教育体系建立初期,大学便承担着培养研究型创新人才的重担,随着教育改革的推进与时代发展的需求,大学教育也开始承担起大众教育的任务,截至2020年,研究生报考人数达到340万人次,博士研究生突破10万人次[6-8]。部分高校教育的教学资源、教师资源、学校软硬件设施等在短时间内难以形成完善体系,造成高校教育资源发展不均衡、创新人才培养受阻等问题的发生。许多高校为适应新时代经济发展需求,强化创新型人才培养教育模式,提出了一批创新拔尖式人才教育模式,其中,浙江大学竺可桢学院、北京大学元培学院的“实验班”制人才培养模式受到众多高校的关注[9-10]。“实验班”模式下的研究型创新人才培养在高校教育体系发展过程中,利用有利资源,提供可靠设施,强化保障措施有助于学生在科学研究方面取得创新性成果,但其中同样存在矛盾与不足之处,有待进一步在总结现有成果的基础上,完善现有培养体系。首先,在人才培养中调动具有丰富科研经验的教授团队资源的能力不足,即人才培养过程中,无法将创新拔尖式人才吸引进现有基础科研团队,无法充分发挥教授团队的优势力量[11-12];其次,人才科研发展方向脱节,即科研创新过程不连贯,脱离现实工程问题;最后,在现行创新人才培养体系下, “短频快”的风潮席卷高校,导致科学研究产生了浮躁之风,学生又是极易受影响的群体,进一步引发学生群体科研创新的连锁反应。因而迫切需要在现行拔尖创新人才培养模式的基础上,完善高等教育研究型创新人才培养,助力国家发展重大领域内瓶颈问题的解决。

本文基于拔尖创新人才培养过程中的实践经验,总结创新人才培养过程中的难题特征,提出“1名教授导师+3个关键要素+2种管理方法”的协同机制,建立本硕博全程贯通的研究型创新人才培养新模式,采用“教学兴趣培养、科研项目拓展、科技成果落地”三位一体人才培养方法,实现教育教学过程中专业兴趣培养、科研业务强化及创新应用能力协调的综合培养方式,为助力研究型创新人才培养提供重要方法。

一、创新人才培养难题分析

(一)学—教方式重形缺神

陈寅恪先生评价大学之魂曰“独立之精神,自由之思想”,学以致用才是学—教的根本。在本科与研究生教学过程中,主要以向学生灌输知识点的方式,开展课程教学,导致学生对学科领域的认识仅限于表面,难以深入知识的深层次研究。即使受教过程中产生专业领域的兴趣,由于学生对课程学分的追求,多数难以深入探索,造成深入学习的搁置,更无法产生举一反三、融会贯通的效果。创新型人才培养更注重于培养其思想、锻炼其能力和丰富其学识。现行教育培养环境下,不乏以专业课堂培养与实践作业相结合,或通过团队实习的形式强化学生专业能力的培养模式。但同样存在由于培养学生过程中夹杂过多的教学形式,导致多数学生实践过程中仅行于表面,无法深刻融入教学体系中,反而出现疲于应对教学任务的现象。因此培养研究型创新人才首先要学—教以致用,锻炼学生独立之精神,充分发挥自主管理能力,放飞其自由之思想,打破教学固有模式,打造教与学新模式,充分展现师生的主体性、创造性与能动性。

(二)科研方法守旧弃新

“苟日新,日日新,又日新”,古人对自己要求不断反省与革新,新时代的研究型创新人才面对的是国际化、信息化的世界,必然要求所培养的学生更注重时代发展与客观需求。当前,部分高校本科与研究生的课程结构、教材内容、课时规划滞后于时代步伐,专业基础知识通过单线式灌输方式开展教学,科研思路延续固有模式,培养方式单一、封闭,导致学生科研思维和科研基础故步自封,难以顺承时代的发展,无法实现真正的研究创新、方法创新及应用创新。另一方面,借助新手段、新方法接触新事物的同时,学生在专业知识缺乏、实践能力不足的情况下,由于不加辨识地吸纳外来所有论点,极易受到专业领域内偏激科研方法的诱导,从而影响学生对专业领域的认知,甚至影响其未来的科学研究。此时,导师及团队应充当学生科研创新道路的领航者,及时纠正并解答学生的疑难问题,保证培养学生创新型能力的同时及时纠正学生的科研方法和思维方式。因此,科研方法需开阔学生视野,打破固有教学及科研模式,通过交流、访学等方式,实现科研思维与科研方法的更新与补充。

(三)成果实践重数量轻转化

科学研究的最终结果是转化为服务社会生产和经济发展的重要力量,以实践过程验证科研成果的可靠性,并进一步革新技术体系。研究生教學实践过程中,累积的科研成果包括创业创新竞赛、专利、论文等,多以文字形式体现成果所在,无法做到在实践中服务生产、指导作业。另外,现行的奖励机制,要求学生在短时间内形成一定的科研成果,导致了部分学生轻科研深度,而重于形式,尤其对于工科创新型人才培养,注重成果数量,而轻应用转化,导致学生培养过程中科研成果与实践服务脱节,对现实生产的需求不清,无法承担领域内科技创新的重任。因此成果实践需要高质量的同时,更应积极落地转化,实现技术服务生产,科技引领行业的目标。

综上所述,创新人才培养的过程任重道远,学——教方式的陈旧,科研方法的落后和成果研究的形式化,易导致创新人才培养机制的落后和学生创新能力的下降,所谓“登高而远望”,突破研究型创新人才培养机制的瓶颈,必须不断革新培养模式,发挥师生自主能动性,利用优质资源,发挥专业优势,践行转化落地,形成人才的教育-科研-转化协同培养模式,助力人才强国战略。

二、教育-科研-转化协同机制

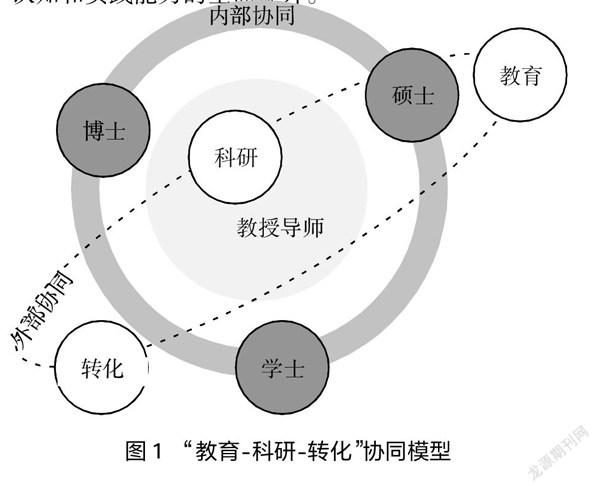

针对研究型创新人才培养过程中存在的课程内容较科学研究滞后、科学研究与成果转化困难及研究成果对工程服务脱节问题,基于教育-科研-转化协同培养机制,将导师团队的平台资源贯穿于本科与研究生教育的全过程。根据教授导师的科研平台与学生科研要素相结合,形成1名教授导师+3个关键要素+2种管理方法的创新人才培养机制。如图1所示,1名教授导师,引领博士、硕士、学士团体,以自主管理模式激发学生创新热情,根据学生特长与兴趣,发挥专业特色实现个性化特色培养,形成团体内部协同。借助“教学兴趣培养、科研项目拓展、科技成果落地”三位一体人才培养方法,实现人才培养的外部协同。在团队“内部协同”与培养“外部协同”共同作用下,提升学生专业能力、培养专业素质的同时,进一步强化专业人才创新科研方法、思维能力。通过教授导师的科研平台与学生科研创新要素的紧密结合,为创新型人才培养打造优良沃土,实现研究型创新人才思维、方法、认知和实践能力的全面提升。

(一)协同要素关系分析

充分发挥教授导师资源优势,协同内部不同年级(博士—硕士—学士)专业优势,形成教授导师带领下的内部协同科研机制。充分发挥各年级科研优势,以博士学长制精准带头,强化硕士骨干力量,提高学士创新积极性。在科研团队平台运行下的自主管理模式,利用自身特色优势,发挥创新人才自主能动性,形成内部强有力的互补协同效应。

如图2所示,为1名教授导师+3个关键要素+2种管理方法的内部协调结构模型,教授导师引领学生科研兴趣,学生围绕导师学术思想、学术资源及科研前瞻性形成内部创新团队,博士发挥学长制作用,协调内部合作效能发挥,形成跨年级的协作创新人才培养团队。

如图3所示,紧密围绕研究型创新人才培养,采用“教学兴趣培养、科研项目拓展、科技成果落地”三位一体人才培养方法,实现教育教学过程中专业兴趣培养、科研业务强化及创新应用能力协调的综合效果,将教育、科研转化贯穿人才培养的全过程,形成研究型创新人才的外部协同体系。

当前,建立“教-科-转”协同理念的创新人才培养机制势在必行。通过内部协同与外部协同有机结合,将教授导师资源平台与研究型创新人才培养过程紧密融合,形成不同年级创新活力互补、特色专长互助和自主意识管理模式,强化团队集体意识、创新意识和合作意识,助力研究型创新人才成长。

(二)协同机制下的贯通式导师制建设

1. 建设思路。基于“教育-科研-转化”协同模型,构建一支“思想过硬,专业突出,方向明确,创新培养”的学士—硕士—博士全程贯通式导师团队。充分利用导师团队平台,形成导师科研引领,团队充分参与,做到对本科生课前课中课后的全程一体化指导,贯穿创新人才培养教育的始终。

2. 建设内容。全程贯彻导师团队协同管理模式,构建4个“一系列”培養环节,全面提高团队创新协同能力。

“一系列科研创新交流”包括对外科研会议,内部专题研讨等,形成定期、定时的交流计划,形成内部资源共享,外部资源学习吸纳的良性机制。

“一系列专业训练”包括专业基础知识的培训,同样对工程应用方面的业务训练也必不可少,形成专业基础+业务扩展的全方位培养模式。

“一系列成果转化”包括专利的方法的应用、创新创业成果的商业化指导等,推进创新人才的全方位发展。

“一系列专业竞赛”导师团队全程参与指导,扩宽学生思路,开阔学生视野,锻炼学生理论应用与行动执行的综合能力。

三、人才培养效果分析

通过在课堂教学中引领学生专业兴趣与科研热情,发掘具备科研潜质且科研意向坚定的学生,通过早进实验室的方式,以导师团队资源推动本科生直接参与科研项目,鼓励创新人才参加创新竞赛活动,期间指导2名本科生参与科研项目,指导2名硕士研究生提前进入项目专业扩展。借助导师团队资源优势,团队内部协同合作,资源外部协同推进的模式,充分发挥导师的科研引领作用,截至2021年第二学期,2名本科生均获得推免升学资格,2名研究生独立承担起业务项目管理。总而言之,“教育-科研-转化”协同理念创新了传统创新人才培养模式,提升了学生自主管理和协同合作能力,培养了学生发现科学问题、处理科学问题及转化科研成果的创新综合能力和应用创新思维,人才培养取得了良好成绩。

四、结语

基于1名教授导师+3个关键要素+2种管理方法的内部协同模式,结合人才培养的“教育-科研-转化”外部协同理念,建立本硕博全程贯通的研究型创新人才培养新模式,采用“教学兴趣培养、科研项目拓展、科技成果落地”三位一体人才培养方法,充分发挥导师团队平台资源优势的同时,提高团队内部创新协同积极性;通过构建4个“一系列”培养环节,全面提高团队创新协同能力,培养了学生的自主学习能力、科研探索能力、实践应用能力,以自主管理与特色发展的方法,活跃团队科研氛围,强化团队凝聚力,更有助于团队创新人才协同合作的发挥;建立创新型人才培养模式,激发人才培养活力,发挥导师团队平台资源优势,为新时代高效研究型创新人才培养提供方法指导。

参考文献:

[1] 李晓乐,王伟,侯明艳. “三位一体”本科生导师制教育实践探析——以长春工程学院为例[J]. 教育理论与实践,2021,41(24):44-47.

[2] 陈霞玲. “十四五”时期高等教育服务创新驱动发展:新要求、重点领域与推进举措[J]. 现代教育管理,2021(09):12-19.

[3] 韩双淼,谢静. “双一流”大学创新人才培养战略研究——基于C9高校建设方案的文本分析[J]. 现代教育管理,2021(05):30-37.

[4] 张建红. “双一流”建设背景下我国高校拔尖创新人才培养研究[J]. 江苏高教,2021(07):70-74.

[5] 陈杰. 创新人才培养体系 推动本科教育高质量发展[J]. 中国高等教育,2021(12):6-7.

[6] 袁红,余雷,孙立宁. 地方高校新工科创新型人才培养探析——以苏州大学机电类专业实践新模式与方法为例[J]. 中国高校科技,2021(06):75-79.

[7] 吕磊,罗海峰,谢伟,等. 高校重点实验室创新人才培养模式探索与实践[J]. 实验室研究与探索,2021,40(07):249-253.

[8] 卢晓中. 基于系统思维的高质量教育体系构建与教育评价改革——兼论拔尖创新人才培养的系统思维[J]. 国家教育行政学院学报,2021(07):9-16.

[9] 刘海燕,蒋贵友,陈唤春. 我国拔尖创新人才选拔与培养的路径研究——基于36所高校“强基计划”招生简章的文本分析[J]. 高校教育管理,2021,15(04):93-100.

[10] 高海涛. 协同育人视角下高校创新型人才培养路径探析——以新工科人才培养为例[J]. 科学管理研究,2021,39(02):124-128.

[11] 劉艳婷. 专业特色创新人才培养需理论与实践相结合——评《专业特色创新人才培养理论与实践》[J]. 中国教育学刊,2021(05):118.

[12] 刘义敏,刘婷婷. 转型发展背景下高校人才协同管理模式创新——评《全面质量管理与高校人才培养》[J]. 科技管理研究,2021,41(11):234-235.

(责任编辑:胡甜甜)

基金项目:北京科技大学精品在线开放课程项目资助课题“土木工程项目管理”(项目编号:KC2021ZXKF12);北京科技大学2021年度教育教学改革与研究项目(项目编号:JG2021M04)。

作者简介:吕祥锋(1982—),男,博士,北京科技大学土木与资源工程学院博士生导师,教授,研究方向:岩土工程专业教学和科学;王培涛(1987—),男,博士,北京科技大学土木与资源工程学院硕士生导师,副教授,研究方向:岩石力学与岩土工程;宋志飞(1980 —),男,博士,北方工业大学土木工程学院博士生导师,教授,研究方向:土木工程专业教学和科学。