不同BMI水平男大学生心肺适能与肺通气能力的比较研究

2022-02-19汪宇峰牛银涛

童 瑶,汪宇峰,牛银涛

肥胖是一种脂质代谢失调症,这种营养障碍性疾病的表现主要为脂肪组织与其他软组织之间的比例过高、人体中脂肪组织储量过多,导致患心血管疾病的风险增加,影响整个机体的正常生理功能。近年来肥胖发生率逐渐低龄化,处于青少年时期的大学生群体,肥胖发生率上升速度明显加快,体质健康水平受到严重影响。心肺适能是评价青少年体质健康的重要维度,反映了人体摄取、运输、利用氧的能力,通常使用最大摄氧量(Maximal oxygen uptake,VO2max)作为主要评价指标[1]。肥胖是造成青少年心肺功能、身体成分、能量代谢水平差异的重要因素,肥胖青少年由于受自身体重的影响,体力水平下降,有氧能力较差,骨骼肌对氧气的利用率较低,肥胖儿童的功能性运动能力和肺功能也均低于体重正常儿童[2-4]。身体质量指数(Body Mass Index,BMI)常用于衡量人体肥胖程度和营养状况,长期以来一直被用作对不同程度的肥胖症进行分类和评估与肥胖症相关的发病率和死亡率风险的参数,测量和计算方法简单便捷,且与体脂百分比(Body Fat Rate,BF%)密切相关,是国际上公认评定肥胖的常用指标[5-7]。目前国内对于心肺功能的研究多集中于青少年、儿童,针对男大学生不同BMI水平心肺适能比较的研究较少。本研究选取高校普通男大学生作为研究对象,借助运动心肺测试仪、肺功能检测仪、人体成分分析仪等仪器评定男大学生的心肺适能、肺通气能力、身体成分,探究不同BMI水平与男大学生心肺适能和肺通气能力的相关性,为指导男大学生养成健康的生活方式、身体机能的提高提供理论参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

随机选取哈尔滨体育学院大二、大三男性大学生38名,均为非体育专业,根据身高、体重计算BMI水平并分类。综合参考相关文献后,本研究将18.5 kg/m2≤BMI<23 kg/m2受试者分为正常组;23 kg/m2≤BMI<25kg/m2受试者分为超重组;25 kg/m2≤BMI<30kg/m2受试者分为Ⅰ度肥胖组;BMI≥30kg/m2受试者分为Ⅱ度肥胖组。

1.2 研究方法

1.2.1 运动心肺测试

受试者在进行测试前48小时无剧烈运动,于清晨空腹步行至实验室。采用ERGOLINE坐式功率自行车(Ergoline 100,Ergoline Gmbh,Lindenstra?e 5,Deutschland)和AEI MAX-II呼吸气体代谢分析仪(AEI Max-II Metabolic Carts,AEI Technologies Inc)测定递增负荷运动过程机体气体代谢指标,包括VO2max、VE、RQ。测试方案:首先按照说明书,将仪器预热30-60min,向受试者说明测试方法、原理和注意事项,其次,让受试者进行15min的热身后开始正式测试,受试者以25W 速度开始,每1min递增25W,运动频率为60r/min保持不变,直到出现摄氧量峰值,呼吸商达1.10以上停止测试,整个正式测试用时10min左右,测试过程中时刻关注呼吸面罩的密封性,以确保测试结果的准确。

1.2.2 相关指标测定

1.2.2.1 肺通气指标检测

肺通气能力测试采用便携式肺功能仪测量受试者VC、FVC、MVV,并计算肺活量体重指数。

1.2.2.2 心率、血压测量测量心率血压便携式全自动臂式黑白电子血压计测量受试者心率、血压,测量3次取平均值。

1.2.2.3 身体成分测定

本次实验采用TEZEWAT6200人体成分分析仪,清晨空腹状态下进行。检测程序:受试者脱去外衣、鞋等所有可能影响结果的金属物品(手表、手机、纽扣等),用电解湿纸巾擦干净手脚,站在人体成分分析仪的足部电极上,手握电极棒,并保持两臂外展状态。主要观察指标:BMI、腰臀比(Waist-to-Hip Ratio,WHR)、体脂肪率(Body Fat Rate,BF%)、肥胖度、内脏脂肪面积。

1.2.3 数据处理

本研究使用SPSSStstistics21对记录下的各项指标进行数据分析,并对数据设置的最大和最小值进行了检验,以保证录入数据的准确性。不同BMI水平男大学生各组间均值的比较采用单因素方差分析,经方差齐性检验为方差齐,测试结果以均数±标准差()表示,以双侧P<0.05为检验水准。其中”P<0.01”表示有极显著性差异;”P<0.05”表示有显著性差异;”P >0.05”表示无显著性差异。

2 研究结果

2.1 BMI筛查结果

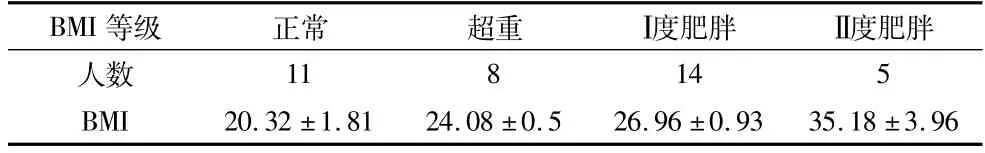

BMI测量方法为:体重(kg)/身高(m)2。如表1所示,根据BMI评价方法,本研究的受试者可分为4个等级:正常(18.5 kg/m2≤BMI<23 kg/m2)、超重(23 kg/m2≤BMI<25kg/m2)、Ⅰ度肥胖(25 kg/m2≤BMI<30kg/m2)、Ⅱ度肥胖(BMI≥30kg/m2)。

表1 高校男大学生BMI筛查结果

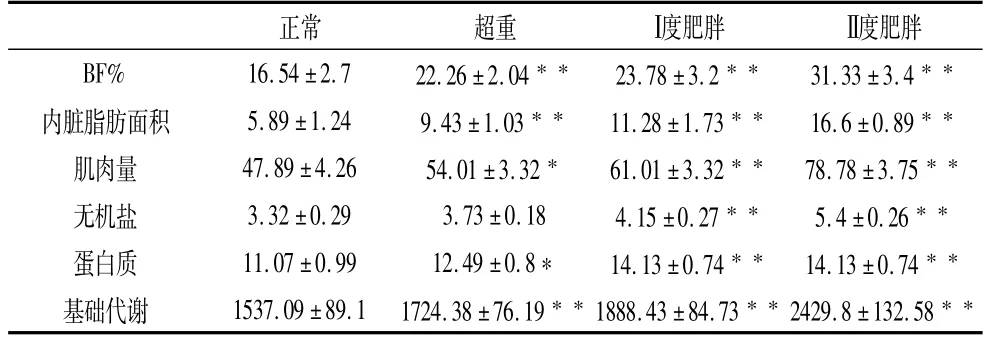

2.2 不同BMI水平男大学生身体成分比较

表4结果显示,肥胖会使男大学生身体成分发生明显改变,与正常组相比,超重组男大学生肌肉量、蛋白质与正常组相比具有显著性差异(P <0.05),BF%水平、内脏脂肪面积、基础代谢水平与正常组相比均表现出极显著性差异(P<0.01);Ⅰ度肥胖组和Ⅱ度肥胖组男大学生BF%水平、内脏脂肪面积、肌肉量、无机盐、蛋白质、基础代谢水平这些指标与正常组相比均表现出极显著性差异(P<0.01)。表明以BMI水平划分肥胖程度是科学、合理的划分方法。

表4 不同BMI水平男大学生身体成分

2.3 不同BMI水平男大学生心肺适能特征比较

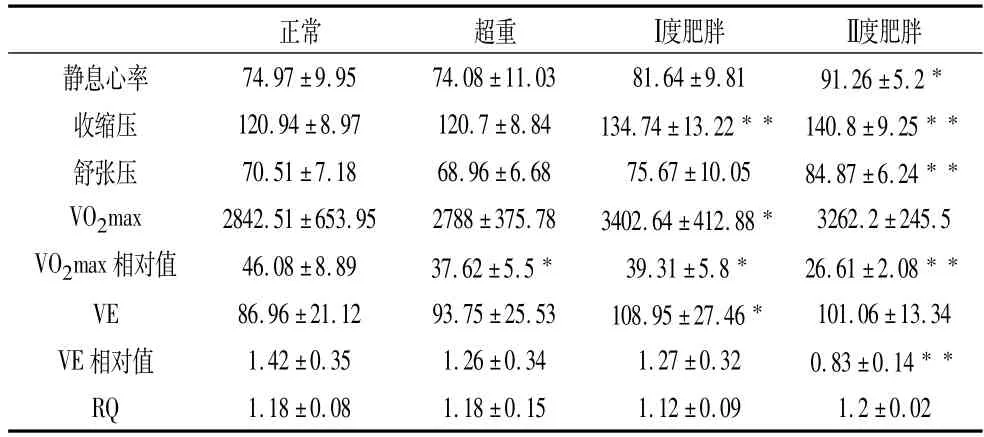

如表2所示,受试者肥胖程度与静息心率、血压水平呈正相关,Ⅱ度肥胖组静息心率显著高于正常组(P <0.05),收缩压、舒张压均极显著高于正常组(P<0.01);Ⅰ度肥胖组收缩压水平与正常组相比表现出极显著差异性(P <0.05)。超重组、Ⅱ度肥胖组男大学生VO2max、VE水平与正常组相比差异性较小,无统计学意义(P >0.05),仅Ⅰ度肥胖组表现出显著性差异(P <0.05),但超重组、Ⅰ度肥胖组VO2max相对值均显著低于正常组(P <0.05),Ⅰ度肥胖组VE相对值显著低于正常组(P<0.05),而Ⅱ度肥胖组VO2max、VE水平与正常组相比均具有极显著性差异(P<0.01)。

表2 不同BMI水平男大学生适能功能特征

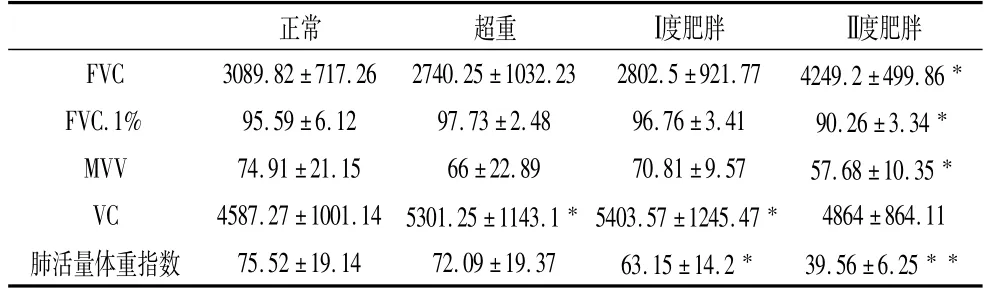

2.4 不同BMI水平男大学生肺通气能力参数比较

如表3所示,Ⅱ度肥胖组男大学生FVC水平显著高于正常组(P <0.05),FVC.1%、MVV水平低于正常组(P <0.05),Ⅰ度肥胖组VC水平显著高于正常组(P <0.05)。肥胖程度与VC水平呈正相关,但不同组间肺活量体重指数却呈现出负相关的趋势,Ⅰ度肥胖组肺活量体重指数显著低于正常组(P <0.05),Ⅱ度肥胖组肺活量体重指数则极显著低于正常组(P<0.01)。

表3 不同BMI水平男大学生肺通气能力参数

3 讨论与分析

3.1 不同BMI水平与肥胖程度的相关性分析

身体质量指数(BMI)用于评价肥胖程度一直存在较多争议,多数研究认为以体脂率评价肥胖更具有科学性,但体脂率的测量需要专业的仪器设备,不便于在日常生活中应用,而BMI测量、计算方法简便,常作为研究不同肥胖程度人群身体素质和机能指标的分组标准。高海涛[8]等以BMI水平作为肥胖划分标准,对比超重和肥胖儿童骨龄差异,结果显示BMI水平增高会引起同一年龄段儿童发育提前,导致骨龄提前。BMI与体脂率的关联性强,与代谢性疾病具有相关性,在预测体脂代谢水平方面优于生物电阻抗分析,但受到年龄、性别等因素的影响[9-11]。性别对BMI评定肥胖的影响较大,尤其是对于女大学生肥胖程度的评价差异更为明显,由于女大学生锻炼较少,减重多以节食为主,导致身体成分中肌肉量减少而非脂肪,BMI不能区分体重中肌肉和脂肪含量,不能有效的筛选出隐性肥胖者[12,13]。男性与女性在生理上存在较大差异,与女性相比,男性肌肉含量较多而脂肪含量较少。研究表明,以BMI标准划分肥胖程度,可以预测男性患者的冠状动脉狭窄,但在女性患者中没有[14]。本研究结果显示,男性大学生BMI水平与体脂率、内脏脂肪含量、肌肉量呈显著正相关,提示以BMI划分男性大学生肥胖程度具有较高的可行性,这与Nirav[15]等研究结果一致。因此,BMI可作为一种方便实用的筛查手段,用于男性大学生不同身体质量水平的机能评价中。

3.2 不同BMI水平男大学生心肺适能特征比较分析

肥胖会造成BMI水平、心率、血压升高,是增加心血管疾病患者全因死亡率的主要疾病之一,胰岛素抵抗、高血压和高密度脂蛋白降低以及自主神经功能的降低可能是导致肥胖患者心血管疾病发病率增加的机制[16,17]。肥胖与静息心率过快有一定的相关性,肥胖的持续时间在决定心脏交感神经活动水平方面起着重要作用,长期肥胖可能导致自主神经活动的总体减少,因此交感神经活动也减少[18]。与此同时,肥胖者随着年龄的增长,交感神经活动增加,并伴随副交感神经活动减少,此外,随着年龄的增长,肥胖者的交感神经和副交感神经活动都相对减少[19]。本研究相关结果表明,受试者BMI水平与静息心率、血压呈正相关,高水平BMI人群有着更高的静息心率和血压,这与Yadav RL[20]等研究结果相一致,BMI水平超过正常值会影响心脏泵血功能,增加患心血管疾病的风险。我国成人静息心率的范围为50~90次/min[21],本研究结果显示,Ⅱ度肥胖者心率均超过这一范围,提示高水平BMI使心室舒张时间缩短,每搏输出量减少,心脏射血分数降低,外周阻力增大,引起静息心率过快,血压升高。

心肺适能是体质健康的重要因素,是指人体的心脏、肺脏、血管、血液等组织的功能,也是机体健康的重要保证[22]。它可以反映机体摄取、转运和利用氧的能力,并且其与肺部通气换气功能、心脏泵功能、血液循环系统运输氧气能力以及氧气被肌肉等外周组织利用的能力相关[23]。心肺适能的评价指标主要包括VO2max、摄氧量动力学、乳酸/换气阈值、最大摄氧量的速度以及运动经济性等。VO2max是指人体在进行有大量肌肉参与的剧烈运动时,心肺功能和肌肉利用氧的能力到达人体极限水平时,机体内细胞所能消耗或利用氧的最大值,这是评价个人心肺耐力的最重要的指标[18]。VO2max水平的提升受个体遗传因素的限制较大,主要表现在最大吸氧量水平上,其遗传度为93.4%,后天的运动训练可以改善心脏的泵血功能,增强心肌收缩力量,提高射血分数,并通过改善肌纤维线粒体体积和数量从而提高机体VO2max水平。VE是指每分钟吸入或呼出气体的总量,个体差异较大,主要受年龄、性别、运动水平和运动年限的影响[24]。研究发现,学生的BMI水平与心肺适能呈负相关,而以心肺适能作为BMI的肥胖切点有一定的可行性[25,26]。本研究结果显示,肥胖男大学生VO2max、VE绝对值明显大于正常男大学生(P <0.05),而相对值却表现出相反的趋势,随肥胖程度的加重而下降,与绝对值相比,VO2max相对值除去了体重对机体摄取氧气的影响,用于不同个体间的比较更客观。这与Yamazaki H[27]等研究结果相一致,其对比研究发现,超重大学生摄氧量峰值绝对值明显大于正常大学生,而消除体重因素的影响,相对值却与肥胖程度呈反相关。相关研究通过对比不同肥胖程度的青少年VO2max发现,肥胖男性少年VO2max绝对值大于正常男性少年,而最大耗氧量相对值明显低于正常男性少年[28]。结合本研究结果,说明体内脂肪过多是影响肥胖男大学生心肺适能的主要因素,大量脂肪堆积在体内增加了血液供应,加重了心血管系统的负担,内脏周围脂肪堆积造成内脏负荷过大,尤其是心脏周围脂肪堆积使心肌收缩力减弱,每搏输出量减少,严重影响心脏泵血功能,表现出肥胖男大学生普遍有氧耐力较差。

3.3 不同BMI水平男大学生肺通气能力参数比较分析

肺功能常用于评定心肺耐力和有氧耐力,主要采用VC、FVC、MVV等指标进行肺通气功能评价。肥胖对肺通气功能的影响并不局限于极度肥胖的个体,脂肪是一种代谢活跃的组织,用力吸气时,腹部脂肪团过大可能会阻碍横膈膜的下降,腹部内脏脂肪变化与肺功能变化呈负相关[29,30]。类似地,与肩胛下皮褶厚度相关的显著负效应表明,胸壁上厚厚的一层皮下脂肪可能导致胸壁和肺实质之间弹性反冲平衡的改变或胸壁顺应性的改变[31]。本研究肺通气能力测试结果显示,超重、Ⅰ度肥胖组男大学生肺活量显著大于正常男大学生,Ⅱ度肥胖男大学生肺活量虽大于正常组,但不具有相关性。为尽可能减少个体差异性,通常采用肺活量除以体重得出肺活量指数来评定个体VC水平,本研究结果显示,肺活量体重指数与BMI水平呈负相关,具有显著性差异。考虑到身高因素,肺活量随着体重的增加而稳步增加到一定程度,然后在最严重的超重人群中开始下降。肥胖男大学生MVV水平均低于正常男大学生,Ⅱ度肥胖男大学生FVC明显高于正常男大学生,但FVC.1%却显著低于正常男大学生。Kim SK[32]等研究发现,BMI大于25 kg/m2的个体,与FVC和FEV1%呈负相关,肥胖男性表现出更低的FVC、FVC.1%,这与本研究结果一致。综合以上论证表明,以BMI水平划分的超重和肥胖男大学生呼吸机能或肺通气能力落后于正常男大学生,肥胖是肺功能下降更重要的原因。

4 结论

BMI是国际上常用于评定肥胖程度、机体健康水平的简易方法,通过划分不同BMI水平对男性大学生进行肥胖程度分组具有可靠性。比较分析心肺适能各项指标发现,肥胖组男大学生静息心率、收缩压、舒张压显著高于正常组;VO2max、VE绝对值高于正常组,但相对值均明显低于正常组。比较肺通气能力各项指标发现,肥胖组男大学生表现出更低的MVV、FVC、FVC.1%,VC水平随BMI水平的增加而上升,但并不绝对。当BMI水平增加到Ⅱ度肥胖程度时,VC水平会相应降低,但肥胖组男大学生肺活量体重指数显著低于正常组,具有明显的负相关。BMI水平越高者表现出较低心肺适能水平及肺通气能力,肥胖是影响男大学生心肺功能的重要指标,以BMI值划分肥胖用以评价心肺适能仍有待进一步多方面研究论证。