我国优秀女子跳远运动员起跳技术的运动学分析

2022-02-19徐建宏周继和

徐建宏,周继和

近年来,我国田径运动发展不断取得好成绩,比如女子的20公里竞走、链球、铅球和铁饼等项目在国际大赛中多次取得优异成绩。同时,就跳远项目来说,我国男子跳远项目在1984年洛杉矶奥运会和1992年巴塞罗那奥运会也都曾进入前八名,但是女子跳远项目从历届奥运会比赛情况来看,我国并没有运动员进入该项目的前八名,相比其他项目,我国女子跳远项目的发展一直处于相对弱势的地位。根据目前夏季奥运会世界女子跳远比赛情况,再结合我国全运会女子跳远成绩情况来看,目前我国女子跳远水平与世界女子跳远水平的差距趋于缩小。所以对我国优秀女子跳远运动员起跳技术进行三维录像解析分析,是为了找出我国女子跳远运动员技术存在的问题,探索有利于进一步提高其运动成绩的因素,同时也为我国女子跳远运动员的动作技术训练提供一定的理论依据和参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

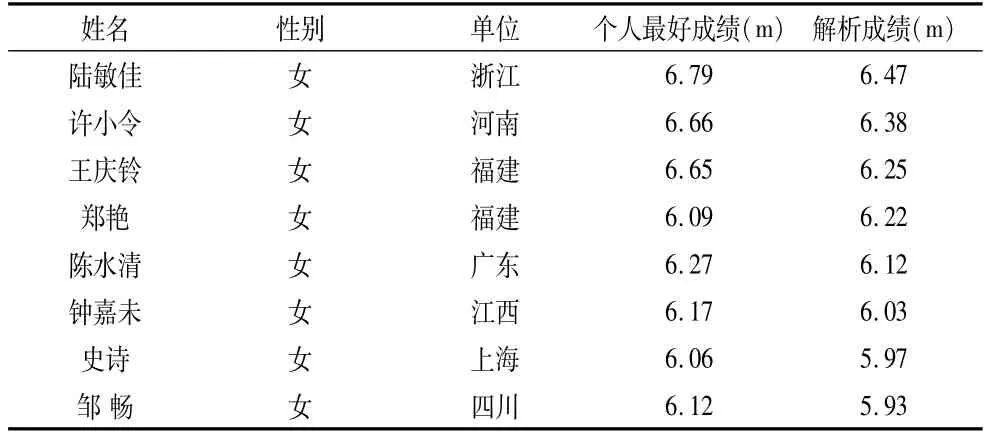

以2018年5月全国田径大奖赛(重庆站)女子跳远项目前八名运动员的起跳技术为研究对象,解析对象具体情况见表1。本次比赛八名运动员的平均成绩为6.17m,其中运动员陆敏佳是第十一届全运会和第十三届全运会女子跳远项目的冠军,运动等级为国际健将。许小令和王庆铃为运动健将,而许小令是第十二届全运会的女子跳远冠军。

表1 解析对象基本情况表

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过中国知网等多个数据库,检索查阅有关跳远的文献资料,并对文献资料进行筛选、总结和归纳,为本文的研究方法设计和撰写奠定理论基础。

1.2.2 三维录像解析法

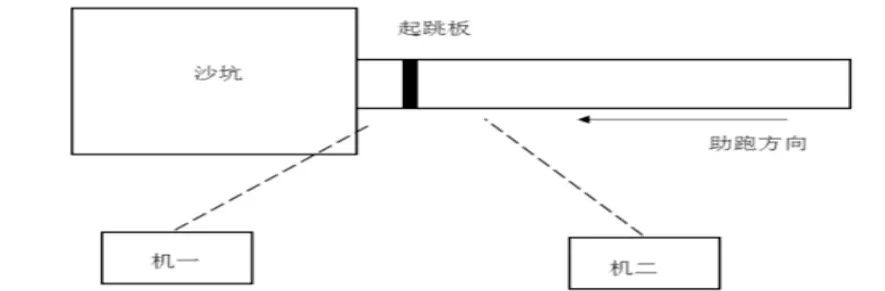

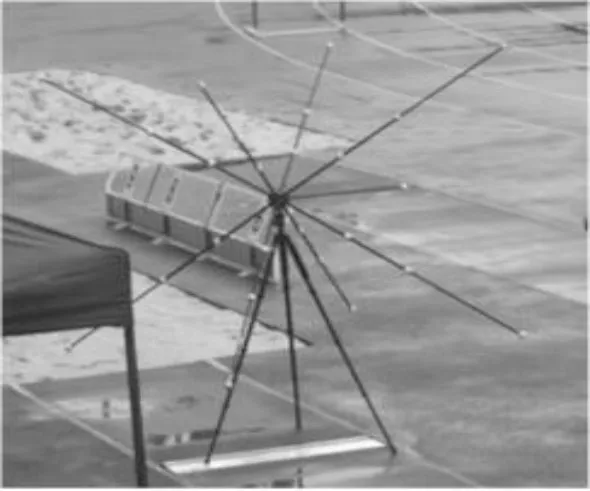

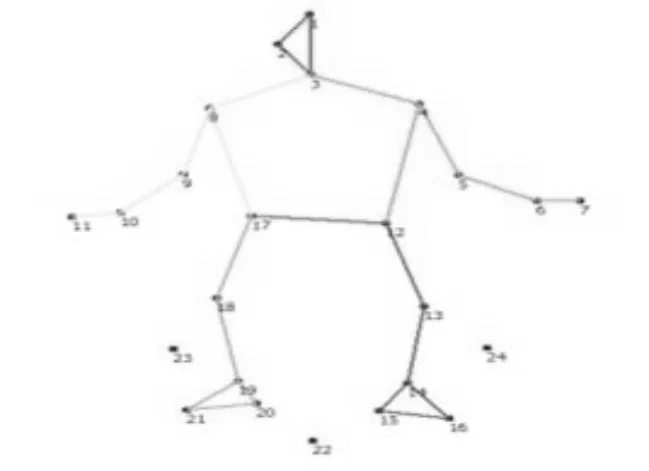

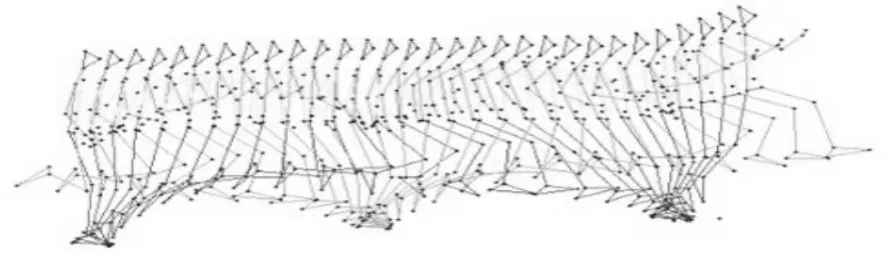

使用两台日产JVC GC-PX10AC高速摄像机(50帧/秒)于2018年5月22日在全国田径大奖赛(重庆站)比赛现场,对本次女子跳远项目比赛的完整过程进行三维定点高速摄像。两台摄像机的位置都放置在跳远比赛场地的侧面(同步拍摄),其拍摄主光轴夹角约为90°(见图一),并在比赛前对三维比例尺24点星状框架进行拍摄(见图二)。使用星高钛3-D Signal TECV1.0C三维录像解析软件对此次比赛前八名运动员最好一次成绩的起跳技术动作进行三维解析,选用松井秀治人体模型,21个关节点,16个环节(见图三),原始数据经低通滤波器平滑处理,截断频率为8Hz。图四是运动员陆敏佳三维解析后的动作技术连续棍图。

图一 拍摄现场摄像机位置示意图

图二 现场框架拍摄图

图三 解析选取的人体模型

图四 陆敏佳解析后连续棍图

1.2.3 数理统计法

本文采用SPSS25.0对所获得数据进行统计分析,将八名运动员的运动成绩与所选的有关运动学指标参数进行Pearson相关性分析。其中相关系数r的取值范围为-1≤r≤1,丨r丨<0.3为弱相关;0.3≤丨r丨<0.5为低度相关;0.5≤丨r丨<0.8为中度相关;丨r丨≥0.8为高度相关。文中*表示P<0.05,**表示P<0.01。

2 研究结果与分析

2.1 起跳阶段的时刻与阶段划分

跳远运动的完整技术动作包含助跑、起跳、腾空和落地四个部分,文章主要对运动员起跳技术动作进行解析分析。为了更简单直观地对研究过程进行描述和分析,将其动作划分为3个时刻,2个过程和1个阶段。

2.1.1 时刻划分

2.1.2 过程划分

T1-T2:着板缓冲过程;T2-T3:蹬伸过程。

2.1.3 阶段划分

T1—T3:起跳阶段。

2.2 相关参数释义

(1)着板角:运动员起跳脚着板时刻人体重心到起跳脚支撑点的连线与运动员跑进方向水平面的后方所形成的夹角。

(2)蹬地角:运动员起跳脚离地时刻人体重心到起跳脚支撑点的连线与运动员跑进方向水平面的前方所形成的夹角。

(3)起跳扇面角:运动员起跳脚着板时刻到起跳脚离地时刻这一过程中运动员身体重心所扫过的扇形区域角度大小,数值大小等于180°-(着板角+蹬地角)。

(4)腾起角:运动员起跳脚离地时刻身体重心速度方向与水平面所形成的夹角。

(5)腾起初速度:运动员起跳脚离地时刻的水平速度与垂直速度的合速度。

2.3 八名运动员起跳阶段运动学特征分析

起跳时的任务是应充分利用助跑所获得的速度,在较短时间内创造尽可能大的腾起初速度和适宜的腾起角度[1]。

2.3.1 八名运动员起跳阶段着板角、蹬地角及起跳扇面角分析

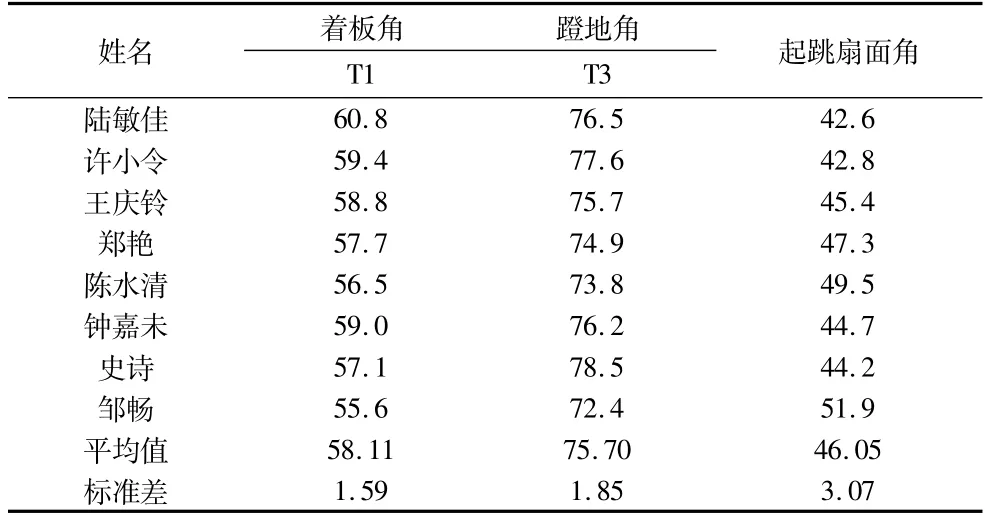

国内一些权威田径教科书中的理论认为合适的着板角约在65°左右,优秀运动员的蹬地角为75°左右,合理的起跳扇面角在28°-43°之间。由表2中的数据可以看出,本次比赛八名运动员的着板角平均值为58.11±1.59°,均存在着板角偏小的情况,其原因与运动员T3时刻摆动腿的摆动速度慢和助跑与起跳衔接技术差有关。着板角偏小带来的必然结果是使缓冲时间延长,并且在T3时刻会使运动员身体重心靠后,起跳脚在制动时将产生更大的制动力,损失更多的助跑速度,对助跑与起跳动作的衔接带来影响。其次,本次比赛八名运动员的蹬地角平均值为75.70±1.85°,与合理值相比稍大且,运动员个体间也出现较大的差异性。其中史诗的蹬地角最大,为78.5°,最小的是邹畅,为72.4°。郑艳、陈水清和邹畅三名运动员的蹬地角均没达到合理值75°,偏小的蹬地角导致起跳腿肌肉松弛,发挥不出理想的蹬伸力量,这在一定程度上与运动员起跳腿肌肉力量差及身体协调性差有极大关系,其余四名运动员的蹬地角都约等于或者高于75°。合理的蹬地角表明,运动员在适宜的时机蹬离地面,蹬与摆的配合能够发挥最大作用效力,提升起跳效果。最后,八名运动员起跳扇面角的平均值为46.05±3.07°,但处在合理角度28°—43°之间的却只有陆敏佳的42.6°和许小令的42.8°。其余六名运动员的扇面角均偏大,其主要原因是由于运动员的着板角和蹬地角偏小造成的,运动员起跳扇面角越大,说明起跳的幅度就越大,相应的起跳时间就会被延长,会使助跑水平速度减小,从而减少人体的动量,影响起跳效果[2]。所以从数据看,本次比赛八名运动员主要存在着地角偏小和部分运动员起跳扇面角偏大的现象,导致的主要问题是会降低助跑与起跳相结环节的连贯性,同样会引起速度损失。

表2 八名运动员起跳阶段着板角、蹬地角及起跳扇面角表(°)

2.3.2 八名运动员起跳阶段起跳腿膝关节角度分析

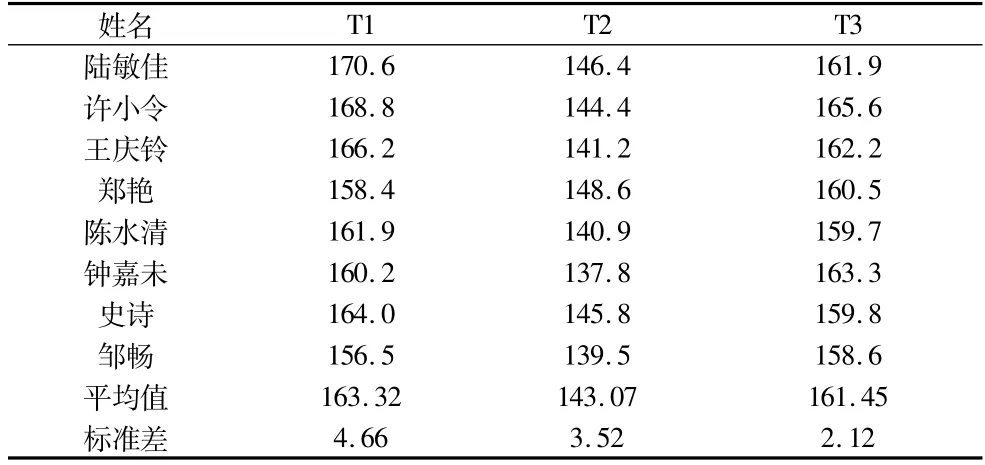

表3是本次比赛八名运动员T1时刻起跳腿膝关节角度表,其平均值为163.32±4.66°,且八名运动员T1时刻的膝关节角度均没在合理范围内,都存在偏小的情况,八名运动员中膝关节角度最大的是陆敏佳的170.6°,最小的是邹畅的156.5°。T1时刻起跳腿膝关节角度小,下肢力量差是造成这种现象出现的主要原因,也说明运动员起跳脚在着板时起跳腿抵抗冲击力的能力较差,起跳腿肌肉力量也都比较弱,这种情况下,运动员的起跳腿只能被迫通过减小膝关节角度来抵抗地面的反作用力,会导致蹬伸时机较晚。八名运动员在T2时刻膝关节角度的平均值为143.07±3.52°,除钟嘉未的137.8°外,其余七名运动员的膝关节角度均处在合理范围138°-145°之间,其中膝关节角度最大的是郑艳的148.6°。理论上讲,T2时刻运动员膝关节过度弯曲表明运动员系统的刚度较低,下肢力量弱,会导致缓冲时间长和蹬伸时机晚。T3时刻八名运动员膝关节角度的平均值为161.45±2.12°,均没有达到伸直状态,其中膝关节角度最大的是许小令的165.6°,最小的是邹畅的158.6°,T3时刻偏小的膝关节角度不利于起跳腿肌肉充分收缩,发挥不出最大的蹬伸力量,这与运动员自身的协调性差和蹬伸动作不充分有关。从以上分析看,T1时刻起跳腿膝关节角度小,为了快速完成起跳动作导致起跳腿膝关节在T3时刻都未能充分伸直,起跳效果不够理想。

表3 八名运动员起跳阶段起跳腿膝关节角度表(°)

2.3.3 八名运动员腾起初速度和腾起角度分析

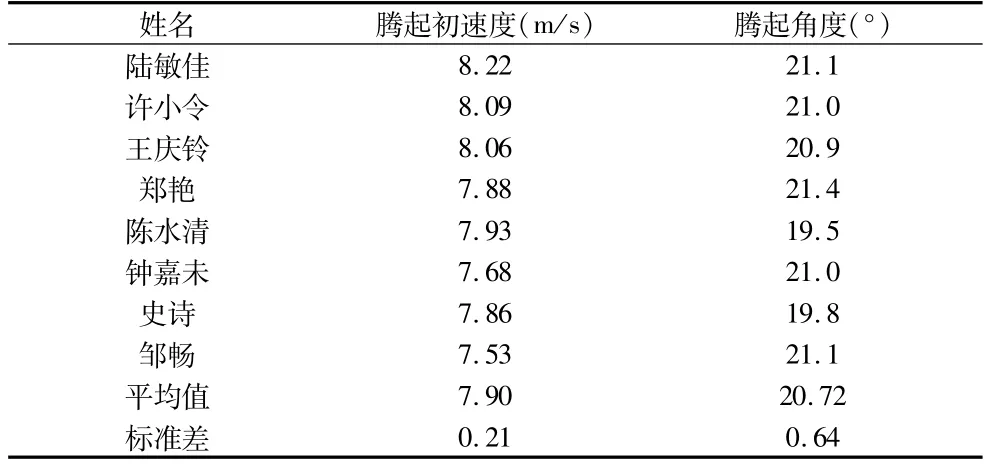

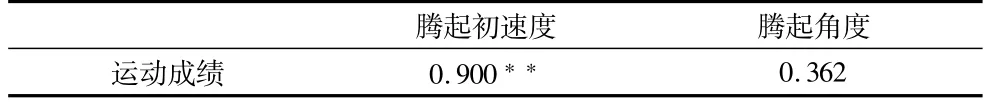

研究表明优秀运动员合理的腾起角度范围应该在18°-24°之间,但随着跳远技术的发展,腾起角度有增大的趋势,如世界男子纪录保持者鲍威尔在跳出8.95m的成绩时,他的腾起角度达到了24.6°[3]。由表4中的数据可知,T3时刻,本次比赛八名运动员腾起初速度的平均值为7.90±0.21m/s,通过检验发现,从表5可知,八名运动员的腾起初速度与其运动成绩之间具有高度显著正相关关系,相关系数r=0.900**。研究者对中国第八届全运会和同年的世界田径锦标赛前八名女子跳远运动员起跳技术研究分析表明:中国第八届全运会前八名女子运动员的平均成绩为6.53m,腾起初速度平均值为8.50m/s,其中包括我国的优秀女子跳远运动员熊其英(成绩为7.01m)和关英楠(成绩为6.86m),两人的腾起初速度分别为8.79m/s和8.94m/s。而同年世界田径锦标赛前八名运动员的平均成绩为6.84m,腾起初速度平均值为8.67m/s,其中第一名的加尔基娜运动成绩为7.05m,她的腾起初速度达到了8.83m/s[4]。从表4中数据来看,本次比赛八名运动员中腾起初速度最大的是陆敏佳,为8.22m/s,最小的是邹畅,为7.53m/s。因此,不管是从腾起初速度的平均值还是单个运动员的数据看,本次比赛的八名运动员腾起初速度与优秀运动员之间相比存在较大差距,主要是由于运动员绝对速度小,导致最终的运动成绩不能进一步提高。八名运动员的腾起角度平均值为20.72±0.64°,从表5可知,通过检验,八名运动员的腾起角度与其运动成绩之间并无相关关系,相关系数r=0.362。此外八名运动员的腾起角度都处在合理范围18°—24°之间,其中腾起角度最大的是郑艳,为21.4°,最小的是陈水清,为19.5°。虽然八名运动员较好的将腾起角度控制在合理范围,但每名运动员之间的差异性也很大,因为腾起角度在合理范围内越大,运动员越能顺利完成空中动作,进而提升腾空远度。此外,运动员腾起角度与腾起时的垂直速度与水平速度之间有关系,所以从以上数据分析来看,在整个起跳阶段,运动员应该避免在自身绝对速度较低的情况下为了获得较大的腾起角度而去单一的追求大的垂直速度,这样做只会取得适得其反的效果。

表4 八名运动员腾起初速度和腾起角度表

表5 八名运动员腾起的初速度和腾起角度与成绩相关系数表

3 结论与建议

着地角偏小导致着板时身体重心靠后,水平阻力增大,使起跳效率降低,不利于快速起跳动作的完成。其次,八名运动员起跳腿部力量偏弱以及抵抗冲击力的能力差,导致缓冲效果不理想。最后,八名运动员都较好的控制了腾起角度,但绝对速度偏小使其腾起初速度与优秀运动员之间的差距加大,这也是影响最终成绩的主要因素。建议训练时要注意积极前移身体重心,减小起跳时的扇面角,加快完成起跳动作的同时缩短起跳时间;此外,还应加强绝对速度素质与力量素质练习,提高缓冲和蹬伸效果。