工程教育认证背景下的《机电一体化系统设计》教学改革研究

2022-02-18吴神丽梁小明姚梓萌张艳丽

吴神丽,刘 凌,梁小明,姚梓萌,张艳丽

(西安文理学院机械与材料工程学院,陕西 西安 710065)

0 引言

工程教育专业认证是实现工程教育和工程师资格国际互认的重要基础[1]。我国的工程专业认证试点是教育部于2006年启动,于2013年时先成为《华盛顿协议》预备会员[2],直到2016年正式加入《华盛顿协议》[3]。指出工程教育是通过培养本科生综合能力强且能解决复杂工程问题,符合国际标准,使其具有高素质的人才质量和综合的毕业能力[4-5]。同时,面向工程教育认证和应用型本科院校,教学改革需要从人才培养方案、教学大纲、命题计划表等进行相应的改革。工程教育认证已成为评估各大高校工程教育质量的一个重要准则[6-8]。

机械设计制造及其自动化是本校进行工程认证专业的其中一个专业,《机电一体化系统设计》是本校机械类专业的重要专业课程之一。根据工程认证相关文件,本课程与工程教育认证的培养目标和毕业要求存在一定的差距,因此要更注重培养学生较高的人才素养、实践能力和创新能力。基于此,本课程针对教学过程中存在的现状与不足,进行了一系列的教学改革。本课程将基于“专业认证+新工科”理念,发挥学科优势,整合科研资源,以期达到学生学习变“被动”为“主动”,培养具有跨学科交叉融合、创新强、综合度高、解决复杂工程问题的“新工科”人才。

1 课程现状与不足

1.1 传统教学时间紧、任务重,不能适应新工科对人才的需求

机电一体化系统设计课程中抽象概念和公式较多,新技术和新工艺较少介绍,使前沿科学知识引入不足,无法较好调动学生学习的积极性,无法对标工程教育认证背景下毕业要求对应的指标点。本课程涉及多学科交叉知识,不能直接机械叠加本课程的学科是指,而需要不断有机结合课程知识结构和系统技术。由于不断深入和细化的工程科学,使得工程方法得到不断发展,因此,从业者面临不断提高的知识和能力要求,导致课堂学时不够。

1.2 现有实践环节覆盖面不全,学生工程应用能力培养较弱

传统的课堂教学教师通过课本、多媒体、板书教授理论,以多媒体为载体,学生参与度较低。实验环节的需完成目标较为单一,缺乏引导提升学生理解复杂工程网问题和解决复杂工程问题的能力。教学方法传统单一使得学生分析并解决实际工程问题无法解决,不符合能力要去和工程要求。在后续实训环节和学生参与学科竞赛,学生针对机电系统设计和调控部分的能力存在明显不足,不能满足工程教育认证的工程类毕业生能力的要求。

1.3 课程建设中存在一定“工具理性”与“价值理性”的脱节

机械专业学生的价值观存在价值取向更趋多元化的表现,具有机械类学科自身的特点,学生接受的课程教育重点多集中在技术和知识层面,行动借助理性达到自己需要的预期目的,对价值主导的认同上增加了困难和复杂,需在满足基于工程教育认证背景下的课程目标的前提下引入思政元素。

2 课程改革措施

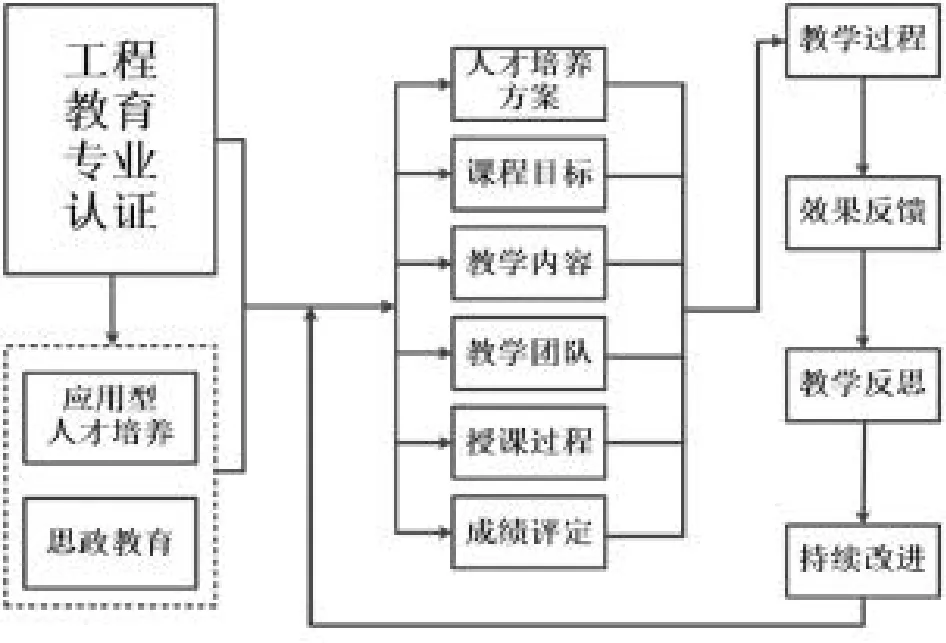

基于“工程教育认证+新工科”理念,针对本课程目前存在的现状和不足进行教学改革,改革思路如图1(P188)所示。

图1 本课程教学改革思路

2.1 调整教学内容体系,实现培养方式与培养方向协同

基于工程专业认证背景下,首先以机械与电子结构为本体,构建本课程的新思维体系,以机电控制为核心,形成本课程的机电一体化理念。教学过程中尊重每个学生的个体差异,采用多样性教学模式,倡导实践应用能力的培养。课程目标与毕业要求对应关系矩阵如表1所示,毕业要求与课程目标的对应关系如表2所示。

表1 课程目标与毕业要求对应关系矩阵

表2 毕业要求与课程目标的对应关系

围绕本课程中工程专业认证和新工科中知识链条的需求,教学内容以机电一体化系统的应用和设计能力主线,分为机械系统设计,动力系统设计,检测系统设计与控制系统设计的知识模块完成教学。每个知识模块包含理论知识、应用技能和思政素养三个层次。以思维导图方式重构课程体系和教学内容,充分利用现代信息技术,采用“为什么学―学什么―怎么应用”的原则进行讲授,每个章节围绕“提出问题―分析问题―解决问题”模式,同时结合工程设计案例、教师科研项目和相关学科竞赛强化知识点的实践应用。

2.2 线上线下学习模块建设,实现线上学习与线下学习协同

线上学习模块在泛雅网络教学平台进行建设。通过学习通发布学习任务单和国家精品课程视频,针对知识点构建前测和后测题库。在学习通平台上建设课后作业、习题讲解、讨论区和问卷调查等环节与学生互动。线下学习结合学习通进行互动式实体课堂,以研讨、案例互动、案例分析、脉络梳理为主。

筛选翻转课堂内容,学生进行课前准备,进行组内分工合作和准备翻转课堂相关演示材料,对自学成果进行展示。教师对学生讲解过程中存在问题进行分析、指导和总结,教师与其他同学进行评价,培养学生表达和自我展示能力的目的。

2.3 重组实践教学内容,实现理论教学与实验教学协同

采用“教、学、做”一体化的教学组织形式,进行实验课环节的开展。同时,以学生为主题,引导学生积极参与教师的科研项目和相关学科竞赛,采用项目驱动方式,将理论与实践紧密结合,培养学生创新意识、探索精神和问题求解能力。

2.4 建立课程多元化评价体系,实现教学考评与教学过程协同

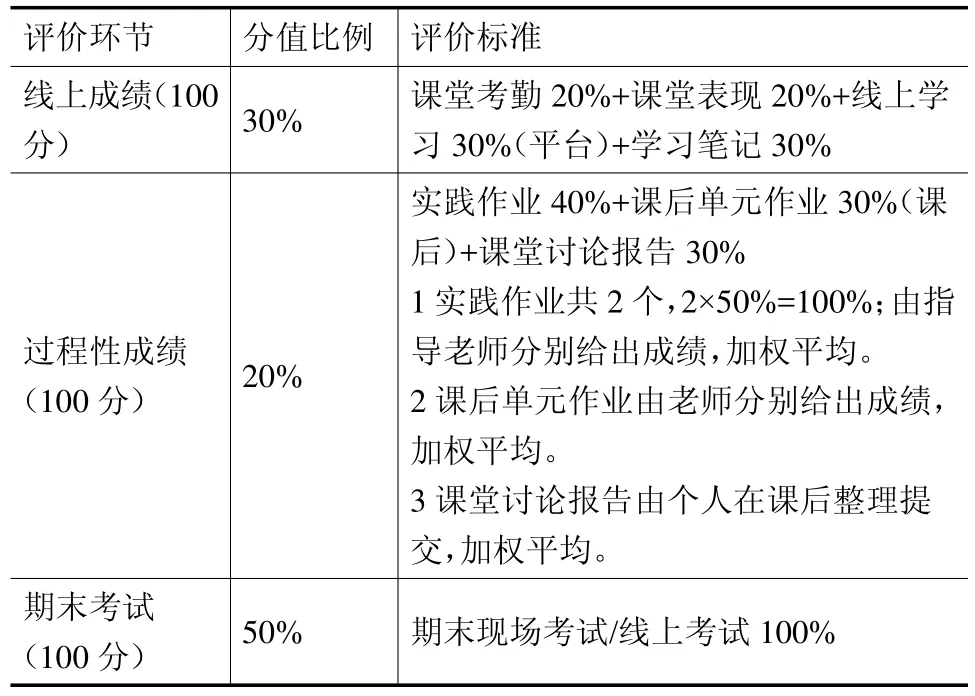

针对本课程学习任务和特色,研究了能够与专业认证标准紧密关联的课程目标。以产出为导向,设计了课后作业、讨论课、项目课、实验、期末考试等考核环节,构建了面向能力指标的过程考核体系,如表3所示。

表3 面向能力指标的多元化评价体系

2.5 课堂引入思政元素,形成专业教育和思政教育有机融合

修订教学大纲,根据章节和知识点引入思政元素,如线上思政元素学习和讨论,线下课堂同步引入和课后讨论思政元素主题等。强化学生对当前国家创新驱动发展大趋势的认知,意识到团队协作和专业知识技能的重要性,引导绿色设计理念,形成专业教育和思政教育有机融合。

3 考核方式及评价方法

基于工程认证和应用型人才培养的背景下,需要更好评价学生的学习程度和应用能力,注重学生的过程性评价,各环节评定方式如表4所示。具体考核比例为总成绩=线上成绩×30%+过程性考核×20%+期末成绩×50%。

表4 面向能力指标的多元化评价体系

本课程的评价方法使评估本课程达成度和教学持续改进的重要步骤。将课程评价由以学生评教为主转为以学生评学为主,针对学生的学习程度和效果来进行评价。一方面,在学生学习过程中和整个学期考核结束后,通过线上过程性学习、线上测试和线上任务点完成情况等方式进行数据分析,分析学生实现课程目标的达成度、存在问题、薄弱项目等,进行学生学情反馈并进行持续改进;另一方面,通过设置包括有课程目标、毕业要求等达成度情况的线上问卷调研,让学生进行自我评价。针对学生的调研结果全面总结学生的学习效果和达成度情况。

4 结论

本文面向“新工科+专业认证”背景下对应用型人才的培养要求,提出基于四种协同的线上线下混合式授课模式,同时引入思政元素,更好发挥本课程在工程学科的理论与实践相联系的作用,引导学生应用相关理论知识,激发学生学习的活力和创造性。期望通过本课程的教学改革促进机械类及近机类专业课程间的交叉融合,提高学生学习积极性与创新性、实践应用能力和解决复杂工程问题的能力。