明代赘婚与赘婿研究

2022-02-16郭姝婷

王 超, 郭姝婷

(1.四川大学 历史文化学院, 四川 成都 610207;2.重庆师范大学 历史与社会学院, 重庆 401331)

赘婚属于婚姻形态的一种。陈鹏认为“入赘婚乃母权制时代之产物”[1]173,可见赘婚在历史上渊源有自。赘婿因依附妇家,在古代往往被人瞧不起,身份地位比较低下,但是由于承祀、养老等原因,赘婚一直延续到现在。明代赘婚流行区域较广,相关记载常见于史料。通过研究明代的赘婚,可进一步了解明代的婚姻状况,拓宽明代婚姻史的研究视野,并为当今社会赘婚的研究提供参考①。

一、明代赘婚概况

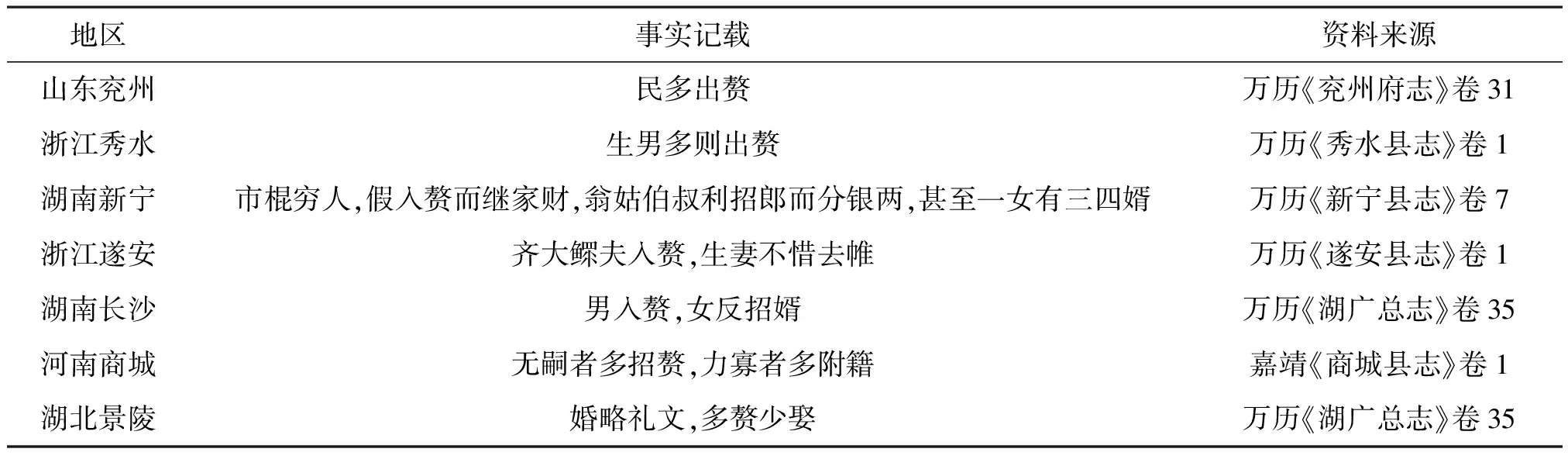

赘婚在明代较为普遍,当时许多地方都存在赘婚的习俗,明代地方志对此多有记载,参见表1。

表1 明代地方志所见赘婚风俗举例

在以父权、男权为主导的封建社会,赘婚往往不被社会伦理所承认,常被斥为陋风陋习,甚至有人视赘婚风俗形同夷狄、有悖伦理。明代清江知县秦镛指斥当时清江一带流行的赘婚“伦理殆灭绝,夷俗真可伤”[2]631,劝诫百姓生男勿入赘,生女莫招婿;士人郎瑛认为“今之赘婿者,甚为非礼”[3]309;一些宗族也认为赘婚与礼教相悖,在《族约》中明确约定“男子不可出赘,女子不可入赘,有伤礼俗”[4]205,一般将赘婿视为外人而排除在族谱之外。

虽然明代主流思想并不提倡赘婚,但是赘婚作为一种由来已久的婚姻形态,有其存在的现实基础。故而虽有不少反对意见,赘婚却依然广泛存在。值得注意的是,明代官方并未禁止赘婚,并在法律上予以承认。《大明令》规定:“凡招婿,须凭媒妁,明立婚书,开写养老或出舍年限。”[5]11根据明代法律规定,赘婚的男女双方,婚前须签订类似于契约的婚书,并在婚书上写明入赘的年限,期满可以选择继续留在女方家或携妻归宗。

明代赘婚主要有未婚女赘婿与寡妇赘夫两种形式。现存明代的入赘文书,为分别讨论这两种赘婚形式提供了依据。先看一份未婚女的招赘文书(文字照录,非原格式):

十都李仲德,年二十九岁,未曾婚娶。有汾士云宅长女蜀娘,未曾出事。今凭亲眷汾元熙为媒,招仲德到汾士云宅为养老婿,随即告禀亲房族长,以蒙先可。今自过门合亲之后,自当侍奉舅姑二尊,及受斡公私户门等事,务在精勤,毋致怠惰。二亲存日,决不擅自回家。百年之后,倘要回宗,听从自便。如违,一任经公陈治,仍依此文为用。今恐无凭,立此文书为用者。

洪武元年四月初八日

文书:李仲德 族伯:李子奇 族兄:李庆吏 主媒:汾元熙[6]23

从这份文书中,可以了解赘婿李仲德在女方家所应承担的责任,如侍养女方父母,承担女方的各项公私差役等。出赘的年限,即从出赘之日起到为女方父母养老送终止。女方父母双双去世后,李仲德方可决定是继续留在女方家,还是回本家,之前不能私自回本家。由此看来,明代的赘婿婚约,对赘婿的人身具有极大的束缚。此外,女方招赘,还要事先禀告族长,获得族长同意。这主要因为赘婿是外族之人,入赘妇家之后涉及承祀、财产分割等一系列与女方家族密切相关的问题,故须事先告知族长。

再看一份寡妇赘夫的入赘文书(文字照录,非原格式):

祁门县十三都立投赘文书人方勇,愿投赘十二都胡家,不幸丧妻,向未婚配。今有本县十四都汪阿李男汪六圣于先年身故,遗妻张氏六仙寡居。是勇得知,自情愿托媒李筹空身投赘汪家,永远入籍当差,自成婚之后,侍奉李氏如同亲母,并男天赐、女天香并是方勇承管,供给抚养,并汪家户门差役俱是本身承当,日后本身生有男女并本身永远居住房东谢求三大房庄屋。逐一照例应主,毋词。倘有违文,擅自逃回,听主告官理治。仍依此文为准,立此为照。

嘉靖四十三年间二月廿日

立文书人:方勇 媒人:李筹 李长[6]354

与未婚女招赘的婚书相比,身为赘夫的方勇同前一份婚书中的李仲德一样,需要在女方家当差服役、料理家务、侍养老人,同时也不能擅自返回本家。不同之处在于,方勇还要帮助抚养前夫的遗嗣,而日后自己与妻子所生的子女也被限制居住在固定的区域,而李仲德所立婚书中并无此条。这主要是因为古代宗法社会最看重血缘关系。婚姻中的男女双方,女方往往被称为外家,何况由寡妇再行招赘的赘夫,更是“外上加外”,难以被夫族视为“自己人”,至于寡妇与赘夫所生子女,自然也往往以“外人”相待。

二、赘婚产生的原因

陈鹏认为,赘婚产生的原因乃“家贫子壮,无力娶妇,可如赘而得妻,有女无男,可招赘以承宗,且资以养老”[1]746。这可以从男方与女方两个不同的角度进行讨论。

(一)男方出赘的原因

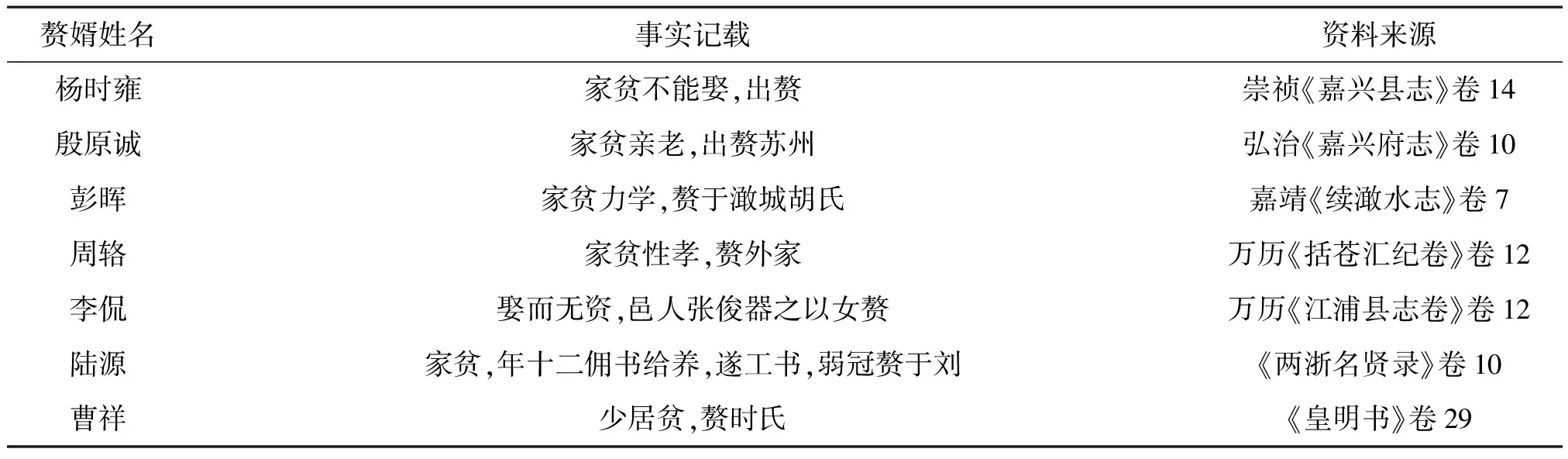

对于男方来说,因家贫而出赘,是最主要的原因,参见表2。

表2 明代男子因家贫出赘举例

表2所列七人,均因家贫而入赘妇家。可见,因家庭贫困而出赘,是赘婚产生的主要原因。明代商品经济比较发达,社会上形成了一股拜金崇奢的风气,一些地区受此影响出现了婚姻重财的现象。根据时人记载,明代江南一带“婚姻论财,虽士大夫不免”[7],“婚姻不论门第,为从目前富贵”[8],“聘妇则虚张仪物,嫁女则多耀资妆,阀阅可偶,畸零不问”[9]78,许多贫家子弟无力承担昂贵的财礼与结婚费用。贫家子弟既然不能将女方明媒正娶进家,又有烟火承续、情感、生理等诸方面的需求,便只能退而求其次,将自己“嫁出去”,成为别人家的赘婿。

因家贫而出赘者中,又往往存在“子多而赘”的情况。所谓“子多而赘”,是指家有数子,而家庭财力又无法负担多子的婚娶费用,只能选择出赘一子或数子,这一方面可以缓解家庭财政压力,一方面可以解决其婚姻问题。昆山人李玉的祖父有四个儿子,其父最幼,因此“赘城中杜氏”[10]579。明代著名藏书家薛应旗的父亲,生有四子,“因贫无资,两子出赘,一子出继”[11],只留薛应旗在身旁养老承祀。徐甫的父亲有六个儿子,“贫不能赡,乃出公为唐氏赘婿”[12]。

以上所举出赘的例子,都是平民百姓家的情况,其实,明代仕宦家庭也不乏出赘者。这部分人多是由于家道中落,而不得不出赘。如查延祯,本为御史查光述之孙,在查光述死后,因家贫而入赘葛家[13]。张九夏的祖父曾为京兆尹,家境小康,而张九夏的父亲因不治生产,又好请客宴饮,耗费无算,以致张九夏结婚时“贫不任婚”[14],只能入赘顾家。

另外,还有一些人出于特殊的目的选择出赘。一是攀炎附势选择出赘。如明代解元邵升与权阉刘瑾侄女成婚,入赘其家。这明显是想借刘瑾权势以求高升[15]。二是军户子孙逃避军役入赘妇家。对此朝廷下令“户子孙畏惧军役,另开户籍,或于别府州县入赘、寄籍等项,及至原卫发册”[16]。三是为免赋税入赘灶户之家。根据明代相关规定,灶户一大丁每年可免百亩田的赋税,只需纳盐课银一两八钱,还不用服徭役,而一般百姓百亩农田所交赋税折合银约五两,还要服徭役。正如时人所说:“灶户完课有终岁之乐,百姓杂差无息肩之时。”[17]故当时一些贫民选择入赘灶户之家。四是士子出赘他乡以妇家籍贯参加科考。万历首辅申时行之子申用嘉,就曾被人告发冒籍参加乡试。申家原本是江苏吴县人,申用嘉却以浙江乌程县籍参加考试。对此,申用嘉辩解说:“吾入赘乌程,即可乌程籍,非冒籍者比矣。”[18]

(二)女方招赘的原因

女方招赘的情形主要有两种,一种是未婚女招赘,一种是寡妇招赘。

1.未婚女招赘

对于未婚女家庭来说,选择为女儿赘婿的原因主要有二——无子和爱女,有时这两种原因兼而有之。所谓无子招赘,是指女方家没有儿子,女方父母出于养老承祀的考虑,为女招婿,以图将来有所依靠。这种例子很多,参见表3。

表3 明代女方家庭因无子招赘举例

爱女而招婿的情况,也可细分为两种,一种是无子,一种是有子。总的来说,不论有子无子,均因爱女而不忍其远离膝下,故招婿在家,使女儿能够常伴左右。此类事例,参见表4。

表4 明代女方家庭因爱女而招赘举例

表4所列的六个例子中,有四例属于爱女且无子,两例属于爱女且有子。有子而招赘,其目的相较养老承祀,爱女所占的成分更多一些。如唐氏,其父虽有子可以养老承祀,但是因为爱其女贤,在有子的情况下,还是选择为女招婿。此外,还有的家庭父母双亡,妹妹由兄长抚养长大,兄长疼爱妹妹,不欲妹妹嫁往别处,也会选择为妹招婿。如江苏仪真高氏“父母早亡,育于兄,慧里人钱信赘其家”[19],陵川武氏“父母早丧,依兄简居,赘邑人张旺为婿”[20]。

2.寡妇招赘

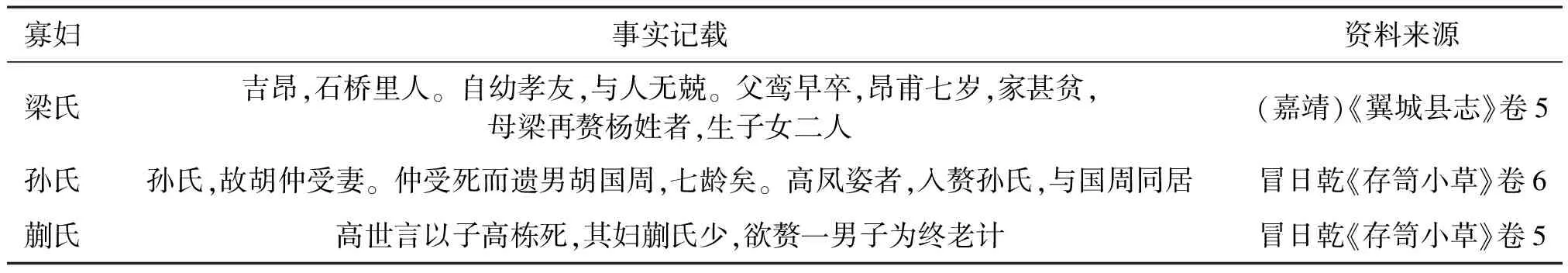

因为古代礼教倡导一女不适二夫,而明代又是理学盛行、提倡守节的时期,所以寡妇招赘现象并不如未婚女招赘普遍,但仍在一些地区流行。如湖北一些地区“夫死则赘一人焉,以抚有其田庐、子女”[21],甘肃会宁县“孀而有赀者,开门赘夫承业”[22],夔州“寡妇多招赘婿”[23]。寡妇招赘,有的是因为生计难以维持,需要赘夫作为依靠。有的寡妇有子女者,甚至需要赘夫帮忙抚养。此外,也不乏一些情感、生理方面的原因。从史料来看,明代寡妇赘夫的情况多出现在底层贫困家庭,上层社会则相对较少。一来富贵之家的女性被官方和社会赋予了相对较多的期待和规范,受礼教约束严重,二来这些家庭条件比较优越,即使不招赘夫,靠着夫家与娘家的帮助,也能正常生活。故明代寡妇赘夫多见于下层社会,见表5。

表5 明代寡妇赘夫举例

表5中的梁氏与孙氏都因夫死子幼,家贫无养,需要招赘一男子作为家里的经济支柱,并帮助抚养前夫留下的子嗣,属于寡妇自主招赘。蒯氏赘夫,则是因为其公公高世言在独子高栋死后,怕儿媳蒯氏改嫁他人,使自己老无所依,于是为儿媳赘一婿在家,使自己能够老有所托。

三、赘婿的家庭境遇

(一)赘婿与妇家关系

在明代,赘婿婚中男方多因贫困无财,负担不起娶亲费用,所以才入赘妇家。在外人看来,入赘妇家往往被视作没有能力的表现;在妇家看来,赘婿是没有钱财的入赘者;在妇家的宗族看来,赘婿是将来要分家产的外姓人。因此,出赘男子在当时要承受极大的身心压力。古代夫妻伦理强调“夫为妻纲”,强调妇女要“出嫁从夫”,而男子入赘以后,往往阴阳颠倒,所谓“贫者入赘,无异厮仆”[24],甚至被女方家视为奴仆。可见,当时赘婿的生存境遇不容乐观。正是有鉴于此,一些男子尽管家贫无力娶妻,也拒绝入赘他家。如苏州罗雄,当地周氏颇有资财,想要招他入赘,罗雄以“周公女出富贵,安知非庸奴其夫,而傲其舅姑者,吾不能向人喉下取气也”[25]为由,拒绝了这桩婚事。

古代有七出之条可以休妻,而无律令休婿,即使如此,逐婿之事在赘婚中也时有发生。如武城县刘逊,入赘马家,因刘逊本人相貌丑陋而又好赌,被岳父马爵逐出家门,“客死于外”[26]。张瑄的姐姐赘婿陈敬,姐夫陈敬“落魄不检”,便有人劝张瑄将其逐出,张瑄说:“审尔,吾姊将谁依?”[27]始终没有将陈敬逐出。更有甚者,因夫妻关系不和,赘婿被妻子与岳父合谋杀害者亦有之。洪武末年,山东德州李氏男赘于张家,结果夫妻关系不和,“妻谋于父,父令婿出猎,无所获棰楚遂殆,潜瘗其尸”[28]。还有一些赘婿,因为不堪妇家羞辱责骂,而选择主动离开妇家。如马杲入赘杨家,“不为舅所礼,夫妇空手不持一钱而出”[10]614。再如昆山人王光,因贫入赘钱家,然不能委曲求全以得其岳父欢心,唯有“携其妇出”[29]。

除了上述赘婿与妇家冲突不断者,赘婿精明能干,能得妻子父母欢心、关系融洽者也大有人在。唐钦尧入赘沈家,“于沈翁,欢如父子”[10]451;华亭李学孟入赘郁家,与郁翁“相得如父子欢甚”[30];周慈入赘邢家,与其妻子“协力佃作,躬拮据之业,以收耒耨之利”,其岳父岳母“逸而享之容与,卒岁不自知其无子也”[31]343。有的女方家看重赘婿,还资助赘婿读书参加科举考试,如陆树声、陆树德兄弟,先后赘于妇家,后又先后考中进士,传为佳话。由此可见,赘婿在妇家的地位及与妇家的关系不可一概而论。

(二)赘婿与亲生家庭关系

男子出赘,一般要离开亲生家庭,到女方家居住。如此一来,身为人子就不能晨昏定省,在父母膝下承欢,故许多赘婿往往以此为憾。为了防止赘婿私自归宗,一般入赘文书中也都写明“二亲存日,绝不擅自回家”[6]23,“毋要言语抵触,私自回祖”[32]。男方虽已入赘妇家,但与自己亲生父母血浓于水的感情,不是一纸文书所能割断的。嘉兴人杨时庸入赘后,“念父母莫为省视”[33],便弃妻归家,侍养父母。福建人陈胜入赘后,因念老母无人奉养,将母亲接到妇家,又因妻子不能奉养其母,“弃其妻归”[34]。

有的女方家颇能理解赘婿的心理,为赘婿解忧。沈子行父亲早逝,入赘朱家后,“每旦起开扉北望,泪淫淫下,痛卓斋之见背且不能随诸兄侍其母养也”[35]13。朱翁得知后,为其别治一居,以便其迎养母亲。昆山人胡爵,父早逝而母盲,入赘里人钱氏,钱翁念胡母双目失明、生活不便,赘后不久,即令婿携女归家“事病姑钱氏”[35]526。又如华时祯入赘张家后,其妻张氏见他“意若有系”,对他说:“无舅姑之思乎?请构居迎致焉。”[36]便在自己家旁另筑一居,将舅姑迎过来奉养。不过在明代,上述事例毕竟属于少数,因为女方家赘婿的目的本就是自家养老承祀。

通常的做法是,赘婿在女方家待上一段时间后,遇上一些特殊的时机,可以带妻子回自己本家。一般有以下几种情况:(1)男方父母去世,赘婿须带妻子回家奔丧,而在丧事料理完毕后,往往留在本家,不再返回妇家。如乔大登在父亲去世后“携汤孺人归,共止墓舍,力苦以襄事”[37]。(2)女方父母过世或女方父母有人侍养。邢德婉在父母丧毕后,对丈夫周慈说:“君既婿矣,我亦女矣,若子妇道何盍归乎?归则事其尊章,亦犹事其父母之事焉。”[31]343邢氏意谓自己身为女儿已尽孝道,欲归夫家侍养舅姑,略尽儿媳的义务。金阊钱氏,八岁丧父,与母亲一同抚养三个年幼的弟弟,后赘罗氏为婿。她在三个弟弟完婚后说:“事吾母有人矣,吾其从夫乎?”[31]411便与其夫一同返归罗家。(3)妻子去世。毛叔行始入赘俞家,因“妇死而归”[38],后又娶何氏为继室。有的女方父母为了挽留赘婿,使自己老有所依,不欲赘婿归宗,也会在自己女儿去世后,另为赘婿娶妇。如章注之妻子去世后,其岳父杨翁为了能留下赘婿,“为章甥娶洪氏女”[10]510。

(三)赘婿的财产继承权

赘婿虽然在女方家生活,侍养女方父母,与女方父母有一定的感情基础,但是赘婿终是外姓,在血缘关系上被排除在宗族之外。因此,赘婿在女方父母去世后,其财产继承权具有一定的特殊性,故在明代的财产纠纷案中,常见赘婿的身影。《大明令》规定了赘婿的财产继承权利,其曰:“招养老女婿者,仍立同宗应继者一人,承奉祭祀,家产均分。如未立继,身死从族长依例议立。”[5]11官方规定即使招了养老女婿,也必须在同宗后辈之中选一男性作为承祀者。明代士人邵宝《立嗣后告太淑人文》写道:“宝不孝,行年六十未有子,纳二侧室,亦久不育,不得已而赘婿,以笃亲好,然宗祧之主将焉归之?”[39]邵宝虽已赘婿,但他认为赘婿不能承祀宗祧,他最终还是选择族人的儿子作为后人承祀。

明代赘婿家庭在进行财产分割时,一般按照《大明令》规定的方式进行析产。如陶照无子而赘婿,生前没有立嗣,死后族中为他立嗣,“他后之者与其赘婿吴中劈其产”[40]。明代理学家高攀龙的曾祖父高翼去世前,将两个儿子托付给赘婿华驯,然华驯挥霍无度,多耗家财,曾祖母鲍氏“乃析产三,令婿与二子受产埒,而别建繇田授婿,令应繇”[41]。在这个案例中,赘婿在财产继承权方面与妇家子嗣一样,三分其一,而多给的田地,也只是让赘婿交纳田赋。后来,华驯占有田地却不上交赋税,被高家告到官府。官府也只是将田地判归高家,并没有追夺华驯所分其他家产。由此可见,赘婿与妇家嗣子平分家产也是得到官方认可的。

还有赘婿在妻子父母去世后获得全部家产的情况。如顾元庆的父亲入赘同里李氏,李氏颇有资产却无子,便“悉举家财归其婿”[42]。赘婿获得妇家全部财产,需同时满足两个条件,即妇家系独女和妇家族人无争产者。故这种情况只是少数,一般来说,在妻子的父母去世之后,妻族往往为了多占家产,会用尽各种办法。如昌国楮氏,以女赘缪氏子为婿,楮氏死后,“其弟诬缪氏子药之”[43]。再如闵如霖入赘沈家,岳父母相继去世,沈氏族人为了谋夺遗产,竟欲用毒酒将其杀害。幸好闵如霖提早发现,“乃尽弃独逃身归闵”[44]。由此可见,赘婿在女方家财产继承方面与女方家族有着尖锐的矛盾。同时,这两个事例也传达出这样的信息,既然妻族为了争夺财产采取种种非法手段,显然赘婿具有继承女方部分家产的权利。而一些赘婿在妻子的父母双亡后,为了避免争端,往往放弃自己的那部分财产。如彭根赘入周氏,在妻子父母过世后,“有欲夺其产者,辄举以让之,不较”[45]816。

另外值得注意的是,赘婿虽入赘妇家,但其仍然拥有继承本家财产的权利。如明代太仓的凌文绍,奉父命入赘当地陈家,在其父去世后“遗产多让诸兄”[46]。既称为“让”,显然凌文绍依然拥有本家的财产继承权。又胡荣武入赘张氏,因感张家资产颇丰,于是“凡祖宗所遗财产,悉推与诸父兄弟,久之虑后世或有纷争之患,于十分取其一,筑室以为其子孙往来陪祭居宿之所”[45]709。由此可见,赘婿对于本家的财产继承权并没有随着入赘妇家而丧失。

四、结语

俗云“不孝有三,无后为大”,这里所说的“后”专指男性子嗣。在中国古代嗣姓制度中,家族的传承只限于男性,女性在出嫁以后,往往被视为夫家人,这也就是费孝通先生所说的“单系偏重”。从生物学角度看,这种理解方式显然是不合理的,因为无论男女,其身上都流淌着祖先的血液,遗传了祖先的基因。但古人并不这么看,他们认为只有男性子孙才有祭祀先祖的资格,一旦后代中没有男性子嗣,往往被视为绝户。这就意味着祖先们得不到血食供奉,成为“不祀之鬼”,是十分严重的问题。现实生活中,生男生女非人力所能决定,出现无子承祀的情况在所难免,“社会结构在此又露出了一个漏洞,于是又得设法打一个补丁了”[47],赘婿就成了这样的补丁。有学者认为,延续至今的赘婚能够减少家族对男孩的偏好,提高妇女的家庭地位,破除父权制,并呼吁政府推广赘婚。这一观点或许适用于当代,但绝不适用于明代的赘婚。在明代,对于无子的未婚女家庭来说,赘婚的主要原因就是无子。在招婿入赘前,妇家仍渴望能生子继嗣,在赘婿之后,也是希望女儿与赘婿能生子继嗣。因此,从继嗣的角度来说,无论男方还是女方,始终都希望生子承继香火。至于提高妇女的家庭地位,这在明代赘婚中也只属于暂时情况。不少入赘男性在女方父母去世后,往往携妻归宗,即使不归宗,留在女方家也将成为新的一家之主,男尊女卑现象并没有改变。正如有学者所指出的,“招赘婚的逻辑及运转都是在以父权制为理念和中心的传统框架中涉及、实施”[48],赘婚能否破除父权制,有待进一步思考。

注释:

①目前学界关于明代赘婚的研究著述主要有:孙旭的论文《明代婚姻形态考略——以小说、笔记为中心》,收录在《理性与智慧:中国法律传统再探讨》一书中,中国政法大学出版社2008年版,第324-332页。孙文主要以明代的笔记、小说作为史料,探讨了明代存在的各种婚姻形态,对赘婚亦有涉及。张萍的论文《明清徽州文书所见的招赘与过继》,《安徽史学》2005年第6期,第86-92页。张文通过徽州出土的入赘文书,对明代徽州地区的入赘婚特点进行揭示。沃特纳论著《烟火关系:明清的收继与亲族关系》,浙江人民出版社1999年版,第88-92页。该书第三章设《靠“异种”延续家系:入赘婚》一节,从烟火承祀的角度,对明清时期赘婚进行了分析。