基于混合现实技术的建筑多线程设计*

2022-02-16沈彦廷王锦煜姚佳伟

沈彦廷 王锦煜 姚佳伟

1 研究背景

建筑设计是一个多循环、多线程、多迭代的工作流程,在设计方案前期,建筑师需要反复优化设计方案,中期运用诸如手绘图纸、电子制图或三维模型的可视化方式加以呈现,后期更需要融入结构和机电设备的精细化考量以完整图纸和模型的实现交付。当然,这是一个完美的理想化线性流程,但实际中由于辅助设计的技术存在诸多问题,每一个阶段都有不计其数的循环返工。而环环相扣的多个节点任意一处协调失频,都极有可能牵一发而动全身,整个过程往往费时费力,严重妨碍建筑行业高效现代化的发展进程。

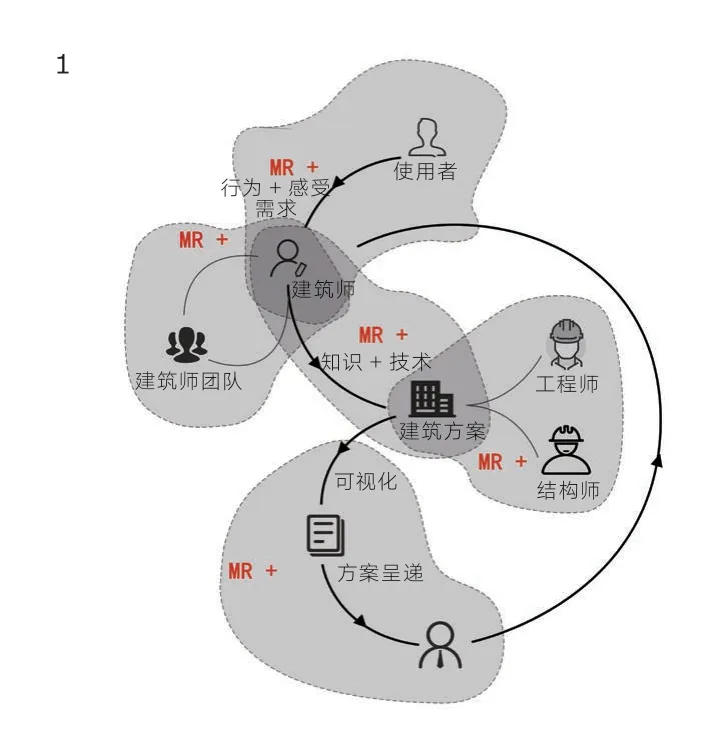

随着信息技术的发展,虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)、增强现实(Augmented Reality,简称AR)、混合现实(Mixed Reality,简称MR)等技术正步入公众视野,并深入各行各业探寻结合应用的可能。伴随其感知性、交互性、沉浸感等优势,这些技术开始被尝试性应用于设计领域(图1)。

2 混合现实技术(MR)的发展与前景

虚拟现实(VR)起源于1965年美国IFIP会议上发表的《The Ultimate Display》(终极的显示)一文,提出人们可以把显示屏当作“一个通过它观看虚拟世界的窗口”,以此开创了研究虚拟现实的先河。此后,随着计算机科学、人工智能、计算机图形学和人机交互技术的发展,相继出现了AR、MR、XR等概念。但在高速的发展下,逐渐产生了一个定义模糊、区分混乱的世界,我们发现很难区分这些相似的技术名词,而众多研究者在“虚拟+现实”的相关研究中常常冠以“VR/AR/MR”的宽泛字样,不去区分不同技术的差异。在《What is Mixed Reality》一文中就提到界定AR与MR的模糊性,甚至在学术界也难以达成一致[1]。为此,在探讨MR技术对于建筑设计的介入之前,需要对当下流行的三种“虚拟+现实”技术加以明晰。

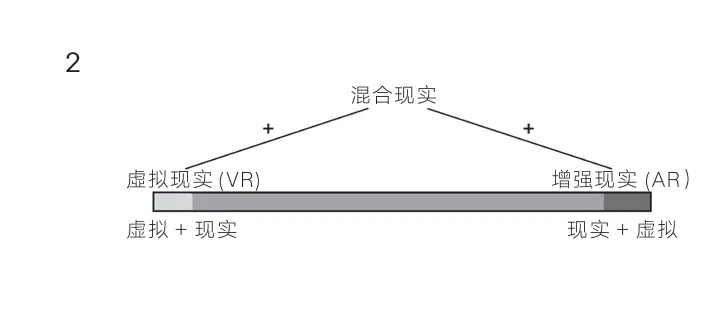

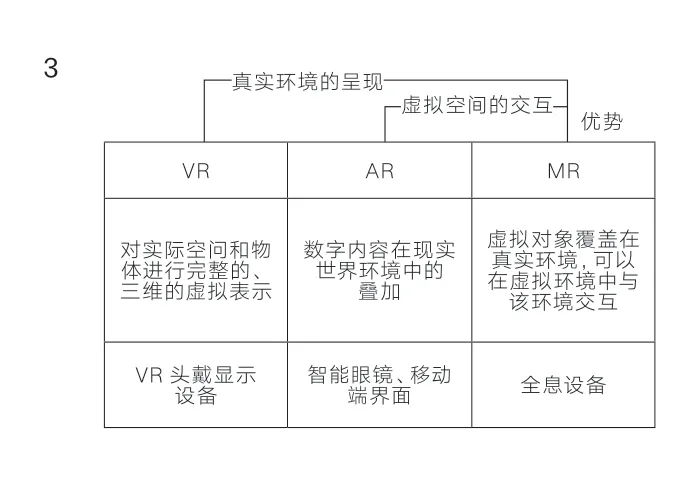

VR是指对实际空间或物品进行完整的、三维的虚拟呈现,以打造纯粹的数字虚拟沉浸体验为目标,依靠对虚拟环境的全面建模和穿戴式显示器来实现;AR是数字内容在现实环境中的叠加,虚拟叠加的对象可以是图像、视频或物理交互数据,依靠某些智能眼镜或移动端界面来承载;MR技术于二十世纪七八十代出现,既是“Mixed Reality”又是“Mediated Reality”,虚拟对象不仅覆盖在真实环境中,而且可在虚拟状态下实现交互。与MR相比,VR难以建立起一个包含真实环境物理信息的虚拟环境,此外笨重的设备对于使用者行动与交互操作有较大的限制;而AR通过虚拟对象的简单叠加实现增强现实的效果,但难以做到虚拟空间中的无缝交互,造成使用者的沉浸感不足,并且需要依赖移动端,如智能手机、平板等电子显示屏作为媒介,多有不便。因此本文将MR视为虚拟现实连续体的中间环节(图2),试图创造一个兼有虚拟沉浸体验和现实感知能力的技术手段,基于轻巧方便的可穿戴式设备(Magic Leap、Google glasses、Hololens)实现可操作性的交互(图3)。

结合当下主流需求和趋势,以及VR实现的技术复杂性和轻量化困难性,MR被视为是一个更易于实现和应用的“虚拟+现实”技术。而MR技术优于AR的交互能力也决定了其在设计操作上将会有更长远的发展潜力。以微软公司为例,不仅在硬件上开发了更加轻量化的头戴式眼镜Hololens2,而且软件上也在极力打造一套未来的MR系统生态,而AECOM、CallisonRTKL和Hensel Phelps等设计公司也在积极引入Hololens上的开发平台进行创新[2]。

3 MR在多线程建筑设计中的应用

凭借卓越的虚拟性、实时性、交互性、沉浸感,MR技术对于建筑设计过程中各种难题的突破具有启发性,下文将探讨MR赋能下的多线程建筑设计潜力。

3.1 感知设计优势

空间感知能力是建筑设计能力的重要体现,一名优秀的建筑设计师应该具备基本的空间尺度感。但在传统图纸或显示屏的二维设计操作中,由于真实环境的信息缺失、尺度的失真等都影响着设计师的合理判断,从而造成空间上的误差和尺度的误判。MR不仅将数字虚拟对象直接引入真实环境,还可以动态赋予其自由的位置和姿态,在保持虚拟对象和场景一致性的同时,又能深入细部,实现比例上的随意切换,辅助全尺度设计,极大地规避了设计感知上的种种问题。不仅如此,优越的实时渲染性能、完整的沉浸式体验、灵活的视角转换、“真假”自然结合都会成为辅助建筑师思考的完美利器。

3.1.1 完美的临场性还原

梭罗说“建筑本身应像土里面生出来的一样”[3],强调建筑设计需要因地制宜,既满足功能又不破坏周边环境。为此在设计中,周边环境的各种要素成为建筑设计的重要参考,建筑本身与环境的融合程度也越发成为评估建设合理性的重要依据[4]。将MR技术对真实环境的呈现与虚拟建筑的可视化融合,完美实现建筑建成前的在地性核验。相对于VR技术对周围环境重复建模的巨大工作量,MR轻量化的工作流程和更加真实的环境更为经济高效,直观的建筑虚拟显示不仅能在设计初期为设计师提供全新的空间认知分析方法,还可以在中后期的推衍检验过程中提供更加准确的环境信息,辅助设计决策。

3.1.2 跨尺度的无缝转化

赖特说“局部之于整体正如整体之于局部”。建筑设计经历了从纸本绘图到电子绘图再到三维建模的历程,自CAD出现,建筑第一次进入“数字化”时代,而所谓“数字化”也只是改变了一种操作方式,提供了一种更为容易的数据复制和保存形式,但复杂化的工作流程反而阻碍了设计交流的通畅性,甚至不及图纸模型所带来的体验感受多。建筑师的思考和行为方式并没有从小小的二维空间中解放出来,依旧面对非人体尺度的空间信息呈现,与建筑真实的体验方式相去甚远。在MR中,基于自如的交互操作,虚拟对象可以进行自由的尺度收放,使视线、细节、材质等难以在效果图中体现的建筑元素得到放大和关注。为此MR成为非常优异的“细节体验器”,更有利于建筑师对建成空间、细部尺寸、材料等基本要素的把控,并能在体验中更好地完成建筑方案的循环推敲。

在商用领域,Genseler建筑设计公司在改造洛杉矶工作区项目中,创造性地应用Hololens平台MR技术来辅助设计,用户可以实际体验和置身于全息设计中,在环境中对设计产品进行交互和评估,实现“体验式设计评论”(图4-6)。MR成为体验真实尺度的重要工具,这一技术之下,使用者将转变为设计的积极参与者,其真实反馈作为修改意见,不仅提升了建筑设计品质,更能提高建筑设计的效率[2]。可见“虚拟+现实”的MR前沿技术所营造的“真实+沉浸”感受,将广泛应用于未来建筑设计领域。

3.2 数据联动优势

3.2.1 双向连接与实时修改

MR的三维可视化沉浸式体验可以带来无可比拟的空间感知优势,成为精良的表现工具,同时也可作为辅助设计推导的工具。我们需要的是带有数字信息的虚拟建筑模型,MR作为数据传递的桥梁,可以实现实时信息的双向传输,即修改操作与模型展示一体化呈现、真实化预览。在虚拟状态下,能够发生交互的MR使得设计师能够对作品进行操作。为此,MR将同时应用于生产线的两端,成为数据流动的桥梁。

3.2.2 多数据协作

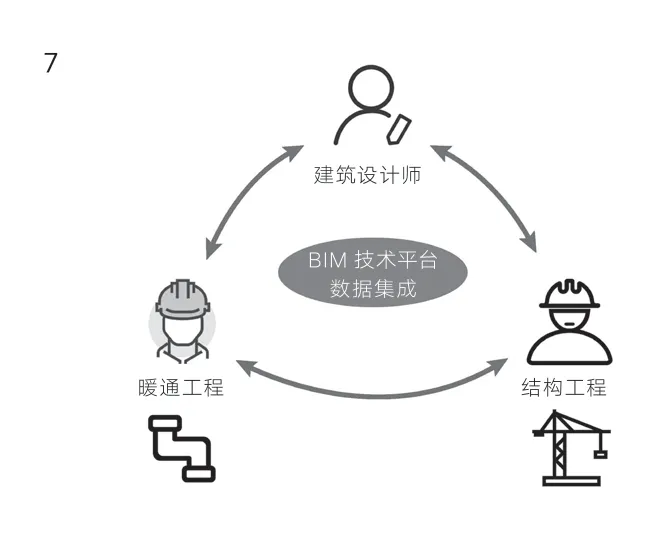

设计不是单线程的工作流,而是多线程复杂混合的状态,仅仅依赖建筑师的经验智慧和技艺不足以支持一个建筑的真实落地,设计过程中必然会存在与各行业人员反复的协同合作(图7)。传统建筑设计流中,方案前后的合作交流是不同频的,信息传达存在延迟性,交流存在低效性。同时,不同学科背景参与人员的差异、对建筑设计焦点的分歧、不同的专业语汇加上异时异地的合作方式,都可能导致理解的偏差和无法及时交流。建筑、结构、设备等数据的双向传递和交流以及同时同地的更改和协作,将极大释放各行业人士的工作量。在地性的三维可视化呈现,又能及时反馈未来可能遇见的各种问题,并辅助修改,提前解决施工难题。此外,当居家办公成为一种常态,一个项目的团队合作方式正逐步转变为异时异地。设计行业作为一个极度依赖及时信息反馈和情感交流的领域,当前线上会议室交流的方式显然无法满足充分的讨论和决策制定,因此能够双向传递数据的MR尤为关键。

MR应用于协作的强大生命力已经被学者们充分论证,沉浸式环境使人更专注于设计本身,面对面的情感分享大大提高交流效率,与实地场景的交互增进设计师的理解[5]。MR的多机互联使得同地协作、实地多用户协作、共情协作等成为可能,让基于MR虚拟正式状态的协同工作模式得以广泛传播(图8),这也将大大提高工作的效率和质量。

3.3 数据采集优势

1 MR 技术应用于建筑多线程设计

2 MR 技术关系展示

3 VR/AR/MR 技术比较

4 基于Hololens 的SketchUp 演示示意

5 全息图像显示在建筑模型上

6 在装配业务中使用全息眼镜

当我们从事设计时,建筑师应当首先考虑未来使用和拥有这些建成环境并于此间交流的人们。这要求设计师们需要研究和理解城市栖居者的认知、行为和情感需求[6],在“以人为本”的号召之下,我们越来越需要倾听使用者最精确和真实的声音,需要实现对公众行为和体验的精细化预测。

我们往往会通过评估来反馈建筑设计成果,作为宝贵的经验总结指导研究发展和未来建设。评估包括“建成前评估”和“建成后评估”。在传统的数据采集方式下,依靠调研员的问卷发放和访谈采访,不仅消耗大量人力物力,调研结果还极有可能受到主观判断影响。当下,大数据、GPS定位、物联网、云端计算等技术已经使数据收集更加高效。为此,MR可以作为数据采集器,通过GPS定位、行为检测等手段,将人在环境中的行为量化、追踪,全方位收集建筑空间环境与用户行为关系的大量数据,并通过分析统计对数据信息进行深度挖掘。作为头戴式设备,还可以利用眼球捕捉、微表情分析甚至脑机接口等高精尖技术,收集最为真实的使用者心理变化,建立数据关联度分布函数,反哺于建筑的生成或修正。一些建筑院校(如美国MIT)、先锋建筑设计公司(如扎哈·哈迪德事务所)等,已组织相关小组探索现实+虚拟在建筑领域的可能性,发掘多种可能[7]。在未来,可以设想将MR作为泛化的感知收集设备,将人类视角感受数据作为参数,与AI的强大算法结合,实现“以人为本”的建筑生成式设计。

7 建筑设计中的多方协作

3.4 方案呈现优势

传统的建筑方案交付方式均依赖于二维平面,由此催生的夸张效果图等严重超出了人体尺度与用户视角。此外,建筑师如若不能与效果图公司有效地沟通交流,也将造成金钱的浪费和设计精力的分散。建筑图纸具有较强的专业性和复杂度,对于非从业人士的可读性极差,用户很难会意。MR技术仅需依赖轻便的穿戴式设备,具有尺度转化的自由,对设计复杂细节有着更清晰的表现,打破了方向、比例甚至时间的局限,使得基于人体尺度的建筑空间体验在数字媒体上的呈现成为可能。沉浸式和真实尺度的体验方式,降低了用户理解建筑空间的门槛,让非专业人士对虚拟建筑空间有了直观真实的理解,极大提高了业主对方案的信心和相互沟通的效率[7]。

可以说,混合现实的环境是传达复杂思想的好方法,重塑了设计方案的叙事逻辑,设计师可以身处虚拟对象的任何一处进行目的性解读,这彻底改变了业主和顾客之间消费、互动和资料传递的方式。Robles这样描述MR技术:这是一个时间机器,你可以向前或向后移动,以便在整个设计过程中理解某个地方[2]。

8 Hololens 中的多方协作

4 基于MR的建筑未来及其局限

新范式的转化已经不可避免地到来,设计方法与建造的逻辑和实现工具的变革深刻地影响着新范式的产生[8]。MR等技术本身不是因为先进才介入建筑领域,更是因为其契合了底层发展需求的转变。一个时代思维方式的状况和水平,不仅要看人们在思维什么,更要看人们使用什么样的思维工具和思维手段。思维所使用的工具、手段等中介系统的先进程度,是思维方法发展状况和水平的客观标志[9]。因此,除去对MR技术应用于建筑设计的优势分析外,还需思考其带来的建筑设计逻辑方法的改变,这将更加深远影响建筑设计的未来。

4.1 人本视角的转变

建筑设计本身是对未来的猜测,这种未来包括了使用者在内的空间场景和可能产生的用户行为与社会关系。因此,人的感受和体验将会成为判定建筑优劣的决定性因素。基于这一事实,所有过去的知识和经验均被建筑师用来指向新的未来(下一个待建的真实建筑实体空间)。可以设想,如果有哪怕一点儿来自这个未来空间的真实反馈,对于建筑师来说都是弥足珍贵的。从这个角度来看,虚拟现实技术就像是专门为建筑设计准备的未来工具[10]。

我国历经了改革开放以来大拆大建的粗放型发展时期,目前正向精细化的高品质发展时期过渡。在存量发展背景下,我们呼唤人本视角的范式转变。但迄今为止,在建筑设计和城市规划中,设计师们仍然聚焦于场地客观条件本身,依赖于过去的经验和案例的实证来指导当下的建设,却较少考虑到公众的认知和意愿[6],因此设计手段急需转型。

承续这个逻辑,我们有必要对人类认识和思考建筑与城市空间形态的模式进行理性探索,规划实践与建筑设计都应该立足于人本尺度的身体和感知的空间。基于MR设备的多重优势,使用者在高度沉浸的真实空间内深度感知建成环境,自由的视角转化和空间移动创造了虚拟和现实的无缝连接。感知的数据通过设备传感器收集,传输云端后储存并计算,构建相关模型用于设计后期精细化计算。由此,为实现人本视角的完全转化,我们需要构建一套以循证为基础的设计流程[11],这将成为科学设计的关键。而MR作为新数据和新技术,能够在相当程度上促使人类环境行为研究和循证设计的范式转变。

4.2 MR与BIM的结合

BIM概念出现已经近30年,很早就有学者提出BIM技术将主导一场设计方法和建筑信息化的革命。然而,也有学者道破当下BIM正向设计的悖论,所谓“数字化”绘图建模几乎只是一种传统形式的数字化搬迁,并没有从根本上改变建筑师思考和推衍设计的方法[12]。当下BIM的可视性、协调性、模拟性、可出图性、全周期数字化的优势,似乎并不能掩盖其技术软件不成熟、制度规范不统一、学习成本高昂的缺陷。那么,MR会给BIM的普及带来什么转变?

MR技术本质是在对现实场景的扫描、数字化呈现的基础上,布置已有的数字化模型来增强现实,具有精确坐标位点、结构尺寸信息、数字参数变量的模型本身就是高度数字化的。此外依托MR优越的沉浸交互,在辅助设计上的良好表现会促使数字化建模的普及和沉浸式作业的推广,进而提高BIM被接受的广度和深度。

当下大型工程中不乏见到BIM技术的应用,与MR技术的结合也在广泛开展。例如,在现已建成的珠海横琴国际金融中心大厦项目中,BIM+MR混合技术被积极运用,虚拟管道检查、虚拟运维、定位功能等帮助实现定位漫游、运行展示、定位测量和安装指导[13](图9),但MR对于设计本身的巨大潜力并未发掘。在CIM(City Information Modelling)等数字城市发展的目标下,揭示了BIM不可逆转的时代趋势。在未来,我们期待看到BIM+MR在设计领域的推广,这将是BIM正向设计的“拨乱反正”,是MR对传统空间设计的彻底颠覆[14]。BIM等数字化设计方式的转变并不是一味地迎合国际标准、国家政策,更多的是一种对新技术、新方法的真实认同,在MR技术的加持下BIM正向设计将会被更多人熟知和正确应用。

9 MR 技术下的工程施工检测

4.3 当前MR技术的局限

即便MR应用场景潜力无穷,但无可否认的是,目前受到数据传输速率、端到端延时制约、实时渲染不精细、场景信息识别能力差等限制,MR对环境信息的捕捉还不完整。同时,计算机图形学、人工智能图像识别等技术也有待发展,更为自然和丰富的多用户交互技术需要进一步研发,实体眼镜的体积和价格还无法满足大众的需求,完美的沉浸感体验还远未达到。

随着21世纪计算机设备、智能终端的计算能力越来越强,云计算使得海量数据应用和储存纷纷涌现。5G的飞速发展,或许将解决数据传输效率低的问题,物联网将作为桥梁为用户提供真实、持久且顺畅的交互体验。在未来将会实现“前端+后端”的应用模式,实现MR场景共享和情感的互动,前文提到思考和记忆方式的多维化或许将带来人类行为的革新。

5 结语

相比VR,MR拥有对物理环境最真实的呈现;相比AR,MR有着自如的虚拟交互方式。在呼唤“以人为本”设计思维的当下,MR拥有的无可替代的虚拟、沉浸、交互优势将使之成为迎合这个时代改变的重要工具之一。MR赋能下的多线程、多角度建筑设计,在提高工作效率、优化作品质量、精简传统设计建造流程之外,其所带来的手段的颠覆性转变和思想的发散会是更可贵的,可以去无穷想象。

图片来源

1-3,7作者自绘

4-6 来源于https://mscorpmedia.azureedge.net

8来源于文献[14]

9来源于文献[7]