基于虚拟场景的高架桥区域空间步行体验测度研究*

2022-02-16张帆张再亮张蔷蔷

张帆 张再亮 张蔷蔷

1 研究背景

1.1 高架桥区域空间步行适宜性缺失

以汽车交通为导向的快速路是现代主义城市的典型要素。车行交通从传统的街道空间中独立出来,发展出属于自己的网络。高架桥正是此类基础设施立体化演变的终极形态,满足了现代城市快速运转的需要,但是其突破平面维度的巨构形态深刻影响了城市空间,与以步行为基础的公共场域相隔绝。

高架桥的空间问题并非源自于功能性缺陷,而是由于其巨大的物质性存在造成的区域性空间问题。高架桥在空间中投射出巨大的阴影,导致步行体验的舒适性较差,连续的街道被割裂为碎片化的“孤岛”。在过去几十年的城市快速发展中,高架桥的大量建设导致区域步行空间的衰败。对于多数城市界面来说,高架桥并非预设的存在,而是既有城市空间的附加物,沿线的步行者和居民不得不直面其带来的消极影响。如果建设高架桥是为解决宏观城市交通问题所必须接受的“权宜性方案”,那么如何使基于车行的巨构基础设施更加适应于基于步行的空间体验,就是城市设计和更新中必须面对的重要课题。

对于高架桥区域空间的研究源于20世纪下半叶,现代主义城市理念推动了战后世界范围内的高架桥建设高潮,因其产生的城市弊病也引起了建筑师的关注[1]。近年来,国内学者开始从行人视角评价高架桥空间,例如,李潇然进行了相关研究并试图提升高架桥空间的视觉品质[2]。已有研究对特定的高架桥空间进行了评价和优化,但目前仍有待建立与高架桥区域步行空间相适应的评价量化体系。本文利用虚拟现实(Virtual Reality,简称“VR”)技术,结合城市空间研究新方法,试图建立城市高架桥区域步行空间的量化测度方法和评价体系,寻找效能较高的优化方向,更有针对性地改善步行体验。

1.2 新技术与城市空间步行体验量化测度

近年来,VR设备的轻量化发展使步行体验脱离真实的城市空间,得以在实验室内以多样本、多场景和多频次的方式进行。同时因为在虚拟场景下可以更方便地控制变量,VR实验逐渐成为空间品质量化研究的必要手段。苑思楠等将VR实验技术应用于中国传统村落认知研究中[3]。徐磊青等利用VR技术对街道和起居室窗景等空间的疗愈效应进行研究[4]。众多研究已经表明,在虚拟城市场景中,人们的心理、行为和生理反馈和在现实场景中具有同构性,保证了VR实验的研究信度[5]。

叙述性偏好法(Stated Preference Method,简称“SP法”)最早应用于经济、医学和景观等领域,近年来逐渐发展到各类城市空间品质影响要素的量化研究中。通过SP法可以权衡多个影响因素,并判断出各因素对被调查对象的影响程度[6]。叶宇、周锡辉等利用SP法对高层建筑低区公共空间的社会效用进行了定量测量及分析[7]。刘珺、王德等基于SP法,对影响休闲步行环境偏好的因素进行了效度排序[8]。

本文运用新技术、新方法建立人本视角的城市高架桥区域空间评价体系,对解决其空间消极影响有着积极意义,并对城市基础设施类边缘空间的设计和更新提出有效的引导策略。

2 研究设计

2.1 研究对象

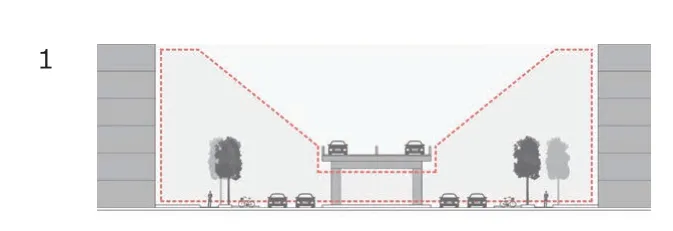

高架桥区域空间由桥下空间和桥体至城市界面之间的街道空间构成(图1)。由于高架桥的存在,区域内的步行体验被极大地改变,不仅带来机动车的干扰和道路两侧空间的割裂,而且还对城市空间比例和视觉尺度造成影响。根据环境心理学中空间行为论的观点,单一对象的行为认知与物质空间有着不同程度的关联,空间构成要素会对行人的心理产生不同程度的影响[9]。本研究排除了交通噪声等非视觉要素,将高架桥区域空间作为纯粹的物质形态对象,考察其与步行体验偏好的关系。

2.2 研究路径

研究选取沈阳市内3条典型的高架桥线路——东西快速干道、南北快速干道和浑南中路高架桥作为研究区域,通过实地测量、无人机扫描和街景地图获取基础形态数据。首先通过问卷调查提取空间步行偏好影响要素,并根据实地调研信息对要素进行水平赋值。其次利用SPSS软件进行正交组合获得实验组并建模,继而生成虚拟实验VR场景,取得量化的评价结果。最后基于离散选择模型,建立评测体系,并在此基础上对研究案例进行评测,提出针对性的优化策略。

2.3 要素提取

研究采取问卷调查、访谈和层次分析法相结合的方式,提出高架桥区域空间内步行体验影响要素。问卷通过网络发放,被调查者需根据高架桥区域空间案例照片,对步行体验影响要素打分。同时对不同年龄段人群进行实地访谈。通过调查,得出桥底高度、桥体宽度、桥下利用、支撑形式、结构形式、高架桥和城市界面间的距离(侧面宽度)、绿视率、慢行状况、机动车流量、道路隔离方式、建筑高度、底层业态等10余项影响步行体验的要素群。根据这些要素的空间属性,将其归纳为桥体要素、道路要素、界面要素三个主类。随后,邀请15位建筑学专家,采取层次分析法的群决策方式,将三个主类要素及其包含的次类要素作为两个层级进行评价。结果表明,桥底高度、桥体宽度、桥下利用、侧面宽度、绿视率、慢行状况、建筑高度、底层业态为8个权重较大的因素。经访谈,专家普遍认为桥下利用偏好受主观因素影响较大,且由街区业态决定,故对其单独建模,将其余7个要素设置为SP法影响要素。

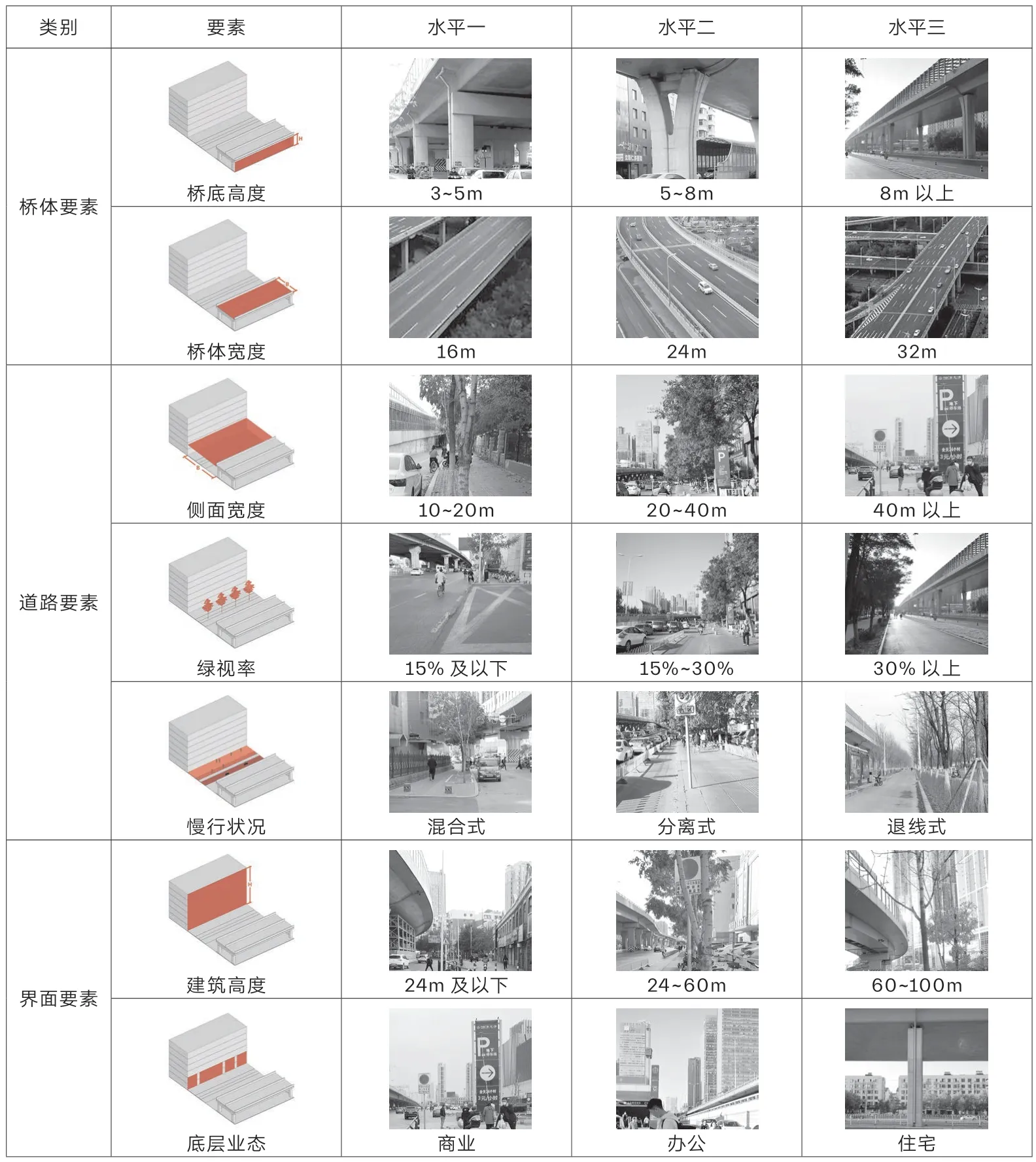

根据沈阳市高架桥区域空间的实测数据,将桥底高度分为3~5m、5~8m、8m以上三个水平,将桥体宽度分为16m、24m、32m三个水平,将建筑高度分为24m及以下、24~60m、60~100m三个水平。根据所研究街道的慢行通行规划和周边业态,将慢行状况分为骑行步行混合(混合式)、骑行步行分离(分离式)、骑行步行分离且因退线形成公共空间(退线式)三种类型,将底层业态分为商业、办公、住宅三种类型。参照折原夏志提出的划分标准[10],将绿视率分为15%及以下、15%~30%、30%以上三个量级。结合街道步行尺度相关研究,以及所研究街道的实测数据[11],将侧面宽度分为10~20m、20~40m、40m以上三个水平,形成高架桥区域空间要素SP评价表(表1)。

2.4 叙述性偏好实验

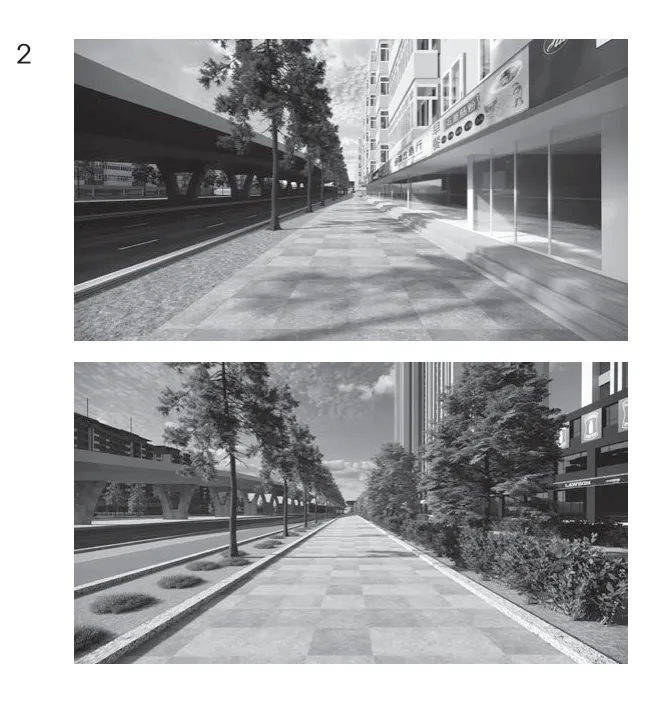

将选定区域的空间步行测度影响因素及水平数据导入SPSS软件进行正交设计,获得能涵盖多数实验范围的27组数据组,并形成27个实验场景。剔除无效场景后得到24个实验场景,图2为其中一个对比组。

实验从三方面设置SP问卷。首先是个人选择题,根据层次分析法的结果与研究的需要,将问卷分为两部分,包括年龄、性别、慢行习惯、城市设施需求等。其次是偏好性选择题,从正交设计生成的24个场景中随机抽取2个,被试者在体验场景后进行偏好选择,用于离散选择模型的计算。最后是桥下利用选择题,被试者对不同桥下利用场景的步行意愿度进行排序。

实验选取50名被试者,其中24名男生,26名女生,年龄在18~30周岁之间。每人的平均实验时间为40min,在进行虚拟实验前,有5min的操作指导与适应时间,之后按照顺序体验虚拟空间中的若干场景,回答问卷中的主观问题,实验记录人员对主观问题与偏好性选择的答案进行记录。

3 数据分析

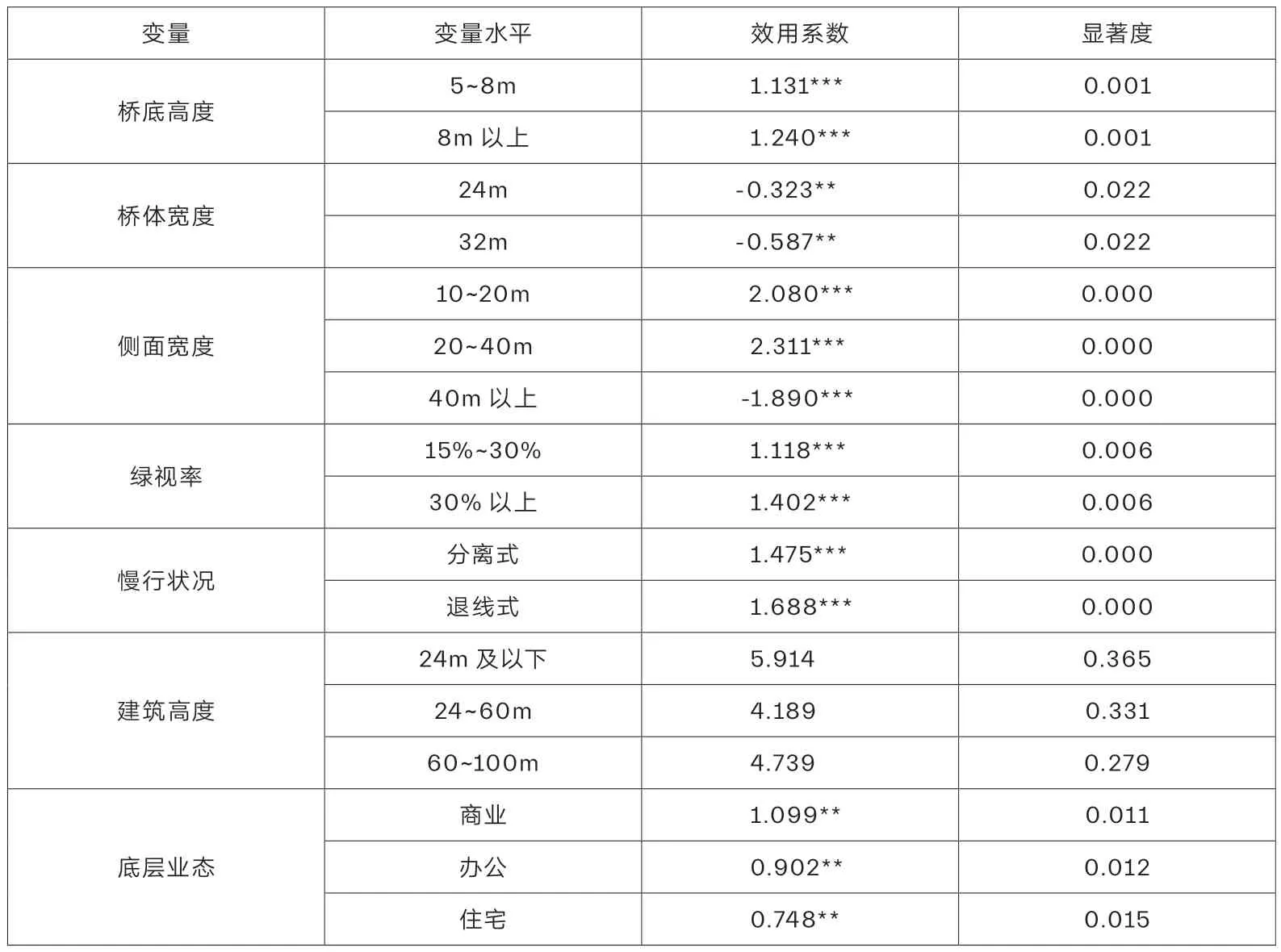

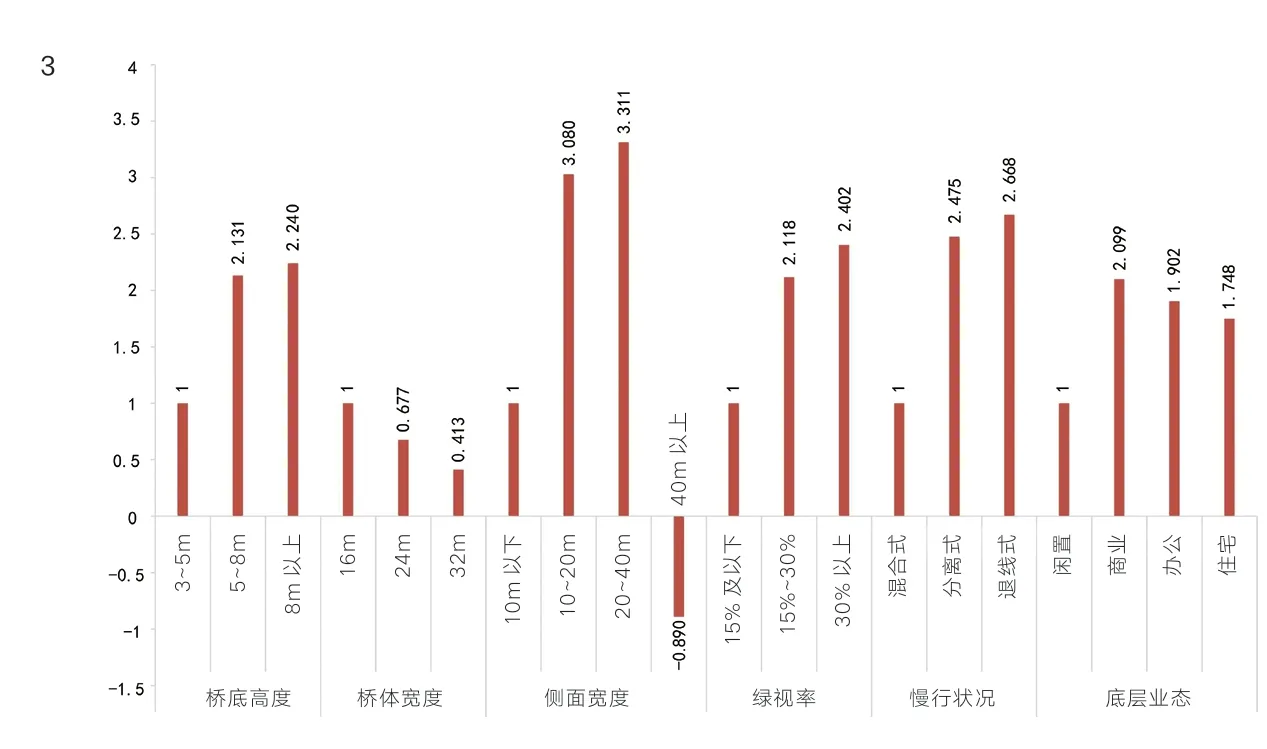

SP法通过被试者对高架桥区域空间步行测度的偏好选择,分析各类要素影响的相对重要程度,并通过离散选择模型获得拟合数据。高架桥区域空间步行测度效用拟合数据的模型拟合优度为0.274,平均预测准确率为73.5%。其中桥底高度、侧面宽度、绿视率、慢行状况的水平显著性小于0.01,桥体宽度、底层业态的水平显著性小于0.05,说明该离散选择结果具有可信度(表2)。各要素中桥底高度、侧面宽度、绿视率、慢行状况、底层业态对舒适度具有正效应,桥体宽度对舒适度具有负效应。

将有意义的6个影响因素进行横向对比,得出对高架桥区域空间步行测度的影响性,由高到低依次为侧面宽度、慢行状况、绿视率、桥底高度、底层业态、桥体宽度。将各影响要素进行纵向对比,其中,桥底高度大于8m时效用高于5~8m;桥体宽度为24m时效用高于32m;侧面宽度在20~40m时效用最高,且25m为测试场景中最令人舒适的宽度;绿视率的升高与场景偏好的选择几率呈正相关;退线式是较好的道路规划模式;底层业态设为商业和办公等公共类型界面时,被试者更有步行意愿(图3)。

桥下空间利用和底层既有业态有关,繁华的街区使人更有停留活动的意愿。在商业街区,72%被试者选择了桥下为咖啡厅等零售空间的场景,18%被试者选择了桥下为文化展示空间的场景;在居住街区,60%被试者选择了桥下为体育活动空间的场景,35%被试者选择了桥下为休憩空间的场景。从空间尺度的角度看,宽度过大的道路、较低的空间围合度更不利于桥下的步行活动。在低围合度空间中,52%被试者选择了桥下为体育运动空间的场景,23%被试者选择了桥下为停车场的场景;在高围合度空间中,40%被试者选择了桥下为商业零售的场景,35%被试者选择了桥下为休憩设施的场景。

1 高架桥区域空间图解

2 实验对比组虚拟场景示意

表1 要素水平设置

表2 离散选择模型拟合数据

3 高架桥沿线空间步行偏好效用柱状图

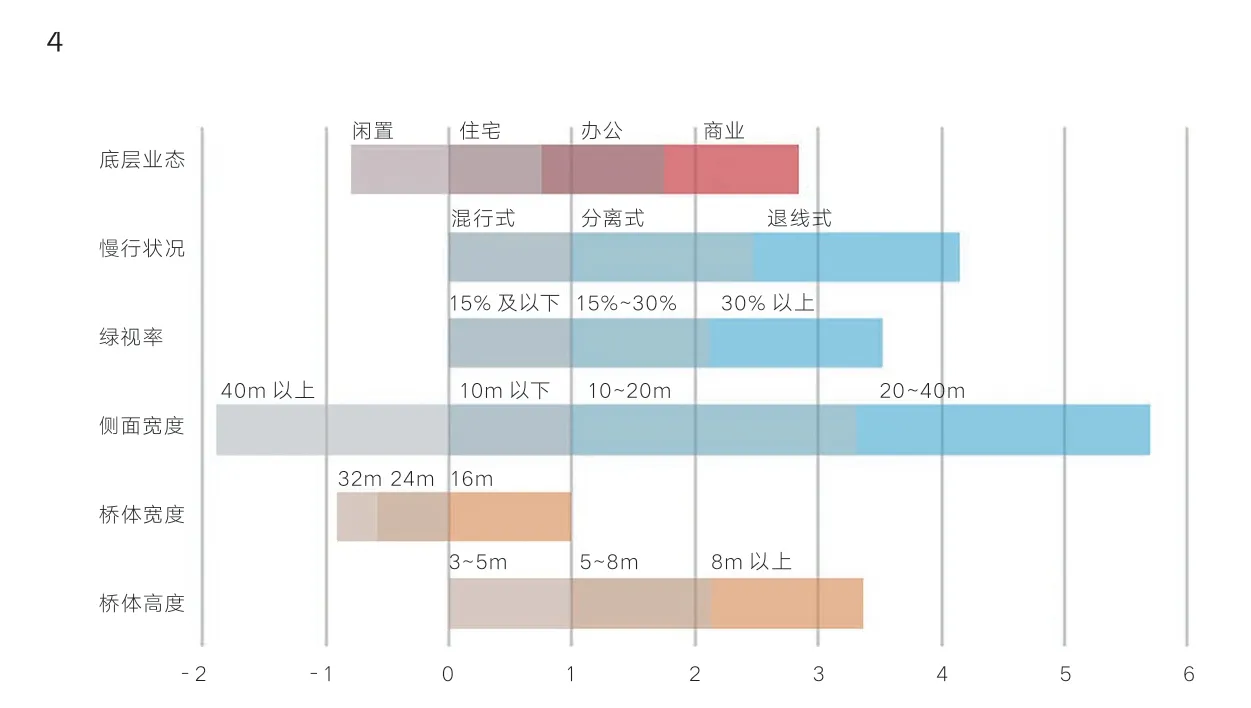

4 高架桥区域空间步行偏好评价量表

4 评测体系与空间品质提升策略

4.1 评测体系

根据SP法拟合结果中要素水平的效用系数,以堆叠柱状图的形式绘制了高架桥区域空间步行偏好评价量表,每个柱代表一种步行偏好影响要素,效用系数为柱的数值,再根据其包含的要素水平效用大小依次叠加(图4)。据此量表,可以对现有高架桥区域空间要素进行量化评价,各柱数值的总和即为评价分数,反映步行体验的优劣。同时该量表能将各要素得分可视化,可用于量化判断该区域进行优化更新的必要性,便于提出具有针对性的优化策略,并且可在虚拟场景中对优化结果进行二次评估。

4.2 典型案例评价

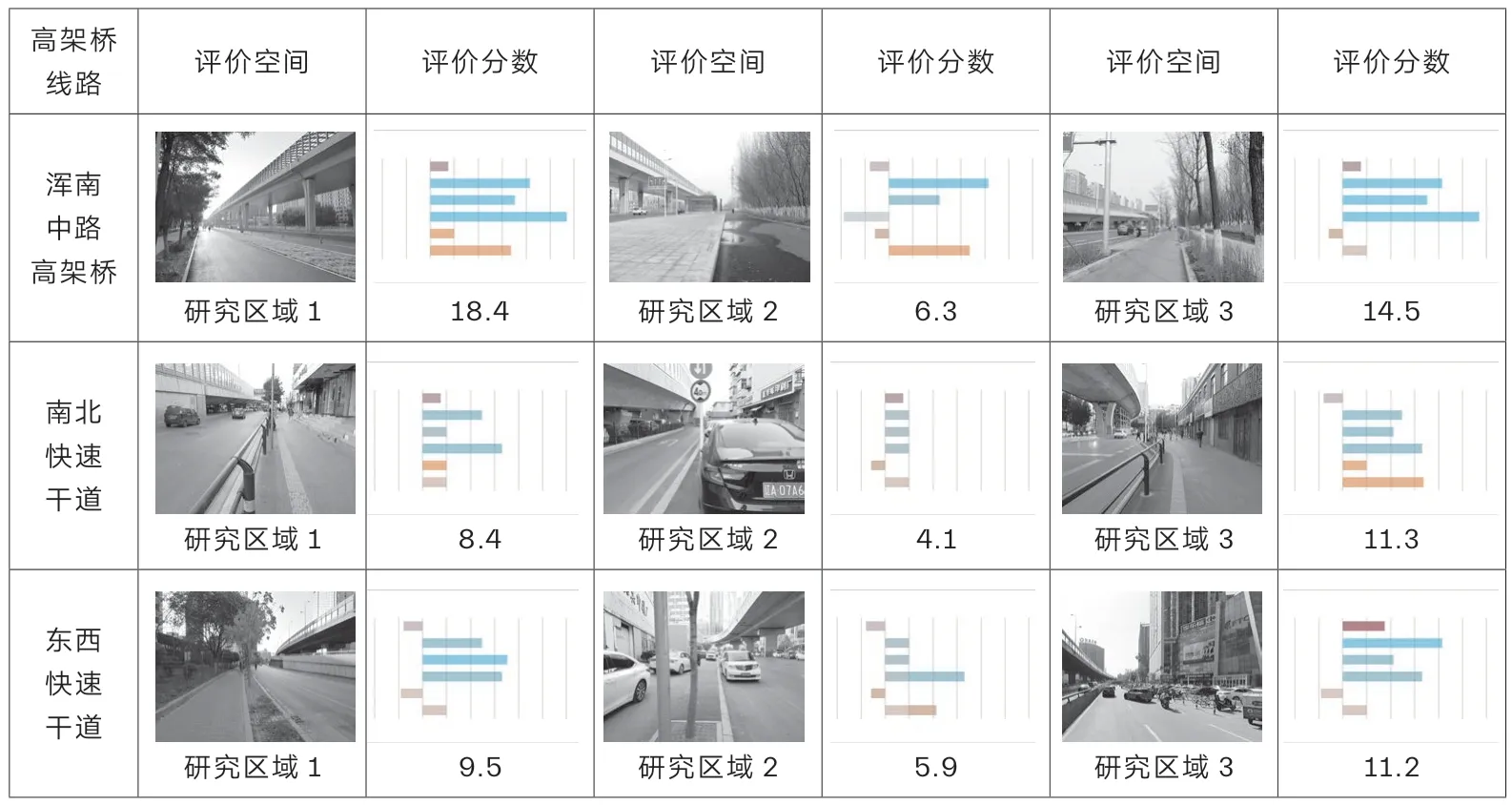

利用步行偏好评价量表,对本文选取的3座典型高架桥区域空间进行评价,从每座高架桥中筛选3个区域,共计9个评价对象。表3体现了各区域中步行体验的评价结果。

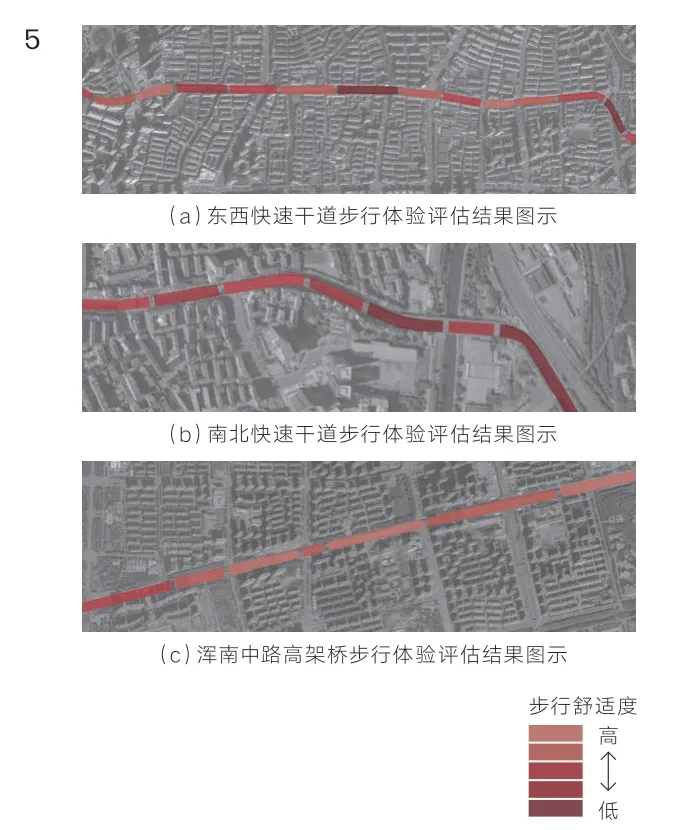

由评测表可知,浑南中路高架桥区域空间的步行偏好测度优于南北快速干道与东西快速干道,其主要优势来源于宽阔的道路和良好的道路划分,较高的桥体高度也降低了高架桥对人的压抑感。在活力比较高的高架桥区域空间中,界面要素发挥了重要作用,良好的公共活动空间或大量商业店铺都会吸引人群步行与停留,东西快速干道在万达广场段与金融中心段的评价分数明显较高。此外,绿视率也是影响步行舒适度的重要因素,浑南中路高架桥两侧覆盖大量绿植,东西快速干道的天后宫路中国医科大学段道路两侧也种植了大量树木,提高了区域的步行舒适度。在3个评价案例中,南北快速干道高架桥区域空间的平均得分最低,过于狭窄的步行空间与低效用的要素水平,导致了其空间步行偏好的低测度值,也从反面证明了创造满足步行条件的通行空间,是提高高架桥区域空间步行舒适度与街道活力的首要条件。

研究继续对3座典型高架桥的区域空间进行全面评测,得出其沿线空间步行体验的可视化图示(图5)。图中不同颜色的条形色块表示高架桥区域空间的步行测度值,浅色代表较好的步行体验。可以看出,南北快速干道高架桥区域空间的整体步行体验较差,高架桥植入城市空间后造成了较为消极的影响,而浑南中路高架桥区域空间较为宽敞高大,因此步行体验相对较好。整体来说,多数路段的区域空间并未与高架桥有效整合,需要采取相应的优化更新策略。

5 步行体验评估结果图示

表3 典型高架桥区域空间步行体验评价

5 结论

当代中国城市中,高架桥的消极影响已成为普遍存在的事实,仅凭建筑师的主观判断难以应对大量的高架桥区域空间,城市维度的数据也超越了个体建筑师的评价能力。因此通过量化的方式积累对于此类空间的主观体验评价,建立评价量表,从而科学地选择介入与更新的区段,并进一步确定局部区段的优先更新要素及其量化水平,这对于资金有限条件下的精细化设计决策具有重要的意义。

研究根据行人的步行偏好,结合不同高架桥区域特征,借助VR技术,以人的主观感受为评价标准,对城市高架桥沿线这一特殊的街道空间进行了量化研究,得出以下结论。

(1)通过量化统计,确定影响高架桥区域步行体验的空间要素,按影响程度从高到低排序,分别为侧面宽度、慢行状况、绿视率、桥底高度、底层业态、桥体宽度。在高架桥区域的城市设计中,应优先保证高架桥和城市界面之间的有效宽度,20~40m的宽度区间带来的城市空间体验为最佳。

(2)建筑作为高架桥区域空间的外部界面,其不同高度所导致的围合属性的差异并没有如预想般带来空间体验的差异(统计数据不存在相关性)。结合实验后的访谈,研究认为在高架桥区域空间中,城市低区的空间要素较多,24m以上的建筑界面难以吸引注意力,因此没有对偏好选择产生影响。该结论反证了高架桥区域低区空间的塑造对于步行体验具有决定性的意义。

(3)相比于桥体宽度,桥底高度对步行体验更具影响力,这和初步问卷调查的结果不符。研究认为导致影响力差异的原因同样是对于低区空间的视觉优先性,如果桥底超过一定高度,从视觉上将显著弱化其存在。相比于桥体宽度所导致的阴影面积,开阔的低区空间对创造宜人的视觉体验更为重要。

(4)除侧面宽度以外,慢行交通的形式及绿视率在影响效用中占有较高比重。这就要求在城市设计和更新中,更注重对于慢行交通空间的组织,尽可能拓宽慢行交通的宽度,精细划分慢行交通的类型,同时,提高绿视率有助于屏蔽高架桥带来的不利视觉体验。

(5)由于变量较多、主观性较强桥底利用形式未被列入评价量表,但通过问卷统计,发现其与底层建筑业态和侧面宽度相关。在底层业态为商业的街区,人们偏好的桥下利用方式是文化展示与零售商业,以提高街区回游性;在居住类街区,人们偏好的桥下利用方式是体育活动与休憩设施,作为生活空间的拓展;在高架桥和城市界面之间较宽的区域,人们偏好的桥下利用方式是体育活动,而在较窄的区域则更倾向于零售商业和休憩设施。

上述结论同样适用于对新建高架桥产生的城市影响进行环境评估。目前此类评估的目标主要集中在污染物和噪音,而实际上视觉维度的城市空间体验同样不可忽略。本文提出的评价量表可以作为高架桥介入建成环境的评价依据,以供未来建设更适配的城市空间。

图片来源

1,3-5作者自绘

2作者自摄

表格来源

1-3作者自绘