19682017年湖南省冰雹时空分布特征

2022-02-16尚程鹏蔡荣辉

李 琼,尚程鹏,唐 林,丁 莉,汪 玲, 蔡荣辉

(1.湖南省人工影响天气领导小组办公室,长沙 410118;2.气象防灾减灾湖南省重点实验室,长沙 410006;3.中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室,兰州 730000;4.湖南省气象台,长沙 410118)

引 言

冰雹是我国主要的灾害性天气之一。冰雹的形成至降落必须有强大的冷暖空气对流和充分的水汽供应,因此出现时常伴随狂风暴雨等强对流天气,时间虽短但破坏力却很大,常毁坏庄稼、破坏房屋,对农业、航空、国民经济、人民生命财产的安全有很大的威胁。我国平均每年遭受雹灾面积达200万hm2[1]。湖南是农业大省,春季多冰雹,冷而急的冰球和暴风骤雨会对水稻、烟叶秧苗和春收作物造成严重的威胁及损害[2],因此开展冰雹的研究十分重要。

目前, 科学家们在冰雹预报[3-5]、冰雹天气过程与机理研究[6-8]、人工防雹[9-10]等方面已开展了许多研究。国内外学者对大范围冰雹的分布特征及变化规律也开展了很多相关工作。符琳[11]、孔锋[12]等分区域研究了中国长时间序列冰雹时空分布特征,并探讨了冰雹变化趋势的成因。王静爱等[13]建立了1990-1996年间的冰雹灾害数据库,并划分了雹灾组合类型,在此基础上分析了时空分布特征。Zhang等[14]从区域、季节、发生时间3个方面研究了我国冰雹发生区域特征和集中时间段。Etkin等[15]研究发现加拿大绝大部分地区雹日没有明显的变化趋势。Changnon等[16]指出,在美国高原地区、落基山中部及美国东南部,雹日数显著增加,其他地区雹日数呈下降趋势。这些研究均表明冰雹具有很强的地域性特征。不少学者针对某一区域的冰雹开展了气候特征方面的研究。如闵晶晶等[17]分析了京津冀地区及4个关键区冰雹发生的多时间尺度变化特征和变化趋势。徐桂玉等[18]利用我国南方61个气象观测站1956-1995年冰雹日数资料,分析了我国南方冰雹主要空间分布类型及季节、年际、年代际变化规律。针对不同地区不同省份开展冰雹分布及变化趋势的研究也较多[19-24]。

雹灾天气的发生具有明显的地域性、季节性特点。湖南地形地貌较为复杂,山地、丘陵、平原、湖泊各种地形错综交汇,东、南、西3个方向被山地环绕,中部以丘陵为主,北部平原、湖泊展布,形成南高北低,东、西高而中部低的朝东北开口的不对称马蹄形盆地结构。复杂多样的地形特征,造就了湖南省雹灾发生的气候特点与其他地区的差异。曾志云等[25]基于1967-2006年冰雹日数资料,分析了湖南冰雹日数年代、年、季、月、旬、日际变化及地域分布特征和湖南前后20年冰雹的变化趋势。近年来随着经济社会的发展,湖南农经作业发展较快,全省各级政府均加大了人工防冰雹的力度,并得到了农民群众的一致信赖与好评。在自然气候变化和人工影响天气的共同作用下,湖南雹灾发生规律的宏观特征是否发生了变化?本文将在前人研究的基础上,使用较新较全的冰雹日数时间序列资料,分季节研究湖南1968-2017年冰雹变化趋势、变化周期、空间分布及主要模态,给出湖南省近50年的冰雹时空分布特征。该研究一方面可以为开展防雹减灾工作提供气候背景,同时也为进一步研究冰雹的成因及作好冰雹的预报预警工作奠定基础,对农民增收、脱贫脱困、保障农业平稳发展、保护人民生命财产安全具有重要的意义。

1 资料和方法

本研究选用1968-2017年湖南省97个地面气象观测站的地面气象记录月报表资料,由于部分站点的冰雹资料记录不全面,为了使研究数据具有稳定性、连续性、可比性,通过质量筛选,剔除时间序列过短或者缺测较多的站点,最终筛选出92个站点资料展开研究。采用回归分析、小波分析、主成分分析等方法,分季节研究湖南冰雹年际变化、月际变化、周期变化、空间分布及变化趋势和主要模态分布,给出湖南近50年的冰雹时空分布特点。本研究中,定义某站点的一天内有一次或多次降雹现象为一个单站冰雹日。依据《地面气象观测规范》,气象日界为20时,若某一次冰雹跨越20时,按2个冰雹日计算。

本文研究冰雹年际变化及空间变化趋势时采用一元线性回归分析[26],建立冰雹时间序列的一元线性回归模型,通过回归系数的正负值来判断上升下降趋势,通过显著性检验的即为趋势变化显著;利用Morlet小波方法[27],对湖南省近50年冰雹日数的周期性特点进行分析,利用小波系数的实部和方差可展示出冰雹天气年际变化的周期性振荡特征;研究湖南冰雹分布主要模态时采用主成分分析方法[28],把随时间变化的空间变量场分解为只依赖时间变化的时间函数部分和不随时间变化的空间函数部分,以便提取主要分布模态及变化趋势。

2 结果与分析

2.1 冰雹日数时间分布特征

2.1.1 冰雹日数年际变化

从全省各年冰雹日数的年际变化(图1a)可以看出,冰雹天气年际变化差异较大,近20年来有记录的冰雹天气发生频率越来越低,年雹日不超过10天的年份有6年,近10年中占了4年。1988年出现的冰雹天气最多,全省共计202天;其次是1970年和1992年,年总雹日分别达160和156天。通过一元线性回归模型处理,得出回归系数为-1.12,复相关系数为0.141,超过了0.01的显著性检验,说明近50年全省冰雹天气发生频次的年际变化下降趋势非常明显。

由湖南各季节冰雹日数的年际变化(图1b—e)可知,湖南四季冰雹日数近50年的总变化趋势与各季年际变化趋势基本一致,均为减少趋势,春、夏、秋、冬的减少速率分别为5.54、0.17、0.04、6.18天/10a,其中冬季减少最显著(通过了0.01的显著性检验),春季减少趋势也通过了0.10的显著性检验。冬季出现冰雹最多的年份为1988年,总雹日达107天,其次2005年为92天,1969年为82天;春季冰雹天气出现最多的一年是1992年,为138天,其次是1970年的108天。近20年冬季、春季少雹年出现频次明显增加;夏季和秋季雹日也呈现减少趋势,但并不显著,无雹年和冰雹年交替出现,夏秋季冰雹日数均为个位数。

图1 1968-2017年湖南省年(a)、春(b)、夏(c)、秋(d)、冬(e)冰雹总日数年际变化

2.1.2 冰雹日数月际变化

湖南省冰雹的出现不仅存在明显的年际变化,季节性差异也突出,各地初次降雹时间也不同。经统计,全省各站点初次降雹的时间跨度不长,都集中在1-3月。初次降雹发生在1月的站点最多,有53个站,其次是2月的,有38个站。湘西、湘西北等高山地区和湘中部分地区初次降雹发生在1月,湘东、湘南绝大部分地区初次降雹时间为2月,全省仅永州江华近50年均在3月发生初次降雹。从全省各站点初次降雹在时空上的差异可以看出,湖南冰雹最早发生在湘西、湘西北地区,向东、向南初雹时间逐渐后延。

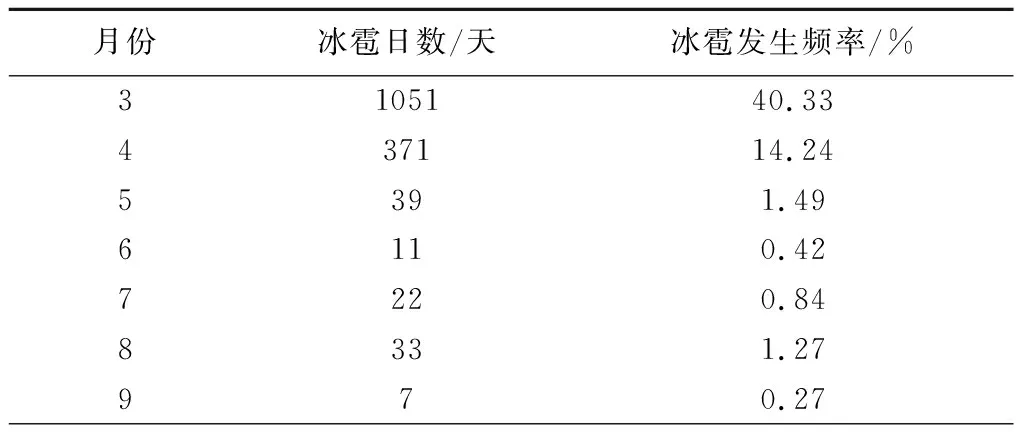

由1968-2017年湖南各月冰雹日数与冰雹发生频率列表(表1)可知,湖南降雹季节性明显,春季和冬季的冰雹日数均远远大于四季平均值。春季是出现雹灾天气最多的季节,发生频率占总冰雹日数的56.06%;冬季的次之,发生频率为40.71%;夏季和秋季冰雹天气发生频率分别仅为2.53%和0.69%。湖南3月雹灾天气发生最多,占年总冰雹日数的40.33%;2月的次之,占年总冰雹日数的32.04%;从5月份起,雹日骤然减少,5-12月累计冰雹日数仅占年总冰雹日数的5.98%,小于1-4月任一月份冰雹日数值。

表1 1968-2017年湖南省各月冰雹日数与冰雹发生频率

2.1.3 冰雹周期变化

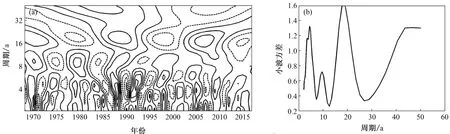

为进一步研究湖南冰雹天气的周期性特点,对1968-2017年湖南省年冰雹日数进行Morlet小波周期分析(图2)。由图2可看出,1970年前后、1989年前后和2007年前后,等值线为正(实线),表示冰雹高发年份;70年代末80年代初、90年代中后期和2010年以后,等值线为负(虚线),表示冰雹少发年份。在不同的时间尺度上,正负相位交替性变化显著,周期性振荡比较强烈。在年际尺度上,主要存在4~5 a的变化周期,20世纪90年代前还存在明显的9~10 a的周期;在年代际尺度上,存在着19 a左右的主振荡周期。2017年湖南省处于19 a长周期的少冰雹期,且处于少冰雹期的中后期,因此预估2017年接下来的近期年份内湖南省仍将维持冰雹少发态势。

图2 1968-2017年湖南省年冰雹日数的Morlet小波周期分析

对全省各个季节的冰雹日数也进行了Morlet小波周期分析(图略)。分析结果表明,春季主要存在4~5 a和10 a左右的振荡周期;夏季主要存在6~7 a的变化周期,20世纪90年代中期前还存在3 a左右的周期;秋季以11 a左右和16~17 a的周期振荡为主;冬季存在明显的16~18 a的主振荡周期。

2.2 冰雹日数空间分布特征

2.2.1 年、季冰雹日数空间分布

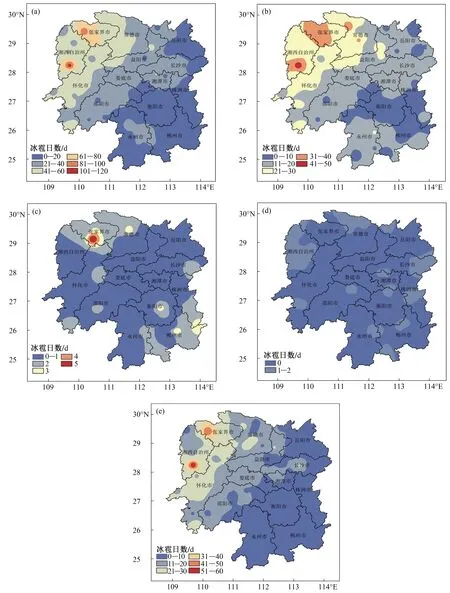

湖南特殊的地形地貌特征及天气气候特征,造就了冰雹天气的空间分布特点。从湖南多年冰雹日数空间分布(图3a)可以看出,湖南冰雹空间分布差异显著,湘西北山区雹日最多,落区主要分布在雪峰山脉西侧和武陵山脉附近,呈现明显的自湘西北向湘东南逐步递减的分布特征。全年降雹较多的地区主要位于湘西自治州、张家界、怀化、常德西部及益阳局部地区,近50年的雹日累计在40天以上。最多冰雹的县站是湘西的吉首市,达108天;其次是张家界的桑植县,达88天。少雹区主要分布在岳阳、长沙东部、株洲、衡阳、邵阳东部、娄底南部、郴州及永州部分县市,50年累计雹日在20天以下。出现最少雹日的县站是永州的江华县和娄底的双峰县,50年雹日仅为6天。

湖南春季冰雹空间分布形态(图3b)与年累积雹日分布形态基本一致,自西北向东南逐步递减。春季为全年雹灾天气发生频次最高的季节。湘西自治州的吉首市春季雹日最多,达48天;春季冰雹发生相对较少的地区主要有岳阳东部、株洲中部、衡阳、邵阳东部、永州北部、郴州东北部及郴州市区,50年总雹日都在10天以下,其中最少冰雹的县站是永州的东安县,仅4天。夏季全省50年冰雹总日数(图3c)都在5天以下,说明湖南夏季冰雹很少,主要发生在湘西北和湘东南部分地区。秋季(图3d)是湖南雹日最少的季节,近50年全省仅17个县市发生过冰雹。冬季(图3e)湖南又进入一个多雹的时段,雹日仅次于春季的,分布形态也与年累积雹日一致,自西北向东南递减。湘西自治州的吉首市冬季冰雹日数最多,达59天,记录的雹日比春季的多;冬季雹日较少的地区为岳阳、益阳中部、长沙东部、株洲、湘潭、娄底南部、衡阳、邵阳东部、永州、郴州等地,50年累计平均雹日为5天,永州的江华县冬季近50年未出现冰雹。

图3 1968-2017年湖南省年(a)、春(b)、夏(c)、秋(d)、冬(e)冰雹日数空间分布图

2.2.2 冰雹气候趋势的空间变化

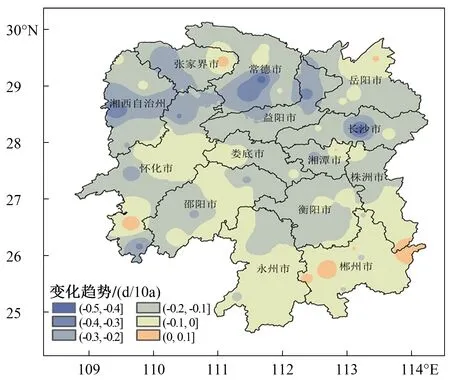

为掌握湖南冰雹气候趋势的空间分布特征,对全省92个站点冰雹日数作了线性趋势分析。分析结果表明,近50年湖南冰雹日数呈上升趋势的站点有8个,呈减少趋势的站点有83个,维持趋势不变的站点有1个。所有呈上升趋势的站点其回归系数均未通过显著性检验;呈减少趋势的站点中,通过0.05和0.10显著性水平检验的站点分别有12个和9个。可见,湖南近50年来大部分站点冰雹天气以减少趋势为主。

由湖南省各年冰雹日数线性趋势的空间分布(图4)可见,呈减少趋势的站点主要分布在湘北和湘中地区,低值中心主要位于28°—29°N一带,平均下降趋势为0.45 天/10a;湘南地区出现冰雹天气的气候变化趋势不显著。

图4 湖南省各年冰雹日数线性趋势的空间分布

2.2.3 冰雹日数主要模态

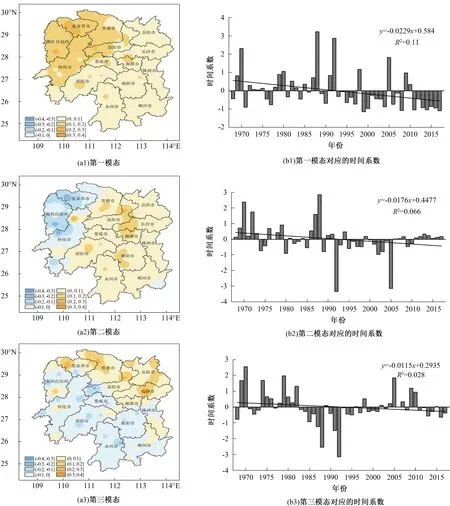

为进一步了解湖南省冰雹空间分布主要模态及其变化趋势,对湖南92个地面观测站的逐年冰雹日数资料进行主成分分析,得到第一特征量方差贡献率约33%,前6个特征量的累积方差贡献率超过60%,前14个特征量累积方差贡献率为81.62%。本文仅选择占比较大的前3个模态(48.12%)进行时空特征分析(图5)。

第一模态(图5a1)方差贡献率为33%,全省空间向量场呈整体正值一致性,可见冰雹虽然是中尺度天气系统产物,但大尺度天气环流系统是引发湖南全省性冰雹天气的主要原因之一。高空冷槽自西向东、自北向南影响湖南,配合西南暖湿气流产生冰雹天气,此型为“全省一致型”;且高值区主要分布在湘西北的山地地区,与前面分析的统计结果一致,说明大尺度环流系统引发的冰雹天气受地形影响显著。从对应的时间系数(图5b1)来看,湖南冰雹天气近50年来呈显著减少特点,自20世纪90年代初期以来减少最为明显,1988年和1992年湖南出现的冰雹日数较常年均值偏多。

第二模态(图5a2)方差贡献率为8.33%,在湘西北山地和湘南部分高海拔地区呈一致负值,负值中心位于湘西北高海拔地区,正值中心位于洞庭湖流域一带,这种分布特点与湖南东、南、西3个方向被山地环绕,中部以丘陵为主,北部平原、湖泊展布,形成朝东北开口的不对称马蹄形盆地结构地形特点有关。冷空气易从东北部侵入湖南省,与西南暖湿气流配合,引发冰雹天气,此型被称为“地势主导型”。结合时间系数PC2来看,20世纪90年代前,时间系数(图5b2)以正值为主,表明湖南省东部、中部冰雹日数较常年均值偏多,而西部的较常年均值偏少;90年代至今,时间系数以负值为主,表明湖南省东部、中部冰雹日数较常年均值偏少,西部的较常年均值偏多。

图5 逐年冰雹日数EOF分析的前3个模态(a1—a3)和相应的时间系数(b1—b3)

第三模态(图5a3)方差贡献率为6.79%,以湖南西北—东南沿线作分界,以东主要呈现正值一致性(株洲中北部除外),以西呈负值一致性(西部、中部局部除外),这种分布与季风、局地环流变化造成的动力不稳定引发冰雹天气有关。此型为“南北呼应型”。时间系数(图5b3)呈正—负—正变化。20世纪80年代初以前基本为正值,80年代中期到21世纪初以负值为主,21世纪初到2010年又转为正值,2010年至今基本为负,初步呈现两个周期的变化,且近20年波动幅度明显小于前30年的,说明在此模态控制下,冰雹出现频率呈现较明显的年代际振荡规律,但近20年来湖南省出现冰雹次数较前30年的明显减少。

3 结论与讨论

本文通过对近50年的湖南省冰雹天气发生分布情况进行统计分析,得出以下结论:

(1)近50年湖南冰雹存在明显的年际和月际变化特征。湖南近50年冰雹天气年际变化下降趋势显著,近20年来有记录的冰雹天气发生频率明显降低;春季和冬季冰雹日数总变化趋势与年变化趋势类似;夏季和秋季雹日减少趋势不显著。初次降雹的时间都集中在1—3月,1月是初次降雹站点最多的月份。湖南冰雹最早发生在湘西、湘西北地区,向东、向南初雹日逐渐后延。湖南降雹月季变化显著,一年中以3月份冰雹最多,2月的次之,从5月份起雹日骤然减少;春季是出现雹灾天气最多的季节,占雹灾总数的56.06%,冬季的次之,夏季和秋季冰雹发生频率分别占全年雹日总数的2.53%和0.69%。

(2)湖南年冰雹日数在年际尺度上,主要存在4~5 a的变化周期,20世纪90年代前还存在明显的9~10 a的周期;在年代际尺度上,存在着19 a左右的主振荡周期。各季节冰雹日数振荡周期不一:春季主要存在4~5 a和10 a左右的振荡周期;夏季主要存在6~7 a的变化周期,20世纪90年代中期前还存在3 a左右的周期;秋季以11 a左右和16~17 a的周期振荡为主;冬季存在明显的16~18 a的主振荡周期。

(3)湖南冰雹天气在空间分布上具有明显的差异,呈自湘西北向湘东南递减的规律,年冰雹日数的空间分布特征与春季、冬季冰雹分布特征相似。近50年来湘北和湘中地区冰雹天气年际变化以下降趋势为主,低值中心主要位于28°—29°N一带,平均下降趋势为0.45天/10a;湘南地区其气候趋势变化不明显。

(4)湖南冰雹空间分布前3个主要模态在空间向量场上分别呈现为全省一致型、地势主导型和南北呼应型;前两个模态对应的时间系数均表现为显著下降趋势,第三模态对应时间系数呈正—负—正变化。