基于学习过程的多元化评价模式探索

——以“食品微生物学”课程为例

2022-02-16王芳芳康大成刘云国

王芳芳,康大成,刘云国

(临沂大学 生命科学学院,山东 临沂 276000)

在食品贮藏、运输、加工、制造过程中都存在许多微生物学问题,“食品微生物学”课程的任务主要有2个方面:一是充分利用有益微生物,二是尽量控制有害微生物。学习“食品微生物学”要求学生理解、掌握与食品有关的微生物类群的形态、结构及功能,微生物的营养、控制与生长、代谢等,掌握微生物学的基本实验技能和食品行业相关的微生物检验技术等,目的在于培养学生分析解决问题的能力、逻辑思维习惯和综合科研能力,激发学习兴趣,从而为他们毕业后继续深造或工作奠定坚实的基础。

然而,考试依然是检测学生学习效果的重要手段和主要方式[1-2],这种评价方式的目的在于教育公平。但是,仅仅依靠考试分数来评价学习的效果,会造成评价的偏颇。因此,为了更好地适应“食品微生物学”课程的发展需要,紧密围绕学校人才培养目标定位,坚持以人为本,同时以提高人才培养质量为核心,着力培养创新型和创业型人才[3-4],对该课程的学习效果实行多元化评价。

1 评价目标

整体评价目标力求多元化,在评价学习结果的同时,对学习过程进行评价;在评价学生掌握基础知识的同时,对学生运用知识解决问题的能力进行评价。利用网络课程中心和微信平台建立多维考核体系,通过课堂学习、单元小测、课后作业、期中考试、期末考试、实验操作、论文等过程性考核评价体系考核学生理论知识学习和实验操作能力。同时,利用多样性课堂教学模式和多维化考核方式评价学生的创新创业能力。例如,课程前沿文献的分组讨论、课程论文撰写;实验课程的协同合作、交流;创新设计性实验项目、技能大赛、创新创业项目等,综合了解学生的知识运用能力、创新实践能力等,改变过去应用单一考核理论评价掌握程度的传统方式,从而提高人才培养的质量。

2 改革思路

2.1 指导思想

为了更好地适应“食品微生物学”课程的发展需要,紧密围绕学校人才培养目标定位,坚持以人为本,同时以提高人才培养质量为核心,着力培养创新型和创业型人才。

2.2 实行多元化学生评价体系

通过改革评价方法,设计多角度、多层次的教学评价模式,使学生由传统的学习方式—死记硬背突击应付考试变得会思考和灵活应用知识,换句话说,从只求“学会”转变成了“会学”,最终使学生的学习动力不再是单纯的考试分数,而是对知识的探索和获取过程,一方面可以提高知识获取度,培养思考问题、解决问题的能力;另一方面可以提高创新思维,激发创新创业激情[5]。

2.3 推进信息技术利用

在整个评价过程中,通过微信推送方式进行单元小测和微课的构建,加深相关知识点的讲解和学习,提升学习效果,可以通过微信将下节课的预习内容推送给学生,从而提高学生的自主学习能力[6]。同时,在雨课堂上发布小节作业,进行网上讨论等内容,建立综合和成熟的学习评价体系。

2.4 注重过程考核

考核的重点从结果转移到过程,包括课堂内考核、课堂外考核、理论考核、实践考核。首先,为了增强学生对知识掌握的熟练程度,提高课堂笔记的比例到10%;其次,通过信息化技术,随时记录学生的学习行为,如课后作业、单元小测,微测验、网络答疑活跃度等。最后,对于实验部分,以虚拟仿真实验为依托、结合课程的相关课上课下实践活动,建立实验部分的考核体系。

2.5 加强实践课程考核

传统实验考核包括课堂考勤、课前回顾、实际操作能力、实验报告等,在此基础上,期末采取2 h理论考试联合2 h实验操作的方式进行考核。另外,积极创造机会让学生到校内外实习实训基地,进行实践操作,以校外人员作为评价主体考核学生的实践能力。此外,鼓励学生参加各种技能大赛和创新创业项目,考取食品检验相关资格证书等,作为课程实践部分的提升项目,改变理论强、实践弱的现状。

3 评价项目

课程评价项目包括课上、课下考核,考核贯穿整个教学过程。将考勤、作业、课堂提问、讨论、课堂笔记、平时测验、期中考试、实验操作、实验报告、论文撰写、答辩等内容全部作为考核的一部分。

课程评价项目概述见图1。

图1 课程评价项目概述

3.1 理论课程学习评价

理论课程部分着重评价学生运用所学知识解决实际问题的能力,对所学知识进行及时反思,提升学习效果[7]。理论内容学习主要由课堂笔记、课堂考勤、作业、单元小测、小论文、期中考试成绩、答辩成绩和项目设计等部分构成。注重小论文、答辩和项目设计的实施;对于小论文,由学生自由组合成为一组,通过搜索文献等形式撰写相关小论文,根据论文质量给予小组成绩。定期根据理论内容和科学前沿发展提出有趣的问题,让学生以答辩的方式进行讨论,并根据讨论情况给予成绩。另外,在课程进行过程中要求学生根据学习的知识,对食品行业中微生物的应用和控制等提出一个项目设计,并分析其可行性。

3.2 实验课程学习评价

实验课程评价主要由课堂考勤、课前小测、实验操作、实验报告和创新创业项目组成。为了唤起学生对该课程及实验的兴趣、热情和责任感,实验准备阶段由学生主动利用业余时间轮流进行实验准备和仪器的调试。实验过程中,深入到每个实验小组考核操作能力,根据实验情况(包括操作熟练程度、桌面整洁程度等)给予成绩评定,目的是为了避免“一人做,多人看”的现象。提高学生的动手能力,进而为后期的创新创业项目做准备。

鼓励并推进学生参加各种创新创业项目,例如生物化学实验技能竞赛;鼓励学生积极参加各位教师的纵向和横向项目、大学生创新创业项目等。

4 成绩构成

采取百分制计算总成绩。其中加大了实践能力考核,目的是提高学生的实操能力。

课程总成绩构成比例见图2。

图2 课程总成绩构成比例

最终成绩=实验成绩×20%+平时成绩×30%+期末成绩×50%。

4.1 平时成绩

平时成绩占学期总成绩的30%。

课程平时成绩构成及各部分比例见图3。

图3 课程平时成绩构成及各部分比例

(1)课堂笔记。占20%,由课程教师和各学习小组成员共同评价打分。

(2)课堂考勤。占10%,迟到、请假、旷课分别扣5分,5分,10分;若旷课次数>5,随即取消最终考试资格。

(3)课堂表现、作业。占10%,主要评价内容包括学生课堂参与度、学习态度和课后作业的完成情况,利用网络实施作业的布置和批改等内容。

(4)单元小测。占10%,测试内容主要是本单元重点内容。

(5)期中成绩。占10%,由书面测试、学生互评和教师评分组成。

(6)答辩。占10%,通过分组形式进行答辩,由主讲教师、课程团队教师、学习小组成员和课堂学生共同打分评价,平均分作为小组所有成员的得分。

(7)项目设计。占20%,以小组为单位,对该课程相关章节内容通过查阅资料等方式,进行课题设计,结果由主讲教师和课程团队教师共同打分,以平均分作为最后小组得分。

4.2 实验成绩

实验成绩占总成绩的20%。

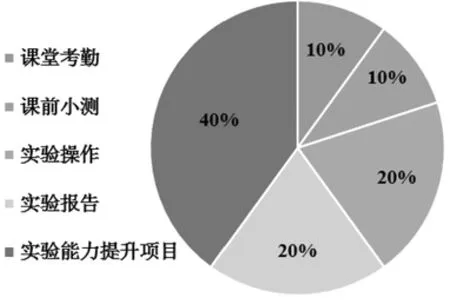

实验成绩构成及各部分比例见图4。

图4 实验成绩构成及各部分比例

(1)实验课堂考勤。占10%,迟到1次扣5分,请假扣5分,旷课扣10分;旷课2次以上实验成绩定为0,评定为该课程综合考核不合格。

(2)课前小测。占10%,实验课前针对实验进行相关理论内容的测试,一方面可以巩固理论知识的记忆;另一方面可以体现学生自主学习能力。

(3)实验操作。占20%,考核内容包括操作规范性和小组合作能力。

(4)实验报告。占20%,考核内容包括实验报告规范性及对实验结果的分析能力,通过实验报告可以评价学生对实验过程和实验原理的理解能力。

(5)实验能力提升项目。占40%,鼓励引导学生参加大学生创新创业项目、实验技能大赛等。

4.3 期末考试

在总成绩中,期末考试占50%。成绩包括闭卷考试成绩、实验考核成绩和针对性的总结论文。

课程期末成绩构成及各部分比例见图5。

图5 课程期末成绩构成及各部分比例

5 改革成效

5.1 提高积极性,培养学习能力

“食品微生物学”考试考核制度注重过程考核和信息化考核,是与现行的教育理念相适应的,可以调动积极性,培养自主学习能力,提高知识掌握度[8]。

5.2 提高实际操作能力

在学习过程和最终期末考核中都贯穿实践能力的考核及创新创业项目的参与度,可以有效提高学生的实际操作和应用能力,为培养具有解决复杂工程问题能力的工科人才奠定基础,增强就业竞争能力。

5.3 提高分析和解决问题的能力

通过答辩和项目设计等,可以有效提高学生分析问题和解决问题的能力。这种开放性、多维性的考核评价方式,不仅可以牢固掌握基本理论知识,更重要的是可以锻炼学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,培养和锻炼创新意识和创新能力。