三大标志建筑见证重庆新生

2022-02-16宋婷婷杨波

宋婷婷 杨波

今天,在佛图关面向长江一面的崖壁上,我们可以看到一幅醒目的题刻——建设人民的生产的新重庆。这是邓小平同志领导中共中央西南局时,为重庆确定的施政纲领。

1949年11月30日,重庆解放。作为西南最大的工商业城市,重庆以其特殊的历史地位和重要的战略地位,成为解放后西南地区唯一的中央直辖市和西南地区党政军首脑机关驻地。

据《中国共产党重庆历史》记载,在党中央和中共中央西南局领导下,重庆人民怀着翻身作主人的喜悦,认真贯彻落实《中国人民政治协商会议共同纲领》提出的各项任务,胜利完成城市接管,建立和巩固新生的人民政权;进行反封建的土地改革和厂矿企业的民主改革,开展社会改造,荡涤旧社会的污泥浊水;统一财经,整顿金融秩序,调整工商业,建设成渝铁路,迅速恢复和发展国民经济,改善人民生活;发展教育文化卫生事业,人民的精神面貌焕然一新,社会风尚健康向上,人民群众以极大热情创造新生活。

解放后的头三年结束时,工农业生产达到历史最高水平,人民的生产的新重庆雏形已显露,为实现从新民主主义向社会主义转变奠定了坚实基础。

而“建设人民的生产的新重庆”,是1950年1月23日,重庆市第一届各界人民代表会议召开时,中共中央西南局在会上发出的号召。

1950年3月27日至4月1日,中国共产党重庆市第一次代表会议举行,对于在刚刚完成接管、面临诸多矛盾困难的复杂形势下,统一全市党员干部的思想,指导经济社会发展和党的建设具有重要意义。

会上,陈锡联作《重庆市今后的工作方针》的报告,张霖之作《关于工人工作及党的组织和领导工作》的报告,曹荻秋作关于《贯彻执行中央人民政府统一财经工作的决定》的报告。会议把恢复与发展生产,变消费的城市为生产的城市,建设人民的生产的新重庆确定为今后的工作方针。

1951年12月,重庆市人民政府将奋斗目标——建设人民的生产的新重庆,镌刻在重庆市区浮图关的山岩上。在这一奋斗目标指引下,在西南局的领导下,重庆市委、市政府采取一系列措施调整工商业、整顿财政金融、稳定物价、修建铁路……使重庆的国民经济迅速得到了恢复。

重庆市劳动人民文化宫:

“让人民打上‘文化牙祭’”

尽管彼时重庆财政经济状况十分拮据,西南局及市委却能从战略上着眼城市发展、着眼人民群众的文化需求,对市政设施建设和规划给予极大关注和大量投入,使一批公共文化设施相继开工落成。

其中,由邓小平题写宫名的“重庆市劳动人民文化宫”的建成,是重庆文化建设史上的一件大事。

邓小平在西南军政委员会的一次会议上,亲自提出修建重庆市劳动人民文化宫的建议。他说,重庆是西南地区的首府,又是工业城市,有着宏大的工人阶级队伍,应该有一座具有一定规模和文化设施齐备、环境优美的文化宫,来满足广大劳动人民的文化生活需要。现在重庆解放了,劳动人民翻身作了主人,打上了“肉牙祭”,但这还不够,还要让重庆人民打上“文化牙祭”。

根据邓小平的指示,中共重庆市委和市人民政府很快制定出修建劳动人民文化宫的计划,并专门成立修建委员会。鄧小平出面点将,让时任重庆市委第一书记兼市长曹荻秋担任修建委员会主任。曹荻秋欣然受命,并在关于修建文化宫的文件上批示指出:文化宫的修建,是全市劳动人民的一件大喜事,是全市工人阶级在共产党领导下的胜利成果。

1951年7月1日,重庆市劳动人民文化宫正式开工奠基。在整个文化宫修建过程中,邓小平多次审查工程图样和工程模型,并几次到工地上视察工程进展情况。他特别强调:要多听听人民的意见,要走群众路线,集思广益、群策群力,大力发挥工人阶级的积极性和创造力。

1952年5月1日,邓小平再次来到施工现场了解进展情况,陪同前来的曹荻秋邀请他为文化宫题写宫名,邓小平愉快地答应了。他回到驻地后,反复书写宫名字样,总共写了36个字,再一个字一个字仔细比较,从其中圈出17个字,又从17个字中精选出自己满意的10个,派人给修建委员会送去。

同年8月5日,文化宫举行隆重的竣工典礼,邓小平精心书写的“重庆市劳动人民文化宫”凸现在文化宫弧形大门的上部,至今仍光彩夺目。

为了让广大普通市民和改革开放后进城打工的人们“打上文化牙祭”,文化宫中心广场开始播放露天电影。市民们坐着轮渡,经数次交通换乘,专门赶来,经常把放映场地围得水泄不通。

渝中区文旅委有资料显示,重庆市劳动人民文化宫坚持52年不间断放映露天电影,成为全国坚持放映露天电影时间最长的场所。

2020年10月,重庆市劳动人民文化宫保护提升改建项目正式开工,计划于2022年底前全面完工。媒体报道,此次改造目的在于优化服务功能、提升共享品质、增加场地开放性、回归职工群众的“学校+乐园”功能定位。

大田湾体育场:

新中国第一座甲级体育场

1950年,担任西南局第三书记、西南军政委员会副主席、西南军区司令员的贺龙,看到全市没有一处可开展体育运动的正规场所,便动员修建大田湾广场。1951年10月4日,大田湾广场动工修建。此间,重庆市领导和机关干部、群众共13.2万人次参加义务劳动,在大田湾荒地上,辟山填沟、平整地基。

1952年5月4日,西南区首届人民体育运动大会在大田湾广场举行,贺龙任大会主席团名誉主席。这次运动会规模大、人数多,堪称新中国成立后的第一次体育盛会。当有关单位请贺龙题词时,他慨然应允,第二天就派人送来了“开展人民的体育运动,为祖国的国防建设与经济建设服务”的题词。

据《中国共产党重庆历史》记载,此次运动会后,以篮球为主的群众性体育活动蔚然成风。这种情况表明,随着国民经济的恢复和财政收支平衡的实现,人民群众收入的逐步提高,生活方式正在悄然发生变化。

随着重庆群众体育运动的蓬勃开展,贺龙又提议修建重庆大田湾体育场和体育馆。

大田湾体育场于1951年4月开建,其设计师是在规划、建筑界享有极高声誉的原重庆市设计院院长、总建筑师尹淮。从方案图到施工图,每一个环节他都亲自操刀:不管计算椭圆形的弧度,还是安排主席台、观众入口、座位等,手绘图纸在当时都非常困难与复杂,为此尹淮还到前苏联“取经”。

1956年2月9日,占地约12万平方米的大田湾体育场竣工。这是新中国首个甲级体育场,也是首座现代意义上的综合体育场。

刚修好的体育场是一个大型草地足球场,最外圈是一条木屑铺设的300多米履带式白色跑道,内圈是红煤屑铺筑的400米红色跑道,两侧还有两条助跑道,看台可容纳观众4.5万人,在当时堪称亚洲一流。1956年5月1日,这里举行了重庆市第一届工人体育运动大会,1700多名运动员参加了运动会,贺龙还为第一场足球赛开球。

而作为重庆市首座乙级体育馆,大田湾体育馆于1953年10月10日动工,1955年8月21日竣工,占地1.8万平方米,建筑面积6613平方米,颇具中国古典民族特色。馆内有楠木嵌花地板灯光球场,可供篮球、排球、乒乓球、羽毛球及体操表演用,看台可容纳观众4200余人,是当时全国一流的体育馆。

半个多世纪以来,大田湾体育场和体育馆作为重庆体育发展的地标,为解放后的重庆乃至西南地区举办体育、文化等大型活动提供了重要场地,也为国家输送了大批优秀运动员和教练员。后来,其與重庆市体育局办公楼及贺龙雕像组成了大田湾体育设施群,被列为重庆的市级文物保护单位。

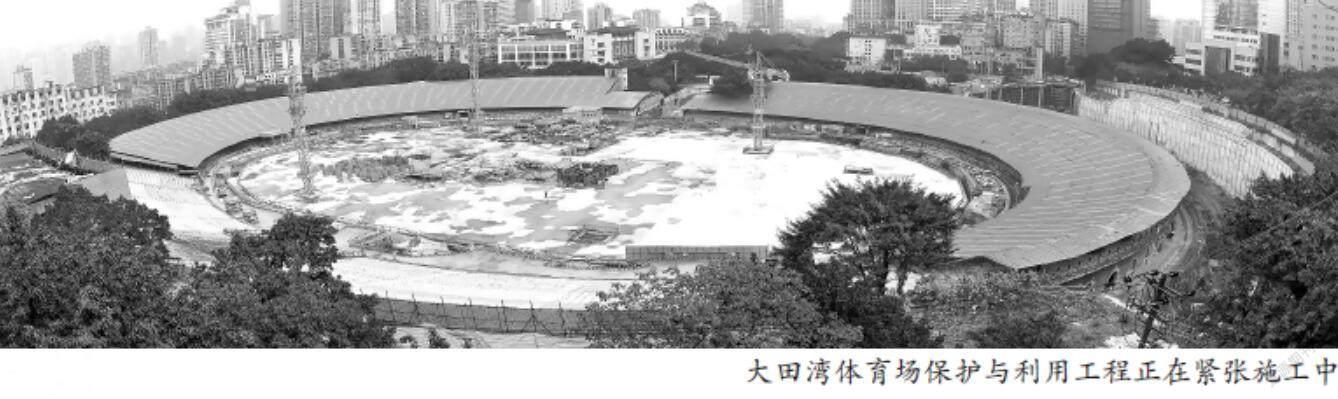

目前,大田湾体育场保护与利用工程正在进行中,整个工程预计今年10月前完工。

重庆市人民大礼堂:

重庆人民艰苦奋斗的象征

如果要评选重庆最具代表性的建筑,重庆市人民大礼堂必定是人们心头的一个答案。

重庆市人民大礼堂中心礼堂,正对中轴线,是圆形主体建筑,中心礼堂三层圆顶由大红廊柱支撑,绿色琉璃瓦,中心礼堂正中的金色“顶子”,参照了北京天坛的“祈年殿”设计。中间的半圆形球壳顶架为双层钢架结构,将中国古典建筑风格与现代西方建筑设计融为一体。舞台上方绘有民族彩绘。大礼堂中间三列设堂座加四层楼座共有3388个座位。

它是解放后重庆市政建设的经典之作,其金碧辉煌的外观,恢弘的气势,受到无数中外游客喜爱;更是重庆人民艰苦奋斗的象征,在重庆市的政治、经济和文化方面发挥着重要作用。

建国之初,为了表达新生的人民政权有信心带领人民走向辉煌未来的决心,掀起“建设大西南”的高潮,时任西南军政委员会主要领导人邓小平、贺龙、刘伯承决定筹建一座能够容纳数千人集会的大礼堂。

1951年4月,大礼堂的筹建工作开始。1951年6月即开始破土平整场地,1951年7月西南军政委员会工程筹建处从5个设计方案中,选定了“西南军政委员会工程处”总工程师——张家德建筑师的设计方案。

1954年4月,大礼堂竣工后,被命名为“西南行政委员会大礼堂”,并由贺龙题写。1954年6月19日,中央人民政府委员会举行第32次会议决定撤销大区一级行政机关,11月1日,西南行政委员会正式宣布撤销。次年,“西南行政委员会大礼堂”改名为重庆市人民大礼堂。

随着1989年东楼的完工,大礼堂建筑面积由20世纪五十年代的1.85万平方米增加到3.22万平方米。1997年,重庆直辖,市委市政府采纳民意,决定拆除大礼堂围墙,建设了人民广场,此后成为市民日常休闲的好去处。

2010年6月4日 由中国民族优秀建筑专家评审委员会审定,重庆市人民大礼堂获“中国民族优秀建筑”称号,这是重庆市唯一获此殊荣的建筑。如今,重庆市人民大礼堂为全国重点文物保护单位,于2016年入选“首批中国20世纪建筑遗产”名录。

近年来,随着重庆成为全国闻名的热门旅游城市,重庆市人民大礼堂也成为游客们必去的打卡点之一。