初唐书学自然论的三维运思

2022-02-14井冈山大学兰辉耀

井冈山大学/ 兰辉耀

中国古代哲学的各学派均对文化、技艺与自然之间的关系进行过论辩,古人通过各自不同的思维方式,试图和合文化、创作与自然的关系,旨在避免文化、技艺与自然的割裂。在中国古代书法理论发展史中,情况亦然,无论是自然派、伦理派,或缘情派等其它派系①的书法理论,均对书法和自然的关系寄予了不同程度地关切,而其根本宗旨是一致的,均强调书法和自然之间的紧密关系,唯恐书法与自然之间出现“断裂”。当然,相对于中国古代哲学而言,中国古代书法理论的发展存在严重滞后性。比如,“自然”这一概念最早在先秦时期的道家老庄哲学中,就已被提升到哲学本体论的高度,并进行了内含自然本根论、自然生成论、自然存在论、自然方法论等多重意蕴、相互联动的理论建构,形成了先秦道家的自然论思想。但在中国古代书法理论中,东汉时期的蔡邕才首度承用“自然”这一概念,提出“书肇于自然”的自然本根论;魏晋南北朝书论则有在生成论、审美论层面的自然运思;初唐的书法理论则既有在本根论层面的思考,也有在生成论、审美论层面的阐发;直至盛唐张怀瓘书学的自然论思想,才具备与先秦道家自然论思想完整对应的同构关系,即成熟而圆融地构建了自然本根论、生成论、审美论、方法论等多层面的理论运思。宋代以降,至清代的书论,对自然和书法之间关系的讨论,依然主要在这些层面进行反复的阐释和拓展。于此,意欲阐释的是初唐的书学自然论。历史学家通常将唐朝开国至玄宗开元(即公元611-713)年间称为初唐,在这大约一百年间,出现了欧阳询、虞世南、李世民、孙过庭等诸多书法大家。初唐书学,也有以孙过庭的《书谱》为代表的不少重要著作问世。其中承用的“自然”概念存在三维运思,主要有孙过庭所谓“同自然之妙有”的自然本根论、李世民基于虞世南“书契于无为”之说的基础上提出书法的创生“同乎自然,而不知所以然而然”的自然生成论以及李嗣真“恨乏自然”的自然审美论。不同维度的“自然”,其所指涉的深在意蕴各不相同,但又相互关联、相互会通,共同构成初唐时期的书学自然论思想。

一、“同自然之妙有”的自然本根论

初唐时期所涉猎的讨论书法本根本原的书学论述,主要体现在大量的“物喻”描述中,如虞世南、李世民、孙过庭等书论均是如此,惯于将书法比喻为自然物象及其运动变化的态势,实即从中透露出书道合于自然、书道源于自然的本根观点。当然,其中直接在本根的意义上使用“自然”范畴,即把书法比喻为自然者,主要见于孙过庭所论的“同自然之妙有”。

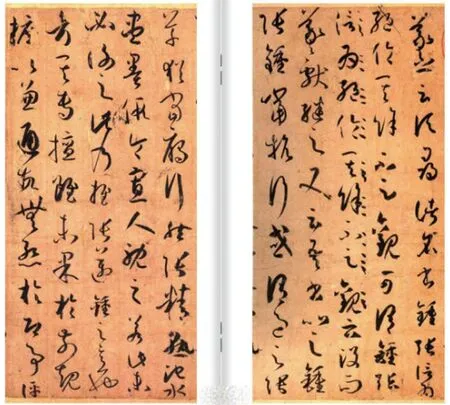

孙过庭《书谱》

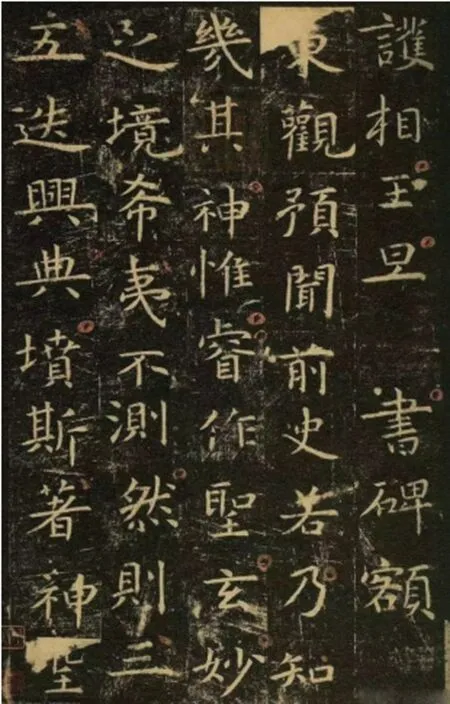

虞世南《孔子庙堂碑》

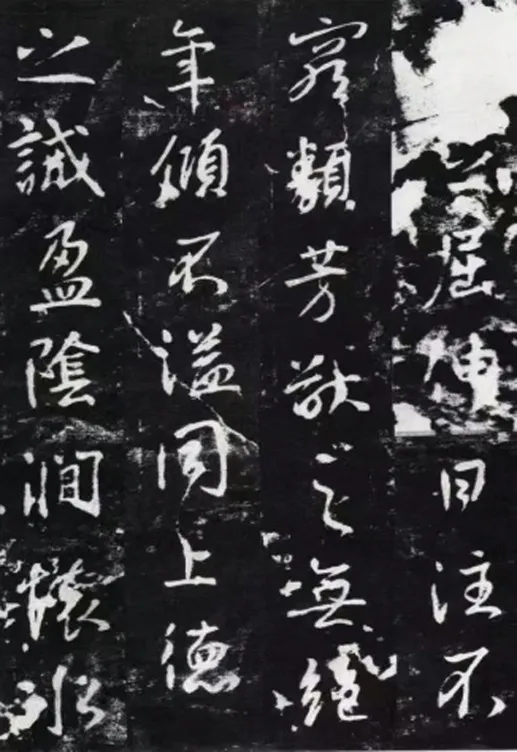

李世民《晋祠铭》

孙过庭(生卒年不详),名虔礼,字过庭,唐代武则天时期的书法家、书法理论家。张怀瓘《书断》有对孙过庭的简要介绍:“官至率府录事参军。博雅有文章,草书宪章二王,至于用笔,俊拔刚断,尚异好奇,然所谓少功用,有天材。真行之书,亚于草矣。”②虽然孙过庭认为自古以来擅长书法的,汉魏有锺繇和张芝的卓绝,晋末则有二王的精妙,并自称学习锺繇、张芝和二王的书法二十余年,但孙过庭主要奉王羲之书法为圭臬,认为王羲之书法“良可据为宗匠”,而“子敬(王献之)已下,莫不鼓努为力,标置成体,岂独工用不侔,亦乃神情悬隔者也。”③孙过庭的《书谱》,史无前例地写了三千七百多字的宏篇巨幅。作为墨迹,它是草书的经典作品;作为论著,又是书学的经典名篇。后世学书者几乎无不临习与阅读。

孙过庭在《书谱》中承续了虞世南所论“书道玄妙,必资神遇,不可以力求”④的观点,他也认为书法“同自然之妙有,非力运之能成”,强调书写的每一笔都必有来源,亦即须知“拟效之方”及“挥运之理”,否则不可能“求其妍妙”。这就是孙过庭所说的:

观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资(姿),鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形。或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙有,非力运之能成;信可谓智巧兼优,心手双畅,翰不虚动,下必有由。一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。况云积其点画,乃成其字。曾不傍窥尺犊,俯习寸阴;引班超以为辞,援项籍而自满;任笔为体,聚墨成形;心昏拟效之方,手迷挥运之理,求其妍妙,不亦谬哉!⑤

孙过庭对“妍妙”的书法作了生动的“物喻”描绘,阐释了书法和自然物象的天然联系。悬针垂露的异趣,源同于惊雷坠石的雄奇、雁飞兽奔的神姿、凤舞蛇惊的妙态、断崖倾峰的峻势以及临险攀枯的危形。有的厚重如“崩云”,有的轻薄如“蝉翼”。引笔而行如同泉水涌流,顿笔稍驻恰似山岳沉稳。犹如始出天涯的初月那般纤细柔美,好比序列河汉的众星一样疏密有致。简言之,“妍妙”的书法一定是“同自然之妙有”的,是如同自然物象的美妙存在,完全不是人为刻意的产物,故曰“非力运之能成”。然而,书法乃“妙有”,固非妙在模仿自然物象本身,而是妙在摹写自然物象的运动规律。故“同自然之妙有”的“自然”,实指自然万物的运动变化之规律。它是书法创生的本原。

一点一画的书写,无不体现自然物象的运动变化之规律,其中“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”就是对点画书写蕴含复杂的运动变化之理的精准概括。书家每写一笔都必须有充足的依据,即“翰不虚动,下必有由”。这个“由”即根由,实即来源于自然物象的运动变化之理。因此,书家必须懂得摹拟自然物象运动变化的方法,即须掌握“拟效之方”,同时必须悟得和掌握书写的“挥运之理”,才能写出美妙的书法。

对于“同自然之妙有”的“自然”和“妙有”究竟是何意义?学界存有不同的理解。有学者认为“妙有”是指“道”“气”⑥,或“美”⑦,或“存在物”,熊秉明先生说“同自然之妙有”就是“把书法看作和自然物同为一层次的存在物”⑧。确实,“有”在哲学的视域里就是指涉“存在物”⑨,通常说的“万有”实即“万物”。虽然,大部分学者认为此“自然”即指“自然物”,但也有学者将“自然”理解为“自然而然”,把“自然之妙有”解读为“自然而然的宇宙”⑩,这是很值得商榷的。毕竟宇宙本身就是自然而然的存在,在古文中,对于原本自然而然的存在再通过自然而然加以修饰,不免显得有些多余,而且这种理解和孙过庭的前后文意不甚吻合,毕竟其“自然”是基于本根、根由的意义上阐明书法是同于“自然”的存在,即是同于自然物象运动之文理的存在。易言之,“同自然之妙有”的“自然”,是指书法本根意义上的自然,实指自然物象的运动变化之规律,它是对前人所论书法肇于自然、书道合于自然之观点的传承和阐发。

二、“契于无为”“同乎自然”的自然生成论

初唐书学,在书法生成论的层面,论及自然的书家主要有虞世南和李世民。虞世南提出“书契于无为”的论说,诠释了书法的生成方式或曰创生规律是自然无为。强调书法是在求得阴阳变化、体得万物态势的根基上,自然而然生成的。李世民则将虞世南“书契于无为”的论说,概括为“同乎自然,而不知所以然而然”,直接以生成论意义上的“自然”范畴,替代虞世南“无为”的概念。当然,“契于无为”,实即“同于自然”。

(一)虞世南论“书契于无为”

虞世南(558-638),字伯施,浙江余姚人,与欧阳询(557-641)为同龄人,历经南朝、隋朝和初唐。入唐后,官至秘书监,封永兴县子,故称虞永兴。书法亲承智永传授,笔致圆润遒逸,风神萧散,尚存六朝书法余韵。著有《笔髓论》《书旨述》等书法理论名篇。其中,《笔髓论》阐述了“字虽有质,迹本无为”的书法生成规律。虞世南主张书法的生成是自然无为而成的,并不是刻意造作而成,即强调“书契于无为”:

然则字虽有质,迹本无为,禀阴阳而动静,体万物以成形,达性通变,其常不主。故知书道玄妙,必资神遇,不可以力求也。机巧必须心悟,不可以目取也。字形者,如目之视也。为目有止限,由执字体既有质滞,为目所视远近不同,如水在方圆,岂由乎水?且笔妙喻水,方圆喻字,所视则同,远近则异,故明执字体也。字有态度,心之辅也;心悟非心,合于妙也。且如铸铜为镜,明非匠者之明;假笔转心,妙非毫端之妙。必在澄心运思至微妙之间,神应思彻。又同鼓瑟纶音,妙响随意而生;握管使锋,逸态逐毫而应。学者心悟于至道,则书契于无为,苟涉浮华,终懵于斯理也。⑪

文字虽有形质,但字迹的生成是自然而然的,即无为的,这就意味着“形质”是无法预先确定的,并不能事先规定点画的长短、粗细与斜正。这透露出虞世南对书法的“天然”和“功夫”两个层面作出了辩证的思考,他没有像初唐的欧阳询那样把“功夫”层面的法度、规矩绝对化。欧阳询所提出的书写规则趋于程式化、绝对化:“当审字势,四面停均,八边俱备;长短合度,粗细折中;心眼准程,疏密攲正。最不可忙,忙则失势;次不可缓,缓则骨痴;又不可瘦,瘦当枯形;复不可肥,肥即质浊。细详缓临,自然备体,此是最要妙处。”⑫从欧阳询所用“停均”“合度”“折中”“不可”等字眼便能窥见结体、用笔等层面的法度、规矩已然走向绝对化的性质。虞世南也讲究用笔的法度、规矩,但他主张遵循“迹本无为”的书法创生规律。

“无为”的本性即自然,“无为”不是不为,不为不可能使字迹得以生成;“无为”本身就是一种行为,“为无为”就是践行一种特定的行为,其根本特点在于利用对象本身的力量来成就其自身而不刻意而为。因此,书家“禀阴阳而动静,体万物以成形”,即秉承天地阴阳变化之规律而运作,体得自然万物之意象以成形,借以“达性通变”。书法的生成是“不可以力求”的,不是通过固守绝对统一的法度、规矩所能够通达的。比如,水因循方圆不同的器皿而变化自己的形态,字之结体“如水在方圆”,也应当因循对象的本性而变化,而非因循统一的法度或规矩;其因循的“对象”,虞世南认为是“心”——“字有态度,心之辅也”,即字有各自的情态,是心的辅助所致的。当然,“心悟非心”,心中所悟并非真正源于心本身,而是源于心领悟自然万物运动变化之理的所得。只要心性澄明、思绪通透,字迹的自然逸态就能随着笔锋的运转而生成,如“同鼓瑟纶音,妙响随意而生”。

可见,虞世南讲究字的结体“态度”,但他所论“字有态度”是和“心”结合在一起考量的,是“心之辅”的结果,是“随意而生”的,这也就是他所说的当“解书意”——“夫未解书意者,一点一画皆求象本,乃转自取拙,岂成书邪!”⑬“书意”一旦融入点画,在具体的书写中便不再如欧阳询那般强调绝对化的法度,而是“太缓而无筋,太急而无骨。……终其悟也,粗而能锐,细而能壮,长者不为有余,短者不为不足。”⑭“太缓”“太急”虽不可取,但它同时意味着在某种限度内可缓、可急,这比之于欧阳询的“不可”缓急,显然灵活而合理得多。尤其是,虞世南所得“终其悟”的观点,更显其高明,和欧阳询所要求的线条“粗细折中”不同,他却认为可粗也可细,只要“粗而能锐,细而能壮”便可;和欧阳询所要求的线条“长短合度”也不同,他主张可长也可短,而且“长者不为有余,短者不为不足”,长短均自然而然。虞世南“终其悟”的实质,就是“心悟于至道,则书契于无为”,内心体悟于自然大道,书法创生的规律便契合于自然无为,即自然生成。随后,李世民就将虞世南所描述的自然无为的书法生成规律,概括为“同乎自然,而不知所以然而然”。

(二)李世民论“同乎自然,而不知所以然而然”

唐太宗李世民(599-649),高祖李渊次子,甘肃秦安人。酷爱书法,特赏虞世南,偏爱王羲之书,亲自为王羲之作传,称赞王羲之书法“尽善尽美”,以至于李世民真正开启了自唐以后宗晋尊王的学书之风,有力促成了王羲之书法成为帖学书法的正宗,对后世书法史的影响极大。这不仅仅得益于其帝王身份的引领效应,更是源于其卓越的书法鉴赏能力而做出的历史性的精准选择。书论著述主要有《笔法诀》《论书》《指意》《王羲之传论》等。其中不少论述,是对虞世南书论的传抄或进一步阐释,这说明李世民对其师其臣虞世南书学观点的高度认同和赞赏。

如上所述,虞世南《笔髓论》中的《指意》篇,是这样论述用笔的:“用笔须手腕轻虚。虞安吉云:夫未解书意者,一点一画皆求象本,乃转自取拙,岂成书邪!太缓而无筋,太急而无骨。横毫侧管则钝慢而肉多,竖管直锋则乾枯而露骨。终其悟也,粗而能锐,细而能壮,长者不为有余,短者不为不足。”在李世民的书论中,也有类似的《指意》篇:

虞安吉云:夫未解书意者,一点一画皆求象本,乃转自取拙,岂是书邪?纵放类本,体样夺真,可图其字形,未可称解笔意,此乃类乎效颦未入西施之奥室也。故其始学得其粗,未得其精,太缓者滞而无筋,太急者病而无骨,横毫侧管则钝慢而肉多,竖笔直锋则干枯而露骨。及其悟也,心动而手均,圆者中规,方者中矩,粗而能锐,细而能壮,长者不为有余,短者不为不足,思与神会,同乎自然,不知所以然而然矣。⑮

对照虞世南《指意》篇,很显然,李世民的这一段文字是对虞世南书论的传抄和发挥。李世民同样强调学书须“解书意”,而不能任一点画“皆求象本”,不能“类本”“夺真”地“图其字形”,否则就如东施效颦“未入西施之奥室”,亦即徒有其“形”而无其“意”,这就必然导致刻意造作的不自然状态。“及其有悟”者的书写,该圆者自圆,该方者自方,方圆自然合乎规矩,粗处能锐挺,细处能劲健,长短合宜,适性自足。其中,“长者不为有余,短者不为不足”这一表述,出自《庄子》:“长者不为有余,短者不为不足。是故凫胫虽短,续之则忧;鹤胫虽长,断之则悲。”⑯万物的长短存在差异,但在各自的系统里是自足的,是恰到好处的,都是禀于性分自然生成的,而不是人为干涉的结果;如果人为“续之”或“断之”,则必然酿成大错,坠入“忧”“悲”的境地。点画线条的长短也是如此,长的不为多余,短的不为不足,仿佛自然生成,即“同乎自然”的,是“不知所以然而然”的。这里的“自然”,就是在生成论意义上使用的,表示自然而然的生成之义,描述书法如同万物之生命本性自然而然的生成。

李世民所最为肯定和欣赏的宛如自然生成的书法,无疑就是他最推崇的王羲之书法:“详察古今,研精篆、素,尽善尽美,其惟王逸少乎!观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连;凤翥龙蟠,势如斜而反直。”⑰王羲之书法“尽善尽美”、见“工”见“妙”,具有“烟霏露结”“凤翥龙蟠”一样生动的运动态势,即“若断而还连”“如斜而反直”,这是一种“冲和”之美,宛如宇宙万物总体的冥冥之象,各自自然而然的生成,各自自然而然的存在,相互之间仿佛不相关联而又和谐共生共存,却不知所以然而然。

三、“恨乏自然,功勤精悉耳”的自然审美论

上承南北朝时期的“功夫”与“天然”论,初唐李嗣真也着重从这两个方面评品古人书法。从中可见李嗣真所论之“自然”,是从审美的视域来立论的,意指书法存在样态上的自然而然之美。李嗣真(生卒年不详),字承胄,约与孙过庭为同时代人,初唐书画家。李嗣真沿袭南朝人庾肩吾《书品》的体例,撰写了《书后品》,不过他在庾肩吾《书品》的九品之上增加了“逸品”,将张芝、锺繇、二王“四贤”之书列为“逸品”的最高等级。在《书后品》中,见有两处“自然”的用例:

其一,“褚氏临写右军,亦为高足,丰艳雕刻,盛为当今所尚,但恨乏自然,功勤精悉耳。”⑱褚遂良临写的王羲之书法“丰艳雕刻”,是“功勤精悉”即“功夫”使然的结果,而不是天性自成的产物,因此“恨乏自然”,缺乏自然而然的本然性之美。但“丰艳雕刻”,却“盛为当今所尚”,这已透露出初唐书风的转变,由南朝时期重“功夫”的同时也重“自然”,转变为初唐时人在书法实践中崇尚“功夫”的一面。

其二,“古之学者皆有规法,今之学者但任胸怀,无自然之逸气,有师心之独任。”⑲“逸气”乃是晋人书法之“自然”的重要含蕴,此“自然”同样表述的是书法自然而然的美学样态,是以“逸气”为内容的自然样态。李嗣真批评时人学书“但任胸怀”,只凭自己心中的想法去书写创作,而未能像先人一样“有规法”;不但缺少规法,也缺失“自然之逸气”。显然,在他看来,学书者当如古人,应该“规法”和“自然”两者同时兼具。

“自然”与“功勤”两相比较,仅从“恨乏自然”的一个“恨”字以及“功勤精悉耳”的语气似乎可以佐证李嗣真偏向于“自然”。不过,尽管“丰艳雕刻,盛为当今所尚”,但李嗣真并未因此批评“当今所尚”即重视功夫法度的一面而选择偏于“自然”的一面。在他的评断里,“功夫”与“自然”二者,实即基本处于同等重要的位置,这从其“子云正隶,功夫恨少,不至高绝也。智永精熟过人,惜无奇态矣”⑳的表述中,可以得到确证。“功夫恨少”,缺少“功夫”与缺乏“自然”一样,也是一个“恨”字,缺少“功夫”的书法不能达至“高绝”的境界;“精熟”即“功夫”层面虽然有过人之处,但无“奇态”即缺失“自然”层面的构成要素,同样也是存有缺憾的作品。

四、结语

初唐书学“自然”概念的使用,主要体现于以上自然本根、自然生成以及自然美态等三个层面的运思。孙过庭以“物喻”的方式提出书法的妍妙应当“同自然之妙有”,反映出孙过庭主张书道合于自然的观点,这实即基于本根论层面的“自然”运思。李世民则在传承虞世南“书契于无为”之说的基础上提出书法的生成应当“同乎自然,而不知所以然”,主张书法的生成是自然无为的,而“非力运之能成”,它不是刻意创造的产物,这揭露出书法生成的规律或方式是自然,即自然生成,这是从生成论的层面对“自然”概念所作的思考。李嗣真书学中与功夫法度相提并论的“自然”,则是从审美的层面,强调书法必须具备自然而然的美学样态,这是基于审美论的视域对“自然”概念的运思。自然本根、自然生成与自然之美的论述,虽各属“自然”概念的不同运思,但这三者之间并不是截然分开的,而是存在着血肉相连的紧密关系。一言以蔽之,书法实践当以自然物象的构成法则为本根本原,遵循天地万物自然生成的创生规律,不鼓努为力,不刻意造作,自然而然地书写出洋溢着自然美态的作品。古人这一书学自然论的美学思想,对于今天探索书法美学、传承书法实践、发展书法艺术等方面具有津逮后学的启发意义。

注释:

①熊秉明将书法理论分为喻物派、纯造型派、缘情派、伦理派、天然派、禅意派等六大系统。(熊秉明:《中国书法理论体系》,人民美术出版社2017年版。)

②张怀瓘:《书断》,华东师范大学古籍整理研究室选编:《历代书法论文选》,上海书画出版社2014 年版,第203 页。(所引书论选编原文一律采用此版本,以下只注作者、篇名、书名和页码)

③⑤孙过庭.《书谱》,《历代书法论文选》,第129、125页。

④⑪⑬⑭虞世南.《笔髓论》,《历代书法论文选》,第113、113、111、111页。

⑥叶朗.中国美学史大纲[M].上海人民出版社,1985.

⑦王世征.历代书论名篇解析[M].文物出版社,2012.

⑧熊秉明.中国书法理论体系[M].人民美术出版社,2017.

⑨老子言:“无,名天地之始;有,名万物之母”([魏]王弼著,楼宇烈校释:《老子道德经注校释》,中华书局1980年版,第1页),其中“母”是指本在、本然存在,“有”即指代万物的本在。

⑩韩玉涛.书论十讲[M].江苏教育出版社,2007.

⑫欧阳询.传授诀[M].历代书法论文选,第105页.

⑮李世民.指意[M].历代书法论文选,第121页.

⑯【清】郭庆藩撰.庄子集释[M].中华书局,2004.

⑰ 李世民.王羲之传论[M].历代书法论文选,第122页.

⑱⑲⑳ 李嗣真.书后品[M].历代书法论文选,第138、140、139页.