西方后调性时期“调性变形”的线性和声实践

2022-02-14姚恒璐

摘 要:从西方音乐史的发展进程可以窥见和声发展的总趋势,包括从“前调性时期”的非功能调性到功能和声,从数字低音偶然性的线性碰撞到有意识地运用线性思维。进入20世纪之后,调性的“虚拟瓦解”、实则变异的种种作曲技法好似回到16世纪前,没有功能圈的约束,进而产生许多多样化音乐风格的作品,历史事实的确是融合前人的成果以 “螺旋式上升” 在向前推进中。如果说西方16世纪以前的调式和声与16—19世纪的调性和声都是以七声调式为主体的创作思路,那么20 世纪以来的音乐创作就具备了以十二音为依据的半音化写作特征,在回归“调式和声”的同时,还出现了多样化的“后调性形态”:1.和声二元论;2. 20世纪欧洲音乐中的调式和声;3.调式构成的线性多声部;4.双、多调性(式)和声;5.和声场——按照音程级(interval class)类别设计的音乐结构;6.十二音泛调性;7.十二音序列——音列线性化的分析;8.无调性十二音音乐中的“有调式”和声;9.十二音非调性音乐中的“有调式”和声。其调性的样式之多,堪称“调性的变形”。

关键词:十二音调性;泛调性;无调性;后调性;线性进行;和声二元论

中图分类号: J614 文献标识码:A

文章编号: 1004-2172(2022)01-0082-19

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2022.01.010

以往人们在谈到现代音乐时,多关注“是否有调性”,却对调性的多声部载体的和声问题涉及较少,即使谈到和声也会拘泥于单个和弦的构成形态,很少涉及在“非调性”领域或“调式和声”领域中,一连串横向和声声部线性进行的重要作用。这里的论述变换了一个分析角度,围绕后调性时期非功能调性的写作特点,在九类作曲技法的分析当中,印证线性思维下的种种特殊实践——正如同此理论主要来源于前人的大量创作实践,也启迪于笔者多年来的创作实践。在研究的过程中一定不能缺失创作实例的验证,只有音乐创作的实证才能体现出理论的完善以及对于未来创作的指导意义。

伴随着整个当代生活的发展,音乐正进入一个“后历史”阶段。在这个阶段里,方向确定的编年顺序式发展观念已不再适用。假设确实是这样,我们也许正处于一个长期的音乐多元主义阶段的开端。在这个阶段中,风格可以被自由地改变和组合,没有哪一种单一的风格起着主导作用。而20世纪音乐的历史作为一个整体,在这方面是具有提示性的。①

音乐作品的风格指向成为衡量其创作新意的一种新的价值取向。任何新事物的出现和发展都不会断然脱离旧事物的影响,新旧相伴、取长补短、共同发展。

一、和声二元论(harmonic dualism)

拉莫的基础低音理论(fundamental bass theory)经音乐理论的通奏低音(through bass)发展而来,强调

低音线条对和声的指引作用 。由此引发和声二元论(harmonic dualism)——功能主义理论(functionalism)与音阶级理论(scale-degree theory)。

1.拉莫(Rameau)和里曼(Riemann)的“功能理论”(functional theory):调式的作用降为次要,可称其为“调性和声”(tonal harmony)。

2.韦伯(Weber)和申克(Schenker)的“音阶级理论”:强调调式音阶的作用,可称其为“调式和声”(modal harmony)。

所有的调性理论都可以根据这两种传统(之一或结合)来理解。

这两种推论性的传统有两个共同特征:(1)持有一种观念,该观念认为调性音乐具有概念性的内涵,在这种内涵中,和弦既可以指某个主和弦(在“功能理论”中),也可以指某个音阶(在“阶级理论”中),这两者被认为是调性音乐的基础并使之易于理解。(2)分析性语言的使用,不论是推论性标签——如“属”或“下属”,还是罗马数字标记,都代表这些和弦的参考方向。①

综上所述,19世纪欧洲(德国与法国为代表)的和声传统来源于两条道路。1.和声二元论:16世纪拉莫的“基础低音理論”——里曼——斯波索宾——“功能主义理论”;2.通奏低音(through bass或 basso continuo):来源于晚期文艺复兴音乐,16世纪拉莫的“基础低音理论”——韦伯——申克的“音阶级理论”。

和声二元论产生了功能和声。那么,什么叫“功能和声逻辑”(logic of functional harmony)?

具体来说包括三要素:1.功能和声的调性基础——大小调体系;2.和声材料——和弦的三度叠置结构原则;3.组织手段——声部进行的功能序进。后调性音乐主要排除的也是功能和声的这三项要素,如果继续以功能和声进行创作,则需要在组织手段方面以“线性思维和声”的理论体系来诠释。

由于调性功能和声建立在大小调式体系,调式的分类相对简化,在创作中更看重调性布局,调式只是调性的附属品。

19世纪末出现的削弱(并最终瓦解)调性体系的变革,促使20世纪早期的一些作曲家不得不去寻求音高组织新的替代方法。我们将用后调性(post-tonal)这个术语来表示通过寻求取代功能调性而形成新的音高组织结构的所有技术和风格的方法。②

如果把功能和声时期的300年(1600—1900)称为调性时期,那么后调性时期指的就是整个20世纪至今了。其主要特征如下:

1. “去功能化和声”或以“线性进行”引导十二音半音化功能和声;

2. 引用大小调式以外的各种音阶形式(包括人工音阶);

3. 具有一个或多个音高中心或无音高中心;

4. 音高之间的“前后关系”指的就是线性进行,由横向决定纵向;

5. 作品的风格技法包括各种十二音调性音乐和十二音无调性音乐,以及序列作品。

其中,调式和声的回归打破了调性和声单一的行为模式。线性进行,关系到有别于功能和声的声部进行原则的具体实施。调式和声并非意味着还原七声音阶的组织方式,而是在十二音音乐(dodecaphony)内的和声半音化进行,使得建立在十二音系统的调式、调性诸多方面呈现出多元变形的结构方式。

我們把音高中心性(pitch centricity)定义为围绕一个或多个音高中心的音高结构组织,因此它并不需要通过围绕一个主音而形成系统的音高分级体系。非功能的音高中心性可以通过多种途径获得。这些途径是以音乐过程中的“前后关系”来体现的,而不需要形成体系化。这就是说,没有所谓的非功能的音高中心性“体系”,因此为了通过非功能的途径确认一个中心,我们就需要观察和解释各种特殊的音乐背景。例如,可以通过持续音或固定音型(ostinato)的运用来获得音高中心性的感觉。①

线性思维下的和声手法包括:

1.调式调性基础——包括大小调及其体系之外的音高体系,如五声性调式调性体系;

2.和声材料——和弦的三度与非三度叠置并用的结构原则;

3.组织手段——和声进行中以线性思维的音高级别为主、功能观念为辅的连接手段,用以适应不同音乐风格的需要。例如:如果仅采用三度叠置和弦的和声功能序进方式,将会导致和声理论按照大小调体系来解释中国民族调式及其和声组织,这样做的结果就是“埋没”五声性自身的本质特点,“削足适履”式地去适应西方大小调体系,这是从一开始就需要注意和避免的做法。

后调性音乐理论,与发展了四个世纪的调性理论相比,尚处于初级发展阶段。但是,就在过去的三十年中,后调性音乐理论已经取得了令世人瞩目的巨大成就。音乐理论家已经就后调性音乐的基本原理和应用,如音高、音程、动机、和声、音集等形成广泛的共识。②

对于中国五声性调式和声而言,由于调式的轮转,在“同宫”与“移宫”两方面都会产生多种调式游离的可能性。加之调式从三声到九声音阶的多样化构成形态,使得音乐作品中常常呈现出多个音高中心的现象,这也是中国民族音乐中所独有的调式特性,由此引发出和声运用的特征。从西方音乐进入20世纪以来的种种技法更新、风格各异的巨大演变中,我们可以了解到更多线性思维多声部手法的相关信息。

通过后调性和声理论中的声部进行(voice leading),我们认识到后调性和声理论中横向线条的独立价值。西方现代主义思潮中将和声纳入 “纵横分治”的作法中,以横向范畴(horizontal dimension)的线性思维为引领,将纵向范畴(vertical dimension)多样化的和弦叠置形态纳入其中,共同构成线性思维和声的要点:

1. 三度与非三度叠置和弦并用;

2. 低音线条的有意设计;

3. 两端声部及其内声部横向线性的设计;

4. 声部连接原则——这些线性思维特征都可以借助于“申克式图表”的分析手段,将作品的整体结构线条和局部声部连接的细节展示出来,并做出合理的线性进行的解释;

5. 半音化和声是线性思维所能够产生的最直接的音响结果,也是最易于达到音乐表现力的和声手法,创作中需要细心揣摩、认真择取;

6. 线性思维和声得益于“调式和声”的理念,除了关注调性的非功能形态,还需关注调式引导下的音乐风格。

线性思维和声的要义是:在关注单个和弦的纵向构建方式之外,更要关注主题旋律与一连串声部进行层次在其横向发展中的流畅性和逻辑性,更加强调“半音化”的和声手法,做到和声语言与所配置的旋律语境设置在同一音响频道当中,才不会使旋律与和声的音乐风格相互脱节——技法运用是为了保证音乐风格的一致性。其中线性思维和声的大面积采用也是在20世纪之后这一时期中实现的,反思这种历史潮流,也能够为中国音乐中多声部手法的实践寻求到一个难得的历史机遇。

以下我们所分析的音乐作品,虽然音乐风格各有不同,但同处在20世纪后调性音乐时期。在去功能化的和声运用方面,为线性思维引导的调性、多调性、无调性、泛调性、十二音序列等多样化作曲技法。以线性思维和声运用的角度去观察,其多声部写作方式又可以趋于异类同归。

二、20 世纪欧洲音乐中的调式和声

以德彪西为代表的印象主义音乐,回归至应用种种自然音阶、全音阶和五声音阶调式。在同样是调性音乐的范畴内,突显调式的结构作用,将东方音乐风格与西方音乐作品有机地结合在一起,实为进入20世纪后,避开功能和声,另辟蹊径的创作思路。如德彪西钢琴前奏曲《帆》的第1—17小节(谱例1)。

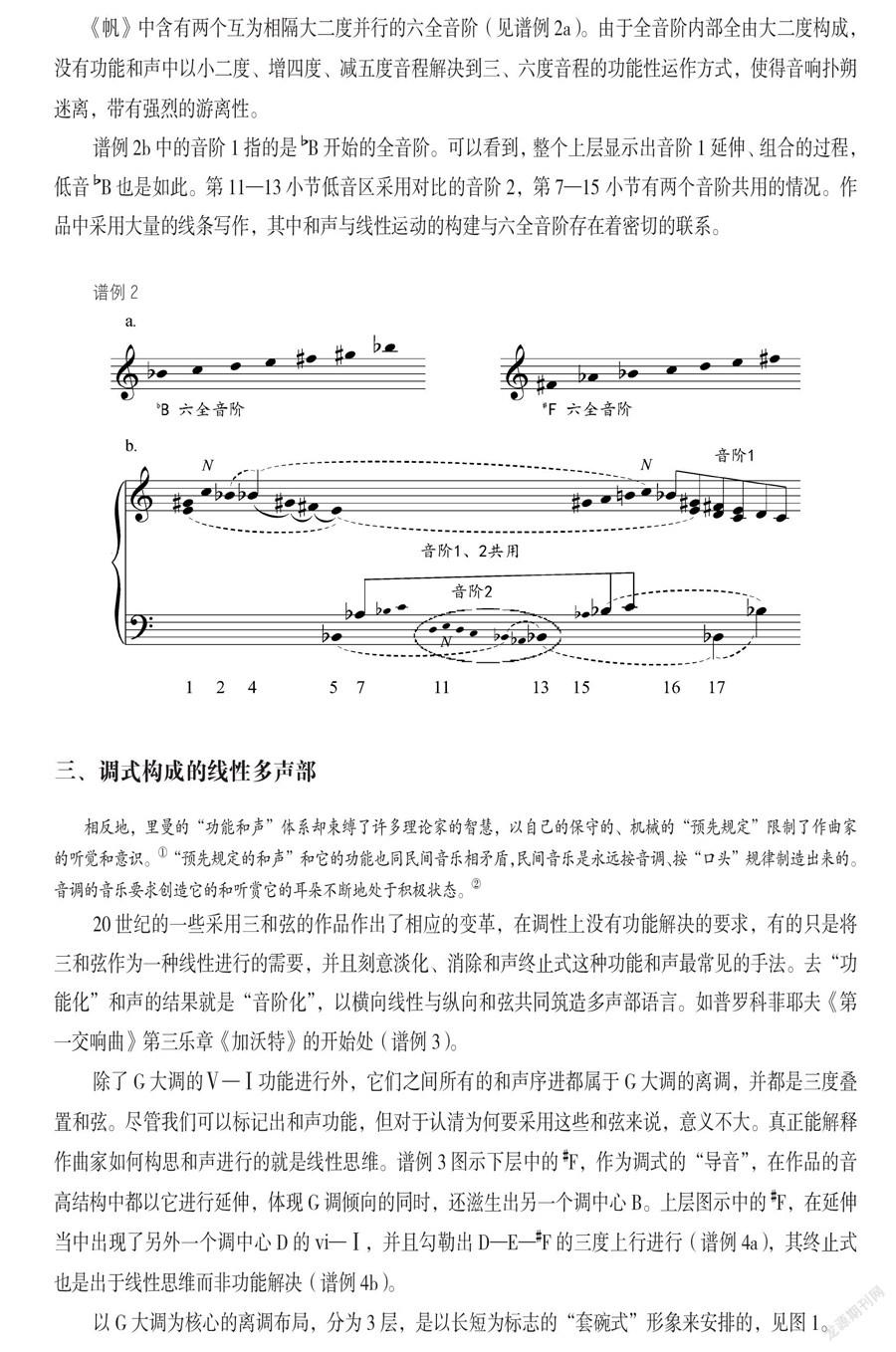

《帆》中含有两个互为相隔大二度并行的六全音阶(见谱例2a)。由于全音阶内部全由大二度构成,没有功能和声中以小二度、增四度、减五度音程解决到三、六度音程的功能性运作方式,使得音响扑朔迷离,带有强烈的游离性。

谱例2b中的音阶1指的是B开始的全音阶。可以看到,整个上层显示出音阶1延伸、组合的过程,低音B也是如此。第11—13小节低音区采用对比的音阶2,第7—15 小节有两个音阶共用的情况。作品中采用大量的线条写作,其中和声与线性运动的构建与六全音阶存在着密切的联系。

三、调式构成的线性多声部

相反地,里曼的“功能和声”体系却束缚了许多理论家的智慧,以自己的保守的、机械的“预先规定”限制了作曲家的听觉和意识。①“预先规定的和声”和它的功能也同民间音乐相矛盾,民间音乐是永远按音调、按“口头”规律制造出来的。音调的音乐要求创造它的和听赏它的耳朵不断地处于积极状态。②

20世纪的一些采用三和弦的作品作出了相应的变革,在调性上没有功能解决的要求,有的只是将三和弦作为一种线性进行的需要,并且刻意淡化、消除和声终止式这种功能和声最常见的手法。去“功能化”和声的结果就是“音阶化”,以横向线性与纵向和弦共同筑造多声部语言。如普罗科菲耶夫《第一交响曲》第三乐章《加沃特》的开始处(谱例3)。

除了G大调的Ⅴ—Ⅰ功能进行外,它们之间所有的和声序进都属于G大调的离调,并都是三度叠置和弦。尽管我们可以标记出和声功能,但对于认清为何要采用这些和弦来说,意义不大。真正能解释作曲家如何构思和声进行的就是线性思维。谱例3图示下层中的F,作为调式的“导音”,在作品的音高结构中都以它进行延伸,体现G调倾向的同时,还滋生出另一个调中心B。上层图示中的F,在延伸当中出现了另外一个调中心D的vi—Ⅰ,并且勾勒出D—E—F的三度上行进行(谱例4a),其终止式也是出于线性思维而非功能解决(谱例4b)。

以G大调为核心的离调布局,分为3层,是以长短为标志的“套碗式”形象来安排的,见图1。

四、双、多调性(式)和声

多调性 (polytonality)是指在音乐的多声部织体(包括主调或复调的种种声部结合)中,同时出现两个或两个以上的调性关系,这样的作品可以称为多调性的音乐作品。它的起源是建立在两个调性——双调性(bitonality)的基础之上。

以巴托克《四十四首小提琴二重奏》中的《丰收之歌》(No.33)为例(谱例5)。作品在两把小提琴演奏中采用了“双调性”手法,并且是“远关系”调性:C与F(三全音)、D与C(小二度关系)。

作品先后出现了4个调式(谱例6):调式1是D多利亚六声音阶;调式2是G多利亚七声音阶,出现在作品的1—15小节;调式3是E多利亚五声音阶(第Ⅲ级自然音与升音并用);调式4是A爱奥尼亚五声音阶(第Ⅲ级自然音与升音并用);最后有一个四音调式结束在D音上。

调式2 的结束音G与调式3中的第4音高为等音,以此拉动调式之间轮转互换的可能性。调式2、调式3的结束音之间,还存在着主属五度关系。调式1、调式4之间也有4个共同音,可作为转调的中介音。结束的四音音阶D与调式2前4个音同为等音,具有等音调式再现的性质。

在作品复调织体的写作中,存在着线性思维沿着既定调式发展变化的线索。第1—15小节,调式1

(谱例7上层)中D多利亚的音阶级为4—3—2—1,C多利亚(谱例7下层)的音阶级为4—3—2—1,勾勒出V—I的功能关系;调式3(E多利亚)的音阶级为5—4—3—2—1;调式4(A爱奥尼亚)出现在左手部分,勾勒出V—I的和声轮廓。最后,在第30—33小节结束的四音音阶,含有D调性V—I的和声终止式(谱例8),其成为a小调七声音阶(VI级升高)。这4个带降号的音,也可以视为上方声部E多利亚的继续,两个四音组的延续,以E为轴音:B — F E D — A。

将全曲进一步减缩,可以看出双重调性的几次转调,其中仍然有一条横向线条在贯穿:起始在A(有等音关系),结束在D。谱例9为巴托克《四十四首小提琴二重奏》中《丰收之歌》的减缩图示。

多调性导致多调式,其中相互发生关系的纽带还是在于多调性之间的等音、近关系等传统的转调手法。其重叠的调式关系带来某些不同凡响的效果,是吸引一些作曲家采用的直接动力。

五、和声场——按照音程级(interval class)类别设计的音乐结构

19世纪末至20世纪初,对于电磁现象进行研究以后,“场”就成为物理学中一个重要的概念。格式塔心理学依据现代物理学中的这一新概念来反对冯特的要素论。物理学家使用“场”这个词常常有三种不同的含义:(1)指空间中某一点的场

值;(2)指所有场值的集合;(3)指空间中某一区域,在这个区域里,场是有量值的。场就是一个相互作用的区域。①

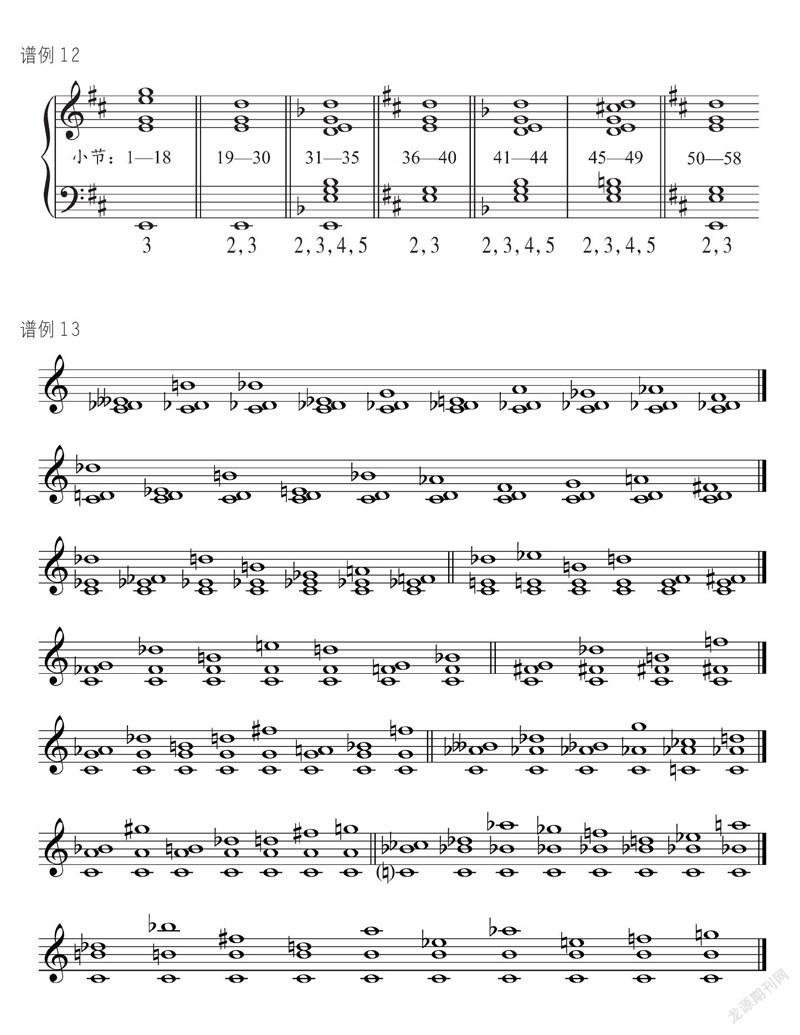

“和声场”指的是依据同类音程关系而设计的成片式的、网状和声。例如,德国作曲家海尔穆特·拉赫曼在为钢琴创作的《儿童游戏》(1980)中的和声场设计:钢琴右手白键上的三和弦是由音程3,4构成的大小三和弦,左手黑键上的音程构成4,5的固定音程关系(谱例10)。又如卡尔海因茨·施托克豪森《隐形的合唱》(1979),选自《光》中的《星期四》第4段开始(谱例11),音程:1,4,5,6;约翰·亚当斯《和声学》钢琴缩谱的第1页(谱例12)等。

谱例13为各种音程的和弦叠置方式。谱例14为勋伯格《室内交响曲》(Op.9)片段,是以纯四度

(5)①上行的音程分类原则产生的灵感,纵横音程关系都是“5”。

在传统音乐当中,特别是“对位法”告诉我们:四度音程在横向线条的对位写作中是应当有意避免的音程,只因为它可能会模糊调性中的功能感。此处,勋伯格有意采用四度音程,可以说是反其道而行之,在无调性音乐中需要这种手法避免调性的确立。作品中也采用了纵向四度叠置和弦、横向分解四度和弦的织体样式,以此来扩大非调性的影响。如勋伯格的《六首钢琴小品》(Op. 19, No.3),其中十二音的排序也是按照纯四度(5)音程排列的,见谱例15;其开始处序列的写法见谱例16a。

该例织体看似非常分散的和弦,彼此间脱离了声部连接的关联,实则不然,将其不同音区的音高集中在一个音域内就可以看出,声部关系依然是严谨不怠的,见谱例16b。

六、十二音泛调性 (pan-tonality in twelve tone)

泛调性(pantonality)这一术语最初是由拉多夫·莱蒂在1958年出版的著作《调性、无调性、泛调性》一书中提出来的,主要是为了解释19世纪末期瓦格纳、德彪西等作曲家对调性语言的扩展现象。这种和声的扩展使音乐处于一个调性控制之下或者同时呈现出两个及两个以上的调性,称为双调性(bitonality)或多調性(polytonality)。调性也可能游移在几个明显可辨别的调性中心之间……更明确地说,泛调性是由“可移动的主音”的概念作为其主要的特点。它在音程、旋律音型及和声进行中,往往以不十分明显或者甚至是暗示的方式来体现和创造调性关系。泛调性现象在巴托克、贝尔格、以及斯特拉文斯基、亨德米特的音乐中曾有过广泛的应用。在这些作曲家之后,泛调性音乐得到了广泛的发展。①

亨利·考威尔的《爱奥尼亚竖琴》作于1923年,“复古”的思想十分明显。在看似常规的一系列三和弦、七和弦的进行中,横向线条构筑了中古调式爱奥尼亚的曲调,是一首典型的和声式旋律中隐含着调式形式的线性思维作品,见谱例17a。作品的两个基本调式,一个是中古音阶爱奥尼亚,一个是作为对比的现代音阶d旋律小调音阶,两者涵盖了十二平均律中的12个半音,见谱例17b。

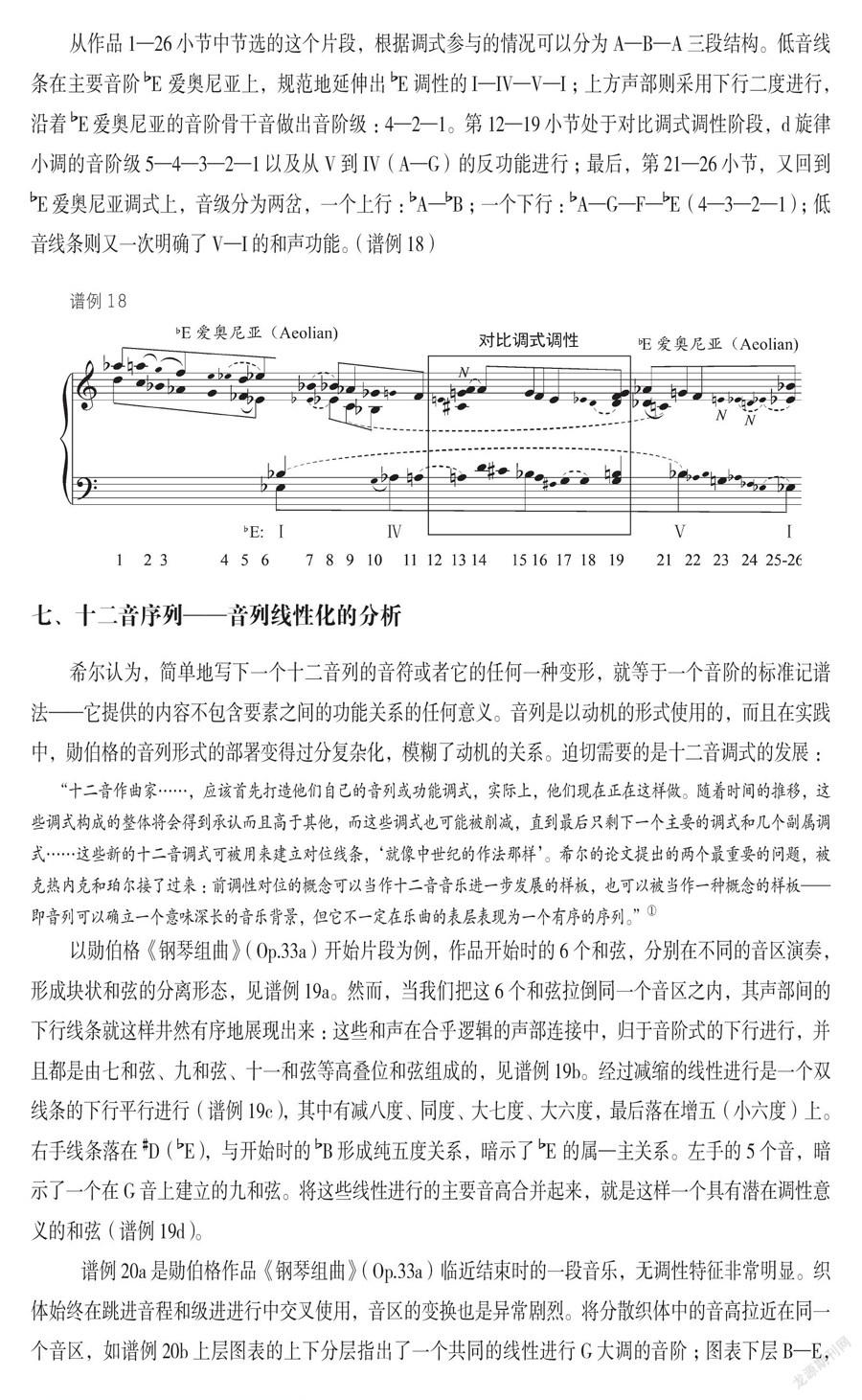

从作品1—26小节中节选的这个片段,根据调式参与的情况可以分为A—B—A三段结构。低音线条在主要音阶E 爱奥尼亚上,规范地延伸出E调性的I—IV—V—I;上方声部则采用下行二度进行,沿着E爱奥尼亚的音阶骨干音做出音阶级:4—2—1。第12—19小节处于对比调式调性阶段,d旋律小调的音阶级5—4—3—2—1以及从V到IV(A—G)的反功能进行;最后,第21—26小节,又回到E爱奥尼亚调式上,音级分为两岔,一个上行:A—B;一个下行:A—G—F—E(4—3—2—1);低音线条则又一次明确了V—I的和声功能。(谱例18)

七、十二音序列——音列线性化的分析

希尔认为,简单地写下一个十二音列的音符或者它的任何一种变形,就等于一个音阶的标准记谱法——它提供的内容不包含要素之间的功能关系的任何意义。音列是以动机的形式使用的,而且在实践中,勋伯格的音列形式的部署变得过分复杂化,模糊了动机的关系。迫切需要的是十二音调式的发展:

“十二音作曲家……,应该首先打造他们自己的音列或功能调式,实际上,他们现在正在这样做。随着时间的推移,这些调式构成的整体将会得到承认而且高于其他,而这些调式也可能被削减,直到最后只剩下一个主要的调式和幾个副属调式……这些新的十二音调式可被用来建立对位线条,‘就像中世纪的作法那样’。希尔的论文提出的两个最重要的问题,被克热内克和珀尔接了过来:前调性对位的概念可以当作十二音音乐进一步发展的样板,也可以被当作一种概念的样板——即音列可以确立一个意味深长的音乐背景,但它不一定在乐曲的表层表现为一个有序的序列。”①

以勋伯格《钢琴组曲》(Op.33a)开始片段为例,作品开始时的6个和弦,分别在不同的音区演奏,形成块状和弦的分离形态,见谱例19a。然而,当我们把这6个和弦拉倒同一个音区之内,其声部间的下行线条就这样井然有序地展现出来:这些和声在合乎逻辑的声部连接中,归于音阶式的下行进行,并且都是由七和弦、九和弦、十一和弦等高叠位和弦组成的,见谱例19b。经过减缩的线性进行是一个双线条的下行平行进行(谱例19c),其中有减八度、同度、大七度、大六度,最后落在增五(小六度)上。右手线条落在D(E),与开始时的B形成纯五度关系,暗示了E 的属—主关系。左手的5个音,暗示了一个在G音上建立的九和弦。将这些线性进行的主要音高合并起来,就是这样一个具有潜在调性意义的和弦(谱例19d)。

谱例20a是勋伯格作品《钢琴组曲》(Op.33a)临近结束时的一段音乐,无调性特征非常明显。织体始终在跳进音程和级进进行中交叉使用,音区的变换也是异常剧烈。将分散织体中的音高拉近在同一个音区,如谱例20b上层图表的上下分层指出了一个共同的线性进行G大调的音阶;图表下层B—E,似乎在暗示着e小调的功能,E音经过38—39小节的延伸之后,最终落在一个调性模糊的块状和弦上。剔除各种外音、临时升降音,再进一步减缩上述图表,便会发现其中徘徊在G大调/e小调之间的关系大小调的潜在关系,如谱例20c所示。

在序列音乐中,这种将音列思维转化为音阶思维的互为关系,也是我们在线性进行多声部中的一个有益的课题。

八、无调性十二音音乐中的“有调式”和声

无调性(atonality),调性音乐存在的基本要素是调式音阶、和声功能,当音乐作品中的这些进行的原则受到冲击而逐渐变得模糊不清时,“调”的存在就失去了本质的意义。即使有的音乐作品中还可能保留着传统的三和弦、七和弦形态,但如果它们是在另外某些规则当中运行,并且获得了相对独立的地位,使得和弦具有“指导性综合体”的规范意义,这时调性音乐实际上就已经有名无实了。“无调性”音乐这一术语产生在20世纪上半叶,含有3种宽泛的意义:1.泛指按照调性写作规律以外的、没有调性中心存在的所有音乐;2.泛指那些既不是调性的、也不是序列的,所谓自由写作形式的音乐;3. 专指以勋伯格、威伯恩、贝尔格为代表的十二音音乐。它区别于序列主义(serialism)、十二音作曲(twelve-tone composition)等形成体系的、具体的作曲技法形态。①

在无调性音乐中,本应回避任何带有调性含义的手法,包括对调式的回避。但潜在的暗示、延伸式的应用还是不可避免会发生的。以查理斯·艾夫斯的歌曲《囚笼》为例,见谱例21a,该作潜在的3个调式见谱例21b,其线性结构分析见谱例21c。

观察结构分析图式(谱例22c),第一行表示的是声乐部分,根据符干分为二层:上层分别勾画了调式2和调式1的音阶骨干音,最后是调式3:下层是调式1(弗利几亚)主音E的延伸,E大调的下行音阶(降六级音)。第二行图示解释的是钢琴的右手:先是E伊奥尼亚的Ⅴ—Ⅰ级;然后进入调式1,显示了弗利几亚的Ⅴ—Ⅶ级音的延伸过程;下层是弗利几亚调式Ⅰ——Ⅲ级的延伸过程。第三行图示表示钢琴的左手:G持续音表示调式2的主音一直在延伸中;上层是调式2爱奥尼亚的Ⅴ—Ⅰ级的下行进行,其中Ⅳ级C、B两音的延伸过程最长。

查理斯·艾夫斯《囚笼》结束时被抽象化的两个和弦中,高音谱表和弦是E弗利几亚以七和弦的形式分解纵合化 ;低音谱表和弦由G爱奥尼亚三和弦附加四度音的分解纵合化而构成 。

九、十二音非调性音乐中的“有调式”和声

十二音音乐是对十二平均律下各种作曲组织的一种统称,既可表明其调性组织,也可引申为非调性(non-tonality)的意义。所以,在很多情况下,人们只要是看到“十二音”这个词汇就认定一定是无调性,这也是一种粗略认知的误解。

潜调性(potential tonality)比泛调性具有更为难以识别的外部特征,作品往往以非调性音乐的面貌出现……但如果进一步仔细观察,在作品的低声部走向和上声部的音级运动中,仍存在着与特定的调性相关联的“散状”音高组织,尽管声部的进行关系往往是非线性的,织体是以点描为特征的,也不妨碍潜在调性音高组织形成的可能性。①

以史密斯·布伦戴尔Fons Bonitatis的片段为例(谱例22),其旋律明显是按照大调式写作的,其和声则采用平行七和弦、反向四度叠置的声部进行方式,造成无调性的音响背景与有调式的旋律两者的有机结合。

以阿尔班·贝尔格《四首歌曲》(Op.2 No.2)中《我在睡梦中降生》的片段为例,见谱例23。注意作品标注的6个降号,这意味着作曲家想要保留调性组织的初衷。但这种调性组织在十二音半音化密集的音高组织中,也很难以直接显露出来,作品的音响结果给我们留下的是“无调性”的印象,这种“两者兼有”的含蓄表达,更是艺术作品中所需要追寻的一种美感特质。

作品虽标有6个降号,但高度半音化的音响掩盖了调性,使其在十二音“泛调性”的游移性主音的写作中失去对于调性控制,然而并未失去其中暗含的调式:e小调和a小调(导音并列2音),见谱例24。

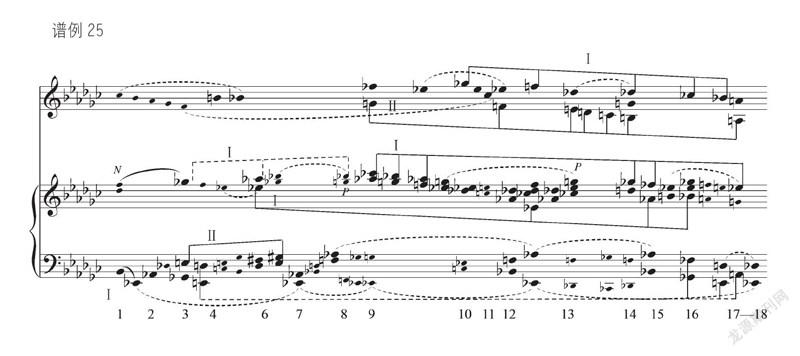

降G调号意味着作品有调性的倾向,但由于作曲家有意摆脱功能和声的限制,其中的和弦之间已经不再是功能圈内的解决问题。三层图示(谱例25)代表着声乐和钢琴左右手,上方声乐声部先是被调式1和调式2的延伸拉开,最后落实在各自的音阶音上。钢琴的左右手都是在调式1(e小调)的结构框架中,左手的上层是调式2,下层是调式1的框架。在每一个调式骨干音之间,还存在着许多半音化进行的经过音(P)或邻音(N),调性就是在十二音半音化密集排列的情况下,隐藏在其中。当然,听觉很难直接感受到,但通过这样的理性分析可以窥视到,作曲家在创作此类作品时的心理暗示,以及徘徊于调性与非调性之间的对比、平衡作用。以这样的方式回顾创作的初衷,也是对后来者的一种有益的启迪。

结 语

在很多作曲家的作品中,已经对身处调性或非调性背景下的地域性调式旋法作用有了成功的尝试和有效的音响结果。从“有调性有调式”到“无调性却有调式”旋法,大量作曲家作品中的此类尝试已经给出了种种答案。其隐藏在音高体系具体运用的实例中、节奏动态及管弦乐法的演示中,却被淹没在“有没有调性”的分析争议当中,从而失去了追踪最有价值的、分析研究音乐風格的机会。

20世纪的现代音乐创作,是以“打破功能调性”的运行规律而令人侧目的种种音乐理论与作品实践。所谓“打破功能调性”,其实并未打破“线性进行中的调性”,因而出现了诸如“泛调性”“双调性”“多调性”以及“十二音调性”音乐的变形样式等,这就再一次将功能调性和声与线性思维和声两者间的关系提到前沿而引人注目。加之近现代音乐分析的认知方法、申克式图表分析法的手段参与,已经能够清晰地辨别清楚“后调性时期”线性思维多声部手法为音乐结构方式带来的丰硕成果。尽管功能调性和声的影响依然存在,但也只是存在于大小调体系和“纯三度叠置和弦”中。如果音乐是建立在大小调体系之外,并且不以三度叠置和弦作为唯一和声进行的形态,则传统的和声分析方法就会受到挑战和干扰。其道理如同音乐创作理念一样,需要及时地适应与变通,而不能因为在传统分析理念上说不通,就盲目抵制现代音乐中与之相配的新规则与新方法。传统音乐与现代音乐不仅因其产生时代的不同而具有不同的审美态度和观察视角,进而产生与之相适应的创作技法和分析方法;还在各自独具的、本体创作技法的优势互补中巧妙、合理地融合,这也是音乐创作中值得深思熟虑的重要方面。

本篇责任编辑 张放

收稿日期:2021-09-10

作者简介:姚恒璐(1951— ),男,中央音乐学院教授(北京 100031)。