静脉溶栓治疗联合早期康复护理对急性脑梗死患者的影响研究

2022-02-13于虹艳

于虹艳

据相关流行病学数据表示[1],脑梗死属于临床治疗中较为常见的一种脑卒中疾病类型,发病率约占70%~80%,同时该疾病的病死率约占10%~15%,致残率极高且可复发。急性脑梗死又称缺血性脑卒中,患者的临床症状主要表现为偏瘫、构音障碍、感觉异常、共济失调、头痛等,需要采取相关的治疗方案辅以针对性的护理干预,帮助患者整体提高临床疗效及预后效果。部分医学研究专家表示[2],静脉溶栓治疗联合早期康复护理应用于急性脑梗死患者的临床效果显著;因此,本次研究中将针对这一结论进行研究,并深刻探究其对急性脑梗死患者临床效果的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年10 月~2020 年10 月本院收治的急性脑梗死患者80 例,纳入标准;患者及其家属均知情,自愿参与研究,并已经全部签署协议书。排除标准;合并严重心、肺疾病,具有语言沟通障碍或依从性较差者。将患者随机分为常规组和实验组,每组40 例。常规组中,女15 例,男25 例;年龄48~74 岁,平均年龄(60.3±4.6)岁;合并疾病类型:高血压、糖尿病、冠心病等。实验组中,女18 例,男22 例;年龄47~74 岁,平均年龄(60.0±4.7)岁;合并疾病类型:高血压、糖尿病、冠心病等。在本次研究中,两组患者的性别、年龄等一般资料比较差异无统计意义(P>0.05),具有可比性。本研究经本院相关伦理委员会监督核准后进行。

1.2 方法

1.2.1 静脉溶栓治疗 两组患者在入院接受相关指标检查后均按照医嘱接受静脉溶栓治疗方案,即:尿激酶(广东天普生化医药股份有限公司,国药准字H20113006)静脉滴注,将200~300 万单位尿激酶与100 ml 的生理盐水配制后静脉滴注,45~90 min 滴完,1 次/d;同时给予患者进行营养脑神经、降低颅内压等针对性治疗,治疗时间为连续7 d。

1.2.2 护理干预 常规组给予普通护理,实验组给予早期康复护理,主要内容如下。

1.2.2.1 关节与肌肉运动康复训练 每天进行指关节的伸展与握曲训练,根据干预之初患者的肌力评估结果,对其实施针对性的指关节训练,训练时间为20 min/次,2 次/d;指导患者以踝关节向内侧缓慢转动逐渐与向外缓慢转动,并实施10 min 的交替运动,2 次/d;根据患者的实际耐受度对其进行大关节训练,指导患者缓慢的进行屈膝屈髋等被动活动,并在患者可承受范围内增加屈膝屈髋角度,同时观察患者在训练过程中是否出现关节疼痛及损伤情况,注意防止关节拉伤;肩关节与肘关节训练则需要根据其自身实际情况以屈伸运动为主,逐渐的加大内展动作,训练时间为20 min/次,3 次/d。

1.2.2.2 语言功能康复训练 在康复训练中,护理人员需要耐心、细心的为存在语言沟通能力障碍患者讲解语言功能障碍发生的机制以及干预过程,增加患者的配合依从性,并由简单到困难的进行单音字的训练,指导并向患者示范发音的方式,并鼓励患者反复练习,帮助患者缓慢的进行语言功能的恢复。

1.2.2.3 吞咽功能康复训练 对于存在吞咽功能障碍的患者,在康复训练中进餐时需要呈坐位并尽量将其头部稍稍前倾,根据患者的实际情况最好辅助其坐在椅子上进餐,保持舒适的体位,避免患者发生饮水呛咳及吞咽困难;同时还可以指导患者通过咀嚼动作训练和舔唇训练方式锻炼舌部肌肉及咀嚼肌肉,促进其吞咽反射能力的提升。

1.2.2.4 日常生活能力训练 护理人员在临床早期干预中,需要指导患者进行进食、穿脱衣物、系鞋带等生活常识活动的训练,并通过耐心的指导使其感受到自身的功能康复效果,从而整体帮助其提高护理依从性和配合度。

1.3 观察指标及判定标准

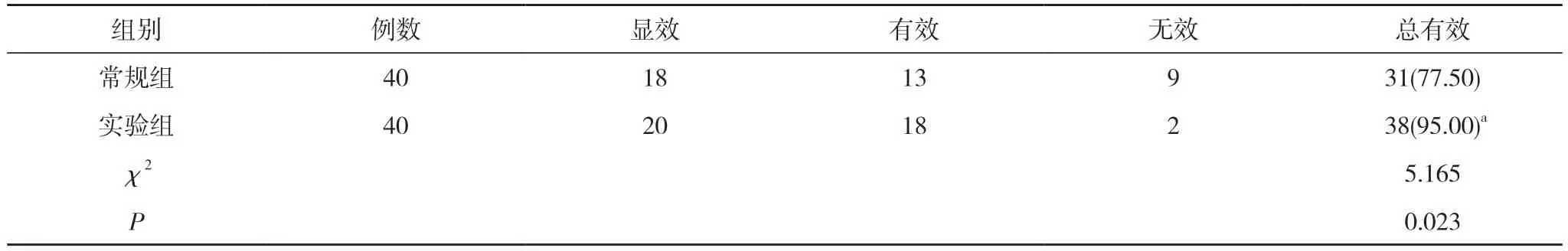

1.3.1 比较两组患者临床疗效 显效:患者临床症状及生命体征平稳,可自行实施正常的运动和生活;有效:患者临床症状及生命体征趋于平稳,可在医护人员及家属的指导下进行简单的运动和生活;无效:未能达到以上两种标准,且病情加重,日常运动和生活完全依赖他人。总有效率=有效率+显效率[3]。

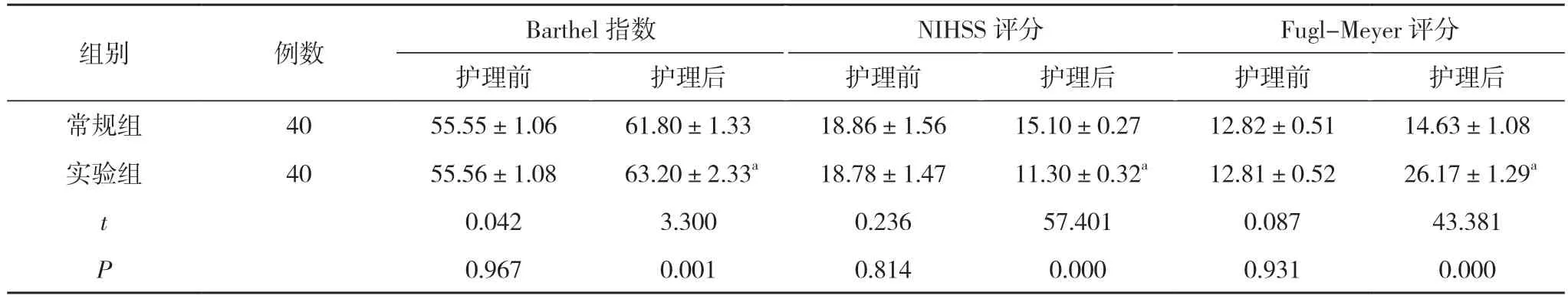

1.3.2 比较两组患者护理前后康复指标 分别采用NIHSS、Barthel 指数、Fugl-Meyer 对患者护理前后的神经功能缺损程度、生活自理能力、运动功能进行整体评估,其中NIHSS 评分越低表明神经功能缺损程度越轻,Barthel 指数越高说明生活自理能力越好,Fugl-Meyer 评分越高表示肢体功能恢复越好[4]。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较 实验组的总有效率为95.00%(38/40),显著高于常规组的77.50%(31/40),差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较[n,n(%)]

2.2 两组患者护理前后康复指标比较 护理前,两组的Barthel 指数、NIHSS 评分、Fugl-Meyer 评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,实验组的NIHSS评分低于常规组,Barthel 指数及Fugl-Meyer 评分均高于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者护理前后康复指标比较(,分)

表2 两组患者护理前后康复指标比较(,分)

3 讨论

参考相关文献资料发现[5,6],脑梗死主要发病人群为50~65 岁的患有动脉粥样硬化、高血压的中老年人,主要是指患者脑局部供血障碍导致的脑组织缺血、缺氧引起的脑组织坏死、软化现象,发病后患者可出现典型的偏瘫、偏身感觉障碍和同向偏盲表现以及多种中枢神经系统异常引发的后遗症,需要给予有效的治疗和护理措施进行干预,以整体保障患者的日常生活及生存质量。

本次研究中,通过给予急性脑梗死患者静脉溶栓治疗联合早期康复护理干预,结果显示:实验组的总有效率为95.00%(38/40),高于常规组的77.50%(31/40),差异具有统计学意义(P<0.05)。护理后,实验组的NIHSS评分(11.30±0.32)分低于常规组的(15.10±0.27)分,Barthel 指数(63.20±2.33)分及Fugl-Meyer 评分(26.17±1.29)分均高于常规组的(61.80±1.33)、(14.63±1.08)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。尿激酶静脉溶栓用于治疗急诊心肌梗死患者,可以有效解除血栓,缓解患者的病情,减少脑梗死急性期间的功能抑制及反应,同时也可以减少相关并发症状的发生,待患者的病情稳定之后,根据患者的实际情况实施相关护理干预措施,辅助效果显著[7]。传统的临床护理中通常给予急性脑梗死患者普通护理干预,但是其整体护理效果不明显,仍需要实施针对性的早期康复护理。早期康复护理干预属于临床中较为常见的一种护理模式,其主要是针对患者用药治疗后的实际情况在早期介入相关护理措施,从而达到加快身体各指标康复的效果[8];在本次研究中,护理人员给予患者关节与肌肉运动康复、针对性康复训练以及日常生活能力训练等早期康复护理措施,帮助患者改善了不良情绪以及临床中出现的肢体功能、吞咽功能、语言功能等障碍情况,从直观的功能训练结果增加了患者的治愈信心以及肢体功能锻炼的配合程度,再加上为患者进行简单的生活指导,整体提高了其日常生活自理能力。

综上所述,急性脑梗死患者采用静脉溶栓治疗联合早期康复护理干预对其临床疗效、疾病状态、生活自理能力、运动功能等相关指标的恢复具有重要作用,效果显著。