“供应链管理”课程思政教学改革的实践与思考

2022-02-12刘宏伟

摘 要:课程思政是高校“三全育人”体系构建的重要一环,是新时代高校教学改革的一个重要方向,其重点是将思想政治教育的内容融入到各类专业课程教学过程中去,通过专业课的思政协同,与思政课形成同频共振,相互呼应,共塑新时代接班人。在工商管理专业“供应链管理”课程中,通过激发任课教师的德育思想,提升任课教师课程思政能力,探索在课程教学过程中将知识技能点与思想政治教育相结合,将人文素养、政治素质与专业意识相融合,从而实现教书与育人的统一。

关键词:“供应链管理”;课程思政;教学改革

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2022)01-0058-04

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程。2017年12月,教育部发布最新的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,提出了要大力推动以“课程思政”为目标的课堂教学改革。

2019年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》,要求整体推进高校课程思政。2020年4月,教育部等八部门联合印发《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》,要求全面推进所有学科课程思政建设。在这样的政策指导下,各类学校都开展了课程思政的研究和实践。作为高等职业院校的工商管理专业的课程思政改革同样被提上了日程。“供应链管理”课程作为工商管理专业课程体系中的核心课程之一,是开展课程思政的主阵地。课程思政改革的路线是围绕知识传授、价值塑造和能力培养的多元统一目标来优化课程设置,探讨专业课课程思政元素的挖掘和应用,修订完善教学设计,在课程教学过程中将思想政治教育元素融入其中,实现立德树人和润物无声的双重目标。

一、“供应链管理”课程思政的基本设计思路

(一)课程特点分析

“供应链管理”是工商管理专业的必修课程之一,内容主要是现代企业运营的供销领域,学习以顾客为导向的现代企业流程改造和变革,从而解决和适应快捷、有效、准确的供需矛盾及要求。既包括企业整体上的信息、物流、绩效等管理内容,也包含企业内部管理细节的采购、库存、运输、生产、选址等内容。内容相对繁杂,适合知识与技能一体教学,有较强的应用性。

(二)教材教情分析

教学过程中,教师选用过多个不同版本的教材,无论是任务驱动项目式教学的教材还是按照教学大纲循序编排的教材,差别在于内容展现的方式和顺序,其知识技能培养的主体是一致的。基本上包括:认识和理解供应链管理基本概念;掌握供应链战略及其匹配,理解供应链网络的设计规划规则;供应链协调的内涵,信息共享的问题,不协调的情形和改善的办法;供应链管理过程中的采购、库存、运输、生产等相关环节的配合和管理的方法;供应链组成各部分的绩效与关系管理等。专业课教师的主要任务是根据一定的课程思政主线,对内容进行选择和整合,前后一致、相互呼应,服务于“培养人才、立德树人”的任务目标,并落实到学生身上。

学习该门课程的是工商企业管理专业二年级的学生,年龄在19周岁左右,正是人生三观形成的关键期、理性增长的黄金期,思维活跃度和实践尝试的兴致很高,对企业管理的内容普遍很感兴趣。教师只要能以学生的视角开展教学引导,找到课程思政的切入点,就能激发学生的课堂参与度和同情共振,在传授基本知识技能的基础上,达到预期的思政教学效果。

(三)设计基本原则

1.学生本位原则。实际教学过程中,对“学生本位”的理解有两类:一类是把学生当作课堂主角,让学生授课,采用类似翻转课堂的教学方式。学生提前做预习,提出问题,解答问题,与教师共同探讨。教师是在学生学习活动的基础上,采用协助进行深入的、提高式的教学方式。另一类是教师站在学生的角度,以学生的认知层次和高度这一“本位”来组织教学,因材施教,即用学生听得懂的、感兴趣的、能理解的语言和素材来实施教学。两种“学生本位”的尝试都重点关注到学生的主体地位,侧重互动性和教学效果的落实。课程思政正是师生互动最佳的结合点,认真研究学生的年龄、地域、经历、知识层次和认知特点,有针对性地对教学内容取舍整合,选择适合当代大学生的有效教学方法,发挥学生的主观能动性,引导学生树立专业意识,并学会从专业的视角认知世界、改造世界,防止课本上高度归纳的知识与实践的割裂导致学生学习困难和思维惰性。

2.素质优先原则。工商管理专业培养的是中国特色社会主义建设过程中所需的工商管理领域的专业人才,其专业素质包括社会主义核心价值观、人文精神、科学素养、社会责任感、公共意识和职业道德、国际视野、本土情怀、创新精神、交流沟通和团队协作能力等内容。相对于专业知识技能的学习收获,专业素质的养成更加必要且艰难,影响更为深远。有研究显示,大学生在大学学到的专业知识在实际的工作中得到应用的不到十分之一。千差万别的岗位需求,更多的是通过岗位实践来培养和提高人的专业水平的。在学校养成的专业素养相比学到的知识点,更具核心竞争力和长久性。专业课教师应按照专业素质优先的原则,每一堂课选择1~3个(不宜过多)知识点或技能过程作为素质培养的切入点,适当引申迁移,进行价值引领的“画龙点睛”(知识技能是龙身,价值引领是点睛)。学生通过知识点和技能的学习,在熟悉工作流程和步骤的基础上,逐步养成查找问题、分析问题、解决问题的思维习惯。

3.润物无声原则。《论语·述而》有载:“不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。”其中道明了一个教育的重要原则,即掌握教育的时机。教师在专业课中进行思政教育不能生搬硬套,而要创设合适的时机,才能融入无痕,潤物无声。切入点应该是短、新、近的素材,启发的话语也不需要多,三言两语就能回味悠长。多用现实现象和问题引导学生,循循善诱,结合当代青年的所见所思所想去授课。这就要求专业课教师在备课时不仅要把知识技能点备好,更重要的是要把思政元素的融入、引申问题解决好。备课的关键在于讲授思路的连贯性和知识技能的整体性,从前到后,水到渠成,瓜熟蒂落,才是一堂好课。

4.知行合一原则。“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”新时代,大学教育就是培养现实的社会主义事业的建设者和接班人,并引导他们通过社会主义建设实践达到个人的全面成长、发展和完善。大学阶段对于学生就业后的工作实践,只是个开端,这个时期最重要的不只是技能训练,而是视野的拓展和专业习惯、态度和意识的初步养成。至于工作所需的知识技能主要还是靠工作实践。根据人文科学与自然科学的内在一致性,从规律探索求真的角度进行课程思政元素的挖掘和融入,是合适的,也是相互印证的。只有将思政元素拓展到做人做事的道理、科学精神素养、家国情怀等内容,才能充分帮助学生把专业求学与日常生活及未来的职业规划、个人成长、家国责任等融为一体,真正培养学生的知行合一。

二、“供应链管理”课程思政的融入途径

(一)知识点理解融入

知识点的讲解是专业课程授课的重要任务,但仅仅把知识点照本宣科复制到课堂上是不够的。教师的讲解必须通过对比、演绎、归纳等多种方式对知识点进行解构重组,一方面要把知识点以学生听得懂的语言表述出来,另一方面要结合学生经历融入生活内容和情感。这个过程就是融入思政元素的切口和时机,应重点把握好。要把知识点讲透,就要让学生体验到共情。例如,教师在讲供应链的特征时,其全局性、动态性、复杂性的讲解可以结合国家商品经济发展的国策和历史、现状,引导学生辨析中国改革开放前30年工业体系的基础建设与改革开放后40年的快速发展的相互关系。进而结合中美贸易战的时事,解释中国之所以能毫无畏惧,在于完整的工业体系和全球供应链基础提供的底气,增强学生对国家发展进步的信心,坚定“四个自信”。

(二)历史知识性融入

一般而言,专业课程中的一些概念、方法、理念的提出都有历史可追溯性,都是根据生产力与生产关系的变迁逐步产生和变化的。教师在讲授这些概念、方法、理念的时候,往前追溯它的历史,往后展望它的未来,秉持唯物史观可以更准确地帮助学生把握概念,形成自我判断。这是比较容易的思政结合点。但要进一步融入大历史进程中,将专业知识技能的发展与政治、经济、文化、思想等进行全方位的结合,则需要教师多下一番功夫。例如,讲供应链的发展历史,可以先讲小历史——供应链产生、发展的具体历史。但要深刻理解供应链出现的原因,把握未来发展的趋势,则需要将供应链的产生与美国经济发展、政治架构、企业文化、管理思想等大历史因素进行结合,分析其在生产力发展不同阶段的表现形式和变迁,并与其他国家、其他经济制度进行横向对比,才能更好地将供应链的概念讲透,帮助学生构建历史唯物主义视角。

(三)迁移性拓展融入

知识的学习必须学会迁移,举一反三,将专业视角和素质融入到现实生活中,用以解释现实生活中的现象,才具有吸引力和说服力。“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,说的就是做人做事内在统一性的道理。专业课教师应具备随时随地进行知识技能迁移的敏锐性,在讲授特定知识点时,要积极主动地将知识迁移到学生能观察到的和有过类似经验的领域,这样就可以激发学生的兴趣,解答学生的现实困惑,从而有效提高学生的认知和理解层次,帮助学生把知识真正学到脑、用到手。例如,讲供应链的库存控制时,教师可以结合学生购物的方式、习惯和存放方法,将“分类管理法(ABC)”“定量控制法”“定时控制法”等内容讲透,而且可以有效地指导学生进行宿舍内务管理,减少浪费,提高校园生活质量,并可以进一步拓展到家庭的日常生活消费中,帮助学生养成良好的生活消费习惯和整理习惯。

三、“供应链管理”课程思政过程中的问题与反思

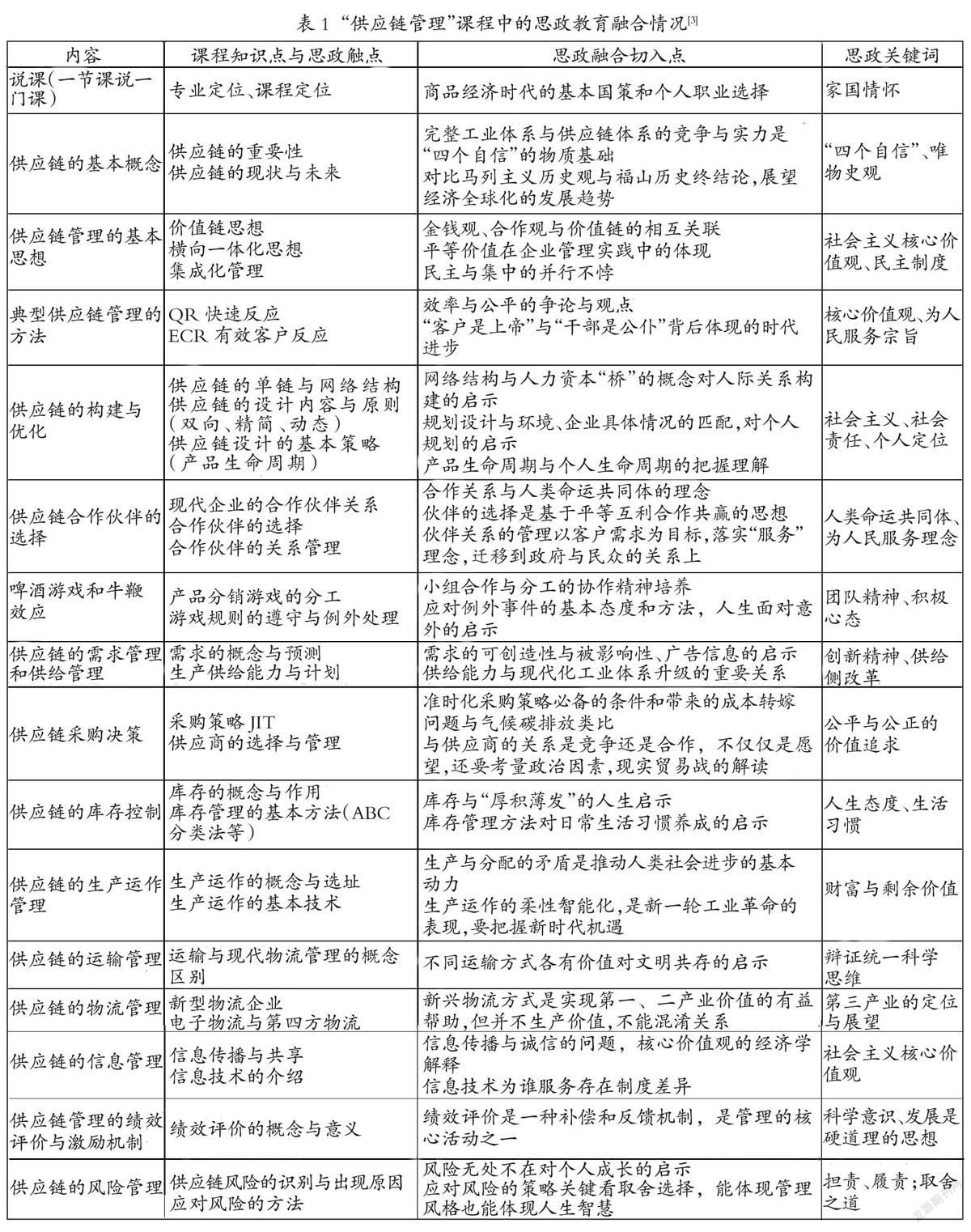

在我国经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级、世界格局急剧变化的背景下,供应链管理的变化和发展对工商管理人才的综合素质提出了更高要求。专业课教学必须紧跟新时代要求,做出相应的调整。落实到“供应链管理”课程教学上,教师应在不弱化专业知识和技能培养的前提下,充分挖掘课程中的思政元素(见表1),并有机融合到课程全部章节中,提升学生的学习兴趣和参与热情,有效融通学生专业素养与思想政治教育的协调进步。经过近三年的实践推进,课程思政改革实施中有几点问题需要注意。

(一)防止任务偏离

“供应链管理”课程较多地使用项目任务式教学方式,在课程内容的设计上,一般兼顾知识和技能两方面素质的培养,这给课程思政的展开提供了施展的空间。但更多的施展空间,可能导致教学任务的偏离,因为总课时是确定的。这需要教师在选择讲授重难点时有所取舍,难以面面俱到,提高了备课难度。一般一个章节有三到四项任务,而一项任务的重点知识技能加思政的展开,就需要耗费60分钟左右,这样教学过程经常会出现虎头蛇尾、顾此失彼的情况,任务往往难以全部按时完成,只能有所选择,有所侧重。这就导致课程呈现的成效差异很大,不同的教师因为职业经历、三观、知识层面和专长的差异,课程展开品质各异,缺乏一致性。为防止同一课程的差异性过大,需要发挥教研室、教学团队的作用,群策群力优化课程,尽量统一每一项任务的侧重点和思政结合点,进行任务中知识技能点的分级,确保重点任务优先实现。

(二)防止过度迁移

专业课教师在选择思政元素与知识技能进行融合的过程中,要打得开,更要收得回,一定要防止过度引申和迁移,要时刻紧贴知识技能点来开展活动。为了思政而思政不是专业课程应该具备的特征,离开专业知识而进行的思想政治或素质培养不是专业课教师的课堂任务。适度的引申和迁移,才能将思想政治教育融于课程教学中。这种收放自如,需要时间和经验的打磨,最能反映出一个专业课教师教书育人的综合能力。专业课教师应以此作为终身追求,不断在教学过程中整合知识技能点,锤炼融合技能,提高教学成效,在教学过程中为社会主义建设事业培养有能力、高素质的接班人。

总之,专业课教学过程中的课程思政探索是一个长期的工作,专业课教师要上好课更要育好人,尤其需要克服职业技能无关价值判断的思想障碍,将专业技能培养和成长成才教育统一起来,将课程教学与思想政治教育统一起来,主动出击挖掘专业课程中的思政元素,并融入教学过程,帮助学生修炼“技”与“道”的协调进步。突破职业教育技能训练的思想局限,不断将课程内容进行选择、锤炼、糅合,将思政元素更好地融入教学全过程,努力达到润物无声、立德树人的教育境界。

参考文献:

[1]陆道坤.课程思政推行中若干核心问题及解决思路——基于专业课程思政的探讨[J].思想理论教育,2018(3):65.

[2]王政文.习近平新时代高校思政教育立德树人思想研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2019,73(1/2):5.

[3]张海龙.“发酵工程”课程思政教学改革的探索与实践[J].微生物学通报,2021,48(4):1400.

[4]高国希,叶方兴.高校课程体系合力育人的理论逻辑[J].中国高等教育,2017(23):12.

■ 编辑∕丁俊玲

收稿日期:2021-01-22 修回日期:2021-03-08

作者簡介:刘宏伟(1979—),男,江西九江人,九江职业大学经管学院讲师,研究方向:行政人力资源管理。

基金项目:2020年江西省高校教改课题“‘供应链管理’课程思政教学改革的探索与实践”( JXJG-20-59-10)