2016—2020年武汉市晚期血吸虫病死亡患者调查分析

2022-02-11张佳京徐明星罗华堂王浩李洋熊月琳王帅刘毅俊

张佳京,徐明星,罗华堂,王浩,李洋,熊月琳,王帅,刘毅俊

武汉市疾病预防控制中心,湖北 武汉 430020

晚期血吸虫病(简称晚血)是因为患者长期反复或大量感染血吸虫尾蚴后未予以及时治疗或治疗不彻底,虫卵沉积于肝内或者结肠等处,导致结缔组织增生,引起血吸虫性肝纤维化、门脉高压征、结肠增殖等,随着病程迁延,可引起肝硬化、上消化道大出血、肝性昏迷等严重并发症进而危及患者生命,是血吸虫病危害最重的疾病类型[1]。为此,笔者收集和整理了2016—2020年武汉市晚血死亡患者资料,分析其治疗情况、死亡原因,为制定针对性干预措施和救治方案、改善晚血患者生命质量提供参考。

1 对象和方法

1.1 对象 调取武汉市登记在册的晚期血吸虫病患者名单,选择2016—2020年期间死亡的晚血患者。

1.2 诊断标准 根据《血吸虫病诊断标准》(WS 261—2006),晚血病例分为临床诊断病例、确诊病例两种诊断类型和巨脾型、腹水型、结肠增殖型和侏儒型四种临床分型。

1.3 调查方法 通过查阅武汉市晚血死亡患者的信息资料,整理一般人口学特征、疾病信息、治疗情况、死亡原因等信息。

1.4 分析方法 采用Excel 2007整理晚血死亡患者性别、死亡年龄、诊断、治疗以及死亡原因等信息,通过SPSS 22.0软件进行统计分析,计量资料符合正态分布使用±s描述其集中趋势,不符合正态分布使用M(Q1,Q3)描述其集中趋势;计量资料中符合正态分布的使用方差分析或t检验进行分析,不符合正态分布的使用Wilcoxon秩和检验进行分析,率的比较使用χ2检验,相关性分析使用Spearman秩相关,检验水准α=0.05。

2 结果

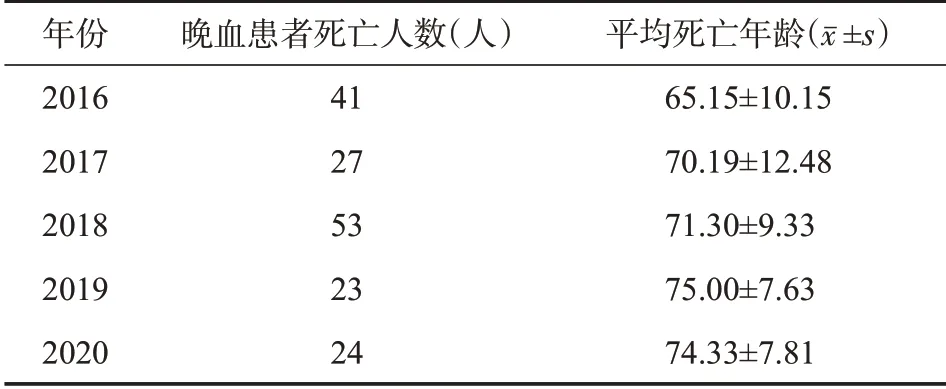

2.1 晚血患者基本情况 共收集2016—2020年武汉市晚血死亡患者168名,其中男性94人,占55.95%,女性74人,占44.05%。临床诊断病例147人,占87.50%,确诊病例21人,占12.50%。腹水型127人,占75.59%,其他类型41人,占24.41%,包括巨脾型39人和结肠增殖型2人。168名晚血死亡患者平均诊断年龄为(61.25±11.94)岁,病程时间中位数为8(3,14)年。4名晚血患者发现当年未经救治即已死亡,其余164名(97.62%)患者均经过1次及以上治疗,治疗次数中位数为3(2,6)次,治疗1、2、3、4、5次的人数分别为36人(21.4%)、25人(14.9%)、23人(13.7%)、22人(13.1%)、14人(8.3%)。死亡年龄最大94岁,最小38岁,平均死亡年龄(70.56±10.21)岁,2016—2020年患者平均死亡年龄差异有统计学意义(F=5.38,P<0.05)。见表1。

表1 2016—2020年武汉市晚血患者死亡年龄情况

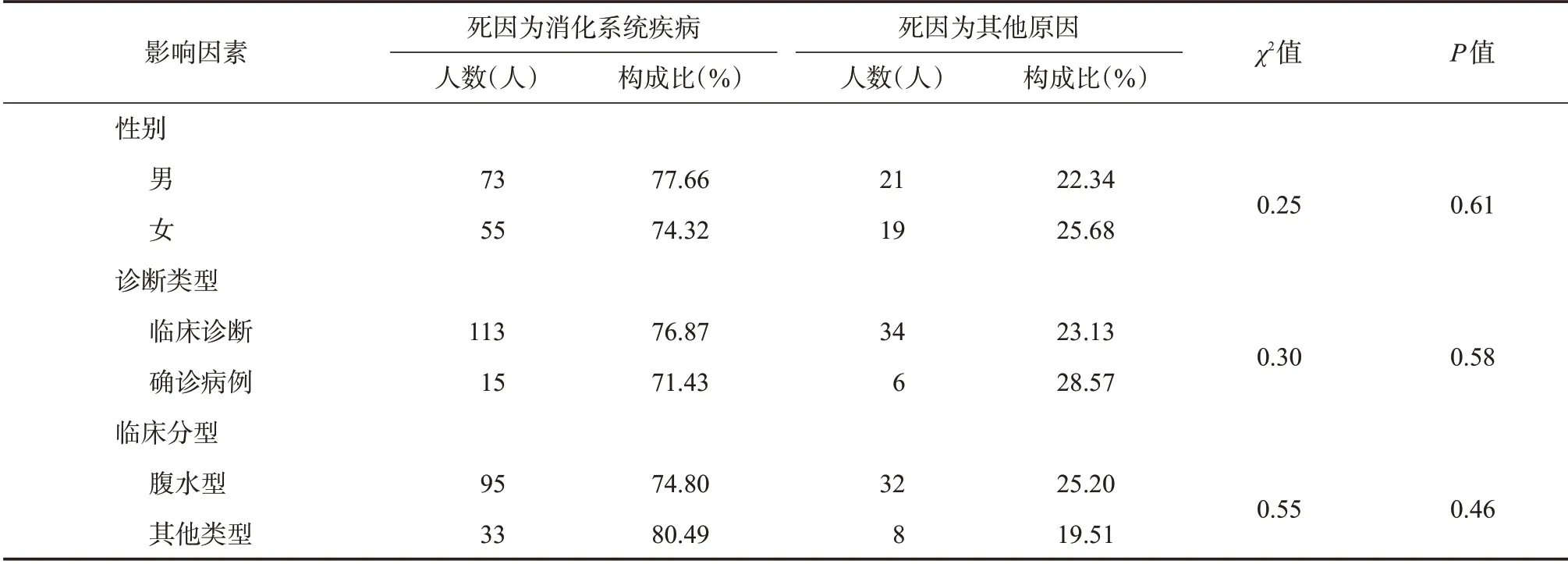

2.2 晚血患者死亡原因及其影响因素 168名晚血死亡患者的死因中,128人(76.19%)为消化系统疾病,包括肝硬化68人(40.48%)、腹水21人(12.50%)、肝癌16人(9.52%)、消化道出血14人(8.33%)、其他消化系统肿瘤9人(5.36%)。其他原因中包括心脑血管疾病19人(11.31%)、呼吸系统疾病2人(1.19%)、其他肿瘤4人(2.38%)和其他情况15人(8.93%)。不同性别、诊断类型和临床分型的晚血患者死因构成比差异无统计学意义。见表2。

表2 2016—2020年武汉市晚血患者死因和影响因素情况

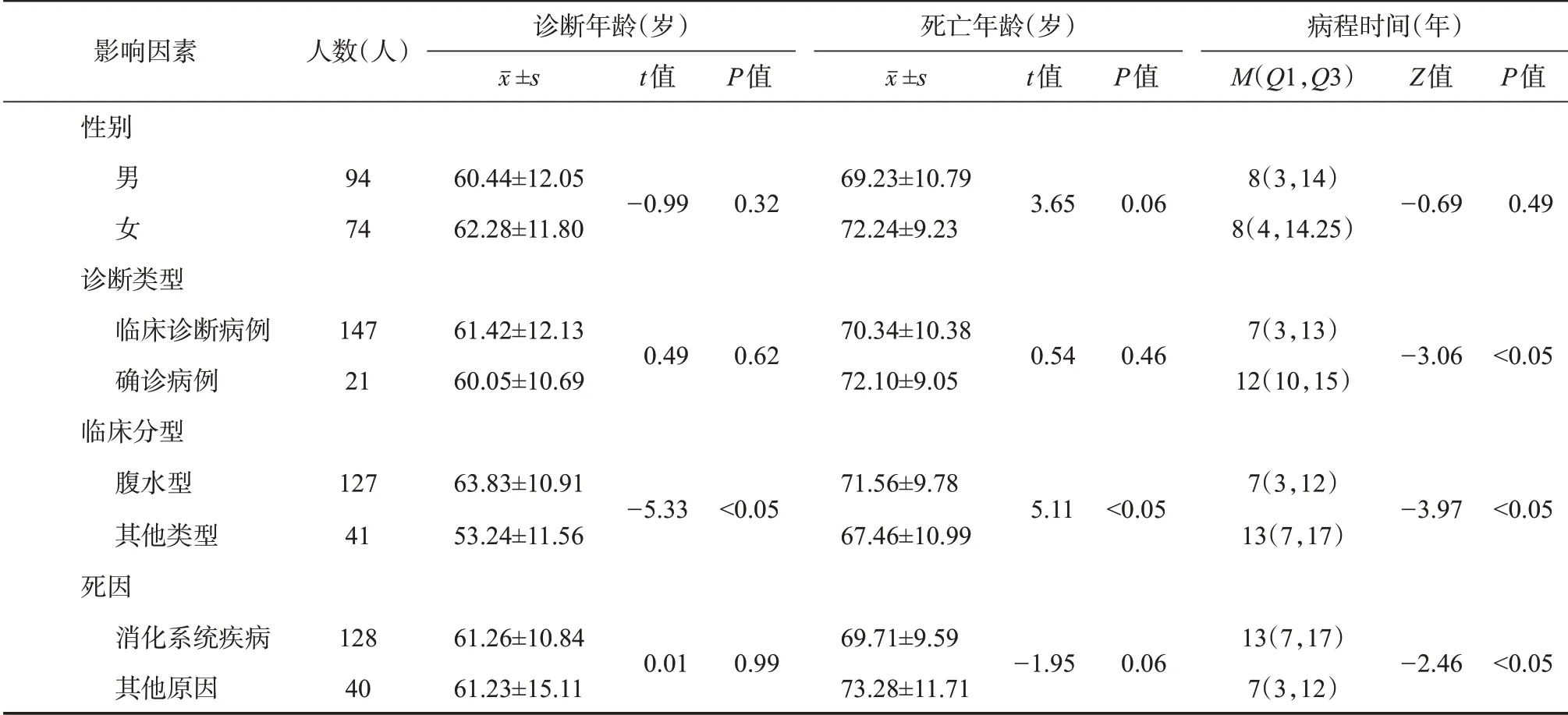

2.3 晚血死亡患者诊断年龄、病程时间和死亡年龄的影响因素情况 对不同性别、诊断类型、临床分型和死因的晚血患者诊断年龄、死亡年龄和病程分别进行t检验和Wilcoxon秩和检验,不同诊断类型的病程时间和不同临床分型的诊断年龄、死亡年龄和病程时间以及不同死因的病程时间差异有统计学意义。见表3。病程时间和诊断年龄存在关联,诊断年龄越小的患者病程时间越长(r=-0.463,P<0.05)。

表3 2016—2020年武汉市晚血死亡患者确诊年龄、死亡年龄和病程情况

3 讨论

武汉市位于长江中游,拥有长江、汉江以及其他各类江河湖泊,属于典型的湖沼型血吸虫病流行区,历史上是血吸虫病重流行区,经过多年积极防治,2013年达到血吸虫病传播控制标准,2019年达到传播阻断标准,血吸虫病疫情降至历史最低水平[2]。武汉市从2005年起取消晚血患者免费救治名额限制,发现1例救治1例,为所有晚血患者提供了救治机会,提高了患者生命质量。

此次调查结果显示,2016—2020年武汉市晚血死亡病例中,男性多于女性,诊断类型以临床诊断病例为主,临床分型以腹水型为主。晚血死亡患者的平均诊断年龄为61.25岁,病程中位数为8年,诊断年龄较晚和病程较长符合晚期血吸虫病发病隐匿、病程较长的特点[3-4]。在治疗方面,除4名患者在诊断为晚血时未及时开展晚血治疗即已死亡外,其余164名(97.62%)均有过1次及以上治疗,治疗次数中位数为3次,大多数患者经过1~5次的救治,基本实现发现1例救治1例的工作方针。

168例晚血患者平均死亡年龄为70.56岁,较2001—2005年武汉晚血患者平均死亡年龄59.54岁有明显提高[5],但低于武汉市2018年81.29岁的人均期望寿命,说明晚血对患者的生存状态依然存在一定影响。2016—2020年晚血患者平均死亡年龄有逐年延长趋势,可能因为武汉市晚血病例以存量病例为主,身体状况较差的患者死亡较早,身体状况较好者生存期较长。此次调查中晚血死亡患者诊断年龄越小者病程更长,说明晚血的早发现有利于延缓晚血病程的发展。晚血死亡患者中,确诊病例比临床诊断病例的病程长,可能与临床诊断病例确诊为晚血需要更加确切的临床指征有关,具体原因尚待进一步研究。部分巨脾型患者治疗后转为腹水型,并且腹水型在早期容易被忽略而巨脾型在早期症状更为明显,这可能是腹水型患者的诊断年龄较晚和病程较短的原因。

晚血的主要健康危害是消化系统相关疾病,其病理基础为肝纤维化和门脉高压等。肝纤维化导致肝功能损害,很多患者经病原学治疗或者切脾后肝纤维化仍可能持续进展,呈现不可逆发展,使肝硬化成为晚血患者主要死亡原因;门脉高压可引起腹水,在某些诱因或加压下也可诱发消化道出血;肝纤维化时免疫功能低下,肝细胞逐渐发生改变而容易产生癌变导致肝癌,都可以导致晚血患者死亡[6-8]。此次调查显示晚血患者死因主要为消化系统疾病,占比为76.19%,前几位为肝硬化、腹水、肝癌、消化道出血,均属于晚血常见的并发症,其中肝癌占比为9.52%,高于其他肿瘤,提示晚血救治时要重视并发症以及肝癌的发生。消化系统疾病为死因的患者病程较其他死因的病程长,可能是由于肝硬化、腹水等疾病比心血管疾病和呼吸系统等疾病导致死亡的发展过程更为缓慢。

综上所述,武汉市应进一步加强血防健康教育,坚持和完善现行晚血救治政策,坚持早发现、早诊断、早治疗的原则,以减缓晚血患者病程发展。在晚血救治工作中要关注晚血并发症,坚持定期随访和监测,积极探寻预防和缓解肝纤维化的有效技术手段,改善患者生命质量[9-10]。晚血患者生存质量降低,家庭生活和社会生活均会受到极大影响,因此提高晚血患者生存质量是一个系统工程,还需要继续完善社会保障制度、加强对晚血患者的家庭及社会关怀[11]。