“仿古玺式篆刻实践”

——分析元明文人对于古玺印式的探索性尝试

2022-02-11俞明明南京特殊教育师范学院美术与设计学院

俞明明(南京特殊教育师范学院美术与设计学院)

“古玺”之“名”至清代才被时人所释出。而从篆刻艺术的实践来看,却并非如此,早在元明时期就有部分文人不满足于秦汉印章的单一印式,对于入印文字以及印章的边框有了更多的关注,并进行了探索性尝试。文章试探析在古玺印式尚未被广泛认识的情况下,时人对于此种印式仿学的方式。

元代初期,吾丘衍在《学古编》中提出了“三代无印”的观念,而这一理论又恰与赵孟頫在此时期的“全名复古”相合。赵孟頫在书、画、文、乐等方面大力提倡复古,出于相同的审美观念,他将印章艺术亦纳入到全面复古的潮流之中。置于当时的历史维度来看,吾丘衍、赵孟頫二人的观念,从理论上奠定了汉印审美观,使得文人篆刻从此有理论指导以及有印式可依。但是,从吾丘衍在《学古编》中的一些叙述,我们可以发现,在当时除了“师法汉魏”的篆刻实践外,时人亦有着“依款识字式作印”的新奇尝试。这种不符合汉印印式标准的尝试,在吾丘衍观念中是大不可为的,然而从篆刻艺术的发展史来看,这种或出于猎奇心理的尝试,不仅没有因此停止,反而随着篆刻艺术的发展愈演愈烈。

一、古文入印

明代中叶以后,随着篆刻艺术的发展,时人不再满足于秦汉印章的单一印式,对于入印文字开始有了更多的关注。明代的何震即是其一,他是以鬻印为职业的印人,要满足不同人群的需求,故其博取诸多古印的精华,尝试着融入自身。这就使得他不再拘泥于汉印的平直方正。并且从其印史观念中可以发现,他认为古玺印式确实存在。这在《续学古编》中可以得知:“始于周,盛于秦,工于汉、魏、六朝。”不仅如此,对于“鼎文不可入印”之说,他认为不必拘泥。有文为证:“古者列国殊文,故周人有‘书同文’之语。鼎文不入印之说不必泥。”从其篆刻实践当中,我们亦可以看到他对于古玺印式的仿学(如图1)。此方“无功氏”中的“无”字采用的就是古文奇字,但是从其文字的空间排布来看,印文排布较为规整,没有显现出古玺印式的奇诡活泼,而且其边框亦未具有明显的古玺边框的韵味。与何震同时期的篆刻家苏宣,对古文奇字的认识更加深入,他在篆刻实践当中大量地引用古文奇字(如图2、3)。从“我思古人实获我心”这方印中可以看出,第一个“我”字来源于郭忠恕的《汗简》(如图4),“思”字来源于唐代的《碧落碑》(如图5),“获”字虽有变动,但是从其字形来看,与新莽时期的镜铭文有所相似(如图6)。而从文字的摆布来看,“深得酒仙三味”和“我思古人实获我心”这两方印章的印文排布较为对称,文字之间亦有着明显的界格存在。从客观的角度来讲,这两方印章当中,并未具有明显的古玺印式的特征。但是,我们不能因此就断定,苏宣引古文奇字入印的做法就不是仿古玺式篆刻实践。曹征镛在《苏氏印略》的序跋中有言道:“苏尔宣氏,盖善以古字学古人者,当今率推为第一,睹其风貌,俨然古人也。”曹征镛认为,苏宣在以引古文字入印来效仿古人这方面,最为擅长,其所作之印,从其风貌来看,与古人无二。由此可以看出,苏宣的引古文入印并非是“尚奇”,而是“求古”。他所求的“古”从某种方面来看,与古玺印式有所相同。故窃以为,在此时期,即便是何震、苏宣等具有一定程度远见的文人篆刻家,受到学识所囿,只能对古玺印式中的部分特征进行学习和仿刻。

图1 无功氏;

图2 我思古人实获我心;

图3 深得酒仙三味;

图4 郭忠恕《汗简》;

图5 唐代《碧落碑》;

图6 新莽时期镜铭文

二、“汉印化的古玺”

苏宣对于古玺印式的仿刻观念,无疑证明了他对于古玺印式已经有所认知,只不过这种认知还是处于一种不成熟的阶段。这在他的一方临摹印章中亦可以得见。与引古文奇字入印一样,苏宣的这方“左司马”亦只是对于古玺印式的部分特征进行了仿刻(如图7、8)。“左司马”字形的错落排布,以及边栏的设计风格,都与战国古玺“右司马”极其相似。当然,至于苏宣所仿之印是否就是“右司马”这方战国古玺,我们并不能对其做出准确的判断。但是从“左司马”的整体印式来看,其无疑是对古玺印式的仿刻。

图7 左司马(图片来源:百度图库)

图8 右司马(图片来源:百度图库)

而通过比较可以看出,同“右司马”相比,“左司马”的形制被略微放大。“左”字的竖,除了上半部分的弯曲之外,下半部分完全是垂直向下的。而古玺中“右”字的竖,则是有着由左向右的微微倾斜的趋势。“司”字当中,苏宣印中的“口”字较大,从其空间来看,与上面的两个横之间的距离有所相似,而“右司马”中的“口”字则不然,虽达不到疏可走马密不透风的地步,但是可以明显地看出疏密变化。且从其形状来看,苏宣印中的“口”字的形态与汉印基本相同。“马”字则更为明显,古玺中“马”字的整体形状呈一种圆弧形,而苏宣印中的“马”字则随着边框的方正而方正化。从印面的空间布白来看,苏宣的“左司马”印布白较为均匀,而古玺印“右司马”略显不同,其文字整体较为紧密地排布在印面中间,四周留白较多。由此可见,苏宣已经有了“仿古玺印式”的篆刻实践观念,但是由于其对于古玺的认识不够,依旧沿用对汉印的理解,进行字形和章法的处理,使得他在仿刻古玺时,非自觉地将汉印当中的一些艺术手法带入到古玺的仿刻当中,形成了一种“汉印化的古玺”。

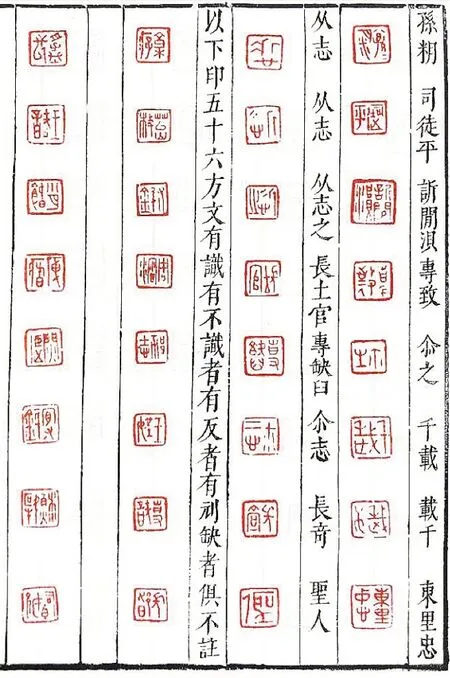

时至晚明,朱简的出现,使得明人的“仿古玺式篆刻实践”再一次发生了变化。朱简对于古玺有着较为深入的认识,其对古玺有着大量的摹刻(如图9)。从图9 中可以看出,朱简对于玺印文字已经有所辨识,虽然不能将其完全释出,但是这并不妨碍他对于古玺印式的临摹。因此他对于古玺印式的仿刻与何震、苏宣等人有着些许的不同。何震、苏宣等人的仿古玺印式篆刻实践,多注重于引古文奇字入印这一方面。而朱简因为对于古玺的形制以及古文字了解得更加深刻,使得他在仿古玺印式篆刻实践时还注意到了边框与文字的关系。

图9 朱简《印经》明万历影印本(图片来源:百度图库)

当然,朱简并不反对引古文奇字入印的做法,这在他的《印章要论》中有所论述:“以商周字法入汉印晋章,如以汉魏诗句入唐律,虽不妨取裁,亦要浑融无迹。”由此可见,朱简对于引古文奇字入印这一做法的态度与吾丘衍一样,只要时人能够将其处理得“浑融无迹”就可以为之。

朱简本人对于自己有着更高的要求,这在朱简的姓名印中可以看出(如图10)。他所用的“朱”并非时人所常用的文字,而是用了一个较为罕见的“邾”,此处的“邾”取法于东周。在东周时期有一个国家叫作“邾国”(现在山东邹城一带),其国中人民多以“邾”作为姓氏。只不过在这个国家被楚灭掉之后,遗留下来的国民即改“邾”为“朱”。由边框我们可以看出朱简的这方姓名印,是明显的仿古玺印式的创作,这无疑体现了朱简用字的考究。但是从其文字的字势来看,朱简二字并未有过多的欹侧、穿插以及大小变化,整体风格还是较为方正平直的。故此窃以为,朱简仿古玺印式的创作依旧是不完整的。虽然他也在追求着真正的古玺,但受到当时的认识所囿,朱简并没有完全掌握古玺这一印式。

图10 朱简

自朱简断言“三代有印”后,时人对于古玺印式的仿刻逐渐增多。明末清初的篆刻家程邃就是其中之一。“程穆倩名冠南国,以余所见不过数十印,不足概其生平。以所见论之,白文清瘦可爱,刀法沉郁顿挫,无懈可击,然未脱去摹古迹象也。朱文宗修能而又变其体,近日学者爱慕之。”从冯泌在《东子里论印》中的记载可以知道,垢道人程邃的篆刻在当时也是颇有名气的,虽然冯泌自言所见印不过数十方,不足以概括其篆刻生平,但就他所见的印章而论,程邃的白文印依旧是以仿秦汉印章为主。而朱文印则宗法朱修能,不过其人并不是对于朱简篆刻实践的继承,他将从朱简处学到的朱文印式参以自己的理解,使之与朱简所刻的印式不尽相同。而在董洵的《多野斋印说》中,就记述了程邃真正的取法对象:“程穆倩能变化古印者,阴文得力于铸印工稳一种,阳文印得力于厚边秦印。”程邃的白文印宗法于“铸印工稳”类的印章,朱文印宗法于“厚边秦印”。由“厚边秦印”我们可以推断出,程邃所宗法的就是古玺印式,只不过在此时期对于古玺的认识还不是很清楚,所以将其称之为“厚边秦印”。关于程邃对于古玺印式的仿学,在周亮工的《印人篆》中亦有记载:“故漳海黄子环、沈鹤生出,以《款识录》矫之,刘渔仲、程穆倩复合《款识录》、大小篆为一,以离奇错落行之。”程邃仿古玺印式的篆刻实践多以《款识录》作为入印文字的取法对象,并且他对于入印文字的处理方式正是吾丘衍所说的“皆以小篆法写,自然一法”。而“皆以小篆法写”的实质就是“大篆的缪篆化”。所谓缪篆,就是秦代摹印篆在汉代的名称。不同的是,缪篆是将秦代摹印篆中的斜弧线做了隶书化处理,使得其笔画更加平直。而且还将秦代摹印篆中的方折进一步强化,让文字的外形变得更加方正。

从“正在有意无意之间”(如图11)这方印章的边框来看,这无疑是对于古玺边框的仿刻,而从文字来看,印章当中有着大小篆混用的现象,其入印文字的形态亦较为板结,并未如古玺文字一般灵活多变,而且文字的笔画已经被“平直化”处理,笔画之间的布白较为匀称。虽然在文字的排布上已经有了一些“离奇错落”的韵味,但是从其纵列来看,仍旧是秦汉印的风格。当然,程邃仿古玺印式的朱文印并非全都如此(如图12),在“小心事发生”这方印章中,其边框的取法,以及其文字笔画的形态,都与“正在有意无意之间”这方印章相差不大。不同的是从此方印章中的文字排布来看,“事”这个字的姿态有了一些变化,笔画不再以直上直下为准,而是有了些许的倾斜,使得印面的空间布局上有了一定的留白,“错落离奇”的印风因此显得更加明显。除了“复合《款识录》、大小篆为一”的仿古玺创作之外,程邃还有着以大篆文字入古玺印式的创作。从“少壮三好音律诗酒”这方印中(如图13),我们可以看出其文字皆是钟鼎款识文字,但是从其文字的摆布以及形态来看,亦难以摆脱秦汉印式的影响。

图11 正在有意无意之间

图12 小心事发生

图13 少壮三好音律诗酒

综上,对于古玺的仿刻,早在元代时期就已经开始了,只不过时人只是将其视作是一种“逸法”。随着“三代有印”观念的提出,古玺印式开始进入了篆刻家们的视野。但是由于时人对于古玺印式的认识不够深入透彻,多是对于古玺印式的局部进行学习。即使是对于古玺较为了解的朱简,也难逃秦汉印章的影响。而在此之后的程邃,在朱简的基础上再变其法,根据《款识录》中的文字,采用“以大小篆为一”入古玺边框的仿古玺印式创作。但是从其篆刻实践来看,其人亦没有摆脱秦汉印章的桎梏。故元明文人由于对于古玺印式没有一个较为清楚的认知,其所做的古文奇字入印以及汉印化的古玺这两种篆刻实践,亦或者说是创作尝试,终究不是真正的古玺印式的创作,只是一种局部的学习与仿刻。但这种仿古玺式篆刻实践,无疑为真正的仿古玺印式创作做了一个良好的铺垫。