控制与不可控制

——约翰·凯奇的声音世界

2022-02-11王晨宇

王晨宇

作为20世纪甚至直到当代都颇具争议性的作曲家,约翰·凯奇的音乐观深深影响着作曲家、表演家、听众等领域的人们对待音乐——也许并不局限于听觉艺术的态度。这位生于美国的先锋派作曲家不仅作品数量众多,且他的音乐理念和创作手法在不同的时间点有着不同样式的体现,这深深影响了众多在他之后的作曲家的创作手法和创作理念。

塔鲁斯金在《二十世纪晚期音乐》中这样描述约翰·凯奇以及和他同时期的作曲家,“与战后欧洲先锋派相对抗的是一群作曲家和表演家,他们围绕着约翰·凯奇这个有魅力的人物……然而,他们的共同点却更加深刻,他们都寻求“自动性”,即从艺术产品中坚决消除艺术家的自我或个性。”[1]

笔者认为塔鲁斯金的描述和约翰·凯奇的实际音乐理念存在着一定的矛盾性。在约翰·凯奇的文本和著作中,笔者察觉到艺术作品本身价值的体现存在着产生和接受的过程,而在这两个过程中分别有着不同的主体,首先是创作者,之后是听众。故笔者将主要通过对音乐进行控制的角度出发,从音乐的创作和音乐的接收两个层面来分别谈及艺术家的自我与个性和其作品的关系。

《沉默》一书是凯奇自己音乐观和音乐态度的囊括和总结,其中章节和版式的设计均严格按照他本人的意愿进行排版和设计,对于深度理解约翰·凯奇的音乐作品和音乐观念,《沉默》是不可绕过的一本重要文献。理查德·塔鲁斯金在《二十世纪晚期音乐》中对约翰·凯奇的核心音乐创作理念提出了独到的理解和描述,并冠以“不确定性”的标题,对于理解约翰·凯奇的音乐有极大助益。笔者将融合塔鲁斯金对约翰·凯奇的理解以及凯奇自己的多种著作、演讲、采访等讯息针对约翰·凯奇音乐创作方式的“控制”和他的音乐理念中的“不可控制性”进行探述,以证明这两种看似矛盾的理念在凯奇的声音世界中不仅不存在矛盾,反而是以一种合理且相容的状态而存在,并证明其中“不可控制”的侧重性。

一、音乐创作方式的“控制”

我们要如何想象,在距今还不到百年时间的20世纪,音乐——这种无法用言语和文字表达的听觉艺术,不再需要人为的干预和控制而产生了?

这里有一个常常被误解的要素。

“控制”应是对于音乐(或者说“声音”)的产生阶段而言。控制可以体现在作曲中,对作曲方式和作曲技法的选择和使用都可笼统地称为对音乐的控制。对于约翰·凯奇来说,音乐创作方式的改变和创新占据了他最核心的音乐创作观念。

总的来说,在以约翰·凯奇为代表的先锋派音乐风格产生之前的任何音乐时期,一个优秀的作曲家产出音乐作品的过程应当是被完全控制的。由于作曲家的个性以及对音乐的想象力和感知力融入到了整个作曲过程中,即使作为一个糟糕作曲家,在错误预期了音乐作品实际效果的情况下,作曲家本人也理应对这份“糟糕”的音乐效果而负责。

即使是偶然音乐代表作曲家约翰·凯奇的作品,也并非产生于完全不控制的作曲过程。主要体现在两个方面,第一是对音色的控制,第二是对音乐形式的控制。

(一)对音色的控制

从对音色进行控制的角度上来说,作曲家的音色素材不再局限于乐音体系,也不再局限于协和音,而是转向除了乐音之外的所有声音——噪音。

“我相信运用噪音去创作音乐会持续并且增多,直到我们获得在电子乐器帮助下创造出的音乐……这些应用,将使人耳能听到的全部声音均可用于音乐创作。……以往分歧的焦点在于不协和音与协和音,但在不久的将来,分歧焦点将转变为,是噪音还是所谓的乐音。……现在创作音乐的方法主要是运用和声以及与之相关的声音领域的特殊步骤,而对于作曲家来说,这些还远远不够,因为他们面对的将是整个声音领域。”[2]

可以看出凯奇对电子乐器的推崇,是因为电子乐器的出现导致作曲家可以使用的声音素材转向了“所有声音”,值得注意的是,尽管凯奇强调在“整个声音领域里”进行创作,“声音”依旧是具体的,这意味着作曲家经由电子乐器的方式有选择性地对声音进行着绝对的控制。

“电子乐器具有特殊的功能,完全能控制音调的泛音结构(相对于噪音而言),使这些音调可以运用于所有的频率、振幅和时长。”[3]

对音色的控制也更多的体现在凯奇的音乐作品中。经由凯奇在1940年发明的加料钢琴(Prepared piano)这种形式,是从乐音音乐转向噪音音乐的鲜明体现。原本发生原理就属于打击乐的钢琴,在琴弦间的不同位置插入螺丝、螺帽、挡风雨条等材料,把钢琴改装成音高不确定的打击乐器。这使钢琴能演奏出的声音扩展到了噪音领域。

“凯奇巧妙地把一架普通钢琴变成了单人组成的打击乐队,他在钢琴弦之间插入金属螺丝钉、铅笔橡皮和其他常见物体来降低音高或改变音色。”[4]

经过作曲家人为的设计,螺丝等物体的材质以及摆放的具体位置也十分精确,导致这种噪音依旧是可控制的,在这种状况下,特定噪音的频率和波形仍是以一种固定的方式被表现出来。

[5]

(二)对音乐形式的控制

即使把音乐从基础音概念中解放出来,对以往音乐形式的保留和遵循始终是凯奇所坚持的,形式的规则将是我们与既往唯一不变的联系。赋格与奏鸣曲曾是过去某个时代的伟大形式,未来时代的音乐形式虽然会不同于这些形式,但仍将和这些形式联系在一起,就如同它们自身也是彼此联系着的:通过音乐的构成原理或人类共有的思考能力联系在一起。[6]

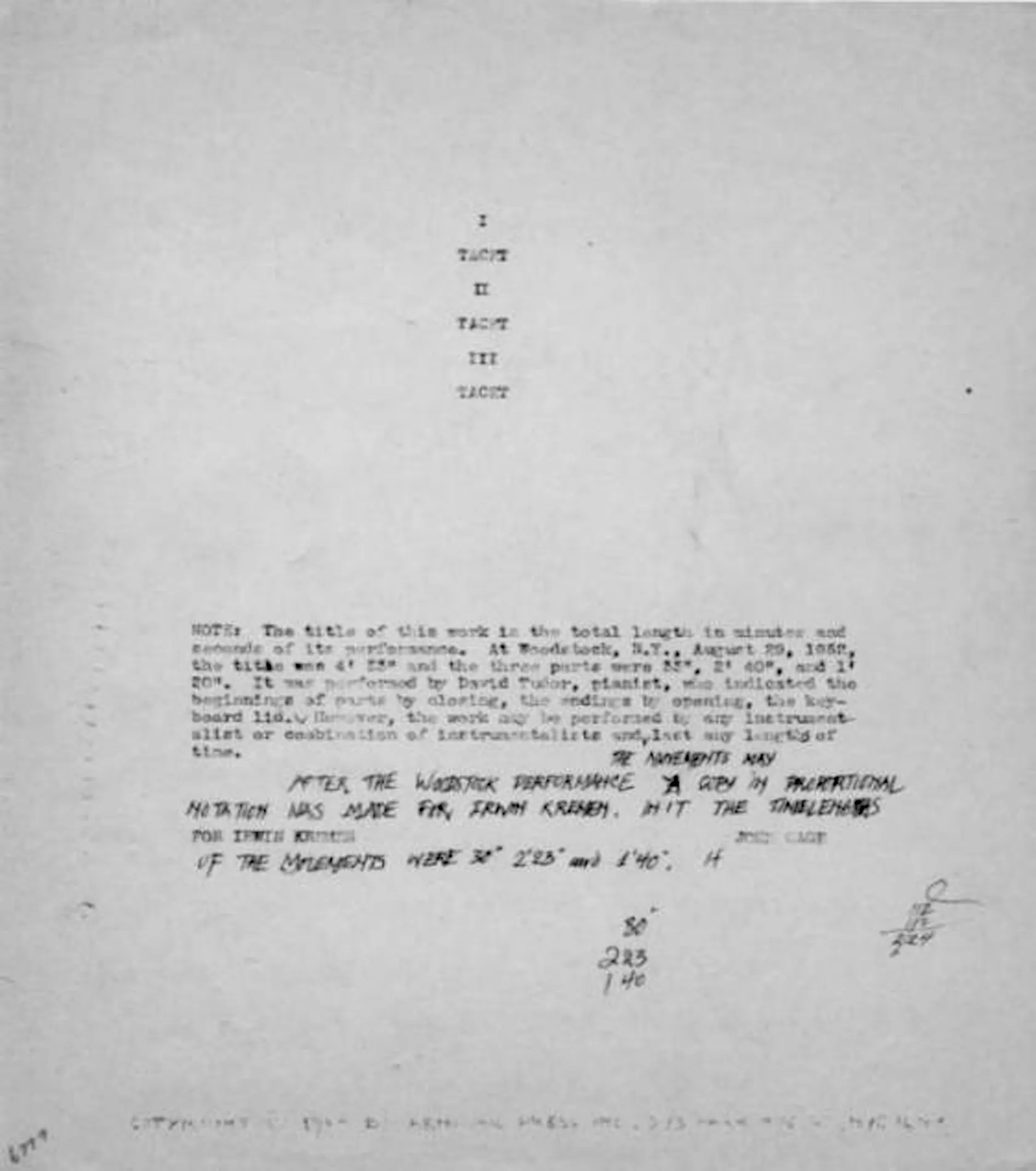

我们可以从一个最极端的例子——《4′33″》[7]看出对音乐形式的控制如何体现在凯奇的音乐创作理念中。

约翰·凯奇所作的《4'33″》详细演奏指示[8]

在这部作品中,古典奏鸣曲三个乐章的形式被采用,不仅如此,各个乐章的时长也被严格地进行控制和设计。

而凯奇的对外演讲中(例如关于有的演讲、关于无的演讲)运用的则是诗歌的形式,塔鲁斯金称这种形式为“容器”(containers)。这种诗歌式的演讲方式并不会让听众得到确切的信息,但有了形式和文字的呈现,笔者依然称其为有“控制的”艺术形式,就像凯奇的音乐一样。

也许塔鲁斯金对凯奇的音乐作品的描述过于保守,称其为“不确定性”,避开提及关于“控制”的方面,但在音乐的创作层面或者对于艺术的创作过程来说,这种“控制”的要素是显著存在且不可否认的。

二、音乐接受的“不可控制性”

不需要外部声音的介入,一个优秀的作曲家依靠在头脑中提前对音乐进行设想——内心听觉——使他们能够准确地听到一段音乐在大脑中的声音(如果他们有良好的内心听觉),再将谱写好的音乐作品交由能够完好演绎其作品的表演家做出演奏上的诠释,因此他们也应当知晓笔下的音乐作品在演奏时的效果,这形成了一部音乐作品从创作到表现的过程。

通过恰当的练习,音乐想象力和内心听觉是可以得到提高的,就像是锻炼乐器技巧的通常做法一样。培养内心听觉的基本目标是提高想象和记忆音乐的能力,在无声中聆听音乐,以及不加乐器辅助就能在内心听出印在谱面的音乐。……上述技能是必须的。有些音乐人能颇为自然地做到这样,而那些觉得困难的音乐人可以继续努力并学着做好。[9]

在极度理想的情况下,表演者对音乐作品的表现的诠释令作曲家十分满意,那么听众听到的就完全是最初的作曲家笔下的音乐作品吗?

答案是否定的,在这个充斥着各种噪音和乐音的声音世界中,听众没有能力,也不可能只听到表演家演绎出的声音,即使在环境噪音接近为零的情况下,听众也不可能只体验到作曲家笔下的声音。

因为声音无处不在。这正是音乐接受的“不可控制性”。

简单而肤浅地把一个个有独立头脑、有独立思考和想象能力的听众等同于无损音质录音笔是不实际的,不仅忽视了人类精神的自由和随机性,也想当然地认为听众可以对作曲家脑海里的音乐进行完美还原,显然这是不可能的。

凯奇深深意识到音乐接受的“不可控制性”,承认存在创作和聆听间的差异。“我认为,作曲家是知道自己在做什么的,实验早在最终作品问世之前就已经发生了,就如同草图在绘画之前已经完成,排练在演奏之前已经完成一样。但是,在我进一步思考这个问题时,我意识到,在创作和倾听一首曲子之间通常存在着显著差异。”[10]

就像在作品《4′33″》中,演奏者仅对音乐作品的形式进行“控制”,而放弃了对声音产出过程的控制,因为凯奇已经意识到,即使再怎样对作曲和表演的过程进行精细控制,听众的耳朵是向整个自然界——“容器”而张开的,也就是包含着表演者制造出的声响以及除此之外的一切声音。

沿着约翰·凯奇开辟的声音世界继续前行,笔者认为,听众也存有不同程度的内心听觉,这导致在音乐接受的当下,除了“可闻”的声音:乐音和噪音之外,听众脑海中的声音也应当作为音乐体验的一部分。

即使在十分极端的音乐接收的状况中,比如《4′33″》的首演现场,作曲家放弃了对音乐创作的控制,转而把制造声音的权力交给了听众,难道所有的听众都只能听到身边愈发嘈杂的听众席中制造出的噪音吗?在“乐曲”开始表演之后,带着好奇心和想象力的听众们是否已经在脑海中设想音乐作品的形象与基调了呢?会不会已经有听众开始聆听他们脑海中的《4′33″》了呢?

三、音乐创作方式和音乐接受的关系

在《沉默》一书中,凯奇已然描述了音乐创作的过程具有不确定性,音乐接受也具有不可控性。笔者认为,约翰·凯奇之所以能在音乐史里掀起如此巨大的波澜,正是因为他深刻影响了后世的人们聆听音乐的方式,进而影响了音乐创作方式的改变。

作曲是一件事,演奏是另一件事,而聆听则是第三件事。它们三者之间为什么一定要有关系呢?[11]

作曲是起点,而终点则是聆听。晦涩而又复杂的音乐作品是对世界中存在着的一切声音的忽视。从一个方面来说,音乐无法容纳和穷尽世界上存在的一切声音,实际上是相反的,世界像一个容器一样,容纳着音乐,以及除了音乐之外的所有声音。从另一个方面看,对听觉艺术的过分强调,也是对除了听觉之外的所有发生的一切的忽视,这包含视觉、触觉等一切人类的感官。

当扩展到人类的一切感官时,音乐的接收就不只是“声音”了。事实上,我们的耳朵无法试图分离乐音和噪音,在我们聆听的时候,我们已经看到了、感受到了、聆听到了一切。这种聆听的行为和方式的改变,尽管更多的是心理层面的转折,但对于同时期以及后世的作曲家和听众来说,对周围世界认知的改变深切地影响了我们创作音乐、表现音乐以及聆听音乐的方式和态度。

更不可否认,凯奇创作出的音乐作品,无论是否需要对音乐创作的过程和方式进行掌控,他在很大程度上影响了整个20世纪音乐创作和音乐聆听的风向标。

“在凯奇的良性影响下,年轻的作曲家感到自由,不必预先假定音乐是什么,也不必预先假定音乐是什么,而是去探索他们的本能、兴趣和现代技术把他们带到了哪里。当然,结果是出现了很多次品,但也有一些杰作——通常听起来完全不像凯奇自己的音乐,但具有足够的生命力——甚至这一切音乐流派的发展(最突出的是极简主义,还有“偶然”音乐和准备好的钢琴音乐)都归功于凯奇展现出了音乐解放的榜样。”[12]

结 语

约翰·凯奇的音响世界向所有人证明了——我们并没有发明音乐或者声音,而是自然界中的声音被我们所发现和利用。我们可以操控的声音只是大自然中声音世界的冰山一角,即使在创作的过程、表演的过程中严格地操控了音乐的产生和规律,听众的听觉上所接受的不只是创作出音乐,还有许多未经创作的“声音”,这即使客观的现实,也符合人类听觉的本能和原始面貌。听众感受着自然界的一切,无法与自然界分离,因人类存在于自然界之中。

作曲家可以试图去对音乐的形式和产出的方式进行控制,但在听觉的接收层面始终都体现出着“不可控制性”。凯奇的音乐观念透露出的声音的无限性和不可控制性,让人类认识到人类和自然界并未分离这一客观事实,为我们打开了一扇感受和聆听这个世界的新的大门。

同作曲家一样,听众的头脑是自由的,像随风飘动的风筝,而约翰·凯奇放掉了作曲家手中那根试图掌控听觉世界的细线,我们才得以发现,听众的声音世界原来一直是整片天空。而那只悬在空中的风筝,正是作曲家笔下的音乐。

注释:

[1]Richard Taruskin.Music in the Late Twentieth Century[M].New York:Oxford University Press,2010:55.

[2][美]约翰·凯奇.沉默[M].李静滢译.桂林:漓江出版社,2013:5—7.

[3][美]约翰·凯奇.沉默[M].李静滢译.桂林:漓江出版社,2013:6.

[4]Richard Taruskin.Music in the Late Twentieth Century[M].New York:Oxford University Press,2010:59.

[5]图例为约翰·凯奇所作《Our Spring Will Come》(1943)中加料钢琴的具体设置(部分图例)。

[6][美]约翰·凯奇.沉默[M].李静滢译.桂林:漓江出版社,2013:8.

[7]约翰·凯奇所作《4′33″》,创作于1952年,是一部包含三个乐章的作品,这首作品中所包含的声音由作品表演时听众可听到的所有声音组成。

[8]图例为约翰·凯奇所作的《4′33″》详细演奏指示,三个乐章间的时间间隔精确到秒。

[9][美]布鲁斯·阿道夫.内心听觉[M].梁 韵译.北京:中国友谊出版公司,2019:8.

[10][美]约翰·凯奇.沉默[M].李静滢译.桂林:漓江出版社,2013:10.

[11][美]约翰·凯奇.沉默[M].李静滢译.桂林:漓江出版社,2013:20.

[12]John Rockwell.The impact and influence of John Cage,Times’ s print archive,1987-2-8.