体育参与对农村青少年生活满意度的影响:体育扶贫的调节作用

2022-02-10张磊李悦悦郭美娟何辉波

张磊 李悦悦 郭美娟 何辉波

摘 要:随着全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京的顺利召开,我国脱贫攻坚战也取得了全面胜利,但这不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。为了更好地发展农村体育事业,满足农村人民美好生活需要,推动乡村振兴战略的实现,在精准扶贫的背景下,提出农村体育扶贫 “村社帮扶、学校助扶、家庭自扶”三位一体理论框架,并运用多元回归模型,旨在研究村社帮扶、学校助扶、家庭自扶在体育参与和农村青少年生活满意度间的调节作用。研究认为:村社帮扶有利于保障体育资源供给,学校助扶有利于加强体育参与意识,家庭自扶有利于营造体育运动氛围。结论:体育参与对农村青少年生活满意度有显著的正向预测影响;在回归分析中,学校助扶调节效应不显著,家庭自扶及村社帮扶均有显著的正向调节效应。

关键词:精准扶贫;农村体育;青少年;体育参与;生活满意度

中图分类号:G80-05 文献标识码:A

文章编号:1008-2808(2022)01-0001-08

Abstract:With the successful conclusion and commendation of the national poverty alleviation conference held in Beijing, China has achieved a comprehensive victory in the battle against poverty. However, this is not the end, but the starting point of a new life and a new struggle. In order to better develop rural sports, meet the needs of rural people for a better life, and promote the realization of rural revitalization strategy, this paper, in the context of targeted poverty alleviation, puts forward the trinity theoretical framework of rural sports poverty alleviation, which is “supported by the village community, supported by the school, and supported by the family”, and uses the multiple regression model to investigate the moderating effects of community help-support, school boost-support and family self-support on the relationship between sports participation and life satisfaction of rural adolescents. The research suggests that the village community helps to ensure the supply of sports resources, the school helps to strengthen the awareness of sports participation, and the family helps to create a sports atmosphere. Conclusion: sports participation has a significant positive predictive effect on life satisfaction of rural adolescents; in the regression analysis, the moderating effect of school support was not significant, but the positive moderating effect of family self-support and village community support was significant.

Key words:Targeted poverty alleviation; Rural sports; Teenagers; Sports participation; Life satisfaction

隨着2020年全国贫困县实现全部脱贫摘帽,我国脱贫攻坚目标任务圆满完成。当前,中国社会进入全民健身和全民健康深度融合的时期,将体育融入到我国精准扶贫战略中,是推动“全民健身”和“健康中国”的有效路径[1],对于满足人民美好生活需要、实现乡村振兴具有特殊的价值和意义。2016年,国务院印发《全民健身计划(2016—2020年)》,提出要推动基本公共体育服务向农村延伸,重点扶持贫困等地区发展全民健身事业[2]。2018年,国家体育总局和国务院扶贫办联合印发的《关于体育扶贫工程的实施意见》,标志着体育扶贫正式被纳入我国脱贫攻坚的总体部署和工作体系中[3]。体育扶贫是指通过体育手段改善贫困人口生产生活条件,进而改善其体育方式和体育行为的过程[4]。有学者认为,新时代体育扶贫有助于促进全民健身与全民健康深度融合,推动新时代乡村振兴,其特征表现为“+体育”与“体育+”扶贫目标并存[5]。也有学者提出“体育+”与“健康、文化、旅游、产业”等的多种组合扶贫模式,构成了体育精准扶贫的逻辑起点[6]。在体育扶贫支持体系方面,“体育+”的多元功能发挥还不足,存在顶层设计滞后以及保障水平较低等问题[7],难以得到像城市体育一样优越的政策、人力、物力和财力的发展条件[8],尤其在青少年体育参与方面,村社、学校、家庭等青少年体育参与的重要扶持因素发挥的作用力度还不够。

扶贫先扶志,体育扶贫是精神扶贫的重要方面。尤其对于贫困地区的青少年来说,他们是实现精准脱贫目标的主力军,提高他们的生活斗志和脱贫信心能够加速贫困落后地区经济社会稳定发展,有效维持脱贫攻坚战取得的成果。然而,农村地区体育基础设施薄弱,公共体育服务覆盖面窄,青少年体育意识淡薄,这些严重影响农村贫困地区体育发展,阻碍了乡村振兴的步伐。因此,建立以政府为主导, 学校、村社、家庭三位一体协同合作的农村青少年体育支持网络系统至关重要[9]。首先,本文基于社会支持理论以及现实考察提出农村体育扶贫的“村社帮扶、學校助扶、家庭自扶”三位一体理论框架;其次,以农村地区青少年为研究主体,基于对农村地区青少年体育参与情况的调查数据,运用多元回归模型,研究体育参与对农村青少年生活满意度的影响;第三,分析体育参与对农村青少年生活满意度的回归模型中村社帮扶、学校助扶、家庭自扶的调节效应,为农村体育扶贫提供理论借鉴和数据参考。

1 文献综述

1.1 “村社帮扶、学校助扶、家庭自扶”三位一体理论框架

2013年,习近平在湖南考察调研时明确提出“精准扶贫”的概念,经过两年的一系列考察和交流,在两年后形成了精准扶贫的重要思想[10]。思想中,习近平提出了“五个一批”[11]的扶贫措施,其中强调要通过发展教育脱贫一批,要使国家教育经费继续向贫困地区倾斜,对农村贫困家庭子女特别是留守儿童给予特殊关爱。

社会支持理论认为,社会支持体系由若干个社会支持要素以一定方式进行联接,在这个有机整体中,个体拥有的社会支持网络结构越复杂,得到的社会支持越多,也就意味着越能够利用资源的优势来应对来自环境的各种挑战。农村青少年群体作为体育参与以及乡村振兴的主体,为其提供完善的体育基础设施和服务,提高其体育运动意识,对提高民族认同感和文化自信、巩固脱贫攻坚成果具有重要意义。结合现实考察,综合考虑农村青少年体育参与支持获得的来源,将农村青少年体育扶贫分为村社体育帮扶、学校体育助扶、家庭体育自扶。

1.1.1 村社体育帮扶有利于保障青少年体育资源供给

村社通过向当地青少年提供公共健身服务和基础设施等资源进行帮扶工作,为青少年参与体育健身活动提供资源、机会和平台,充分发挥村社和上级部门以及其他产业的合作作用,扩展招商引资、乡村旅游等业务,为乡村振兴“加强农村基础设施建设、丰富乡村文化生活”做出保障,从而满足青少年对体育锻炼的需求,为农村青少年参加体育运动实现完备的资源供给机制。目前农村资源供给机制主要通过两种途径进行:一是娱乐性供给,二是求知性供给[12]。但是在开展农村体育扶贫工作的实践活动中,政府普遍缺乏对体育器械的专业指导,也未能根据当地具体情况合理的利用器械开展相应的体育活动,导致体育器械闲置、青少年参与体育运动没有动力等现象。

1.1.2 学校体育助扶有利于加强青少年体育参与意识

学校通过建立中小学体育教师队伍、制定体育与健康课程教学方案、构建校园体育文化、服务于中小学生的体育实践活动,帮助青少年享受运动乐趣、塑造健全人格、锤炼意志品质,从而提高学生体育参与意识,助力实现农村青少年体质的增强、精神面貌的改善,以及意志品质的培养,对于提高农村生产力、发展乡村经济具有重要的作用。但目前,农村存在体育学科教师紧缺、教师专业发展意识淡薄等现象,此外,农村体育教学资源配置不均衡、课程资源缺失、教学内容单一等问题也普遍存在于农村青少年体育扶贫过程中[13],这些均严重影响了学校体育对于青少年体育扶贫工作的开展。

1.1.3 家庭体育自扶有利于营造青少年体育运动氛围

农村家庭具有高度的聚合性和亲密性,其家族意识或家庭情节根深蒂固,青少年在成长过程中深受家庭体育环境的影响,农村青少年体育的发展在很大程度上取决于家庭体育的支持。家长通过在日常生活中体育理念传递、体育实践参与,为青少年营造良好的运动氛围,潜移默化的让青少年认识到体育锻炼的重要性,逐渐树立起体育运动的自信。有研究发现,尽管城市低收入群体与农村居民在经济收入上相差不大,但是体育参与状况却不尽相同甚至截然相反,这主要与农村居民体育参与意识不强有关。近些年来,农民工返乡为家庭体育注入了新鲜活力,受城市体育的熏陶,他们将对体育的认识和理解向青少年传播,为青少年体育参与营造了家庭范围深厚的物质文化和精神文化氛围[14]。

1.2 体育参与和生活满意度之间的关系

生活满意度是一个较为宽泛的概念,指个人根据自己的标准对自我生活质量的总体评价,具有主观性、定性以及整体性的属性[15]。生活满意度是社会研究中衡量青少年发展的一个积极指标[16],与体育运动锻炼呈正相关[17]。社会学家普遍认为社会性的体育参与是人们采用体育锻炼、休闲体育等方式为了实现身心健康及社会交往等目的而进行的有计划的体育行为,与生活满意度间联系紧密[18-19]。体育参与可以通过改善情绪和自我感知来改善心理健康,热衷于体育参与的人可能会更健康,更活跃,更善于交际[20]。杜兰(Dolan)等学者将运动对生活满意度的影响确定为未来研究的重要领域[21]。在研究对象层面,以往的研究多聚焦在成年人群体和特殊群体,如,老年人体育参与的频率及时间影响其生活满意度[22];大学生的体育参与程度与主观幸福感正相关[23]。目前,关于体育参与能否提高农村青少年生活满意度的研究很少,关注农村发展的后备力量的生活满意度是十分重要的,如何通过体育参与提高农村青少年的生活满足感是值得研究的话题。

1.3 扶贫支持作为提高生活满意度的中介变量调节效应研究

社会支持指社会关系网络对个体的实际支持行为,包括物质上的支持和服务,领悟社会支持指个体感到在社会中被尊重、被支持和被理解的情绪体验和满意程度,其通过对支持的主观感知影响着人的行为和发展,对于个体的生活满意度具有重要的作用[24-25]。Blumenthal和Zimet提出的领悟社会支持量表(PSSS)将个人主观感悟到的社会支持按来源分为家庭支持、其他支持和朋友支持[26]。在社会支持对于生活满意的影响研究中,多数都将社会支持作为提高生活满意度的中介变量。马静等(2013)认为社会支持是大学生情绪智力与生活满意度关系间的中介变量[27];王建坤等(2018)发现大学生学习倦怠通过领悟社会支持的中介作用间接与生活满意度相关[28]。本研究中的体育扶贫是指学校、家庭、村社在体育上给予青少年的实际支持,包括物质上的支持和精神上的支持。

2 研究设计

2.1 研究对象

根据整群抽样、分层抽样、随机抽样的原则,选取北京市南部的大兴区和北部的密云区的农村中小学生进行问卷调查,共4所小学、4所初中、4所高中。本次一共发放了2 590份问卷,回收1 975份有效问卷,有效率为76.3%。样本基本情况为,小学低年级379人,占19.2%;小学高年级489人,占24.7%;初中600人,占30.4%;高中507人,占25.7%。

2.2 研究方法

2.2.1 文獻资料法

通过中国知网数据库(CNKI),以“农村体育”为篇名进行搜索,共查到1 921篇期刊论文。但以“农村青少年体育”为篇名进行搜索,仅查到11篇相关论文,主要集中在2013年之后。又以“农村青少年生活满意度”为主题,共查到6篇相关论文。由此可见,关注农村体育的研究较多,但针对农村青少年体育、农村青少年生活满意度的相关研究较少,表明当前对于这一领域的研究和重视不够。通过阅读相关文献,以前人研究为参考依据,以党的十九大报告中的“健康中国”战略和“乡村振兴”战略等文件为指导思想,对文献进行分类、整理、归纳和分析。

2.2.2 问卷调查法

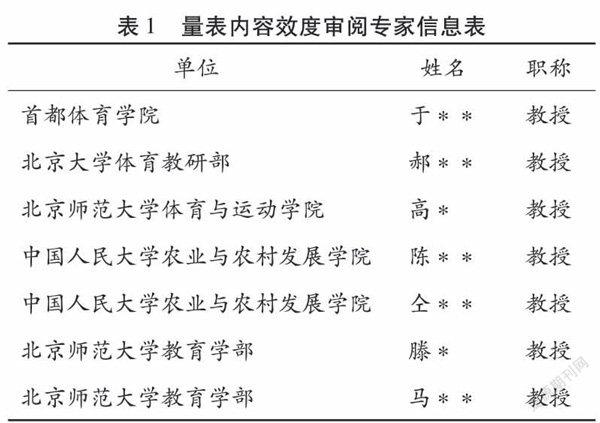

问卷一采用董奇编制的“儿童青少年多维生活满意度量表”,量表包括家庭、学校、居住环境、自我、朋友五个维度,采取4点计分[29]。问卷二采用自编的“农村体育扶贫量表”,包括三个维度,分别是村社体育帮扶、学校体育助扶、家庭体育自扶,采用Liket5级量表计分1代表很不符合、2代表不太符合、3代表不确定、4代表比较符合、5代表非常符合。针对量表的内容效度,请3位体育学教授、2位农村农业发展领域的教授、2位教育学教授(见表1)对量表测量内容的合理性进行审阅,作者结合专家意见对量表进行修改。针对量表的结构效度,通过SPSS对量表进行KMO and Bartletts Test球形检验,发现该问卷的KMO的值为0.910,表明非常适合做因子分析。提取村社帮扶、学校助扶、家庭自扶3个因子后,主因子解释总变异为66.82%,说明该量表具有较好的结构效度。对量表的内部一致性信度进行检验,发现总量表的内部一致性信度Cronbachs Alpha为0.869,其中,村社体育帮扶分量表内部一致性信度为0.774,学校体育助扶分量表内部一致性信度为0.714,家庭体育自扶分量表内部一致性信度为0.688,说明该量表同样具有较好的内部一致性信度。

2.2.3 数理统计法

本研究使用STATA12.0软件,对数据进行管理和统计分析。

2.3 模型设计

本文以农村青少年生活满意度作为因变量,以体育参与作为解释变量,在控制影响青少年生活满意度的其他因素的基础上,构建多元回归模型,并以村社体育帮扶、学校体育助扶、家庭体育自扶作为调节变量进行层次分析,实证检验体育参与对农村青少年生活满意度的影响及不同维度扶持的调节作用。

模型(1):hap=β0+β1·tycy+αi·Xi+ε

模型(1)中,tycy表示农村青少年体育参与(校外锻炼/校内锻炼)的频率,Xi表示农村青少年的个体属性,如年龄、性别、所属年级。在此主要关注tycy前的系数β1,如果均显著为正,说明体育参与对农村青少年生活满意度有显著的正向影响。

模型(2):hap=γ0+γ1·tycy+γ2·xxzf+γ3·tycy·xxzf+αi·Xi+ε

模型(2)主要观察学校体育助扶对体育参与和农村青少年生活满意度是否具有调节作用。模型(2)中的tycy和xxzf为中心化处理后的数据,在此主要关注模型(2)中tycy和xxzf的交互项的系数γ3,如果系数均不显著,说明学校体育助扶不能提高体育参与和农村青少年生活满意度的相关程度。

模型(3):hap=σ0+σ1·tycy+σ2·jtzf+σ3·tycy·jtzf+αi·Xi+ε

模型(3)主要观察家庭体育自扶对体育参与和农村青少年生活满意度是否具有调节作用。模型(3)中的tycy和jtzf为中心化处理后的数据,在此主要关注模型(3)中tycy和jtzf的交互项的系数σ3,如果系数均不显著,说明家庭体育自扶不能提高体育参与和农村青少年生活满意度的正相关程度。

模型(4):hap=θ0+θ1·tycy+θ2·csbf+θ3·tycy·csbf+αi·Xi+ε

模型(4)主要观察村社体育帮扶对体育参与和农村青少年生活满意度是否具有调节作用。模型(4)中的中tycy和csbf为中心化处理后的数据,在此主要关注模型(4)中tycy和csbf的交互项的系数θ3,如果系数均不显著,说明村社体育帮扶不能提高体育参与和农村青少年生活满意度的正相关程度。

2.4 变量定义与说明

2.4.1 因变量选取

本研究因变量为满意度(hap)。随着对生活满意度的不断深入研究,其概念不仅包括家庭生活的质量,其维度逐渐被扩展到教育、环境安全保障、社会联系以及个体心理因素的影响[30]。因此,本文将生活满意度分为家庭、学校、居住环境、自我以及朋友五个维度,通过因子分析得到综合的生活满意度数值,数值越高表示总体生活满意程度越高。

2.4.2 自变量选取

本文的自变量是体育参与(tycy),主要指每周校内外体育锻炼的频率。

2.4.3 调节变量选取

调节变量为学校体育助扶(xxzf)主要体现在体育文化宣传、体育理念支持、体育课程设计、场地器材保障;家庭体育自扶(jtzf)主要体现在家庭体育文化熏陶、家庭对孩子体育参与的支持、长辈通过自己的榜样力量向青少年传递体育知识;村社体育帮扶(csbf)主要体现在体育文化扶贫、组织开展丰富多彩的体育活动、健身设施投入。

2.4.4 控制变量选取

将性别(sex)、年龄(old)、受教育程度(edu)作为控制变量,放入方程中。

3 结果与分析

3.1 核心变量的描述性分析

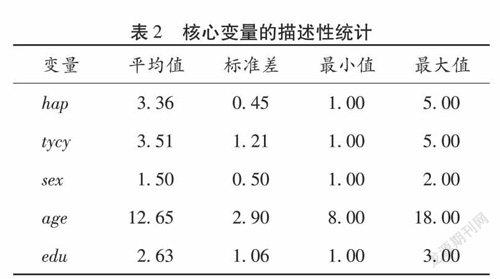

由表2可知,被观察的农村青少年生活满意度均值为3.36,说明大部分农村青少年对目前的生活状态基本满意,生活满意度的标准差为0.45,表示被调查群体的生活满意度的差异性较小。体育参与通过两个问题来了解,一个是“除体育课以外,平均每周参加体育活动的频率”,一个是“我在校外参加体育锻炼的频率”,1代表从不参加、2代表很少参加、3代表不确定、4代表偶尔参加、5代表经常参加。通过均值计算,农村青少年体育参与的均值为3.51,表明被试校内外体育参与的频率为介于“不确定”和“偶尔参加”之间,说明农村青少年除体育课以外,校内外体育参与的频率并不高。

3.2 基于体育扶贫调节效应的体育参与和生活满意度的多元回归分析

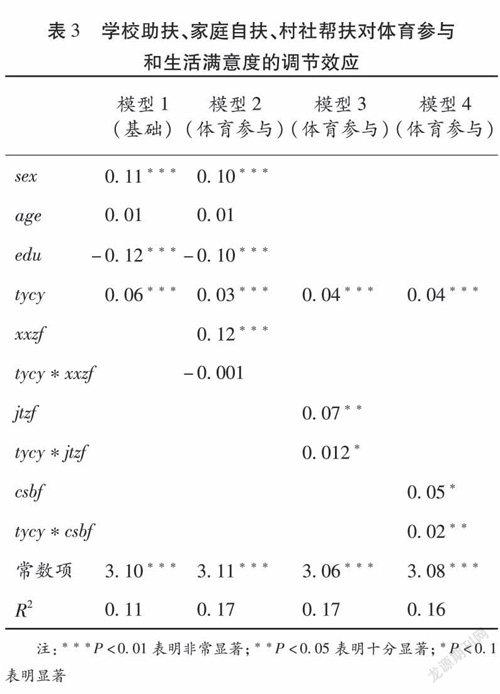

为了解释学校体育助扶、家庭体育自扶、村社体育帮扶如何调节体育参与和农村青少年生活满意度间的关系,分析从基础模型(仅仅加入个体的属性和体育参与变量的模型),然后分别加入学校体育助扶、家庭体育自扶、村社体育帮扶三个调节变量与体育参与的交互项,R2的变化和系数的显著性可以显示所加入变量的影响效应。

表3呈现了学校体育助扶的调节效应,模型1中的性别、体育参与的系数均在1%的水平下显著为正,受教育程度在1%的水平下显著为负,表明体育参与对农村青少年生活满意度有显著的正向影响,此结果证明了体育锻炼越频繁,农村青少年的生活满意度越高。模型2在模型1的基础上加入学校体育助扶变量、体育参与和学校体育助扶交互项,学校体育助扶变量前的系数均为正且都在1%的水平下显著,说明学校体育助扶程度越高,农村青少年的生活满意度越高,但是模型2中的交互项前回归系数未通过显著性检验,说明学校体育助扶未能有效地提高体育参与和生活满意度间的相关程度,此结果证明了学校体育助扶对体育参与和农村青少年生活满意度间没有显著的调节作用。这可能是因为在城市化推进过程中,农村学校体育的人力、物力等空间资源向城市地区流入,导致乡村体育教育资源占有量不足[31],从而无法有效调节体育参与与青少年生活满意度之间的关系。

表3呈现了家庭体育自扶对体育参与和农村青少年生活满意度间的调节效应,模型3是在模型1的基础加入了家庭体育自扶变量以及体育参与和家庭体育自扶交互项,模型1中体育参与的系数0.06为正值,且在1%的水平下显著,并且模型3中的体育参与和家庭体育自扶的交互项变量的系数也0.012为正值,且在10%的水平下显著,表明家庭体育自扶能提高体育参与和农村青少年生活满意度的正相关程度。正如布迪厄提出的家庭资本概念所描述的内涵一致,说明了家庭体育经历、家庭体育品味、家庭体育氛围以及家庭体育投入对青少年体育参与具有显著影响[32]。

此表还呈现了村社体育帮扶对体育参与和农村青少年生活满意度间的调节效应,模型4是在模型1的基础加入了村社体育帮扶变量以及体育参与和村社体育自扶交互项,模型1中体育参与的系数0.06为正值,且在1%的水平下显著,并且模型4中体育参与和村社体育帮扶的交互项的系数为0.02,且在5%的水平下显著,表明村社体育帮扶能够正向调节体育参与和生活满意度的程度。这与杨越等在其文章中指出“体育+”在社会层面促进作用相一致。他认为“体育+”可以培育全民健身、共同致富的社会氛围,树立“健康第一”的理念,发挥青少年主观能动性,加大社会流动,减轻社会排斥[33],从而提高生活满意度。

4 讨 论

4.1 体育参与对农村青少年生活满意度的影响

体育参与有益于社会良性发展,与幸福感联系紧密,国家体育政策文件也将体育视为实现国民幸福的重要基础[34]。体育参与对农村青少年的生活满意度有显著的正向影响,这与前人的研究结果存在一致性。体育锻炼是制造快乐的工具之一,并为参与者提供更多的社交机会,有助于发展其沟通和合作技能,带来更富有成效的生活[35]。对于农村青少年而言,其在体育参与中投入的物质基础越多,参加体育锻炼的频率越高,在生理、心理以及社交上得到的满足感越多,对其生活满意度的提升也越明显,也更加有利于贫困地区青少年积极向上、奋发拼搏、对生活充满希望,为巩固脱贫攻坚效果做出贡献。

4.2 村社体育帮扶效果良好

村社帮扶对农村青少年体育参与和生活满意度间有显著的正向调节效应。村社体育帮扶是以村委会为载体開展的居民体育活动,融合了地域特色、乡土情感,具有天然的运动便利性和幸福增益性。对于农村地区青少年而言,村社体育是学校体育的延伸,它提供了终身体育的舞台,不仅可以提高青少年的身心健康和生活质量,而且对于推进农村体育治理,提升村民归属感、村民志愿精神、农村公共事务参与方面都发挥的巨大的作用[36]。

4.3 学校体育助扶动力不足

学校体育助扶对农村青少年体育参与和生活满意度间没有显著的调节影响。原因可能在于,虽然学校体育健康教育对青少年体育锻炼的行为直接影响最为重要[37],但是农村地区的中小学拥有有限的教育资源,优质教育资源更是短缺,同时贫困地区儿童想要摆脱贫困,面临的升学压力也更大,因此,学生需要投入更多的时间到应试教育,体育锻炼的时间也就相对比较缺乏。同时,农村贫困地区学校在体育锻炼方面的宣传多是为了迎合教育部门的相关政策,体育课程改革观念相对滞后,课程内容单调且资源建设力度不足[38],导致青少年体育参与度较低,对于生活满意度的提高程度也相对较低。

4.4 家庭体育自扶形式单一

家庭体育自扶对农村青少年体育参与和生活满意度间有显著的正向调节效应。在家庭积极协助并支持青少年体育参与的环境下的学生的力量、速度、耐力和柔韧性均优于家庭不支持环境下的学生,学生的身体素质较明显的提高[39]。家庭体育自扶有利于青少年形成正确的健康观及健康的生活方式,对于贫困地区提高生产力,促进经济社会发展和生活满意度的提升有重要作用。但是农村青少年的体育参与程度较低,家庭体育自扶缺少家长与孩子共同参与的时间投入,也缺少青少年体育参与经济的投入。

5 结论与建议

5.1 结 论

(1)村社帮扶有利于保障体育资源供给,学校助扶有利于加强体育参与意识,家庭自扶有利于营造体育运动氛围。

(2)体育参与对农村青少年生活满意度有显著的正向预测影响。

(3) 在体育参与对农村青少年生活满意度的回归分析中,学校助扶调节效应不显著,家庭自扶及村社帮扶均有显著的正向调节效应。

5.2 建 议

(1)村社帮扶造氛围。一方面,政府相关部门应加大公共体育服务的财政投入,并加大宣传力度,为贫困地区青少年营造良好的体育锻炼环境;另一方面,协会组织、民间组织以及高校应发挥积极作用,组织“体育明星下乡”“高校体育教师挂职干部聘用”等活动,为贫困地区青少年生活满意度的提高提供外生动力。

(2)学校助扶促结合。贫困地区学校应积极开发体育资源,促进体育教育和劳动教育相结合的模式,将提高青少年的体育素养列为学校教育的重要内容,实现体育的精准扶贫,实现“缺什么,补什么”。

(3)家庭自扶转观念。家庭自扶最重要的是要实现父母思想观念的转变,在体育锻炼上,家长要以身作则,激发学生体育参与的内生动力。一方面,家长主动关注体育与健康信息,在家庭营造良好的家庭体育氛围;另一方面,鼓励青少年参与体育活动,并给予物质上和精神上的支持。

参考文献:

[1]田静,辛榕榕.我国体育精准扶贫的现状、问题及路径[J].哈尔滨体育学院学报,2020,38(4):10-15.

[2]人民网.国务院印发《全民健身计划(2016-2020)》[EB/OL].(2016-06-24)[2019-05-29].http://sports.people.com.cn/n1/2019/0529/c426998-31109398.html.

[3]体育总局,国务院扶贫办.关于体育扶贫工程的实施意见[EB/OL]. (2018-07-30) [2018-07-30].http://news.sina.com.cn/o/2018-07-30/doc-ihfxsxzh8037474.shtml.

[4]张朋,曹大伟,张纲,等.体育扶贫工作推进策略研究[J].体育文化导刊,2018(5):11-15.

[5]薛明陆,李新红.新时代体育扶贫意义、特征与发展愿景[J].体育文化导刊,2020(3):7-12.

[6]郭庆.体育精准扶贫:逻辑起点、实践探析与推进策略[J].武汉体育学院学报,2017,51(12):18-24.

[7]肖坤鹏,张铁民.改革开放40年体育助力“贫困治理”的政策历程:成就、问题与前瞻[J].沈阳体育学院学报,2020,39(2):1-7,15.

[8]郭敏刚,戴健.乡村振兴下新乡贤助力农村体育治理的现实诉求、阻滞因素及应然路径[J].哈尔滨体育学院学报,2021,39(4):10-15,22.

[9]高善春.体育参与和城市融入:随迁青少年的个案研究[J].中国青年研究,2018(4):53-59.

[10]杨宜勇,杨泽坤.习近平精准扶贫思想探究[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2018,20(1):8-15.

[11]新华网.习近平主席在2015减贫与发展高层论坛上的主旨演讲(全文)[EB/OL].(2015-10-16)[2021-7-15].http://www.xinhuanet.com//politics/2015-10/16/c_1116851045.htm.

[12]李李,钟翔.精准扶贫背景下我国农村体育公共服务发展研究[J].核农学报,2020,34(12):2905.

[13]王春.偏远农村中学体育课程建设思考[J].教师教育研究,2016,28(5):80-84.

[14]宋杰.家庭体育:发展我国现代农村体育的着力点[J].体育学刊,2010,17(3):37-40.

[15]陈世平,乐国安.城市居民生活满意度及其影响因素研究[J].心理科学,2001,24(6):664-666.

[16]Shin D C, Johnson D M. Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life[J]. Social Indicators Research, 1978, 5(1):475-492.

[17]Park, Nansook. The Role of Subjective Well-Being in Positive Youth Development[J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2004, 591(1):25-39.

[18]徐茜.國外“体育参与”与“社会分层”关系的五大理论流派述评[J].体育学刊,2008,15(9):31-35.

[19]Jepsen R, Aadland E, Andersen J R, et al. Associations between physical activity and quality of life outcomes in adults with severe obesity: a cross-sectional study prior to the beginning of a lifestyle intervention[J]. Health & Quality of Life Outcomes, 2013, 11(1):187-193.

[20]Fox K R. The influence of physical activity on mental well-being[J]. Public Health Nutrition, 1999, 2(3A):411-418.

[21]Dolan P, Peasgood T, White M. Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being[J]. Journal of Economic Psychology,2008,29(1):94-122.

[22]孟庆方,许昭,林勇虎.体育活动参与程度与老年人孤独感及生活满意度的关系[J].山东体育学院学报,2007,23(3):82-84.

[23]韩会君,段清婷.大学生体育参与和主观幸福感的关系研究[J].广州体育学院学报,2012,32(6):97-100.

[24]张磊,殷恒婵,王茜,等.应对策略在体育专业大学生领悟社会支持能力与压力间的中介作用[J].首都体育学院学报,2010,22(6):41-44.

[25]罗雪峰,陈姗.高中生自控对生活满意度的影响:领悟社会支持的中介作用[J].教育现代化,2017,4(18):215-217.

[26]Blumenthal, A., Burg, M.M. Social support type: A behavior and coronaryartery disease[J].Psychosomatic Medicine,1987,49(4):331-340.

[27]马静,王有智.社会支持在大学生情绪智力与生活满意度的中介作用[J].中国健康心理学杂志, 2013,21(1):137-138.

[28]王建坤,陈剑,郝秀娟,等.大学生学习倦怠对生活满意度的影响——领悟社会支持与心理资本的中介作用[J].中国心理卫生杂志,2018,32(6):526-530.

[29]董奇,林崇德.中国6~15岁儿童青少年心理发育关键指标与测评[M].北京:科学出版社, 2011:56-63.

[30]白描.微观视角下的农民福祉现状分析——基于主客观福祉的研究[J].农业经济问题, 2015,36(12):25-31,110.

[31]黄晓丽,于易,吴飘.基于空间正义导向的农村学校体育“贫困”治理研究[J].体育学刊,2021,28(1):97-102.

[32]孙湛宁,龙笠.家庭体育资本的维度与作用机制——基于青少年体育参与的实证研究[J].中国青年研究,2020(8):51-56,64.

[33]杨越,骆秉全,金媛媛.“体育+”在阻断贫困地区贫困代际传递中的作用[J].沈阳体育学院学报,2020,39(2):16-21.

[34]刘米娜.体育如何让人幸福?——体育参与对主观幸福感的影响及其机制研究[J].体育与科学, 2016(6):29-41.

[35]Huang H, Humphreys B R. Sports participation and happiness: Evidence from US microdata[J]. Journal of Economic Psychology, 2012, 33(4):776-793.

[36]周铭扬,谢正阳,缪律,等.体育助力精准扶贫:农村体育治理现代化推进研究[J].沈阳体育学院学报,2021,40(1):64-71.

[37]郑兵,罗炯,张驰,等.学校、家庭、村社一体化促进青少年阳光体育活动长效机制的模型构建[J].体育学刊, 2015,22(2):63-71.

[38]胡永红.我国农村学校体育课程改革的困境与出路[J].北京体育大学学报,2014,37(7):91-98.

[39]尹龙,李芳,司虎克.体育课需求支持对青少年闲暇时间体力活动的影响:跨情境模型的构建与检验[J].体育与科学,2018,39(1):90-100,120.

[40]胡婕婷.体育扶贫:内涵、实践与政策再建构[J].南京体育学院学报,2020,19(5):26-30,57.

[41]汪波,李慧萌.改革開放40年我国农村体育组织研究述评与展望[J].南京体育学院学报,2019,18(10):21-29,2.

收稿日期:2021-03-26;修回日期:2021-07-15

基金项目:北京市教育科学“十三五”规划重点课题(编号:AEAA19012)。

作者简介:张磊(1979-),男,副教授,博士,研究方向为运动与身心健康发展。