方言地理学视角下江苏省北部方言边界的词汇研究

2022-02-03王海燕

王海燕

(江苏海事职业技术学院 国际教育学院,江苏 南京 211170)

一、引言

江苏省北部既有中原官话也有江淮官话,其中,中原官话主要分布于北部,即徐州一带;江淮官话则集中于中北部和东部地区。根据《中国语言地图集》的划分方式[1](PB3),这里的江淮官话又可以分为洪巢片和泰如片。其中,洪巢片和中原官话存在着交界地带。

本文主要运用方言地理学的方法,探究词汇的演变规律,及其在中原官话和江淮官话边界划分中的作用。因此,我们着重分析洪巢片和中原官话交界地带的词汇差异。首先,经过多轮对比、筛选中原官话和江淮官话的词汇差异,最终确定了词汇调查表。其次,在江苏省北部中原官话和江淮官话的交界地带,重点选取乡镇驻地作为调查点,对所选词语进行实地田野调查。再次,为了降低文字表述可能会带来的个人理解上的差异,在调查中注重采用图片、实物作为询问工具。

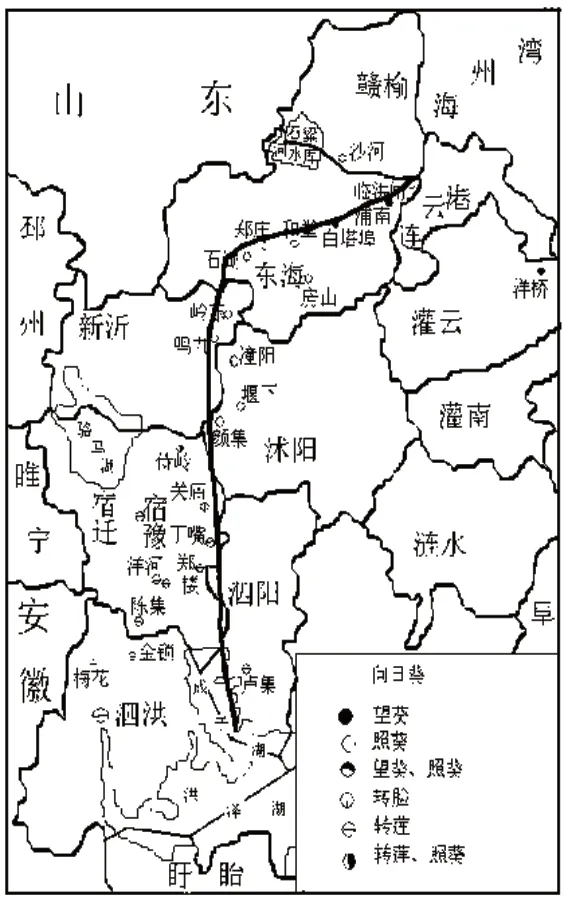

本文调查地点涉及的县市有:连云港市、东海县、新沂市、沭阳县、宿迁市、泗阳县、泗洪县等。鉴于近些年来上述县市在行政区划上有所调整,并牵涉到一些乡镇的归属变化,因此,文中的地名主要采用2005 年的名称。需要说明的是,文中地图主要是为了描述词汇的分布情况,并不代表具体的行政规划。

二、方言分区的划分标准

(一)方言分区/层次的划分标准

随着方言分区工作的深入,无论是在分区的方法、标准,还是在方言区的层级划分,都已经形成了较为成熟的做法,只是尚未形成公认标准,在分区过程中,仍存在着各自为政的现象。目前,方言分区所采用的标准主要有单一标准(基本为语音标准)、多重标准、综合标准、历史地理标准和历史层次标准等。单一标准的优点是在于简洁明了,容易执行。这同时也是它的缺点,由于标准比较单一,在处理复杂的方言现象时,不足以完全反映方言事实。鲍厚星、陈晖在湘语的确认问题时提出,原来判定湘语都是用古全浊声母的演变作为标准,这种定位过于单一化,对于它因在不同地区受到官话或赣语或客家话的影响之下而呈现出来的多样性缺乏充分的认识[2](P262)。同时,就单一标准中的“标准”应该以何者为准,也没有达成统一。选用标准不同,划分出的方言区自然也不一样。如《中国语言地图集》[1](PA1)和李小凡[3](P358)采用的同是单一标准,前者是以古入声的演变为标准,后者则是以古全浊声母在方言中的映射为标准,两者所划分出的结果就不尽一致,不仅是方言区的数目上存在较大差异,而且具体的方言归属也有所不同,如晋语、平话是否单立,客赣方言是合是分等。

相对来说,多重标准克服了过于单一的缺陷,能够比较全面地衡量方言的真实面貌。不过,多重标准的操作难度又相应增加了。首先,各个标准之间往往会出现分歧,依据不同的标准画出的同言线,重合的可能性较小。如何处理这种不同走向的同言线,是一个亟需解决的关键问题。其次,如何确定各条标准的重要程度也是需要着重考虑的。从不同的角度进行观察,或者排列出不同的重要等级列表,都会产生不同的划分结果。因此,常常出现即使大家使用相同的标准、产生的结果却不相同的现象。再次,多重标准的选取度究竟以多少为宜,也是一个需要深入探讨的问题。

方言分区标准还与方言层次划分存在着重要关联。关于方言区和方言片的划分,学界的观点并不一致。虽然多数学者认为这两项工作的关系非常紧密,但是在具体处理方式上仍然存在较大分歧。一种意见是划类、鉴别相关而不等同,因此,应先完成划分、鉴别一级方言区,再解决各级次方言;另一种意见则是将两项工作并轨,并案处理。在划分方法上,学者们也倾向于采取不同的方法分别予以处理。李小凡认为,在方言分区中,应该严格贯彻从全局出发逐层划分,每一层划分采用统一标准的原则[3](P357)。丁邦新则提出,以汉语语音史为根据,用早期历史性条件区别大方言;用晚期历史性的条件区别次方言;用现在平面的条件区别小方言[4](P168-169)。温端政也指出,不同方言层次使用不同的判断方法[5](P7-8)。综合方言分区的实际案例来看,不同层级采用不同划分方法的处理方式相对普遍。同时,在方言区(片)的划分中,采用多重标准和综合标准也较为普遍。就中原官话和江淮官话的划分方式来看,采用单一标准、不区分层级,在方言点的归属问题上可能会产生分歧,因此,本文采用的是多重标准、区分方言层级的划分方式。

(二)词汇标准在方言分区中的应用

与其他语言要素相比,语音的差异最为明显,也容易为大家所感知,因此,它在方言划分中起到重要作用。学界也往往将语音标准作为首要条件,有的分区甚至只采用语音方面的标准。而词汇的特征是分布的范围比较扩散,在两个相距很远的地方也能找到说法相同的词语,因此,有时很难确定哪些词语是某个地方所特有的,这就给方言分区的确定带来了不小难度。不过,词汇标准在分区中的应用还是比较普遍的。从直观上可以看出,作为分区标准的词语,大多是在所要划分的方言区中存在不同说法。有的词语差异分布得很整齐,有时也会出现特例。很多学者都选取了适当的方言词作为分区标准的一部分,与语音或语法标准共同起作用,单纯以词汇标准划分方言的则非常少见。丁邦新指出,如果单用词汇给方言分区,可能每一个词汇各不相同,难以求得一致的结果,一定要结合汉语词汇史的研究才有意义[6](P137)。在进行方言分区时,这种思路值得我们借鉴。李如龙指出,仅仅靠某几条特征词就要把多个方言区划分开来,这种想法还是很难实现的。作者由此提出了一个较为周全的操作方法,在每一个方言区,经过周密地调查和全面地比较后,制定出一个特征词表,并将这些条目在本方言区内进行检验;再选定一个定量分析的指标,凡是一致说法达到70—80%的,便可以认定为该区方言。如果遇到别的难以确定系属的新方言点时,可以用几个不同方言区的特征词做验证[7](P107-137)。这种操作方法主要是基于方言特征词的差异来划分方言,是对方言词汇研究的深化。

根据江苏省北部中原官话和江淮官话的特征表现,笔者采用了多重标准的划分方式,即将词汇标准与语音标准、语法标准相结合。首先调查、比较两种方言之间的常用词,在这个范围内选取一些词条。然后,经过再次筛选,选取交叉分布现象较小的,或者是在所要划分的方言区内说法差异相对明显的词条。这里所说的“差异相对明显”,既包括地理分布方面的,也包括语言方面的。需要说明的是,这种选取方法主要是基于分区工作上的一种假设,并不是等同于仅以这些词条来代表中原官话和江淮官话所有的词汇特征。同时,在选取过程中,同步考察词汇差异与语音、语法是否一致,综合考虑三者的统一。

三、江苏北部方言词汇的差异分布

遵循前文词汇的选取标准,笔者着重调查了“向日葵”“晚来~了”“胳膊”等差异相对明显的词条,并考察其地理分布特征和语言特征在各方言点的具体表现。

(一)向日葵

在江淮官话区(卢集除外)中,向日葵的普遍叫法是“照葵”“望葵”;在中原官话区中,则更常用“转(去声)莲”这一称谓,个别地点亦使用“转(去声)脸”,其果实一般称为“转(去声)莲米儿”。在汉语方言中,向日葵的称呼有很多种。叶蜚声、徐通锵指出:“河北唐山叫‘日头转’,承德叫‘朝阳转’,任丘叫‘望天转’,山东济南叫‘朝阳花’,昌乐叫‘向阳花’,莒县叫‘转日葵’,栖霞叫‘转日莲’,湖南邵阳叫‘盘头瓜子’等等。”[8](P187)江淮官话和中原官话对向日葵的不同称谓,反映出两地对这一事物的认知存在一定差异,因此将其归属到不同的类别。江苏省北部中原官话和江淮官话的交界地带,这两种叫法的分布情况比较明晰,相互渗透的现象并不明显。由于受到普通话的影响,中原官话和江淮官话新派也开始使用“葵花”“葵花籽儿”“瓜子儿”等。江苏北部方言向日葵称谓的分布情况,可如图1 所示:

图1 江苏北部方言向日葵称谓的分布情况

(二)晚来~了

这里主要对“晚”的义项“比规定的或者合适的时间靠后”进行考察。通常情况下,江淮官话区使用“迟”,而中原官话区则多说“晚”。例如:

(1)他来迟了。(江淮官话)

他来晚了。(中原官话)

(2)早去迟去没得关系。(江淮官话)

早去晚去没有关系。(中原官话)

(3)我买得迟了,人家已经涨价了。(江淮官话)

我买晚了,人家已经涨价了。(中原官话)

值得注意的是,《红楼梦》中多处使用“迟”字。例如:

(4)一语未了,只听后院中有人笑声说:“我来迟了,不曾迎接远客!”(第三回)[9](P123)

(5)黛玉忙止道:“罢了!此刻夜深,明日再看也不迟。”(第三回)[9](P132)

(6)凤姐儿笑道:“我们爷儿们不相干。他怎么常常的说我该积阴骘,迟了就短命呢!”(第二十九回)[9](P574)

我们在实地调查中发现,在中原官话和江淮官话中,“晚”“迟”现在已出现了较为明显的交叉现象,如浦南、白塔埠、和堂、岭东、洋河东、郑楼等方言点,都使用“晚”的说法。与图1 相比,这一同言线明显东移。究其原因,可能与普通话的影响有关。此外,“迟”的说法在中原官话区也有零星使用。从地理位置上看,这些方言点大多是处于中原官话和江淮官话的交界地带。不过,就总体而言,“晚”“迟”仍然可以起到区别方言的作用。江苏北部方言“晚”“迟”的分布情况,可如图2 所示(见下页):

图2 江苏北部方言“晚”“迟”的分布情况

(三)第一人称

在江淮官话区,第一人称代词的常用形式是“我”和“我们”。其中,“我”是单数形式,“我们”是复数形式。李慧敏指出:“江淮官话绝大多数市县方言都只有‘我们’,没有包括式的‘咱们’。如要表示包含对方在内,方言习惯上说成‘我们两个’或‘我两个’。”[10](P601)在中原官话区,单数形式多用“我”“俺”,复数形式多用“俺/俺们”。两者的区别主要是在于:“俺”在中原官话中可以表示单数、复数两种概念,一般表示复数概念时也可以不加“们”,单、复数的区分可以依靠语境而判定。例如:

(7)你是哪里人?俺是徐州的。

(8)恁你们几个关系怎么样?俺关系才很好。

在徐州方言中,“俺”还有一个特殊用法,即可以用来指代第三者。如:“俺还小来呢,还不够上学年龄。”这里的“俺”可以是说话人,也可以是第三者,即说话人代替第三者,并以第三者的语气说话,通常用于说话人主动代替第三者表达意见。

同时,中原官话中的第一人称用法现在也开始发生一些变化,一般是在第一人称作主语时。如上文中的例句也可以表述为“我是徐州的”“我们关系才好”。相比而言,“我”“我们”的使用仍比较少,并且主要出现在年轻人中。因此,就总体而言,变化不大。东海西部一些地区的第一人称复数形式则更常用“俺们”,如:“俺们这个地方好得很。”在江淮官话区,一般极少用“俺”这种说法。

在中原官话和江淮官话中,第一人称表领属意义的用法亦有不同。如江淮官话区常说“我家”或者“我们家”,中原官话则常用“俺家”或者“俺/俺们家”。近些年来,中原官话区也出现了“我家”“我单位”“我们学校”等用法,但是总体来看,使用的人群还是比较小,当地人对它的认可度也较低。即使是年轻人在第一人称作主语时使用“我/我们”,在表示领属意义时仍是更常用“俺/俺们”。多数人甚至认为,“我/我们”是一种外来的说法,或者是受到普通话的影响所致。也就是说,第一人称虽然在中原官话和江淮官话中或许会发生变化,但是其语法用法还是较为稳定的,两种不同说法之间的相互渗透也不明显。江苏北部方言第一人称代词的分布情况,可如图3 所示:

图3 江苏北部方言第一人称代词的分布情况

(四)胳膊

这里主要对“胳膊”的义项“肩膀以下手腕以上的部分”进行考察。在江淮官话中,它的主要说法是“膀子”,同时,还有“大膀子(指上臂)”和“小膀子(指小臂)”两种说法;在中原官话中,它的说法一般是“胳膊”,上下臂不分开另行命名。《南京方言词典》指出:“膀子=手膀子,手腕以上肩膀以下的部分。”[11](P207)同时,该词典还分别记录了“大膀子”[11](P60)“小膀子”[11](P160)两种说法。

中原官话和江淮官话都有带“子”尾的词语,相比较而言,江淮官话带“子”尾的词语要比中原官话的多。“子”尾可以加在人名后,表示喜爱的感情色彩,如“玲子”“强子”“明子”等;还可以加在表人体部位的词语后,如“胃子”“腿子”“腰子”。在中原官话和江淮官话中,人体部位的词语后加“子”尾的用法区别较大,意义完全不同。中原官话区的人们认为,“腰子”“腿子”只能用于指称动物的肾、动物的腿;如果指人的话,那就是詈语。从调查结果来看,“胳膊”“膀子”两种说法分别活跃于中原官话和江淮官话。具体可如图4 所示:

图4 江苏北部方言“胳膊”“膀子”的分布情况

四、江苏北部方言分区中的词汇标准

各个方言区的典型特征在中心地带的表现清晰明了,也易于确定方言的归属。相对而言,处于交界地带的方言,由于不同方言之间的频繁接触,使得方言的主要特征受到不同程度的磨损,判别的难度增加了不少。就江苏省北部中原官话和江淮官话交界地带来说,便具有一定的代表性。比如泗洪,它的一些方言特征是属于中原官话的,如上声调型呈上升型,果摄一等见系开合口字的今音韵母不同,假开三麻韵今音韵母为[iə]/[ə],今音声母[n][l]不混,咸山两摄舒声开口三四等字与一二等字今音韵母的主要元音相同等。位于泗洪北部方言点的金锁、梅花等地,在词汇、语法方面的特征亦与中原官话相同。同时,泗洪也有与江淮官话相同的特征,如保留入声调类,山合一等舒声和山开二等舒声帮组字今音韵母的主要元音不同,深臻摄与曾梗摄舒声字今音开口、齐齿两呼韵尾相同(都是前鼻音尾)。当然,在这个交界地带上,泗洪的这种融合现象并不是个例,东海、新沂、沭阳、宿迁等境内都有这样的情况。

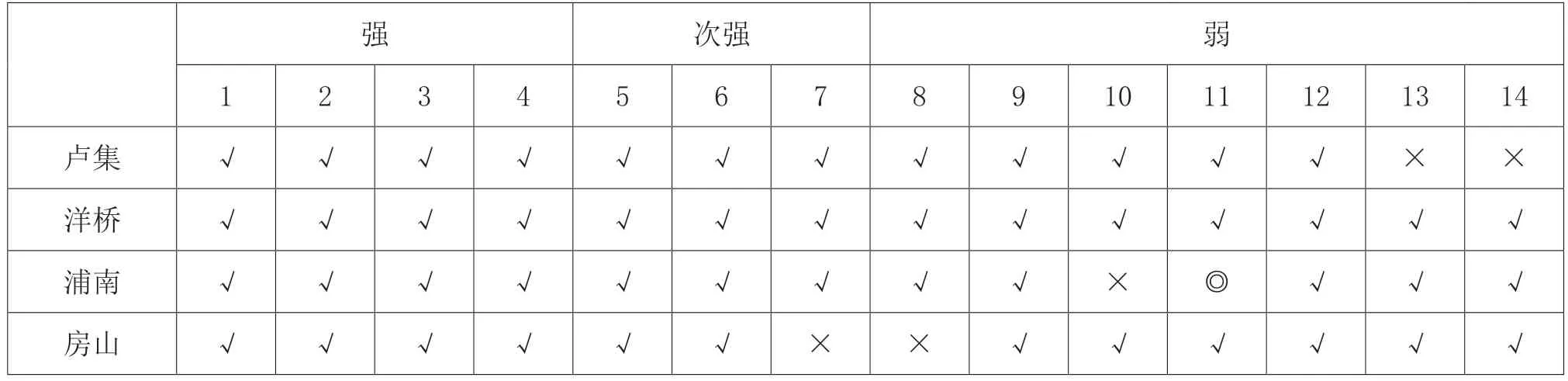

如果仅以语音条件作为划分标准的话,有些方言点,尤其是处于交界地带上的,很难确定其具体归属。因此,笔者考虑将词汇和语法条件纳入进来,构建多重标准,并按照方言特征的显著度将其排成序列,通过量化的方式来确定方言的归属。具体来说,我们以江淮官话为参照物,排在前面的一组是江淮官话的突出特征,通常而言,这些特征在中原官话没有或者少有;这一组的区别性特征相对来说最强。第二组是在江淮官话区普遍存在、在中原官话中也有所体现的方言特征;这些特征的扩散分布大都是由方言接触而产生的结果。第三组是虽然可以用于划分中原官话和江淮官话,但是由于在交界地带出现了较大程度的磨损,所以显著度较低;这些特征在江淮官话和中原官话的中心地带表现突出,但是在非中心区域则出现了不同程度的混合。因此,有的方言点在一些特征上与江淮官话相同,在另一些特征上又与中原官话接近。对于这样的情况,还是应该综合考虑为宜。由此,我们得到了江苏北部交界地带的方言特征序列,具体如表1所示:

表1 江苏北部交界地带的方言特征序列

需要说明的是,在表1 中,各个数字所对应的内容如下:1.上声的调型是下降型或者曲折型;2.果摄一等见系开合口字同音;3.假开三麻韵今音韵母主要为[iɪ];4.咸山两摄舒声开口三、四等与一、二等字今音韵母的主要元音不同;5.保留入声调类;6.深臻摄与曾梗摄舒声字今音开口、齐齿两呼韵母相混,即前后鼻音不分;7.山合一等舒声和山开二等舒声帮组字今音韵母的主要元音不同;8.“得”作为结果补语;9.表领属的“的”大多省略;10.表示“晚来~了”意思时,用“迟”不用“晚”;11.第一人称代词用“我/我们”;12.表示肩膀以下手腕以上部分时,用“膀子(包括大/小膀子)”;13.对向日葵的称谓用“望葵”或“照葵”;14.今音声母[n][l]相混。凡是每一个方言点符合对应特征的,在相应的位置用“√”表示;不符合的,用“×”表示;出现混合特征的,用“◎”表示;空白处则表示该项内容暂缺。

从表1 中方言点的具体表现来看,越是靠近中心地带,区别特征越是清晰,出现混合的情况也越少;而处于交界地带的方言点,方言特征受到的影响较大。综合来看,采用多重标准可以比较有效地确定大多数方言点的归属。同时,也出现了例外情况,如和堂。在第一层级中,它有两个语音特征接近中原官话,而在第二、三层级中的绝大部分特点,即词汇、语法特点都是属于江淮官话的,因此,仍将其归入到江淮官话区。

洋河东、洋河西两地的方言归属更为复杂。在第一层级中,洋河东的方言特征与中原官话相同;在第二层级中,它的表现却呈现出江淮官话的特征。从以往的方言分区方法来看,江淮官话和中原官话最重要的划分条件是有无入声。这条特征在官话区的划分中起到了重要作用。同时,需要补充说明的是,即使在保留入声调类的方言中,方言的特性并非都和入声的演变是一个方向的。就江苏省北部的泗洪、洋河东一带来说,这里的部分方言特征是与入声的演变背道而驰的,方言的整体表现十分接近中原官话。

结合《淮阴市志》[12](P105)、《续纂淮安统志》[13](P78)中的相关记载,可以发现,洋河在历史上曾处于宿迁、桃源两县的交界地带,有分属两县的历史。现有文献虽然没有直接的方言记载,但是它处于两种口音交界的位置是可以确定的。这可以说明洋河口音存在有混合的成分。同时,这也是一个活跃的聚集地,随着语言接触得越来越频繁,两种口音之间的相互影响也就越大。从表1 中的第二层级可见,洋河东和洋河西的差异主要集中在词汇、语法的差异上,其中,洋河东的表现比较接近江淮官话,洋河西则更具中原官话的特性。在第三层级中,洋河东也是更接近江淮官话。因此,基本可以考虑将洋河东划归到江淮官话区。当然,它所具有的中原官话的部分特征也是不容忽视的。就其演变的趋势而言,对洋河东方言的描述更合理的应当是:该方言受到中原官话的影响和冲击较大,正在朝着中原官话的方向发展。

五、结语

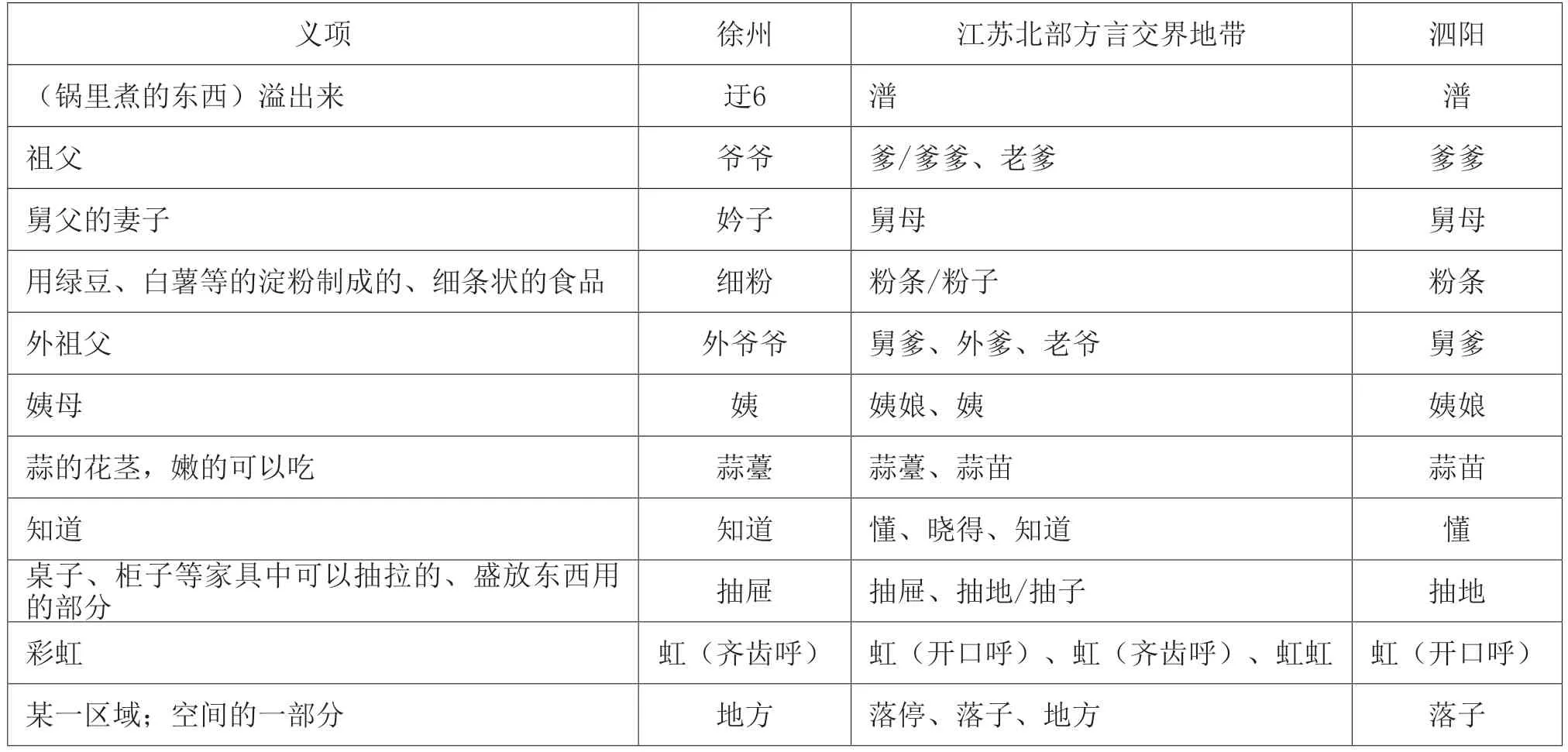

在调查江苏省北部方言的过程中,笔者发现,这一带词汇的差异比之前想象的要复杂得多。我们不妨将徐州作为中原官话的代表点,将泗阳作为江淮官话的代表点,通过对比可以看出,一些词语在中原官话和江淮官话的交界地带呈现出明显的过渡特征。一部分词语倾向于徐州方言,一部分词语倾向于泗阳方言,还有的词语则是两者兼纳。具体如表2 所示:

表2 江苏北部交界地带部分词语比较

从表2 可以看出,词汇变化在地域上的表现是比较缓慢的。与语音变化相比,即使有些词语的分布范围在地理上延伸得很远,但是词汇的变化速度仍然要慢一些。这大概是因为词语的传播相对容易,并且词语的使用可以只借用字面,借过来以后再用当地的方音去说。因此,方言的语音系统整体上受到的冲击并不大,词汇系统的影响力也相对较小。

值得注意的是,在这一交界地带,还出现了一些具有部分地域特征的词语。如东海、沭阳一带描述菜里少盐的味道时往往用“甜”,而不是“少盐”“不咸”等。还有一些词语的表现明显可以看出普通话的影响,如老派习惯把“月亮”叫作“亮月”“凉月”“亮阴”,现在很多地方无论是老派还是新派,都更常用“月亮”这个说法。江淮官话区也越来越倾向于使用“蒜薹”这个词。

方言的差异是方言渐变性的直接体现,并不是刻意区分不同方言的主要特征。给方言分区实际上就是从地理分布的角度给方言分类。方言的分类跟色谱颜色区分一样,很难做到非此即彼,往往会存在“过渡色”,即便如此,在划分后至少应具有区别作用。如果方言分类存在太多的交叉,恐怕也不便于日常生活。方言分区也是如此,标准的选取应当考虑到方言特征的区分作用,以突出的方言特征来划分方言,以划分结果来展现每一类方言的基本面貌。