基于医养结合机构的“互联网+居家照护”平台构建与实践

2022-01-28杨高洁张兰凤陈建群

杨高洁, 张兰凤, 陈建群, 杜 燕, 朱 挺

(1. 南通大学医学院, 江苏 南通, 226000; 2. 苏州大学附属第一医院, 江苏 苏州, 215000;3. 江苏省南通市北护理院, 江苏 南通, 226001; 4. 南通大学附属肿瘤医院, 江苏 南通, 226000)

据第七次全国人口普查统计,中国65岁及以上人口达到19 064万人,占总人口的13.50%[1], 预计到2055年中国60岁以上人口将达到4亿峰值。届时面对的问题是养老服务需求量的迅速增长,尤其是传统居家养老的需求增长最为突出[2]。近年来,互联网技术发展迅猛,国家不断出台政策引导和支持互联网融入到养老服务中。“互联网+”形式的养老服务模式作为养老新形态,目前仍面临供需结构矛盾突出、专业人才匮乏及质量控制体系缺失等问题[3]。研究[4]认为,医养结合服务会加快中国智慧型养老的脚步,有利于专业化、智慧型养老的发展。因此,实现依托医养结合机构的“互联网+”养老模式,可为老年人提供专业化、可持续的养老服务,解决大量居家照护需求。江苏省南通市北护理院于2019年7月构建基于医养结合的“互联网+居家照护”平台,取得了显著效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2017年7月以江苏省南通市北护理院(以下简称“护理院”)为依托成立“上门居家照护”服务中心,形成基于医养结合机构资源,以社区为单位,为周边居家老人提供上门居家照护链式服务。2019年5月,护理院与第三方公司联合开发“互联网+”信息平台,依照O2O(Online to Offline)线上-线下服务流程管理,让信息平台成为服务中心线下服务接待平台[5], 对周边签订服务协议的居家老年人实施“互联网+居家照护”。

1.2 “互联网+居家照护”信息平台的构建

1.2.1 信息平台组成与基本功能: 信息平台由呼叫中心、数据平台、智能硬件组成。参与“互联网+居家照护”服务的居家老年人、医护人员以及平台管理者,分别通过用户APP、照护服务人员APP、服务管理系统3个端口进行系统操作。用户可使用操作信息模块由老年人信息模块、选择服务模块、支付模块、服务记录模块、安全保障模块、评价反馈模块6项组成。系统应用通信网络及大数据云计算等方式对包含服务登记、类型管理、项目管理、人员管理、工单管理、服务记录、服务监督、服务退办等功能。结合呼叫中心、手机APP以及居家终端,实现居家照护的流程管理、服务管理和质量管理。

1.2.2 居家照护的相关责任与数据监管: “互联网+居家照护”平台使用端提供手机定位系统,配置工作流程记录选项,服务全程记载并可追溯。平台包含责任险、医疗意外险和人身意外险等服务,支持一键报警功能,切实保障执业安全和上门服务人员的人身安全。与服务社区签订居家照护协议,包括居家照护项目、质量标准、执业风险防范、健康状况隐私权协议、收费标准等,明确各自的责任与权利。平台将服务记录的数据实时上传,被服务的老年人以及家属、医护人员、照护服务人员能够随时登陆养老信息平台,查阅历史健康数据或当前变化趋势、定位信息、各类服务有关的信息。数据实施全程网络信息安全监管功能,根据政府部门的监管要求进行逐级汇总、整理分析。平台管理人员也可以通过管理端随时动态查阅所辖地区内的居家养老的服务情况,随时监测养老服务实际效果。

1.3 “互联网+居家照护”信息平台的应用

1.3.1 建立居家健康信息档案: 建立老年人基本信息档案,与周边4个街道(包含41个社区)服务中心签订服务协议,记录区域内5 000余名60岁及以上老年人以及社会托底照护的居家老人信息,由社区服务系统内导入至“互联网+居家照护”信息云计算平台,内容包括姓名、年龄、性别、家庭住址、电话号码、身体一般状况等基本信息资料。

1.3.2 调查居家照护需求: 在当地社区支持下,专业标准化培训的调查团队对区域内80岁及以上的2 000余名居家老人进行入户调查,调查内容包括一般人口学资料、经济状况、居住情况、生活能力等级、居家照护需求等。掌握老人需求的第一手资料,为有针对性的居家照护提供应对基础,为居家照护方案的制订提供依据。在此基础上确定居家照护重点人群,包括半自理、失智、康复期、终末期患者等行动不便的老人以及其他有居家护理需求的特殊老人。

1.3.3 建立居家护理项目清单: 全面评估、整合老年人信息及服务需求,根据老人的身体状况和实际需求制订适宜的照护计划,项目大类分为助餐(送餐服务、社区助餐点就餐、喂饭)、助洁(保洁、上门理发、修剪指甲)、助浴(协助擦身、沐浴)、助医,其中助医项目包括协助用药、血压测量、血糖测量、引流袋更换、压力性损伤的护理、保留导尿管护理、留置胃管护理等; 根据上门助医评估,也可选择陪同就医; 此外,还为有需求的卧床老人提供智能床垫,可实时监测老人的生命体征[6]。

1.3.4 签订居家护理项目协议: 进行平台实践服务前,与被服务的老年人或者家属签订协议,并在协议中告知服务整体注意事项、双方责任和权利以及可能出现的风险等,使平台使用流程公开透明,服务对象充分理解并自愿参与。

1.3.5 实施O2O线上-线下服务流程管理: 平台按照O2O线上-线下服务流程管理,将线下的居家照护服务与互联网结合。 线上-居家老人或家属按需求通过手机APP终端或电话向平台发送上门服务申请,居家照护中心设立专人从平台接单,平台管理人员利用服务管理系统信息档案结合实际需求进行线上评估,根据不同需求项目进行派单分配; 涉及的医项目由护理院医师下达医嘱,并向医护端APP终端派单。线下-居家照护人员接到终端派单后,携带用物进行上门服务,完成后通过服务记录模块上传服务过程照片或文字记录,通过管理端对现场服务实时查看,进行实时质控,并由服务对象通过用户端进行服务满意度评价,居家服务后支持线上或线下支付服务费用。

1.4 评价指标

比较实施“互联网+居家照护”服务模式前后上门居家照护开展情况,具体内容包括居家照护覆盖社区数量、居家照护平台的入驻情况以及居家护理服务数量。比较实施“互联网+居家照护”服务模式前后的居家老年人满意度调查情况,包括对照护实施人员的服务态度、技术能力、项目完成程度以及服务整体综合满意度的评价。实施“互联网+居家照护”后的服务态度、技术能力以及项目完成程度按满意、不满意2个等级测评,被服务者接受照护服务后通过用户APP评价反馈模块进行服务评价; 综合体验满意度评价分为满意、一般、不满意3个等级,由平台管理端发起,通过上门或电话回访完成。“互联网+”实施前的上门居家服务满意度均由机构管理者通过上门或电话回访收集完成。本研究符合世界医学大会赫尔辛基宣言(2008年修订)伦理准则要求。

1.5 统计学方法

将收集数据导入Excel软件进行复核与整理,采用SPSS 25.0软件进行数据统计分析。计数资料采用频数、构成比进行统计学描述,组间比较采用χ2检验,P<0.05差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 “互联网+居家照护”开展前后服务情况

“互联网+居家照护”模式(2019年5月—2020年12月)已形成了以机构养老为支撑,居家照护为基础的链式养老,由机构向周边社区辐射,服务覆盖社区数量由开展前(2017年9月—2019年4月)的7个增长至目前的41个; 照护服务人数由平均600人次/月增长至目前的平均4 980人次/月。“互联网+居家照护”开展前,每月服务项目开展平均数目: 助餐520人次(86.67%), 助洁、助浴68人次(11.33%), 助医12人次(2.00%); 模式开展后,每月服务项目开展平均数目: 助餐4 400人次(88.35%), 助洁、助浴152人次(3.05%), 助医424人次(8.51%), 助餐及助医项目均较之前增长。

2.2 “互联网+居家照护”开展前后综合满意度情况

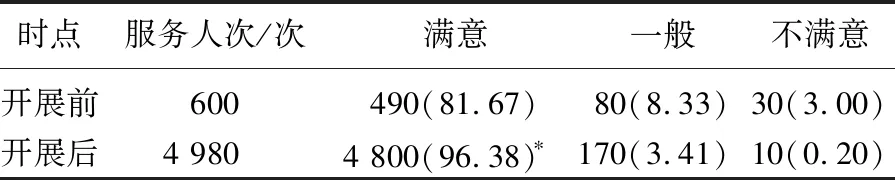

开展“互联网+居家照护”后服务综合满意度高于开展前,差异有统计学意义(P<0.05), 见表1。

表1 “互联网+居家照护”开展前后综合体验满意度比较[n(%)]

2.3 “互联网+居家照护”开展前后服务质量满意度情况

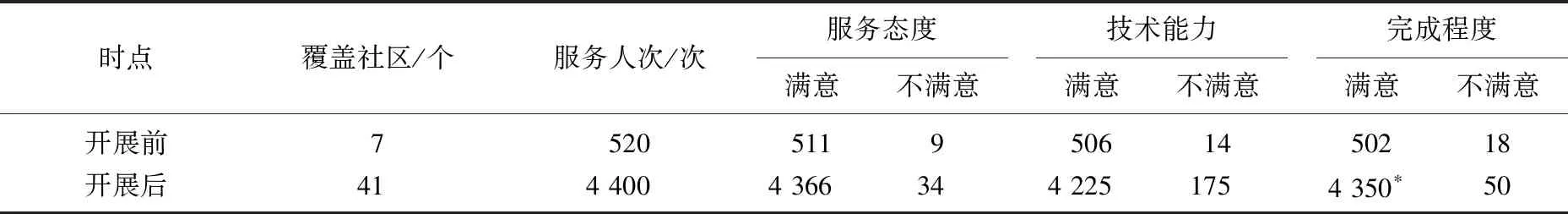

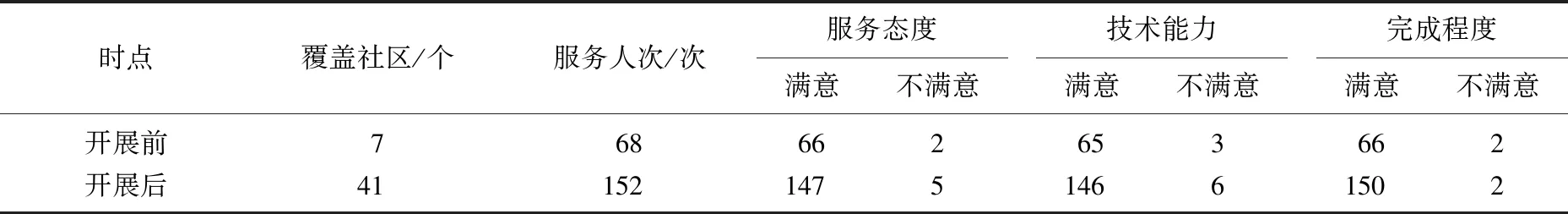

“互联网+居家照护”开展前后居家助餐服务满意度调查中,服务态度及技术能力满意度比较,差异无统计学意义(P>0.05), 完成程度的满意度比较,差异有统计学意义(P<0.05)。居家助洁、助浴服务满意度调查中,开展前后的服务态度、技术能力以及完成程度满意度比较,差异无统计学意义(P>0.05); 居家助医服务满意度调查中,开展前后的服务态度满意度比较,差异无统计学意义(P>0.05); 开展后技术能力及完成程度满意度优于开展前,差异有统计学意义(P<0.05), 见表2、3、4。

表2 “互联网+居家照护”开展前后居家助餐服务满意度比较

表3 “互联网+居家照护”开展前后居家助洁、助浴服务满意度比较

表4 “互联网+居家照护”开展前后居家助医服务满意度比较

3 讨 论

江苏省南通市北护理院作为江苏省医养结合示范基地,拥有医疗、康复设备和复合型的医护、康复团队,以国家级综合医院医疗资源为后盾,在养老服务的基础上全方位为老年人提供医护及康复措施。在政策引导下,护理院于2019年5月起开始构建基于医养结合的 “互联网+居家照护”平台。本研究结果显示,由机构向周边社区辐射开展“互联网+居家照护”服务后覆盖社区数量以及每月照护服务人数均有显著增长趋势,可能与政策引导、现况需求、宣传方式多样化、平台运转模式完善有关。姚兴安等[7]调查发现,尽管“互联网+”养老健康服务需求很高但实际普及率以及接受程度非常低,这可能是因为“互联网+”居家养老是较新型的服务方式,多数老年人思维意识滞后,对新事物的接受度较低,且模式普及通道狭窄,因此仅通过网络、电视等途径进行宣传[8-9]。“互联网+居家照护”模式实现了养老服务参与主体多元化,让社会、社区及家庭多方参与,宣传从街道辐射周边,社区渗透家庭,加之地方政府支持,借势入户调查项目,实现面对面宣传,打破知晓率低的情况,增加信任度以及普及性,抓住需求,使范围及效率最大化。平台信息数据搭载云计算平台,从设备、环境、数据、系统等多方面保证服务对象的信息安全,保障个人隐私权[10]。平台的部分项目与医疗保险接轨,费用明细清晰透明化,加之简便易学的操作系统,分类细致的需求选择让老年人更加容易接受。

“互联网+居家照护”模式的开展解决了“医养”分离与低效服务,发挥了机构资源与平台优势,提高了服务质量。研究[11]指出,目前“互联网+”居家养老服务需求最高的是医疗和健康服务。老年人由于生理机能逐渐退化容易罹患各种慢性疾病[12], 单纯的生活照护不能满足居家养老需求,老年人疲于往返医院与家庭,为家庭、医院、社会保障制度各层面带来沉重负担[13], 而大型医院往往难以提供长期、细致的养老服务,高质量的居家医疗照护变得至关重要。“互联网+居家照护”模式利用信息技术能够更好地发挥医养结合机构的医疗照护能力,有效消除地理障碍和时间限制,也可以通过配置的智能终端,对有需要的卧床老人进行生命体征的实时监测,简化养老及慢性病医疗服务的工作流程,同时降低社会医疗负担。本研究结果显示,“互联网+居家照护”模式开展后的综合满意度较开展前提升,差异有统计学意义(P<0.05)。在服务质量方面,助餐照护完成满意度较开展前提升,助医服务的技术能力及完成程度的满意度也显著提升,这可能是由于服务管理实施了医养结合机构与社区双平台管理的模式[14], 互联网平台实施前,无法对复杂的个人信息进行系统性分析,人力、医疗资源使用效率未达到最大化使用。模式开展后, O2O线上—线下服务流程管理将线下的照护服务与网络结合,使照护服务更加精确量化,对服务调配方面进行统筹安排,每次服务数据留痕,可供复盘和数据挖掘[15], 对进一步的质量改进提供了数据支撑。同时,依托医养结合机构可为居家照护实施提供技术支持,组建居家养老专业队伍并与机构共享,人力资源有了保障且专业对口,照护服务人员对周边环境与服务对象熟悉,有交通成本低的优势[16]; 机构与居家的硬件设施共享,提高了资源的利用率,节省了社会设施投入,合理使用资源,改善传统养老“医养”分离情况。

综上所述,本研究基于医养结合机构,联结周边社区,打造“互联网+居家照护”平台,通过政策主导支持,市场融合,建立良好的宣传机制,结合互联网扩大服务范围; 经过流程的再造、依托专业机构,将线下的照护服务与互联网结合,在提升老年人生活品质的同时,弥补了传统家庭完整度缺失的问题,让老年人在家也能够享受到多层次、有质量的养老服务。