逻辑学视角下出版概念研究

2022-01-27姚凯波杨海平

姚凯波 杨海平

[摘 要] 从逻辑学的视角出发,采用“属加种差法”对出版概念进行界定,构建了出版科学定义的“四维一体”范式。“四维”指出版主体、出版客体、出版媒介以及出版环节,“一体”指出版属概念。因此,将出版定义为:出版是个人或组织通过公共媒介实现知识信息传播的社会活动。即出版主体为“个人或组织”,出版客体为“知识信息”,出版媒介为“公共媒介”,出版环节为“N+传播”,出版属概念为“社会活动”。

[关键词] 出版 出版概念 出版主体 出版客体

[中图分类号] G230[文献标识码] A[文章编号] 1009-5853 (2022) 01-0015-09

A Study on the Concept of Publishing from the Perspective of Logic”

Yao Kaibo Yang Haiping

(School of Information Management, Nanjing University, Nanjing, 210023)

[Abstract] From the perspective of logic, a “genus-differentia” definition is used to define the concept of publishing, and the“four dimensions and one body”paradigm of the scientific definition of publishing is constructed. “Four dimensions”refer to the subject of publishing, the object of publishing, the media of publishing and the link of publishing, and the“one body”refers to the genus of publishing. Therefore, publishing is defined as: publishing is a social activity in which individual or organization realizes the dissemination of knowledge and information through public media. That is, the subject of publishing is“individual or organization”, the object of publishing is“knowledge and information”, the media of publishing are“public media”, the link of publishing is“N+ communication”, and the genu of publishing is“social activity”.

[Key words] Publishing Publishing genus Publishing subject Publishing object

出版概念的界定,是出版學研究最基本的问题。如果出版的概念没有得到界定,那么出版的其他问题就无从谈起;如果出版的概念得到界定但缺乏共识,那么势必影响出版学科建设和产业发展。何谓概念?“概念是反映思维对象及其特有属性或本质属性的思维形态。”[1]“概念”是逻辑学中一个重要的术语,逻辑学对如何进行概念界定提供了一套科学的逻辑方法。出版概念属于“概念”论域,是概念之中的特种形态,也具有“概念”的所有规定性。因此,本文拟借鉴逻辑学的概念界定方法对出版概念进行研究。

1 出版的归属:属概念

界定概念最常用的方法就是下定义。定义根据是否反映概念的内涵,分为科学定义和语词定义。科学定义就是用尽量简短的语句把概念所反映对象的本质属性高度概括地揭示出来,是界定概念的主要方法。语词定义目的在于指明一个语词表达什么概念或表示什么事物,是界定概念的辅助方法。逻辑学给概念下科学定义,通常采用“属加种差法”,就是通过揭示被定义概念邻近的属概念和种差来下定义。可以用公式表示如下。

被定义项=种差+邻近的属概念

要给“出版”下定义,首先要确定它属于哪一类的哪一个层次,给它一个归属,即明确出版属概念。为了厘清已有研究对出版属概念的界定,本文首先借助中国知网数据库,通过在主题词中检索“出版定义”“出版概念”“出版内涵”收集到相关文献300多篇;其次,通过引文追溯法,逐一检索相关被引用文献。通过以上两步操作之后,从中抽离出版的定义,形成出版定义集,其中学术领域66个,主要来自期刊论文和学术专著等;工具书32个,主要来自中文和英文的词典、百科全书等;法律法规6个,主要来自日本明治政府《出版条例》、清朝政府《大清印刷物专律》、北洋政府《出版法》以及《世界版权公约》《伯尔尼公约》《中华人民共和国著作权法》等。

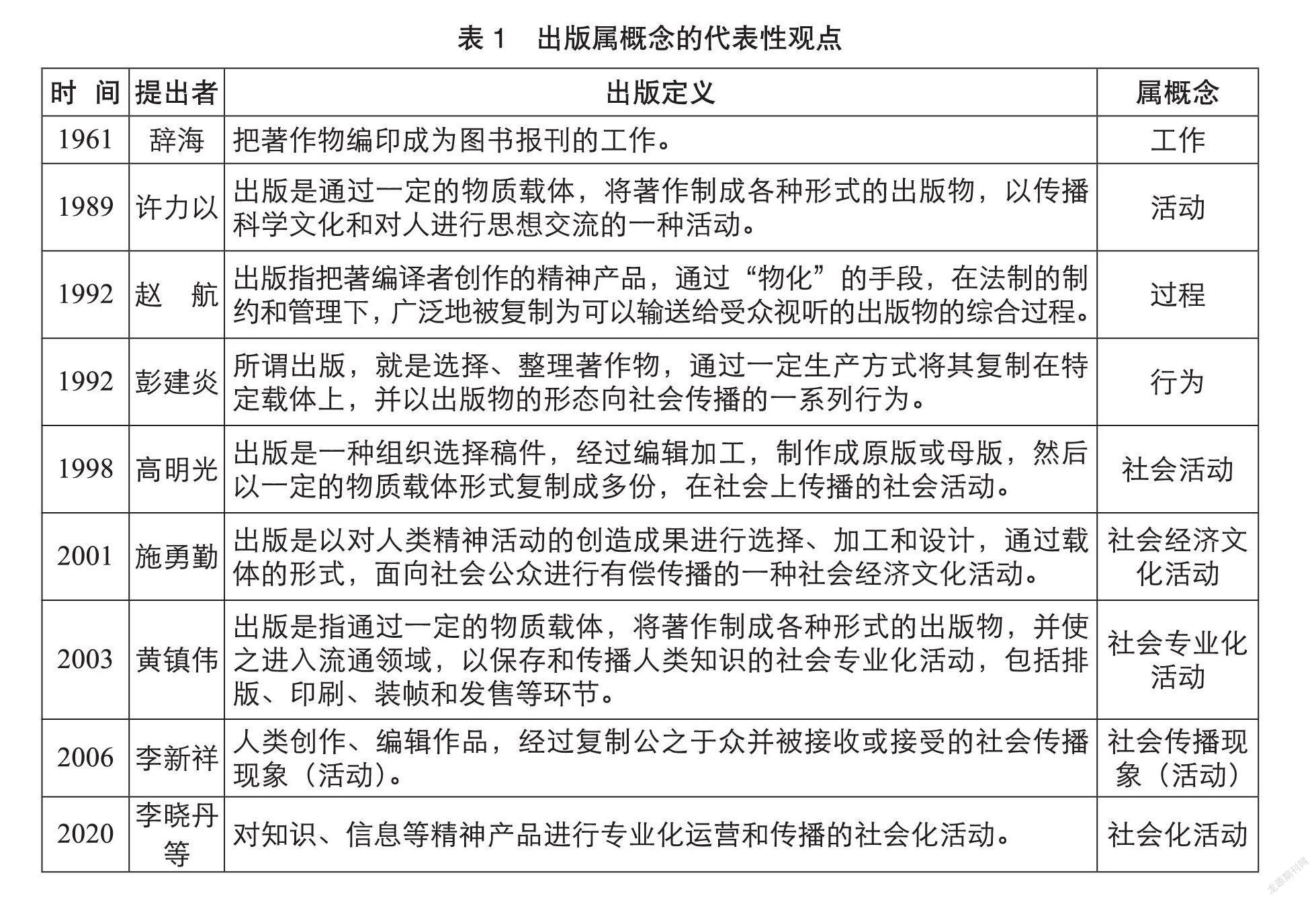

按照相同观点仅遴选最早提出者的原则,整理以后制成表1,可以发现关于出版属概念的观点大致经历了三个阶段:第一个阶段,工作说最早被提出,如1961年的《辞海试行本》将出版定义为“把著作物编印成为图书报刊的工作”[2];第二个阶段,继工作说提出20多年后,活动说[3](许力以,1989年)、过程说[4](赵航,1992年)、行为说[5](彭建炎,1992年)相继被提出;第三个阶段,活动说成为主流,持此种观点的学者主张出版属概念是活动或某种活动,如许力以[6]、杨晓鸣[7]、汪启明[8]、仝冠军[9]、庞沁文[10]等认为是活动,高明光[11]、张志强[12]、易图强[13]、程忠良[14]、王勇安[15]、万安伦[16]等认为是社会活动,施勇勤[17]认为是社会经济文化活动,黄镇伟[18]认为是社会专业化活动,李新祥[19]认为是社会传播现象(活动),李晓丹等[20]认为是社会化活动。

研究者提出的属概念,既要完全涵盖下位概念,又要尽可能地邻近下位概念,同时避免越级向上扩展,无限放大属概念。据此,可以发现上述关于出版属概念的观点,持工作说者将出版属概念认定为工作,但工作并不能完全涵盖出版概念,这种观点过于狭隘。唯物辩证法认为“过程是物质、运动和时间、空间的辩证统一,任何事物都是过程,整个宇宙就是无限的发展过程”[21]。过程是哲学上的范畴,是外延最广的概念。将过程作为出版属概念,属于无限放大属概念,这种定义太过于宽泛。《马克思主义哲学全书》认为“活动是指人的社会性的、自觉的、有目的的认识世界和改造世界的一切行为,活动按照功能可分为认识活动和实践活动”[22]。由此推断,行为是活动的上位概念,活动又是社会活动的上位概念,即:行为>活动>社会活动。因此,工作、过程、行为、活动都不是出版最邻近的属概念,那么社会活动是出版最邻近的属概念吗?

《中国大百科全书·社会学》关于社会活动的定义“是以他人为对象、旨在达到预期目标的个人或群体的有意义的行为,社会活动按照活动性质可分为政治活动、经济活动、文化活动、宗教活动等”[23]。从这个定义可以看出,社会活动是一个大系统,涉及方方面面,在外延上完全涵盖出版。社会活动的下位概念,比如文化活动、经济活动有没有可能作为出版属概念?针对自然科学的研究对象,如动物、植物等,研究者制定了比较明确的种属系列表,但是对于人的社会活动,还没有形成一个科学的树状结构的分类系列表,要确定某项社会活动属于哪一个类,只能参照相关的规定,如《国民经济行业分类》(国家标准GB/T 4754—2017)等。

我国现在所指的“出版”,在国民经济行业分类中属于“R 文化、体育和娱乐业—86新闻和出版业—862出版业”,出版业又细分为图书出版、报纸出版、期刊出版、音像制品出版、电子出版物出版、数字出版、其他出版业。由此可知,如果把文化活动作为出版属概念,则无法完全涵盖出版。同理,经济活动也无法完全涵盖出版。还有一种观点,把出版属概念弄成并列的两个,例如“出版是一种社会经济文化活动”[24]。文化活动和经济活动同属于社会活动的下位概念,是两个概念的并列结构,把它们同时作为出版属概念,就会犯把出版分属于两个体系的“一仆二主”的逻辑错误。

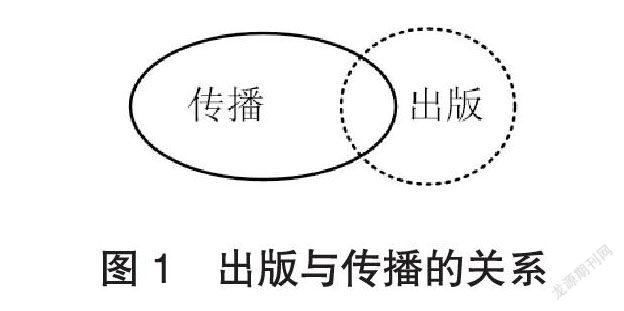

还有学者认为出版属概念是社会传播现象(活动),如“出版是人类创作、编辑作品,经过复制公之于众并被接收或接受的社会传播现象(活动)”[25]。那么社会传播现象(活动)作为出版属概念是否合适?解决这个问题,首先要厘清出版与传播的关系。逻辑学一般采用欧拉图解法,根据表示概念外延的圆圈图形有无重合之处,将概念外延间的关系分为相容关系和不相容关系两大类。其中相容关系又根据表示概念外延的圆圈图形重合的程度,分为全同关系、从属关系(真包含于关系与真包含关系)、交叉关系,而不相容关系又可分为矛盾关系与反对关系等[26]。关于出版与传播的关系,有学者认为“出版和传播是两个相互交叉融合的概念,出版和传播既相互依存又各有侧重”[27]。简而言之,出版与传播的关系如图1所示。

图1 出版与传播的关系

综上所述,社会活动虽然是一个大系统,但概念层级更低的经济活动、文化活动、传播活动等均不适合作为出版属概念,社会活动可能是出版最邻近的属概念,本文主张出版属概念是社会活动。

2 出版定义的“种差”

要给“出版”下定义,除了明确出版属概念,还要找出“种差”。“种差”是指被定义项所反映的这种对象同该属概念中其他对象之间的本质差别。找出“种差”,实际上就是找出被定义项所指对象的本质属性[28]。出版的本质属性是出版区别于其他一切事物的特有属性,不管出版的表象如何变化,出版固有的质的规定性应当始终保持不变。分析已有的出版定义,可以发现“种差”的具体表述方式是流动多变的,但不外乎从出版主体、出版客体、出版媒介以及出版环节这四个维度阐述“种差”,即出版的本质属性。

2.1 出版主体

关于出版主体的讨论,早些年有一种固定机构论,即出版活动发生在出版机构之内,出版机构以外不存在真正的出版活动[29]。比如此类表述:“所谓出版,是指出版机构根据一定的方针和计划,选择、整理人类的思维成果和资料,通过出版生产赋予它们一定的物质形态,然后向社会传播。”[30]纵观人类的出版史,出版机构的产生是社会发展到一定阶段的产物,换句话说,在专门的出版机构出现之前,人类的出版活动就已有之。就我国而言,春秋时期虽未出现专门的出版机构,但彼时的出版活动已经初步繁荣[31]。五代后唐时期,当时的教育管理机构兼最高学府国子监,使用雕版印刷术刻印儒家经典《九经》,开创了官办中央级刻书出版机构的先河[32]。肇始于唐代,盛行于宋代的私人刻书家在古籍整理和古书编印、扩大传播等方面的贡献尤其值得肯定[33]。比如五代后蜀毋昭裔私财刊刻《文选》《初学记》等,以便利天下读书学者。我国古代出版活动中官刻、坊刻、私刻鼎足而立的局面,恰好说明出版活动并非一定要专门的出版机构参与。

移动互联网时代,随着自出版、定制出版、语义出版等各种新型出版形式的出现,出版主体的界限变得模糊,出版主体日趋多元化。个体可以高效、便捷地通过网络平台进行出版内容的创作、生产、传播等,内容创作者与使用者可以直接互动,整个过程中甚至不需要出版机构的参与。以喜马拉雅App为例,其有声读物内容生产模式可以分为用户生产内容(User Generated Content,UGC)、专业生产内容(Professional Generated Content,PGC)、专业用户生产内容(Professional User Generated Content,PUGC)。据喜马拉雅港股《招股书》显示,截至2021年6月30日,平台上累计1246.33万UGC创作者、0.33万PGC创作者、0.66万PUGC创作者,占比99.92%的UGC创作者创作了海量的内容。出版机构的中心化地位在下降,一方面出版机构由传统出版者的角色向出版內容生产者、服务者、传播者等多元角色转变;另一方面,不同个体或组织,都可以参与到出版活动中来,为出版业的发展做贡献。应当打破固定机构论,出版机构并非出版的唯一主体,任何具备出版条件的个人或组织,都可以成为出版主体。

2.2 出版客体

出版客体是在出版活动中出版主体作用的对象。考察已有的出版定义,可以发现关于出版客体的描述大致可以分为三种观点:第一种观点认为出版客体是文字、文本、图像或其他符号,如王振锋[34]、张志强[35]、于翠玲[36]等;第二种观点认为出版客体是著作物、稿件、作品、精神产品、精神成果等,如余家宏[37]、陈友政[38]、王绍平[39]、林穗芳[40]、赵航[41]、彭建炎[42]、边春光[43]、许力以[44]、张小萍[45]、袁亮[46]、高明光[47]、王益[48]、施勇勤[49]、杨晓鸣[50]、黄镇伟[51]、李新祥[52]、汪启明[53]、易图强[54]、蔡克难[55]、庞沁文[56]、程忠良[57]、李晓丹[58]等;第三种观点认为出版客体是知识、信息、知识信息或信息知识,如宋建武[59]、苗遂奇[60]、师曾志[61]、宫承波[62]、仝冠军[63]、姜蕊[64]、罗紫初[65]、张文红[66]、王勇安[67]、董琦琦[68]、吴赟[69]、万安伦[70]、杨海平[71]等。第一种观点只提到出版客体的外在表现形式而没有涉及内容。第二种观点提到的精神产品、精神成果等的外延太过于宽泛。本文倾向于第三种观点,至于出版客体到底是知识或信息,还是知识信息,这其实取决于对知识、信息这两个概念的认知。

研究者对知识和信息的概念界定存在分歧,在论述知识和信息的关系时,主要有以下5种观点:信息包括知识,知识包括信息,信息等同知识,知识和信息在外延上存在交叉关系,知识和信息在外延上无交叉关系。本文认为信息包括知识,即信息分为知识信息和非知识信息。知识信息是具有知识内涵的信息;非知识信息则没有知识的内涵,比如噪音、垃圾信息等[72]。出版客体是内容和形式的统一体。非知识信息不应该成为出版客体,出版客体应当是知识信息,包括知识信息的内容和外在表现形式。同样的内容,对有的人是知识,对有的人是信息,两者皆可作为知识信息的内容。知识信息的外在表现形式是文字、图画或其他符号(视觉符号、听觉符号、触觉符号、嗅觉符号、味觉符号等)。

2.3 出版媒介

出版媒介是承载出版客体的中介物,是人类传承文明和传播思想的工具。媒介技术的演进是推动出版活动发展的核心动因,因此在出版概念的界定中,媒介是必不可少的要素。已有出版定义关于出版媒介的描述大致分成两派:一派是限定媒介,比如张小萍等将出版媒介限定为图书、报刊、声像制品、软件制品等[73];另一派是不限定媒介,如采用介质、特定载体、物质载体或公共载体来阐述。出版媒介的物质载体可以分为硬质载体,如泥板、青铜、甲骨、碑石、简牍、莎草、贝叶、树脂等;软质载体,如羊皮、缣帛、植物纤维纸等;虚拟载体,如光、磁、电等。无论硬质载体、软质载体还是虚拟载体,都可作为出版媒介的物质载体。出版概念的界定不应该限定媒介。限定媒介论者在不同时期提出的出版定义,会根据当时出版媒介的不同,呈现出一定的演进性,即后继的概念不断容纳新的媒介形态,初衷是为了增加概念的适用范围,实际上却犯了顾此失彼的错误。比如将出版概念界定为“把著作物编印成为图书报刊的工作”[74]。这个定义将出版媒介限定为印刷媒介,那么印刷媒介诞生之前的所有出版活动就无法囊括其中,同时基于电子媒介、网络媒介的出版活动都将被分离出去。

2.4 出版环节

出版环节是出版过程中的动态性环节。已有出版定义关于出版环节的描述大致分成两派:一派是固定环节论,但在具体数量上存在分歧,大致分为一环节论、二环节论、三环节论、多环节论;另一派是N环节论,如张文红[75]、吴赟等[76]。N环节是指出版活动的生产过程可能是由一个环节组成,也可能由多个环节组成,决定出版动态环节的多少除了技术因素,更取决于出版产品的用户需求[77]。长期以来,出版内容的生产基本上是按照知识信息“创作者—生产者—传播者—使用者”的模式运行。在各种新技术的作用下,出版内容可以直接由创作者到使用者,创作者、生产者、传播者、使用者的界限变得模糊,相互之间可以转换,甚至使用者也可以成为创作者。

固定环节论中有两种错误观点需要避免:一种是技术决定论,即将某一项技术当成出版定义的必要组成部分。殊不知科学技术是不断发展变化的,某一时期先进的技术,很有可能在另一个时期就被更先进的技术取代。雕版印刷术相比之前的手工抄写方式是先进的技术,但相比活字印刷术又显得落后。从出版活动发展史来看,由于科学技术的进步带来出版环节的重塑,从而产生出版活动的变革与创新,即科学技术的进步—出版环节的变动—出版活动的革新。出版概念的界定应当避免技术决定论,即出版活动的判定标准不应当是取决于某一项技术的应用与否。

另一种是经济倾向论,即出版必然包含商品交换等环节,没有出版物的销售与购买就没有出版活动。比如此类表述:“出版是以对人类精神活动的创造成果进行选择、加工和设计,通过载体的形式,面向社会公众进行有偿传播的一种社会经济文化活动。”[78]这位研究者把“有偿”作为出版概念的必要因素,这似乎是不妥当的。现实社会里,有一些书籍是通过免费赠阅的方式进行传播,比如宗教类、政策宣传类的书籍。网络平台上,免费获取和阅读的机会越来越多,甚至还出现了“负费”阅读。例如某小说阅读App,用户下载注册以后,在阅读小说的过程中能够获得金币奖励。奖励的多少取决于用户的阅读时间,阅读时间越长,获取的金币奖励越多,金币积累到一定数量,可以按比例兑换现金。举例论证免费、“负费”的可能性,并不代表全盘否定出版的经济价值,只是为了说明出版可以付费,可以免费,甚至还可以“负费”。出版概念的界定应当避免经济倾向论。

3 出版的科学定义

前文的分析,構建了出版科学定义的“四维一体”范式。“四维”指出版主体、出版客体、出版媒介以及出版环节,“一体”指出版属概念,用公式表示如下:

出版=(出版主体+出版客体+出版媒介+出版环节)+出版属概念

以上公式构建了出版科学定义的普遍范式,但研究者从不同角度、不同方面、不同层次对出版概念进行界定时,给出的定义不尽相同。究其原因大概有两点:其一出版概念所反映的事物本身是发展变化的,出版概念也随之发展变化;其二人们认识事物有一个由感性到理性、从个别到一般、从局部到整体不断深化的过程,逐步地由表面认识上升到对事物本质的认识,由此形成的出版概念的内涵也在不断发展变化。为了科学、正确地把握出版概念,应该遵守以下三个原则。

第一,坚持整体性原则。科学定义中除去属概念剩下的部分是“种差”,也是被定义概念的本质属性。这里“社会活动”是属概念,除去“社会活动”,剩下的部分就是“种差”,也是出版的本质属性。值得一提的是,学术界对编辑、复制、传播这三者何者是出版的本质属性存在较多争议。对一个概念(尤其是一类概念)的理论分析,单纯提取一个、两个或某几个关键词视如“种差”进行分析,其本身缺乏理论的有效性。在探讨出版的本质属性时,应当从出版主体、出版客体、出版媒介以及出版环节这四个维度进行整体探讨,并结合当时的历史条件进行分析。

第二,坚持动态性原则。出版是一个动态的、发展的概念。不同历史时期,不同国家地区,即“古今中外”呈现的出版形式多种多样。在界定出版概念时,应该避免以下几个误区:一是避免固定机构论,任何个人或组织都具备出版的权利;二是避免限定媒介论,硬质载体、软质载体以及虚拟载体都可作为出版媒介的物质载体;三是避免固定环节论,出版的动态性环节可能是一个,也可能是多个,即N环节;四是避免技术决定论,出版的判定标准不应当是取决于某一项技术的应用与否;五是避免经济倾向论,付费、免费、“负费”这三驾马车一起推动出版发展。概念的内涵与外延具有反变关系,即内涵越多,外延越小;内涵越少,外延越大。固定机构论、限定媒介论、固定环节论、技术决定论以及經济倾向论,都会将出版的外延缩小,不利于揭示出版的本质属性。

第三,坚持相对性原则。虽然学界、出版界热衷于给出版下定义,但定义“只是用概括的形式揭示概念的内涵,不可能揭示事物全部的、丰富的内容”[79],因而定义总是不完全的。一方面,定义只能揭示事物的某些方面的规定性,无法全面揭示充分发展的现象的各方面的联系;另一方面事物总是相互联系、变化发展的,这就使得所有的定义都具有相对性。比如纸质出版具有相对确定的外延,能够得到出版共同体的认同,但数字出版的外延并未得到明确,在实践中存在难以界定客观对象是否属于数字出版外延的问题[80]。此外,学术领域的出版定义旨在揭示出版的本质属性,而日常工作、法律法规中的出版定义具有时效性,着眼于处理实际问题,应该避免混为一谈。

基于出版科学定义的“四维一体”范式,本文尝试将出版概念界定为:出版是个人或组织通过公共媒介实现知识信息传播的社会活动。具体来说,出版主体为“个人或组织”,出版客体为“知识信息”,出版媒介为“公共媒介”,出版环节为“N+传播”,出版属概念为“社会活动”。理解这个定义还需要注意以下三点。

第一,出版以公共媒介为依托。公共媒介是出版内容的载体和传播的渠道,也是实现出版社会效益和经济效益的前提。纵观人类出版活动从古代到当代的演变,总共诞生了四种出版媒介,分别是手抄媒介、印刷媒介、电子媒介、网络媒介。在手抄媒介时代,出版主要通过手工抄写或复制的方式向公众传播。比如,秦国相邦吕不韦集合门客编撰《吕氏春秋》后,将其公布在咸阳城门上向公众传播[81]。1450年前后,“publish”这个词已被用来表示出版,但当时英国出版的书籍仍是手抄本[82]。在印刷媒介时代,纸张作为主要载体,出版媒介的主要形态有图书、报刊等。在电子媒介时代,出版媒介的主要形态不仅有图书、报刊,还有缩微制品、音像制品等。在网络媒介时代,出版媒介更多以数字化的形态呈现在人们面前,包括电子书、数字报纸、数字期刊、数据库出版物、AR出版物等。

第二,出版具有社会规制性。出版过程的各个环节是一体化的活动,出版内容从生产、选择、加工到传播的各个环节,在精神层面和物质层面都必须符合出版界公认的规制标准,在实现知识信息传播和保存的同时,必须坚持正确的价值取向、文化取向[83]。出版主体通过公共媒介实现知识信息传播的过程中,既需要遵照社会活动的行为规范,还需要遵照出版产业与行业的专业化标准及法律与道德规范。在手抄媒介时代,虽然出版活动的专业化标准尚在探索中,但任何社会活动都具有社会规制性,出版作为一种社会活动,并非是随意的、不受约束的活动。比如,三国魏文帝时期的《皇览》,分门别类,共四十余部,约八百余万字,被称为我国类书的鼻祖。《皇览》的编撰,一方面与曹魏之时的社会安定、经济发展、文化自觉以及士大夫个体觉醒休戚相关[84];另一方面受制于统治阶级的意志,顺着皇帝制定的框架,以“撰集经传”为宗旨,以“随类相从”为原则。

第三,出版包含传播环节。虽然本文的出版定义只列举了传播环节,但要实现知识信息传播,必然包含了组织、设计、开发、加工、整理等诸多环节,只是这些环节不是固定的,可能是一个,也可能是多个,即出版环节为“N+传播”。出版的过程,是传播人类知识信息的过程,也是保存人类文化遗产的过程,更是人类知识信息生产的过程[85]。传播是出版的一种目标和实现结果[86],也是发挥出版价值的内在要求。脱离传播谈出版,或者将出版等同为传播,这两种方式都不可取。我国古代的私家刻书常常为的是“以示子孙”“归藏于家”,但从长远的角度来看,私家刻书经历了由“刊而藏”到“刊而传”的转变[87]。因此,无论媒介技术如何发展革新,也无论出版物的内容以何种媒介形态呈现,出版都应该是面向公众的内容生产与传播。

注 释

[1][26]姜全吉,迟维东.逻辑学 第3版[M].北京:高等教育出版社,2004:16,29

[2]中华书局辞海编辑所.辞海试行本 第7分册[M].上海:中华书局,1961:82

[3][6][44]许力以.许力以出版文集[M].北京:中国书籍出版社,1993:3,3,3

[4][41]赵航.论出版学界说[J].编辑学刊,1992(2):19-22

[5][42]彭建炎.出版学概论[M].长春:吉林大学出版社,1992:9,9

[7][50]杨晓鸣.出版是什么[J].出版科学,2001(3):42-71

[8][53]汪启明.出版通论[M].成都:四川大学出版社,2008:3,3

[9][29][63]仝冠军.出版概念研究中的三种倾向[J].出版广角,2008(11):45-47

[10][56]庞沁文.出版的基本规律是什么[J].编辑学刊,2010(4):6-10

[11][47]高明光.社会主义出版事业的性质和党的出版方针[J].书屋,1998(1):40-43

[12][35]张志强.现代出版学[M].苏州:苏州大学出版社,2003:10,10

[13][54]易图强.出版学概论[M].长沙:湖南师范大学出版社,2008:3,3

[14][57]程忠良.“互联网+”时代出版业发展路径研究[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2016:5,5

[15][67][83][85]王勇安,成云.融合出版环境下对“出版”概念表述的再思考[J].出版发行研究,2017(1):13-17

[16][70]万安伦.论人类出版的内涵、外延、阶段及风貌[J].出版参考,2019(1):48-54

[17][24][49][78]施勇勤.出版构成要素分析[J].编辑学刊,2001(2):33-35

[18][51]黄镇伟.中国编辑出版史[M].苏州:苏州大学出版社,2003:5-6,5-6

[19][25][52]李新祥.出版定义的类型分析与出版本质的界定[J].浙江传媒学院学报,2006(2):30-33

[20][58]李曉丹,贺子岳.论出版概念的“变”与“通”[J].出版科学,2020,28(4):54-61

[21]金炳华.马克思主义哲学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2003:242-243

[22]李淮春.马克思主义哲学全书[M].北京:中国人民大学出版社,1996:256

[23]中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书 社会学[M].北京:中国大百科全书出版社,2002:305

[27][69][76][86]吴赟,闫薇.出版概念的生成、演进、挑战与再认知:基于概念史视角的考论[J].中国编辑,2018(10):21-27

[28][79]赵绍成.逻辑学[M].成都:西南交通大学出版社,2015:31,36

[30]阙道隆.实用编辑学[M].北京:中国书籍出版社,1986:17

[31]肖东发,仝冠军.论中国出版的起源[J].出版史料,2003(2):113-117

[32]那世平.五代监本刻书事业述论[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2002(1):95-96

[33]肖东发.私家刻书在中国文化史上的贡献:中国古代出版印刷史专论之九[J].编辑之友,1992(1):63-66

[34]王振铎.编辑、出版与编辑学、出版学[J].编辑之友,1995(6):20-23

[36][82]于翠玲.“出版”溯源与中国出版活动的演变[J].延安大学学报(社会科学版),2008(1):121-125

[37][74]余家宏,宁树藩,徐培汀,等.新闻学简明词典[M].杭州:浙江人民出版社,1984:142,142

[38]陈友政.编辑出版辞典[M].北京:中国科学技术出版社,1988:87

[39]王绍平,陈兆山,陈钟鸣,等.图书情报词典[M].上海:汉语大词典出版社,1990:204

[40]林穗芳.明确“出版”概念 加强出版学研究[J].出版发行研究,1990(6):13-20

[43]边春光.出版词典[M].上海:上海辞书出版社,1992:1

[45][73]张小萍,朱新美.对出版社与作者关系的再认识[J].编辑学刊,1994(2):69-72

[46]袁亮.出版学概论[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997:103

[48]王益,汪轶千.图书商品学[M].北京:人民出版社,1999:10

[55]蔡克难.试论出版活动与编辑活动的关系[J].编辑之友,2010(2):95-96

[59]宋建武.“新闻自由”概念不科学[J].新闻与传播研究,1996(1):54-56

[60]苗遂奇.出版传播的人文内涵与意蕴释读[J].湖南社会科学,2004(1):188-190

[61]师曾志.现代出版学[M].北京:北京大学出版社,2006:28

[62]宫承波,要力石.出版策划[M].北京:中国广播电视出版社,2007:3

[64]姜蕊.数字时代出版概念及出版传播过程模式新探[J].西安建筑科技大学学报(社会科学版),2009,28(1):85-89

[65]罗紫初.出版学导论[M].武汉:武汉大学出版社,2014:4

[66][75][77]张文红.再论“出版”的概念[J].出版发行研究,2016(9):12-15

[68]董琦琦,刘益.数字环境下对“出版”定义的再认识[J].今传媒,2017,25(10):15-17

[71]杨海平,杨晓新,白雪.出版概念与媒介嬗变研究[J].中国出版,2021(18):12-17

[72]伍振华.知识与信息的定义及其关系新探[J].图书情报工作,2003(10):44-49

[80]张新新.数字出版概念述评与新解:数字出版概念20年综述与思考[J].科技与出版,2020(7):43-56

[81]司马迁.史记·吕不韦列传[M].北京:中华书局,1982:2510

[84]郜明.《皇览》之编撰与曹魏之士[J].大学图书馆学报,1989(6):27-29

[87]尹华.宋代私家刻书研究[D].成都:四川师范大学,2020:44

(收稿日期:2021-10-11)