数字出版价值论(上):价值认知到价值建构

2022-01-27张新新

[摘 要] 在对价值理论进行理论溯源的基础上,从研究范畴、研究对象、学科体系三个视角论述了数字出版价值研究的意义和必要性,提出“数字出版客体的属性或功能对主体需要的满足”的数字出版价值的概念并分析“客体性、主观性和社会历史性”三个特征,论证以数字出版功能为核心的形式价值、以数字出版宗旨为集中体现的数字出版目的价值、以评判和调处价值冲突为己任的数字出版评判标准价值,首次建构“形式价值—目的价值—评判标准价值”为主体的数字出版价值体系。

[关键词] 数字出版价值 数字出版功能 数字出版宗旨 数字出版理论 数字出版价值评判标准

[中图分类号] G230[文献标识码] A[文章编号] 1009-5853 (2022) 01-0005-10

Digital Publishing Value Theory (Previous Part): Value Perception to Value Construction”

Zhang Xinxin

(College of Communication and Art Design,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai,200093)

[Abstract] On the basis of theoretical tracing of value theory, the article discusses the significance and necessity of digital publishing value research from three perspectives: research scope, research object and disciplinary system, proposes the concept of digital publishing value as “the satisfaction of the subjects needs by the properties or functions of digital publishing objects” and analyzes the three characteristics of “object, subjective and socio-historical”. It is proved that the value of form, which is the core of digital publishing function, the value of purpose of digital publishing, which is the central embodiment of digital publishing purpose, and the value of judging standard of digital publishing, which is the responsibility of judging and mediating value conflicts, are the first time to construct a digital publishing value system with “form value, purpose value and value criterion” as the main body.

[Key words]Digital publishing value Digital publishing function Fundamental goals of digital publishing Digital publishing theory Digital publishing value judging criteria

出版價值论,是一个不容回避的问题,是出版学研究的“重要理论范畴”,也是出版人需要把握的“重要实践命题”[1]。同样,中国特色数字出版基础理论的建构,除了对本体论、方法论、调节论、治理论进行研究以外,也离不开价值论这一重要组成部分。“在信息爆炸的背景下,数字出版价值何在,如何更好地服务读者?这是我们必须思考的问题。”[2]数字出版价值论,是数字出版是否具有价值、对谁具有价值、具有什么样的价值、如何实现价值、价值如何演进等观点和学说的统称。如何形成对数字出版的正确价值认知,如何确立数字出版价值、如何理解数字出版的价值结构、如何推动数字出版的价值实现以及数字出版的价值演进,构成了数字出版价值论的基础内容和主要内核。

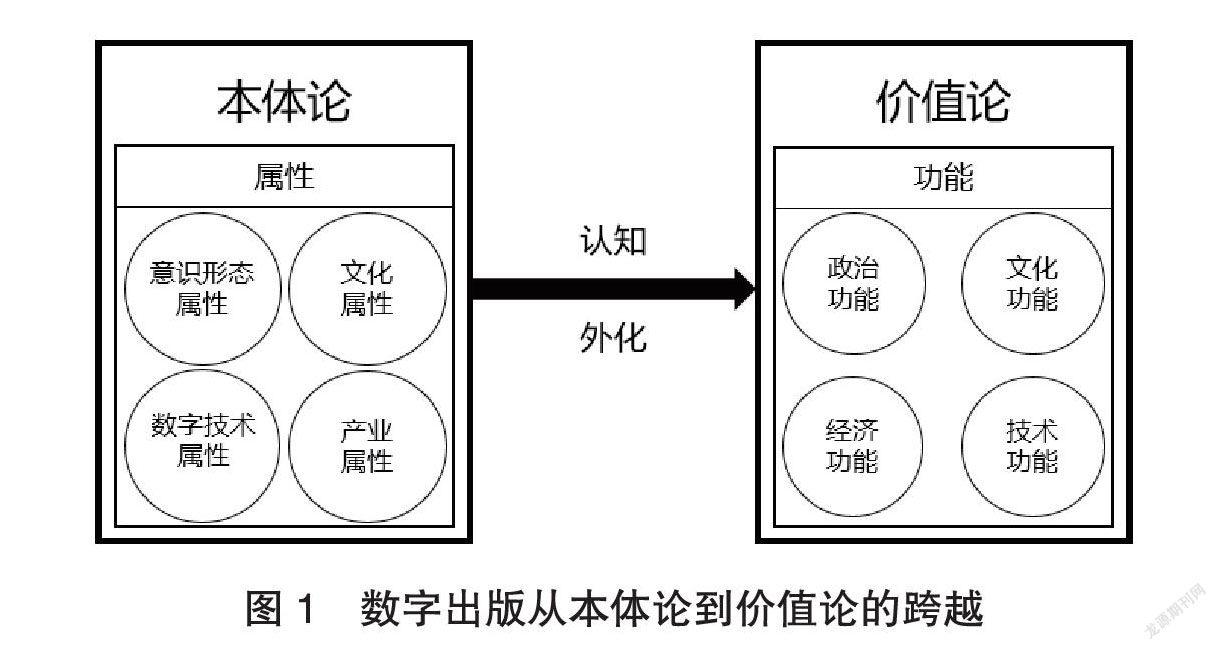

在数字出版的基础理论体系之中,随着对本体论、方法论的深入构建,则必然触及价值论这一基本理论。数字出版本体论、方法论、价值论相互作用、相互影响的关系体现于方方面面:(1)我们在数字出版本体论中提及数字出版的研究对象是“数字出版活动主体、内容、客体和效应所构成的客观存在”[3],也就是数字出版活动;而数字出版活动主体、客体之间所形成的关系之中,存在着实践关系、认识关系、审美关系以及价值关系,对于价值关系的系列探讨和研究则推动着数字出版价值论的诞生与发展;同时,还有一种基于“效应”来界定价值的学说,即“效应说”,认为“价值是客体对主体的效应。客体对主体的正效应,就是正价值;负效应,就是负价值”[4]。(2)本体论之中的“意识形态属性、文化属性、产业属性、数字技术属性”[5]构成了数字出版属性理论,而这些内在的质的规定性,则构成了数字出版内部价值的前提和基础。(3)再者,在数字出版方法论之中,涉及“数字出版关系分析法”[6]这一专门研究方法,数字出版关系分析法的提出和运用也有助于对数字出版价值关系的深入思考和研究。

1 数字出版价值理论渊源与研究意义

在对数字出版价值、数字出版价值论进行阐述以前,我们需完成对价值、价值论概念的梳理和探源。

价值概念是价值理论的基础,价值理论是建立在价值概念之上的学术体系[7]。关于价值,其词源意义,马克思在考证其词源时引用了《试论哲学词源学》一书,将之溯源至古代梵文和拉丁文的“堤坝”,含有“掩盖、保护、加固”的意思,进一步派生出“尊敬、敬仰、喜爱”的意思。一般语境中所使用的“价值”,其基本含义是“起掩护和保护作用的,可珍贵的,可尊重的,可重视的”[8],广义上兼有“有用、有意义”[9]等含义。由此可看出,价值和“有用性”“意义”等之间存在着内在联系,这和《现代汉语词典》对“价值”的解释之一“用途或积极作用”[10]相吻合。

关于价值的学术化概念,最初是经济学术语,“主要是物化了的人类劳动,劳动是一切价值的基础,即劳动创造价值”[11],《现代汉语词典》解释为“体现在商品里的社会必要劳动”;随着政治经济学的发展,价值逐步成为经济学价值理论的中心术语。19世纪,在众多思想家和哲学家的推动下,价值的概念由经济学延伸到哲学和社会科学领域,并促进了以价值为中心的价值哲学的形成。哲学意义上的价值,首先是一种关系,即人与物之间的需要与满足的关系,换言之,物满足人的某种需要。此外,社会科学的各个分支,也从不同角度来研究各自领域的特殊价值问题,进而使得“价值问题成为经济学、政治学、社会学、法学等领域中的一个重要问题” [12]。回归到数字出版的母学科,出版学也不例外,在最新的学术研究实践中,方卿、徐丽芳、许洁教授认为出版学的价值,是指“出版活动满足人们需求的关系,或者说是出版活动所具有的能够满足人们需求的特殊属性,或者更简单表述为出版对人们的有用性”[13]。

对价值进行思考和研究后所形成的系统化的理性认识,就构成了价值论。哲学层面的价值论,形成于19世纪末20世纪初,是与本体论、意识论并列的三大哲学基础理论分支之一。国内对于价值论的集中研究,始于真理标准问题的大讨论之后:尽管叫法不同、称谓各异—“价值论、价值哲学、价值学、价值理论”—但是,价值论的研究成果不断产出,论文和专著持续涌现,分别从不同维度、不同方面开展了对价值问题的全面研究;同时,陆续出现了不同的学术流派,包括“主体性人学价值论、主客体统一论、效应价值论、人道价值论、价值是人论、价值二重性论、价值本体论”[14]等。这些学术流派的观点,对于我們构建本土化、民族化的出版学价值论或多或少都有益处,提供了关于价值论的一般性、普遍性的建构经验和借鉴。

对数字出版价值的研究,其意义和必要性在于:首先,价值论是出版学一直以来都重视的研究范畴,而数字出版对于价值论的研究尚处于空白状态,亟待补足基础理论体系中价值论这一环节。有关出版学价值论的探讨,始终是基础理论的重要组成和研究焦点,久远一点,如宋木文 、巢峰、阙道隆、罗紫初等出版大家“对出版功能(含作用、意义、价值等)”[15]的研究。稍近一些,如周蔚华教授提出的“传播真理、塑造信仰;传播观念、价值认同;传递信息、服务大众;传播知识、教化育人”等“十个方面的功能”[16];再如方卿教授提出的出版价值体系内在结构和外在结构的“二元结构说”[17]以及“传播信息、宣传主张、服务社会”的“文本功能、理念功能、社会功能”的“三功能说”等[18]。相形之下,对数字出版价值的研究,则往往处于对数字出版效益、盈利模式等“模糊式”状态,旗帜鲜明地提出数字出版价值的有关文章几乎是不存在的;由此,数字出版价值的钻研、数字出版价值论的建构则成为当务之急。其二,从研究对象的角度来看,价值活动是数字出版活动的重要组成部分,价值关系是数字出版关系的重要类型,价值实现则属于数字出版活动“效应”的题中应有之义。由此,研究数字出版价值,是数字出版研究内容不可或缺的板块,同时,数字出版价值论的建构也是推动中国特色数字出版基础理论自洽、自足的核心任务之一。三则,作为出版学最有生机、最富活力的二级学科,数字出版的特殊价值需要通过系统梳理、研究来加以揭示和总结。除具备意识形态功能、文化功能、经济功能、教育功能、科学功能等常规出版功能以外,数字出版是否还有一些新的功能或价值?诞生于数字技术环境中的数字出版,其数字化价值在满足人们美好精神文化生活需要、提升社会文明程度、增强国家文化软实力方面是如何实现的?数字出版在数字经济、数字社会、数字治理之中有哪些作用或价值?数字出版是如何助力数字学习、数字工作、数字生活、数字创新、数字生态的?等等。对这些问题的严谨思考和系统回答,有助于揭示数字出版的特殊价值,有助于推动数字出版价值论的形成,有助于进一步丰富和完善数字出版基础理论体系。

2 数字出版价值认知:概念与特征

数字出版价值的概念,解决数字出版价值是什么、有哪些的问题,包括数字出版价值的内涵和外延。于内涵而言,综合上述语义说、哲学、经济学范畴有关价值的界定,基于对一般语境和学术语境中价值的整合,我们可得出:数字出版价值,是指数字出版客体的属性或功能对主体需要的满足,是指数字出版活动主体与客体之间的一种需要与满足的关系。数字出版价值属于关系范畴,或曰数字出版价值是指数字出版价值关系。由此,可将数字出版价值分为三个层次。

形式价值。也可称之为内在价值、实然性价值、内在的客观功用价值,即数字出版客体的有用性,是数字出版客体满足主体需要的功能和作用,是指数字出版所内涵的、客观上具有的功能和作用。

目的价值。亦可称之为外在价值、应然性价值、外在的主观价值追求,即对数字出版主体的需要满足,即是指人们在数字出版的预期、认知、交流反馈中所形成的价值追求。

评判标准价值。作为数字出版的价值准则,是指当数字出版同类价值或不同类价值之间出现矛盾时,依据什么标准进行评价、判断、平衡和调处。

上述三种价值之间的关系是:形式价值是更基本的价值,是数字出版自身意义上的价值;目的价值是延伸价值,是数字出版旨在维护或增进的价值;评判标准价值则是更高层次的价值,用以作为价值冲突时的评判尺度和标准。

这里需要对数字出版价值与数字出版性质之间的关系进行厘清:数字出版性质,是数字出版内在的、特殊的“质”的规定性,主要包含意识形态、文化、产业、数字技术四个属性;而数字出版价值与数字出版性质之间的关系主要存在于形式价值或曰内在价值这个层次,即前述数字出版客体的有用性或曰数字出版内在的、客观的功能和作用,也可简称为数字出版功能。数字出版属性是功能的前提和基础,数字出版功能是建立在属性的基础之上、加入了数字出版主体的认知要素,即:属性满足数字出版主体某种需求即具备某种功能;而数字出版功能的发挥即数字出版产生了哪些作用,或是积极作用或是消极作用,或是正面作用或是负面作用。由数字出版“属性”到数字出版“功能”,是在“属性”打上了“主体认知”“主体需要”的烙印,一如“你来看此花时,则此花颜色一时明白起来”;由此,“被认知、被需要”的“属性”,就是数字出版“功能”,也就实现了数字出版“本体论”到“价值论”的跨越。

数字出版价值的特征,是指数字出版价值所外化出来的特有征象,是表征数字出版上述三类价值的概括性标志。数字出版价值的主要特征包括以下三点。

(1)客观性。数字出版价值的客观性,是指数字出版价值是客观存在的,不依赖于人的主观意志而转移。体现于以下几个方面,首先,数字出版满足人们数字精神文化需要的潜能或功能是客观存在的,不以主体是否认识或是否承认为转移。无论是前述的抽象层面的“文本、理念、社会”功能,还是具象的“四功能说”[19](政治、经济、文化、社会功能)、“六功能说”[20](政治舆论、把关选择、经济功能、传播传承、塑造价值观、陶冶情操)、“十功能”说,都表明出版的政治、经济、社会、教育、科学等功能是实实在在的,是客观存在的事实,不是主观臆想出来的;而作为出版的子学科,数字出版也同样具有上述功能。例如,2020年度数字出版精品遴选计划所入选的项目,彰显了数字出版在打赢疫情防控阻击战、满足人们数字化阅读需求、推动出版业高质量发展方面的积极作用和价值是实实在在的;不论你是否认识到或者是否承认,都不影响其客观性。其次,满足主体数字精神文化需要的属性或功能,根植于当时的客观环境特别是物质生活条件和社会制度之中。数字出版主体不能超越当时客观的、历史的社会实践而提出不符合实践的精神文化需要,相反,这种数字化的、新型的精神文化生活需要受到实践制约,是由客观实践所决定的。最后,作为评判标准价值而言,当数字出版不同位阶、不同范畴的价值之间或者同一范畴之间的价值出现矛盾或冲突时,显性或隐形的评判價值标准是客观存在的,同样不以人的主观意志为转移。例如,当集中体现数字出版文化意识形态功能的社会效益和作为经济功能主要标志的经济效益相冲突时,“社会效益放在首位”这一评判准则,就是客观的、不以人的意志为转移的处理依据,意识形态功能天然高于经济功能,经济功能理所当然要让位于意识形态功能;从价值观的视角来审视,要求“树立正确的义利观,坚决防止资本优先逻辑侵蚀社会效益优先原则,努力守护数字出版的一方净土”[21]。

(2)主体性。数字出版价值的主体性特征,是指数字出版价值的确立、形成、实现等都是围绕着满足主体需要这一初衷和归宿。如果缺少了主体性,缺少了数字主体的认知、赋能和选择,存在于数字出版本体之中的“属性”,将始终存在于本体之中,其“有用性、意义、功能、积极作用”等始终无法被挖掘。数字出版价值,是数字出版“主体”的价值,数字出版属性也是在被主体认知、需要、选择之后,才上升为数字出版“功能”,进而从本体论走向价值论。从功能构成来看,意识形态功能、文化功能、经济功能基于满足治理主体和市场主体需要而被认知、挖掘和发挥,是数字出版价值主体性的基本体现和主要体现,这一点,在传统出版有关价值论、功能论的文章、著作中也多次被研究和阐述;相较于传统出版,数字出版的技术价值、数字技术功能,则是其价值构成的独特之处。技术价值同样具有鲜明的主体性,“主体的技术实践活动是技术价值得以创生的根本原因”[22],数字技术研发、技术发明、技术生产均系科技专家、技术专家、技术工人实践活动的产物,而数字技术应用、被数字出版主体识别、甄选、消费和使用,方可推动数字技术价值真正得以实现,方可充分实现科技对出版的积极赋能作用。

(3)社会历史性。数字出版价值的社会历史性,是指数字出版的形式价值、目的价值、评判标准价值是特定社会历史条件的产物,呈现出实践化、动态化的特征,随着社会历史的发展而不断变迁。在相同或相似的社会历史条件下,数字出版价值在具有共性价值特征的同时,也会呈现出变化性、延展性特点。我国数字出版自概念提出20年以来,历经了几个发展阶段,在经济效益方面取得了长足进展,至2020年已突破万亿元大关;在经济功能充分发挥的同时,其意识形态功能、社会功能、文化功能也在被不断地强化和重视。就数字出版价值探索而言,2018年之前更多强调产业价值或曰经济价值,通过实施数字化转型升级的系列工程,其“直接价值在于提升出版产业的技术装备和高技术应用水平,实现数字化改造传统业态、高技术赋能传统出版产业升级的预期目标”[23];2018年机构改革之后,从党和人民重要事业的高度出发,从出版业高质量发展和治理体系现代化出发,数字出版的治理和发展进一步加强了党对新闻出版工作的领导治理、指导协调,进一步强化了新闻出版工作的“价值导向和社会效益”[24],进一步提高了新闻出版业服务大局、服务经济社会发展的水平与能力。时至今日,数字出版价值体系仍然处于不断健全、完善的过程之中,人们对数字出版所期望增强或维护的价值需求也处于总结和提炼的过程之中。

3 数字出版价值构成:形式价值、目的价值、评判标准价值

数字出版价值体系,依据不同的分类标准,可划分为不同的价值类型:以价值主体视角来划分,可分为个体价值、群体价值、社会价值等;以价值内容不同,可分为物质价值和精神价值;以价值实际效果划分,可分为正价值、负价值和零价值;以价值作用的领域不同,可分为政治价值、文化价值、经济价值、教育价值、技术价值等;以价值来源和构成不同,可分为内部价值和外部价值,内部价值存在于客体之中,客体是内部价值之所附;外部价值存在于主体的需要之中,主体是外部价值之所属。无论怎么划分,数字出版价值体系之中,有三类价值是最基本、最重要的价值,即形式价值、目的价值和评判标准价值。

3.1 形式价值

如前所述,在新世纪萌生、在新时代茁壮生长的数字出版,其形式价值即数字出版客体内在价值,也就是客体的有用性,主要是指数字出版的功能,包括政治功能、文化功能、经济功能、教育功能和技术功能等。

数字出版的政治功能,是政治属性、意识形态属性的重要体现,是指数字出版在捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”方面的积极作用;是指数字出版应成为学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地,树牢阵地意识、进行统筹管理,做到阵地可管可控、风清气正;是指数字出版在引领主流意识形态、传播核心价值观方面的积极效用和影响;是指数字出版在坚持正确政治方向方面,数字出版从业者在提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力方面所发挥的身先士卒、率先垂范的作用和价值。对数字出版政治功能的研究,可以尝试以意识形态论作为研究内核,逐步构建和形成数字出版意识形态论,即“基于词源、历史、现实的依据,对意识形态的概念、范畴和原理进行研究的理论体系”[25]。

数字出版的文化功能,是数字出版文化属性被认知、挖掘、发挥的重要体现,是指数字出版在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展方面,在弘扬和传承革命文化方面,在继承和推动社会主义先进文化发展方面所展现的积极效用;是指数字出版在坚守中华文化立场、文化选择、文化表达、“经典建构”[26]、文化传承等方面所发挥的主线功能;是指数字出版在启发文化自觉、增强文化自信、推动文化自强等方面所发挥的基础性、支撑性的作用;是指通过数字出版活动为增强国民科学文化素质、提高全社会文明程度、提升国家文化软实力、保障国家文化发展安全等方面所做出的有益贡献。数字出版文化功能的一个重要体现,是通过研发创新性、高质量的数字出版产品,发挥数字出版物、数字出版技术、数字出版治理政策等数字出版客体的“以文化人、以文育人、以文培德”[27]的重要功能。

数字出版的经济功能,是其经济属性体现、外化的结果,是指数字出版在经济领域方面所发挥的积极作用或效能。数字出版的经济功能,本质上来讲,是作为物质产品和精神文化产品属性的数字出版物,其使用价值、交换价值中的经济成分、物质成分的体现。微观而言,在出版企业中,数字出版的收入、利润比重不断提高,正逐步改变了出版企业的经济成分,即增加数字经济收入和利润的规模和比例,推动着出版单位向着更加合理、更加现代化、更加高质量的发展方向迈进。中观而言,在文化产业中,数字出版作为文化核心领域,2020年产值规模已经达到1.17万亿元,是数字文化产业的重要组成部分,同时也是最有活力、最具潜力的产业细分领域之一。宏观而言,数字出版是我国数字经济不可或缺的重要成员,是国家“十四五”规划确定的需要“壮大发展”的战略性新兴产业,是5G、区块链、人工智能等数字技术与出版产业深度融合发展的结果,是出版产业数字化、智能化、高质量发展的重要体现,是数字技术产业化的重要应用场景之一,是出版产业数字化的最新业态、最新飞跃,正在和将继续为我国数字经济的发展与壮大做出应有的贡献。

数字出版的教育功能,是指数字出版、尤其是数字教育出版通过提供在线教育、智能教育等方式,以数字教材为主导、为主体,以教育共同体为中心构建数字出版平台,通过研发教育融合产品和服务,在推动教育事业发展繁荣、落实立德树人根本任务方面所起到的积极作用。数字出版教育功能的发挥,要以核心价值观的教育、传播和引导为核心,通过提供全方位、立体化、多层次的数字教育出版产品服务,发挥潜移默化、润物细无声的特殊作用,运用预测功能、指引功能、教育功能、评价功能,面向党和人民事业未来接班人,培育、践行和展现社会主义核心价值观。

数字出版的技术功能,有别于传统出版的各种功能,是数字出版形式价值构成的特殊组成部分,也是数字出版较之其他出版形态所特有的功能、价值。如笔者在之前文章中所阐述的那样,数字出版是基于数字技术的出版、是数字技术作用而形成的出版新形态,其“特有属性是数字技术赋能”[28];数字出版不是“出版”和“数字技术”的简单相加,而是“出版”与“数字技术”的深度融合、有机融合,是出版与数字技术“你中有我、我中有你”甚至是“你就是我、我就是你”的高度融合自洽的新型出版模式。由此可知,数字出版的功能,除了出版成分、出版要素所发挥的积极作用之外,还包括数字技术成分、要素的功能、效用与价值。

数字出版的技术功能,是其数字技术属性被认知、发掘、外化、呈现的重要体现,是其数字技术属性外化、显性化的结果。具体而言,我们从正价值和负价值两个视角来分析数字出版的技术功能:从正价值的角度来看,数字技术所起到的正面、积极、推动性的作用主要有:(1)多维展示功能。除了线下、实物、静态展示以外,更多体现于线上、虚拟、动态地展示出版物内容,如线上展示、线上线下一体化展示、基于AR技术的对现实增强的展示,基于VR技术的对现实虚拟的展示等。(2)知识增值功能。基于数字技术所开展的知识服务、融合出版物等,除拥有图书知识内容之外,还包括图书之外的超链接、可穿戴设备所指向的扩展性音频、视频、3D模型的增值知识。(3)知识发现功能。基于大数据技术的数据出版、出版大数据、知识图谱等产品,除向用户展示显性知识外,还额外提供数据背后的数据、知识背后的知识,即具有知识发现的新功能。(4)数字传播功能。数字出版产品服务大多具备线上传播、即時性传播、交互式传播、可面向超级海量用户同步传播的功能,较之传统出版物点对点传播、延时性传播、单向性传播、同一时段面向单一用户传播的传播功能,有了新的、飞跃性的革新和进步。(5)优化体验功能。数字技术作用于出版,所形成的数字出版产品服务,为用户所提供的或是增强现实的体验、或是对现实虚拟的体验、或是交互沉浸的体验、或是调动综合感官的体验,其体验范围、体验程度、体验观感、体验深度等都是传统出版所无法比拟的。(6)流程再造功能。前述五点多从数字技术对出版产品服务功能的角度出发来阐述,或曰数字技术对出版外部功能的体现,而数字技术对出版内部流程再造、重塑的功能,则是数字技术作用于出版内部生产管理流程的结果。内部流程再造功能可具体分解为基于群体智能理念的选题策划,由人向机器转变的内容创作,以数字化、自动化、协同化为主要特征的智能编校排,“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展的智能印刷,大数据、区块链、5G视听技术综合作用的智能营销等;一言以蔽之,即数字技术对出版选题策划、编校印发各环节均赋予了新的内涵、强化了新的功能、拓展了新的空间。从负价值的角度来看,数字技术还会起到负面、消极、反推性的技术异化作用:一如大数据技术应用于出版业潜在带来的数据隐私泄露、数据安全侵犯、过度依赖数据等负面性,再如区块链技术所带来的计算资源、电子资源的浪费以及51%算力以上篡改威胁,三如虚拟仿真、深度学习等新技术应用带来的“深度伪造”(声音伪造、肖像伪造等)。坚持正确的技术价值观,坚持以人民为中心的技术应用立场,使得数字技术应用服从于实现人的全面发展、服从于人彻底的自由解放、服从于人与自然的和谐,是克服数字技术负价值、放大数字技术正价值的必然遵循。

3.2 目的价值

数字出版的目的价值,是指人们对数字出版的价值追求,换言之,数字出版可以增加和维护哪些价值,数字出版客体能够满足主体的哪些需求。数字出版的目的价值,集中体现于数字出版宗旨,即数字出版活动所欲实现的目标,是数字出版治理活动、调节活动所应当遵循的总体上的、根本性的意旨。

那么,如何确立数字出版宗旨?其标准和方法有:

其一,矛盾分析与问题定位。从矛盾分析的角度来审视,数字出版的基本矛盾是人民群众美好的数字精神文化生活需要和不平衡、不充分的数字出版发展之间的矛盾。从问题定位来看,数字出版发展面临着一系列影响充分发展、平衡发展的基本问题,如理念落后、惯性思维、技术滞后、内容资源“小散弱”、人员队伍素质落后、传统出版与数字出版“两张皮、两股道”等;这些问题,究其本源,是“数字技术”和“传统出版”结合、融合之间的问题及其产生出来的理念、制度和实践问题,简言之,是“数字”与“出版”的问题。

其二,系统分析方法。从结构功能分析的角度来看,数字出版系统包括治理系统和调节系统,特定的治理结构和调节结构,规定着产生特定的数字出版功能:从治理视角来看,数字出版治理体系和治理能力现代化是数字出版的目标;从调节视角看,创新性、高质量发展是数字出版的产业发展目标。同时,确立数字出版宗旨,还要运用关联分析方法:数字出版宗旨的确立,上承数字出版价值,下接数字出版原则,要把数字出版宗旨同价值、原则联系起来,方可得出一个较为合理的数字出版宗旨。

其三,语义分析方法。以语义分析思考,“宗”乃根本,“旨”系精神,宗旨应该是数字出版的根本精神,要体现数字出版的价值和理念。而数字出版的宗旨,其区别于其他出版宗旨的特殊性在于:第一,数字出版是基于“数字技术”的出版,要鲜明地体现数字技术属性和功能;第二,数字出版是基于数字技术的“出版”,归根结底属于出版范畴,要体现出版的共同特征和价值追求。

综上三点,要总结数字出版的宗旨,需要针对所面临的基本问题和基本矛盾,运用系统分析和语义分析的方法,提炼出数字出版在治理和发展方面的价值追求。鉴于此,可以得出,数字出版的宗旨是:坚持以人民为中心的创作导向,通过对数字出版的发展和治理,善用数字技术,多出精品力作,来不断解决“数字”和“出版”融合过程中不平衡、不充分发展的基本问题,从而实现数字出版的创新性、高质量发展,提升数字出版治理体系和治理能力现代化,有效发挥数字出版的政治、文化、经济、教育、技术等功能,提升社会文明程度和国家文化软实力,推动文化强国建设、出版强国建设和数字中国建设,提高人民思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和数字素养技能,进而不断满足数字场景下人民群众日益增长的美好精神文化生活需要。

3.3 评判标准价值

数字出版的评判标准价值,是评价、判断、平衡和调处数字出版价值之间矛盾、冲突时所要遵循的价值准则。在有关出版的价值论文章之中,评判标准价值往往被纳入出版主体对客体(如图书等出版物)的“价值判断”[29]过程中、作为出版价值关系的构成要素之一来加以对待,以判断客体是否有价值、价值大小以及价值正负。笔者这里提到的评判标准价值,恰恰是数字出版主体对客体进行价值判断的依据或准则,是价值判断活动中主体做出决策的最重要依凭和参考;评判标准价值是数字出版的“伦理价值”,可用来评判数字出版行为和现象。

评判标准价值的重要性在于:现实社会中所发生的数字出版价值问题、价值乱象,其背后深层次的原因往往都是价值判断缺乏依据、缺少标准或者对价值准则没有很好地贯彻执行。例如,部分涉“三俗”的网络文学产品,就是单纯为了追求经济利益而违背了“社会价值高于经济价值”的准则;个别企业数字出版产品所关联的网址涉及不雅内容事故,属于没有系统认识技术价值的两面性;曾经一度主要追求产值和利润的“粗犷式”数字出版发展模式,往往忽略了文化价值、社会价值与经济价值之间的位阶关系。

最后,以意识形态价值、文化价值、经济价值和技术价值作为数字出版价值体系的主体内容,作为价值判断对象,我们可尝试归纳出以下几条评判标准价值:(1)意识形态价值是根本价值、是最高价值,统帅其他价值,当其他价值与意识形态价值相冲突、相违背时,实行“一票否决”,价值判断为零甚至为负;(2)坚持以人民为中心的创作导向、选择方向和表达取向,为人民出好书、多出精品力作是核心价值;(3)社会效益放在首位,实现社会效益与经济效益相统一:当经济效益与社会效益相冲突时、当经济价值、技术价值与社会价值相违背时,社会价值高于经济价值、经济效益服从社会效益;(4)数字技术负荷价值,可以对技术做出是非、善恶判断。在数字技术赋能出版的过程中,要坚持技术理性,充分挖掘正价值,追求“非零和效应”,实现数字技术与出版的双赢效应,实现技术价值与意识形态价值、文化价值、经济价值等其他价值体系之间的多赢效应。

注 释

[1][13][17][29]方卿,徐丽芳,许洁等.出版价值引导研究[M].北京:商务印书馆,2018:3,3,18-23,4-28

[2][21][27]张建春.坚持守正创新 以数字出版的高质量发展助力文化强国建设[J].出版发行研究,2021(11):5

[3]张新新. 中国特色数字出版学研究对象:研究价值、提炼方法与多维表达[J].编辑之友,2020(11):5-11+30

[4]王玉樑.价值哲学新探[M].西安:陕西人民教育出版社,1993:140

[5]张新新.论数字出版的性质[J].出版与印刷,2021(2):27-34

[6]张新新.数字出版方法论:研究价值与范式创新[J].科技与出版,2021(8):5-18

[7]卓泽渊.法的价值论(第三版)[M].北京:法律出版社,2018:7

[8]李德顺.价值论——一种主体性的研究(第3版)[M].北京:中国人民大学出版社,2020:2

[9]张守文.经济法学(2008年版)[M].北京:北京大學出版社,2008:35

[10]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典:第7版[M].北京:商务印书馆,2018:629

[11]沈宗灵.法理学(第三版)[M].北京:北京大学出版社,2009:40

[12]王海明.伦理学方法[M].北京:商务印书馆,2003:188

[14]王玉梁, [日]岩崎允胤 .价值与发展[M].西安:陕西人民教育出版社,1999:504

[15][18]方卿.关于出版功能的再思考[J].现代出版,2020(5):11-16

[16]周蔚华.重新理解当代中国出版业 [J]. 出版发行研究,2020(1):5-15

[19]罗紫初.出版学理论研究述评[J].出版科学,2002(S1):4-11+17

[20]张文红.出版概论[M].北京:高等教育出版社,2017:22-27

[22]巨乃岐.技术价值论研究[D].太原:山西大学,2009:37

[23]张新新.人工智能引领新闻出版转型升级:2018年数字出版盘点[J].科技与出版,2019(2):44-54

[24]方卿,王一鸣. 40年新闻出版事业与产业发展[J]. 中国出版,2018(22):3-7

[25]张新新.中国特色数字出版话语体系初探:实践与框架[J].科技与出版,2021(3):87

[26]周百义.出版在经典建构中的作用:经典、经典化与出版功能研究[J].出版科学,2017,25(6):5-12

[28]张新新.数字出版概念述评与新解:数字出版概念20年综述与思考[J].科技与出版,2020(7):43-56

(收稿日期:2021-12-10)