建构主义视角下工人阶层的婚姻策略(1949—1978)

——一项基于东北A厂的质性研究

2022-01-26崔朝阳

徐 佳,崔朝阳

(江西财经大学 人文学院,江西 南昌 330013)

一、问题提出与理论视角

新中国成立后,工、农、兵三个人物形象组合而成的一张图片被人们所熟悉,其中的“工人老大哥”佩戴钢铁帽、目光坚毅、手持钢钎,是产业工人的代表。随着社会主义改造趋于完成,工人阶层开始成为新中国的领导阶级之一。这期间,工人与国家的关系非常紧密,他们极具社会主义的新特征。“金字招牌”的出身、强烈的“主人翁”精神,工人有极强的认同感和奉献精神。

新中国成立以后,国内有关工人阶层的研究历经了由工运史向其日常生活领域的转向。前者生发于当时的社会现实,侧重于工人运动的发展规律和脉络特征,包括工运史上不同行业、地区、人物和事件的研究等方面。工运史研究的突出特点是在党史研究的框架内,组织和时代特征突出,这对于工人阶层的研究有着十分鲜明而重要的意义。而侧重于关注工人自身的生活方式和身份建构,则是从裴宜理的《上海罢工——中国工人政治研究》开始的,其研究内涵开始反观工人自身,突出工人阶层的主体性,旨在将工人本身带回研究的中心。从工人阶层的细微生活出发,关注他们的职业经历、意识倾向、行为选择、性别关系等面向,并用建构主义的方法将政治、经济、文化和社会结构等背景性知识投射进他们的生活,来叙写工人阶层的主体性,由此奠定了从工运史向工人日常生活研究转向的基础。

在马克思和韦伯对工人阶级形成的传统分析范式的基础上,国外工人生活史的研究从汤普森的《英国工人阶级的形成》到具海根的《韩国工人》,从韩起澜的《姐妹们与陌生人:上海纱厂女工1919—1949》到霍夫曼的《中国工人》,都彰显了历史主义和建构主义的视角。国内佟新的《异化与抗争——中国女工工作史研究》、潘毅的《中国女工——新兴打工者主体的形成》等都是在历时性社会变迁中,以工人的亲身经历和日常生活为切入点,对工人阶层形成过程中的内心诉求、生活轨迹、仪式礼俗等诸多方面进行描述性和解释性的分析。

对工人日常生活的结构性分析并非意在描述其生活的全貌,也并不停留于社会个体的经验,而是在日常生活的表象当中寻找影响工人阶层建构及其认同的各种因素,在日常生活的不同场域中考量国家、文化和社会结构与工人阶层的互动与运行。日常生活就像一面多棱镜,通过工人阶层的不同面向折射出隐藏其背后的文化与社会意涵,深入到工人群体的日常生活世界,才能真正赋予其主体性,才能真正认识其身份认同和阶层建构。这也是本文关注工人阶层日常生活的实践逻辑,选择工人的婚姻策略作为切入点的原因所在。

“婚姻策略”概念的提出植根于社会学家布迪厄的实践社会学理论,围绕着场域、惯习和资本的概念体系诠释了策略的运作[1]。策略的意义在于链接结构与行动,本文强调“婚姻策略”概念与建构主义视角的契合。在众多婚姻研究的经典文献中,结构功能主义的范式始终处在主导地位,这种解释框架的理论前提是强调宏观社会结构的影响,把社会制度和社会整合作为婚姻研究的基础。例如,马林诺夫斯基对于婚姻,强调文化的功能,重视社会结构的建构作用[2];列维·斯特劳斯则认为婚姻策略是整合群体间关系的重要手段①;安德烈·比尔基埃在其《家庭史》中对婚姻策略做了功能性的解释②;弗雷泽是在整个社会的宗教及历史的背景下研究婚姻行为③;费孝通也是在文化和功能的向度上阐述中国的生育制度。可见,尽管研究的起点和侧重点各不相同,他们都更加强调外在宏观的社会结构和文化,难免跌入主客二元对立的陷阱,有分裂结构与行动的嫌疑。在这一点上,布迪厄“婚姻策略”的概念实现了对传统结构功能主义范式的超越。

布迪厄的婚姻策略概念基于其研究部落的地方性知识,本文基于建构主义的视角,把这个概念解释为:人们婚姻行为(包括婚姻缔结和婚姻维续等)的选择安排,是与制度和文化的互构,体现家庭权力和性别秩序。它是一种应对方式,也是一种处理家庭关系或治家的智慧,使婚姻得以成功缔结、维持和谐或者走出困境。

本文结合布迪厄的核心概念体系和分析框架,把婚姻行为视为实践状态下的社会事实,基于研究案例,探索新中国成立至改革开放前的历史关系和社会结构所型塑的婚姻场域,剖析这一特定场域关系下工人阶层形成的选择惯习以及基于此的婚姻策略和实践。这样,既强调客观结构的建构性,又不忽视个体婚姻策略的主观性,既重视结构也强调行动,使“婚姻策略”成为了连接结构和行动的桥梁。如此概念架构下考察的婚姻实践,是一个动态开放的建构过程,强调了婚姻行为与制度和文化的互构,体现了当时历史条件下的性别秩序和家庭特征。

二、个案选择与研究过程

本研究基于建构主义的视角和研究范式,以具有代表性的东北地区H市A厂第一批老工人为研究对象,还原新中国成立到改革开放前工人阶层婚姻生活的原貌,强调工人婚姻的亲身经历和体验,探索其婚姻实践的策略和逻辑,一方面使阶层分析的视野更加微观化,另一方面也是以建构的视角反观工人阶层的发展和变迁。A厂如今是东北J省的知名药业集团,截至笔者调查时(2016年),其员工数为981人,总资产达103184万元、年产值77038万元④。A企业所在的H市,位于J省东部山区,近10年县域综合实力稳居J省县市前列,居民生活水平高、消费能力强。自1957年建厂以来,A厂已经走过了半个多世纪的发展历程,厂子本身的发展就是传统向现代的变迁,经历了国营制度、承包责任制、股份制改造以及引入现代企业制度,经历了劳动用工制度、薪酬制度、内退分流等改革进程,因而极具转型和变迁的历史意义。

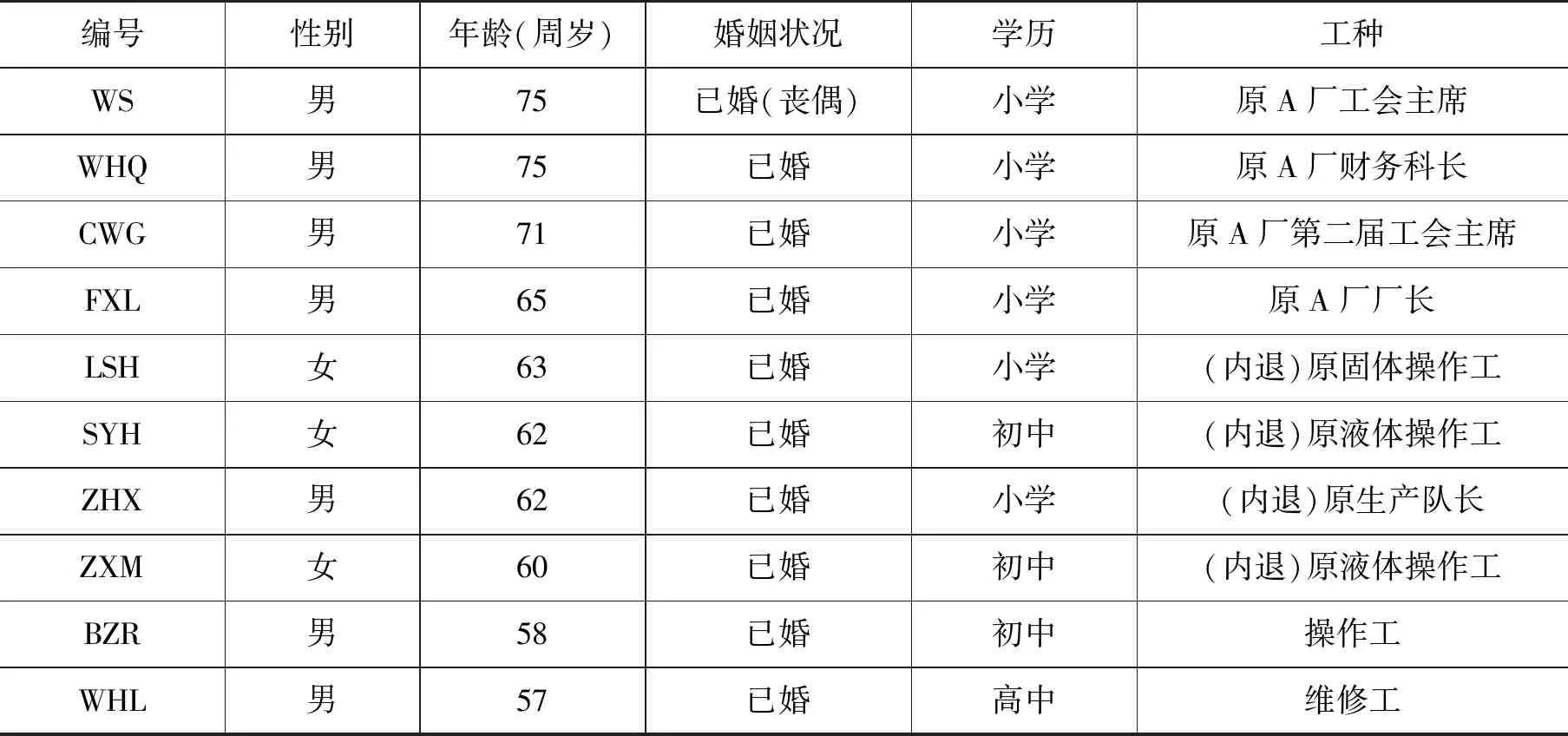

笔者于2013年初次进入A厂进行调研,介入较为顺利。通过A厂相关负责人了解到第一代老工人主要集中居住在老家属区,部分居住在2010年扩建的新家属区。由于这代工人的部分子女还在A厂就业,笔者通过其子女和社区干部打开突破口,找到了最初的样本,再通过“滚雪球”的抽样方法,最终确定访谈对象10人。其出生区间为1938—1956年,婚姻状况、工种及基本信息等见表1。

表1 深度访谈样本具体信息说明

本文采用质性研究方法中的叙事访谈获取研究数据,通过老工人对其婚姻生活的自身叙述,深入挖掘其叙事事实和丰富细节背后的深层意义,捕捉当时历史情境下其婚姻策略的实践逻辑。另外,因质性研究中研究者本人即为研究工具,所以在研究资料的处理和分析过程中,常进行反思和改进,以提升访谈资料的效度。此外,由于2016年笔者再次对A厂进行调研,因而对其中部分对象进行了二次访谈。

三、身份建构下的婚姻场域

(一)自然资本的凸显与身份认同

A厂位于H市,由新中国成立初期的老鹿厂发展为如今东北地区典型的制药企业。其中,第一代老工人主要由四部分构成:一是本地的工人;二是来自山东的闯关东支边户;三是转业的部队军人;四是国家统一分配的学生。

“那时候工人可了不得了。工人这个饭碗儿谁都不舍得丢啊,那个待遇,谁都舍不得啊。那好批的,像农口的工人,批下来的正式工吃上国家饭了,铁饭碗啥都不愁了,别人都羡慕啊。”(WHQ)⑤

人人羡慕的阶级出身为工人的择偶带来了较为广阔的选择空间,这块“金字招牌”也容易让他们在婚姻生活中占有优势。当时出现了很多“阶级兄妹婚”,尤指一些家庭出身不好的女性(也包括一部分适龄男性),为摆脱家庭出身代际传递的痕迹选择与工人家庭联姻,用那时的语言,是工人阶级对他们进行“再教育”。

“那时候有个顺口溜,咋说的我想不起来了,挺俏皮的几句话,就讲看重政治身份。军人呀、工人呀、干部呀、党员呀都在里头,都是最好找对象的。那在我老家,就有三四十岁的还找不着对象,没人敢嫁给他,有的打一辈子光棍儿⑥。”(FXL)

在这一时期,以家庭成分和阶级出身为核心的自然资本显得尤为重要,另外,工人择偶看重的自然条件十分简化,即必须满足基本的生活及劳动需求。在这样的前提之下,他们的策略是优先甚至仅仅考虑身体健康状况。

“最要紧得有个好体格,什么个头儿啊,好看啊,都不看,只要是看着不傻就行。最主要得能干活儿,不然结了婚有了孩子,孩子多了咋整?还有老人呢,谁管?”(WS)

(二)群体生存的身份建构

这一历史时期,工人阶层被刻上了身份的烙印,他们的阶级话语是群体性的象征,而不是个体性的表达[3]。此时的工人概念本身就是一种身份,就代表着这个群体。因而,工人阶层有着明显的优越感和极强的身份认同。

虽然工人“老大哥”的身份是社会主义的优越性,是制度所赋予的,但从主观上,工人阶层也通过明确的阶级意识对其主体身份进行建构,从而将个体身份演绎为阶级身份和群体身份。A企业的老工人对工作时的制服异常珍视,在访谈时他们说,恨不得把工服当结婚的礼服,结婚的时候也穿着。他们喜欢那深蓝色的布料,是因为那就是工人身份的象征,可见他们身为工人的自豪。“主人翁”的精神更是让他们不计回报地劳动,激情四射地付出。

“那前儿⑦厂子就两个大板儿车,几个拖拉机。我是当兵复员的,来厂子没多长时间,劳动几个月,突击提干,我就提了党支部书记了。每天带头干活儿,啥劳动都抢在前面,工人们干劲儿也高,也都觉得这份工作得好好干,没见谁偷奸耍滑的。大伙儿都是为祖国、为领袖地无私奉献,献身精神,爱国家、爱集体,无私地付出,那确实是。”(FXL)

工人们关心国家、关心集体甚至超过了关心自己和家庭,这样的价值信仰同样内化到其配偶及家人的行为选择当中,工人们愿“为国家”而“舍小家”。

“厂子刚建托儿所的时候,为了职工嘛,让我过去看看孩子⑧给大伙儿。我要求进步啊,入团入党都挺早的,那前儿也是咱厂子的一线工人,觉得光荣啊。让我去干那个,我起初不愿意,觉得跟厂子和大伙儿就远了,不是那么回事儿,当不成工人了。后来领导找我谈话,说是为了让大伙儿能安心劳动,更好地干活儿,也算是为厂里、为生产服务。我家他也劝我,说咱这个小家得听厂子这个‘大家’的,让咱们干啥咱就干啥。”(ZXM)

ZXM的选择策略于当时的工人而言是普遍的,这种集体主义取向让其个人及家庭的选择服从于国家和集体的统一安排,同时也体现出阶级意识和主体身份的建构。

(三)计划体制下的婚姻场域

由于新中国成立不久,百废待兴,急需发展经济,国家实行“高积累、低工资”的政策。对于工人同样如此,工人阶层的工资和收入也并不高,他们是“主人翁”,顾全大局。

“那时候大伙儿工资都差不多,一级工32,二级工多挣4块钱,三级工挣到42块,老伴儿我俩开始分居两地,后来她来子弟学校当老师,挣48块钱,她是大专。工人大部分都挣36块5,刚开头儿没那么多技术活儿,也没那么多技工,我们一次出勤不落才挣40多。我是财务科科长,跟老伴儿挣两份工资,啥都够了。”(WHQ)

收入均等的关系特征必然会带来生活和消费的同质化,随之弱化人们对婚姻成本的考量,这样的场域关系使得工人的择偶优势更加突出。

在当时的历史条件下,物资紧缺是工人婚姻生活的现实背景,包括米、面、油、布等生活必需品都实行定量配给。

“那时候粮食紧缺,吃粮票,粮票实在不够用了,就跟别人串换串换⑨。穿衣服用布票,想喝口白酒都找不着,酒供应,烟也供应,没人有烟,就我们厂长有。国家对咱厂子算好的,给鹿拨的饲料都是苞米和豆饼子啥的,那赶上最困难的时候,人还吃不上这个呢。”(WS)

WS和老伴儿当年一起闯关东来到H市安家,老伴儿刚去世不久,回忆起白手起家的日子,他说:

“我们安家难啊,够简单的,住公房,那还算不错的。都叫‘东西屋’和‘对面炕’,南北面的,这边一个大炕,那边一个大炕,一个屋里头住我们四家人儿。两家一个炕,都是两口两口⑩的住。中间说是一个走廊,其实就是一个拉门儿。这住在一个炕上的两家,中间挂个布帘子,有的干脆也不挂。后来,我们算来的早的,单位给盖个房,好一点儿了,那还是老人在一个屋,我们领俩孩子在另外一个屋,条件还是不行。”(WS)

婚礼就像一台“时代剧”,形象地反映了时代的变迁。这时工人们对婚姻的花费很少,他们习惯了勤俭,几乎不会大操大办、专门去举办婚宴,大多选择在家里设宴几桌,邀请亲朋好友前来庆贺。此外,由于物质的紧缺,彩礼不太被双方家庭看重,其功能也较为弱化,更多地体现为姻亲和朋友等社会网络的互惠,多用于维系人情,而非财务往来。

“我俩结婚,啥都没有,可挺惨的。用现在时髦的话说,也算‘旅行结婚’。他家在省城嘛,C市,我就跟他去了一趟。正好赶上朝鲜的访问团,我们就跟着夹道欢迎的人一路往前走,现在想想还挺有意思。那时候没啥嫁妆,我妈给做了俩黄箱子,加上吃饭的桌椅,一个床板子,一个暖瓶。也不让大操大办啊,也不兴那个,随礼就2块钱。我家他在派出所,还记着他同事加朋友8个人,总共给了16块钱,现在想想都好笑,这点儿钱能干啥呀。后来慢慢好过了,我俩都挣工资,我当工人也不错,他也行,就熬出来了。”(ZXM)

那时的工人,白手起家靠夫妻自己拼搏的不在少数,“慢慢日子就熬出头了”几乎是他们共同的生活体验。遵循优良的家风和传统的婚姻策略,男方提供一个基本的住处,女方从夫居,加上陪送少量的家居用具(箱子、暖瓶等),就这样简单地组建家庭,婚后再共同攒钱购买住房,以自立门户。

此外,逐渐加速的工业化进程,为女性大规模参加生产劳动创造了社会条件,国家开始施行男女同工同酬政策,A厂里的女工多了起来,女性开始创造自己的经济来源。

“自己干活儿挣钱多好啊!厂子里女的越来越多,都尽量给我们安排一些轻巧活儿,也有干重活的。不管咋样,挣得不多也行,拿回去贴补家里。原来在家,就是那些家务活儿,做饭、洗衣服、看孩子,也挺烦人,没完没了的。在厂里,干完活儿,有工夫的时候,姐妹们在一起唠唠嗑,多好啊,也不觉得太累,回家干家里活儿不耽误。”(SYH)

走出家庭、走向社会和公共领域的女性,有了工资收入,拓宽了视野,生活有了新天地。女工们在一定程度上享有与男性同等的权利,家庭地位和社会地位都得到了提升,婚姻生活发生了翻天覆地的变化。她们的策略选择更加理性,相比新中国成立前,面对婚姻困境,与选择自杀的女工们相比,他们更加具有了抗争的勇气,也有了更多社会舆论的支持。至此,传统的性别秩序有所松动,新的社会角色让女工的婚姻策略有了更多自主性,女性的社会地位进一步提高。

四、“家国同构”下的婚姻实践

在我国传统文化中,就有“家邦”的概念,是把“家”当成缩小的“邦”,将“邦”当成放大的“家”,二者相辅相成、难以分割,强调了“家”和“国”的共同一体性。新中国成立至改革开放前,工人阶层婚姻策略的传统特征显著。

(一)家长制下的“门当户对”:家风优良是重要考量

东北地区受移民文化的影响,家族制度并不明显,世代繁衍的大家族也很少见,但传统家长制的影响力一样存在。缔结婚姻需要满足三个条件:“一是媒妁之言;二是父母之命;三是签订聘约。”[4]1366工人们也不例外,几乎都是由媒人牵线,然后由父母包办。在传统婚姻市场上,男女双方本人相识相知的概率不高,并且信息的获取不完全或者不对称,所以媒人的角色必然存在,其功能可能是搜寻信息或者商议仲裁。即便是双方在劳动之余结识了中意的人,也要先告知媒人,让媒人来“搭桥”,为的是避免非议。而给工人们做媒的介绍人要么是周边有威望的人,要么是家里的亲戚。FXL就是这样跟老伴儿认识结婚后,一起来到H市投奔亲戚。

“那时候哪有自由恋爱,太少了。我家她也是我父母给看的,我当时才20来岁,还在部队上呢,也不懂这些。一个村的给介绍的,我们那儿的‘媒婆’,这个程序肯定得有的。反正两家儿也都认识,各方面情况、条件啥的也差不多。后来家里来信说这个事儿,问我啥意见,我就给去封信,说让家里给定。”(FXL)

物质匮乏的计划经济之下,婚姻经济共同体和家庭再生产的功能是最重要的,所以工人们择偶也大多围绕这个目标。FXL的策略选择在当时占多数,“媒人介绍、父母包办”的策略是最常见的。家长对子女的婚姻大事全权负责,一些家庭事务也都由父辈进行策划。原因主要是:一方面,在计划经济场域下,“前喻文化”仍占主导,父辈们较之年轻一辈对婚姻的理解更深刻、更富有生活经验,这也是传统社会代际传承模式带来的选择惯习。另一方面,婚姻包括当事人的“婚”和当事家庭的“姻”,在当时的场域关系下,联合家庭大量存在着。由于物质的匮乏,很多工人在结婚的初始阶段无法自立门户,而是长时间与自己的父母和兄弟姐妹共居共食,父辈也同样期待年老后子辈的反哺。于是选择一个怎样的人缔结婚姻便关乎两代人的切身利益,包括平时的日常生活,甚至是养老和疾病照料等问题。因此,父辈对子女的择偶,不光停留于建议,而且表现在选择和决定。

此外,早婚早育最为常见,多为男性较之女性年龄更大,“门当户对”的传统策略也最多。

“那前儿不像现在,找对象看看家里各方面条件咋样。就看看家庭,正经家庭,知根知底儿的,老人都正经过日子就行了。我家他也是工人家庭,本分人家,自己年轻也没主意,家里看了定下来,就到一起了。”(WHL)

门当户对体现出的是一种“门第”观念,也被称为“阶层内婚制”,实际上是各个年代、各个阶层最为普遍的婚姻策略[5]。由于门当户对的男女双方有着较为相近的人生经历,婚姻矛盾最容易得到缓解和调适,因而这种策略选择颇为理性。而此时工人“门当户对”的婚姻有着不同特征:第一,这种门第的匹配更多指代一种身份匹配,尤其是家庭和阶级出身。第二,工人们重视家庭的匹配多于个人的匹配。虽然他们也关注个人的自然条件,但只是简化到看重身体健康状况和简单的持家能力,身高、容貌等其他自然资本几乎不被考量。第三,强调家庭的匹配尤其看重家庭的名声和声望,比如家里的长辈是否作风正派,家风好不好,家庭成员之间是否和谐互助,是否在邻里之间有好口碑等,家风优良是其重要考量。

(二)理性共同体的意味浓:“先苦后甜”是多数选择

计划经济下的物质匮乏加之传统社会规范的强力约束,工人的婚姻策略大多以生活与生育共同体为目标导向。这是一种理性共同体的“合作社模式”,也是他们婚姻生活的显著特征。按照陈顾远的观点,其婚姻的支配动机“开始是以经济优先,二是生殖,再次是恋爱”[4]1364。因而,他们的策略是“先结婚,再恋爱”。

这样的婚姻形态,爱情被排序至后位,夫妻之间很难产生激情,甚至是柔情,他们更加重视的是“共生”。美国社会学家帕克称之为“相安共处”,强调的是共谋生存与合作共赢,夫妻双方会调动一切资源以扩大生活共同体的利益。同时,在这个共同体中,占据中心地位的不是夫妻关系,而是亲子关系;家庭成员不是个人本位,而是家庭本位。他们唯一的目标就是把日子过好,哪怕是“熬”也要“熬出头来”,“先苦后甜”是他们多数的策略选择。

FXL和LSH都是双工人家庭,有着双份收入的他们,觉得日子“熬”得也有盼头。

“早先来街里买房子,最困难的时候,就我俩那么攒钱,都拿不出6000块。累啊,吃苦啊,反是俩人儿心齐,日子熬着也有盼头,也不吵吵,俩人儿也互相珍惜,过苦日子,事儿更少,从来没想过离。不像现在小年轻,没过过苦日子,想离就离。”(BZR)

可见,此时的工人们对婚姻和家庭的其他功能要求很低,只要日子能推着过下去,婚姻于己而言更是责任担当以及一种成为必然的生活状态。他们婚姻的质量并不高,对于婚内的冲突也多是隐忍和让步。

此外,工人夫妻的沟通简单而直白,对待工作压力、中年负担,他们大多选择自己“扛”。在子女已经长大成人、家庭面临空巢之前,工人们感到有些“苦尽甘来”,现在家庭的压力集中在子女的结婚消费上。

“我跟她也唠这些,单位有啥事儿啦,工作有啥不顺心的啦,工种就这个工种,也知道咋干。现在生活上没啥太大压力了,就剩下女儿结婚,现在就是女孩儿也得预备不少钱。以前难过,主要上有老、下有小,老人有个病儿有个灾儿的,也得拿钱。孩子小,上学事儿也多,就得两头忙活。我有啥大事儿也不太跟老伴儿说,也没啥用,她还跟着添堵。再就她跟我说话,我不吱声,那她就得问啥事了。”(LSH)

(三)男性主导下的“家有千口,主事一人”

这一时期,经济欠发达所带来的物质匮乏以及居住空间的紧缺是婚姻场域关系形成的重要原因,基于此而组建成的联合家庭最能节约生活成本。

“我们结婚,没捞着住公房,那得是那些老人儿,单位就让自己接一头儿,像我这样的也不少。为啥呢?我父亲闯关东来的,也是咱厂子的。不就在我家老房儿那又接了四间砖瓦房儿,包括我结婚用的,我哥的、姐姐的还有弟弟的,刚开始都一样,单过不了。”(LSH)

此外,诸多联合家庭的形成也是因为计划生育政策实行以前,父辈的子女较多,三五个孩子很常见。因而,一个屋檐下过日子,蕴含了复杂的家庭关系。努力也好,博弈也罢,要想维持一个有序的生活节奏和状态,必须存在一个绝对的权威,也就是“家有千口,主事一人”,这也是当时工人家庭权力分配的策略。

“家里头人多,孩子多,加上我们这几家都在老房儿接的房儿嘛,到后来,我姐嫁出去。我母亲裹的小脚儿,就管家里这些事儿,她性子急,管管过日子那些柴米油盐的事儿还行,不上班儿的话,天天想的就家里那点儿事。像我们的工作、家里的钱啥的,这些大事儿还是我父亲一个人说了算,一大家子得有个主心骨儿啊。”(LSH)

大家庭的“主事者”由父辈的男性来担当,之所以如此,除了“前喻文化”的影响决定父辈优于子辈外,还源于其较强且持续的养家能力。依据传统的家庭权力理论,一个家庭的运行需要围绕一个权威,同时这位“顶梁柱”似的人物必须具备相应的实际能力,包括处理内政和开展外交的能力,从而确保整个联合家庭有序和良性的运行[6]。父辈的男性工人就是如此,他们在整个家庭权力序列的排序中居于首位,也是因为他们能够有稳定的收入并惠及家人。

另一个原因在于普遍存在的父权制。在韦伯看来,父权制的存在可以从代际和性别两方面进行解释,这恰好也验证了上述观点,由女性服从男性和子辈男性服从父辈男性两个方面,确保了男性父辈工人的家庭权威。这一文化根源也内化于女性的策略选择当中,在夫妻关系和治家持家上“夫唱妇随”和“男主女从”。LSH母亲的家庭角色是这样的:

“我母亲是跟父亲一起来的这儿安家,家里穷是穷,但不乱套,我母亲在家里头,不在外头干活儿,啥都听我父亲的。那按现在的眼光看,总在家里还是没见识,她小脚儿也没裹好,走道儿不稳当,困难的时候还上山挖野菜,也没耽误,不能让我们饿着啊,后来父亲开资挣钱多了,好点儿。”(访谈LSH)

“男主外、女主内”在LSH的母亲看来再平常不过,在父权文化的影响下,妻子大多选择认可,并力争承担好自己“为妻为母”的角色义务,使整个大家庭维持平衡。由于家庭也是情感和政治纠葛与纷争的综合体,不同的权力结构匹配相应的角色义务,因而占有资本总量的不同会决定不同角色拥有不同的权力策略。也正是因为如此,父辈男性工人能够在权力结构中占据主动。

工人夫妻的文化资本不高,他们之间的沟通方式也较为直接,在婚姻冲突上“热暴力”也是有的,在父辈男性工人掌家主事的权力结构下,他们大多会对婚姻矛盾进行“冷处理”。此外,“苦日子”并不一定催生家庭矛盾,在工人家庭中更是如此,通过深挖本文的访谈资料可见,经济条件越是艰苦,家庭内部生活共同体的意味越浓,劲儿往一处使。东北工人家庭中女性因为看不起丈夫引起离婚的也很少,她们大多吃苦耐劳,也有着较强的治家能力。工人们一心好好“过日子”,离婚策略十分少见,也是受东北地域性文化特征的影响。

“过日子呗,糊哩八涂地都快要半辈子了,我和老伴儿还行,不说一帆风顺吧,没有太多坎坷,平时咯咯叽叽那也是常事儿。”(WHL)

“平时吵吵那是常事儿,老伴儿脾气暴,我稍好一点儿,反是都是工人,有啥话都直来直去地说。闹得厉害了,俩人儿都不吱声了,要不我抬屁股走人,出去溜达一圈儿,要不过一两个钟头再说话。厂子里头两口子打仗的不少,就因为喝酒,要么打麻将,我是不喝大酒,一天二两酒就够,我现在就好钓鱼。他们打仗是打,该怎么过还怎么过,没见离的。我和老伴儿没有隔夜仇,现在都俩孙子了。”(BZR)

五、结语与讨论

新中国成立到改革开放前这一历史时期,我国工人无论从择偶到治家,从夫妻关系到家庭权力分配都围绕着传统的婚姻策略展开。自然资本的凸显及阶级出身强化了工人的身份认同,家风优良是其择偶的重要考量,收入均等和物质匮乏让其婚姻理性共同体的意味更浓,工人们愿“为国家”而“舍小家”,男女同工同酬在一定程度上推动了两性的平等,让女工在家庭地位和社会地位上有所提升。

时至今日,我国的改革巨轮已扬帆起航四十多年,这一社会变迁是备受全球瞩目的壮举。在这波澜壮阔的历史进程中,传统与现代、束缚与开放交错并存,人们的日常生活体现出新的行动特征,新型的社会关系和阶层结构还在不断生成。其中,工人阶层也受到了显著的影响,在人员结构、就业方式和劳动关系等方面都出现了新的变化,于深层次上,其阶级意识在变迁、阶层内部也在分化[7],他们正在演变为知识型、技能型、创新型的劳动者大军[8]。党的十八大以来,习近平总书记对加强职工政治引领、组织职工建功立业作出了重要指示,在新时代具有强大的感召力和说服力[9]。在这样的背景下,工人阶层的身份重构、观念变革以及行为选择都具有了更加鲜活的研究价值。工人阶层在改革开放的进程中正在实现着重塑,其婚姻生活也上演着新的剧目。在调研的过程中,让笔者感受强烈的是东北工人的踏实友善、爱岗敬业、积极向上和工匠精神,这些都是工人阶层道德价值的坚守。而透过我国老一辈工人阶级的婚姻生活和实践,勤俭持家、诚实守信、同甘共苦、坚韧不拔不只是工人阶级的优良家风,也是工人阶级的伟大品格,他们“为国家舍小家”体现出的阶级意识,需要我们不断继承和发扬。

注释

①列维·斯特劳斯在其《亲属制度的基本结构》一书中,解析了亲属规则与婚姻关系的相互影响,他引入“互惠原则”的概念,重点诠释交换婚,把婚姻市场上女性的交换当作社会连结的一个重要部分。

②参见[法]安德烈·比尔基埃等主编:《家庭史(全三卷)》,袁树仁等译,三联书店2003年版。书中首卷就对中世纪欧洲贵族的婚姻策略做了详细分析,比如次子不娶、女子不嫁等,以确保土地和财产的完整性。

③弗雷泽在其《圣经旧约中的民俗》二卷中,用“经济动机”的功能来解释原始社会中澳大利亚土著人选择交表婚(cross—cousin)而非平行表婚(parallel—cousin)的原因。

④此数据来自A企业内部资料。

⑤笔者于2013年和2016年两度深入A厂进行调研,对其第一代老工人进行深度访谈,本文访谈内容均来自以上调研的访谈记录。编号为其姓名首字母的缩写。

⑥东北方言,表示单身。

⑦东北方言,表示那时候。

⑧东北方言,表示照顾孩子。

⑨东北方言,表示互换。

⑩东北方言,表示夫妻。