冼星海两次赴莫斯科的档案资料新发现

2022-01-25左贞观

【俄】左贞观

冼星海共赴莫斯科两次。第一次是同袁牧之一行1940年12月到达莫斯科,1941年6月22日卫国战争开始后被安排撤退,先去了蒙古,然后去了哈萨克斯坦。第二次是1945年5月16日从哈萨克斯坦的库斯坦奈到莫斯科,一直到当年10月30日在莫斯科病逝。两次在莫斯科都待了差不多半年的时间。

这两次莫斯科之行的情况,基本上都研究的比较全面了。但最近俄罗斯许多档案解禁(一是俄罗斯中央记录片制片厂的档案馆解禁,二是俄罗斯国家社会与政治历史档案馆解禁),却让我们更详细地发现一些前所未知的细节(如冼星海(黄训)的档案里就有57页个人资料;袁牧之(高滔)档案里有7页个人资料)。

1938年,当时已是著名电影导演的袁牧之(《风云儿女》《马路天使》的导演)同摄影师吴印成来到延安,成立了延安电影团,在一年多时间里拍摄了大量共产党领导人民抗战的珍贵资料。这就是影片《延安与八路军》。当时上海已沦陷,去香港的路也断了,党组织决定把这部片子的后期工作拿到苏联去完成。袁牧之同冼星海以前就认识,因片子是有声影片,袁建议请冼一起去苏联,为纪录片写作音乐。在去苏联前,毛泽东还接见了他们两位。

冼星海一行路经西安、兰州,于半年以后的1940年12月才到达莫斯科。在俄罗斯国家社会与政治历史档案馆(下面简称“档案馆”),袁牧之的档案中有一封周恩来给“第三共产国际”的亲笔介绍信,到莫斯科后他们将信交给了第三共产国际的领导。到达苏联后,他们将《延安与八路军》的全部底片交给了苏联新闻电影制片厂,冼星海就开始进行他的音乐创作,袁牧之则考察学习苏联的电影事业,这是毛泽东主席临行前交给他们的任务。

到莫斯科后,他们下榻于“第三共产国际”位于市中心高尔基街的柳克斯旅店。在旅店住下后,冼星海就马上开始写作历时多年的管弦乐《第一交响乐·民族解放》的总谱(此曲1935年就开始创作),他还把《黄河大合唱》谱成了总谱(在延安和乌兰巴托用的都是简谱),在前面加上了序曲。自到莫斯科后,直至苏联卫国战争爆发的六个月里,除了上述作品的总谱写作外,他还完成了第一组曲《后方》(作品第九号)。

冼星海在《创作札记》中是这样记述这段时间的:“1940年12月起我到了另一环境了。我不肯离开战争的空气一般民众对我渴望的原故,我每天伏在案上写……大约从早上写到深夜我才停下笔。在这写作其中,我曾得过一些皮肤病,耽搁了一些时间,但我岂肯因病而放下此呢!我仍继续写,病也慢慢好了!1941年春我欣然地看见了历來所想望完成的《民族解放交响乐》得以完成!这作品得迟迟完成,对我是有益的,因为我把自己所经历的前后方情况和民谣小调都加入了这作品里,更使的(得)我对民族形式作更深入的研究……”

星海对于自己的创作是很细心的人,来到苏联后,他有关自己的全部创作都在《创作札记》里有记载,包括他改编的哈萨克民歌。但他一次也没有提到在给纪录片《延安与八路军》写配乐,在其他的任何资料里也没有涉及,而冼星海来莫斯科最重要任务就是给纪录片写音乐的。为什么呢?可以推测的原因是,他的《民族解放交响乐》对《延安与八路军》是最合适不过的了,他可以毫无顾忌地把交响乐用在纪录片里,我们不能确定冼星海的音乐是否配上了纪录片。因为,1941年6月,苏联卫国战争爆发,袁牧之和冼星海在回国的路上碰到了阻碍,停留在乌兰巴托,此时传来了《延安与八路军》底片全部丢失的消息。

最近有不少研究者在寻找《延安与八路军》这部片子。我在《人民音乐》(2019年4期)的文章《黄河大合唱在苏联》中。谈到,本人因寻找冼星海的资料,找到了1941年在苏联出版的一本书《在华一年》,作者是苏联赫赫有名的战地记者和摄影师罗曼·卡尔曼,书中记录了他1938至1939年在中国的经历。他拍摄了大量的在延安和国内抗日战争的资料,其中有一段描写了他访问延安鲁艺时见到冼星海,并听他亲自演唱了刚写出来的《黄河》。在这本几乎被遗忘了的书里,除了有关冼星海的短短描写之外,还有大量有关抗日战争和中共领导人的文字和照片,其中就有从没发表过的毛泽东的照片。我感觉到这本书的重要史料价值,就把它复印后转交给了中国驻俄罗斯大使李辉先生,2020年《在华一年:苏联电影记者笔记(1938—1939)》已由李辉先生翻译在中国出版了。

卡尔曼不仅发表了《在华一年》这本书,他还于1941年把在中国拍摄的资料制作了45分钟的纪录片《中国在战斗》,现在纪录片可以在俄罗斯的网上看到。我们在新闻纪录片资料馆里还找到了制作这部片子所用资料的文字记载。片头的字幕上写的:“导演卡尔曼,作曲冼星海,苏联中央新闻纪录片制片厂1941制作。”应该是在当年上半年完成的,因为当年6月22日德苏开战了,也因此影片一直拖到战后才发行。我们在影片作剪辑用的文字记载中看到:“音乐用的是《交响乐》”,还有地方写的是“交响乐的第一乐章”。既然字幕上写的作曲是冼星海,配乐就应该是用了他的交响乐。还有一点可以证明的是,片子里一开头就有《义勇军进行曲》和《黄河大合唱》中的《黄水谣》。在《创作札记》中,有关这首交响乐文中他也写过:“……内有《义勇军进行曲》的第一句……与狮子舞的大鼓节奏融合起来。”剪辑记载中在有些片段没有摄影师的名字,只注明有一些片段的摄影师是“中国摄影师”。

上面所说的,都证明了冼星海的第一交响乐曾被录了音,并用于卡尔曼纪录片《中国在战斗》的配乐。我们只要把片子的配乐同冼星海在莫斯科写的总谱对照一下,就能确定这是冼星海的《第一交响乐·民族解放》。

1990年,我曾在阿拉木图组织举办纪念冼星海的作品音乐会,演奏了他的《第一交响乐·民族解放》。当时,国内由周巍峙、冼妮娜、瞿维、黄翔鹏、盛礼洪五人组成的代表团访问了阿拉木图和莫斯科。这场音乐会是由阿拉木图的哈萨克国家交响乐团演奏的,曲目包括《满江红》、钢琴协奏曲《黄河》和《第一交响乐民族解放》。《第一交响乐》是由曾留苏的作曲家瞿维先生重新编曲的。瞿维先生对我说:“因为配器、曲式方面都有很大的问题,拿冼星海的总谱来演是不可能的。所以我把这部一个半小时的交响乐改编成了可以用于演奏的45分钟的作品,基本上运用了星海的主题和思路。”

那么《延安与八路军》的影片呢?在卡尔曼的《中国在战斗》影片上注明作曲是冼星海,但没有提到《延安与八路军》,也没有提到袁牧之的名字。卡尔曼用了冼星海的音乐,用了他本人在中国拍的影片资料,但在片子里是否用了纪录片《延安与八路军》的资料,这还待进一步研究。

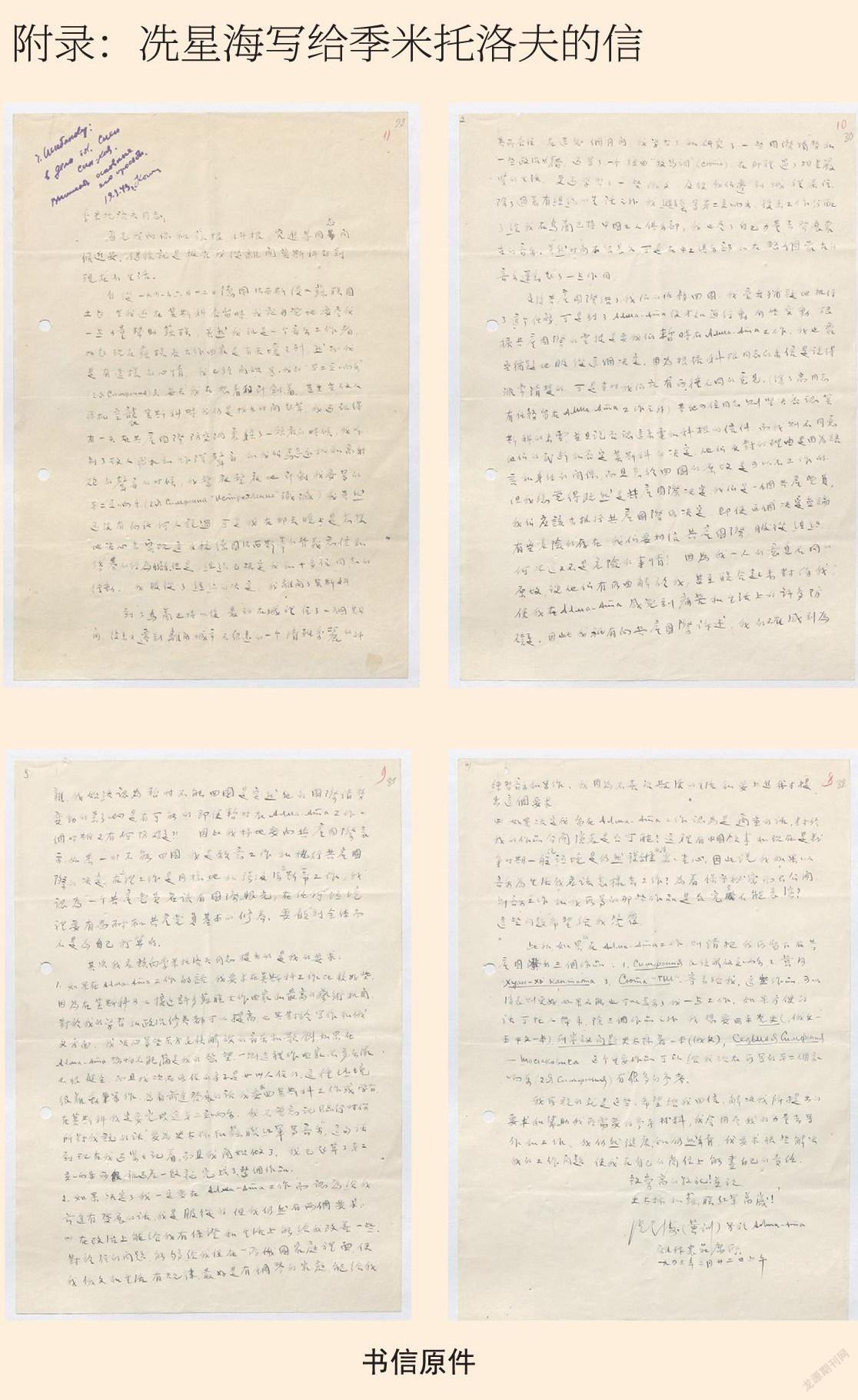

在俄罗斯国家档案馆有一封极其重要的星海的亲笔信。在离开莫斯科后,他同袁牧之一行十余人去了蒙古,想从那里返回祖国,但受到阻挠后没能成功。在蒙古的乌兰巴托等地待了一年后又辗转去了哈萨克斯坦的阿拉木图,本来计划从这里去新疆回国,但由于新疆的军阀盛世才开始反共,“第三共产国际”指示冼袁一行人暂时不要回国,而是留在哈萨克斯坦工作。当时这一行只剩下六人,且他们之间发生了分歧,以致于大家孤立了冼星海并同他分了手。冼星海刚来阿拉木图后不久,因这件事,写了封长信给“第三共产国际”领袖季米特洛夫。(见附录)

这封信没有得到共产国际的答复,因为他在信后面提出的几个问题都没得到解决。另外,1943年5月30日,第三共产国际就被解散了。在共产国际解散后,冼星海就变成了单独、无人管辖的一个普通难民,转由国际救济总会(MOΠP)管辖了。从此他在异国生活的困境是可以想象的:不懂语言,没有工作,没有住处,后来又患了各种疾病,最后走向了死亡。

在这封信中,冼星海说到高滔(袁牧之)有任务留在阿拉木图工作。的确,袁牧之后来在从莫斯科迁到阿拉木图的电影制片厂工作,但也没再同冼星海联络。自此,冼星海一次都沒有再提到袁牧之(高滔)的名字了。

冼星海第二次来到莫斯科是1945年5月,是从哈萨克斯坦的库斯坦奈过来的。这一次也同第一次一样待了半年,于当年10月30日在克里姆林宫医院去世。档案馆里“黄训”(冼星海的笔名)的档案有57页之多,还有国内没有发表过的他的肖像照片。其中他的亲笔信就有五封,都是和他在莫斯科安排生活和住院有关的。

冼星海来到莫斯科时,已经全身是病。从信中可以看到,在异国不懂语言,没地方住,全身是病的情况下,幸亏他的俄罗斯妻子把他带来了莫斯科。被冼星海称为妻子的P.Брайнин女士,就是星海在《创作札记》中提到的Ray(莱娅)。我曾在《人民音乐》2005年7期撰文详细介绍过他们在库斯塔奈结婚的情况。结婚时Ray随改丈夫姓黄训(50年代她又改回了原姓)。20世纪50年代初,Ray在《苏联音乐》杂志上用黄训名写过一篇回忆冼星海的文章。冼星海去世后,她把保存的丈夫的全部物品,包括总谱、小提琴都转交给了中国政府。冼星海的档案里有四分之一是Ray的资料——她填的有关个人信息表格,亲笔写的简历和照片等。在哈萨克斯坦和俄罗斯担任过中国大使的李辉先生非常了解冼星海的遭遇,他曾希望我能多找到一点Ray的资料。这一

在冼星海从医院写给中共代表处的几封信里可以发现,他曾提出两个要求:1.要求能跟苏方交涉,安排没有户口登记和住处的莱娅的生活;2.要求代表处去和苏联音乐部门联络,演奏他的三部作品:第一、二交响乐和《黄河大合唱》。

冼星海欲演出他的作品的想法远远超出当时的可能性。当时,卫国战争刚刚结束,苏联还在同日本打仗,莫斯科还在一片废墟中,根本没有能力去举办一个外国作曲家尤其是大家都陌生的音乐作品的演奏会。冼星海因在后方的哈萨克斯坦待了几年,对当时的苏联情况不了解,以为通过组织的关系就能解决这些问题。他说:“这很简单,只要请五个抄谱子的人,用一个月时间就可以完成抄谱的工作。”但当时的苏方是力不从心的,而且这些作品都需要在曲式、配器上作出较大的整理。直到在1955年,即冼星海去世十周年时,莫斯科才举办了盛大的纪念冼星海的音乐会,演奏了《黄河大合唱》。

在信中可以看到,星海1945年到了莫斯科后,曾不得不住在李明(李立三)家。在自己也极其艰苦的条件下,李立三收留了冼星海夫妇。李立三的俄罗斯太太李莎在自己的俄文回忆录《百年之路》里有详细生动的描写,并对Ray为人有所评价:

……冼星海到了莫斯科后第一个见到的是李明,以前他们不认识。但富有同情心的李明马上明白了他的艰难处境,由于还需要弄清楚哪个机构能安排冼星海,因为邀请冼星海来苏联的“第三共产国际”已在1943年解散了,所以只能先安排在我们家里。我们的条件很差,客人们睡我们的床,我同丈夫睡在地板上。

为什么说‘客人们’,冼星海不是一个人来莫斯科的,是同他在阿拉木图娶的太太一起来的。这是一位矮小结实的、有红褐色头发的犹太女人,她不很讨人喜欢。后来又知道她是个很精明并很会精打细算的女人。她是英语老师,因为冼星海不会俄语,所以她同丈夫讲英语。我同冼星海讲法语,他的法语还不错。李明也在法国待过,但他可能太衷心于革命事业,早就忘了法语,只会说“Mercimadame”(谢谢女士)!

冼星海是一位瘦瘦个子中等身材的人,面貌端正儒雅,40岁但看起来还很年轻。引人注意的是他的又细又长的音乐家的手指。有时他会拿起他带来的小提琴,奏出忧伤动人的旋律。是否这是他最后一个作品《中国狂想曲》的片段?他非常喜欢我们还不到两岁的女儿英男。他喜欢同她玩“捉迷藏”。从他的眼神和笑容能看出来他喜欢小孩。

我当时不知道他在延安留下了妻子和女儿。后来在北京我同他的中国妻子结识。她专门来找过我,问了有关冼星海的情况,在去苏联以后她就再也没有他的消息了。我把我回忆的细节都告诉了她,这让她心里非常沉重。但我无法给这位矜持可爱的、已上了年纪的女人详细解释。而且有人提醒过我,说不要多讲冼星海的苏联太太,我非常努力地去做了。

作曲家在我们家住的时间不长。有关机构最后给他分配了住的地方,还是他第一次来时住过的柳克斯旅店。但这已经迟了,他被送到医院去了,他得了可怕的“血癌”。可能他都不知道自己的病情。我同李明去看他时,他住在城外医疗所条件很好的疗养院,有单人间。冼星海瘦了很多,脸色也变得苍白,但没能感觉到他忧郁不欢。他相信自己很快就能康复的。但病情继续恶化,死亡到来得很突然。去世前他曾对我们说:中国在民主胜利以后一定要在首都建立音乐学院,这将会是壮丽的建筑,有大理石的阶梯,墙上有很大的玻璃镜子,将是一个音乐的宫殿。

在一个潮湿下着小雨的秋天,我同李明来到城外的陈尸库,尸体要运去莫斯科医院的陈尸库。抬出来的担架上,随便盖了一条被子,下面露出了一双瘦瘦的裸脚。我脑子里突然想了一下:为什么没给脚盖好被子,外面那么冷!但马上又醒悟过来:冰冷的他已经感觉不到了冷了。

现在,每次来到北京音乐厅,走上大理石的阶梯时,我会注视墙上挂的冼星海的肖像,会想起他理想中的首都的“音乐宫殿”。

季米托洛夫同志:

首先我向你和苏根、科根、究进等同志问候近安,继后就是报告我从离开莫斯科起到现在的生活。

自从一九四一年六月二十二日德国法西斯侵入苏联国土起,当我还在莫斯科居留时,我就自觉地要尽我一点力量帮助苏联,虽然我只是一个音乐工作者,比起现在苏联各大作曲家是天壤之别,然而我是有这样的心情。我已经开始写我的《第二交响乐》了,每天我在想着和计划着。甚至当敌人飞机空袭莫斯科时我仍是找出时间起草。我还记得有一天在共产国际防空洞里躲了一整夜的时候,我听到了敌人飞机和炸弹声音和我们驱逐机和高射炮的声音的时候,我整夜整夜地计划我要写的《第二交响乐》

(“歼灭”)。我虽然还没有向任何人说过,可是我在那天晚上是怎样地决心去实现这反抗德国法西斯的背义忘信和残暴的行为的音乐。但是,组织已决定我和十多位同志的行动。我服从了组织的决定,我离开了莫斯科。

到了乌兰巴特以后,最初在城里住了一个期间,后来又迁到离开城市不很远的一个清雅秀丽的休养所居住,在这几个月间,我学习了和研究了一些国际情勢和政治书籍,还写了一个组曲《牧马词》。在那里过了相当严紧的生活。更还学习了一些俄文。及后我们迁到城里居住。除了过着有组织的生活之外,我继续写第二交响乐。后来工作分配了给我在乌兰巴特中国工人俱乐部,我也尽了自己力量去发展蒙古的音乐。虽然时间不很长久,可是在中工俱乐部和在整个蒙古的音乐运动起了一点作用。

及后共产国际给了我们的任务回国。我毫无犹豫地执行了这个任务。可是到了阿拉木图后才知道行动有些变动,根据共产国际的电报是要我们暂时在阿拉木图工作,我也毫无犹豫地服从了这个决定。因为根据科根同志的来信是说得非常清楚的。可是当时我们就有两种不同的意见。(除了高同志有任务留在阿拉木图工作之外),其他四位同志则坚决否认莫斯科的来电,并且说否认这来电和科根的信件。而我则不同意他们的武断和否定莫斯科的决定。他们反对的理由是因为因为语言和身体的关系,而且急于回国的原因是可以不工作的。但我总觉得既然是共产国际决定,我们是一个共产党员,我们应该去执行共产国际的决定。即使这个决定无论有无危险的存在,我们要相信共产国际,服从组织,何况这又不是危险的事情!因为我一个人的意见不同的原故,被他们有所曲解于我,甚至联合起来对待我,使我在阿拉木图感觉到痛苦和生活上的许多妨碍。因此我只有向共产国际诉述。我的确感到为难。我始终认为暂时不能回国是突然的国际情势变动的影响是有可能的。即使暂时在阿拉木图工作一个时期又有何妨碍?!因此我特地要向共产国际表示,如果一时不能回国,我是愿意工作和执行共产国际的决定。在这里工作是同样地加强反法西斯蒂工作,我认为一个共产党员应该有国际眼光,在任何环境里要有忍耐和共产党员基本修养,要顾到全体而不是为自己打算的。

其次我应该向季米托洛夫同志提出的是我的要求:

1.如果在阿拉木图工作的话,我要求在莫斯科工作比较好些。因为在莫斯科可以接近许多苏联大作曲家和最高的艺术机关,对于我的学习和政治修养都可以提高,尤其对于写作和俄文方面。我决心写些东方民族解放的音乐和歌剧,如果在阿拉木图恐怕不能满足我的欲望。一则作曲家不多,乐队不很健全。而且我现在所住的房子是二三十人住的,这种环境很难动笔写作。为着前途发展的话,我要求回莫斯科工作或学习。在莫斯科我定要完成这第二交响乐。我不曾忘记临行时你对我说的话“要为史太林和苏联红军写音乐”,这句话到现在我还紧紧记着,而且我开始做了,我已起草了第二交响乐两段,只还差一段就完成了整个作品。

2.如果决定了我一定要在阿拉木图工作而认为给我前途有发展的话,我是服从的。但我仍旧有两个要求:

(一)在政治上能给我有保证和生活上能给我改善一些。对于住的问题,能够给我住在一所俄国家庭里面,使我俄文和生活有规律。最好是有钢琴的家庭,能给我练习音乐的写作。我因为不喜欢散漫的生活和要上进我才提出这个要求。

(二)如果决定我留在阿拉木图工作认为是适当的话,对于我的作品公开演表是否可能?这里有中国领事③和现在是战争时期,一般说环境是仍然复杂的得处处当心。因此说我如果以音乐为生活我应该怎样去工作?为着保守秘密而不公开则音乐工作和我所写的那些作品是否完全不能表演?这些问题希望给我答复。

此外如果在阿拉木图工作则请把我留下在共产国际的三个作品:1.民族解放交响乐,2.黄河大合唱,3.《后方》组曲寄来给我。这些作品可以演表则更好,如果不能,也可以表示了我一点工作。如果方便的话可托人带来,除三个作品之外,我想要两本党史(俄文一本,中文一本),列宁主义问题,史太林著一本(俄文),肖斯塔科维奇的第七交响乐,这个重要作品可以给我现在所写的第二个交响乐有很多的参考。

我所说的就是这些,希望给我回信,解决我所提出的要求和帮助我所需要的参考材料,我会用尽我的力量去写作和工作。我仍然健康和仍然年青,我要求快些解决为我的工作问题,使我在自己的岗位上能尽自己的责任。

致崇高的敬礼!并祝

史太林和苏联红军万岁!

冼星海(黄训)写于阿拉木图 集体农庄寓所

1943年2月22日上午

(左贞观整理)

左贞观:俄籍华裔作曲家,俄罗斯功勋艺术家,俄罗斯爱乐乐团团长,莫斯科国家人文大学音乐系教授。1945年出生于中国上海,16岁随母亲赴苏联定居。1971年于新西伯利亚音乐学院大提琴系毕业,1978于格涅辛音乐学院作曲系毕业,当年即加入苏联作曲家协会。其作品在全苏和国际比赛多次获奖,并在俄罗斯以及世界二十多个国家演奏。

左贞观也是一位音乐学者、中国音乐专家。他在国内外发表了一系列有关中、俄音乐的著作和文章。1999年荣获叶利钦总统授予的“俄罗斯功勋艺术家”称号:2005年荣获普京总统授予的“友谊”勋章。

(特约责编 张弦)