合理引导,培养科学探究兴趣

2022-01-25杨敏洁

杨敏洁

【摘 要】兴趣是学生开展课内外科学探究活动的重要因素之一。处于主导地位的教师应当合理引导,培养学生科学探究的兴趣,使他们主动积极地参与活动。具体而言,小学科学教师应该积极探究科学教学的有效策略,从学生的课前活动体验、课堂游戏开展和课外延伸等方面进行引导,同時要注重后期的评价与激励。由此,学生的学习兴趣将升华为学习习惯,科学探究将真正为提高科学教学质量,提高学生科学素养服务。

【关键词】小学科学;探究;合理引导;兴趣

小学科学课程是以培养学生的科学素养为宗旨的启蒙课程。科学课的重点不仅在于渗透科学知识,还在于引导学生掌握学习方法,形成科学探究精神。因此,在教学中,教师应侧重于让学生在探索中学习,在研究中保持探究兴趣。《义务教育小学科学课程标准》(以下简称《课程标准》)强调科学学习的目的是通过科学教育,使学生学会用科学的思维方式解决自身学习、日常生活中遇到的问题,全面提高学生的科学素养。

兴趣能够增强学生科学探究的积极性和主动性,是学生进行坚持不懈的观察学习的动力。而探究兴趣的培养需要教师的合理引导和精心设计,如设置丰富多彩的活动形式、引人入胜的科学情境,进行积极正向的评价等。

一、利用课前活动,提高学生探究的积极性

建构主义理论认为,学生获得知识犹如机体吸收营养,只有他自己才能完成这个过程,别人是不能替代的。适当开展课前活动,让学生产生深切体会是培养学生兴趣,提高教学实效的一个好办法。但并不是所有的实验都可以进行课前探究。教师作为引导者,必须加以筛选,让学生带着任务,有目标地进行实验课教学前的自主体验。

(一)利用学习用具,激发学生动手实践的兴趣

学具袋里常有配套的材料,有些在生活中也随处可见。教师可以利用这些材料,让学生提前研究学具。如每个学生都有“研究杠杆的秘密”“做一个坚固的正方体框架”“用橡皮筋、气球驱动小车”等实验的材料,教师可以在课前让学生提前研究,激发其课堂兴趣。同时,教师还可以让学生寻找生活中常见的材料,将其引入科学课堂,为科学学习服务。

(二)利用生活体验活动,加深学生对知识的理解

大多学生缺乏生活经验,对于常见的生活现象,他们可能只是见过或听过,并没有真正地参与过。因此,在开展活动讨论时,学生缺乏亲身经历的感受和体验,认识自然比较片面。在执教教科版《科学》六年级上册第一单元“工具与器械”第三课《杠杆类工具的研究》时,教师布置了作业:为父亲开一瓶瓶装啤酒。在亲身体验开启啤酒瓶盖后,学生轻松地找到了开瓶器的用力点、阻力点和支点。而课前亲子体验活动的开展也有效地改善了课堂讲解枯燥乏味的情况,学生对知识的理解进一步加深,学习兴趣也得以激发。

二、利用课堂活动,增强课堂探究的实效性

“游戏是孩子的第二生命,是孩子的第一所学校。”学生在游戏中能够学习新知识、练习语言表达、观察记忆和思考的能力,使自身的学习潜能得以开发。开展课堂游戏,活化游戏环节能让知识学习更加活泼灵动,又能激发学生探究科学的兴趣,可谓一举两得。

(一)以游戏导入,激发学生科学探究的主动性

《课程标准》明确指出:儿童自发的探究停留在较低的水平上,易被事物最突出的特点所吸引,如倾向于探究环境中某些特定的联系。游戏中出现的不可思议的现象正是探究环境中的特定联系,教师巧妙引导能够促使学生主动探究。

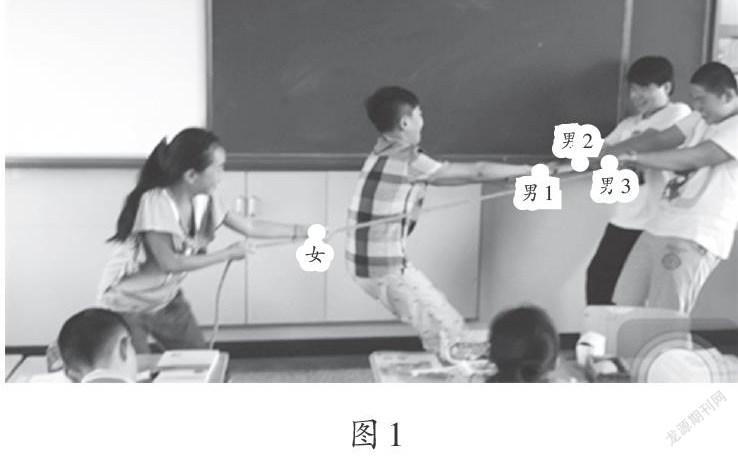

在教学教科版《科学》六年级上册第一单元“工具器械”第六课《滑轮组》之前,教师组织了拔河游戏,男、女生的位置如图1。教师通过游戏的开展,激发学生思考“为什么男孩的力气大却拉不过女孩”。这一不可思议的现象激发了学生的兴趣,其求知欲彻底被激发,课堂顺其自然地成为他们主动探究的场所。教师由此引入滑轮组的概念,课堂顺其自然转化为学生主动探究的场所。

(二)以活动切入,强化学生对知识的巩固

美国著名学习专家爱德加·戴尔在金字塔理论中提出:在学习金字塔中,效果最差的是位于塔尖的“听讲”式,效果最好的是位于基底的学习方式——“教别人”或“马上应用”,即通过运用来达到巩固知识的目标。爱玩是儿童的天性,通过游戏使知识得到“马上应用”是巩固知识的有效途径。教师可以设计合理的游戏,达到让学生在“乐中学,学中乐”的效果。

如教学教科版《科学》六年级上册第二单元“形状与结构”第三课《拱形的力量》,在“不垮的冬瓜皮”游戏中,当学生了解了拱形承重大的秘密后,教师让学生对切断的冬瓜进行重新搭建,考验其承重能力。游戏的结果让学生惊叹不已。与此同时,该游戏也巩固了“拱形承重能力强”这一知识点。有趣的活动让学生对科学课愈加充满好奇,课堂实践事半功倍。

(三)以生成深入,培养学生的思维能力

课堂生成是优质的教学资源,教师应抓住时机,自然而然地渗透教学。在执教六年级上册第三单元“能量”第二课《电磁铁》时,学生提出疑问:“磁铁有条形、U型和环形,那么电磁铁是不是也有不同的种类呢?”

为了满足学生的求知欲,教师延伸了课堂,带领学生开展了对U型电磁铁的研究。研究过程中,学生发现U型电磁铁的磁力非常强大。他们又突发奇想:“这个电磁铁的磁力究竟有多大呢?”当学生用5~7牛的力才拉动被U型电磁铁吸住的铁片时,他们激动不已。在此过程中,学生不断思考,其思维能力进一步增强。可见,教师应根据学生的思路不断改进课堂,使之层层深入,环环紧扣。

三、利用课外活动,延续学生的探究活力

课堂时间短暂,许多活动无法充分展开。因此,教师可以充分利用课外活动和评价,使学生的探究活力在课外得以延续。

(一)布置探究型作业,使探究成为学习习惯

习惯是成功的阶梯,好的习惯能助力学生成长。因此,教师应抓住时机,将学生的探究活动延伸到课外,促使其养成良好的学习习惯。在六年级学习U型电磁铁的课堂中,部分学生并没有发现U型电磁铁磁力很大的现象。对此,教师引导学生思考:用相同的方法,崭新的电池,为什么电磁铁磁力不大?之后,教师布置了课后延伸作业:尝试寻找U型电磁铁的南北极。通过课外活动,学生发现磁力“小”的U型电磁铁没有南北极,它的任意一端都会被指南针所吸引,而不会出现排斥的现象。通过反复操作,学生终于找到了原因,原来是自己放线圈骨的时候没有注意,导致两个线圈方向变反;将线圈骨调换方向后,U型电磁铁不仅磁力大增,原本没有南北极的U型两端与指南针接触后也出现了排斥和吸引的现象。学生兴奋至极。可以说,探究不仅是验证的过程,更是寻找真理,寻求真相的过程。

(二)注重评价与激励,延续学生的探究热情

及时的评价不仅能满足学生的心理需要,也有助于进一步激发学生的学习兴趣。因此,在平时的课堂教学中,教师应该及时就学生的学习情况给予准确的、恰如其分的评价,使他们明白自己在探究过程中的优势和不足。

每个班级可设立科学角,张贴优秀作业,对于优秀的作品进行展示和表扬,提高学生动手的积极性。四年级天气日历的制作和对云量、风向、风速、气温和降水量的观察是一个需要长期坚持的活动,教师利用科学角,定期对学生的观察结果进行展示。这一做法提升了学生参与的积极性和主动性。

此外,教师还可以组织学生开展交流会,让他们互相学习。如在活动开展的初期加以宣传,活动中期让学生进行小组作品展示和交流,活动末期进行全班大规模的交流活动。期间,学生讲述活动心得和学习体会,讲述自己遇到的困难和解决办法,以此强化自身的学习韧性。比如三年级的养蚕活动需要学生经历近1个月的观察,这对于处于科学起步阶段的学生来说是十分困难的。教师在活动前进行宣传、活动中组织生长情况的交流,鼓励学生人人参与,坚持不懈。同时,教师也可以利用钉钉群、家长会等方式表扬学生,让他们体会到科学学习的成就感。

通过关注学生课外活动动向能够有效地了解学生参与科学学习活动的积极性与持续性。在学期结束时,教师针对一学期的记录给予学生相应的奖励,激发他们的成就感,使之感受自己的点滴进步。搭建良好的成长平台,能让学生感受科学活动的魅力,体验生命成长的乐趣。

实践证明,尊重童心,合理引导,在教学的不同阶段组织学生展开活动,能够更有效地助力学生进行科学探究。而有效的科学探究又能进一步提升学生的学习兴趣,强化学生的动手能力,助力学生养成良好的科学素养。这对于他们后续的科学学习将产生极大的积极影响。

(浙江省湖州市文苑小学 313002)