中国古典建筑文化专有项英译策略

——以《不只中国木建筑》为例

2022-01-24张昱彤

张昱彤 陈 平

(沈阳建筑大学,辽宁沈阳 110000)

中国古建筑是中国文化的缩影,扎根中国五千年的历史,受到各民族文化的影响。建筑是凝固的音乐,中国古建筑也在演奏着属于中国独有的乐谱。中国古建筑风格历史悠久,自成一派,与西方石头建筑风格不同。随着中西文化交流近些年来日渐频繁,虽然有西方学者对中国古典建筑略有研究,但往往因为文化背景差异和流于表面的见解,造成众多误解和曲解。如何正确且准确地让中国古建筑文化“走出去”,是我们亟待解决的问题。

本文以《不只中国木建筑》为例,讨论如何结合中国古典建筑的艺术特点,选择适合的翻译技巧和方法,能较为准确地翻译出其重负的文化内涵,使得中国传统文化能够“走出去”。

一、中国古建筑文化专有项研究现状

中国古建筑历史悠久,自成一派,创造了惊艳世人的建筑文化以及留下了许多珍贵且不朽的建筑作品。其中的文字表述——中国古建筑术语背后也凝聚了中国悠久的历史和文化,不仅音韵优美,还蕴含这丰富的文化内涵。在中国文化“走出去”战略中自然占得一席之地。

首先,中国古建筑的历史可以追溯到原始社会,到了三皇五帝时期才渐渐有了屋的概念。但是不同历史时期对同一个文化专有项的称呼会有不同,侧面也说明古建筑文化专有项背后蕴含了大量民族文化信息,同时还具有很强的迷惑性。例如:北方的“瓦当”,南方称作“滴水”。[还有坡顶的建筑在坡与坡相交之处形成,相接处形成脊,即所谓的屋脊,是最容易渗水的部位,于是,古代常用许多瓦片相叠做一外突的屋脊,这种构件不同时期被称作做蚩吻、蚩尾、鸱吻、鸱尾等名称。

梁思成《中国建筑史》第三章“汉代建筑特征之分析”中讲:汉代建筑“屋顶两坡相交之缝,均用脊覆盖,脊多平直,但亦有两端翘起者。脊端以瓦当相叠为饰,或翘起,或伸出,正式鸱尾则未见也。”

笔者通读并整理《不只中国木建筑》一书中的中国古典建筑文化专有项(术语和语句),将对古建筑术语翻译研究分为三类,古典建筑结构术语、古典建筑装饰术语和古典建筑文化语句。其中,古典建筑结构涉及整个建筑的架构,包括:高台、栋、梁、柱、椽、架、榫卯等;古典建筑装饰指的是在最简单的房屋结构上予以装饰性的存在,包括:斗拱、山花、博风、雀替、栏杆、朝天吼、鸱先生、鸱太太、瓦当等;古典建筑文化则指的是中华文化中关于古典建筑的民俗话语,包括:落呤啶桑、丈量尺、对场作、朝天栏杆、拒马叉子、望君归、尧置敬谏之鼓,舜立诽谤之木等。

这些带有中国文化色彩的文化专有项具有迷惑性,以及古建筑文化专有项没有统一的标准和指导,导致最后翻译结果的不准确甚至歧义。

二、中国古建筑文化专有项的英译原则

许多国内建筑类风格的书籍中,包含诸多涉及中国传统建筑信息的内容,并且语言风格上呈现出典型的汉语思维模式。在跨文化交流的国际环境中,若是想要外国读者达到译者预期的阅读效果,就需要译者对书籍原文进行“改变”,也就是根据译者的翻译目的进行翻译。翻译目的论指的是翻译是以目的为前提的活动,翻译过程不仅仅是一个语言转换过程,应该把翻译看成是将一种语言中的语言和非语言交际符号转移到另一种语言中去的活动,而是一种交际行为。(Reiss&Vermeer,2014)中国古建筑文化要做到走出去,要让目的语读者易于理解其具体含义,就要以翻译目的为立足点。

Skopos theory是希腊语,意为“目的”。翻译目的论(Skopos Theory) 是功能派翻译理论中最重要的理论。汉斯•弗米尔(Vermeer) 提出翻译是一种将源语转换为目的语的行为,其观点是功能理论的核心。目的原则作为翻译目的论中最重要的一点,译者应在给定的译文中明确目的,并根据目的选择翻译方法。古代建筑文化专有项翻译文的目标受众是外国读者。他们有不同的教育背景和知识储备。此外,大多数人不从事建筑学,也不期望学习专业的建筑学知识。因此,作者认为,通过对古代建筑文化专有项的翻译,目的是帮助外国读者了解其内涵和建筑特征,或其所表达的功能和形式。为了使目的语读者更好地理解,我们必须避免在翻译中使用其陌生的术语,最重要的是要选择能够被接受和理解的术语。

三、中国古建筑文化专有项英译策略——以《不只中国木建筑》为例

中国古建筑文化专有项要被翻译的准确且生动,需要译者熟悉古建筑文化,并且翻阅大量古建筑类书籍,找出令目标语读者能接受的译文,最后确定翻译策略。中国古建筑文化专有项翻译,也可以理解成外宣翻译,自然有其目的性,其中归化与异化这两种翻译策略自然也是必不可少的。

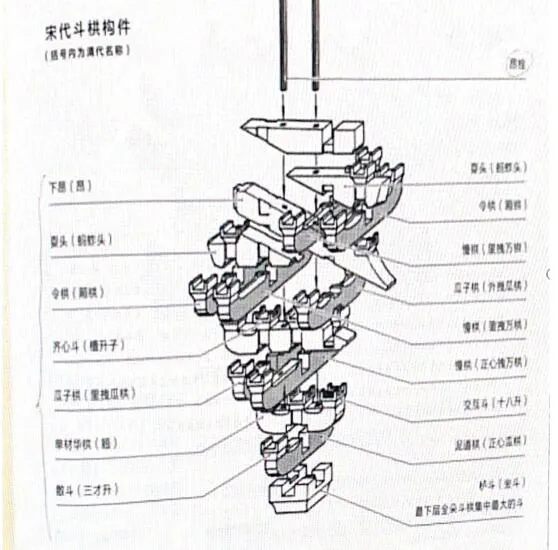

在翻译过程中,笔者了解到中国古建筑分类之细,如图,词语种类多是此前不曾想到的,例如在古建筑术语中:昂(屋顶斜出梁)ang/ lever,耍头(蚂蚱头)nose,齐心斗(槽升子)center block,散斗(三才升)small block,单材华栱(翘)flower arm/ outer-side bracket arm。

这些精细的零部件一一要理解其功能用途后再翻译,实为不小的挑战。不过也加强了笔者对中国古建筑的了解,通过此次实践经验总结,能为后续翻译工作提供帮助和参考。以下是笔者以《不只中国木建筑》一书为例,根据自身经验提出的一些翻译策略。

(一) 汉化策略

精确的翻译古建筑文化专有项因为多种因素成为目前难以解决的一个问题,如果无法解决,会造成目的语言读者理解出现偏差。在术语无法统一的问题上,可以采用汉化策略,让目的语读者更容易理解。

比如《不只中国木建筑》一书中讲到的“朝天吼”一词,“朝天吼”也叫“望君归”“望君出”传说是龙王的儿子,有守望习惯。华表柱顶之蹬龙对天咆哮,被视为上传天意,下达民情,又有文献记载,观音菩萨的坐骑即为“朝天犼”。目前暂时没有对此建筑装饰术语的确切统一翻译。译者在翻译中结合目的论的忠诚原则,连贯性原则,其既要能被西方读者理解,又要凸显出中国古典建筑的独特性。

华表上的望兽

如图所示,华表上站着一只望兽,且在历史上只有皇家才能在柱子上立朝天吼,是代表皇家的一个符号。因此可以翻译为imperial decoration/Chao Tian Hou。这样即凸显了中国文化,也能易于目的语读者理解。

还有“举折”一词,指的是屋顶坡度逐渐上升的技术,是中国古代时期用来确定屋顶曲折度的一种方法。指的是建筑在梁间架加高的时候,采用此种方法令屋顶的坡度越向上越陡峭,这样呈曲面状,利于排水和采光。

梁思成先生在《中国建筑史》一书中将这个词翻译为“CHU-CHEN/ Raise and Depress”。与图片结合可以一目了然其含义,但光看英文略显抽象,无法让目的语读者理解其含义。笔者查阅了古建筑术语辞典,结合目的论中目的原则,在没有图片说明的情况下,可以译为raising the purlin,意为“提高檩条”。这样也使得西方读者能够更加直观的了解此词的含义。

还有“浮屠”一词,浮图或浮屠,佛家语,也是汉语外来词,即“佛陀”。但是在古建筑文化专有项中则意为“塔”,即汉化的佛教塔类建筑。印尼的婆罗浮屠塔被译为Borobudur Temple Compunds,但在中国文化背景下,浮屠塔一词已经带有深厚的中国文化,翻译起来自然要贴合中国历史背景,笔者将其译为Futu Tower/ Futu temple,以便于目的语读者能更好地理解。

(二)音译结合策略

中国古建筑文化专有项中存在着一些特定的表达,例如:草架、重椽、磨角、仰尘等,或是生僻却又是建筑书籍中出现的高频词语,如:寮、蹇、牖、磉、枋,笔者认为最好采用音译结合的翻译方法更能体现其特点。

踏跺,中国古建筑中的台阶,一般采用砖或石条砌造,置于台基与室外地面之间,宋代称之为“踏道”。如意踏跺是踏跺中的一种,就是各层踏跺从下向上逐层退缩的形式,礓(jiang)磋(cuo)踏跺,指的是古时候用砖头或者石头砌成可以升降的坡道,状如搓衣板。笔者将踏跺译为stone steps,前面修饰语则采用音译,即Ru yi stone steps/Jiang cuo stone steps。旨在重点突出踏跺,又显示出了中国传统文化,遵循了目的论忠实性原则。还有最开始提到的昂(屋顶斜出梁)可以为Ang,笔者认为音译加图注更能完整地体现出中国古建筑特点。

中国古建筑名称声韵优美且含义丰富。我们采用音译加图注的方法更能表达其内在含义。中华传统文化思想中特有的文化意象和内涵的术语,需要译者在充分理解术语文化内涵的基础上创造性地翻译,进行术语和概念的重构。如“庑殿式(四阿式)”,意为五脊四坡式,由一条正脊和四条垂脊(一说戗脊)共五脊组成,因此又称五脊殿。由于屋顶有四面斜坡,故又称四阿顶。笔者处理成five-ridge structure roof (wu dian shi),但是只是将脊数译出,并不能帮助读者更好地理解,还需要将每条屋脊的称为分别标出,例如正脊可以译为main ridge,垂脊译为vertical ridge for gable roof。

结语

中国古建筑文化专有项翻译,是一个艰难的过程,由于历史,地理,文化与文字的缘故及古建筑学科自身的原因,古建筑术语的翻译困难颇为特殊。中华古典建筑文化不仅背后蕴含着丰富的中国历史文化,还有着数千年来中国传承下来的民族精神,因此中国古典建筑文化专有项的翻译,对译者来说是考验,对中国古建筑文化是否能顺利“走出去”也是中挑战。