针灸治疗眩晕病证的古代文献研究※

2022-01-21蔺耐荣杨安石李国徽

蔺耐荣,杨安石,李国徽

(宁夏医科大学附属银川市中医医院,宁夏 银川 750001)

眩晕是临床常见病证,涉及多学科领域,临床机制复杂,专注于前庭疾病研究的巴拉尼协会将其归属于前庭症状[1]。中医认为,眩晕是目眩与头晕的总称,以眼花或眼前发黑,以及头晕或感觉自身或外界景物旋转为主要表现[2-3]。眩晕病证在古代文献记载中有“眩晕”“头晕”“目眩”“风眩”“头眩”“头旋”“掉眩”“眩冒”“冒眩”“癫眩”等不同称谓[4],在该病治疗方面,近代研究报道针灸治疗结合中医辨证可取得显著疗效[5]。由此可见,针灸治疗眩晕病证临床中应用普遍,但其在选穴方面存在差异。因此,笔者检索«中华医典»[6]中«针灸推拿类»内容,筛选出针灸治疗眩晕病证相关的文献条文,从单穴治疗、配穴治疗、穴位归经及针灸操作方法入手,建立针灸治疗眩晕病证的文献数据库,以期为针灸临床应用和理论研究提供文献依据。

1 研究对象

«中华医典·针灸推拿类»中收集的关于针灸治疗“眩晕”“头晕”“目眩”“风眩”“头眩”“头旋”“掉眩”“眩冒”“冒眩”“癫眩”的古代文献条目。本文为避免反复出现眩晕的不同称谓,将其统一为“眩晕病证”。

2 研究资料与方法

2.1 资料来源 «中华医典·针灸推拿类»收录的古籍[6]。

2.2 文献检索方法 在«中华医典·针灸推拿类»中以“眩晕”“头晕”“目眩”“风眩”“头眩”“头旋”“掉眩”“眩冒”“冒眩”“癫眩”为检索词,进行内容检索,将检索的文献条目录入Excel表格。共检索出符合本研究要求的相关文献610条。

2.3 文献纳入标准 选取含有单穴治疗眩晕病证的相关条文;选取含有配穴治疗眩晕病证的相关条文;选取含有针灸治疗眩晕病证的概述性语句;选取含有针灸治疗眩晕病证的操作方法的条文。

2.4 文献排除标准 仅涉及眩晕病证病因病机的条文;仅涉及眩晕病证相关医案及针药并用相关条文;仅涉及针刺意外引起的眩晕病证的条文;仅涉及单纯描述眩晕病证而与针刺无关的条文。

2.5 文献数据库的建立及统计分析 将检索出的关于针刺治疗眩晕病证的条文按照出处、主治病证、单穴治疗、配穴治疗、穴位操作方法录入Excel表格,对针刺治疗眩晕病证描述不明确的、有争议的再联系上下文进行论证,符合的纳入,不符合的则剔除。最后对针刺治疗眩晕病证单穴、配穴及出处及操作方法进行频数统计。

3 结果

共检索到针灸治疗眩晕病证的古代文献条文743条,按照文献研究的排除标准排除133条,共纳入文献条文610条,涉及古籍31本,单穴治疗眩晕病证的文献条目546条,配穴100条。

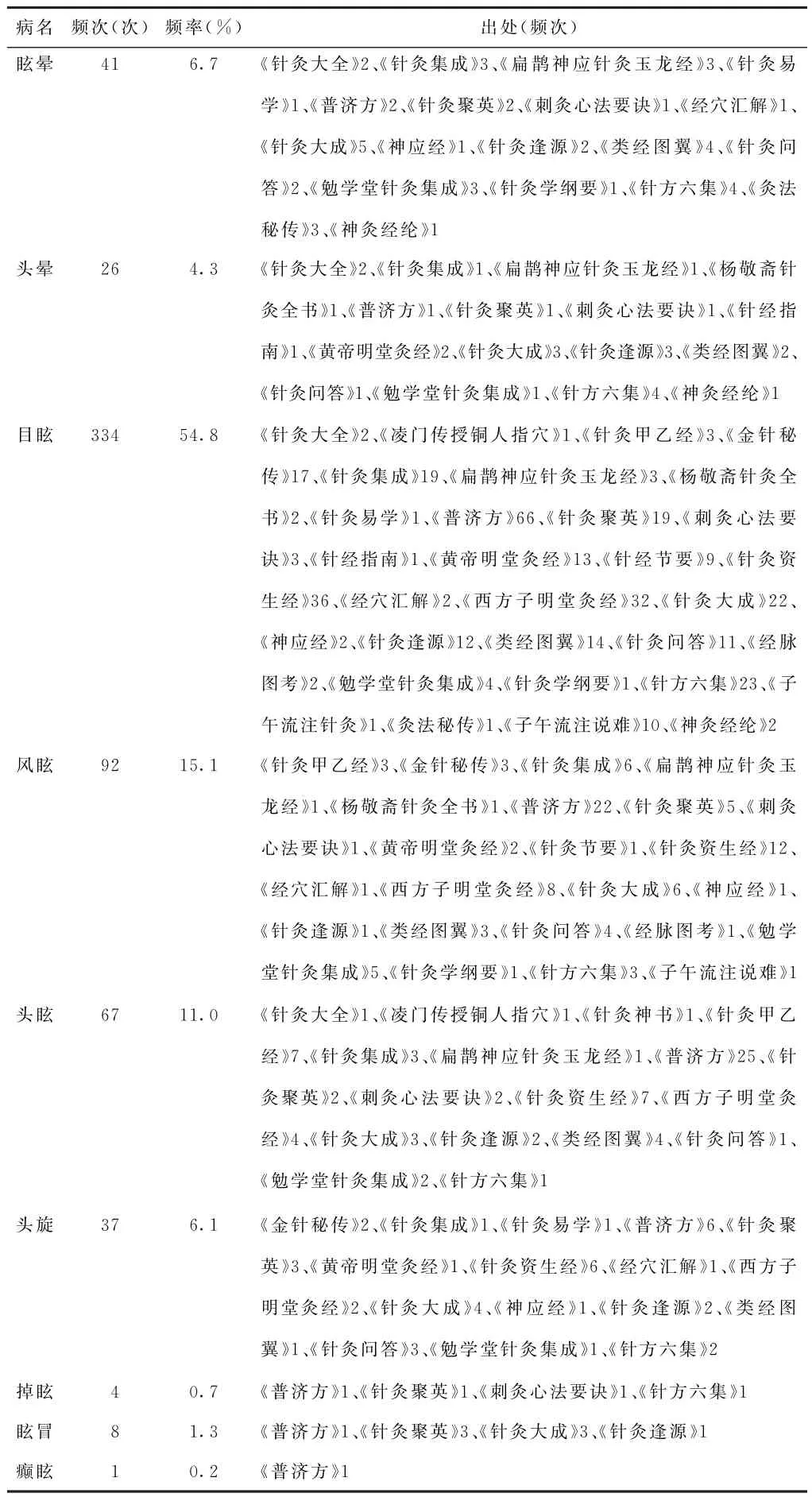

3.1 眩晕病名及出处频次统计 根据针灸治疗眩晕病证的相关文献条文,参照徐大平[4]对眩晕病名的研究,对眩晕病名进行统计分析。由表1可以看出,纳入的610条文献中,以“目眩”“风眩”“头眩”出现的频次最高,直接以“眩晕”为病名的条文占6.7%。笔者查阅文献,发现“目眩”“头眩”首见于«素问»和«灵枢»,“风眩”首见于«诸病源候论»,“眩晕”见于«三因极一病证方论»,验证了古人命名病名是先根据症状直接命名,再逐步演化精简到具体的疾病命名,这也是以«中华医典·针灸推拿类»为检索数据库时“眩晕”所占的频率没有“目眩”“风眩”“头眩”高的原因。

表1 眩晕病名及出处统计表

3.2 针灸治疗眩晕病证单穴及配穴运用频次分析 统计纳入的针灸治疗眩晕病证条文的单穴和配穴的频数,发现治疗眩晕病证的单穴有100个,治疗眩晕病证的配穴有86个,单穴和配穴使用频次前10位的穴位及其归经结果见表2、3。由表2、3可以看出,单穴和配穴使用频次前10位的穴位归经均主要为足少阳胆经、督脉、足太阳膀胱经、手太阳小肠经。

表2 针灸治疗眩晕病证的单穴频次统计及结果

表3 针灸治疗眩晕病证的配穴频次统计结果

3.3 针灸治疗眩晕病证的操作方法统计 «灵枢·九针十二原»云:“凡用针者,虚则实之,满则泄之,菀陈则除之,邪盛则虚之。”[7]全面概括了针刺操作方法的重要性,故在本研究中,笔者也对针刺操作方法做了初步统计。古代文献中记载针灸治疗眩晕病证的操作方法主要有灸法、针法、针灸合用、其他(无明确记载治疗方法)。其中针灸法和其他(无明确记载治疗方法)各占37%,灸法占17%,针法占9%,说明古代文献中针灸治疗眩晕病证的操作方法以针灸法为主,而单纯的灸法也明显高于单纯针法。

4 讨论

4.1 针灸治疗眩晕病证的选穴 眩晕病因病机复杂,古代医家对其阐述也颇多。«素问玄机原病式·五运主病»云:“诸风掉眩,皆属肝木……风火皆属阳,多为兼化,阳主乎动,两动相搏,则为之旋转。”认为该病的表现主要为“动”,主要病机由风而生,«丹溪心法»云“无痰则不作眩”,«景岳全书»指出“无虚不能作眩”,认为其病机包括风、痰、虚等,病位在头面部。

本研究结果显示,在选穴方面,单穴选用频次前10位的穴位分别是风池、神庭、囟会、束骨、上星、后顶、阳谷、天柱、前顶、足临泣,配穴选用频次前10位的穴位分别是支正、飞扬、昆仑、百会、风池、足临泣、申脉、阳谷、肝俞、前顶。刘立公等[8-11]研究表明,风池、神庭、囟会、束骨、上星、后顶、阳谷、天柱、前顶、足临泣、支正、飞扬、昆仑、百会、申脉均具有明目、清头健脑功效,肝俞具有祛风明目功效,而具有明目、清头健脑、祛风功效的穴位均可治疗眩晕,这也为本研究提供了支持。腧穴的主治规律分为近治和远治,本研究中单穴的选择以穴位的近治作用为主,而配穴的选择以穴位的远治作用为主。单穴中的束骨、阳谷、足临泣分别为足太阳膀胱经、手太阳小肠经及足少阳胆经的输穴、经穴及腧穴,具有输送、传运经脉气血的作用,治疗眩晕为穴位的远治作用。配穴中的支正、飞扬、昆仑、申脉、足临泣为特定穴,在肘、膝关节以下,均为上下配穴,具有远治作用,故可用于治疗眩晕;肝俞为肝的背俞穴,是肝气输注于背部的具体部位,“诸风掉眩,皆属于肝”,故肝俞在古代用于治疗眩晕。现代研究表明,针刺风池、百会、天柱等可降低血液黏度,增加血流速度,起到改善脑部供血障碍的作用,从而减轻眩晕症状[12]。陈以国教授首选针刺囟会、次选百会治疗眩晕,认为囟会既具补益肝肾之力,又能平肝风,而百会为百脉经气汇聚之处,针刺两穴具有显著疗效[13]。而对于单穴中束骨、阳谷、足临泣及配穴中支正、飞扬、昆仑、足临泣、肝俞、申脉治疗眩晕的现代研究偏少,这也说明现代选穴仍和古代文献记载有一定差距。

4.2 针灸治疗眩晕病证穴位的归经 表2、3显示,单穴和配穴使用频次前10位的腧穴归经都集中于足少阳胆经、督脉、足太阳膀胱经、手太阳小肠经4条阳经经脉,说明古代医家治疗眩晕主要选择阳经经脉腧穴。“诸风掉眩,皆属于肝”,足少阳胆经与足厥阴肝经互为表里经,可以同治表里经的疾病,且足少阳胆经循行过头面部,根据“经脉所在,主治所及”,足少阳胆经的穴位可治疗眩晕病。督脉为“阳脉之海”,«难经·二十八难»云:“督脉者,起于下极之俞,并于脊里,上至风府,入属于脑。”[14]督脉与脑关系密切,刺激督脉穴位能激发督脉阳气,使阳气振奋,起到治疗眩晕的作用。«黄帝内经»认为风邪上犯脑窍引起眩晕,而足太阳膀胱经主一身之表,能抵御外邪,其经脉上的背俞穴是五脏六腑之气输注之处,故针刺膀胱经穴位,不仅能祛邪,还能调节五脏六腑经气,从而起到治疗眩晕的作用。手太阳小肠经循行亦过头面部,根据“经脉所在,主治所及”及五行相生相克理论,手太阳小肠经五行属火,胆经属木,火为木之子,故选择与胆经互为母子经的手太阳小肠经穴位治疗眩晕。

4.3 针灸治疗眩晕病证的操作方法 本研究结果显示,针灸结合操作方法明显高于单纯针刺、艾灸,说明古代医家治疗眩晕时注重针灸结合。«黄帝内经太素»云:“针者,必先察其经络之实虚,切如循之,按而弹之,视其变动者,乃后取而下之。”«神灸经纶»云:“灸者温暖经络,宣通气血,使逆者得顺,滞者得行。”针刺和艾灸操作时均有一定的要求,这也是古代医家治疗疾病时慎重选择操作方法的原因,目前临床也对针灸操作方法开展了一定的研究。如针刺结合艾灸能有效改善颈源性眩晕患者基底动脉与椎动脉的流速,从而改善眩晕症状[15]。伍应芳[16]研究表明,艾灸百会、风池、天柱能提升阳气,健脑止晕定眩,改善后循环缺血患者椎-基底动脉血流速度,提高治疗效果。王宇[17]认为针刺风池可缓解血管痉挛,增加内耳血流量,改善内耳缺血缺氧状态,从而起到治疗梅尼埃病的作用。

综上所述,眩晕作为一个复杂的内科疾病,随着时代的更迭,病名不断更新,治疗亦不断创新。本研究结果表明,古代文献中针灸治疗眩晕时,单穴选择注重局部穴位,配穴选择注重上下、远近配伍,重视阳经经脉穴位和“经脉所在,主治所及”的经脉循行规律,以及重视运用特定穴和针法与灸法相结合的操作方法。古代文献单穴治疗善用束骨、阳谷、足临泣,配穴治疗善用支正、飞扬、昆仑、肝俞、足临泣、申脉,而且选用与足少阳胆经互为母子经的手太阳小肠经穴位,这与现代选穴有一定的差别。希望能通过本次文献回顾,为现代临床提供新的参考。