最低收购价政策对粮食供给与农民收益的影响分析

——基于双重差分法的实证检验

2022-01-21程秀娟

程秀娟

(1.中国社会科学院大学,北京 102488;2.开封大学财政经济学院 河南开封 475004)

一、引言及文献综述

在“后疫情”时代与“双循环”新发展格局下,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中的重要性进一步凸显。以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事,提出了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略。根据2021年中央1号文件精神,要“坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策,扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围”,以保障国家粮食供给安全。粮食最低收购价政策的设计初衷在于稳定农产品价格,进而增加农民收入和保障农业生产。自2004年、2006年先后对稻谷、小麦实行最低收购价政策以来,政策执行区粮食产出的激励效应显著。政策连续运行多年后,自2016年起持续下调最低收购价格,释放出强烈的改革信号。那么,是否要坚持实施粮食最低收购价政策?政策改革的基本逻辑又是什么?对此,学术界现有研究文献存在不同见解。

一是关于实施成效分析。一些学者认为,粮食最低收购价政策具有明显的托市效应,能够有效避免粮食市场价格波动、稳定农民收益;显著增加机械化水平,提高生产效率。这些观点符合农户家庭经济学理论,粮农为了追求种植收益最大化和效用最大化,会不断调整农业投入进而影响粮食生产效率。也有一些学者指出,非市场化政策干预不利于粮食市场的健康发展,尤其是当国际粮价处于低位、国内粮价与之形成严重倒挂时,容易诱发高库存、高进口、高产量“三量齐增”的局面。

二是关于政策风险分析。农民对政策具有很强的依赖性和需求刚性,粮食最低收购价标准直接影响到粮食市场预期。持续上涨的最低收购价扭曲了粮食市场价格,使之与粮食价值持续产生背离。表面上看调整粮食最低收购价能够有效优化政策执行效果,但既要保障粮食有效供给,又要增加农民种植收益,必然造成粮食最低收购价政策的功能错位,无法从根本上解决中国农民“卖粮难”的现实困境。因此,对粮食供给和粮农收入可能形成的冲击是政策的关键风险点。早期一些学者研究成果认为,国有粮库掌握着大量优质粮源,致使粮食加工业原料成本不断上升。2020年已经实施稻谷限量收购,以增加粮食市场流通力、缓解粮食加工企业经营风险,但从执行效果看,“优粮优价”机制仍然缺乏配套制度设计,现行政策对普通粮食与优质粮食的收购价差偏小,难以突破种植结构的锁定,无法支撑供给侧结构性改革。因此,能否通过与质量挂钩的政策来促进“优粮优价”运行机制,仍需进一步探索。若是考虑到耕地轮作,粮食最低收购价政策则具有生态负效应,通过影响和扭曲市场价格形成机制挤占轮作作物的生产空间,同时抑制耕地轮作。粮食最低收购价政策破坏土地生态性形成的环境风险,必须得到高度关注。

三是关于政策改革思路分析。2010年国家对玉米实施临时收储政策,之后于2016年实行玉米临时收储制度改革;2014年国家对大豆、棉花实施目标价格改革试点。学术界围绕粮食政策的实施、改革及试点展开了热烈的讨论。程国强(2016)提出了“退出粮价支持”与实施“种粮收益补贴”组合的改革思路。[1]李国祥(2017)认为,粮食最低收购价政策保障了口粮绝对安全,放弃这一政策对确保口粮绝对安全具有明显的不确定性。[2]在开放市场条件下,曹慧(2017)评估了小麦最低收购价政策各种调整方案可能产生的影响:小幅下调小麦最低收购价格的影响有限,但较大幅度下调(超过10%)甚至取消小麦最低收购价格政策将对小麦产量和小麦主产区农民经营性收入产生巨大负面影响。[3]

粮食最低收购价政策中归属“黄箱”的价格支持已被“锁定”,为了适应WTO规则约束以及参与国际规则谈判,由价格支持政策转为直接支付政策和金融支持政策等不受约束的“绿箱”政策才是未来农业支持政策调整的主要方向。

二、模型设定与数据说明

(一)双重差分模型

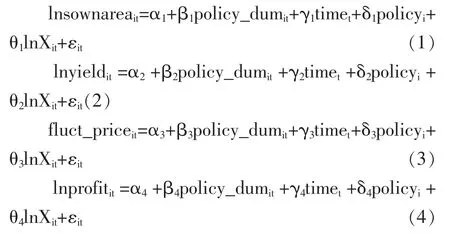

双重差分法 (difference-in-difference,简称DID)被广泛应用于政策实施效果的定量评估,但政策应用效果常常需要一段时间才能显现出来,因此,被解释变量在政策实施前后的变化需要给予高度关注。笔者以粮食最低收购价政策作为准自然实验,分别考察其对小麦、稻谷播种面积、总产量、价格波动、种植收益的影响。选取政策执行区作为处理组,非政策执行区作为控制组,构建如下双重差分模型:

其中,i为中国各省份,t为时间;sownareait、yieldit、fluct_priceit、profitit均为被解释变量, 分别为 i地区在t时期的粮食播种面积、产量、价格波动率和亩均收益;价格波动率ln(priceit/priceit-1)为i地区在t时期粮食价格与i地区在t-1时期粮食价格的比值取对数,粮食价格使用平均销售价格(单位:元/50公斤);policyi为政策虚拟变量,policyi=1是处理组,policyi=0是控制组,表示地区固定效应;timet为时间虚拟变量,timet=1为粮食最低收购价政策实施后,timet=0为粮食最低收购价政策实施前,表示时间固定效应;policy_dumit为政策虚拟变量与时间虚拟变量的交互项,表示政策效应;Xit为一组随时间变化的控制变量;εit为随机干扰项; 系数 α,β,γ,δ,θ 为待估参数,其中 β1、β2、β3、β4分别为小麦、稻谷的播种面积、产量、价格波动率和亩均种植收益对粮食最低收购价政策效应的估计值。

(二)双重差分模型适用性分析

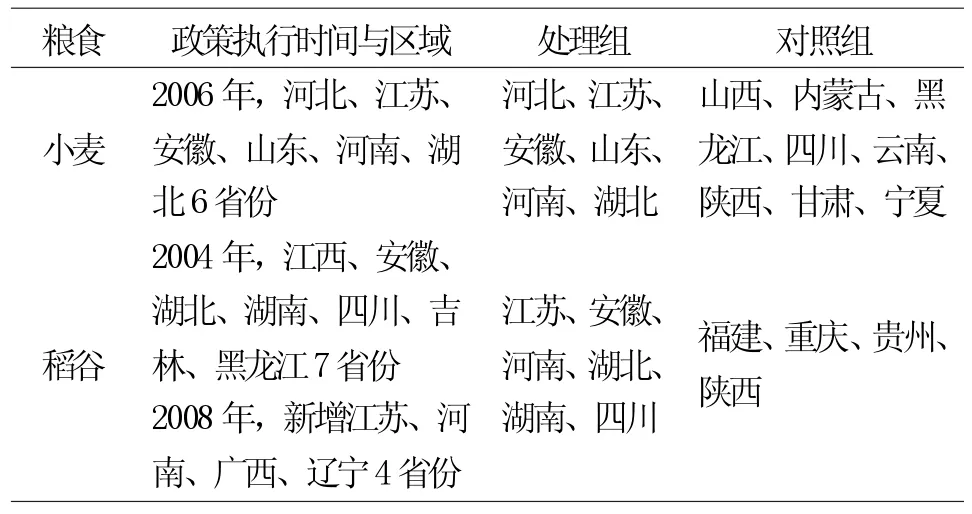

依据双重差分方法的前提假设,对处理组和对照组进行适用性分析。遵循数据可得性和连续性,粮食最低收购价政策执行区为处理组,非政策执行区为对照组(如表1所示)。考虑到中籼稻作为稻谷主要品种,因而选取中籼稻种植区设定处理组和对照组。

表1 处理组和对照组一览表

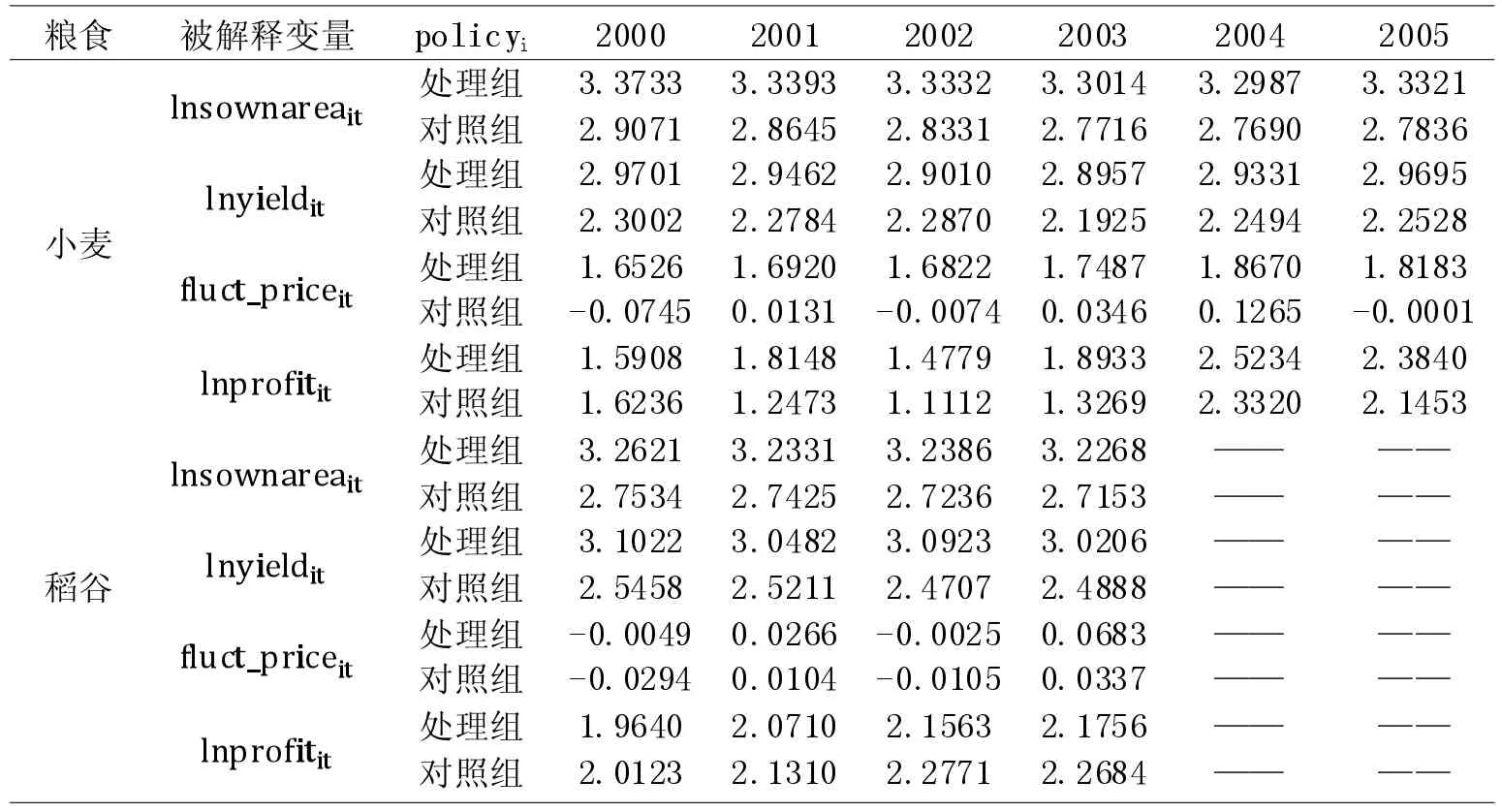

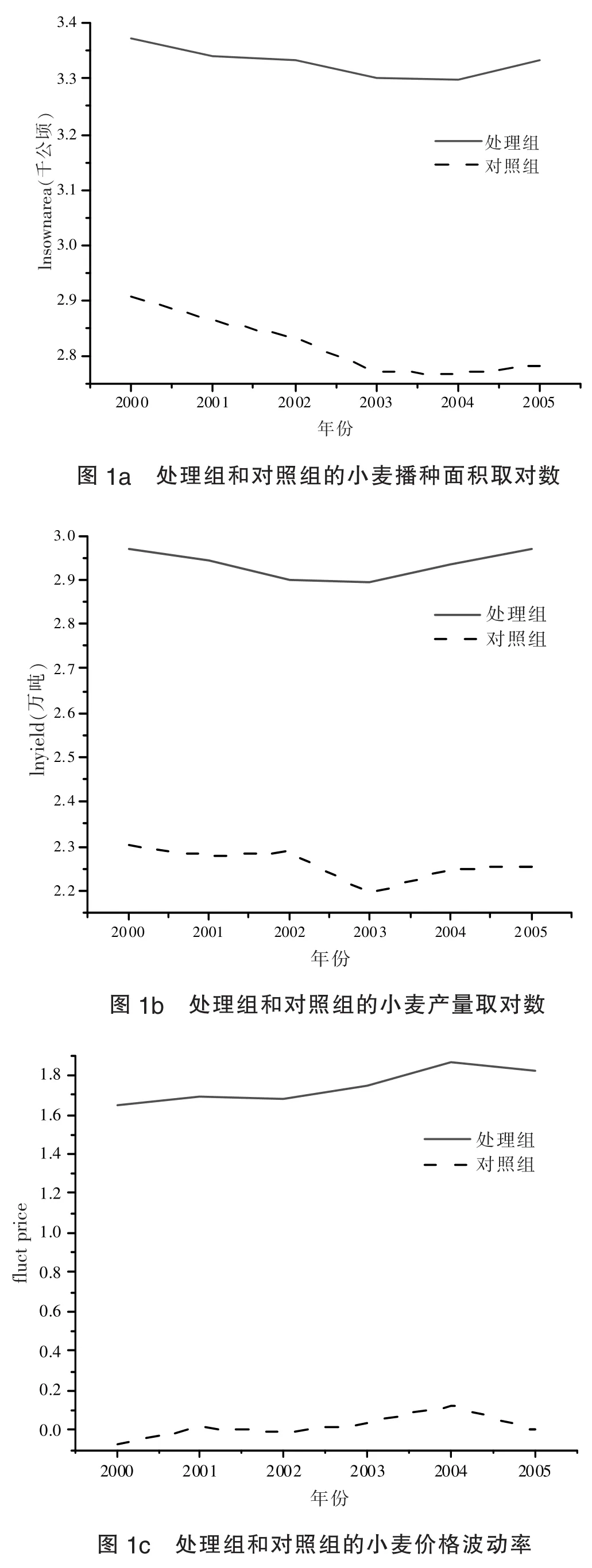

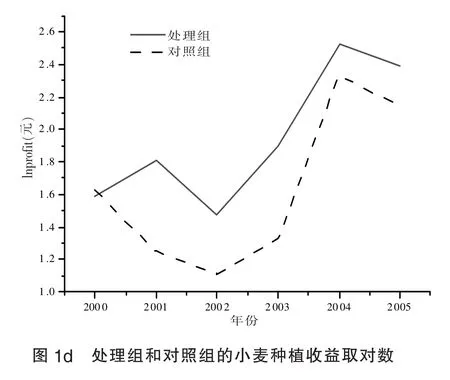

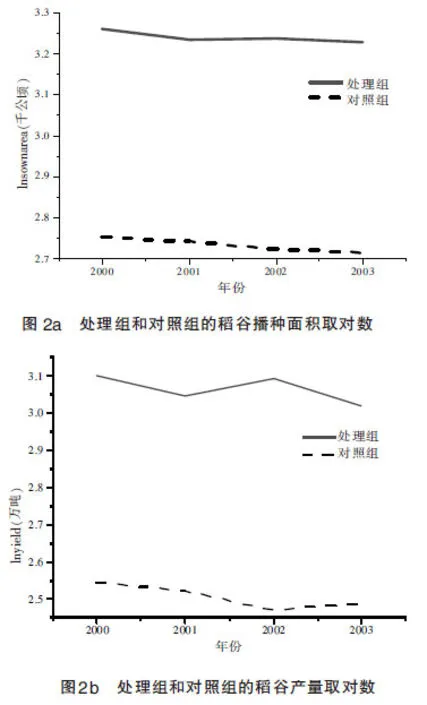

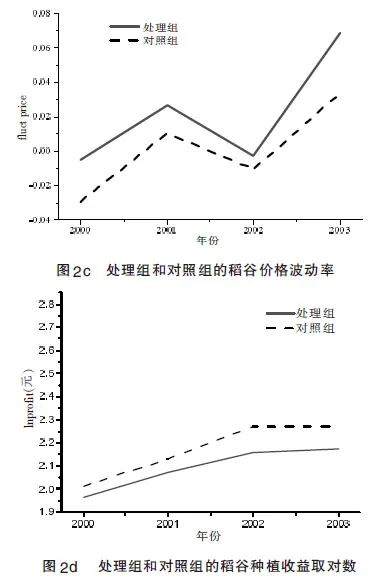

由于粮食最低收购价政策执行区是有针对性地选取了粮食主产区,故笔者放宽随机性假设,主要考察处理组和对照组的被解释变量是否满足同质性假设,即:处理组和对照组在政策实施前是否具有相似特征。考虑到数据的可得性,笔者以2000—2019年《中国农村统计年鉴》《全国农产品成本与汇编》为数据来源,获得了粮食最低收购价政策实施前后两个实验期的面板数据。统计处理组和对照组在粮食最低收购价政策实施前被解释变量的均值以描述其时间变化趋势,结果如表2和图1、图2所示。

表2 政策实施前被解释变量的描述性统计特征

图1 处理组和对照组的被解释变量时间趋势(小麦)

图2 处理组和对照组的被解释变量时间趋势(稻谷)

结合表2和图1、图2来看,在粮食最低收购价政策实施前,处理组和对照组的粮食播种面积、粮食产量、价格波动率和种植收益的时间趋势基本一致,可以认为组间差异是固定的,模型设定满足双重差分方法的同质性假设。

(三)变量与数据说明

根据赵和楠等(2020)[4]、童馨乐等(2019)[5]的研究方法,设定控制变量。考虑到数据的可得性,笔者以2000—2019年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《全国农产品成本与汇编》为数据来源,获得控制变量面板数据,主要包括:(1)农业结构,采用农业增加值占比AAV、工资性收入占比wageprop为替代指标;(2)经济水平,采用GDP指数(2000年为基期)GDPindex为替代指标;(3)农业投入,采用化肥施用量fertilizer、农药使用量pesticides、亩均生产成本prod_cost为替代指标;(4)农业生产水平,采用农用机械总动力mech_power、受灾面积affected_area为替代指标。变量的定义及描述性统计特征如表3所示。

三、实证分析

(一)基准回归分析

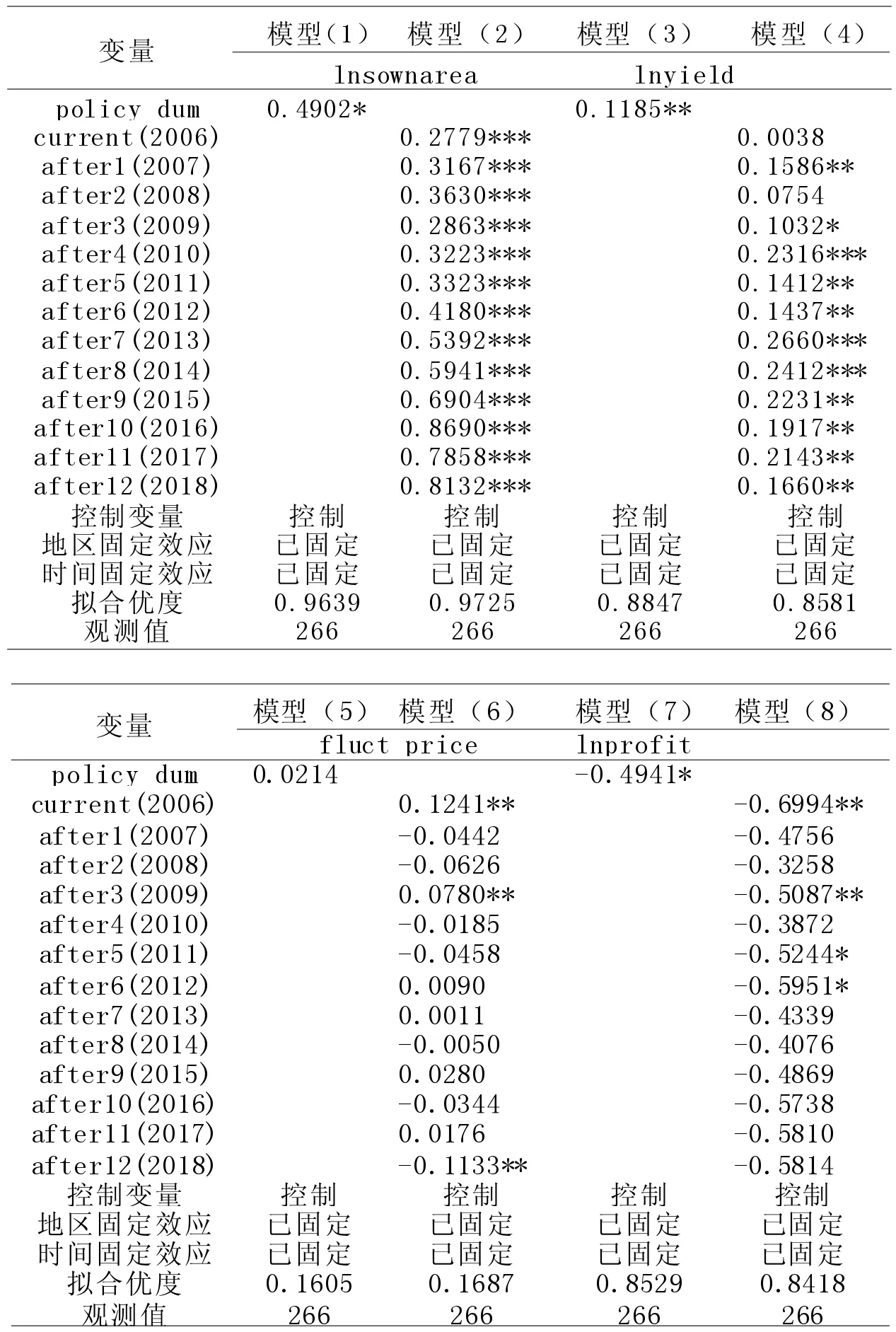

表4报告了小麦最低收购价政策效果的双重差分模型回归结果。 模型 (1)、(3)、(5)、(7)分别为小麦最低收购价政策对小麦的播种面积、产量、价格波动率和种植收益的政策总效应,模型(2)、(4)、(6)、(8)分别为小麦最低收购价政策对小麦的播种面积、产量、价格波动率和种植收益在政策实施后每年的政策效应。从模型(1)、(2)报告结果看,小麦播种面积的交互项系数在1%水平上显著,说明小麦最低收购价政策对小麦的播种面积增加产生了显著影响,且影响程度在政策实施后第4年(2010年)有逐年增强的趋势。从模型(3)、(4)报告结果看,小麦最低收购价政策对小麦产量存在显著促进作用,具体体现为政策总效应的交互项系数在5%水平上显著;在政策实施第1年,小麦最低收购价政策对小麦产量存在促进作用,但未通过显著性检验,表明政策效应可能存在一定的时滞性;在实施后第7年(2013年),交互项系数值达到峰值随后开始下降,表明小麦最低收购价政策的增产效应逐渐减弱。从模型(5)、(6)报告结果看,小麦最低收购价政策对抑制小麦价格波动不存在显著促进作用,具体体现为政策总效应的交互项系数不显著,仅在政策实施后第1年、第3年(2009年)与第12年(2018年)的交互项系数通过显著性检验。从模型(7)、(8)报告结果看,小麦最低收购价政策对提高小麦主产省份的种植收益产生显著负向影响,具体体现为政策总效应的交互项系数为负并通过了10%的显著性检验;在政策实施后第7年(2013年)的交互项系数不显著,表明小麦最低收购价政策对小麦主产省份的种植收益不再产生显著影响。综合上述基准回归结果,实施小麦最低收购价政策有利于扩大小麦播种面积、提升小麦总产量,但是对抑制小麦价格波动的作用不显著,甚至在政策实施后的几年内对提高小麦主产省份的种植收益形成副作用。

表4 双重差分模型回归结果(小麦)

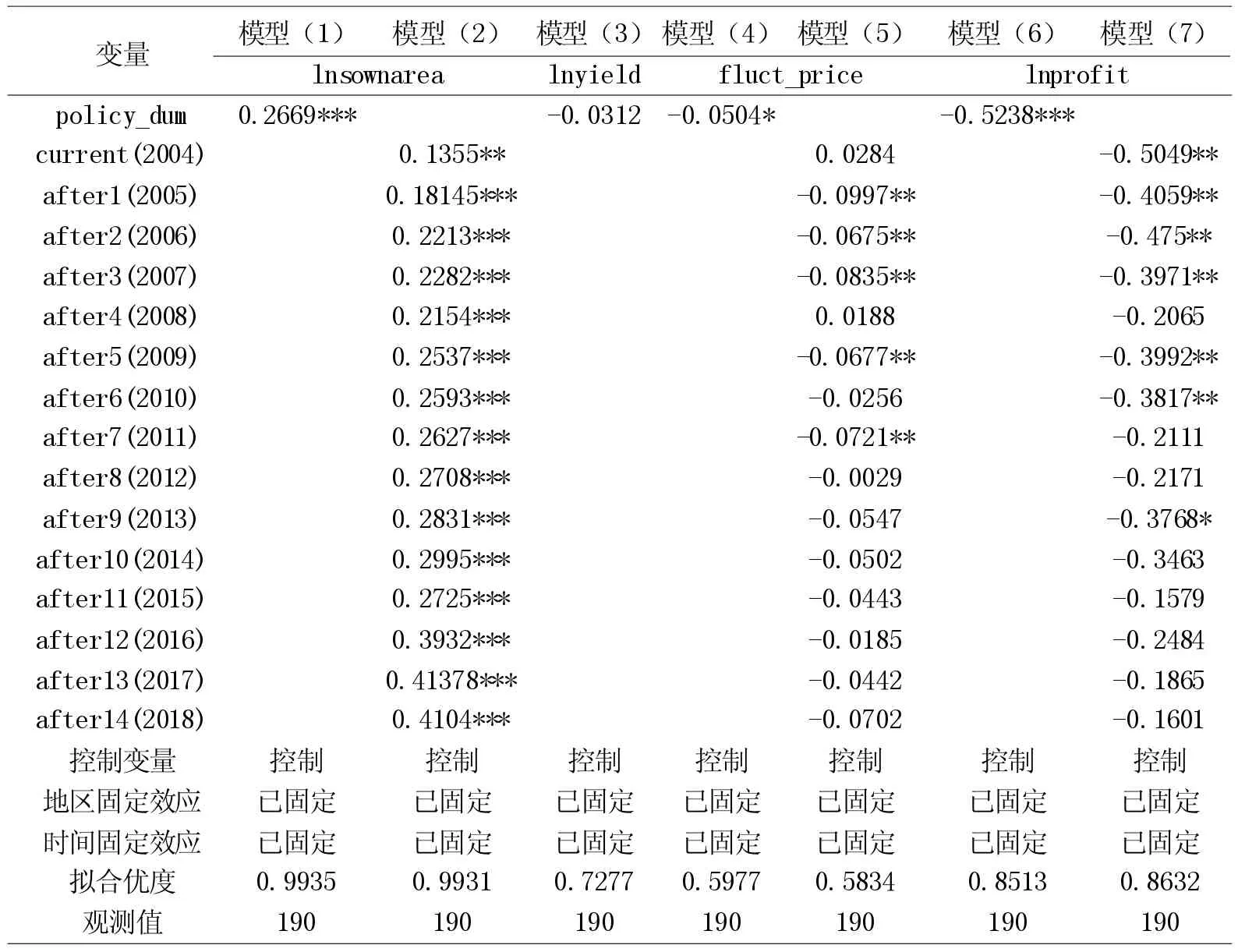

表5报告了稻谷最低收购价政策效果的双重差分模型回归结果。 模型(1)(3)(4)(6)分别为稻谷最低收购价政策对稻谷的播种面积、产量、价格波动率和种植收益的政策总效应,模型(2)(5)(7)分别为稻谷最低收购价政策对稻谷的播种面积、产量、价格波动率和种植收益在政策实施后每年的政策效应。从模型(1)、(2)报告结果看,稻谷播种面积的交互项系数在1%水平上显著,说明稻谷最低收购价政策对稻谷的播种面积增加产生显著影响,影响程度在政策实施后不断增强。从模型(3)报告结果看,稻谷产量的交互项系数不显著,表明稻谷最低收购价政策对稻谷产量不存在显著促进作用。从模型(4)(5)报告结果看,稻谷最低收购价政策对抑制稻谷销售价格波动存在显著促进作用,具体体现为政策总效应交互项系数在10%水平上显著;在政策实施后的7年间,除了第4年(2008年)、第 6年(2010年)以外,其他年份的交互项系数均通过显著性检验,且系数值为负,表明稻谷最低收购价政策有助于抑制稻谷价格波动,有助于稳定稻谷市场销售和生产预期;从政策实施后第8年(2012年)开始,稻谷价格波动率交互项系数不显著,表明稻谷最低收购价政策对稻谷的价格波动不再产生显著影响。从模型(6)、(7)报告结果看,稻谷最低收购价政策对提高稻谷主产省份的种植收益产生显著负向影响,具体体现为政策总效应交互项系数为负,并通过了1%的显著性检验;在政策实施后第10年(2014年)交互项系数不显著,表明稻谷最低收购价政策对稻谷主产省份的种植收益不再产生显著影响。综合上述基准回归结果,实施稻谷最低收购价政策有利于扩大稻谷播种面积、抑制稻谷价格波动,但是对提升稻谷产量作用不显著,甚至在政策实施后的几年内对提高稻谷主产省份的种植收益形成副作用。

表5 双重差分模型回归结果(稻谷)

(二)稳健性检验

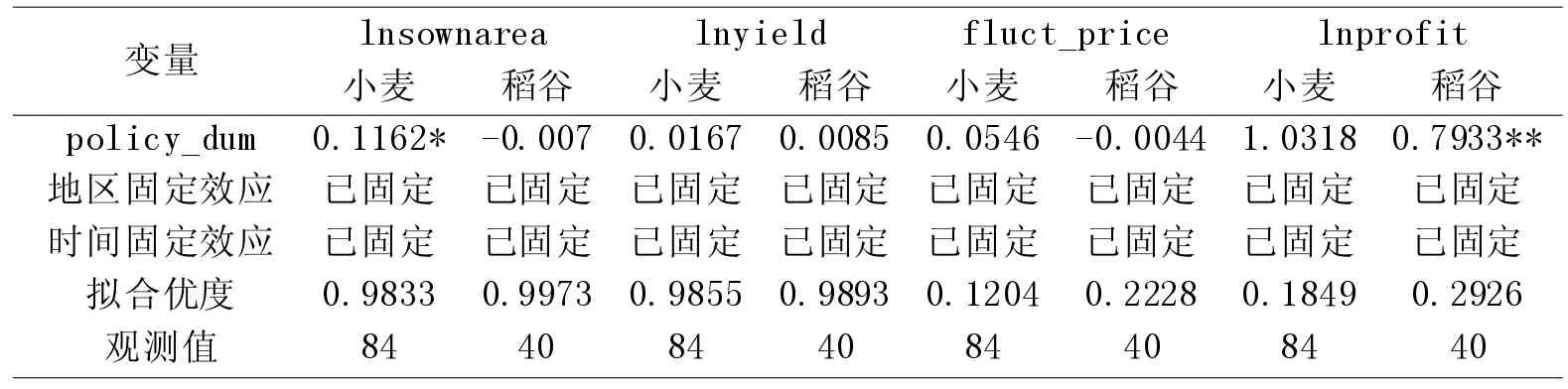

应用反事实思路对粮食最低收购价政策进行稳健性检验,即在假设政策不存在的条件下,考察处理组和对照组是否存在显著区别。以粮食最低收购价政策实施前的年份为样本区间,其中,小麦最低收购价政策实施前区间为2000—2005年,稻谷最低收购价政策实施前区间为2000—2003年。假定政策实施年份为2001年,在不考虑控制变量的情况下,对公式(1)(2)(3)与(4)进行检验,可得到双重差分模型回归结果(如表6所示)。

表6 双重差分模型回归结果

由表6可以发现:(1)小麦播种面积交互项系数在10%水平上显著,说明假定在2001年实施小麦最低收购价政策对小麦播种面积产生了显著影响,可以反证得出2006—2018年小麦播种面积增加并不是由小麦最低收购价政策带来的;(2)小麦产量、价格波动率和种植收益交互项系数不显著,说明假定在2001年实施小麦最低收购价政策并没有对小麦产量、价格波动率和种植收益产生显著影响,支持2006—2018年小麦最低收购价政策对小麦产量、价格波动率和种植收益的政策效应;(3)稻谷亩均收益交互项系数在10%水平显著,说明假定在2001年实施稻谷最低收购价政策对稻谷种植收益产生显著影响,可以反证得出2004—2018年稻谷种植收益下降并不是由稻谷最低收购价政策带来的;(4)稻谷播种面积、产量和价格波动率交互项系数不显著,说明假定在2001年实施稻谷最低收购价政策并没有对稻谷播种面积、产量和价格波动率产生显著影响,支持2004—2018年稻谷最低收购价政策对稻谷播种面积、产量和价格波动率的政策效应。

四、具体影响

(一)粮食播种面积稳定,保障粮食供给安全

粮食最低收购价政策有助于稳定小麦与稻谷的播种面积,保障粮食供给安全。结合上述实证结果,粮食最低收购价政策对小麦与稻谷的播种面积具有显著正向影响,对稻谷播种面积产生的显著影响通过了稳健性检验。2020年,国内小麦与稻谷的播种面积分别为23.38百万公顷、30.08百万公顷,为保障粮食产量稳产增产奠定了可靠基础。整体来看,小麦与稻谷的播种面积先后经历了2000—2004年的急速下滑、2004—2009年的快速回升、2009—2016年的持续平稳、2016—2020年的逐步下降四个发展阶段(如图3所示)。由图3可以发现,2004—2016年,粮食最低收购价政策的实施形成了良好市场预期,为实现国家“谷物基本自给,口粮绝对安全”的粮食安全目标提供了保障。2016年后,小麦与稻谷的最低收购价格回调对市场预期形成一定冲击,加之种植收益持续下降,稻麦播种面积有所减少。

图3 2000—2020年小麦、稻谷播种面积

(二)粮食增产效应显著,生产能力持续提升

粮食最低收购价政策有助于实现小麦增产高产,实现粮食生产能力持续提升。结合上述实证结果,粮食最低收购价政策对小麦总产量具有显著的积极影响,且通过了稳健性检验。2020年,小麦与稻谷的总产量分别为134.25百万吨、211.86百万吨,2000—2020年,分别实现了1.58%、0.63%的年均增长;2020年,小麦与稻谷的单位面积产量分别为5742.09 公斤/公顷、7043.21 公斤/公顷,2000—2020年,分别实现2.28%、0.61%的年均增长。整体来看,小麦、稻谷总产量经历了2000—2003年的急速下滑、2003—2006年的快速回升、2006—2020年的平稳上升三个发展阶段(如图4所示)。由图4可以发现,2000—2006年,小麦与稻谷的总产量与播种面积的时间趋势一致;小麦与稻谷的总产量分别在2006年、2004年以后进入平稳上升期,这一时间与粮食最低收购价政策的执行时间吻合,佐证了最低收购价政策的增产效应。进一步分析,2016—2020年,在播种面积逐步下滑的条件下,小麦与稻谷的单位面积产量持续增长,保障了总产量的平稳上升,表明国内具有充足并且持续增长的粮食生产能力,能够有效保障国家粮食供给安全。

图4 2000-2020年小麦、稻谷总产量

(三)粮价波动有所减缓,托市效应逐步减弱

粮食最低收购价政策有效抑制了小麦与稻谷的价格波动,国内外市场粮价倒挂明显收窄。结合上述的实证结果,粮食最低收购价政策对小麦与稻谷的价格波动形成抑制效应,并通过了稳健性检验。值得关注的是,粮食最低收购价政策的托市效应形成了国内外粮价倒挂。小麦与稻谷的最低收购价格先后于2018年、2016年持续下调后,托市效应对市场价格形成机制的扭曲作用逐步减弱,小麦与稻谷的国内外粮食价格差异开始缩小。相比之下,小麦的价格波动受稻谷最低收购价政策影响较小,表现为小麦价格的剧烈震荡。事实上,与稻谷相比,小麦的田间生产作业更复杂,更需要精细化管理,农民种稻积极性更为稳定,价格离散系数较大。

(四)种植收益持续下滑,粮食生产激励效应不足

粮食最低收购价政策抑制小麦与稻谷主产省份的种植收益增长,对粮农生产积极性形成负面效应。结合上述实证结果,粮食最低收购价政策对小麦与稻谷的种植收益具有显著负向影响,对小麦种植收益产生的显著影响通过了稳健性检验。在粮食最低收购价政策实施后的几年内,粮食价格涨幅低于农业生产资料价格涨幅,农民种粮收益持续下降,对农民种粮积极性产生负面影响。进一步分析,影响农民种粮积极性更为关键的经济因素是农民的人均现金收益,即粮食生产投入劳动力是否得到应有回报。从这个观点分析,粮食最低收购价政策对稳定并提高粮农的生产积极性激励不足。

五、结论与对策建议

笔者以小麦与稻谷两种主粮为例,以粮食最低收购价政策在不同省份执行作为准自然试验,从政策目标出发,建立双重差分模型评估粮食最低收购价政策如何影响粮食供给和种植收益。结果表明,粮食最低收购价政策对播种面积、总产量、价格波动率和种植收益的影响因粮食品种不同而有所差别。具体来说:(1)对小麦与稻谷的播种面积具有显著正向影响,保障了国家粮食供给安全;(2)对小麦总产量具有显著增产效应,有助于实现小麦增产高产、提升粮食生产能力;(3)有效抑制小麦与稻谷的价格波动,国内外粮价倒挂明显收窄。相比之下,稻谷的价格波动受最低收购价政策影响更突出;(4)对小麦与稻谷的种植收益具有显著负向影响,对稳定并提高粮农的生产积极性激励不足。

基于中国粮食市场发育仍然处于自发调节、以家庭经营为主的组织方式,要保障国家粮食安全这一首要目标,保持小麦最低收购价政策框架、增强政策弹性、实施渐进式改革是当前市场条件下的合理选择。

第一,重要的是逐步下调小麦与稻谷的最低收购价格,多措施提高农民种植收益。逐步减少粮食最低收购价政策干预,让粮食产量与价格之间按其价值规律发生互动,使价格回归市场价值,形成经济激励,进而提高农民生产积极性。同时,大力发展农业完全成本保险和收入保险服务,切实保障粮农的基本托底。

第二,有效防范粮食最低收购价政策的关键风险点,形成系统化风险管理机制。考虑到对粮食供给和农民收入形成的潜在冲击及优质农产品的挤出效应、破坏土地生态性形成的环境风险,必须明确稳定粮食播种面积和总产量增产高产为政策首要目标,探索建立“优质优价”粮食收购与流通机制,持续推进耕地地力补贴、生产者补贴、轮作休耕补贴、农机购置补贴等农业生产补贴,提升中国粮食生产能力,有效支撑“立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略。