余绍宋书法的书心与情怀

2022-01-21南泽

南 泽

(河北大学艺术学院,保定 071002)

一、民国通才余绍宋

余绍宋(1883—1949),字越园,浙江衢州龙游县人,早年曾用觉庵、觉道人、映碧主人、粤来等号,四十七岁后更号寒柯。余绍宋是我国近代著名学者和书画家,亦是民国少有的通才,其在文学、史学、法学、方志学、书画理论与实践等方面均有建树且造诣堪深。余绍宋生于仕宦之家,祖辈皆善诗文书画,曾祖父余恩鑅①据民国《衢县志》记:“余恩鑅,字镜波,原名銮,字听韶。道光癸卯优贡,甲辰顺天举人,癸丑大挑一等以知县铨广东。”郑永禧纂修民国《衢县志》,民国二十六年铅印本。曾任广东连州(今广东清远西北部)知州,祖父余福溥②据民国《衢县志》记:“余福溥,字滋泉,幼岐嶷,七岁时仪礼已成诵,师大奇之。为上游倚重,保同知,晋知府,分发江西。”郑永禧纂修民国《衢县志》,民国二十六年铅印本。曾任江西知府,父余庆椿③据民国《衢县志》记:“余庆椿,字延秋,优廪生,从组训治说文尔雅经籍掌故之学,悉致精粹。二十四岁后游学四方,五年始归,学益进,掌教龙邑凤梧书院,从学者颇众。”郑永禧纂修民国《衢县志》,民国二十六年铅印本。曾任龙游凤梧书院山长。余绍宋幼承家学,聪颖过人,五岁识字,七岁入家塾学习,九岁读说文,十六岁便考中秀才,二十一岁时被聘为凤梧书院山长,二十四岁于国立江山中学堂讲学,与同时代学者马叙伦结为挚友。1912年后曾兼任北京美术专门学校校长,1921年就任司法部次长不久便罢官而去,结束16年宦海沉浮。1928年定居杭州潜心书画,并担任刊物《金石书画》主编,抗战爆发后移居家乡龙游沐尘村,潜心著述,期间完成《龙游县志》《画法要录》《书画书录解题》《寒柯堂诗集》等诸多著作,影响广泛。1943年浙江省政府命其出任浙江通志馆馆长、浙江省征集史料委员会主任委员,余绍宋欣然应允并积极工作。在任何条件都十分艰苦的战争年代,先生四方筹措沟通,日夜伏案而书,1949年初基本完成《浙江省通志》的编撰工作,当年6月因败血病逝于杭州,终年六十六岁。

浙江龙游余氏在当地实为大族,家学渊源深厚,优越的启蒙教育为余绍宋的国学功底打下基础,加之良好家风与成长环境的熏陶,余绍宋更是耳濡目染,临池不缀,弱冠之年便以其书名闻桑梓。先生一生精研六法,手不释卷,从其所遗《余庐日记》中便可窥探一二,《余庐日记》1917年2月14日写道:“晨起翻阅《说文句读》《段字注》等书,近来颇欲于小学稍用功夫,因此道现今鲜人研究,再阅一二十年将无人能识字,故欲涉猎大凡,为他年提倡张本。然余自十六七岁时读《说文》后,迄未暇温习,荒疏太久,偶一翻寻,殆如隔世。今兹立志补习,非定课程不可,因决定从句读及《段氏注》着手,随阅随手摘记,誓不中辍。”[1]从中亦可侧面印证其学术态度之严谨。书画方面,先生曾自言,“书第一,竹次之”,渊博的学识和勤奋的耕读始终滋润着余绍宋的艺术修养,亦是其艺术人生的无尽源泉与不竭动力。

二、余绍宋的行草书艺术

风格即人,由对“人”的了解亦可深入了解艺术家的作品内涵。余绍宋不像一些以书画为生的职业书家那样整日钻研技艺,留心于一点一画的经营,而是将书艺作为学问之余用以抒发性灵、书写胸中逸气之乐趣,此也正印证了苏东坡“书初无意于佳乃佳尔”④孙岳颁:《佩文斋书画谱》卷六·论书六·宋苏轼自论书,清文渊阁四库全书本。的书学观点。先生虽在篆、隶、楷、行、草诸书体上均有不俗的成就,但诸体之中,又以行草书最具代表性。

余绍宋行草书风貌的形成,一是源于其对二王一脉行草书的学习与研究,二是得力于他坚实的正书功底。余绍宋最初习书由《怀仁集王圣教》入手,上溯魏晋,再追汉唐,稍晚又攻北海、虔礼、仲温诸家,因书承二王一脉,临子昂书颇得妍媚舒展之姿,使转自然,秀逸多姿,圆润精湛。先生行草书中首推章草,其留学归国后任职于北京,遍览名迹,广交名流,书艺大进,与当时书坛名宿卓君庸、罗复堪、林宰平等人共研章草,得力于黄象《急就章》、索靖《月仪帖》,兼融晋人草法,并参以今草,取其连带,去其波磔,结体古拙严瑾,妍润朴茂,融二王之精,兼有苏米之气,又带有文人书法浓郁的书卷气,神韵流动,在当时书坛独树一帜,为当时所盛赞。著名金石学家、鉴赏家、西泠印社陈伯衡曾言,“当代两大书法家,吴昌硕得力于碑,余绍宋得力于帖,各有千秋”,还有人将其誉为“北方书法第一人”[1]。

章草出现于我国两汉时期,据传为汉元帝黄门令史游所作。在魏晋时期与今草、隶草同为字体演变过程中的草书形态,是具有较强艺术性和审美趣味的书体,但字形结体较为单一。章草之后今草盛行,至初唐时章草已几乎不显,初唐著名书法家欧阳询曾断称,“章草几将绝矣”⑤张怀瓘:《书断》卷上,清文渊阁四库全书本。,至北宋更是难觅其踪。北宋晚期书学家黄伯思有言:“章草唯汉魏、西晋人最妙,至逸少变索靖法,稍以华胜。薛景乔《出师颂》虽不迨魏晋人,然高古尚有遗风,自其书中观之,过正隶远矣。隋智永又变此法,至唐人绝罕为之,近世遂窈然无闻。盖去古既远,妙指弗传,几至于泯绝邪?”[2]清中期以后碑学大兴,被淹没已久的楷、篆、隶书体重新受到重视,清光绪年始,社会碑风兴盛,乃至“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣”⑥康有为:《广艺舟双楫》卷一,清光绪刻本。。清代碑学的兴盛虽使篆隶、魏碑等书体得到长足发展,但另一方面却也影响到了书法艺术的多样性,对书法本体的良性发展造成了阻碍。甚至于碑学的倡导者康有为也注意到了这一弊端,其言,“近世北碑盛行,帖学渐废,草法则既灭绝。行书简易,便于人事,未能遽废,然见京朝名士以书负盛名者,披其简牍与正书无异,不解使转顿挫,令人可笑”⑦康有为:《广艺舟双楫》卷一,清光绪刻本。。

余绍宋身处时代浪潮中也未能避免时风的侵染,其中年虽致力北碑,无碑不临,所作书法均有浓厚的金石气,但浸润多年的二王书风和帖学修养又能使余绍宋不为时风所囿,仍力求有所突破,对碑帖融合的尝试不再着眼于字体结构的夸张,而更精内里,讲究对于书法主体的整体把握。1930年1月12日,在卓君庸、林宰平等人的倡导下,国立北京研究院成立字体研究会,本着“于各体中选其笔画简单、辨识容易、书写灵便,又兼具历史与美术之价值者,以供实用”[3]的原则,经研究,确定章草作为推广字体,有言:“咸认为实与上开条件颇合,章草虽名为草,实类正书。笔画平均四至八画,且每字起落点画分明,绝无纠绕狂蔓之病,上下字亦复画然区分,不似今草只能直写不宜横写。故章草在中国各字体中,实为最易识易写之字。”[3]加之民国初年,敦煌出土大量汉简、写经等书法残卷,亦间接推动了书家学习章草的热情,上溯黄象、索靖,下追宋克、子昂,章草渐成显学。余绍宋先生在北平时常与卓君庸、罗复堪、林宰平等人一起探讨学习章草之奥妙,乐此不疲。还劝导与之私交甚好的梁启超共习章草。余绍宋家境殷实,祖辈皆善考订、富收藏,家中有藏黄象《急就章》与索靖《月仪帖》。故其章草多得力于此二帖,尤受索靖《月仪帖》影响最深。他能兼容晋人草法,将过度的波磔简化乃至省略,增加其中使转连绵之姿,更为使其能快速书写、增加实用性并大范围推广,又参以少许今草字形与笔意,增加书写性和美观性,但又不陷于今草纠缠狂蔓之姿,形成了其独有的书法实践与艺术风格。他在自己的日记中也曾有言:“章草两字不许连属,又多波磔,断不能甚速,否则早经通行,何至今草行遂归淹灭。”

回顾近代书家的创作历程,自我艺术风格的塑造与形成往往因其独特的学书取法而各出新意,余绍宋能在兼容晋人草法的基础上以扎实的隶书功底入章草,简化波磔,是其章草创作实践的独到之处。这种探索无论在当时还是现在都是有益的,它丰富了行草书艺术,尤其是章草艺术的风貌,丰富了章草艺术的创作形式,拓宽了章草艺术领域。近代吴昌硕的书法艺术深植于大篆《石鼓文》,刻石的苍茫浑厚、朴拙开张持续滋养着他的书法实践,流动又不失厚茂。沈增植早年精研帖学,后由帖入碑,取法广泛,熔汉隶、北碑、章草于一炉,碑帖并治,得力于“二爨”颇多,形成善用方笔使转,动荡奇崛的碑体行草书风貌。由此可见,凡风格强烈之书家,往往有上溯古人,继而融会贯通之学书路径。余绍宋贯通于帖学,旁参章草及北碑造像,形成自己独特的行草艺术风格,然先生在其他领域的卓越贡献,尤其是先生独出新意的章草艺术创作为当代草书艺术创作提供了可行的途径和有效的启示。

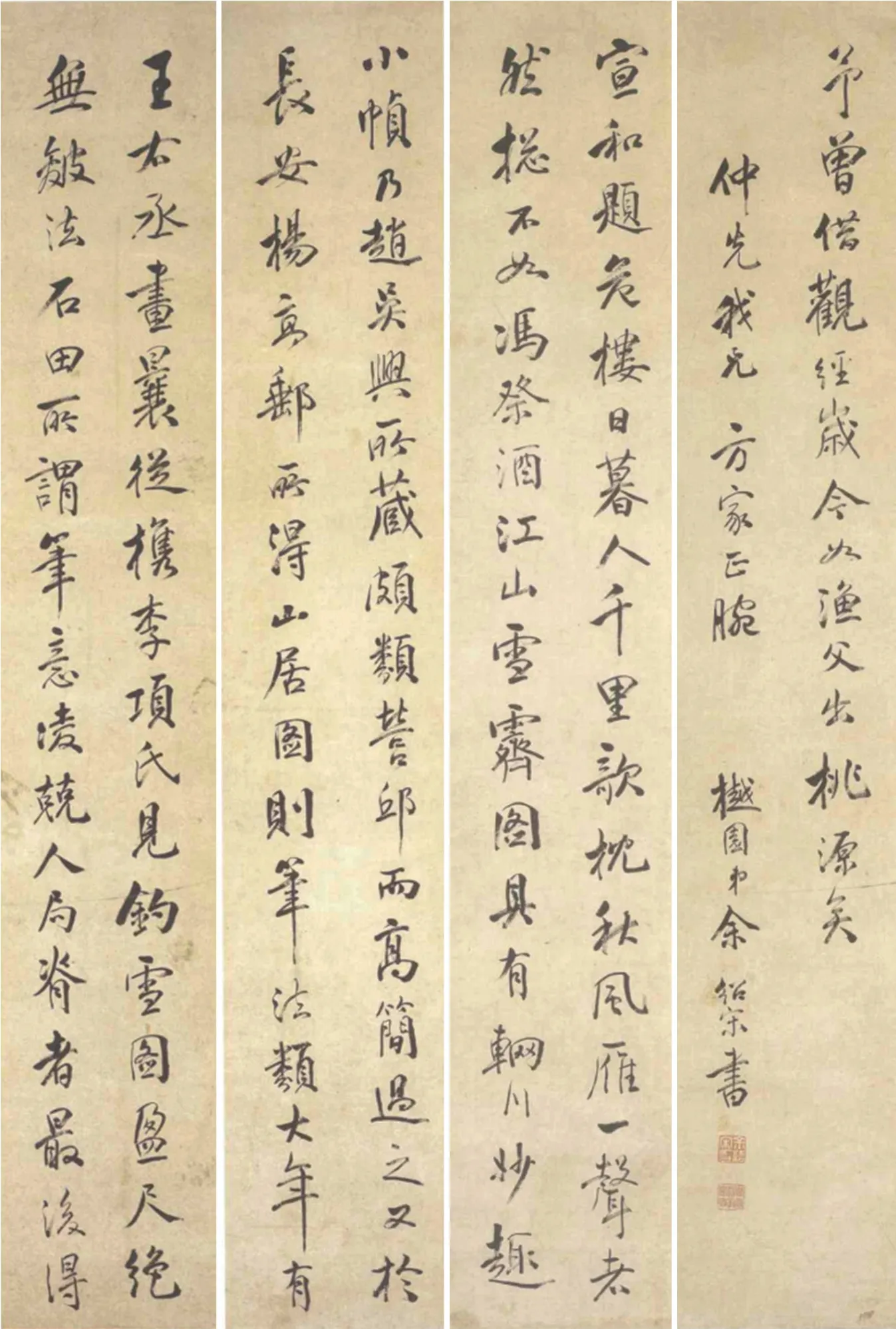

余绍宋生活的年代是社会动荡、时代变革的时期,西方文明的思想和物质输入肆虐着中国文明,甚至于有人鼓吹全盘西化,放弃毛笔书写的传统方式,通通改学西洋笔书写。先生为证明毛笔书写于现代生活并无障碍,自始至终保持着用毛笔书写的习惯,其遗存之《余庐日记》《春晖堂日记》《寒柯堂诗稿》及来往信笺,皆为毛笔所书,几乎全为小行草,甚是精熟。其行书取经张素,兼有苏米,上溯羲、献二圣,最终冶为一炉。存世行书作品如《录董其昌画禅室随笔》《行书十二言长联》《草书述书赋》等皆是其不同时期的代表作之一。观其作品,稍早时所作《录董其昌画禅室随笔》(图1)有魏晋笔意,简约平和、韵意深远;中年后所作《行书十二言长联》(图2)、《草书述书赋》等已然得见其笔法更为纯熟,笔力劲挺、使转飘逸、结体严谨,方折不失圆润、流动亦有遒厚,字里行间不断流露出自身丰厚的学术涵养和文人意趣。对于行草书的创作,余绍宋具有极富个性的艺术见解,他是以一位学者严谨的学术态度对待书法的。梁启超曾云:“越园之治学也,实事求是无征不信,纯采科学家最严正之态度,剖析力极敏,组织力极强,故能驾驭其所得之正确资料,若金在炉,惟所铸焉。”[4]其语虽为梁启超为余绍宋《龙游县志》所作序言,想必也能一窥先生对待艺术之严谨态度。

图1 《录董其昌画禅室随笔》,余绍宋,行书

图2 《行书十二字长联》,余绍宋,行书

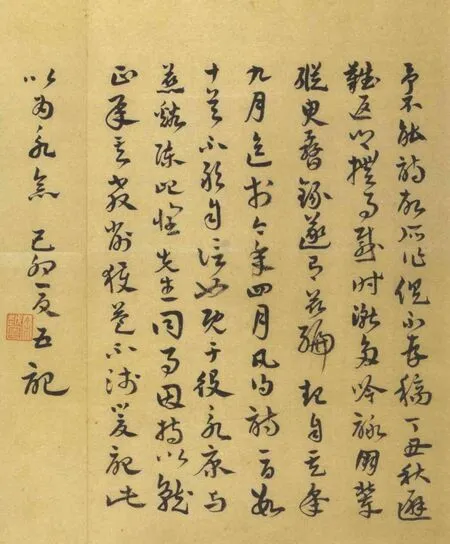

余绍宋现存的章草作品中,有《草书古诗十九首》《元人题写菊诗》扇面(图3)、《章草题自作诗稿》(图4)等佳作。尤其是《题自作诗稿》此作,既能看出受右军《姨母帖》《十七帖》的影响,行笔迟拙内敛,古朴厚重,结体严谨又不失灵动,又能看到索靖《月仪帖》的苍劲有力,自然妍润的气息,是余绍宋所书章草的精品之一。

图3 《元人题写菊诗》,余绍宋,草书

图4 《题自作诗稿》,余绍宋,草书

三、余绍宋的正书艺术

除行草书艺术之外,余绍宋于篆书、隶书、楷书方面都有颇深的艺术造诣,为方便研究,这里统称为正书艺术。行草书的流动性使其便于挥洒创作者的性灵和胸中意气,而正书相较之则更多的是抒发艺术家的沉拙感情和正大气象。唐代书家大都精于楷体,书写于规矩之中;宋元明三代书家建树多在行草书,篆隶几成绝响;清代碑学盛行,书家皆善正书却不解使转,帖学渐废;对比之下,余绍宋对正书和行草书的融会贯通在当时书坛是极为少见的。

余绍宋早年善书之名遍及桑梓,这与其自幼受到良好的私塾教育有莫大关系。余绍宋楷书初学欧阳询,求其方折险峻,又受碑学书家康有为、梁启超、吴昌硕等影响,亦用心于金石书意与魏碑体式。如1929年所书《天保六章》可观其楷书字形受欧阳询影响较大,字形大多修长劲峭,结构笔法兼有魏碑笔意,奇崛而不失端庄,流畅亦蕴含肃穆。1932年所书《重修西溪厉樊榭先生祠堂记》,字形结体显露墓志浑劲,撇收捺放,以侧取势,颇有意趣。1936年所书行楷《临赵孟頫松江宝云寺记》,字约寸许,因有扎实的二王一脉基础,用笔颇能得子昂妍展之姿与秀丽之态,但不免略有流俗,如一些撇、钩等处略显疲软。但在其后,于同年夏所书《小楷归砚楼记》(图5)、为孙伯兰所书《故内务部总长孙公墓志铭》及书于1942年的大字楷书《风物江山联》中,上述瑕疵则均已不见。尤以《小楷归砚楼记》为精,文近千字,严谨工整,笔致清劲和睦,结体端秀雍容,稳重中又有几分潇洒,极为生动多姿,可代表其晚年楷书的风貌。

图5 《归砚楼记》局部,余绍宋,楷书

余绍宋的隶书作品多取法《乙瑛》《封龙山颂》《礼器》《孔宙》等纯正的汉代碑刻,尤以《乙瑛碑》用力最深。爱用深厚奔放的捺笔,波磔毕现,多酣畅淋漓又不失简约厚重之感。隶书传世作品较少,仅有先生遗存之《隶书七言联》(图6)及后期《述书赋》隶书题头等,风格以秀丽工整为主,笔画中蕴含雄浑高古、苍茫质朴之劲道。

图6 《隶书七言联》,余绍宋,隶书

正书一路除楷、隶之外,先生还在篆书上有独特风范。余绍宋的篆书风格多来自于珠圆玉润的秦小篆,取法李斯继而上溯钟鼎铭文,刘熙载言:“书如其人。”这与其温文尔雅的学者型气质是相契合的。余绍宋的篆书始终遵循着朴实、均匀的原则,存世作品有书于1922年的大篆集字八言联:“新录既生即唯三月,髻黄用始寿永万年”(图7),结体圆润浑厚,但又不全似字形,而是稍加拉长,增加字形的张力与气势,用笔厚重敦实,自然高古,粗处苍茫朴茂,细处笔力劲健,极显精神。1936年所书《故内务部总长孙公墓志铭》碑额十二字小篆,笔力劲挺,线条丰腴均匀,圆曲和润,起笔含蓄内敛,收笔回峰而藏,使转自然。结体宽博疏朗又不散漫,仅十二字却能刚柔并济,遒劲圆润。余绍宋篆书的线条整体是匀称的,又不时巧用早期金文的笔法打破匀称,彰显规矩之外的高古浑厚,掷地有声,充满着刚正之气。

图7 《篆书八言联》,余绍宋,篆书

余绍宋博通经史,于诗词古文都有极深的功底,对自身要求亦非常严格,平日里多作诗文稿、题跋、笔记日记等,其中尤以日记为最。先生十七岁始坚持毛笔书写日记,从未间断。今存世有《余庐日记》《春晖堂日记》,共八十余卷,一百六十余万字,日记几乎全由小行书写成,点画使转信手拈来,行气贯通,随性自然。《春晖堂日记》十九卷1926年10月29日有记:“卢毅安来谈及作书,谓曾闻许守白云:往见康长素,盛称余书法之美,谓为北方第一人云。此可谓不虞之誉矣。日前在陈吉甫处,晤罗节若,亦云:数月前与其兄钧任同往见康时,康亦称我书法,谓北方能书者仅此一人。则卢说信也。余书素不为时人所喜,有卖出后复退还者,余不愠也,曲高则和寡,自昔然耳。前辈中称余书者,尚有袁珏生,曾闻余戟门、祝葆谌言之,则亦一知己也,并记之[1]。”其中所记多为生活琐事,亦有读书之心得体会,学书之历程感悟,多为亲身经历之事,足见先生淡然自若,不愠不喜,以书画自娱之心态。从中我们可以看到余绍宋在书法方面的取法和自身书法风格的演变,亦是研究先生艺术建树的第一手详实史料。

余绍宋作为一名学者型的书法家,在其自身多维才学的体系下,善于敏锐地发现新文化与新思想,并能兼收并蓄为之所用。在学术文化与书画艺术的相互结合中,探寻着自己的艺术理念与追求。身为文人,他对中国传统文化有着精深的认识和独特的见解,而对文化的品味和对书卷气的追寻,亦有着独到且高深的理解。余绍宋在近代美术史上的地位比较独特,“像他这样经过职业化改造的近代知识分子或书画家,既与传统文人画有渊源关系,又充分呈现出新的历史时期的转型特点,他们既是传统文人艺术最后的守护者,也是新型书画艺术家最早的代表者,是近代一个比较典型的美术文化人[5]”。余绍宋不仅在艺术创作上独出机杼,在书画理论研究上亦著作颇丰,如《画法要录》《书画书录解题》等,其中尤以《书画书录解题》为世人所盛赞。其在和黄宾虹的通信中说道:“近来画家肯读书者甚鲜,遂使高尚学术沦为手工技艺,良堪嗟叹!弟前所作《画法要录》及《书画书录解题》两书,正欲借以拯其失。”此书奠定了余绍宋在中国书画典籍目录学中的重要地位,开创了书画典籍系统著录的先河。林志钧在《书画书录解题序》中说:“盖自《七略》《别录》以来,目录学至有清一代而极盛,而书画书籍之专目及解题则以越园为首创,是可以不朽矣[6]。”

余绍宋几十年的艺术创作与实践始终坚持学养结合的理念,在各种创变潮流的此起彼伏中,其坚定自己的创作取向又不断完善,形成极具文人气的艺术风格与内涵。书法艺术作品历来主张结构中正平实,不做多余的技法炫耀,不求一点一画的营造,讲究内涵及对书法整体气韵的把握,不做过度的张扬,在虚实、章法等方面做文章。但不得不提的是,也正因如此,过度的“中庸”可能会使作品所表现的艺术张力不足,从而造成书法作品表现力的缺失和弱化。仅就书法而言,与之同辈书家沙孟海、陆维钊等相比,余绍宋书法缺少鲜明的艺术个性,其书法作品中对于自身审美意趣的营造不够饱满,表达不够强烈,个人的艺术风格和技术语言并不十分突出,是其未能跻身近代顶尖书家的原因之一。至于余绍宋的著作、绘画诗词艺术及其它方面的学术成就,是需要另文详加研究的。