桥渡设计课程发展趋势与教学改革研究

2022-01-19陈启刚卢文良解会兵战家旺杨丽辉

陈启刚 卢文良 解会兵 战家旺 杨丽辉

摘 要:桥渡设计是高等院校土木工程专业桥梁工程方向或道路桥梁与渡河工程专业本科生的专业课。通过对北京交通大学、长安大学、东南大学、兰州交通大学、石家庄铁道大学、同济大学、西南交通大学、中南大学等典型高校桥渡设计课程的对比分析表明,尽管各校现行培养方案对本课程的设置存在差异,但在人才培养理念及行业发展需求发生变化的新形势下,该课程在各高校均面临着授课内容应增多、上课学时在减少的普遍问题。针对上述变化趋势,文章提出了包括新增行业急需教学内容、授课方式线上与线下结合及教学与科研融合、实施基于能力的综合型考核在内的具体教学改革建议。

关键词:桥渡设计;发展趋势;教学内容;授课方式;考核方法

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)02-0145-06

Abstract: Hydraulic Design of Bridges is a specialty course for undergraduates majoring in bridge engineering of civil engineering or road, bridge, and river-crossing engineering. Information on this course were compared among eight typical universities, including Beijing Jiaotong University, Chang'an University, Southeast University, Lanzhou Jiaotong University, Shijiazhuang Tiedao University, Tongji University, Southwest Jiaotong University, and Central South University. Results showed that arrangement of and requirements on this course are not the same in different universities. However, with new changes of the concept of talent training and the requirement of industry development, the course of hydraulic design of bridges in all universities faces the common situation of more teaching content and less teaching hours. In response to the above variation trend, suggestions on the teaching reform of the course were proposed. Firstly, knowledge urgently needed by the industry should be included in the course contents. Secondly, the combination of online and offline teaching and the merging of teaching and research should be adopted as the teaching method. Finally, capacity based comprehensive examination should be the assessment type of this course.

Keywords: Hydraulic Design of Bridges; development trend; course content; teaching method; assessment type

橋渡设计又称桥涵水文,是我国高等学校面向土木工程专业桥梁工程方向或道路桥梁与渡河工程专业本科生开设的专业课。课程主要研究修建在河流、海洋上的桥涵结构物与水流及泥沙之间的相互作用和影响,推求结构物的设计水流条件,确定结构物与水流相关的各种尺寸和布置,包括桥涵孔径及基础埋深的计算、桥位的选择和导流结构物的布设等,内容涉及水力学、水文学、河流动力学、海岸动力学、桥梁工程等多个学科,属于典型的交叉型学科。

我国于20世纪50年代从苏联引入桥渡设计学科。1955年,钱钟毅教授翻译的苏联高等院校桥梁与隧道工程专业教材《桥位设计》由人民交通出版社出版,为国内院校开设相关课程奠定了基础。60年代初,同济大学主编的《桥渡设计》和钱冬生教授主编的《桥梁水文》两本教材相继出版,标志着我国高等院校桥渡设计课程体系的初步形成[1]。70年来,我国桥梁建设事业从无到有、蓬勃发展,对技术的需求促进了相关科学研究的开展,使学科知识体系不断完善;对人才的需求促进了相关课程的升级完善,使课程教学改革不断推进。例如,多个高校的桥渡设计或桥涵水文任课教师结合学校特色,从不同角度开展了以提高教学效果为目的的教学改革研究[2-6];李想等[7]基于土木工程专业认证的内涵和要求,对桥涵水文课程设置、教学环节和考核方式进行了全面改革。但现有教学改革研究大多只针对各高校在课堂教学环节发现的具体问题而开展,缺少针对高校间共性问题的梳理和研究。

本文选取北京交通大学、长安大学、东南大学、兰州交通大学、石家庄铁道大学、同济大学、西南交通大学、中南大学八所培养桥梁工程专业本科生的典型高校为例,对比各高校现行的2016版和最新的2020版培养方案针对桥渡设计课程的具体要求,分析面临的共同问题,并结合行业发展新需求和人才培养新理念,提出新形势下桥渡设计课程教学改革的具体建议。

一、2016版培养方案

(一)方案概况

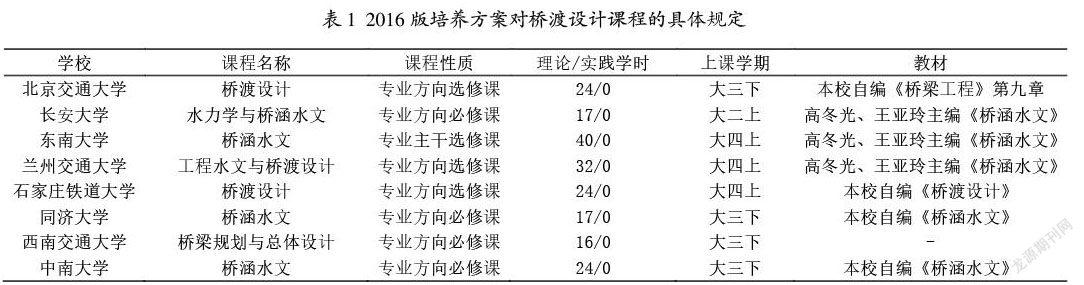

目前,大多数高校均按照2016版(部分高校按照2015版)本科生培养方案开展桥渡设计课程的教学。表1详细列举了选取的八所代表性高校现行培养方案及课程大纲对桥渡设计课程教学的具体安排,内容包括课程名称、课程性质、学时安排、上课学期、教材等。

(二)课程名称

目前,大多数高校均面向桥渡设计知识单独开课,并沿用了桥渡设计或桥涵水文作为课程名称。由于桥渡设计与水力学和水文学知识的内在联系最为紧密,长安大学和兰州交通大学将两个学科的知识合并为一门课程进行授课,有助于知识体系之间的贯通衔接,但也使得水力学这门土木工程专业基础课只能面向桥梁工程方向的本科生开设。西南交通大学将桥渡设计知识作为桥梁规划与总体设计课程的组成部分,符合桥渡设计的主要任务体现在实际桥梁工程的规划、勘测和总体设计阶段的一般规律。

(三)课程性质

在所调研的八所高校中,有四所学校将讲授桥渡设计知识的相关课程设置为专业必修课。其它高校尽管将课程性质设定为专业选修课,但往往也将该课程设置为桥梁工程本科生的专业限选课预先置入學生课表,使得该门课程实质上变为了本方向学生的必修课(如北京交通大学)。由此可见,桥渡设计在桥梁工程本科生知识体系的培养方面具有举足轻重的地位。

(四)课程学时及安排

授课学时方面,不同高校之间存在较大差异,多的如东南大学为40学时,少的如西南交通大学为16学时。课时的多少一方面取决于培养方案中对专业总课时的约束,另一方面可能也与学校在该领域的科研活跃度有一定关系。例如,东南大学、北京交通大学近十年以来均有从事桥渡设计领域科学研究的专门师资力量,为加强本课程的教学提供了良好条件。同时也应该看到,尽管桥渡设计是一门与实际工程紧密结合的专业设计类课程,各高校现行培养方案均没有为本课程安排必要的实践教学学时。

课程安排方面,大多数高校将桥渡设计或桥涵水文课程安排在了大三下学期或大四上学期。与之相对应,作为本门课程先修课的水力学或流体力学一般安排在大二下学期或大三上学期(文中未列出);另一方面,与本门课程有密切联系的桥梁工程一般也安排在大三下学期,没有明显的先修或后续课关系。

(五)课程教材

在教材选用方面,除西南交通大学没有明确指定课程教材外,有四所高校使用了本校自编的专门教材,另有两所高校选择由长安大学高冬光、王亚玲老师主编的《桥涵水文》教材,这表明各高校均比较注重专业教材的自主编写工作。特别需要指出的是,高冬光、王亚玲老师主编的《桥涵水文》教材自1980年第一版问世以来,截止2019年已更新出版至第五版,可见其具有较高的行业认可度。

二、新形势下的课程建设趋势

(一)课程形势分析

2020年,全国大多数高校均进入了新一轮本科生培养方案的修订周期。此次培养方案是在深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神,落实新时代全国高等学校本科教育工作会议要求的背景下开展的,其显著特点是课程体系需要响应立德树人、一流本科教育、以学生为中心、课程思政、新工科等新内涵要求[8]。

具体于桥渡设计这门传统课程,则进一步面临以下新问题:首先,面对新一轮科技革命及产业变革,本课程需要主动拥抱高端装备、高性能计算、物联网、人工智能等新技术,实现教学内容的更新升级;其次,在全球气候变暖导致极端天气频发的背景下,跨海及山区桥梁建设面临波浪、山洪、泥石流等复杂水流条件作用的新问题,桥渡设计学科知识体系正随着科学研究和工程实践的开展而不断扩张;再次,随着我国在役桥梁规模的快速扩大,桥梁运维需要的水下监测、检测、防护等任务对桥渡设计知识体系提出了新要求。

(二)2020版培养方案

面对新形势和新变化,高等学校桥梁工程专业必须对传统课程体系进行升级优化,对课程内容进行更新,对课堂教学进行改革。目前,本文调研的八所代表性高校均已完成2020版培养方案的编写工作,表2列举了各高校在新培养方案中对桥渡设计课程的具体要求。

(三)新旧培养方案对比

对比表1和表2可知,各高校在新形势下编写的培养方案中依然保留了桥渡设计或桥涵水文课程,但部分高校对课程信息进行了优化调整。例如,北京交通大学将课程学时由24缩减为16;东南大学将课程学时由40缩减为32;兰州交通大学将课程名称由工程水文与桥渡设计变更为桥涵水文,课程性质由专业方向选修课变更为专业基础必修课,上课学期由大四上学期提前至大三下学期,学时由32学时变更为16学时;同济大学将课程教材由本校自编的《桥涵水文》变更为高冬光、王亚玲主编的《桥涵水文》。

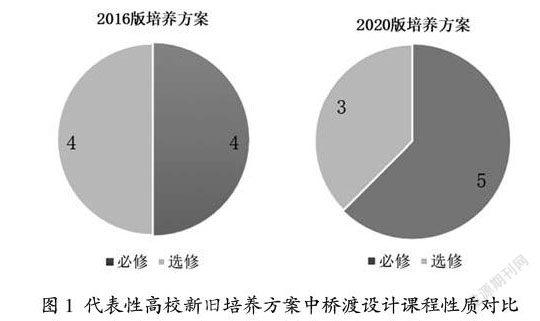

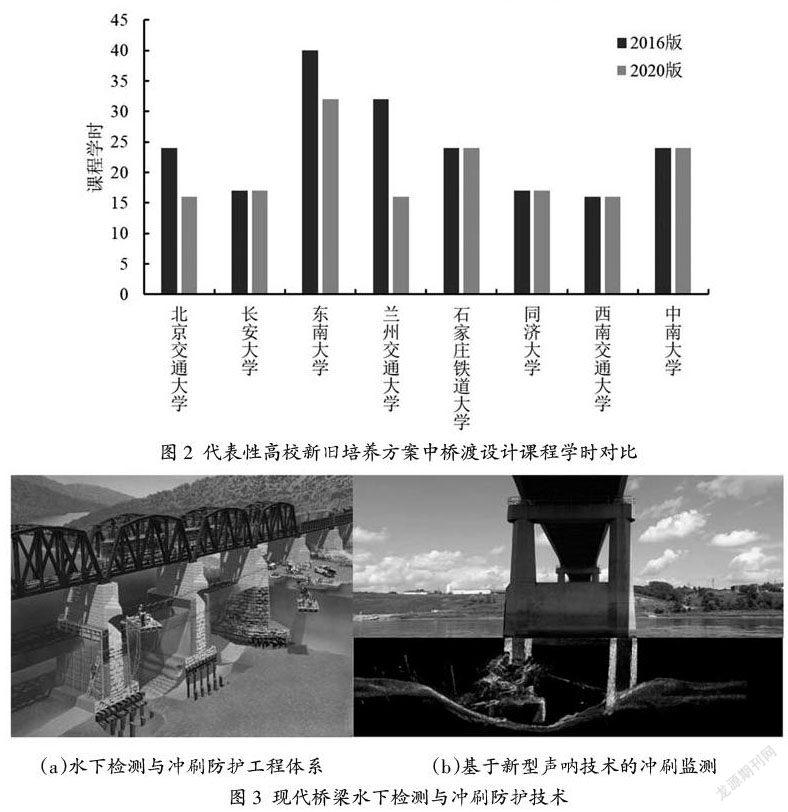

为了突出新旧培养方案的关键差异,对课程性质和课程学时进行详细对比。图1为代表性高校新旧培养方案中关于桥渡设计课程性质的规定对比,其中设置为必修课的高校比例由原来的50%提高至62.5%,表明各高校在新形势下进一步增加了对桥渡设计课程的重视程度,这符合近年来桥梁建设实践对桥渡设计知识和人才需求增长的变化趋势。但是,在图2所示的课程学时变化趋势图中,桥渡设计的教学学时整体被压缩的趋势较为显著,这主要与各高校应对科技革命及产业变革冲击而实施的专业升级有关。

三、适应新变化的课程改革建议

面对学科新知识不断涌现但教学学时不增反减的新趋势,桥渡设计课程唯有深入推进教学改革,实现课程内容升级、教学方式转变、考核方法创新,才能适应人才培养战略和行业发展需求。

(一)课程内容升级

1. 增加跨海桥梁设计知识

为满足跨海大桥建设对桥渡设计知识与人才的需求,结合当前跨海大桥基础冲刷、波浪对墩台作用力等工程问题研究的不断深入,桥渡设计课程的教学内容应在传统跨河桥梁设计的基础上,增加波浪与近海岸流动基础知识、设计波浪、波流作用下的墩台冲刷以及波浪对墩台作用力等专门知识。事实上,这些知识在最新出版的《桥涵水文》教材中已得到部分体现。

2. 增加水下检测与养护知识

针对现代桥梁养护对于水下检测与维修加固等技术需求的快速增长,结合学科现有知识体系,在桥渡设计课程教学内容中增设现代桥梁基础冲刷检测与防护技术等知识(如图3)。通过讲解现代水下地形测量技术、桥梁冲刷应急防护技术等实用知识,拓展学生的应用知识面,增强理论与实践结合能力,同时将无人潜水器、北斗导航、新型测量声呐等现代技术与高端装备引入课堂,为传统课程注入现代科技的新鲜内涵,增强了课程吸引力。

3. 增加智能化桥渡设计知识

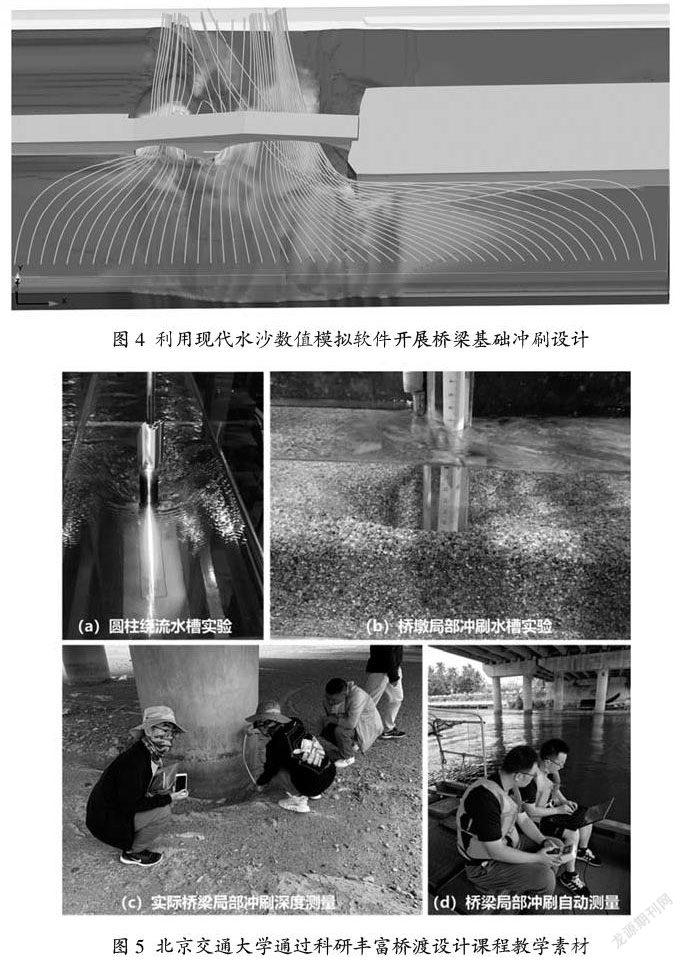

针对土木工程“智能化”“绿色化”发展方向,结合特大型跨水域桥梁解决复杂桥渡设计问题的现实需要,在桥渡设计课程教学中增加桥梁智能建造相关内容。初步介绍桥渡河段三维地形测量技术、建筑信息模型(BIM)技术、地理信息系统(GIS)技术、现代水沙数值模拟技术(如图4)等,使学生初步具备基于BIM+GIS+CAE的桥梁工程智能化设计理念,掌握面向未来工程需求的核心竞争力。

(二)教学方式转变

在授课内容量增多、授课学时在减小的新形势下,桥渡设计课程的教学方式必须进行颠覆式变革,才能达到良好的教学效果。针对本课程多学科交叉的特点,结合课程思政要求,教学方式应线上与线下结合及教学与科研融合。

1. 线上与线下结合

选择若干记录重大桥梁工程建設历程的专题纪录片,作为学生线上学习素材。通过这些影视资料的学习,学生可以直观认识开展桥渡设计的重要性、复杂性及主要任务,减少桥渡设计课程对这些内容的讲授学时。同时,纪录片中对典型人物事迹的刻画,生动诠释了不同时代桥梁工程师建桥报国的感人事迹,是很好的课程思政素材。

针对桥渡设计涉及的水力学、河床演变学等多学科基础知识,为了减少系统讲授这些知识的教学学时,利用在线视频公开课资源开展线上教学,鼓励学生以学习小组的形式开展研讨性自学,并通过布置针对性练习题,加强在线学习效果的实时监督。

2. 教学与科研融合

为了使学生在有限的上课时间内深入理解工程现场问题、熟练掌握基本概念和原理,针对墩柱绕流、桥墩及桥台冲刷、桥梁壅水、桥梁调治构造物、冲刷测量技术、冲刷检测方法等与工程实际或科学研究密切结合的知识点,通过工程现场考察、开展数值模拟或水槽试验等方式收集视频、动画及照片等多媒体资料,作为课堂讲解对应知识点的教学素材。图5展示了北京交通大学科研团队在科学研究过程中收集桥渡设计教学素材的典型途径。

除多媒体素材外,教师在科研与生活中收集与桥渡设计相关的代表性学术论文、相关新闻报道与科普读物,通过微信等网络方式推送给学生,并辅以简短的文字评述,往往能起到很好的辅助教学效果,并初步培养学生的科研创新能力。例如,桥梁基础冲刷问题的国际权威Bruce W. Melville教授等于2017年发表的论文[9]、西南交通大学李亚东教授课题组于2019年发表的论文[10]皆为近几年可供本科生拓展阅读的典型论文。

(三)考核方法创新

针对课程内容和授课方式的变化,桥渡设计课程的考核方式也应由传统的“知识性考试”向基于能力的“综合型考核”转变。首先,作为一门拥有基本概念、原理和计算方法的独立学科,必要的知识性测验应作为衡量学生基础知识掌握情况的考核手段。其次,为了确保线上学习效果,应针对这部分知识布置一定数量的作业,并将作业成绩作为课程考核的重要组成部分。再次,作为面向工程实践的应用性课程,设置以实际工程为背景,涵盖桥位选择、桥孔布设、基础冲刷设计、调治构造物设计等内容的研究性项目,可以考察学生对课程知识体系的综合掌握情况。最后,为了培养学生的创新能力,可鼓励他们自选桥渡设计论文进行阅读和交流,考察学生发现知识、掌握知识和分享知识的能力。

上述各考核环节在最终成绩中的比例可根据实际情况进行调整。在北京交通大学桥渡设计课程最新的教学大纲中,课程考核由期末考试、平时作业、研究性项目和文献阅读四部分组成,其中,期末考试占总成绩的50%,平时作业占总成绩的15%,研究性项目占总成绩的20%,文献阅读占总成绩的15%。

四、结束语

对北京交通大学、长安大学、东南大学、兰州交通大学、石家庄铁道大学、同济大学、西南交通大学、中南大学八所典型高校2016版和2020版教学大纲对桥渡设计课程的具体要求进行了对比分析,发现该课程面临着全新的变化趋势,需要通过多种途径开展课程改革。

(1)各高校现行培养方案对于桥渡设计课程各方面有不尽相同的规定,但在人才培养理念及行业发展需求发生变化的新形势下,该课程在各高校均面临授课内容应增多、上课学时在减少的问题。

(2)为了满足行业发展对知识与人才的新需求,桥渡设计教学内容应增加跨海桥梁桥渡设计、桥梁水下检测与防护、智能化桥渡设计等知识。

(3)为了适应课程学时逐渐减少的新趋势,桥渡设计授课方式应注重线上与线下结合及教学与科研融合。

(4)针对教学内容和授课方式的转变,桥渡设计课程考核方式应从传统的知识性考试向基于能力的综合型考核转变。

参考文献:

[1]许念曾,拾兵.论《桥渡设计》与桥渡水工模型试验[J].中国铁道科学,1993(1):87-93.

[2]艾辉林,肖敏敏,张文涛.纪录片在桥涵水文课程教学中的应用探索[J].高等建筑教育,2013,22(6):150-153.

[3]李丽芬,莫紫屿.桥涵水文课程教学方法研究[J].高等建筑教育,2014,23(4):103-106.

[4]汪建群,舒小娟,聂忆华,等.土木工程专业考查课发散式教学方法探讨与实践——以桥涵水文课程为例[J].高等建筑教育,2015(3):98-102.

[5]杨柳,张勤玲.《桥涵水文》课程教学方法思考[J].课程教育研究,2015(4):15.

[6]崔欣.《桥涵水文》课程教学的体会与改革[J].课程教育研究,2017(23):247.

[7]李想,王振,高凌霞,等.基于土木工程专业认证的《桥涵水文》课程教学改革研究[J].高教学刊,2019(14):141-143.

[8]陈宝生.在新时代全国高等学校本科教育工作会议上的讲话[J].中国高等教育,2018(15):4-10.

[9]Robert Ettema,George Constantinescu,Bruce W. Melville.Flow-Field Complexity and Design Estimation of Pier-Scour Depth: Sixty Years since Laursen and Toch[J].Journal of Hydraulic Engineering,2017,143(9).

[10]向琪芪,李亚东,魏凯,等.桥梁基础冲刷研究综述[J].西南交通大学学报,2019,54(2):235-248.