新工科背景下工科类专业基础课教学创新策略及实践

2022-01-19南军虎张东王燕马高生

南军虎 张东 王燕 马高生

摘 要:流体力学等工科类专业的基础课程,因具有内容艰涩、理论性和逻辑性强等特点,学生学习时往往兴味索然,难以运用所学知识解决实际问题。以流体力学课程为例,基于新工科背景提出并实践了针对工科类专业基础课的教学创新策略:1. 将课程思政贯穿教学始终,特别是将课程和专业60多年的历史传承融入其中,树立学生的专业和学习自信;2. 构建了流体力学的基础知识模块,使学生形成对相关内容触类旁通的认识,以夯实学生的理论基础;3. 挖掘专业领域和学科前沿中的流体力学特色教学案例,实现科教融合,打造学生的专业核心能力;4. 依托在线课程资源,将现代信息技术与教学深度融合,创新教学模式,提升学生的课堂参与度和获得感。上述教学创新策略取得了良好的教学效果,可为工科类专业基础课程的建设与教学提供参考。

关键词:专业基础课;历史传承;知识模块;教学案例;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)02-0043-04

Abstract: The basic courses of engineering majors such as Fluid Mechanics have the characteristics of difficult contents, strong theoretical and logical nature, thus, students are often uninterested in learning, and they don't know which theory to use when they encounter problems. Taking the course of Fluid Mechanics as an example, based on the background of new engineering, the teaching innovation strategy for basic courses of engineering majors was proposed and practiced: 1. integrating curriculum ideology and politics throughout teaching, especially integrating courses and majors with more than 60 years of history, to establish students' professional and learning confidence; 2. the basic knowledge module of Fluid Mechanics has been constructed to enable students to form a comprehension of relevant content, so as to consolidate their theoretical foundation; 3. exploring special teaching cases of fluid mechanics in the professional field and the frontier of the subject, realizing the integration of science and education, and building the core professional competence of students; 4. relying on online course resources, in-depth integration of modern information technology and teaching, while innovating teaching models to enhance students' classroom participation and sense of acquisition. The above measures have achieved good teaching results and can provide references for the construction and teaching of basic courses for engineering majors.

Keywords: professional basic course; historical heritage; knowledge module; teaching sample; teaching mode

流体力学是大多工科类专业的專业基础课,例如在能源与动力类、建筑环境类等学科专业中都把流体力学作为核心基础课程[1]。然而,流体力学课程教学中存在一些影响教学效果的问题,例如课程的教学内容较为艰涩和抽象,学生难以形成直观感受,学习时往往提不起兴趣;课程中的概念较多,且涉及很多公式、定理及推导,记忆和理解困难,学生学习时难以掌握流体运动的本质,在后续碰到具体问题时也不知该用哪些理论解决;学生对具体知识点的学习往往陷入对其片面、绝对和孤立的理解,难以形成对相关内容触类旁通的认识[2-3]。

随着国际形势的变化,以及国家战略及产业结构的调整,社会对人才的需求发生了明显的变化,为此教育部积极推进工程教育改革,从而对工科教学模式提出了更高的要求和目标[4]。我国于2016 年成为国际本科工程教育学位互认协议《华盛顿协议》的正式会员,倡导以学生为中心、以产出为导向、持续改进的理念,强调培养学生解决复杂工程问题的能力[5-6]。2017年教育部提出新工科建设,开启了工程教学改革的新篇章[7]。

因此,在以流体力学为代表的工科类专业基础课程中开展必要的教学改革,是提升专业基础课程的总体教学水平和教学效果的必要措施。

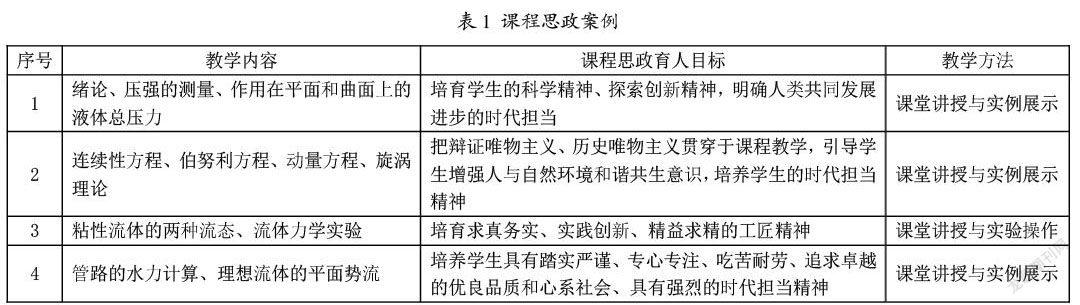

一、历史传承融入课程思政

立德树人是高等教育的根本任务,党的十八大以来,习近平总书记就高校如何加强立德树人工作提出了一系列的新思想和新论述[8]。这就要求高校教师要充分运用课堂这一教学主阵地,深入挖掘课程教学中蕴含的思政教育元素,将思政理念贯穿教学始终,从而将知识传授与价值塑造有机融合[9]。流体力学是人类在与自然灾害长期作斗争的过程中逐渐发展形成的,是人类集体智慧的结晶。基于课程的这一特点,在教学设计中,通过具体内容的列举、运用流体力学解决实际问题的例子等方式,构建了课程思政案例(表1),以引导学生增强人与自然环境和谐共生意识,明确人类共同发展进步的历史担当,嵌入“中国精神”“中国价值”内涵的方式,充分体现中国“工匠精神”和“中国力量”的政治立场和价值观点。

例如,在讲到作用在平面和曲面上液体总压力时,从高水头挡水建筑物讲起,谈到当今世界装机容量最大的中国三峡水电站、锦屏一级水电站双曲拱坝等国之重器,以调动学生的时代担当精神和學习激情。

此外,学校开展流体力学课程的历史可追溯到1955年在哈尔滨工业大学开设的我国第一个水力机械专业,可谓“出身名门”,一代代能动老师和能动学子秉承“规格严格、功夫到家”的院训,在行业内赢得了良好的声誉,目前全国泵、液压元件研发与设计岗位30%左右的技术人员均毕业于本专业。将上述历史传承融入课程教学,牢固树立了学生的专业自豪感。

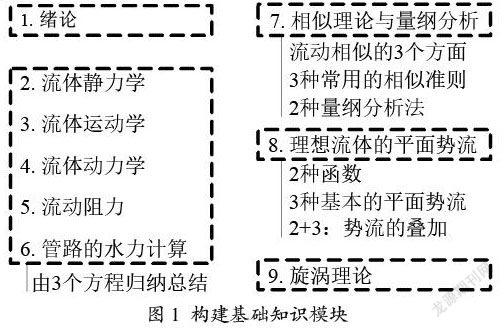

二、构建基础知识模块

流体力学课程的教学内容往往比较艰涩和抽象,概念较多,且涉及很多公式、定理及推导,这些推导对高等数学和经典力学等基础知识的要求较高,记忆和理解困难,学生学习时难以掌握各方程的表达和意义等流体运动的本质,用其解决问题时也变成了生硬地套用公式,在碰到新的具体问题时也不知该用哪些理论解决。在长期的教学实践中,作者构建了如图1所示的流体力学基础知识模块,以便将零散的内容转变为易于把握的知识体系。例如用3个方程归纳总结了静力学、运动学、动力学、流动阻力及管路的水力计算的相关章节内容之间的联系[3]。用“3、3、2”总结了相似理论与量纲分析的相关知识,用“2、3、2+3”总结理想流体的平面势流。通过构建上述流体力学基础知识的模块,将零散的内容转变为易于把握的知识体系,使学生形成对流体力学相关内容触类旁通的认识,以夯实学生的理论基础。

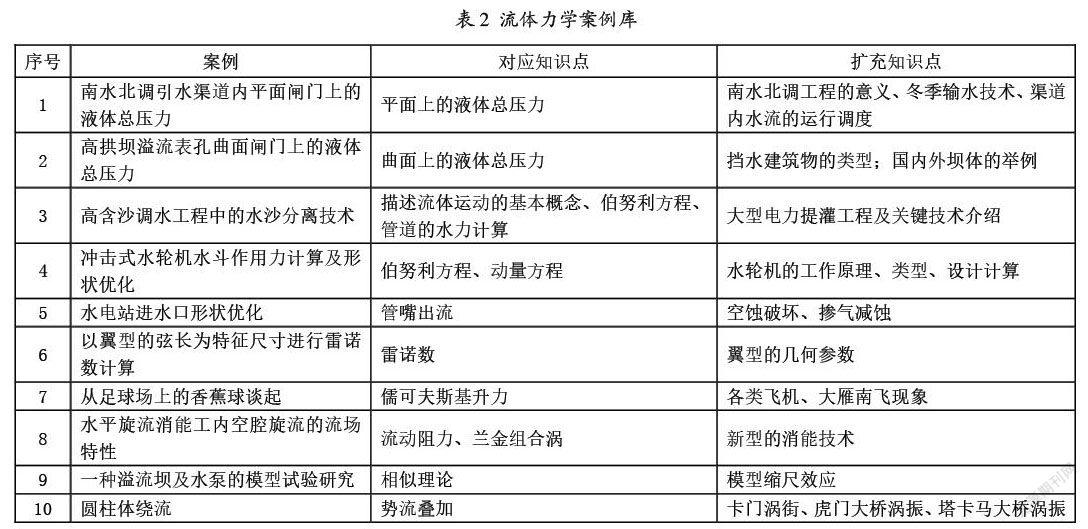

三、挖掘特色教学案例

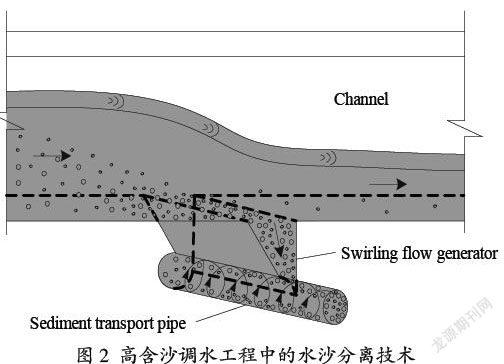

培养学生解决复杂流动工程问题的能力是本课程的教学目标之一。因学院老师所从事的国家级科研项目及大量的横向技术攻关项目中,95%以上的问题是能源动力装备及系统、可再生能源开发等领域中关于液体和气体流动的流体力学问题。依托这些项目,挖掘其中的流体力学问题,构建了高含沙调水工程中的水沙分离技术等10余个典型教学案例(表2)。

例如,在讲到连续性方程、伯努利方程、流动阻力、旋涡理论时,除了课本上的基础知识和一些简单工程外,课程内容的讲解最终均落在高含沙调水工程中的水沙分离技术这一案例中(图2),这一案例来自于国家自然科学基金(52069011)的研究,首先阐述这一技术提出的现实依据;然后将连续性方程与该问题相结合,在此基础上提出如何在保证排沙耗水量最小时达到水资源高效利用的目的;接着用流动阻力分析其中存在的水头损失,应用伯努利方程计算排沙耗水量,用旋涡理论分析其中的水流运动形式;最后将这一问题的模拟和实验结果分享给学生。这样的创新举措打通了基础-原理-应用的全过程,实现了科教融合,保证了课程内容的广度和深度,使学生对流体力学知识有了更深入的理解,有利于打造学生的专业核心能力和提升学生的综合素质。

四、建设形象化的在线课程资源

流体力学课程的研究对象是看不见握不住的流体,教学内容较为艰涩和抽象,学生难以形成对流动的直观感受。然而,包含液体和气体的流体却在生产生活和工程实践中普遍存在,从“人生无处不流体”的实际出发,坚持知识、能力、素质有机融合的课程教学目标,打造了主题突出、特色鲜明、格调别致的流体力学在线课程资源。课程通过生动的动画演示、丰富的视频素材、直观的实验操作,并将情景剧、教学道具、电影片段、学科前沿纪录片等素材穿插其中,让流体力学的内容形象化、直观化、具体化,力求课程内容的趣味性、专业知识的系统性、教学方式的多元性,构建了全面、成体系的流体力学系统,建设了高质量的在线课程资源。

例如在讲解毕托管测流速时,首先用视频拍摄实物的方式让学生对毕托管有初步了解;然后图片显示出毕托管的构造;当把毕托管放入液流中,液流沿细管流动,并在玻璃管中出现液面差,这一现象通过动画演示的形式生动体现出来,并在此基础上应用伯努利方程推导建立起毕托管测流速的相关表达式。最后通过视频的方式展示毕托管的实际操作步骤和注意事项。将现代信息技术充分融入课程教学,克服了单一教学方式带来的视觉疲劳,极大地提高了学生的学习兴趣和学习热情,拓展了学生知识面。

五、创新教学模式

随着国际形势、国家战略及产业结构的变化,社会的人才需求对工科教学模式提出了更高的要求和目标,传统授课模式和网络化教学模式难以满足时代要求,而混合式教学融合了这两种教学模式的双重优势,是有别于传统课堂教学和网络化教学的新模式。根据流体力学课程等工科类专业基础课的课程特点和学生的学习习惯,在传统教学模式的基础上,依托在线课程资源、CFD模拟技术、虚拟仿真软件等资源或技术,将现代信息技术手段与教学深度融合,提出了有效互动的混合式教学模式。有效互动的混合式教学模式包括线上自学(预习)、问题导向、课堂精讲、分组讨论、生讲生听或研讨辩论、课后思考或在线讨论、线上自学(复习)共7个教学环节,构建了课前、课中、课后三位一体的闭环学习过程。学生在课前观看本节课的线上视频;线下教学始于教师用典型案例提出问题,让学生了解课程教学内容与实际工程的联系,并用精讲式、启发式开展课程教学,适时地将传统的“师讲生听”型课堂转变为“生讲生评”“生辩师评”“研讨辩论”型课堂,营造生动活泼、师生互动的课堂氛围,让学生从多角度、多层次去分析讨论流体力学问题;课后布置课后思考或发布在线讨论,进一步巩固和延伸知识,增强学生的学习兴趣和学习效果。这一举措保证了学生的学习效果,显著提升了学生对课堂的参与度和对内容的理解度。

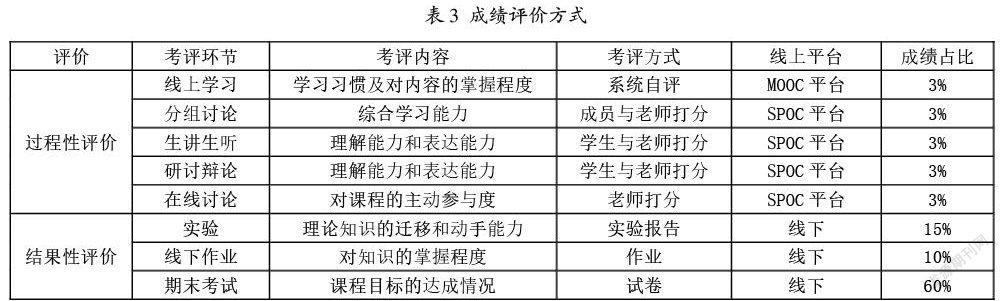

为匹配课程的教学模式,更好地体现成果导向这一理念,对课程的成绩评定方式进行了改革,构建了如表3所示的成绩评价方式。成绩评价除传统课堂的线下作业、实验和期末考试等结果性评价之外,将线上学习、小组讨论、在线讨论等环节的过程性评价也纳入其中。

六、推广应用效果

课程的建设及教学经验在校内外得到推广,并得到校内外媒体的广泛宣传,获得了良好的效果。学生的学习效果、专业和学习自信、解决問题的能力有了明显提升,有力地锻造了学生的专业核心能力和提高了学生的综合素质。

流体力学在线开放课程于2020年在智慧树平台上线,得到兄弟院校师生和行业同行的一致好评。课程的建设得到了专家的认可,流体力学及叶栅理论1课程于2020年获批首批“国家级一流本科课程”(线下课程),工程流体力学于2021年获批“甘肃省一流本科课程”(线上线下混合式课程),流体力学在线开放课程获评“校级一流课程”(线上课程)。

参考文献:

[1]王学德,陈少松,胡常莉,等.大类招生背景下能源动力类本科生流体力学跨专业教学的探索与实践[J].力学与实践,2021,43(2):278-284.

[2]聂欣,廖海波,冯莉媚,等.将哲学应用于专业课程教学的通用方法——以“工程流体力学”教学为例[J].高等工程教育研究,2021(2):176-183.

[3]南军虎,张东.工程流体力学内容撷要——由三个方程谈起[J].力学与实践,2016,38(2):189-191.

[4]唐求,张小刚,张帆,等.“新工科”背景下“自动控制原理”课程“三结合”实验教学模式改革[J].实验技术与管理,2021,38(3):197-200.

[5]刘宇雷,佘明.“新工科”背景下高校实验教学体系建设探索[J].实验技术与管理,2019,36(11):19-21+32.

[6]李庆华,潘丰,冯伟.工程教育专业认证下的“自动控制原理”课程实验教学改革探讨[J].教育教学论坛,2018(38):276-278.

[7]王雪红,陈健壮,支东彦,等.新工科背景下通识教育类课程的教学模式探索[J].化学教育,2021,42(6):21-25.

[8]许淑琴,邱晖,孟惊雷,等.高校本科课程思政建设路径与机制[J].高教学刊,2021(1):193-196.

[9]孙然,胡思海,钱进,等.以“新冠”疫情为案例的《环境工程微生物学》课程思政教学设计[J].高教学刊,2021(10):33-36.