石油石化企业成本粘性与研发投入关联性研究

2022-01-18张师师

□文/郑 蕊 张师师

(西安石油大学经济管理学院 陕西·西安)

[提要]为了解成本粘性与研发投入的关联性,以沪深A股石油石化企业为研究对象,运用WEISS模型、回归分析等方法进行实证研究,结果表明:石油石化企业成本普遍表现出粘性特征,同时成本粘性与研发投入之间的关联性表现为同向变动,管理者可以基于企业的成本粘性优化企业资源,从而提高研发创新能力。

引言

为顺应绿色协调发展的理念,国家发改委于2020年启动了“智能+消费”生态体系建设,完善“互联网+消费”生态体系。传统油气企业面临的挑战是如何构建绿色消费智能体系,这也促使传统油气企业更加关注生产环节成本,追求质量,提高效率,同时加快绿色转型。近年来,国家经济形势不容乐观,新能源的发展使得石油石化企业面临产能过剩的困境,产能过剩表现为未实现优化企业资源,此时随着营业交易量的变动,将发生资源剩余。国外学者将由于业务量的变动而发生产能过剩从而导致成本费用有所变化的现象归结为“成本粘性”。本文以我国石油石化上市公司为研究对象,对其成本费用粘性行为进行了分析和检验,并考察了其与研发投入的关系。

一、理论及研究假设

(一)成本粘性的含义。管理会计根据成本习性将成本分成固定、变动和混合三种类型,以方便企业高效率地实施资源优化管理决策。为了分析这种关系,总固定成本用a表示,单位变动成本用b表示,建立一个估算模型:y=a+bx。这就是说,交易量增添1%,成本费用将提升b%;交易量缩减1%,成本费用将缩减b%。然而,随着研究人员对成本行为的深层次了解和研究,发现成本与交易量之间并非总是表现出线性关系,也就是说,交易量增加,导致成本增加的幅度大于交易量同比例削减所引起的成本减少的幅度,这种特性表现为成本粘性。

(二)成本粘性的理论。目前,关于成本粘性的理论有多种说法,本文主要介绍公认度最高的三种观点:成本调整观、管理层期望观和委托成本观。

成本调整观以为,一家企业在安排资源时,会适当增添或缩减资源,对成本有调节作用。通常在资源调整的过程中,增加资源产生的调整成本相对于减少资源产生的调整成本而言要少一些,因而产生了“成本粘性”。管理层期望观以为,面对业务量的变化,管理者会有不同的期望,如果认为业务量呈上升趋势,且业务量增量达到一定高度,管理者将预期未来业务量仍将保持增长甚至超越当前状况,这种乐观预期会让“成本粘性”发生。委托成本观以为,由于委托人和代理目标不一致,企业的成本粘性较大;与此同时,由于委托人对代理人的监督不充分,以及信息不对称状况,都会导致代理人把自己的利益作为主要目标,使企业承担相应的委托代理成本,从而产生成本粘性。

(三)成本粘性假设

1、成本粘性的存在。根据上述成本粘性的理论研究发现,成本粘性的产生有多种原因。目前,我国大部分石油石化企业实行的是两权分立制,即所有权和经营权分离的管理制度,存在所有者经营意图与经营者背离的状况;管理者常常把实现自身利益最大化作为首要任务,从而放弃部分企业的利益,进而导致成本粘性的产生。通过研究发现,若以业务量同比例递增或递减方式呈现成本不对称性,则成本具有粘性。

2、成本粘性与研发投入之间的关系。研发投入对企业来说非常重要,研发创新的起点是企业的资源配置。研发投入是企业进行研究与开发投资决策和投资行为的结果,有许多因素会影响研发投资的水平,如公司战略、公司规模、公司所在的生命周期、宏观经济政治环境等。与此同时,管理人员在做出研发投资决定时,不仅要考虑需要投入的大量资源,而且还要考虑在研发失败或成果与市场需求不符的情况下,是否会引发企业危机。

根据成本粘性理论,在资源配置过程中会产生调整成本,调整成本会产生成本粘性,而研发活动通常需要投入大量资源,因此研发投入与成本粘性有一定的相关性。在研发投入与实际产出业务量之间的关系上,研发投入与实际产出业务量变化之间是不直接相关的,当实际产出业务量下降时,研发投入可能不会减少,反而会增加。

因此,提出假设:研究开发投入与成本粘性呈正相关。

二、实证研究及结果分析

(一)数据来源与样本筛选。本文以沪深A股上市的石油石化企业2010~2020年的财务报表数据为样本进行了计算。基于WEISS模型的使用条件,对所选样本进行筛选:一是清除ST企业和数据不完整企业;二是删除经营收入增加、经营成本缩减,或经营收入缩减、经营成本升高的数据;三是删减收入和成本在四个季度内接连下滑或上涨的年度。研究对象为成本粘性,确定有效样本数为217个。文中数据来自Wind数据库,补充的数据部分来自东方财富网。采用Excel软件和SPSS软件进行数据处理。

(二)变量定义

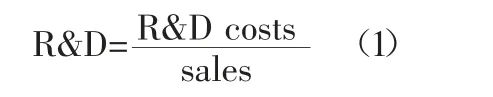

1、因变量。将研究与开发费用与经营收入之比作为公司研发投入。使用的计算公式如下:

R&D代表公司研发投入,R&D costs代表公司当年的研发费用,sales表示公司当年销售收入。

2、自变量。使用如下WEISS模型估计企业成本粘性值:

其中,Sticky表示成本粘性程度;i表示所选的某家公司;a表示所选年度四个季度收入下降最近的季度;b表示所选年度四个季度收入上涨最近的季度;△cost表示所选年度相邻两季度之间的成本差,△cost=costi,a-costi,a-1;△revenue表示选定年度相邻两季度之间的收入差,△revenue=costi,b-costi,b-1。

用计算得出的Sticky值确定成本粘性程度,当值为负时,视为粘性存在;当值为正时,视为反粘性存在;当值的绝对值越大时,则表明粘性程度越高。

3、控制变量。由于企业的研发投入受企业的不同规模、不同生命周期等的影响,本文选取资产总额和营业收入同比增长率作为变量。公司规模的覆盖领域会对公司研发投入产生影响,以资产总额(Assets)作为衡量企业规模的指标,资产总额越大,则表明企业的覆盖领域越广。在企业成长过程中,企业可能不会投入较大的研发费用,防止出现企业资金流不足的情况,因此本文使用营业收入的年增长率(Growth)作为衡量企业成长能力的指标。

(三)检验模型。使用如下多元回归模型分析研发投入与成本粘性的关联性,即验证假设正确性:

其中,一次项系数β2表明成本粘性与研发投入之间的关联性,β2的值为正数时,视为成本粘性与研发投入之间存在正向关系。

三、检验结果与分析

(一)描述性分析。根据石油石化上市公司的财务报表数据,筛选得到217个样本数据,其中呈现出成本粘性特性的数据有163个,呈现出成本反粘性特性的数据有54个。如表1所示,其最小成本粘性值为-0.679679896,最大成本粘性值为-0.002515734;其最小成本反粘性值为0.000138813,最大成本反粘性值为0.669791882。总的来说,石油石化企业的成本粘性均值为-0.09393158,这表明我国A股上市的石油石化企业存在成本粘性,在这些特征中,大多数企业的成本特征具有粘性,而部分企业成本特征表现为反粘性。(表1)

表1 描述性统计结果一览表

R&D指标反映企业研发投入的最小值为0.0000856,最大值为0.0586928,上市公司中石油石化企业研发投入标准差为0.0174550,表明挂牌上市的石油石化企业整体的研发投入差异较小。Assets指标反映企业规模的标准差为4,502.79497,同时其最大值和最小值之间的跨度也极大,这说明了中国石油石化工业属于垄断性产业,石油石化企业之间在一定程度上形成了企业规模差异。自1998年以来,国内基本上形成了石化、石油、海油三大油气公司为主的垄断市场形势。与此同时,由于油气行业属于特殊资源型行业,为了保证资源的安全,必须以三大油气公司为代表,对资源进行管控。

(二)成本粘性与研发投入关联性

1、相关性分析。根据表2中的Pearson相关系数可以得出,Sticky对R&D的相关系数为0.136,表明公司研发投入与成本粘性成正比;R&D对企业规模和企业成长性的相关系数分别为-0.358和-0.119,表明企业规模和企业成长能力与研发投入呈负相关关系。(表2)

表2 相关性分析结果一览表

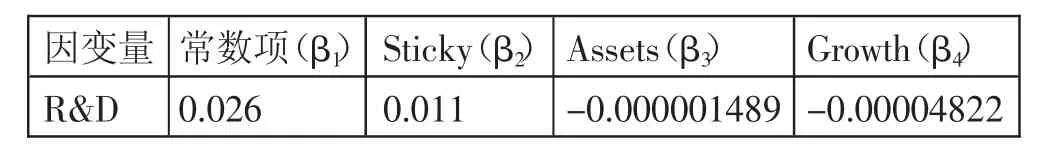

2、回归分析。多因素回归模型回归结果如表3所示,因变量为研发投入(R&D),Sticky的一次项系数为0.011大于0,再基于对相关水平的检验结果,发现成本粘性与企业研发投入存在较大的正相关关系,即随着成本粘性的升高,研发投入会提升,视为假设得到验证;公司规模与研发投入之间回归系数为-0.000001489,视为研发投入与企业规模范围之间呈较弱的负相关关系,说明企业覆盖的领域范围对其研发投入的反向效应较弱;企业成长与研发投入也呈负相关,当企业处于生命周期成长期时,为了满足企业持续成长、保证企业资金流通,可能不会投入大量资金进行研发创新。(表3)

表3 回归分析结果一览表

四、结论

本文以2010~2020年在沪深A股挂牌的石油石化公司的数据作为研究样本,对成本粘性的客观存在性以及成本粘性与研发投入之间的关系进行实证检验,得出以下结论:第一,中国石油石化上市公司成本普遍表现出粘性特征,大多数企业的成本特征具有粘性,而部分企业成本特征表现为反粘性;第二,石油石化企业的成本粘性与研发投入成正比,企业的研发投入会随着成本粘性程度的增强而升高。本文的研究结果为企业合理配置研发资源,通过其产生的调整成本和由此产生的成本粘性有效提升研发创新能力提供了路径,从而促进企业研发投入的优化配置。