在华日本商业会议所对抵制日货运动的因应(1915—1923)*

2022-01-17王耀振

王耀振

1915至1923年间,中国共发生三次抵制日货运动,分别由1915年的对华“二十一条”、1919年中国的合理诉求在“巴黎和会”遭拒,以及1923年的“收回旅大运动”引发。这三次抵制日货运动由于在发生根源上与日本对华“二十一条”紧密相关而具有一定的连续性,自成一个阶段。(1)王耀振:《日本关于中国抵制日货运动的“静观论”》,《日语学习与研究》2018年第5期。目前,学界已有这一阶段中国抵制日货运动的研究,主要涉及商会史、反帝爱国运动史、外交史等,但有关日本经济界对抵制日货运动因应的研究却为数寥寥。目前,虽有于文浩一篇针对日华实业协会的文章,但尚未见针对在华日本商业会议所的相关研究。(2)于文浩:《中日民间经济外交的博弈——以1923年抵制日货运动为例》,《南京社会科学》2016年第10期。该文从中日民间经济博弈的角度,考察了日华实业协会在1923年抵制日货运动中的“反抵制”行动。此外,有关在华日本商业会议所的研究虽有费驰的《“在华日本商业会议所联合会”相关“山东问题”的“极密”议案研究》,《东北师范大学学报》2019年第5期,但并非针对抵制日货运动的专门性研究。其他有关抵制日货运动的研究有赵亲:《一九一五年抵制日货运动》,《复旦》1959年第8期、乐炳南:《日本出兵山东与中国排日运动》,(台北)“国史馆”,1977年、李学智:《五四运动中天津商人罢市、抵制日货问题考察》,《近代史研究》1995年第2期、周石峰:《1923年抵制日货运动的经济效果与政治制约》《贵州师范大学学报(社科版)》2010年第1期、齐春风:《国民党与“九一八”时期的对日经济绝交运动——以上海为中心的探讨》,《江海学刊》2012年第2期、冯帆:《1915年汉口抵制日货运动研究》,《江汉论坛》2014年第8期、周石峰:《抵制日货运动的历史困境》,花木兰出版社2015年版、张鑫:《天津同业公会与1923年抵制日货中的行业动员》,《湖北大学学报》2016年第3期、梁华:《抵制日货运动的贸易效应探究——以1927年为例的经验分析》,《中国经济史研究》2016年第6期、王耀振:《20世纪前期中国抵制日货运动经济效力的实像——以日本对华贸易为例》,《日本问题研究》2017年第4期、李学智:《近代天津两次抵制日货运动比较论》,《天津师范大学学报(社会科学版)》2018年第6期、王耀振:《“李顿调查团报告书”对中国抵制日货运动的认定评析》,《民国研究》2019年秋季号、赵光辉:《外货市场结构与抵制日货运动(1925—1929)》,《南开史学》2019年第2期等。日本商业会议所有战前日本“唯一综合性中央经济团体”之称,是日本对华经济侵略与扩张的重要支点,也成为应对抵制日货运动的主要力量,其在关于抵制日货运动的探讨中绝不应缺席。本文拟以在华日本商业会议所为考察对象,探讨其在1915至1923年间应对抵制日货运动的措施、特点等,以期对丰富和深化该领域的研究有所裨益。

一、日本商业会议所对抵制日货运动的调查

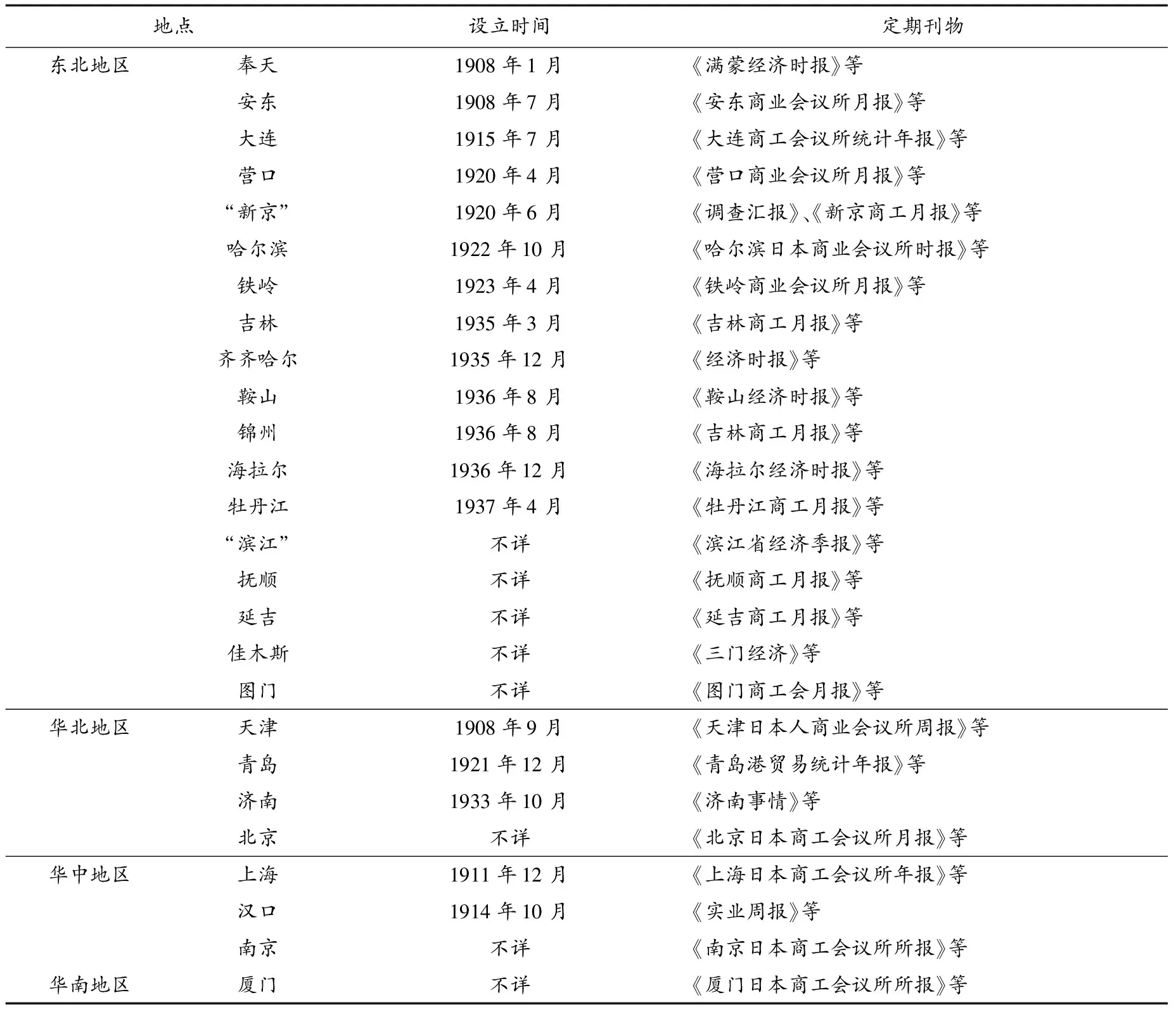

日本商业会议所(1927年后改称日本商工会议所)是日本历史最久的全国性综合经济团体,甚至有战前日本“唯一综合性中央经济团体”之称。(3)柳沢遊、木村健二編『戦時下アジアの日本経済団体』、日本経済評論社、2004年、21頁。1878年设立的商法会议所为日本商业会议所的最初形态,起初仅设于东京、大阪、神户三地,后逐渐扩展至日本各主要城市。1890年9月,日本政府颁布《商业会议所条例》,原商法会议所改组为商业会议所,之后日本各地陆续成立新的商业会议所,最终达到每一府县设一商业会议所的程度。(4)西川俊作、阿部武司編『産業化の時代』上冊、岩波書店、1990年、36頁。1892年,日本全国15家商业会议所联合成立“日本商业会议所联合会”。(5)商業会議所連合会編『日本商業会議所之過去及現在』、商業会議所連合会、1924年、24—25頁。自20世纪初起,日本在大连、天津、上海、汉口、青岛等中国主要城市设立商业会议所,成为日本推动对华经济侵略与扩张的代表性经济团体。

在华日本商业会议所一览

从上可见,在华日本商业会议所东北地区最多,这当然与日本在东北地区的势力扩张和侵略活动密切相关。同时,日本在华北、华中及华南地区设有8家商业会议所,虽然在数量上不及东北,但“在规模、经济实力和影响力等方面远超东北地区的商业会议所”。(6)王力:《政府情报与近代日本对华经济扩张》,中国人民大学出版社2013年版,第108页。

在华日本商业会议所均按照1902年修订的日本《商业会议所法》而设立,与日本国内的商业会议所具有相同的性质。另外,从各地在华日本商业会议所制定的条例来看,其设立目的、会员构成、经费来源、主要活动等均与日本国内商业会议所相同。从其设立、管理和运作模式来看,其“受日本政府指导的半官半民的性质比较明显”。(7)王力:《政府情报与近代日本对华经济扩张》,第109页。

根据在华日本商业会议所的相关规定,其主要活动包括商业信息通报、贸易交涉、纠纷调停、证明鉴定、商业情报调查与编纂、贸易统计、政策建议及各类咨询服务等。(8)「在支商業会議所規則制定実施ニ関スル件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B10074316200、在支ノ部/本邦商業会議所関係雑件/5項 商業会議所/戦前期外務省記録(外務省外交史料館)。其中从事各类商业情报调查是在华日本商业会议所日常最为重要的活动之一,相关调查结果大多刊载于各地商业会议所的定期出版物上,成为当地乃至日本国内经济界的重要情报来源。20世纪20—30年代,分布于中国各地的日本商业会议所“逐渐成为收集中国经济情报的主要据点,甚至成为驻华日本领事馆、在华日本企业的信息来源之一”。(9)王力:《政府情报与近代日本对华经济扩张》,第110页。

忌惮于抵制日货运动对日本经济的冲击,日本商业会议所对抵制日货运动予以了极大关注。其关注点首先体现在对抵制日货运动的调查方面。

1915年抵制日货运动之际,天津日本人商业会议所在日本驻天津总领事松平恒雄的授意下,于6月就日本商品受冲击的实情进行调查,认为:“中国能模仿制造之日货、有代用品之日货、暂时不必要之日货均遭到大肆抵制”,并警告称:“随着抵制日货风潮之弥漫,日本商人必然遭受重大痛苦”。(10)外務省編『日本外交文書』1915年第2冊、外務省、1966年、853、854頁。同月,天津日本人商业会议所召开评议会指出:“一旦中国政府有任何帮助排斥日货之举动,则本会议所无分事情大小,一律报告日本政府”。(11)外務省編『日本外交文書』1915年第2冊、855頁。

上海日本商业会议所在1919年抵制日货运动持续开展的过程中也进行了大量调查活动。7月24日,该会议所副会头野平道男基于相关调查,在致日本驻上海总领事有吉明的信函中,就抵制日货运动指出:“此次弥漫于全中国之排日风潮根深蒂固,自爆发以来已过三月有余,今日险恶之暗流造成吾人商工业者之营业完全闭塞”。同时,野平还认定抵制日货运动受到了外国势力的“煽动”,认为“排日运动背后有在华美国人周到细致之煽动”,“美国人以正义公道之美名,暗中行阴险怂恿之道,以达到其于远东之门户开放及独霸远东之目的”,并建议:“考虑到排日运动危及我在华同胞之经济基础,以及我帝国永远之国策,因此切望我政府切实考证在华美国人之悖德行径,并以毅然之态度对美交涉,以确保帝国之尊严和同胞之在华发展”。(12)外務省編『日本外交文書』1919年第2冊下巻、外務省、1970年、1366—1367頁。

1923年抵制日货运动之际,汉口日本商业会议所于6月11日设立针对抵制日货运动的专门执行机构“排日运动调查会”,并于18日制定了“排日运动情况调查会规则”,明确规定该调查会的目的在于“调查近来排日运动之于我商民之损害实情,以资探讨将来之对策”,主要调查内容包括汉口日本侨民的“物质损害”“间接损害”“精神损害”等。(13)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』第一輯、上海日本商業会議所、1923年,471—472頁。

天津日本人商业会议所还分别于5月3日、5月16日、6月16日对日商在抵制日货运动中所受“损失实情”予以调查,并将结果分别报告日本驻天津总领事吉田茂,在华日本商业会议所联合会,日本商业会议所联合会,日华实业协会,上海、汉口、青岛、大连、奉天、营口、长春、安东各日本商业会议所,以及济南、辽阳各实业协会,北京商工会,东京、大阪、神户、横滨、长崎各商业会议所,东京、大阪、兵库、神奈川、长崎各县知事等。(14)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、天津日本人商業会議所、1923年、71頁。

6月18日,天津日本人商业会议致函日本商业会议所联合会,就抵制日货运动提出与日本商业会议所联合会展开联合调查,以期为制定相关对策提供可参考的资料,信函具体内容如下:

鉴于中国政府有借排日运动解决二十一条问题之侥幸心理,因此帝国政府应严正要求中国政府彻底取缔运动,并令其任命调查委员,会同帝国政府一道实地调查排日运动者之言行,以达采取彻底取缔之措施。贵联合会亦应派遣调查委员,会同本所调查委员联合展开详细调查,以为今后对策之资料。(15)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、76頁。

7月3日,上海日本商业会议所召开临时大会,决定对抵制日货运动展开详细调查,其调查对象不仅包括“在华日商及经销日货华商之贸易状况”“(日货)由主要商场向内地之销货状况”“由日本之直接输入状况”“日银行之存款贸易及船公司之货运及载客”等事关日本商品的基本情况,也包括对抵制日货运动中“由上海向中国各商埠之日货移出状况”“各种重要日货所受影响”“欧美及中国制品替代日货增加销路之程度”“处于竞争地位之中外商社,有无宣传排货运动”等内容。(16)《日商会临时会之议案》,《申报》1923年7月4日。可见上海日本商业会议所的调查涉及抵制日货运动的方方面面。

以上仅为在华日本商业会议所对抵制日货运动调查之一角,事实上相关调查远不止于此。以下是在华日本商业会议所于1915—1923年间就抵制日货运动展开调查后形成的资料。

在华日本商业会议所对抵制日货运动调查形成的资料一览表

按照日本《商业会议所法》的规定及在日本政府的授意下,在华日本商业会议所就抵制日货运动展开了调查并形成了上述调查资料。这些调查资料涉及东北、华北、华中等地区,内容主要为抵制日货运动的基本情况及影响。在华日本商业会议所通过相关调查活动,发挥了“情报调查”“政策建议”的功能,并为其进一步采取应对措施提供了参考。

二、向日本政府传递压力

鉴于早期抵制日货运动(分别由1908年的“二辰丸案”及1909年日本强行“改筑安奉铁路”事件引发)并未对日本经济造成明显冲击,因此在1915年抵制日货运动爆发之初,日本经济界对抵制日货运动的经济冲击力度持怀疑态度。如前述天津日本人商业会议所在相关调查中虽然承认“中国能模仿制造之日货、有代用品之日货、暂时不必要之日货均遭到大肆抵制”,以及“随着抵制日货风潮之弥漫,日本商人必然遭受重大之痛苦”,但同时也指出:“中国人之必需品及无可替代之日货在眼下均未感苦痛”,“棉纱棉布由于国货不振而免于抵制”。(17)外務省編『日本外交文書』1915年第2冊、853—854頁。日本驻天津总领事馆在1915年6月针对96户日本商家展开的调查中也认为:“除个别营业项目外,当地(日本商户)所受之影响并不像舆论宣传般夸张”。(18)外務省編『日本外交文書』1915年第2冊、851頁。日本外务省在制定相关对策时甚至提出了“静观论”,认为在中国排日运动气势正盛之时,“我朝野对华态度应极为谨慎……我国应秉持静观态度,尽量避免刺激中国人之报道,如此中国人之亢进感情自会得以平静”。(19)外務省編『日本外交文書』1915年第2冊、704頁。

基于上述乐观态度,也由于1915年在华日本商业会议所大多设立不久,因此其对1915年抵制日货运动的关注度较低。事实上,在日本商业会议所的相关调查报告及《日本外交文书》等文献中也鲜见要求日本政府介入以解决抵制日货运动问题的记载。然而在1919年特别是1923年的抵制日货运动中,以在华日本商业会议所为代表的利益集团则表现得异常积极,他们纷纷以决议、请愿等形式向日本政府提出诉求、传递压力,而日本政府则迅速给予积极回应,从而形成了二者间的互动关系。

以抵制日货运动最为集中的上海、天津、汉口三地的日本商业会议所为例,可以看清日本在华利益集团与日本政府在应对抵制日货运动上形成的互动关系。整体而言,随着抵制日货运动的演进,在华日本商业会议所的相关决议及请愿内容在1919年和1923年经历了两个不同阶段。日本政府在抵制日货运动上的相关外交政策也随之发生了一些变化。

第一阶段(1919年),在华日本商业会议所的主要诉求为,要求日本政府向中方提出外交交涉。举例而言,5月29日,上海日本商业会议所副所长、日清汽船株式会社上海支店长米里纹吉致函日本驻上海总领事有吉明,描述自身所受“损害”称:“排日运动近日愈发激烈,本公司轮船因此之故承装华商货物日渐减少,在前十余日尚有少数之装运,旋经排日之徒四处煽动,(中略)装运货物遂已绝迹,本公司所受损失难以计数。(中略)甚者,本公司轮船在安庆一处竟无一客搭载”,并向有吉提出“请转致长江沿岸各地方中国官宪应严厉取缔此等不法之徒以免扰乱,如放任之则恐发生意外”。(20)外務省編『日本外交文書』1919年第2冊下巻、1227頁。

7月22日,天津日本人商业会议所所长菅野舆惣治向日本外相内田康哉发出请愿书,一面“痛陈”抵制日货运动造成“日商杂货业者等受到沉重打击,以至维持经营困难,(中略)甚者陷入闭店之惨境”,并污蔑抵制日货运动为“丧失理性、有违人道、践踏人权的非文明野蛮行为”;一面表示,“在华日本商民虽可暂时忍受痛苦以维护日本之利益,但若一直隐忍,则在留邦民必陷入窘境”,并以此为由提出“切望我帝国政府采取切实之措施促使中国民众从迷梦中清醒,并敦促中国政府严厉取缔运动”。(21)外務省編『日本外交文書』1919年第2冊下巻、1393頁。

8月12日,上海日本商业会议所的重要成员内外棉上海支店,通过日本驻上海总领事有吉向中国政府提出赔偿要求。而事实上,在工部局所辖警察的保护下,内外棉上海支店所受影响甚微,但内外棉仍然以受到“暴徒袭击”为由要求日本政府向中方“严重交涉”。(22)外務省編『日本外交文書』1919年第2冊下巻、1402頁。

从上述沪津两地日本商业会议所的相关决议及请愿内容来看,其在这一阶段的诉求仅停留在要求日本政府向中国提出“严重交涉”“敦促中国政府取缔运动”的层面,而具体的交涉要求尚不甚明晰。

面对上述诉求,日本政府予以积极回应。举例而言,日本政府在1919年抵制日货运动之初仍基本延续了1915年的“静观”政策,如日本驻上海总领事有吉明在5月16日致电外相内田康哉时的建议仍为“当下暂持旁观态度为最贤明之良策”。(23)外務省編『日本外交文書』1919年第2冊下巻、1183頁。但在接到前述上海日本商业会议所副所长米里纹吉的诉求后,有吉随即便向北京政府代理外交总长陈箓提出“严厉取缔此等不法之徒”的要求,并于30日得到了北京政府外交部发来的有关“由国务院向各省军民长官发出严重取缔(运动)训令”的报告。(24)外務省編『日本外交文書』1919年第2冊下巻、1222頁。再如前述天津日本人商业会议所所长菅野舆惣治向日本外相内田康哉发出有关“敦促中国政府严厉取缔运动”的请求后,日本驻华公使小幡酉吉即于翌日致电日本驻天津总领事船津辰一郎,指出“日支两国间之自由交易为条约规定之权利,妨害行为破坏友邦良好关系”,要求船津向当地政府发出“最严重之警告”。(25)外務省編『日本外交文書』1919年第2冊下巻、1358頁。

第二阶段(1923年),随着抵制日货运动升级为“全面对日经济绝交运动”,在华日本商业会议所不仅作出相关决议和请愿的频次猛增,且相关诉求不再局限于笼统的“外交交涉”,而是更加具体化,甚至提出“军事威胁”的要求。

5月23日,天津日本人商业会议所在致日本政府的请愿书中首先指责中国各地开展的对日经济绝交运动“有违日华通商条约之精神”“妨碍日华通商”“阻害国交”“有损国际信义”,并借此要求日本政府就以下几项内容向中国政府“严正交涉”:

(1)主谋者应即刻引咎辞职。(2)对向抵制日货运动支付运动经费者,应以阻碍国交之罪名严重处罚。(3)以日华经济绝交或抵制日货为目的之团体或同业公会扰乱两国和平,应予立即解散。(4)有关排日排货之报端报道及传单挑拨事端,鼓吹抵货,阻碍彼我国交,妨碍通商,应依据报纸条例及印刷物取缔条例严厉取缔。(26)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、68—69頁。

天津日本人商业会议所还在请愿书的补充说明中提出,“中国如不能从根本上取缔抵制日货运动,则我帝国应考虑拒绝出席本年度召开之关税特别会议”,如此一来,“中国主张取消外国领事裁判权之要求最终亦难以得偿”。(27)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、69頁。

6月2日,上海日本商业会议所做出议决,向日本驻北京公使及日本外相发出请愿书,提出具体交涉要求:

(1)此次运动之宣言无视日华通商条约,其方法公然违背国际公义。(2)中国各地总商会及其他团体纷纷做出“对日经济绝交及抵制日货之决议或通电”,应对其主谋者开展调查,并严厉处罚。(3)对从商业上支持抵制日货运动者,或煽动抵制日货者,应以阻碍国交之罪名严厉惩罚。(4)对以“日华经济绝交”“抵制日货”为目的之团体或同业公会,应令其立即解散。(5)严厉处罚妨碍日货交易及运输者。(6)依据报纸条例、印刷品取缔条例,严厉取缔刊登抵制日货等挑拨性报道者,以及散发抵制日货传单者。(7)对于中国主张的抵制日货运动之主因,即所谓的取消二十一条及收回旅大,我帝国政府应再次发表适当声明,以表明帝国政府之坚决态度,并促使中国上下彻底醒悟。同时,也令中国政府醒悟,此等排日行动不仅有悖通商条约,亦有害于日华国交,终将置中国自身于不利地位。(8)鉴于眼下中国中央政府不能完全命令和指挥地方官宪之现状,我在华领事官应密切关注地方官宪于取缔抵制日货运动中之作为,并积极开展交涉,以令地方官宪大力取缔运动。(28)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』、189—190頁。

13日,汉口日本商业会议所致电日本外务省及日本驻华公使称,此次“对日排货与过去数次大异其趣,总商会等公共团体亦操纵其间,成为运动之中心,故其范围扩大,运动方法极为有序,商工业者因之所受损失亦将甚大”,并指责抵制日货运动“不顾中日通商条约”,“公然抹煞国际情谊”,同时提出了七条具体对华交涉要求:

(1)严厉处罚对日经济绝交及抵制日货之主谋。(2)赞助或煽动排斥日货运动及从事排斥者,使以阻害国交之罪名严重处罚。(3)使速命解散以中日经济绝交或抵制日货为目的之团体或同业公会,且使绝对禁止今后此种团体之组织与集会。(4)严厉处罚妨碍日货交易及输送者。(5)严厉取缔登载挑拨排斥日货之报纸,以及散布排日日货传单者。(6)使中国政府通告此种排日行动不独违背通商条约之精神、有害国交,且亦招致中国本身之不利损失。(7)在华各地日领事官严密监视所在地华官取缔排货运动缓慢者,与地方官交涉使厉行取缔。(29)《日商会会议抵制风潮》,《申报》1923年6月14日。

除上述具体诉求外,“长沙六一惨案”(简称“六一惨案”)后军事威胁也成为在华日本商业会议所向日本政府提出的重要诉求之一。6月1日,停泊在湘江的日舰水兵登陆长沙,开枪镇压阻止日清汽船会社船只入港卸货的长沙民众,制造了“六一惨案”。惨案的发生及日本之后的蛮横态度进一步激化了矛盾,致使抵制日货运动愈发高涨。对此,在华日本商业会议所的态度迅速趋于强硬。

6月2日,即“六一惨案”发生后的第二天,上海日本商业会议所议决向日本驻北京公使及日本外相发出请愿书。请愿书首先对抵制日货运动做出所谓的“定性”,认定“标榜收回旅大、取消二十一条的此次排日风潮完全无视国际正义”,并向日本政府提出如下要求:

我帝国之对华政策向来持大国之胸襟,以公明正大之方针一贯始终。而近年中国国民为政党政略所鼓动,动辄轻举妄动以谋取私利。排日运动几成掣肘日本之唯一武器。(中略)排日运动一则影响日华国交,二则必陷中国于窘境。同时,与我帝国国运之消长亦有重大影响,并有害东洋和平之保全……长此以往,我帝国经年累月积累之在华经济基础将荡然无存,因此本会认为采取根本措施消除排日运动以保将来对华发展之顺利乃为当下之急务。(30)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』、187—188頁。

为进一步表达自身诉求,上海日本商业会议所又于8日做出以下决议,并将决议内容转达给了日本驻华公使及日本外相:

长沙事件爆发以来,各地排日运动形势愈发恶化,大有蔓延于全国之势,势必对我在华商民之生命财产安全造成威胁。因此,切望我帝国政府回应本会议所6月2日之请愿要求,采取断然措施,终熄排日运动。(31)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』、187頁。

从上述请愿书及决议内容看,上海日本商业会议所不仅完全无视中国人民正当的爱国主义诉求,对抵制日货运动爆发的真实原因也只字不提,反倒将日本一贯的对华侵略政策粉饰为“大国胸襟”,并刻意强调日本在华“经济基础”,字里行间无不透露出煽风点火,怂恿日本政府采取所谓的“根本措施”“断然措施”,以彻底解决抵制日货运动的意图。虽然“根本措施”和“断然措施”的措辞语焉不详,但“以武力彻底解决抵制日货运动”的意味已十分明显,这与先前的诉求具有明显的区别。

相较于上海日本商业会议所在“军事威胁”诉求方面的语焉不详,天津日本人商业会议所的措辞则直白得多。6月6日,天津日本人商业会议所迅速做出以下决议(该决议发给了日本外相、日本驻华公使、天津总领事,以及在华日本商业会议所联合会、日本商业会议所联合会):

长沙排日团体之暴行(中略)令我在华邦民生命财产面临非常之危险。在此情势下,切望帝国政府向中国政府及地方官宪之失责提出严正抗议。若中国政府依然使用惯用伎俩,不能采取断然之取缔措施,则应考虑采取紧急必要之自卫手段保护在华商民生命财产安全。由此产生之一切后果当由中国政府承担。(32)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、74頁。

显而易见,相较前述“根本措施”“断然措施”的说法,天津日本人商业会议所“紧急必要之自卫手段”的措辞更加明确地表达了“军事威胁”的诉求。

在“军事威胁”诉求的表达上,最为露骨的是汉口日本商业会议所。在前述“六一惨案”引起更大规模的抵制日货运动后,汉口日本商业会议所立即召开临时总会并做出两项决议,其一为“鉴于事态逐渐恶化,若放之任之则终将有害于两国国交,并遗留祸根……切望与中国官宪严正交涉,速取防遏之策”,其二为“长江一带排日风潮恶化,终将陷在留邦民生命财产于非常之威胁。切望增派军舰,以防万一”。(33)外務省編『日本外交文書』1923年第2冊、外務省、1979年、190頁。

为进一步向日本政府表明态度,汉口日本商业会议所于6月6日向日本汉口总领事林久治郎提交了一封“陈情书”,认为“抵制日货运动愈发恶化,事态日趋重大,如放任之则终将危害两国邦交”,为永绝后患,应当“迅速同中国官宪展开严正交涉……并应增派军舰以防万一”。(34)外務省編『日本外交文書』1923年第2冊、190頁。

从上述决议和“陈情书”来看,汉口日本商业会议所直接用“增派军舰,以防万一”的措辞向日本政府提出“军事威胁”诉求,其受抵制日货运动打击之窘态及“解决”抵制日货运动的迫切心态从中可见一斑。

在华日本商业会议所这一阶段的强烈诉求也得到了日本政府的迅速回应。1923年5月30日,日本驻华临时代理公使吉田茂在发给外相内田康哉的电文中提出:“一旦发生有日侨事业财产损失之事态,则事不分大小,一律向中国地方官宪乃至中央政府提出严正抗议”。(35)外務省編『日本外交文書』1923年第2冊、151頁。6月13日,日本驻汉口总领事林久治郎向内田外相报告了汉口日本侨民对日本政府应对抵制日货运动的态度:“在华日商对我政府当局之方针开始持怀疑态度。尤其自长沙事件以来,我侨民呼吁政府采取断然措施膺惩中国之声日甚”。(36)外務省編『日本外交文書』1923年第2冊、196頁。15日,林久治郎再次电告内田外相:“我侨民对中国官民之积愤日甚,要求帝国政府采取断然措施之声高涨”,“日侨700余名召开侨民大会之际,本官虽劝诫我侨民采取暂时之隐忍有利帝国之国策,但侨民表示已不能再忍耐”。(37)外務省編『日本外交文書』1923年第2冊、197頁。

面对“六一惨案”后沪津汉三地日本商业会议所不约而同地提出“军事威胁”的诉求,日本政府同样给予了正面回应。6月7日,日本外相内田康哉向驻华代理公使吉田茂发出训令,申明三点:

(1)务令地方政府行彻底取缔排日行动之措施。(2)一旦发生我在留邦民生命财产受损之事态,则务令中国知晓我国难保不采取临机之适当措施。(3)要求中国对我国于各地排日行动中所受损失予以赔偿。若中国提出令“伏见”舰离港之要求,则以我“伏见”舰员采取之措施为不得以之正当防卫答之,并告之我军舰将视事态状况自发采取适当行动。(38)外務省編『日本外交文書』1923年第2冊、58—59頁。

该训令明确回应了在华日本商业会议所的“军事威胁”诉求,不仅表明将采取“临机之适当措施”应对抵制日货运动,还明确发出了“伏见”号军舰将行使武力,镇压抵制日货运动的讯息。

综上所述,在华日本商业会议所为了维护自身经济利益,通过决议、请愿等形式向日本政府表达诉求、传递压力。而日本政府则顺水推舟,借助在华利益集团的呼声,不仅成功消解了经济界对政府的不满,还在民间经济团体的策应下推动了外交政策的实施。由此可见,以在华日本商业会议所为代表的日本在华利益集团与日本官方在维护及扩大在华权益上具有高度的一致性。

三、以舆论战相对抗

除上述以决议、请愿等形式向日本政府传递压力之外,在华日本商业会议所还试图通过强化舆论攻势与抵制日货运动相对抗。如前述天津日本人商业会议所所长菅野于1919年7月22日向内田外相发出请愿书之际,便曾提及“《益世报》,以及英国人经营的《京津时报》等报纸鼓吹抵制日货,外国传教士及其他外国人施以种种手段教唆学生”。(39)外務省編『日本外交文書』1919年第2冊下巻、1390頁。作为对策,菅野提出“应将请愿书刊登于日本国内报纸……以酝酿舆论”。(40)外務省編『日本外交文書』1919年第2冊下巻、1392頁。

1923年5月23日,天津日本人商业会议所在致日本政府的请愿书中,再次就舆论策略指出:“有关排日排货之报纸报道,以及传单挑拨事端,鼓吹抵货,阻碍彼我国交,妨碍通商,应依据报纸条例及印刷物取缔条例严厉取缔”。(41)天津日本商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、68—69頁。

同年6月2日,上海日本商业会议所在致日本外相及驻华公使的请愿书中也对抵制日货运动的相关舆论予以特别关注,建议日本政府要求中国政府“依据报纸条例、印刷品取缔条例,严厉取缔刊登抵制日货等挑拨性报道者,以及散播抵制日货传单者”。(42)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』、187—190頁。

在打压抵制日货运动相关宣传的同时,在华日本商业会议所还积极筹划反抵制舆论。1923年6月18日,日本商业会议所联合会在东京召开,汉口日本商业会议所借机就舆论对策向联合会建议称:“应当禁止报纸记者之排日宣传,根除排日传单……请联合会在报端大力宣传(日方主张)”。(43)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』、472—473頁。同日,天津日本人商业会议也就发动舆论战应对抵制日货运动一事向日本商业会议所联合会提出以下建议:

本所设置特别委员会,经过种种研究,决定秘密操纵中文报纸……此外,应策动直隶派及外交派政客策士从舆论上攻击中国当局,且应当将抵制日货运动宣传为紊乱内政、阻碍外交之暴动……此外,以《益世报》为首,当地舆论被十数种排日报纸所包围,同意吾人之立场者竟无一报,因此应当投入相当资金获取具相当实力之中文报纸支持。抵制日货运动为职业性排日运动家、政治野心家及部分不正当竞争者所掌控,而专心买卖之商家颇受其苦。然而由于没有一家报纸敢于公开支持良心商家之主张,因此商家唯恐受到口诛笔伐而违心袖手旁观、随波逐流。因此,唯有加大与专心买卖之良心商家及稳健知识阶层之疏通,通过操纵树立一中文报纸,方能建立一道预防抵制日货之障壁。(44)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、76頁。

天津日本人商业会议所的上述主张不仅包含打压中国有关抵制日货宣传的内容,也包括支持“政客策士”攻击中国政府,甚至还提出了暗中操纵报纸等卑劣手段。

7月7日,在上海日本商业会议所的组织下,日本经济日报社、日日新闻社、上海日报社三家报社在日人俱乐部举办题为“抵制风潮之经过与中国最近之时局”的讲演会,(45)《日新闻界亦将为抵制潮开会》,《申报》1923年7月5日。在大肆诋毁抵制日货运动性质的同时,还积极笼络新闻界以展开舆论攻势。

在华日本商业会议所以舆论战对抗抵制日货运动的动向很快便传导至日本国内商业会议所。6月28日,大阪商业会议所发起“对华问题实业大会”,议定“中国官民蔑视通商条约,以挑战姿态敌视吾人”,“宜督促政府从速以最强硬之态度对待中国,灭绝祸根而后已”。同时,大会还推举20名执行委员到各地演说,题目有如“恩将仇报之中国”“排日问题之解剖与对抗方法”等,(46)《国外要闻》,《申报》1923年7月7日。其目的不外乎唤起舆论共同应对抵制日货运动。

7月8日,日本商业会议所联合会、日华实业协会、东京实业组合联合会等团体的41名代表召开评议会,专门讨论如何激发舆论以应对抵制日货运动。该评议会决定自15日起在日本国内六大都市分别举行对华国民大会,以实现激发社会舆论的目的。(47)「排日対策国大会六大都市で開催、聯合協議会で決定する」、『中外商業新報』1923年7月8日。

上述日本商业会议所针对抵制日货运动展开的种种舆论对抗措施,意在通过歪曲抵制日货运动性质,丑化中国,美化日本侵华行径,以达到强化日本社会一致反对抵制日货运动的民意基础,督促日本政府对华展开强硬交涉的目的。

四、商业会议所间的联动

随着1915-1923年间抵制日货运动的不断深入,特别是1923年抵制日货运动升级为全面对日经济绝交运动后,日本在华经济利益集团开始感受到前所未有的压力。(48)《国权回复与经济绝交》,《上海总商会月报》1923年4月号,第3-4页。对此,在华日本商业会议所在应对抵制日货运动时,已不再局限于展开相关调查,以及做出决议、发起请愿活动、以舆论战相对抗等,而是试图把各地商业会议所联合起来,形成联动机制,共同应对抵制日货运动。这一联动机制体现在两个方面,一为与日本国内经济团体的联动,二为在华日本商业会议所之间的联动。

首先为在华日本商业会议所与日本国内经济团体之间的联动。前述天津日本人商业会议所于1923年5月23日议定抵制日货运动对策时,便通过信函将决议内容发至日本商业会议所联合会事务所(即东京商业会议所)、日华实业协会等经济组织,以强化相关措施的实施。在发给日本商业会议所联合会的信函中,天津日本人商业会议所声称:

中国之抵制日货运动频频发生,且愈发严重。若吾人持拱手漠视之态度,则贪图私利之无赖之徒及不正当竞争者将愈发嚣张。不仅日华通商将遭到妨碍,且我帝国之经济利益亦将受到影响,终将导致彼我国交之重大事件。(中略)在此,建议贵联合会至急做出决议并向我政府当局提出请愿。(49)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、70頁。

在发给日华实业协会的信函中,天津日本人商业会议所要求日华实业协会帮助向内外新闻社及日本国内各地商业会议所转发其决议,(50)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、71頁。体现出其一贯有之的舆论战应对思维。

天津日本人商业会议所的这些努力迅速得到相关经济团体的回应。6月16日,日本商业会议所联合会复电天津日本人商业会议所:“对日经济绝交、抵制日货运动明显违背日华通商条约、无视国际信义,本联合会已要求政府迅速以强硬态度要求中国政府采取根本之解决方法。”(51)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、75頁。18日,日华实业协会亦对天津日本人商业会议所的建议予以回复,提出一同“要求日本政府对排日运动采取强硬对策”。(52)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、78頁。

其次为在华日本商业会议所之间的联动。1923年5月10日,天津日本人商业会议所致函上海日本商业会议所(在华商业会议所联合会总部所在地),提议召开“在华日本商业会议所联合会临时会议”,共同应对抵制日货运动。(53)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』、186頁。接到建议后,在华日本商业会议所联合会上海事务所于23日向汉口日本商业会议所发电询问召开联合会临时会议事宜,并得到积极响应。同时,汉口日本商业会议所在回电中还建议,“如中国地方政府不能有效制止违反通商条约、危害国交者,则我帝国应考虑拒绝参加关税特别会议及废除治外法权”。(54)漢口日本商業会議所編『二十一条問題に籍口せる武漢地方の排日風潮』、3頁。“六一惨案”爆发后,面对日趋激烈的抵制日货运动,汉口日本商业会议所联合长沙日本居留民会,共同派出三名代表于6月7日拜会上海日本商业会议所,商讨抵制日货运动对策,并再次督促召开“在华日本商业会议所联合会临时会议”。(55)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』、186頁。

为了尽快促成在华日本商业会议所联合会临时会议的召开,天津日本人商业会议所于6月23日再次致电在华日本商业会议所联合会,提出邀请日华实业协会、日本商业会议所联合会等国内经济团体及中国主要城市的日本总领事馆代表一并参会,以壮大声势。电文主要内容如下:

长沙事件发生后,抵制日货运动扩展至内地,各开港城市情势愈发恶化。为保护我在华商民生命财产安全,预防无谋轻躁排日运动者对日华国交之破坏,建议立即召开临时联合会议,并请日华实业协会、内地商业会议所联合会,以及与中国关系密切之大阪、神户、东京、横滨、长崎等地商业会议所派出调查委员列席,亦请外务省北京公使馆,上海、汉口、天津、青岛、济南等地总领事馆派出代表参会,并请上海商务官出席,共同商讨对策,采取一致行动。(56)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、79頁。

天津日本人商业会议所还在电文中提议,如果“有加盟会议所对召开临时会议持有异议,则可根据联合会会则第九条至第十一条之规定,由上海、汉口、天津三地商业会议所单独召开联合会议”,显示出即使不能聚集起所有在华商业会议所的力量,仅沪、汉、津三地也应联动起来,共同应对。这也从侧面反映出抵制日货运动给日本在华经济利益集团造成巨大压力,使其不得不构建一个应对抵制日货运动的共同机制。

对此,上海日本商业会议所于6月27日复电天津日本人商业会议所,表示“完全赞同天津商业会议所的提议,并可考虑由上海、汉口、天津三地商业会议所单独召开会议”。(57)天津日本人商業会議所編『天津に於ける排日貨運動』、80頁。

在天津及汉口日本商业会议所的鼓动之下,在华各地日本商业会议所最终商定于7月12日召开在华日本商业会议所联合会临时会议,专门讨论抵制日货运动的因应之策。参加此次会议的共有43人,他们的所属团体不仅涵盖了上海、天津、汉口、大连、青岛、济南等在华日本商业会议所,还包括东京、大阪、神户、京都、名古屋、长崎、广岛、门司、福井、福山等日本国内商业会议所,以及日华实业协会的代表。(58)上海日本商業会議所『二十一箇条問題に関する排日状況』、194—197頁。由此可见,以上海、天津、汉口三地日本商业会议所为首的日本在华经济利益集团试图联合所有的利益相关者,共同应对抵制日货运动。

在此次联合会临时会议上,上海日本商业会议所副所长米里纹吉被推选为议长。米里在会上首先对中国内政大加评论,称“中国自辛亥革命以来(中略),惟努力于国权之恢复,而于内政上比革命以前并无何等改善,且似反形紊乱”,并提出所谓“希望中国勿徒事对外,须专心一意改善内政,俾早日树立巩固之中央政府,有可确保外人生命财产之完全之国家”的主张,暗指抵制日货运动是由中国国内政局紊乱、中央政府统制不力所致。同时,米里还认为日本政府目前的应对措施“似毫无任何效果”,并警告称“日本之隐忍自重亦有限度”,“不仅以一纸抗议已焉,此时当由何等具体之方法以谋对策”。(59)《日商会联合会之第一日》,《申报》1923年7月13日。

在联合会临时会议上,首先就抵制日货运动发布了一份宣言书,将抵制日货运动定性为“践踏通商条约、无视国际信义、侮辱迫害日本商民之暴举”,完全无视中国人民要求收回旅大、取消“二十一条”的正当要求。同时,宣言书还把日本包装为“向来顾念东亚和平,对中国常同情待之”的形象,声称日本“始终以隐忍自重、公明正大之态度对待排日运动”,(60)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』、198頁。而对日本采取的高压政策视而不见。联合会议还向日本政府提出应对抵制日货运动的15项要求:

(1)帝国政府应要求中国政府及地方官宪就此次排日运动致歉。(2)此次排日排货运动引发的直接及间接损失概由中国政府及地方官宪承担连带责任,并予赔偿。(3)帝国政府应严正交涉,向中国政府及地方官宪提出如下要求:1.各督军、省长惩罚排日运动之唆使者及主导者;2.中国各地方官宪发布取缔排日运动之通告;3.解散以排日排货为目的之团体及同业公会;4.总商会及其他公私团体取消有关抵制日货之决议;5.严厉处罚妨碍日货交易及输出者;6.地方官宪直接保护在留日人及其雇用之中国人所用必需品之购买及运输;7.严禁排日报纸、杂志、书籍、传单等的销售及散布,以及排日电影之上映;8.删除教科书中有关排日思想之内容;9.中国政府公布有关取缔排外运动的取缔规则,此规则应包含严厉之罚则;10.中国政府公布所谓二十一条之残存条目,以消解中国国民之误解。(4)帝国政府要求中国政府限期执行上述三项。若超期未见解决之迹象,帝国政府将视中国陷入无政府状态,放弃对中国之一切好意性政策,并将采取必要之直接行动,以保护在华同胞生命财产及通商权利。(5)要求在开港地新设、扩大外国人居留地。(6)在北京外交团的监督下,中国政府在主要水陆交通要道设置特别警察机关。(7)延期进行中国特别关税会议及司法制度调查。(8)在中国树立牢固之中央政府前不予借款。(9)由兵变、暴动及其他原因造成各国之损害及无担保债权由关税及关税剩余金优先充用。(10)当暂时无法由中国政府获得赔偿金时,受害邦民根据必要可请当地商业会议所进行调查后,向政府请求临时救济金。(11)当发生类似长沙事件时,应直接要求海军陆战队登陆以为自卫之手段。(12)各地在留民根据必要,组织义勇队以为自卫之策。(13)本联合会请求政府向中国各地支付缓和排日运动费。(14)为沟通两国主张,迅速召开日华两国商业会议所联合会议。(15)迅速解决大连重要物产交易市场之建设问题。(61)上海日本商業会議所編『二十一箇条問題に関する排日状況』、199—201頁。

上述15项要求可谓是在华日本商业会议所对抵制日货运动对策的集大成。在这些要求中,与抵制日货运动直接相关的仅有前3项,但附带条目竟多达15项。这些条目除惯常的“取缔运动”“惩罚肇事者”“解散团体”等要求外,还包括“严禁排日报纸、杂志、书籍、传单等的销售和散布”等体现舆论战对策的内容,甚至还包括“删除教科书有关排日思想之内容”“要求中国政府公布有关取缔排外运动的取缔规则”等要求;后12项则多是借题发挥,不仅包括“在外交团监督下增设警察机关”“延期进行中国特别关税会议”“海军陆战队登陆以自卫”等政治恫吓及军事威胁,也包括谋求“新设、扩大外国人居留地”等治外法权的内容。这些要求完全无视中国主权,以盛气凌人之势要挟中国政府,反映出其为打压抵制日货运动无所不用其极的迫切心态。

结 语

1915—1923年间,在华日本商业会议所对抵制日货运动的初期因应仅停留在进行相关调查层面上,后随着抵制日货运动于1919年再次爆发,特别是1923年演变为全面对日经济绝交运动后,其应对措施逐步升级为以决议、请愿等形式向日本政府表达诉求、传递压力,以及以舆论战相对抗,甚至想通过建立商业会议所间的联动机制来共同对抗抵制日货运动。从这些应对措施中能够看出日本在华经济利益集团面对抵制日货运动时的三个特点。

其一,以受害者自居,对自身从事的对华经济侵略事实视而不见。在华日本商业会议所的相关决议和请愿书,充斥着“蒙受巨大损失”“在华经济基础将荡然无存”等表述,这充分暴露出日本在华经济利益集团面对抵制日货运动时的惶恐心态,也说明其完全以受害者自居,唯恐自身利益受损,完全无视自身基于不平等条件从事的对华经济侵略事实。

其二,以审判者自恃,对抵制日货运动妄加评论、横加指责。梳理在华日本商业会议所的相关措施便不难发现,其动辄将抵制日货运动定性为“违背日华通商条约”“破坏日华国交”“无视国际信义”之举,选择性地忽略抵制日货运动从根源上始于日本对华的政治高压、经济侵略与扩张,甚至军事威胁的基本事实。

其三,与日本政府遥相呼应,有恃无恐。从在华日本商业会议所做出的相关决议、发起的请愿活动,以及日本政府的回应来看,二者在面对抵制日货运动时是遥相呼应的。一方面,日本政府通过政治高压、军事威胁等手段为在华日本商业会议所提供保护,另一方面,在华日本商业会议所则投桃报李,为日本政府提供商业情报,同时,也通过请愿等方式间接参与日本的外交事务,与日本政府的对华经济扩张路线保持一致,以有效维护自身的经济利益。正是因为有日本政府为后盾,在华日本商业会议所在面对抵制日货运动时,才能动辄有恃无恐地叫嚣以“必要之自卫手段”“断然措施”镇压抵制日货运动。

总之,以在华日本商业会议所为首的日本在华利益集团从一开始便对抵制日货运动予以极大关注,其在面对抵制日货运动时虽然也颇感压力,但基于自身的优势地位,其居高临下的姿态不曾有任何改变,应对手段也颇有选择余地。从其相关的应对措施不难看出,在华日本商业会议所一面极力维护自身利益,一面在客观上积极配合日本的对华经济扩张步伐,其与日本官方亦步亦趋,成为消解抵制日货运动的重要因素。