西四炒红果

2022-01-17曹磊

曹磊

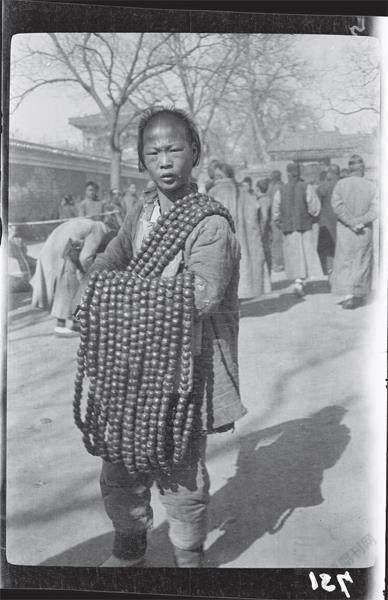

雍和宫庙会卖大挂山里红的北京小贩

这些日子,天儿眼瞅着越来越冷,就算正式入冬了,山里红最应季。山里红好吃,就是生的吃多了容易倒牙,胃里抽筋,还爱往上反酸水。八九十年代那会儿,老北京人吃山里红都是弄俩钢种盆往院里一搁,一个盆是空的,一个盆里岗尖儿、岗尖儿,装的全是刚从自由市场买回来的山里红。家里勤快的女人,多数都是奶奶、姥姥、老妈、媳妇什么的,搬个小板凳往那儿一坐。右手拿着水果刀,左手捏起一个山里红,一切两半,里头的籽挖出去不要,然后“啪嗒”一声,再把剩下的果肉往空的大盆里一扔。

收拾干净的山里红,倒在小铝锅里,搁上水。稍微讲究点的,再往锅里扔两块冰糖;要是不那么讲究的呢,㧟两勺白糖也成。小铝锅坐在蜂窝煤炉子上,小火慢熬,忽忽悠悠往外冒白汽,用不了多大工夫,屋里屋外就全是又酸又甜的香味。馋急了眼的小孩咽着吐沫,吸溜着鼻子,掀开锅盖,探头探脑一寻摸……满满当当一大锅,又红又黏,又软又烂,咕嘟、咕嘟直冒泡,这就是老北京人做的山楂酱。

老北京的山楂酱,要是拿到市面上卖,还分高低搭配两个版本。低配版的不用去籽,山里红囫囵个往锅里一倒,直接就熬。最后熬出来的山楂酱里头带籽,吃的时候也不用吐,闭着眼睛,稀里糊涂往下咽就成。老北京人给这路低配版山楂酱起了个外号叫“糊涂糕”,意思就是说,吃的时候甭忒较真,差不多就得,归了包齐,山楂籽也算是一味药材,吃到肚子里赶寸了没准还大补呢。100多年以前,冬天走街串巷卖“糊涂糕”的,多数都是北京南城本小利薄的小买卖人,吃“糊涂糕”的也都是社会最底层穷人家的小孩。

高配版的山楂酱,讲究可就多啦,熬之前必须去籽,熬的时候必须搁冰糖,临吃的时候最好还得往碗里找补一勺糖桂花。这种高配版的山楂酱,现在好多打着老北京招牌的饭馆都管它叫“炒红果”。炒红果明明是熬出来的,为什么非得加个“炒”字?这事就跟炒肝明明是熬出来的,前头也得加个“炒”字一样,前前后后掰扯了好几十年也没掰扯清楚,怎么说的都有。比较靠谱的说法,炒红果的这个“炒”,八成、没准、大概其是“神翻译”闹的乌龙。为什么这么说呢?

清朝入关以前,满族吃饭没后来那么讲究,也就是炒、炖、烤有限的几个花样,会说汉语的人也不多。清朝入关以后,八旗子弟跟北京的大街上轧马路,往左一看——本店特色菜烹虾段;往右一看——本店今日特价菜醋溜木须;冷不防的,身边推着小车还遛达过去一位,扯着脖子吆喝一声:“哎,红果儿啊,刚熬的!”烹、溜、熬这些烹饪手法,满族饮食习惯里原先没有,从汉语往满语翻译的时候也不知道应该怎么翻。挤对得实在没辙,最后只能四舍五入,合并同类项,凡是做熟了以后汤少的,都算炒;汤多的呢,都叫炖。炒肝、炒红果的“炒”,打根上说,就是这么来的。

“神翻译”这个说法听着挺有道理,真要是掰扯起来,也未见得特别靠谱。为什么这么说呢?因为北京原先真有一种叫炒红果的吃食,它还就是炒出来的。

这事说起来又是100多年以前了。清朝末年,京北顺义、密云、怀柔三县有一位专门负责弹压地面的小官叫黄德来,老家在京西北皂甲屯,官称“黄二爷”。俗话说,人熟、地熟好办事。顺义、密云、怀柔现在是出水果的好地方,晚清那会儿产的水果更多。黄二爷跟那边混得挺熟,方方面面全吃得开,后来索性辞官不做,借着这点人脉在西四路口开了个叫“尚记果局”的买卖,专卖各种干鲜果品。

炒红果算是老北京果局子的大路货,只要进了冬天,大大小小的买卖字号差不多全卖。只不过别的果局子卖炒红果,都是把山里红搁在锅里熬。黄二爷卖炒红果,那是蝎子拉屎——独一份,还真就是把山里红搁在锅里炒。

做这种炒红果,标配必须用皂甲屯产的山里红。皂甲屯的李子有名,山里红也特别好,个大皮薄,酸甜口,吃到嘴里又沙又面。黄二爷把皂甲屯的山里红买回来,先得跟现在做山楂罐头一样,拿小刀把红果里头的籽给旋下去,然后把掺了芝麻、瓜子仁的枣泥馅嵌进去。山里红收拾利落,再架上大铁锅,硬劈柴旺火,多搁冰糖,炒糖色。糖色炒得了以后,把嵌了枣泥的山里红倒进去,玩了命地急火快炒。多咱炒得锅里的汤差不多全干了,多咱算一站。

这种货真价实的炒红果,外头是脆的,里头是嫩的。“咔嚓”一口咬下去,先是一层嘎嘣脆的糖壳,然后是酸甜口,多少还带点焦香味,带点嚼劲的山里红,再往里是喷鼻香、齁掉牙的枣泥。一个红果从里到外,能吃出3种滋味、3种口感,复合型得那么好吃。

《四世同堂》里边有个桥段,说的是刚入冬的时候,冠晓荷坐着洋车逛西四,打算去果局子买两罐榅桲,再来包炒杏仁。回家拿榅桲汤拌白菜心,嚼着杏仁,喝着小酒,去去寒气。

冠晓荷吃的榅桲到底是个什么东西,眼下也是一本糊涂账,怎么说的都有。有的老北京风味的馆子,为了显得自己有文化、有底蕴,给吃主上炒红果的时候,特意还得交代一句:“我们这叫炒榅桲,榅桲在老北京话里就是山里红的意思。”

“榅桲就是山里红”这说法,不能说它全错,可也不能说全对。为什么这么说呢?“榅桲”这个字眼在中国南北方的意思不一样。南方人说的榅桲跟苹果算是亲戚,俗称又叫木瓜。这种果子一般不能直接吃,都是当佐料,再不就是当药材泡酒什么的。扬州有种特产的药酒,叫木瓜酒,用的就是这个榅桲。

老北京人说的榅桲,往根上捯,也是从满语化过来的,跟南方人说的榅桲,读音差不多,实际呢,一毛钱关系都没有。这个词翻译成汉语,本意是“酸甜”的意思。刚才咱们说了,满族入关以后,好多汉族的吃食找不着特别能对应的满语说法,只能是四舍五入,差不多就得,有的旗人就管吃到嘴里又酸又甜的炒红果叫“榅桲”。再后来,这个字眼在北京话里也可以泛指好多用山里红做的酸甜口的吃食。

榅桲最早是满族话,本意是“酸甜”的意思。您要是跟榅桲前头,再加个“炒”字,加个“煮”字,炒榅桲、煮榅桲,翻译成汉语,炒酸甜、煮酸甜,那就不像人话啦。所以说,冠晓荷吃的榅桲就只能叫榅桲,前头用不着再加别的字。