《材料力学》课程思政探讨与实践

2022-01-15谭冬莲

谭冬莲 李 杏

(上海应用技术大学 上海 201418)

0 引言

《材料力学》课程是机械类、土木类等工科专业的必修课,是基础课与专业核心课程之间密切联系的纽带,也是理论与实际密切结合的桥梁,能有效地培养学生科学地批判精神和质疑精神的学科。因此,《材料力学》课程在学生专业知识培养中占有重要的地位。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出“高校思想政治工作关系着高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人这一目标。要用好课堂教学这个主渠道,各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。为响应总书记的谈话并且回答好总书记提出的这一根本问题,结合个人教学实践与经验,提出《材料力学》课程思政改革方法。

材料力学是研究构件强度、刚度及稳定性的学科,是土木类专业的必修科目,一般在大二上学期开设,课时为64学时,衔接理论力学与结构力学,并称三大力学。且其与各门专业课紧密相关,凸显出它的基础性与重要性。因此在《材料力学》的课堂上开展课程思政非常合适。秉承“课程承载思政”“思政融于课程”的理念,挖掘材料力学课程中丰富的思政元素,从专业角度培养学生遵纪守法的职业道德,严谨负责的职业操守,在思想上培育他们勇于创新,敢于质疑的精神,锻炼学生探索真理百折不挠的勇气和终身学习的能力,树立正确的人生观、价值观。

1 课程思政的含义

课程思政中的“思政”,突出价值导向,是将社会主义核心价值观的基本内容转化为家国情怀、法制意识、社会责任、文化自信、人文关怀等价值情感和理想信念,将教学要求中的“高素质”“健全人格”等抽象概念细化为具体的教学元素,实现教书育人的效果。课程思政又不能做成思政课,不能牵强附会、把一些无关的“金句良言”硬塞进来,要与专业知识深度融合,要力求做到意境贴切、引申自然。

《材料力学》课程思政包含《材料力学》课程教学与思政教育两个方面,主体是工科大二学生,这一理念包含“把握当下”与“展望未来”两个方面。前者即指课程教育应做到使学生在课堂上学有所思学有所悟,充分掌握教学内容,让学生富有积极性,让课堂具有深刻性;后者指开展课程时应密切联系大学生未来发展,让课堂真正实现教书育人的作用,教授学生为人处事的道理,指引他们走出迷惘与困境,树立正确的人生观与价值观。

2 材料力学课程思政实践

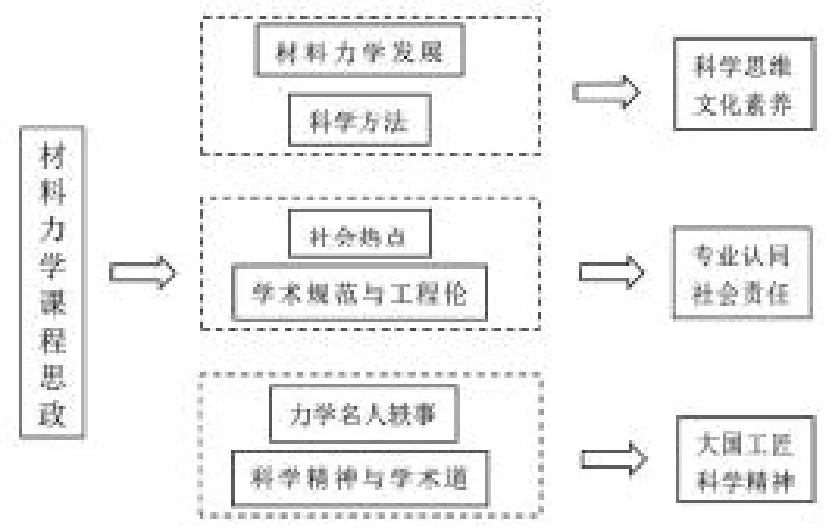

结合材料力学课程特点、思维方法和价值理念,有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果。图1给出了材料力学课程思政建设实践的基本框架。

图1:材料力学课程思政的基本框架

2.1 挖掘发展史中里程碑意义事件

在《材料力学》从无到有从只有骨架到四肢健全的漫长过程中,是无数科学家为之共同奉献的结果。例如,通常认为,意大利科学家伽利略《关于力学和局部运动的两门新科学的对话和数学证明》—书的发表(1638年)是材料力学开始形成一门独立学科的标志。在该书中这位科学巨匠尝试用科学的解析方法确定构件的尺寸,讨论的第—问题是直杆轴向拉伸问题,得到承载能力与横截面积成正比而与长度无关的正确结论。早在1620年荷兰物理学家和力学家比克门发现,梁弯曲时一侧纤维伸长、另一侧纤维缩短,必然存在既不伸长也不缩短的中性层。英国科学家胡克于1678年也阐述了同样的现象,但他们都没有述及中性层位置问题。首先论及中性层位置的是法国科学家马略特。其后莱布尼兹、雅科布·伯努利、伐里农等人及其他学者的研究工作尽管都涉及了这一问题,但都没有得出正确的结论。18世纪初,法国学者帕伦对这一问题的研究取得了突破性的进展。直到1826年纳维才在他的材料力学讲义中给出正确的结论:中性层过横截面的形心。泊松比是泊松在1829年发表的《弹性体平衡和运动研究报告》一文中,用分子间相互作用的理论导出弹性体的运动方程,发现在弹性介质中可以传播纵波和横波,并且从理论上推演出各向同性弹性杆在受到纵向拉伸时,横向收缩应变与纵向伸长应变之比是一常数,其值为四分之一。但这一数值和实验有差距,如1848年G.维尔泰姆根据实验就认为这个值应是三分之一。

在讲课过程中加入这些有趣的科学发现的小故事,学生不仅掌握先辈们得出这些公式与定理的理论推导与实践证明,还通过这一过程掌握了通往科学的道路,了解科学探究进程,知其然并知其所以然,充分掌握知识的来龙去脉,将知识充分吸收。在这一过程当中,科学家们展现出的质疑、创新、不畏挑战、保持初心的科研精神更是让课堂得到升华。学生把这些伟人作为标杆,帮助他们树立远大目标,建立正确的人生观与价值观。

2.2 与社会热点密切结合

2019年10月10日晚,江苏无锡北环路附近一高架桥发生倒塌。为独柱墩桥梁由于重车严重超载发生的侧翻事件,与材料力学中提到的稳定性原理息息相关。再如2018年8月14日,意大利热那亚莫兰迪公路桥突然垮塌,事故造成43人死亡,多人受伤。事件造成大桥周围600多名居民被迫撤离,热那亚和意大利西北部地区及其通往法国的交通网络受到严重影响。经过一年多的调查发现造成大桥坍塌的主要原因是对大桥的保养维护不善。由于大桥处于近海环境,桥梁的钢筋长期暴露在外,直接造成了硫化物和氯化物的腐蚀,致使钢筋锈蚀,从而降低了大桥承载能力。这一事件表明材料强度和刚度会随着使用时间发展而发生变化,最终会导致不能继续承载,需要保养维护甚至重新修建。

2.3 加入名人轶事

《材料力学》发展涌现出了不少大师,包括郑玄,罗伯特·胡克,圣维南等等,通过讲述这些大师的生平事迹,以及他们对材料力学所做的突出贡献如胡克定律的重要性,会让整个课堂增添不少乐趣,激发学生的兴趣,让这样一门理论专业课不枯燥,让课堂活起来。通过对名人大师的了解,激发学生的崇拜之情,对他们树立人生榜样有激励作用。

通常认为拉压弹性变形规律是由英国科学家胡克提出来的,所以有了胡克定律,但是比胡克早1500年左右的东汉经学家郑玄就提出了“每加物一石,则张一尺”,胡克在后续发表的论文中特别说明他是在郑玄的基础上总结出来的。建于北宋的洛阳桥距今962年之久,是一座跨海大桥,洛阳桥址位于福建省江海汇合处,江潮汹涌,浪涛搏击,近千年前的中国桥梁工程师们,就是在这种困难的条件下,首创了一种直到近代才被人们所认识的新型桥基——“筏形基础”;所谓“筏形基础”,就是用船载石沿着桥梁中线抛下大量石块,使江底形成一条矮石堤,然后在堤上建桥墩;洛阳桥桥墩全中用长条石交错垒砌,两头尖,以分水势,减轻浪涛对桥墩的冲击;为了巩固基石,中国古代劳动人民还首创了“养蛎固基法”,即在基石上养殖牡蛎,使之胶结成牢固的中流砥柱,这是世界上把生物学应用于桥梁工程中的先例,仍可以从那些缀满白色蛎房痕迹的桥墩石,洛阳桥的建造,使洛阳江天堑变通途。它为南宋时期泉州漳州出现的大规模造桥工程,提供了丰富的经验。

3 结语

总的来说,《材料力学》是一门经典的“老”课程,但仍需要更多的“新”血液的注入,一同创造出新方法与新思路,以更加完善的方式培育学生全面发展,这就是课程改革的意义。《材料力学》课程思政改革对教师提出了更高的要求,不仅需要带领学生掌握好理论知识,还需要更深入地去思考书本理论与工程实践如何更好的联系起来以及课堂教学如何与学生未来产生联系。教师应不断完善个人魅力,将学科内涵与自身修养融合,上好《材料力学》这门基础课程,实现《材料力学》与课程思政的完美结合,在潜移默化中发挥其教书育人的作用,培养学生的学科热情及树立契合社会主义核心价值观的人生观与价值观,契合社会主义核心价值观的职业道德观,在未来的职业生涯中以工科学生特有的沉稳与严谨的态度战胜一个又一个的难关,成为建设祖国的得力干将。