非正规就业对已婚女性个体生育意愿的影响

——基于CHNS数据的研究

2022-01-15李红阳

一、引 言

随着劳动力市场改革深入和数字经济快速发展,我国劳动力市场中非正规就业的规模和比重呈逐年上升趋势

。《中国就业发展报告(2019)》(就业蓝皮书)显示,自2019年以来,工作呈现碎片化、平台型的新形态,稳定的雇佣关系比例降低,非正规就业占据重要地位。较之男性,女性在正规就业中更易受到排斥,下岗后再就业也更加困难。当正规就业岗位供需失衡时,女性更易通过非正规就业渠道进入劳动力市场

。国家统计局的相关数据显示,我国育龄妇女平均生育子女个数从1990年的2.35个下滑到2019年的1.635个。由于生育率长期低迷、出生人口持续减少,我国就业人数自2017年开始下降,正面临“低生育陷阱”、年轻劳动力短缺、养老负担过重的严峻挑战。关于女性劳动参与对生育意愿的负向影响已被部分研究证实

。生育意愿代表个体最优生育决策下的子女数量,即在我国不受计划生育政策限制时个体希望生育的子女数量。然而,鲜有文献考察非正规就业对已婚女性个体生育意愿的影响。

非正规就业一直被各经济体视作保持劳动力市场弹性的重要方式,在我国常被称作灵活就业,可满足气候、季节、市场需求变化等因素导致的企业弹性用工需求和灵活经营的目的

。新冠肺炎疫情的暴发导致我国2020年上半年出现大范围的停产停工。企业通过招聘大量的临时工、主动或被动地实施弹性工作制、采取远程办公等方式起到了灵活组织生产的目的。但新冠肺炎疫情的冲击也突显正规就业者与非正规就业者之间的差异,非正规就业者面临收入锐减甚至零收入、陷入阶段性失业等严重的经济问题。已有研究证实,较之正规就业者,非正规就业者通常劳动收入较低、福利保障较差、违约成本和解约成本较低、工作稳定性较差、难以获得与职业技能有关的培训和再就业较为困难等

。而收入水平、就业机会、教育水平和女性家庭地位是影响个体生育意愿的重要因素

。非正规就业者的生育机会成本较低会提高其生育意愿,收入较低则难以养育较多子女。因此,非正规就业对已婚女性个体生育意愿的净效应有待实证检验。

直接研究非正规就业影响生育意愿的文献较少,仅少数文献考察了女性劳动参与对生育意愿的影响。Hackett和Marquez-Padilla(2019)指出,洗碗机的应用和普及替代了女性的家务劳动,促使一部分墨西哥女性获得非正规就业机会和工资性收入,从而降低了整体生育率

。李月等(2020)发现我国女性劳动参与对个体生育意愿产生负向影响,主要是女性劳动参与提高了家庭收入而减少女性对家庭照护的时间

。本文利用1997—2011年我国CHNS的非平衡面板数据,探讨非正规就业对已婚女性个体生育意愿的影响。

本文的研究发现:第一,较之正规就业,非正规就业显著提高已婚女性想要生育的孩子数量,替代效应占据主导地位。第二,在划分非正规就业类型、采用不同的控制变量、区分年龄和收入水平后,上述结论仍然稳健。在克服内生性问题后,较之正规就业,非正规就业使已婚女性个体愿意生育孩子的数量增加了0.465个。第三,修改后的《中华人民共和国劳动合同法》(下文简称新《劳动合同法》)的实施弱化了非正规就业对已婚女性个体生育意愿的正向影响。

本文的贡献主要体现在四个方面:第一,从研究视角看,首次考察非正规就业对个体生育意愿的影响效应,为理解发展中国家生育率下降提供新的角度;第二,从研究方法看,利用社区非正规就业比例作为个体非正规就业的工具变量,较好地克服了潜在的内生性问题,并使用倾向得分匹配法纠正样本可能存在的选择性偏差,从而得到更为可靠的计量结果;第三,从研究内容看,进行较为全面的稳健性检验,并采用基于倾向得分匹配的倍差法进一步考察新《劳动合同法》这一政策冲击对该效应的作用;第四,从研究结论看,为政策制定者通过鼓励灵活就业和完善相关劳动法律法规等方式调节非正规就业比例来间接调控人口数量提供有益的理论支撑。

二、相关文献综述与影响渠道

(一)关于生育意愿的内部影响因素

Becker(1960)的家庭经济学提出女性生育成本-收益理论及子女质量与数量替代理论,认为收入提高会通过收入效应和替代效应影响个体生育决策

。在将孩子视作耐用消费品的前提下,收入效应刻画了随着收入增加,父母倾向于生育更多孩子。由于孩子越多,所需投入家庭的时间越多,自我增值的时间就越少。替代效应刻画了随着收入的增加,父母养育孩子的时间机会成本上升,从而降低其生育意愿。与此同时,家庭财富和社会地位通常是借助提高子女的人力资本来代际传承的

。在认识到教育回报率与教育水平之间的正比例关系后,替代效应还刻画了随着收入的增加,子女质量会在一定程度上替代子女数量,家长更加注重提高子女的健康程度和教育水平,从而进一步降低其生育意愿。实际上,收入效应和替代效应相互作用,净效应一般不清楚。然而,国内外学者从不同的角度解释现实中生育意愿下降的原因,已得到较为一致的结论,即女性收入水平的提高会降低其生育意愿。一是就业机会的增加及随之而来的收入提升。已婚女性可通过参与劳动获得收入,从而提高家庭总收入

。已有研究发现,女性劳动参与率的提高降低了其生育意愿

。二是教育水平的提高带来的就业机会的增加和收入的提升及来自于职业晋升和教育回报率提高引致的收入提升。已有研究证实存在生育工资惩罚,人力资本越高的女性的生育机会成本越高,女性的受教育年限增加对其生育意愿具有负向影响

。Health和Jayachandran(2016)采用1991—2011年世界银行的国别数据研究后发现,随着发展中国家女性受教育年限的增加和劳动参与率的提高,其生育意愿逐步下降

。刘丰和胡春龙(2018)的研究发现高学历女性和高收入女性选择推迟育龄以获得更高的教育回报率,人力资本对其生育意愿具有负向影响。三是收入提升缩小了婚内收入差距,进而带来女性家庭地位的提高

。郭凯明等(2016)发现当女性家庭地位上升提高了家庭对女性福利水平的重视程度时,女性的生育意愿和家庭劳动时间却下降

。

(二)影响渠道

关于直接研究非正规就业对女性生育意愿影响的文献较为少见,间接的研究主要涉及非正规就业对微观个体收入的影响。较之正规就业,非正规就业降低个体劳动收入

。风险溢价理论认为非正规就业者的解雇成本和监督成本相对较低,面临较高的工作不稳定性,失业风险较高,因此应获得一定的风险溢价作为补偿

。然而,非正规就业者的收入通常低于正规就业者,二者的收入差距呈不断扩大的趋势

。一是除受教育年限、工作经验等人力资本特征上的差异外,非正规就业者与正规就业者的收入差距仍存在无法解释的部分

,即劳动力市场歧视造成的收入差距。二是较之正规就业,非正规就业抑制个体人力资本的积累和变现

。尽管少数研究发现女性临时工可通过“干中学”不断缩小与正规就业者之间的工资差距,甚至通过经验积累最终达到或赶超正规就业者的工资水平

,但较之正规就业者,非正规就业者不仅较少对自身进行教育投资,难以获得与提升技能有关的培训,还缺少获得职业晋升的机会

,降低了其经验回报率

。在诸多发展中经济体中,正规就业比例较低,大部分劳动者尤其是从事技术门槛较低工作的劳动者常经历频繁的工作转换

。经济形势低迷时期,非正规就业者也只能获得短期的固定合同或失业

。

2.被解释变量:生育意愿

。在我国,如果不受计划生育政策限制,个体希望生育的子女数量即为生育意愿。CHNS在1991—2011年针对在婚、丧偶和离婚的所有52岁以下的妇女调查了其生育观,询问其“如果可以自由选择生育数量,是否还想要孩子?”“如果还想要孩子,想要孩子的数量是多少?”这两个问题,二者之和为生育意愿。生育意愿分布如表1所示。

4.区分个体的收入水平。孩子的养育成本和生育机会成本是直接影响已婚女性生育意愿的重要因素。虽然在基本回归中控制了家庭总收入,但考虑到不同收入水平的已婚女性可承担的养育成本和面临的生育机会成本存在差异,本文根据已婚女性收入水平的分位数将其划分为4个子样本并分别进行回归(结果见表9)。结果显示,对于收入水平在(p25,p75]的已婚女性,非正规就业的估计系数均在1%的水平上显著为正;对于收入水平在(0,p25]和(p75,p100]的已婚女性,非正规就业的估计系数分别在10%和5%的水平上显著为正。这说明在考虑已婚女性个体收入差异的影响后,前文的估计结果依然稳健。

三、数据来源与模型设定

(一)数据来源

本文的数据来源于中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,CHNS),为北卡罗来纳州立大学人口中心负责采集的人口抽样调查数据。该调查包括1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011和2015年共10轮,覆盖辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西、贵州、北京、上海和重庆等地区,已被众多学者开展与个体生育决策有关的研究所采纳。本文采用CHNS的数据主要有三点原因:第一,较之其他公开的微观数据,CHNS的时间跨度较长,可在此基础上构建一个微观个体层面的非平衡面板数据;第二,可获取已婚女性的生育意愿信息;第三,可获取已婚女性是否为非正规就业信息。本文的样本限定在1997—2011年的52岁以下、18岁以上的已婚女性,未处理过的数据共计14099个观测值。

(二)模型设定

基于上述分析,我们可构建如下的回归模型:

(1)

(2)

首先,针对被解释变量大多取值为0、是否存在Over-dispersion现象这两个问题,我们分别采用零膨胀泊松回归(ZIP)、负二项回归和泊松回归进行检验(结果列示于表3的(1)—(3)列)。(1)列的ZIP的结果显示,Vuong统计量为-0.00,绝对值远小于1.96,故不能拒绝“可以使用标准泊松回归”的原假设。(2)列的负二项回归的结果显示,Alpha值接近于0,不存在Over-dispersion现象,说明使用负二项回归并不优于泊松回归。进一步考察是否存在Over-dispersion现象时,被解释变量生育意愿的标准差(1.051)是均值(0.884)的1.25倍,也表示不存在Over-dispersion现象,均值与标准差值并没有太大的差异。因此,计数模型使用标准泊松回归较为合适。(4)、(5)列分别为泊松回归的边际效应和发生比率,(6)列为式(1)的OLS回归结果的对照。(1)—(6)列的回归结果显示,非正规就业均在1%的水平上显著为正。

4)焊缝组织试样则选用FeCl3 5 g -HCl 15 mL-H2O100 mL溶液腐蚀15 s左右。

(3)

式(3)的变量含义与式(1)、(2)一致。

“一带一路”是符合我国国情的发展战略,它的实施将促进中国经济,社会,文化的迅速发展,并促进沿线国家之间的经济文化交流。因而国家战略层面的政策不容忽视,这些政策是指导纺织服装产业发展的基础。“一带一路”的政策首次提出之后,相关具体实施政策陆续推出,如图1所示。

如前文所述,非正规就业者在劳动条件、工作稳定性和社会保障等方面均处于弱势。在我国的劳动力市场中,非正规就业者与正规就业者之间的收入差距呈现逐渐扩大的趋势

。近年来,我国劳动力市场化改革强调让每个劳动者体面就业。2008年,新《劳动合同法》开始实施及一系列劳动法规陆续出台,不断加大各项劳动者权益保障政策的执行力度,对是否签订劳动合同、固定期限合同转为非固定期限合同、社会保障、违约和解约等予以规范。例如,新《劳动合同法》规定用人单位与劳动者签订两次固定期限的劳动合同,再续签时必须签订无固定期限的劳动合同,如果超过一年仍不签约的,自动视为与劳动者签订无固定期限的劳动合同。已有研究证实了新《劳动合同法》实施的有效性。陈祎和刘阳阳(2010)采用博弈论的方法,证实签订劳动合同提高了进城务工人员收入,并在控制样本选择性偏差后,签订合同依旧可显著提高14%—14.9%的月收入

。杜鹏程等(2018)利用双重差分法评估新《劳动合同法》的实施对农民工福利水平的影响,发现新《劳动合同法》降低农民工的工作时长、提高其拥有各项社会保险的比例,在消除样本的选择性偏误后该结论同样成立

。新《劳动合同法》的实施通过弱化非正规就业引致的收入降低程度,进而弱化非正规就业对已婚女性个体生育意愿产生正向影响。

因此,较之正规就业,非正规就业引致的收入下降通过收入效应和替代效应影响个体生育意愿。收入效应刻画了随着非正规就业后,个体的收入下降、预算约束增加,实际消费能力降低,个体倾向于生育更少的孩子。替代效应刻画了随着非正规就业后,个体的收入下降,生育孩子的机会成本减少,通过子女人力资本代际传承家庭财富和社会地位的需求降低,在生育决策时更加注重子女数量而非子女质量,从而提高了其生育意愿。综上所述,非正规就业引致的收入下降通过收入效应降低个体生育意愿,通过替代效应提高个体生育意愿。根据已有研究得到的较为一致的结论,收入水平的提高会降低个体生育意愿,据此可推断非正规就业将提高个体生育意愿,即替代效应占据主导地位,净效应为正。

在互联网上搜索有关华堂村的经济资料,发现介绍华堂村有关情况的网站、资料很少,虽有一些企业在网上打了广告,但是网页除了公司名称、电话外,很少有其他信息.在走访村委的时候发现许多办公室中没有电脑,在信息时代,电脑是办公必不可少的工具,没有配备电脑和网络则无法及时获取最新信息,严重脱离时代.

随着国民经济发展,为适应建设创新型国家的重大需求,我国高等教育迫切要求培养高素质人才和创新型人才。“机械工程测试技术”是一门多学科交融课程,但在实际的教学过程中,往往由于其理论性强、实践性强等特点,学生普遍存在“入门难”“理解困难”等问题[1]。

此外,模型中还加入地区固定效应

、时间固定效应

及残差项

,由此产生5个年份二元虚拟变量(以1997年为基准)、10个地区二元虚拟变量(以北京为基准)。地区虚拟变量主要是控制地区地理位置、经济发展水平和劳动力市场制度等因素对个体就业类型和生育意愿的影响。剔除缺失值后,各变量分布于1997、2000、2004、2006、2009和2011年的11个省市,包括辽宁(606)、黑龙江(1008)、江苏(889)、山东(637)、河南(636)、湖北(677)、湖南(446)、广西(739)、贵州(641)、北京(145)和上海(135)。

1.2 研究方法 A组采用舒利迭(英国Glaxo Operations UK Limited公司,生产批号:20150221)治疗,50 μg/次,2次/d。B组在A组治疗的基础上加用复方异丙托溴铵(上海勃林格殷格翰药业有限公司,生产批号:20150124)治疗,将500 μg异丙托溴铵和2 ml氯化钠溶液混合后,雾化吸入15~20 min,2次/d。

四、实证研究结果及分析

(一)基本回归结果

表3的(3)列的结果显示,非正规就业在1%的水平上显著为正(0.231)。(6)列的OLS回归结果与泊松回归的结果一致,但泊松回归的估计系数无法直接与OLS回归系数的绝对值大小进行比较,需进一步测算边际效应。(4)列的边际效应测算结果显示,非正规就业在1%的水平上显著为正(0.204),说明较之正规就业,非正规就业使已婚女性愿意生育孩子的数量增加了0.204个。(5)列的发生比率测算结果显示,非正规就业者的生育意愿的发生比率比正规就业者高26%。因此,较之正规就业,非正规就业的已婚女性的生育意愿明显更高。

(二)克服内生性问题

Budig和England(2001)发现高工资能吸引女性从事灵活程度较低的工作,而已婚女性为抚养子女和照顾家庭也愿意接受与灵活程度较低的工作相对应的低工资

。Gunther和Launov(2012)针对西非国家科迪瓦特的研究发现,非正规就业者中有44.8%是迫于生活压力和生存困境的低收入者被动选择非正规就业,55.2%是高收入者主动选择非正规就业

。因此,个体是否非正规就业具有自我选择的特征,非正规就业与生育意愿之间可能存在双向因果关系,本文采用两种方法来尽可能地克服潜在的内生性问题。

是什么原因能够让他们的田间管理如此精准高效呢?他解释说:“曾经我们的祖辈需要上百人管理农场,但随着农业机械化水平的不断提高,和测土配方施肥技术的不断升级,我们才能够令繁重的田间管理变得如此轻松。特别是测土配方施肥技术的优化升级,令施肥更加精准高效,既减少了化肥投入,又保护了耕地,保证了作物产量和质量。”

1.工具变量法。本文借鉴尹志超和张诚(2019)等的研究思路,利用同一社区已婚女性的非正规就业比例作为已婚女性非正规就业的工具变量

。一方面,Mcelroy和Yang(2000)指出收入水平等条件相似的家庭容易选择同样条件的生活社区

。从现实出发,同一社区女性劳动参与率与个体劳动参与率呈正相关关系,同一社区非正规就业比例与个体非正规就业概率也呈正相关关系。另一方面,同一社区已婚女性非正规就业比例与已婚女性个体生育意愿没有直接关系。因此,使用同一社区已婚女性非正规就业比例作为工具变量是合适的。

从表4的(1)列看,第一阶段的回归结果显示,社区已婚女性非正规就业比例在1%的水平上显著为正(0.720),说明社区已婚女性非正规就业比例与已婚女性个体非正规就业的概率具有较强的相关性。(1)列的工具变量有效性的检验结果显示,不可识别检验Kleibergen-Paap rk LM统计量的P值为0,说明在1%的显著性水平上拒绝“工具变量识别不足”的原假设。从第一阶段弱工具变量的检验结果可知,以社区已婚女性非正规就业比例作为工具变量,弱工具变量检验Cragg-Donald Wald F统计量为2012.38,大于10%的偏误下的临界值16.38,即可拒绝弱工具变量的原假设。而Hansen统计量的P值为0,说明模型恰好识别,无需进行过度识别检验。因此,本文选取的工具变量是有效的。(2)列采用工具变量的泊松回归结果显示,在克服内生性问题后,在其他条件不变的情况下,非正规就业在1%的水平上显著为正,实证结果是稳健的。由泊松回归测算边际效应的结果看,较之正规就业,非正规就业使已婚女性愿意生育孩子的数量增加了0.465个。

2.倾向得分匹配法。为更好地控制样本的选择性偏差,本文采用倾向得分匹配法(PSM)进行再检验。样本分为处理组(

=1)和控制组(

=0),通过为处理组的每一个观测值匹配一个其他条件较为相近的控制组(非正规就业类型不同的除外)来构建反事实因果状态。借鉴王天宇和彭晓博(2015)、倪国华和蔡昉(2015)等的做法,用于筛选控制组的协变量包括已婚女性及其配偶的年龄、教育水平、户口、年收入、个体所处地区和配偶是否为非正规就业

。配对后,可量化求出非正规就业对已婚女性个体生育意愿的平均处理效应。

(4)

其中,

代表处理组,

代表控制组,

代表与非正规就业已婚女性匹配成功的正规就业已婚女性的权重系数。为保证计量结果的可靠性,本文分别采用1∶1匹配、1∶3近邻匹配和核密度匹配三种方法来估计非正规就业的平均处理效应

,回归中同样控制地区固定效应和时间固定效应(回归结果见表5)。

在表5的(1)列中,采用1∶1匹配、1∶3近邻匹配和核密度匹配三种方法的结果显示,非正规就业的平均处理效应均在1%的水平上显著为正,说明较之正规就业,非正规就业显著提高了已婚女性的生育意愿。本文还进行了匹配前后的平衡性检验,结果显示协变量的偏差性均小于20%,匹配后的处理组与控制组不存在显著差异,说明本文采用倾向得分匹配法是得当的。

(三)稳健性检验

近年来,相关工程实例针对客专桥梁结构变形控制要求高,工程实例中大多推荐区间左右线隧道分开下穿相邻桥跨,以增加隧道与桩基之间的净距,对于不同的平面交叉关系、地层、区间左右线间距等采用了相对安全的土体加固、隔离措施,均达到了较为理想的效果。

2.添加不同的控制变量。已有研究认为,通常有兄弟姐妹的个体偏好组建一个大家庭,而出生于独生子女家庭的个体则更加注重孩子质量。因此,本文在控制变量中进一步加入已婚女性及其配偶的兄弟姐妹个数并重新进行回归,结果列于表6的(3)列。结果显示,非正规就业的估计系数仍在1%的水平上显著为正。此外,考虑到是否养育过小孩可改变已婚女性对生育小孩的看法,在一定程度上影响个体的最优生育数量,但是否有孩子与年龄、家庭收入等因素高度相关,所以基准模型中未加入其作为控制变量。本文的控制变量中加入是否有孩子二元虚拟变量并重新进行回归,得到的结果列于表7的(1)列。结果显示,非正规就业的估计系数仍在1%的水平上显著为正。

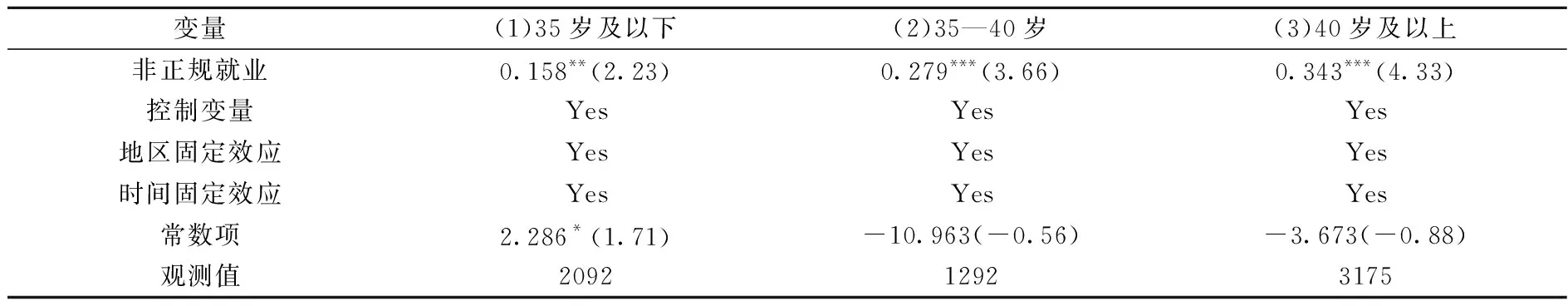

3.区分出生年份和年龄。我国自1979年开始实施独生子女政策,按照二十周岁的法定结婚年龄计算,第一波受到该政策影响的育龄女性应出生于1960年之前。虽然被解释变量生育意愿为不受独生子女政策限制时愿意生育的子女数量,但独生子女政策长期实施可能会改变已婚女性的生育观念。因此,本文将样本分为1960年之前出生和1960年之后出生两个子样本并分别进行回归,结果列于表7的(2)、(3)列。此外,从医学角度看,35岁为女性最佳生育年龄的上限,35—40岁女性的生育能力直线下降,40岁以后女性生育的可能性出现断崖式下滑。因此,本文将样本分为35岁及以下、35—40岁、40岁及以上三个子样本并分别进行回归(见表8)。结果显示,前文的估计结果仍然稳健。

在公共卫生事件舆情得到控制,顺利解决之后,公民注意力仍未消散,不论是失职的官员或者是通过自媒体平台传播不实信息的造谣者,都应该有一个全面系统的制度对其进行约束和责任的追究,培养人们在自媒体时代的责任意识,规范舆论环境。失职官员的追究则可以强化官员在事件中的作用和意识,同时通过法律的威慑使得官员更加关注事件的妥善解决,后续的结果也有利于舆论的平息。

1.区分非正规就业类型。非正规就业者可进一步区分为个体经营者和非个体经营者两类。其中,个体经营者包括有雇工的个体经营者和无雇工的个体经营者,非个体经营者包括临时工、领取工资的家庭帮工和无报酬的家庭帮工等。个体经营者和非个体经营者的收入水平、工作稳定性和工作自主权等方面均存在显著差异。因此,本文将非正规就业者分为个体经营者和非个体经营者两类并重新进行回归,得到的结果列于表6的(1)、(2)列。结果显示,个体经营者和非个体经营者的非正规就业的估计系数均在1%的水平上显著为正。

(四)进一步研究:新《劳动合同法》的作用

1.关键解释变量:非正规就业

。根据国际劳工组织ILO(2004)的定义

,我们构建非正规就业,取值1代表非正规就业

,取值0则代表正规就业。在问卷调查中,如果受访者选择的是为他人或单位工作的长期工(包括企事业单位、大/中小集体企业、集体农场、私人企业)、为他人或单位工作的合同工,则取值为0;如果受访者选择的是有雇工的个体经营者、无雇工的个体经营者(包括农民)、临时工、领取工资的家庭帮工、无报酬的家庭帮工,则取值为1。最终得到正规就业者2393个、非正规就业者4166个。

考虑到本文只能观测到非正规就业者的生育意愿,无法直接观测到非正规就业者为正规就业者时的生育意愿,新《劳动合同法》的实施可能会提高劳动者自愿接受非正规就业的意愿,因而存在样本选择性偏差和估计偏误。为此,本文采用基于倾向得分匹配的倍差法(PSM-DID)对新《劳动合同法》的作用进行检验。样本分为处理组(

=1)和控制组(

=0),通过为处理组的每一个观测值匹配一个其他条件较为相近的控制组(就业类型不同的除外)来构建反事实因果状态。协变量的定义同前文一致,具体的回归方程设定如下:

工作时调速电机通过链传动带动轴旋转,轴通过支撑轮带动滚筒旋转。在旋转过程中,滑板受到凸轮槽的限位作用,在滚筒及支撑轮组成的滑道内上下运动。凸轮槽结构如图2所示。

=

+

+

+

*

+

+

+

+

(5)

其中,时间变量

={0,1},2008年及之后的年份取值为1,2008年之前取值为0;处理变量

={0,1},个体处于处理组时取值为1,处于控制组时取值为0;时间变量和处理变量的交互项系数

是我们重点关注的双重差分效果,其他变量与前文的定义一致。倾向得分匹配可克服样本选择性偏差,倍差法可消除处理组与控制组之间不随时间变化的不可观测异质性,本文分别采用1∶1匹配、1∶3近邻匹配和核密度匹配三种方法的倍差法进行估计(结果见表10)。

高良乡另外一个习俗——祭“母猪神”,目前也已经少见,其原因就是杀猪祭祀,负担过重。祭“母猪神”跟祭家神不同,并不是每家都祭祀,通常是养母猪的人家,遇到猪瘟以及各种不顺才需要。但由于有这位“母猪神”,以致养母猪的成本增加,所以,陶兴文说,在高良乡,很多苗族现在都不养母猪。

表10的(1)—(3)列的结果显示,在采用不同的PSM-DID方法进行检验时,交互项均在1%的水平上显著为负,时间变量在1%的水平上显著为负,处理变量在1%的水平上显著为正,说明2008年实施的新《劳动合同法》显著降低了已婚女性的生育意愿,弱化了非正规就业对已婚女性生育意愿的正向影响。这与前文的预期一致,不仅在一定程度上证明新《劳动合同法》实施的有效性,也部分解释了生育率下降的原因。

五、结论及政策建议

本文利用1997—2011年CHNS的非平衡面板数据,实证考察非正规就业对已婚女性个体生育意愿的影响。基于Becker的家庭生育决策模型的理论分析,非正规就业引致的收入下降通过增加家庭预算约束降低个体生育意愿,还通过降低生育机会成本提高个体生育意愿。较之正规就业,非正规就业显著提高了已婚女性想要生育的孩子数量,非正规就业对已婚女性生育意愿的净效应为正;在划分非正规就业类型、采用不同的控制变量、区分年龄和收入水平后,上述结论仍然稳健;在克服内生性问题后,非正规就业使已婚女性愿意生育孩子的数量增加了0.465个;2008年实施的新《劳动合同法》显著降低了已婚女性的生育意愿,并弱化非正规就业对已婚女性生育意愿的正向影响。

本文的研究发现具有如下的政策内涵。第一,计划生育政策并非控制人口的唯一途径,政府可通过提高正规就业比例来间接调控人口数量,实现从强制少生过渡到自愿采用生育质量替代生育数量的方式,这也有助于为我国加快培养大量的中高端技能劳动力,以实现“促进我国产业迈向全球价值链中高端”的目标和弥补数字经济发展的技能缺口。第二,在全面放开“二孩”等生育政策效果不佳时,政府可通过鼓励灵活就业、倡议正规就业采用弹性工作制的方式达到稳就业的目标,同时提高已婚女性的生育意愿。第三,2008年新《劳动合同法》的实施在提高非正规就业者的就业稳定性和社会保障等方面起到了积极作用,但也降低了非正规就业者的生育意愿。因此,政府应将调整劳动法律法规作为调控人口数量的措施之一。

[1] Xue J. J., Gao W. S., Guo L. Informal Employment and Its Effect on the Income Distribution in Urban China[J]. China Economic Review, 2014, (31): 84-93.

[2] 张霞, 胡露. 中国女性非正规就业: 立足于人的发展经济学的考察[J]. 改革与战略, 2017, (2): 1-4.

[3] Hackett L., Marquez-Padilla F. Working for Change: The Effect of Female Labor Force Participation on Fertility[J]. Available at SSRN: https: ∥ssrn. com/abstract=3354753, 2019.

[4] 李月, 成前, 闫晓. 女性劳动参与降低了生育意愿吗?基于子女照护需要视角的研究[J]. 人口与社会, 2020, (2): 90-99.

[5] Picchio M. Temporary Contracts and Transitions to Stable Jobs in Italy[J]. Labour, 2008, 22(1): 147-174.

[6] Booth A. L., Francesconi M., Frank J. Temporary Jobs: Stepping Stones or Dead Ends?[J]. Economic Journal, 2002, 112(480): 189-213.

[7] 李红阳, 邵敏. 临时性就业对劳动者工资收入的影响[J]. 财经研究, 2018, (1): 114-128.

[8] 贾男, 甘犁, 张劼. 工资率、“生育陷阱”与不可观测类型[J]. 经济研究, 2013, (5): 61-72.

[9] 甘春华. 生育工资惩罚的表现及作用机理: 研究现状梳理[J]. 劳动经济研究, 2017, (3): 122-136.

[10] Becker G. S. An Economic Analysis of Fertility[J]. Overbeek J Ed, 1960, 135(1): 94-111.

[11] 尹志超, 张诚. 女性劳动参与对家庭储蓄率的影响[J]. 经济研究, 2019, (4): 167-183.

[12] Phipps S., Burton P., Lethbridge L. In and out of the Labor Market: Long-term Income Consequences of Child-related Interruptions to Women’s Paid Work[J]. Canadian Journal of Economics, 2001, 34(2): 411-429.

[13] Health R., Jayachandran S. The Causes and Consequences of Increased Female Education and Labor Force Participation in Developing Countries[Z]. NBER Working Papers, 2016, No. 22766.

[14] 刘丰, 胡春龙. 育龄延迟、教育回报率极化与生育配套政策[J]. 财经研究, 2018, (8): 31-45.

[15] 郭凯明, 王春超, 何意銮. 女性家庭地位上升、生育率差异与工资不平等[J]. 南方经济, 2016, (4): 45-62.

[16] Rosen S. Implicit Contracts: A Survey[J]. Journal of Economic Literature, 1985, 23(3): 1144-1175.

[17] 王庆芳, 郭金兴. 非正规就业者的境况得到改善了么?——来自1997—2011年CHNS数据的证据[J]. 人口与经济, 2017, (2): 120-130.

[18] Arulampalam W., Booth A. Who Gets over the Training Hurdle? A Study of the Training Experiences of Young Men and Women in Britain[J]. Journal of Population Economics, 1997, 10(2): 197-217.

[19] 邵敏, 武鹏. 出口贸易、人力资本与农民工的就业稳定性——兼议我国产业和贸易的升级[J]. 管理世界, 2019, (3): 99-113.

[20] Wang W., Famoye F. Modeling Household Fertility Decisions with Generalized Poisson Regression[J]. Journal of Population Economics, 1997, 10(3): 273-283.

[21] ILO. Seventeenth International Conference of Labor Statisticians[R]. Report Presented at the International Labor Office, Geneva, 2004.

[22] 王天宇, 彭晓博. 社会保障对生育意愿的影响: 来自新型农村合作医疗的证据[J]. 经济研究, 2015, (2): 103-117.

[23] 倪国华, 蔡昉. 膨胀还是坍塌: 城镇化对育龄妇女生育规划的影响研究[J]. 中国软科学, 2015, (6): 45-55.

[24] Budig M., England P. The Wage Penalty for Motherhood[J]. American Sociological Review, 2001, (66): 204-225.

[25] Gunther I., Launov A. Informal Employment in Developing Countries: Opportunity or Last Resort?[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(1): 88-98.

[26] Mcelroy M., Yang D. T. Carrots and Sticks: Fertility Effects of China’s Population Policies[J]. American Economic Review, 2000, 90(2): 389-392.

[27] 陈祎, 刘阳阳. 劳动合同对于进城务工人员收入影响的有效性分析[J]. 经济学(季刊), 2010, (2): 301-326.

[28] 杜鹏程, 徐舒, 吴明琴. 劳动保护与农民工福利改善——基于新《劳动合同法》的视角[J]. 经济研究, 2018, (3): 66-80.