勋伯格“无调性”转型背后的神秘主义形式意涵

2022-01-12袁利军

袁利军

作曲家阿诺德·勋伯格(Arnold Schoenberg,1874—1951)在1903—1923年的大约20年期间,经历了从“扩展调性”到“无调性”的转型,直至创立“十二音作曲法”的演进历程。如果单从音乐形式建构的技术层面上看,这一时期的音乐创作的确可以梳理出一条相对完整的逐步演进的线条,比如这期间勋伯格从最初对“姓氏集合动机”的运用,到贯彻试验核心音程动机的贯穿技术,再到极简化的逐音创作,以及后来逐渐有序化的十二音音列作曲方法。但是,即便如此,对这一时期音乐创作思维演变历程的观照仍不能只停留在对音乐自身的技术性观察之上,而似乎更应放眼于那个时代,领略其精神内涵,并思考音乐自身所发生的变迁与那一阶段的时代精神之间,究竟存在着怎样的内在关联。立足于这样的视角来看待勋伯格的风格转型,也一定能够更加深刻地了解到作曲家内心更为隐秘的观念。

一、“世纪末”时期的神秘主义思潮与艺术家的关联

众所周知,在19至20世纪之交的欧洲,各类神秘主义思潮一度十分盛行。在那个已经开始对自启蒙时代以来尤其强调的理性和科学精神产生怀疑的时代,以哲学家尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844—1900)为代表的学者们发出了“上帝已死”的宣言。在这种理性和宗教双重没落的境况下,人的精神变得无所依靠,欧洲社会中充斥着迷惘、虚无和焦虑的气氛。这种无以名状、不知所措并饱含颓废主义倾向的社会心态,被当时的法国人命名为“ 世纪末”(fin de siècle)思潮。实际上,这股思潮所展现出来的,是那个时代所反映的一种“时代精神”——尽管美国历史学家卡尔·休斯克(Carl E. Schorske)曾反对用某一种“时代精神”或“时代特征”来统称这一时期极其多元复杂的风格或潮流。①参见[美]卡尔·休斯克:《世纪末的维也纳》“导言”,李锋译,南京:江苏人民出版社2007年版,第6页。正是在这样的氛围之下,西方古老的神秘主义思潮似乎找到了它最适宜生存和生长的环境,在这一时期的欧洲掀起了一股热潮。

实际上,在西方世界,自古希腊时期就曾兴起过对世界进行思辨式探究的神秘主义思潮,只不过随着后来西方历史中宗教霸权观念(约公元5—14世纪)以及人文主义和启蒙理性精神(约公元15—19 世纪)对人类思维的相继垄断,这股古老的思潮似乎便一直被历史湮没和覆盖了。不过,人类在本性中似乎本来就有着对一切未知事物进行不断探究的欲望,这便构成了神秘主义思潮的最初源头,并可能也是保证这股思潮一直潜藏在历史背后而未完全消匿的缘由之一。在19至20 世纪之交的“世纪末”时期,这股神秘主义的思潮又重新复活,并在这一时期获得了社会大众的广泛兴趣。瑞士籍精神分析学家和心理学家卡尔·荣格(Carl Gustav Jung,1875—1961)曾对这一时期的文化现象进行过描绘:“自十九世纪末以来,西方文化的各个领域都以不同的方式复活令人难以置信的神秘主义……它(指通神学)在我们中间流行,比任何现存的基督教,包括天主教都更为广泛……十九世纪末的象征主义运动就是这一信仰的集中体现,德国二十世纪初的表现主义同样也带有相当多的唯灵论因素。”②引自[俄]康定斯基:《艺术中的精神》,罗世平“总序”,李政文、魏大海译,北京:中国人民大学出版社2003年版,第2页。曾生活在那一时代的奥地利文学家斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881—1942)也曾在晚年回忆那个时代时,将那一时期生动地描绘成“一个狂热、混乱无序、难以捉摸的时代”“一个心醉神迷和天昏地暗的时代”“一切无法检验的奇谈怪论,如通神术、神秘学、招魂术、梦游症等的黄金时代”。③[奥]斯蒂芬·茨威格:《昨日的世界——一个欧洲人的回忆》,舒昌善译,北京:生活·读书·新知三联书店2010年版,第331页。

正如荣格所言,“世纪末”的欧洲,象征主义文学以及表现主义艺术的产生,实际上都与神秘主义思潮有着或多或少的关联。表现主义抽象绘画的代表瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky,1866—1944)实际上就是深受这一思潮的启发,才毅然地离开学院派的绘画风格,在慕尼黑创建了“蓝骑士”绘画社团,并在这一时期创立起抽象派艺术的体系化理论。据说康定斯基曾在柏林听过奥地利社会哲学家、神智学者鲁道夫·斯坦纳(Rudolf Steiner)④神智学(Theosophy)是神秘学(Occultism, Mysticism)的一个分支,也称通神学。其他神秘学的分支是:瑜伽、星占学、法术仪式、泰罗纸牌,以及其他法术和预知系统。历史上的神智学会是由布拉瓦斯姬夫人(Madame Blavasky)于1875年在英国伦敦创立的一个团体,专门研究心理、精神、超能力、通灵、接神等方面的一个学会。鲁道夫·斯坦纳后在此基础之上又创立了一门新的精神科学人智学(Anthroposophy),旨在用科学的方法来研究人的智慧、人类以及宇宙万物之间的关系,构成神智学的一个变体。但实际上,鲁道夫·斯坦纳很长一段时间亦以神智学者自称。的课,也曾在慕尼黑听过关于神智学的讲座,还曾在1908年前后一度沉迷于神智学的精神治疗,对这一学说有关人类灵魂和精神的理解表示极度赞同。而他在后期的一系列有关抽象艺术理论的著作《形式问题》《具体艺术》《点线面》中的许多描述,则也与斯坦纳在1904年的著作《神智学》中对于色彩的“精神”涵义的论述有着十分紧密的关联。可以说,那一时期出现的许多神智学方面的著作,对同一时期的艺术家的创作观念产生了十分强烈的影响。正如美国学者布里安·艾特(Brian K. Etter)所言:“这些通神论作品为色彩、形状与情感间的联系提供了一个系统化的解释……他们都十分关注色彩的情感意义以及对艺术中联觉存在的暗示。”⑤[美]布里安·K·艾特:《从古典主义到现代主义:西方音乐文化与秩序的形而上学》,李晓冬译,北京:中央音乐学院出版社2012年版,第200页。

实际上,康定斯基于1912年出版的重要著作《艺术中的精神》就带有非常明显的神秘主义色彩,这本著作中对于物质和精神的二元论说法其实正是沿用了神秘主义学说的观点。他在著作中阐述了精神(灵魂)、物质和世界本原之间的关系,认为精神(灵魂)才是世界的本原,而物质只是蒙在其上的一层面纱。能够洞察到这一点的,除了通神学先知以外,则只有真正的艺术家了。也正是基于这样的观念,康定斯基才极力地推崇“艺术中的精神”,而对自然主义和写实主义的艺术给予了大力的批判。他将自然主义和写实主义比作是金字塔的底层,而“艺术中的精神”则是金字塔的尖顶,能够登顶的主要是艺术领域的那些先知和真正的艺术家们。⑥参见[俄]康定斯基:《艺术中的精神》,罗世平“总序”,李政文、魏大海译,第2页。

根据康定斯基的说法,艺术在形式上的建构,实际上都是为了表现某种神秘主义的精神。他最著名的一句宣言就是“凡是内在需要的,发源于心灵的,就是美的”⑦[俄]康定斯基:《艺术中的精神》,罗世平所作“序言”,李政文等译,昆明:云南人民出版社1999年版,第4页。。这似乎能够代表那一时代艺术家们普遍的创作心声,反映出他们对艺术形式的深刻反思。当然,这其中也包括作曲家阿诺德·勋伯格。

也是在1908年,勋伯格曾根据象征主义诗人斯蒂芬·格奥尔格(Stefan George,1868—1933)的诗歌《空中花园篇》创作了一部同名声乐套曲。格奥尔格诗歌中刻画的孤独朝圣者的形象,让彼时正在生活和事业方面遭遇双重危机⑧1908年,勋伯格遭遇婚姻危机,他的妻子玛蒂尔德与画家格斯特尔同居,后来他们离婚,格斯特尔自杀。的勋伯格在内心深处产生了强烈的共鸣,也让他更加坚定了自己承担着新艺术开拓者使命的宗教责任感——布里安·艾特认为,格奥尔格的诗中隐藏着一种“死亡即回归神圣的消亡”的死亡观,是具有神秘主义学说意味的作品。⑨参见[美]布里安·K·艾特:《从古典主义到现代主义:西方音乐文化与秩序的形而上学》,李晓冬译,第174页。

1910年之后,勋伯格还关注到三位与神秘主义思想密切相关的大师,他们分别是瑞典神秘主义哲学家斯威登堡(Emannel Swedenborg,1688—1772)、法国文学家巴尔扎克(Honoré de Balzac,1799—1850),以及瑞典剧作家斯特林堡(August Strindberg,1849—1912),⑩参见班丽霞:《碰撞与交融:勋伯格表现主义音乐与视觉艺术之关系研究》,北京:中央音乐学院出版社2008年版,第151页。并也对他那时的音乐创作产生了不小的影响。比如他在1910—1911年完成的《和声理论》一书中,就曾谈及他在那一时期的艺术创作观念,可以看出神秘主义理论对其所产生的巨大影响。他说道:“艺术家的创造行为是受直觉驱使的,意识对它几乎没有影响……他只不过是隐藏在他内心的意志、直觉、无意识的表达工具。”Arnold Schoenberg: Theory of Harmony, Translated by Roy E. Carter, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978, p. 416. 转引自班丽霞:《碰撞与交融:勋伯格表现主义音乐与视觉艺术之关系研究》,第140—141页。在勋伯格看来,真正的艺术家在创作时只是在遵循内心的直觉意志进行表达,而对其要表达的事物却不一定能够完全掌控。这一言论就体现出强烈的神秘主义色彩。

1911年,勋伯格与康定斯基相识并相互通信。这时他发现,康定斯基的许多艺术创作观念与他不谋而合。那年的1月24日,他曾在给康定斯基的信中写道:“(艺术)不是表现他的趣味或教养,也不是才智、知识或技巧。不是那些已经习惯的特性,而是那些与生俱来的、本能的特性。一切有意识的形式构成都与某种数学、几何,或诸如黄金断面的因素相联系。只有无意识的形式构成才建立起‘形式=外部形态’的等式,才真正创造了形式。”而康定斯基也在两天之后的回信中说道:“我也常常在心里反复考虑过这些观点(比如,意识与无意识)。从根本上说,我同意你的观点。即当我们处在实际创作中时,就不应再有思索,而‘内在声音’将会独自言说和控制。”Jelena Hahl-Koch: Arnold Schoenberg & Wassily Kandinsky: Letters, Pictures and Documents, Translated by John C. Crawford,London and Boston: Faber & Faber, 1984, pp. 23, 25. 转引自班丽霞:《碰撞与交融:勋伯格表现主义音乐与视觉艺术之关系研究》,第145页。

可以看出,两位艺术家在那时的艺术创作观念上达成了空前的一致。也就是说,两位艺术家几乎同时在1908年左右开始接触神秘主义的学说,并也几乎同时在之后的数年间逐渐构建起了自己的一套创作理念。而当1911年他们相识时,便大有“相见恨晚”的知己情结。尽管他们创作的领域不同,却在精神层面和艺术创作的观念上是一致的。这显然得益于神秘主义理论对他们的启发。

值得注意的是,也正是在那一阶段,勋伯格在音乐创作上迈出了重要的一步,即从扩展调性走向了“无调性”创作。可以相信,勋伯格在音乐形式层面上的突破,也一定与他所理解的神秘主义学说之间有着某种联系。那么,他的这一突破,在形式构建层面到底有着怎样的神秘主义意涵?勋伯格是如何通过自己的抽象化音乐创作,反映出他对人性、世界和宇宙的神秘主义意味的理解呢?不协和音解放和“无调性”音乐的转型背后,是否有着某种神秘主义的“超自然”隐喻呢?

二、神秘主义背景下“无调性”音乐的形式隐喻

西方历史中很多时代的音乐形式建构都具有某种隐喻和象征的意味。作曲家在对音乐的形式进行组织和建构时,实际上是要通过这种形式来表达某种具有隐喻和暗示意味的内涵。例如中世纪时期的音乐作为宗教意识得以实现的工具,其本身在形式构建方面首先要考虑的便是其中所隐含的宗教隐喻;而在中世纪晚期曾盛行一种所谓的“微妙艺术”(ars subtilior),其主要特点就是以精致的图谱来表达音乐中的某种隐喻。比如那一时期作曲家科迪尔(Baude Cordier)的一首回旋歌《优美、良善和圣明的》(1400年左右),为了表达对情人的爱情,作曲家特意将乐谱制成了“心”形,并还在歌词“cor”(拉丁文中意为“心”)处画了一个小的心形(见谱1)。并且,这个“cor”还同时隐喻了作曲家的姓氏“Cordier”。姚亚平:《欧洲早期音乐传统与20世纪现代作曲观念》,《中央音乐学院学报》2012年第2期,第17页。

谱1 科迪尔的回旋歌《优美、良善和圣明的》乐谱 谱例转引自姚亚平:《欧洲早期音乐传统与20世纪现代作曲观念》,第18页。

除了科迪尔,公元14 世纪的法国作曲家纪尧姆·德·马肖(Guillaume de Machaut,约1300—1377)曾创作过一部名为《我的尽头就是我的开始》的作品。在这一作品中,高声部与对应声部构成完全相互逆行的关系,在进行重复时,逆行的低音声部又被移到高声部,从而在音乐形式层面对作品名称进行隐喻。姚亚平:《欧洲早期音乐传统与20世纪现代作曲观念》,第15页。另外还具代表性的例子是15 世纪勃艮第乐派的作曲家迪费(Guillaume Dufay,1397—1474)。 他曾受邀为意大利佛罗伦萨的圆顶大教堂献堂仪式创作一首经文歌。据说迪费后来完成的四声部等节奏经文歌在整体节奏的比例和许多细节的设计上都刻意地与这座教堂进行严格对应。例如它的定旋律声部所采用的圣咏由两个支撑声部相隔五度演唱,交替进入形成卡农并采用不同的时值。据说这被比作这座教堂的大圆顶上使用的双重拱顶。余志刚编著:《西方音乐简史》,北京:高等教育出版社2006年版,第60页。

当然,以上这些早期的例子展现某种隐喻的手法是通过比较易懂的方式加以实现的。而在“世纪末”时期,当神秘主义思潮也加入到作品的构思和设计中来的时候,其所展现出来的形式建构思维便有了一种更加隐藏的隐喻和象征的方式。

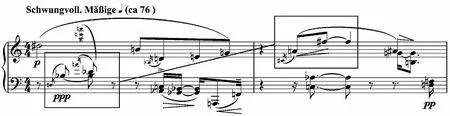

1908年,勋伯格在经历了所谓“不协和音的解放”运动之后,其音乐作品中的所有不协和音程、和弦都与协和音程、和弦一样平等出现,并且,音乐最终走向了在纵、横两个维度网络化贯通的立体化空间音乐,打通了传统调性作品在横向旋律和纵向和声两个维度的组织逻辑。以“无调性”音乐的开山之作《钢琴曲三首》(Op.11,1908)第一首的开头5小节为例(见谱2)。

谱2 勋伯格《钢琴曲三首》(Op.11,no.1)第1—5小节

可以看出,其中以小二度、小三度和大三度为核心音程的动机在音乐中得以纵横贯通变化出现。尽管它们每次出现时的形态各异,但由于其内部包含的音程内容是一样的,因此便可将它们都看作是同一动机的不同变化形式。

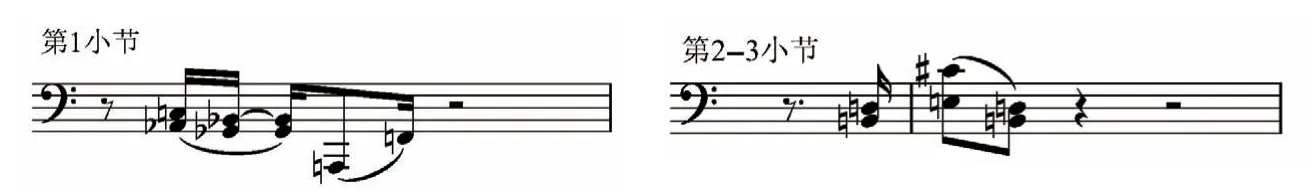

在后来的十二音作品中,音高组织的手段仍是核心音程动机(也就是美国音乐理论家阿伦·福特所提出的“集合”概念)的贯穿技术,只不过十二个音级变得有序化了。以《钢琴曲五首》(Op.23)中第四首(1923)的开头为例(见谱3)。

谱3 勋伯格《钢琴曲五首》(Op.23,no.4)第1—2小节

谱3 各方框中的音高集合,在音高层面进行解读时虽展现出无规则性,但如果关注其中各音高之间所构成的音程,则可发现它们均是同一音程集合的不同变化形式。这正是“无调性”音乐内部保证有机统一性的奥秘所在。而这种完全解放了的、纵横贯通式的音高组合方式所构建出的立体化空间音乐,是“无调性”和十二音音乐中的主要形态结构,其被勋伯格称为“音乐空间”(Musical Space)。那么,这种空间式的音乐形态与那一时期的神秘主义思潮之间又有着怎样的联系呢?

由前文可知,勋伯格在音乐创作中十分强调对“内在需求”的表现,这种观念与同时期的美术家康定斯基一致,实际上是在追求艺术中的精神超越和表现的可能性,带有很强的神秘主义色彩。而在当代著名音乐学家理查德·塔拉斯金(Richard Taruskin,1945—)看来,勋伯格在音乐创作中想要追求的理想目标,其实就是这种所谓“音乐空间”的统一。而这同时也是他在艺术的精神层面想要达及的“完美境地”。这种在形式层面所实现的“纵横网络贯通”的统一显然带有着对某种神秘主义色彩的创作观念的具体落实。他说道:“幸亏在勋伯格的音乐中不协和音得以解放,纵横可以打通调换,倒影形式也在功能上获得平等,音乐空间在各个层面也都被统一化和平等化,这使得音乐的实体和情感(也就是动机和它们的派生物)才可以被‘重现’,意识才可以‘在任何可能的地方’想象出它们来,而‘不考虑它们进行的方向’。”Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, Oxford: Oxford University Press, vol. 4, p. 341.

勋伯格也曾在1912年给康定斯基的通信中专门用斜体字特意强调了“音乐空间的统一,要求绝对的和统一的感知”几个字。也正是在那时,他和康定斯基都将他们要追求的这个目标与巴尔扎克的哲学小说《塞拉菲塔》(Séraphita,1835)联系在了一起——他们曾在通信中称这部小说“也许是现存最辉煌的作品”。Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 338.

《塞拉菲塔》中最核心的章节是对神秘主义哲学家斯维登堡的教学进行的一个极富想象力的阐释。小说中,一个三十岁的男人威尔弗里德(Wilfrid)和一个十七岁的女孩明娜(Minna),都爱上了一种雌雄同体的超凡生物,并且,这种生物在最后一章中上升到了天使般的境界。两个爱人分享着他们对天使的爱情,并被赋予特权亲眼目睹了这一设想,也目睹了天堂的幻象。这部极富神秘主义幻想意味的哲学小说成为勋伯格向“完美”的空间式音乐构造迈进的重要动力——他曾对韦伯恩吐露,“泛调性”此处的“泛调性”应该是狭义上的,等同于“无调性”。因为勋伯格很少称自己的作品是“无调性”,而多用“泛调性”代之。(笔者注)就像雌雄同体一样,“已上升到一个更高级的种族”!Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 339.同时,巴尔扎克对天堂的许多细节性描绘都可以在勋伯格的音乐理论中找到对应。比如巴尔扎克描绘的天堂里“色彩即是光和旋律”Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 339.,而勋伯格《和声学》中也有一个著名的关于用“音色旋律”的手法进行创作的思考,并也曾在他的著名作品《五首管弦乐曲》(Op.16,1909)的第三首中得到了实践;巴尔扎克描绘的“塞拉菲塔”住所“每件事物都存在于其他事物之中”(everything existed in everything else),而勋伯格也在写给一位俄国记者斯洛尼姆斯基(Nicolas Slonimsky)的信中声称他要在音乐上“向着更高、更好的秩序提升”,而这种更高、更好的秩序就是“无调性”音乐中的纵横贯通统一的“音乐空间”,因为其中所有的音与周围其他的音之间所达成的是一种立体化、空间化的组合方式,每个音都是其他音关系中的一分子,都在与其他音的关系之中。似乎,勋伯格在音乐创作中想要寻觅的这种“完美境地”必须要通过解放不协和音和“无调性”的特殊组织构建才能完成。

音乐学家塔拉斯金曾借用德国音乐史学家鲁道夫·斯蒂芬(Rudolf Stephan)提出的术语“世界观音乐”(Weltanschauungsmusik)来解释这一现象。斯蒂芬的这一概念本来是指一种含有某种哲理性内涵的音乐,其在英文语境中的对应词是“philosophy-music”,也就是某些在进行音乐形式构建的同时还用来表达意识层面的某种世界观的作品。历史中有很多这样的音乐。而在理解“无调性”音乐的形式构建背后的内涵时,塔拉斯金认为“世界观音乐”的概念是一个十分不错的桥梁。他认为,从浪漫主义晚期开始,许多作曲家都热衷于在创作中表现超自然的形而上学问题。某些哲学家通过理性思考不能解答的“终极真理”的问题,往往可以通过超越文字的艺术形态的表现得到充分的设想。在早期现代主义的诸多作曲家中,似乎都暗含着两种貌似自相矛盾的目标,既要倡导凭作曲家的直觉和无意识来创作,同时又要保证作品的理性构建和有机统一。Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 339.

当然,在神秘主义思潮影响广泛的时代背景下,勋伯格的创作观念中本就有着在意识和形式两个层面贯通式的神秘内涵,如他毕生都在强调的“音乐思想”(the musical idea)的创作观念,其一方面倡导作曲家要用直觉和无意识进行创作,而另一方面则又强调在音乐形式建构上的“一致性”和“可理解性”。这其中暗含的,其实是如何通过音乐的形式建构来实现作曲家运用直觉创作想要达到的某种“思想”,也就是某种“世界观”。

因此,勋伯格“解放不协和音”这一举动的主要目的,可能就是为了到达这种“音乐空间”式的形式建构,以及其中所蕴含的具有神秘主义意涵的“完美境地”。就像巴尔扎克小说《塞拉菲塔》中雌雄同体的天使一样,“每样事物都存在于其他事物之中”——在“无调性”音乐的形式构建中,作曲家可以下意识地去处理所有的音高,而不必考虑它们的方向,这在一定程度上便摆脱了调性音乐中的各种功能和规则的局限,达成了纵横之间真正贯通的“完美境地”。

进一步推理,勋伯格走向“无调性”创作,便并非仅仅是基于对调性音乐的反叛,以在音乐创作中完全摒弃调性为最终目标,而是要通过音乐创作来实现某种神秘主义色彩的“完美世界观”的表达。他所做的,并非只是在音乐创作技术上的突破,而是在寻觅基于精神和世界观层面的特定表现方式。他的以下言论能够支撑这一论断:“音乐传达出一种先知预言,这种预言揭示出人类向更高生命形态的演化。”Arnold Schoenberg:“Criteria for the Evaluation of Music”(1946), Style and Idea: Selected Writings of Arnold Schoenberg, edited by Leonard Stein, with translated by Leo Black, London and Boston: Faber & Faber, 1975, p. 136.而德国音乐学家卡尔·达尔豪斯也曾说过:“这种美学与神学的结合,是理解勋伯格走向无调性的基础。”转引自王婷婷:《勋伯格的音乐创作:观念与实践》,昆明:云南大学出版社2015年版,第35页。

我们由此也就可以理解,为什么勋伯格那一时期的许多作品在上演时并没有获得很大的成功,甚至遭受到一些听众和评论家的大力批判和蔑视,勋伯格这一时期所作《五首管弦乐曲》(Op.16)第三首在英国伦敦首演时,全场观众连发嘘声;《期待》(Op.17)采用无主题写作,《月迷彼埃罗》(Op.21)采用了一种叫“念诵”的手法,这两首作品在首演时遭到了双倍的咒骂。但他却仍然坚持着自己的内心使命,义无反顾地对“无调性”创作技法进行不断的探索。正像《圣经》中的许多犹太先知,为了追求真理不惜承受许多不被世人理解的重压,甚至屡遭迫害。正是这一基于宗教和神秘主义层面的精神观念,给予了他内心的强大和顽强的坚守。

三、更趋“完美”的十二音形式构建

讨论至此,我们还需追问的一个话题是:假如以上论证成立,勋伯格进行“无调性”转型的动力之一的确是来自对神秘学层面所谓“完美境地”的追寻,那么他的这一行为的终点何在?如果能够将统一的空间式音高组织手段看作是对某种完美世界观的隐喻,那么,下一步究竟会导向何处?从这个角度看,十二音作品展现出的有序化音乐形态,实际上也具有一定的神秘主义意味。

当早期“无调性”音乐实现了音高组织在纵横维度上的贯通之后,下一步,音乐中的所有音高便都有必要存在于这个纵横贯通的网络织体当中。也就是说,音乐中所有的音都必须“动机化”,才能构成作曲家在创作上继续往前推进的证据。

事实上,早在1909年,勋伯格在创作中已将核心音程动机的技术又往前进行了推进,那就是将作品中的“非骨干性”材料撇去,将音乐中的每个音高都“动机化”。也就是说,音乐中的所有音高都可被涵盖在动机当中,而去除一切“非动机性”的音高。正如贝尔格所说,“不协和音的解放,使消除‘几乎没有’、逐音地进行创作成为可能,不管是旋律还是和声,都是主题性的”Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 342.。这是“不协和音解放”之后勋伯格在创作观念上的一大推进。

而当作品中所有的音都被“动机化”,作品中的“非骨干性”因素被完全抽离,作曲家的创作便成为对所有具有动机功能的音进行的网络化建构。这一阶段的作品便必然导向对主题外形的彻底忽略,而走向完全抽象化和简洁化的创作上去。1911年,勋伯格完成了具有典型极简主义风格的《六首钢琴小品》(Op.19)。这种从浪漫主义晚期的极繁主义风格一步步演化、推动而衍生出来的另一个极端,实际上是在全新创作思维引导下所导致的必然结果(见谱4)。

谱4 勋伯格《六首钢琴小品》第六首(Op.19,no.6) 谱例引自Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 348.

乐曲开始处在两个声部出现了两个由不同音高组成的和弦,为作品提供了一个和声背景,这一背景一直延续至第六小节。其中低声部出现的由大七度音程框架所构成的和弦在“无调性”音乐中经常出现,也因此被称为“无调性三和弦”。除去这六个音之外,十二个半音中的另外六个音也在这几小节中陆续出现。直到第七小节中的C音为止,一个完整的十二音音列中的音全部出齐了。而在这一小节,最开始的两个和弦背景消失了,其单线条的特点给人一种向最后两小节“过渡”的感觉。而最后两小节显然是“尾声”部分,其中将十二个音高快速“再现”,并在最后一小节又回顾出现了最开始处的和声背景,由此形成了某种回归和清晰的收束感。

可以看到,勋伯格在这一作品中展现出了极简风格的十二音逐音创作方法,其中的网络化构建方式虽还不是真正的十二音作曲法,但却已经有了将十二个音逐次出全的创作思维和结构方式。这便为之后真正的十二音作曲法的出现奠定了基础。

之后,勋伯格最重要的作品便是《雅各天梯》了。据说,这部作品最初仍源于他对巴尔扎克小说《塞拉菲塔》的兴趣,他曾于1912年底邀请玛丽·帕彭海姆(Marie Pappenheim)玛丽·帕彭海姆曾为勋伯格创作过歌剧《期待》(1909)的脚本。她是作曲家曾姆林斯基(Alexander Zemlinsky,勋伯格的内兄)的一位家族朋友,她是一位业余诗人,后来成为了著名的皮肤科医生。她的兄弟是早年追随弗洛伊德的精神病医生马丁·帕彭海姆,她的堂姐贝莎·帕彭海姆就是历史上第一位接受精神治疗的“安娜·欧”。这样的家族背景为其创作《期待》和《雅各天梯》剧本提供了某种基础。根据《塞拉菲塔》中的一些场景来创作脚本。玛丽·帕彭海姆不辱使命,在脚本开始处,天使长加百列就说出了暗示这一哲学小说内涵的台词:“不管左右、前后、上下,你必须要继续走下去,不要问前后有什么东西。”这显然与上文提到的“音乐空间”和“世界观音乐”的概念有着某种共鸣。这激发了勋伯格的神秘主义情怀,他几乎于同时期完成了一首同名的宣叙调草稿,并计划将这一宣叙调用在一首合唱交响曲的末乐章《雅各天梯》当中。但最终,他还是将《雅各天梯》写成了一部清唱剧。

在之后数年的《雅各天梯》的创作过程中,勋伯格逐渐萌生了对音高运用进行有序化处理的探索。他本人的一些言论能够证实这一点:“1906~1908年,自从我写作放弃调性的作品时开始,我就忙于寻找一种能代替和声结构功能的方法。然而,为达此目的所走出的难得的第一步却直到1915年才发生。我计划写一部大型交响曲,用《雅各天梯》来作为其中的末乐章。我起草了许多主题,其中一个谐谑曲的主题是由所有十二个音写成的……朝这个方向走下去的第二步发生在1917年,……我设法让该计划能提供一种统一性,即不断用主要动机去构建整部清唱剧的所有主题;这个主要动机就是六音音列:C、D、E、F、G。这是作品开始的六个音……从加州大学退休后,我想完成《雅各天梯》。使我最为欣喜的是,我发现作品的开头是一个真正的十二音作品。在一个固定音型之下,其余六个音逐渐进入,每小节一个音。”转引自郑英烈:《勋伯格是怎样走向“十二音”的?》,《黄钟》2009年第1期,第4页。

按照勋伯格的说法,他在这部作品中将所有主题都建构在一个由固定音型-D-E-F-G-组成的六音序列之上,当这一音列在之后以倒影、逆行等变化形式再现时,性质并不发生改变,因此能够象征其在“上下、左右、前后”等立体的维度上都彼此平等的《塞拉菲塔》中的那种天堂式的“一统”境界。参见Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 344.

谱5 勋伯格《雅各天梯》中的第二个六音音列 谱例引自Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 347.

依谱5 所示,这个六音音列中包含的两个三音动机a、b 是互为倒影的关系。在作品中,这个六音音列在木管乐器上演奏,听起来很零碎,而弦乐器则继续演奏着第一个六音音列,由此形成了两者的结合形式。在之后的紧接段中,弦乐上的第一个六音音列加速运行,节奏减缩,不同的乐器以对位的形式加入,六音音列中的六个音得以连续不断地呈现出来。在该作品的第8 小节(见谱6),则出现了将十二个半音全部出齐的汇集现象,塔拉斯金称之为“总体和声”(Aggregate harmony)。

谱6 勋伯格《雅各天梯》第8小节 谱例节选自Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 346.

在塔拉斯金看来,这一将十二个半音全部出现的“总体和声”象征着“动机完全的饱和、对称与统一”,而如果从观念的角度来看,则又是对一种精神幻象和世界观的隐喻,是具有神秘学意味的“更高更好的秩序”的象征。Richard Taruskin: The Oxford History of Western Music, p. 347.

由此可见,不管在那一时期极简主义风格的作品中,还是在基于两个六音音列之上的《雅各天梯》中,将十二个半音全部出现的做法都可在神秘学层面上被赋予纵横网络化构建的某种极限性和饱和式的象征意味。

一战后,神秘主义思潮在欧洲大幅度衰落,作曲家们对纯粹音乐形式建构的兴趣又重新回归,由此,《雅各天梯》被搁置,直到作曲家1951年去世时也未最终完成。但十二音作曲法的形式构建原则却在这一时期扎下了根基,开启了一个新时代。由此,十二音作曲法便也相应地带有了某种神秘主义层面“完美境地”的象征性意味。

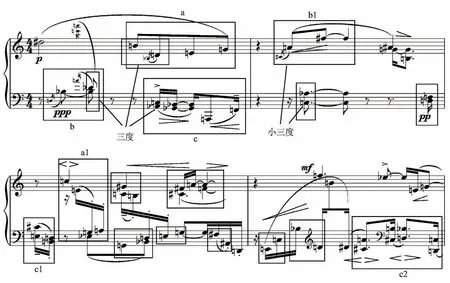

在《雅各天梯》之后几年创作的一系列作品[如《钢琴曲五首》(Op.23,1920—1923)、《小夜曲》(Op.24,1920—1923)、《钢琴组曲》(Op.25,1923)]中,十二音音列的有序化组织逻辑得到了越来越成熟的应用。如谱3 所示,勋伯格于1923年最终完成的作品《钢琴曲五首》(Op.23)第四首中,五个重叠起来的集合构成“纵横交错、相辅相成”的和声功能关系,使作品的整合力增强。除此,从谱3的分析中可以看出,在该作品的第1小节中,两个声部的所有音高已包含了全部十二个半音(见谱3 中标示的数字0-11)。并且,其中的所有音几乎都刻意避免重复(除了音重复出现了一次之外)。在之后的第2 小节中,十二个半音中的十个又再次不加重复地出现了,而剩余的两个音(或)和E 则在第3 小节一开始便出现了。谱7是该作品的第3—4小节。

谱7 勋伯格《钢琴曲五首》(Op.23,no.4)第3—4小节

美国音乐理论家西姆斯(Bryan R. Simms)曾认为,这首乐曲第1 小节实际上构成了三个主要动机,即高声部的“中心乐思”以及低声部的两个音型。高声部的音型在后面的音乐中以各种变化形式得到再现,如第12—13 小节的高声部(见谱8)。

谱8 勋伯格《钢琴曲五首》(Op.23,no.4)第12—13小节高声部

而第1小节低声部的第一个动机与第2小节高声部的动机之间似乎也存在着一定的联系——两者的音程内容和节奏都十分相仿(见谱9)。

谱9 勋伯格《钢琴曲五首》(Op.23,no.4)第1—2小节

第1 小节低声部的第二个动机则与第2—3小节低声部的音型之间存在着关联,只不过从大三度缩小成了小三度或其转位形式(见谱10)。参见[美]B·西姆斯:《和声与动机的联系以及“不协和音的解放”》,郑英烈译,《黄钟》2004年第1期,第108—117页。

谱10 勋伯格《钢琴曲五首》(Op.23,no.4)第1小节与第2—3小节之间的音型关联

同时西姆斯还认为,这部作品第1 小节包含的三个主要动机中主要的音程类型为三度。而这三个动机对全曲的贯穿发展,导致三度音程也成为了作品中暗含的主要音程。西姆斯说道,这一主要动机“除了呈现出由它特有的节奏、拍子及轮廓等特点所形成的动机发展潜力之外,这种线性组成部分还代表一个和声实体,其特点完全由它的音高内涵来体现,而音高内涵又通过各种变化形式的再现,在作品的音程统一上起作用”[美]B·西姆斯:《和声与动机的联系以及“不协和音的解放”》,郑英烈译,第110页。。

西姆斯肯定了作品中主要动机在全曲中贯穿时产生统一性结构功能的主要做法,即通过“音高内涵”和“音程统一”来完成,这便道出了勋伯格“无调性”音乐作品中音程集合动机的核心实质。谱11为这三个主要动机(见谱中的a、b、c标示)在前4小节中的贯穿。

谱11 勋伯格《钢琴曲五首》(Op.23,no.4)第1—4小节

由此基本可以确定,勋伯格这一作品中的三个主要动机也是作为“核心音程动机”的角色进行展现的,从而为全曲的发展提供主要音程的材料内容。而这三个主要动机内包含的主要音程内容大致相同,进一步加强了作品的材料内聚力。

勋伯格将《钢琴曲五首》(Op.23)中运用的这种作曲方法称为“用所有的音作曲”(Working with tones),并宣称这是他在经过十几年的许多不成功的尝试和探索之后发现的。可以看出,这一方法综合了作曲家在探索时期的极简主义式的十二音逐音创作方法和《雅各天梯》中的“总体和声”,一方面将十二个半音出全,另方面又以核心音程动机纵横贯通技术保证了具有“完美境地”意味的“音乐空间”式表达。可以说,这是一种更趋神秘主义“完美”意味的音乐形式构建形态。

奥地利犹太作家弗朗茨·韦弗尔(Franz Werfel,1890—1945)曾对勋伯格这一时期的创作演进做过如下表述,从中可以看到他对勋伯格创作中神秘主义色彩的体悟:“在阿诺尔德·勋伯格的个性和艺术中,我们崇敬他对不可知的绝对意志与完美理想的不懈追寻。……因此他以一种超越赞许与入世、一种神秘主义式的强烈而无畏的孤独,创作出崇高的作品。它们只能通过高于我们时代的精神,才能获得适当的评价。”转引自王婷婷:《勋伯格的音乐创作:观念与实践》,第33—34页。

至此,可以看出,勋伯格的“无调性”音乐必定是带有神秘主义色彩意味的创作,而“十二音作曲体系”中的音高有序化,以及将所有音都动机化的做法,实际上是对这一时期创作思维下的作品进行高度抽象化的必然结果。也就是说,在放弃功能调性之后,勋伯格必然会在音乐组织上走向“十二音体系”这种高度动机化、抽象化的秩序逻辑。相对于调性音乐作品的有机统一,十二音作品依赖有序化的音列通过各种变形来进行组织,展现出了一种更加有机的艺术形态,也由此成为最逼近具有神秘学“完美”意味的音乐形态构建方式。