超声内镜在胃黏膜隆起性病变中的诊断价值探讨

2022-01-12张子旭荆佳晨

张子旭,冯 珍,荆佳晨,郭 婧

(上海市徐汇区中心医院消化内科 上海 210000)

胃黏膜隆起性病变是指产生于胃黏膜和黏膜下组织的病变,它是胃部常见的病变,通常由胃壁外的器官或病变组织压迫胃黏膜的粗大皱襞而导致的,可以是良性或恶性的。由于胃黏膜隆起性病变的临床表现通常是非特异性的,因此需要早期准确诊断和采取适当的治疗来缓解临床症状和改善预后。虽然普通电子胃镜可以在一定程度上发现病变的位置和大小,但很难判断出病变的来源和性质,缺乏足够的定性诊断价值[1]。超声内镜结合了胃镜和超声的优点,可以清晰地展现出胃肠壁和邻近器官组织的情况,可借此明确病变的性质和来源[2]。本文讨论了超声内镜对胃黏膜隆起性病变的诊断价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2018年6月—2021年6月86例经术后病理证实为胃黏膜隆起性病变的患者,其中男性41例,女性45例,年龄18~70岁,平均年龄(54.84±9.38)岁。纳入标准:①术前行超声内镜与CT检查;②临床资料完整,签署知情同意书。排除标准:①患有血液系统疾病;②存在严重心肺功能障碍;③胃以外其他脏器、系统肿瘤患者;④传染性疾病患者;⑤精神系统疾病患者。

1.2 方法

采用超声探头(设备名称:奥林巴斯,型号:12 Hz和20 Hz)和电子胃镜系统,探头频率为7.5 MHz~12.0 MHz。检查前禁食6~8 h,服消泡剂西甲硅油,常规咽部麻醉,精神过度紧张者于检查前15 min给予注射地西泮10 mg。嘱患者松解衣服领口,轻咬牙垫,采取左侧卧位,头略微倾向前方,保持身体放松,腿部屈曲,口侧垫消毒巾,上置弯盘。置入胃镜依次观察幽门及胃窦部、胃角切迹、胃体、贲门及胃底部、贲门口等部位,初步了解病变大小、形态、边界、表面等特征。之后将腔内空气抽出并注入脱气水100~500 mL,将病灶浸没于水中,再将超声探头对病变进行探查。

1.3 观察指标

将术后病理作为金标准,分析比较超声内镜、CT对胃黏膜隆起性病变的诊断效果。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0统计软件进行数据处理。正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料用频数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 超声内镜、CT诊断结果与病检结果表

超声内镜总体诊断符合率高于CT,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 超声内镜、CT诊断结果与病检结果比较[n(%)]

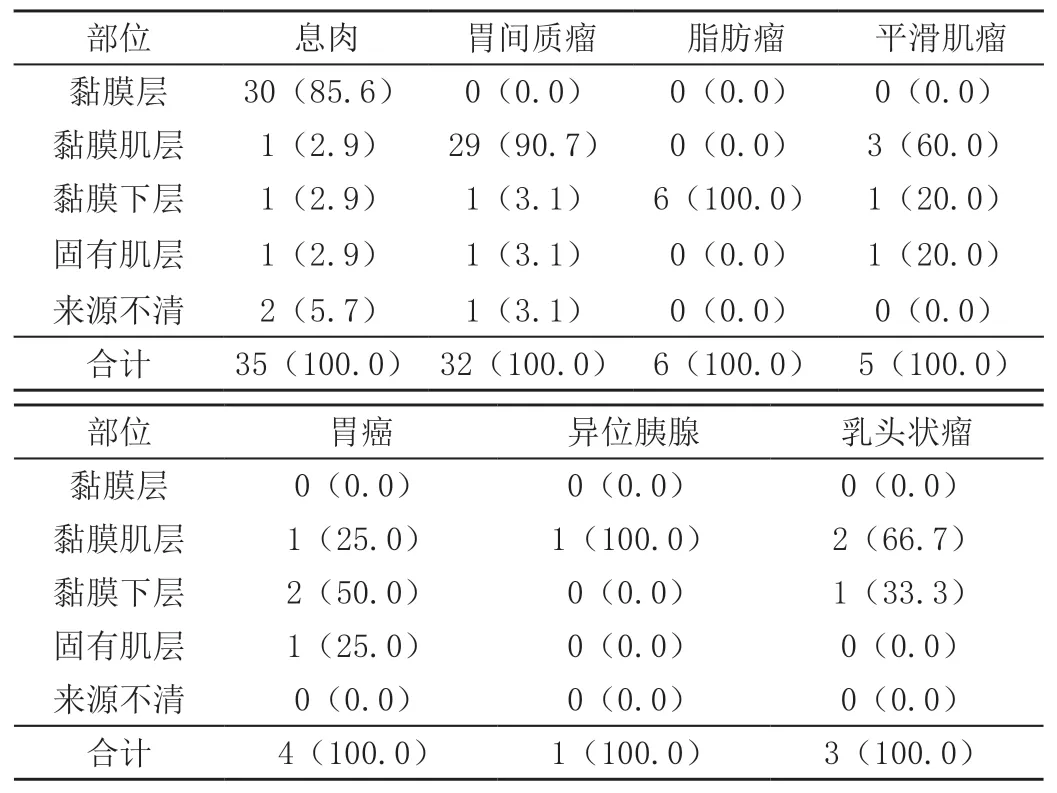

2.2 胃黏膜隆起性病变不同类型的部位分布情况、胃黏膜隆起性病变的来源层次分析

86例胃黏膜隆起性病变经术后病理检查,明确其中息肉为35例(40.7%)、胃间质瘤32例(37.2%)、脂肪瘤6例(7.0%)、平滑肌瘤5例(5.7%)、胃癌4例(4.7%),其他4例(4.7%);病灶直径在1 cm以下者18例(20.9%),病灶直径1~2 cm者33例(38.4%),病灶直径超过2 cm者35例(40.7%)。病变多位于胃窦部,其次是胃底和胃体。见表2~表3。

表2 胃黏膜隆起性病变不同类型的部位分布情况分析[n(%)]

表3 胃黏膜隆起性病变的来源层次分析[n(%)]

3 讨论

多数情况下,胃黏膜隆起性病变的表面比较光滑,色泽与正常组织差别不大,多为球形或半球形,基底宽,单纯使用电子胃镜很难对病变的性质和来源进行判断,所以定性诊断困难,且容易出现漏诊情况。超声内镜是将胃镜和超声的优点结合,既可以借助胃镜观察病变的大小与形态特征,又可以通过超声扫查病变,清晰地显示胃壁的结构,每层依次有不同程度的回声。超声内镜可以准确判断病变组织的来源以及病变的分布,因此被国内外学者公认为是诊断上消化道隆起性病变的首选方法[3]。

本研究结果表明,胃黏膜隆起性病变多位于胃窦部,其次是胃底和胃体部,其中最常见类型为胃息肉,其次是胃间质瘤。同术后病检相对照,采用超声内镜诊断的总体符合率达到91.9%,而CT诊断的总体符合率为77.9%,超声内镜诊断符合率高于CT(χ2=6.5248,P=0.0106),由此可见,超声内镜对于胃黏膜隆起性病变的诊断价值较高。超声内镜显示,胃息肉大多为来源于黏膜层、突向腔内的较高回声病灶,部分为等回声病灶,其边界清晰,且内部回声均匀[4]。本研究中,35例胃息肉中30例(85.6%)来源自黏膜层,分布于胃窦部的有19例(54.3%)。胃间质瘤大多分布在胃底部,胃平滑肌瘤多分布在胃底部或胃体,这两者均起源自肌层,在超声内镜的表现均为边界清晰的低回声病灶,在鉴别上存在一定的难度。有学者认为,若胃间质瘤超声内镜表现为边缘不规则、内部回声不均匀的大病灶(直径3 cm以上),则可考虑恶性间质瘤可能[5]。脂肪瘤一般起源于黏膜下层,本研究中6例脂肪瘤全部来源于黏膜下层。在超声内镜中,胃脂肪瘤表现为黏膜下层的密集高回声病灶,具有一定的特异性。胃癌超声内镜下大多表现为边缘不规则的低回声病灶,也有部分可呈高回声,内部多层或全层结构层次消失。异位胰腺多来源黏膜肌层或黏膜下层,超声内镜表现为缺乏典型性的管状结构样回声。本研究中乳头状瘤3例,分布在贲门和胃体后壁,超声胃镜表现为黏膜肌层或黏膜下层的高回声病灶。

综上所述,超声胃镜结合了电子胃镜和超声的优点,可清晰显示胃壁层次结构,对于胃黏膜隆起性病变具有较高的诊断价值。