原油沥青质沉积评价方法研究进展*

2022-01-10江建林

赵 琳,秦 冰,江建林

(中国石化石油化工科学研究院,北京 100083)

在原油开采过程中,当温度、压力、原油组分、岩石性质、外来流体等发生变化时,原油胶体体系容易失去平衡性,沥青质分子缔合形成超胶束结构,并逐渐絮凝、沉积,堆积在矿物表面或井筒壁面[1]。由于颗粒带有电性,容易形成一定的流动电势,加剧沉积过程。

沥青质沉积对原油的正常开采以及后处理带来极大的困难,日益受到人们的重视[2-3]。对沥青质沉积的认识与研究在逐渐加深,然而鉴于原油体系的复杂分子结构、胶体多组分特征以及物化性质,现有的评价方法种类较多,比如滴扩散法、黏度法、光学法、电导率、微观分析法、驱替实验、热力法等。综述各种评价方法的原理、效果以及优缺点,分析目前存在的问题及今后的发展趋势,对于准确评价原油沥青质沉积过程以及原油胶体体系的稳定性具有非常重要的意义。合适的评价方法可以预测原油中沥青质沉积的可能性,针对性优化沥青质沉积抑制技术和解堵技术,保障原油的高效开发。

1 滴扩散法

滴扩散法是一种检测沥青质初始析出点的定性评价方法[4]。具体检测方法是在原油胶体体系中加入一定量的沉淀剂(如正庚烷)搅拌均匀,取一滴滴于滤纸上。如果沥青质未发生沉积,液滴呈现颜色均匀的深色圆;如果沥青质已开始沉积,发生相分离,液滴呈内部颜色深、外部颜色较浅的同心圆。该方法的优点是简单易行,缺点是精确度较低,无法实现定量分析。

2 黏度法

Saeedi[5]、Mahdi[6]、Shadman[7]等使用黏度法评价了沥青质沉积对油相黏度的影响。在原油中逐滴加入沉淀剂(如正庚烷),初期原油被稀释,随着沉淀剂含量增加,原油黏度下降;当沉淀剂加量达到一定值后,原油中的胶体体系遭到破坏,沥青质分子不断缔合,油相黏度增大;随着沉淀剂含量继续增加,缔合体粒径不断增大,沥青质逐渐沉积,发生明显的相分离,油相黏度增大到一定值后迅速下降。黏度开始升高时对应的沉淀剂含量称为沥青质初始析出点。通过黏度法可以评价化学添加剂对沥青质沉积的抑制效果,然而需要配制一系列的不同沉淀剂含量的油样,测试所用的油样较多、实验耗时较长。该法适用于胶体体系稳定性较差的原油,对沥青质析出现象不明显的原油测试误差较大。而沥青质沉积量过大时,可能会对黏度计产生堵塞伤害。

3 光学方法

光学评价方法主要包括透光率法、紫外光谱法、荧光光谱法、近红外光谱法、动态光散射法等。光学法一般需要将原油或沥青质先用甲苯稀释后再进行实验,而对于高度稀释后颜色依然较深的原油反应不灵敏,很难通过光学现象判断沥青质的沉积过程。

3.1 透光率法

将原油中的沥青质提取出来,用甲苯稀释配制称一定浓度的沥青质甲苯溶液,放入滴定器中,用沉淀剂(如正庚烷)滴定。初期,沉淀剂的加入会稀释溶液,透光率逐渐上升;当沉淀剂含量达到一定值后,沥青质分子之间发生缔合,缔合体逐渐增大,使光发生散射,透光率下降[8-10]。绘制正庚烷含量与透光率的曲线,透光率开始下降的点为沥青质沉积起始点。由于沥青质聚沉需要一定时间,透光率法测试时间较短,起始点往往会滞后出现。

3.2 紫外光谱法

紫外光谱法通过测试加入化学添加剂前后沥青质-甲苯溶液的吸光度来确定样品中沥青质浓度的变化,分析添加剂对沥青质沉积量的影响[11]。随着体系中沥青质浓度的增大,吸光度逐渐增加,吸收峰末端边缘容易红移。沥青质分子在紫外区域的吸收并不稳定,紫外光谱法用于沥青质缔合体的研究较少。与荧光光谱法相比,沥青质缔合引起紫外光谱的变化较不明显。

3.3 荧光光谱法

荧光光谱法是指向沥青质-甲苯溶液中射入荧光,溶液中某些物质吸收了特定频率的光波后可以激发出荧光。在溶液中不断加入沉淀剂,荧光信号会逐渐变化,并出现转折点,即为沥青质初始析出点。该法受油品性质以及沥青质组成的影响,使用受到一定的限制。

Goncalves 等[12]利用荧光光谱法和紫外光谱法研究了Furrial 和Hamaca 两种原油沥青质在甲苯中的缔合性质。两种沥青质的初始缔合点分别为50 mg/L 和75 mg/L,沥青质缔合浓度的高低与原油稳定性密切相关。Quan 等[11]将油样中的沥青质和胶质分别用甲苯稀释,然后加入不同含量的正庚烷,在50 ℃超声加热1 h 后,置于荧光显微镜下观察溶液的形态,对比溶液中加入流动改进剂FI前后溶液的聚集形态变化,评价FI对沥青质和胶质的作用效果。实验发现,FI 对溶液中沥青质的分散作用很小,对胶质具有较好的分散效果。

Wang等[13]采用荧光光谱、紫外光谱研究了煤液化过程中沥青质缔合体中的分子间作用力以及缔合体的粒径尺寸,认为沥青质分子间缔合作用力主要来源于芳香核之间的π-π作用力,而不是氢键作用。沥青质溶液中激发出的荧光信号强度受沥青质浓度的影响。

3.4 近红外光谱法

近红外光谱法[14]是通过近红外光源产生的光照射实验用油样,如果沥青质絮凝、沉积,体系会发生散射现象,光的传输功率降低,由此可以判断加入沉淀剂前后油样中沥青质的沉积现象。该方法需要向油样中加入甲苯使其稀释,再加入沉淀剂进行实验。Celia 等[15]使用法国Formulaction 公司生产的Turbiscan 分析仪测试渣油胶体体系的稳定性。以近红外光源扫描样品,如果油样透明,则用透射光强度分析油样稳定性;如果油样较浑浊,则用背散射光强度分析油样稳定性。

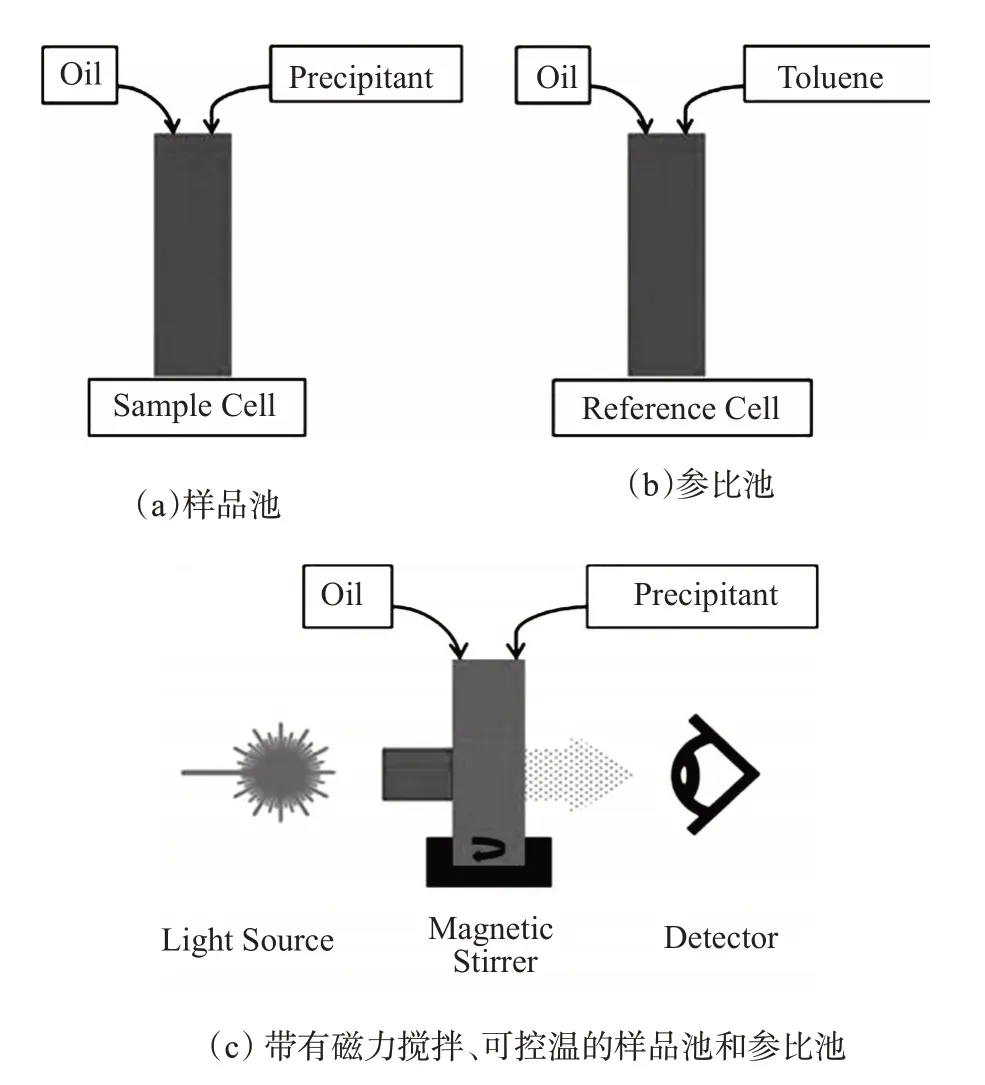

2020 年,Enayat 等[16]形成了一种新的近红外光谱技术,可以监测原油系统中沥青质聚集和沉积,测试原理图见图1。选择1600 nm的波长进行实验,研究了沉淀剂浓度和温度对原油沥青质沉积和聚集动力学的影响,实验用油为在原油中加入质量分数为30%甲苯的混合物。

图1 近红外光谱测量原理图[16]

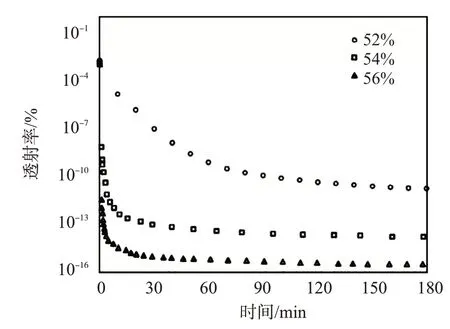

实验结果以透射率的形式表征,如图2 所示。随着正庚烷含量的增加,沥青质缔合、沉积速率加快,透射率下降,达到平衡所需的时间急剧减小。

图2 实验用油中加入不同含量正庚烷后的透射率[16]

4 电导率法

沥青质分子中含有一些杂原子,使其具有较强的极性,产生一定的导电性。通过测试油样电导率的变化可以表征沥青质的含量。向油样中加入沉淀剂,随沉淀剂加量的增大,黏度下降,导电颗粒扩散速率增加,电导率上升;当沉淀剂达到一定量后沥青质开始沉积,电导率下降。电导率曲线转折点即为沥青质初始析出点。

2019年,Xia等[17]使用电导率法,配合光学显微镜、扫描电镜等研究电场作用前后正庚烷溶剂中悬浮的沥青质缔合体的变化情况。沥青质分子具有天然的正电荷,但在高电流密度下可以诱导负电荷;根据电流密度的不同,沥青质可以分别沉积在阴极、阳极或两者上。电沉积的速率快、能量利用率高,是一种有效去除沥青质的方法。Goual 等[18]使用电导率法和离心法研究了沥青质纳米缔合体以及团簇的形成和性质,测试了沥青质临界聚集浓度。

5 微观分析法

微观分析法可以从微观尺度上研究沥青质缔合体的形态特征或粒径分布,主要包括光学显微镜法、小角X-射线散射(SAXS)、小角中子散射(SANS)、动态光散射(DLS)、聚焦离子束-扫描电镜(FIB-SEM)等。不同的微观分析法,对沥青质缔合体的理论测试范围有所不同。

5.1 光学显微镜法

光学显微镜法是指在原油中加入沉淀剂,利用高倍光学显微镜直接观察油相中沥青质缔合体的变化[19-21]。当原油处于稳定状态时,一般沥青质的胶束尺寸约为2~35 nm,胶束缔合后的粒径一般大于100 nm。缔合体粒径在100~1000 nm时,可以在油相中稳定分散;粒径在1000~30 000 nm时,容易发生絮凝、沉积。该方法简单、直观,但普通光学显微镜一般只能观察粒径在500 nm以上的颗粒,对分析聚集过程具有一定的局限性,且一般只能在常温常压条件下使用。

5.2 小角X-射线散射(SAXS)技术

为了克服光学显微镜法只能观察到粒径在500 nm 以上颗粒的局限性,可以采用小角X-射线散射(SAXS)技术或小角中子散射(SANS)技术等来研究沥青质缔合体的粒径[22-23]。

SAXS 技术利用同步辐射X 射线穿过实验样品,样品中的一至数百纳米尺度电子密度起伏导致光束入射方向0°~5°发生相干散射现象。实验样品一般为两相体系,由分散介质和弥散分布于其中且具有电子密度的散射体组成。该方法理论测试范围约为1~100 nm。利用散射体和介质之间的电子密度差,测试散射体的大小、形状和分散性。散射强度与电子密度差有关,散射强度分布曲线与散射体的几何结构有关。分析散射曲线可以解析出散射体的结构特征,包括形状、尺寸和分布。

2018 年,Yvla 等[24]利用SAXS 技术进行重质原油中沥青质聚集体的纳米动力学研究。油样中加入一定量的正庚烷,横向堆积促使小的沥青质颗粒的形成,随后的堆积过程中,油样中胶质/沥青质比值较大时,在正庚烷的存在下大量胶质促使沥青质颗粒各向同性生长,在长期内逐渐转化为较大的各向异性缔合体。横向堆积促成的缔合体一般呈蠕虫状(图3-A);胶质/沥青质比值较小时,加入正庚烷可通过堆积机制快速聚集沥青质,形成各向异性的纳米缔合体,随机堆积促成的缔合体一般呈胶束状(图3-B)。胶质/沥青质比值不同导致沥青质在纳米尺度上的聚集动力学有很大的不同。

图3 胶质/沥青质比值对沥青质缔合体的影响[24]

5.3 小角中子散射(SANS)技术

小角中子散射(SANS)技术通过测试长波长中子(0.2~2 nm)在小角度范围内的散射强度,分析几到几百纳米范围的物质结构。利用SANS法表征沥青质胶粒结构时,通常沥青质质量分数<1%,这样可保证观测到散射现象,且散射强度仅依赖于胶粒的形状。Overfield[25]和Ravey[26]等通过该项技术分析了不同温度下沥青质胶粒的变化,认为沥青质胶粒容易在高温下解缔,随着温度增加,沥青质相对分子质量和缔合体尺寸降低。Tanaka 等[27]利用SANS 技术研究认为沥青质胶粒在25 ℃时均呈长椭球体结构,随温度升高,结构会发生变化,350 ℃时主要呈现为球体结构。对于不规则形状的缔合体,测试方法还需进一步改善。在某些情况下,还需要辅助扫描电镜、小角X散射等试验方法共同完成。

Spiecker 等[28]通过SANS 技术和蒸汽压渗透法(VPO)研究认为,对油样加热可以有助于沥青质缔合体的溶解,并有效降低散射强度。加热还可以缩短沥青质缔合体的长度,使对温度敏感的分子间作用力(很可能是氢键)发生断裂。沥青质的氢碳原子较小、氮含量较低时,沥青质分子之间主要以π-π作用力为主,沥青质的氢碳原子比大、氮含量较高时,缔合机理主要由极性部位的相互作用引起的。

5.4 动态光散射(DLS)技术

2019 年,Alrashidi 等[29]通过动态光散射技术测试纯模拟油和加入添加剂的模拟油中沥青质颗粒的粒径分布,分析抑制剂对沥青质的分散能力。实验过程中用原油与甲苯按质量比1∶100的比例稀释成模拟油,以获取仪器所用的灵敏度。用甲苯将原油稀释后沥青质在模拟油中处于溶解状态,粒径一般小于100 nm,与实际油藏条件下的沥青质沉积过程相差较大。动态光散射方法最适用于可见光范围内的透明流体[30-31],而对于深色和高吸收体系(如原油)来说,并不是理想的技术。

5.5 聚焦离子束-扫描电镜(FIB-SEM)技术

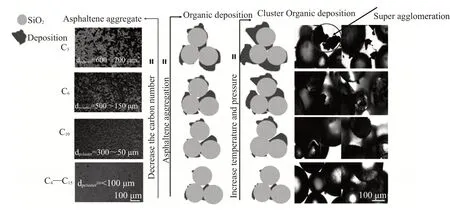

FIB-SEM 方法是由聚焦离子束和扫描电镜相结合形成的双束系统,利用镓离子束对实验样品进行连续切割,并在电子束下实时成像,可以在纳米尺度的分辨率下对样品进行三维、高质量、高稳定性的观察和分析。2014 年,Arciniegas 等[32]通过改变温度、压力和油相组成,研究了丙烷、正己烷和正癸烷等对加拿大阿尔伯塔油样胶体稳定性的影响。利用FIB-SEM 方法对玻璃微珠表面有机沉积物的形貌进行了表征,对沉积物厚度进行了计算。用丙烷、正己烷、正癸烷和馏分烃为溶剂处理后,沥青质缔合体微观形态如图4所示,研究证明温度、压力和原油组成对沥青质胶体稳定性有重要影响。FIB-SEM 方法的设备昂贵,测试时间较长,难以快速分析大量样品。

图4 沥青质缔合体在流体和多孔介质中的形态[32]

6 驱替实验法

Shedid等[33]通过岩心驱替实验研究沥青质沉积过程对岩心渗透率的损害程度。将岩心取出后进行超声处理,再放入岩心夹持器测试岩心的最终渗透率,辅助扫描电镜等方法分析超声波作用对沥青质沉积物的解堵效果。研究发现,超声作用可以降低岩心渗透率的伤害程度,减小沥青质聚集体的平均粒径,增大沥青质在原油中的溶解度,减少不同温度条件下的沥青质沉积。但需要对超声作用时间、强度、作用周期等参数进行充分优化。

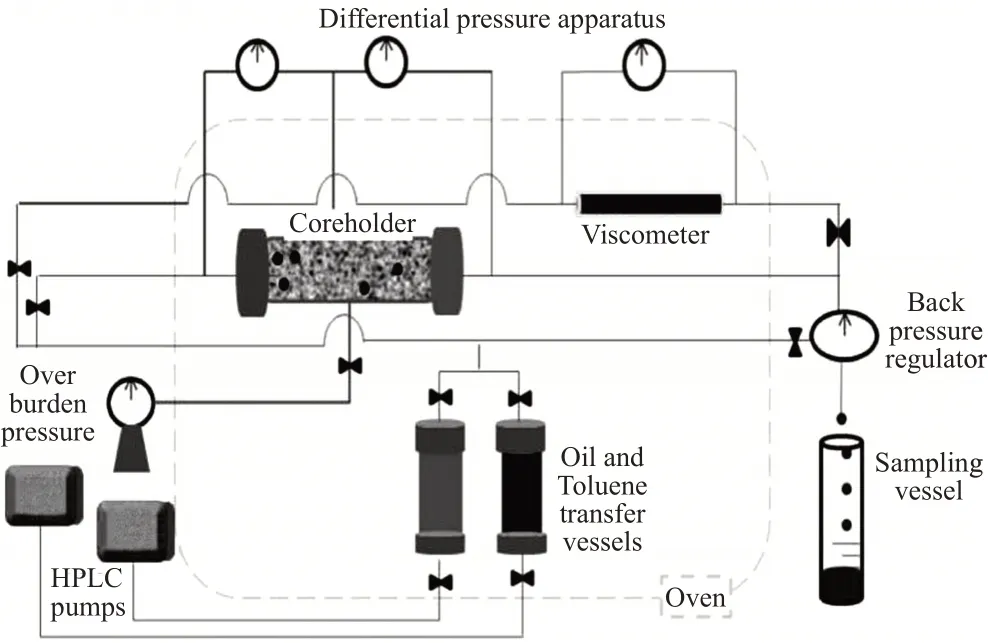

Zekri 等[34]通过岩心驱替实验评价激光作用对沥青质沉积后岩心渗透率的影响。因沥青质沉积岩心渗透率下降,在不同时间间隔使用不同强度的激光进行处理。研究发现随着激光强度的增加,岩心渗透率恢复值增大。作用时间大于2 h 后,渗透率恢复值未发生明显改变。Salahshoor等[35]通过驱替实验过程中岩心压力变化以及岩心渗透率变化,测试沥青质沉积对岩心的伤害程度(驱替实验流程图如图5 所示),建立了自适应神经模糊模型,预测多变量和多参数对沥青质沉积的影响。

图5 岩心驱替实验流程图[35]

2019 年,Davudov 等[36]通过驱替实验和数值模拟研究了沥青质沉积对石灰岩、砂岩以及碳酸盐渗透率的影响,分析沥青质表面沉积和孔隙堵塞效应对渗透率降低的影响。沥青质沉积是通过测量岩心入口端压力来进行评估,沥青质沉积量通过测试岩心入口和出口处沥青质含量差异而获得。结果发现,石灰岩样品的孔喉与粒径比值较大,渗透率降低主要取决于沥青质沉积,孔隙堵塞的影响可以忽略。对于砂岩样品,沥青质沉积和孔喉堵塞对渗透率降低的贡献几乎相等。对于碳酸盐岩心则以孔隙堵塞为主,岩心渗透率因沥青质堵塞急剧下降。

7 热力学法

Clarke等[37]设计了一种基于沉淀层传热的沥青质沉积检测技术。其原理是在高温条件下原油加入沉淀剂后形成的沥青质沉积物沉降到容器底部,沉积层增加了容器底部的传热阻力,通过实时监测温度数值,分析沥青质开始沉积的时间。该方法用于高温和高压系统,一组实验耗时约39 h。通过该技术测试了一些芳香族化合物、含N、S和O杂原子的化合物等对沥青质沉积起始点的影响。结果发现菲是较有效的沥青质沉积抑制剂,含氮化合物的效果较差。该法的缺点是加入沉淀剂后会增大油相的热传导能力,且沥青质析出、絮凝时,对传热阻力的影响较小。

8 过滤法

2019 年,Fakher 等[38]通过特殊设计的过滤装置(见图6),研究了CO2注入对沥青质沉积的影响。实验用油在高温高盐下注入CO2使沥青质缔合体沉积于容器底部,使用0.45µm滤膜过滤样品,并将膜干燥48 h,过滤之前和之后对膜进行称重,根据质量差确定沥青质沉积量。

图6 高温高压CO2对沥青质沉积评价实验装置[38]

9 其他

2019 年,Kuang 等[39]利用多段填充床沉积装置评价了化学添加剂对沥青质沉积的抑制作用。结果表明,添加剂的分散性能与其阻止沥青质沉积的能力没有直接关系。分散性能较好的添加剂,抑制性能可能较差。应该针对实际沥青质沉积问题,针对性开发沥青质抑制剂。

此外,原油沥青质沉积评价方法还有声共振法、P值法、动态界面张力法、密度法[40]等。

10 结语

现有的沥青质沉积评价方法大部分是利用溶剂效应,也就是通过加入沉淀剂(比如正庚烷)使沥青质产生沉积现象,通过沉积过程中出现的一些现象或特征来评价原油的稳定性以及沥青质沉积程度。目前仍然存在几个方面的问题:

(1)沥青质沉积评价方法多数是定性分析或半定量分析,耗时较长、操作复杂,需要进行大量重复性试验,急需提出一种可以模拟油藏条件的普适性评价方法。

(2)大多数研究方法是建立在低沥青质浓度的模拟油中进行的,而不是真正的原油体系。评价过程中几乎都需要加入沉淀剂,破坏了原来的油相体系,难以真实反映原油在油藏条件下的沥青质沉积过程。

(3)目前沉积机理研究方法多停留在沥青质、胶质含量或四组分分析上,亟待从分子尺度研究沥青质的缔合作用机理。