国内外化学驱技术标准对比*

2022-01-10魏丽敏韩睿婧冯玉军

张 玉,王 凤,魏丽敏,韩睿婧,冯玉军

(1.中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院石油标准化研究所,北京 100083;2.四川大学图书馆,四川成都 610065;3.四川大学高分子研究所,高分子材料工程国家重点实验室,四川成都 610065)

现有采油方式主要分为一次采油、二次采油和三次采油(EOR)3个阶段。一次采油是依靠地层自身能量进行自喷开采;二次采油是在地层能量释放以后,依靠人工注水或气来补充油藏能量,维持地层压力,使得原油可连续开采;三次采油是利用物理、化学或者生物的方法提高注入液或气对原油的驱动效率,达到提高原油采收率的目的[1]。

化学驱是指向注入水中加入化学剂,以改变驱替流体的物化性质及驱替流体与原油和岩石矿物之间的界面性质,从而有利于原油生产的一种采油方法[2]。根据所用化学剂的不同,传统的化学驱一般包括碱驱、聚合物驱、表面活性剂/聚合物二元复合驱和碱/表面活性剂/聚合物三元复合驱。随着驱油理论的发展和新驱油剂的研发,目前还出现了泡沫驱、纳米复合驱等新型化学驱方法[3-4]。

1 国内外化学驱现状

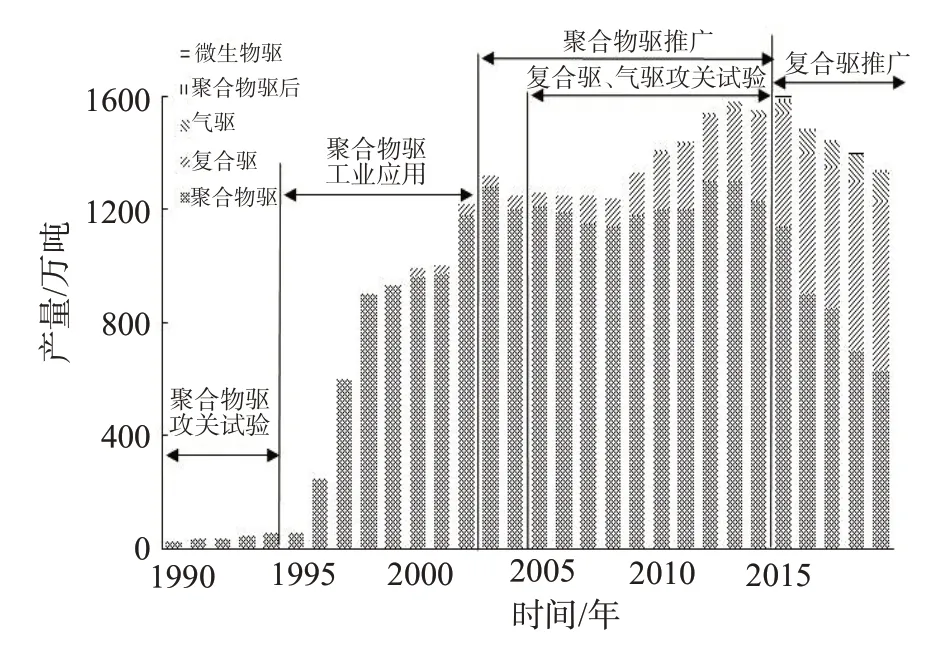

化学驱是我国三次采油主体技术,处于世界领先水平[5]。如图1 所示,以我国占据主导地位的最大的油气生产商——中国石油天然气股份有限公司(简称中国石油)为例,自20 世纪90 年代初开展化学驱现场推广应用以来,中国石油化学驱产量一直稳步增长,已连续20 年千万吨稳产,为老油田增储稳产发挥了不可替代的作用。2019 年达到了1201 万吨,其中聚合物驱629 万吨,复合驱475 万吨,约占中国石油原油产量的12%[6],成为中国石油亿吨原油稳产的“压舱石”。

图1 中国石油天然气股份有限公司历年化学驱三次采油产量

美国《油气杂志》2014 年发布的世界范围内提高原油采收率调查显示,加拿大是除中国外开展化学驱项目最多的国家,美国由于具备廉价的CO2气源和输送管道,因此以CO2气驱为主,仅开展了3个化学驱项目[7]。

在聚合物驱方面,我国大庆油田拥有全球最大的聚合物驱项目[3],而美国、加拿大仅有4个聚合物驱项目[8]。在三元复合驱方面,我国大庆油田的三元复合驱工业化技术已经非常成熟[9],而美国、印度和委内瑞拉共有9个三元复合驱项目[10]。在二元复合驱方面,我国已形成了以辽河中高渗砂岩、新疆砾岩油藏、大港复杂断块油藏为代表的二元复合驱重大开发试验项目[11],而美国、加拿大和委内瑞拉还在二元复合驱先导试验或岩心实验阶段[12]。在新型化学驱方面,我国已有纳米分子膜驱油先导试验[13],国外尚未见现场应用报道。

我国化学驱的健康发展离不开技术标准的支撑和推动。在当前世界经济新旧增长和动能转换的关键时期,推进化学驱标准化建设已成为我国石油工业高质量发展的迫切要求。本文立足于标准化视角,通过梳理化学驱技术国内外标准的发展现状,总结和提炼我国化学驱油技术标准化的重点工作方向。

2 国内外化学驱标准对标分析

2.1 数据来源

截至2021 年3 月,从国家标准全文公开系统、行业标准信息服务平台、全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台,以及ISO、API与ASTM官方网站共检索到化学驱技术标准共计131项。

2.2 国内外化学驱技术标准框架

为阐明化学驱标准体系的结构特点、层次关系和发展趋势,依据国家标准GB/T 13016—2009《标准体系表编制原则和要求》,按照全面成套、层次恰当等编制要求,结合化学驱技术发展情况构建化学驱技术标准体系框架,将化学驱标准分为基础通用标准、产品标准和方法标准3 大类。化学驱基础通用标准主要包括术语和定义标准、分类和编码标准、安全和环境标准等类型,化学驱产品标准主要分为聚合物驱化学剂标准、复合驱化学剂标准、纳米驱化学剂标准和泡沫驱化学剂标准,化学驱方法标准主要包括通用方法标准和专用方法标准等。

2.3 国内外化学驱技术标准内容

按照标准框架梳理检索到的131项化学驱技术标准,得出国内外化学驱技术标准布局情况。其中,化学驱基础通用标准13 项,化学驱产品标准25项,化学驱方法标准93 项,详见表1。从中可以看出,化学驱技术标准体系情况如下。

表1 国内外化学驱标准布局

(1)部分标准存在交叉、矛盾和滞后老化等突出问题。例如,国家标准GB/T 12005.10—1992《聚丙烯酰胺分子量测定黏度法》、石油天然气行业标准SY/T 6576—2016《用于提高石油采收率的聚合物评价方法》、中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司企业标准Q/SY QL0144—2017《聚丙烯酰胺细粉》3 项标准中关于聚丙烯酰胺分子量的测定存在交叉和矛盾。GB/T 12005.10—1992 标准制定于1992年,已近20年未修订,存在一定程度的滞后老化问题。

(2)地方标准数量极少,企业标准质量有待提高。化学驱领域的国际标准40项、国家标准46项、行业标准24项、地方标准1项、企业标准20项,可见 地方标准数量极少,未能发挥反映本地企业意愿和技术要求的作用。企业标准内容偏向产品检测指标,标准化水平相对滞后。

(3)传统化学驱技术标准数量较多。聚合物驱与复合驱标准共有95项,能够基本满足化学驱生产需要。聚合物驱标准中,常规聚丙烯酰胺驱油剂标准丰富。建议进一步完善疏水缔合聚丙烯酰胺、耐温抗盐聚丙烯酰胺、超高分子量聚丙烯酰胺等新型分子结构聚合物的相关标准,以及适用于中低渗透油藏中低分子量聚丙烯酰胺分子量分布的相关标准、油藏针对性和油藏适应性的相关指标。复合驱标准中,现有标准基本覆盖了阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂等常用表面活性剂。建议进一步细化烷基苯磺酸盐表面活性剂、双子表面活性剂、甜菜碱表面活性剂等新型表面活性剂的相关标准,尽快制定二元复合驱油体系的相关标准,以及适用于不同油藏条件的复合驱通用技术条件的标准。

(4)新兴业务领域标准供给不足。纳米驱与泡沫驱标准共有23 项,标准供给严重不足,且主要使用其他行业制定的国家标准。建议补充适合化学驱的产品标准和方法标准,以及适用于不同油藏条件的驱油体系标准。

2.4 国内外化学驱标准对比

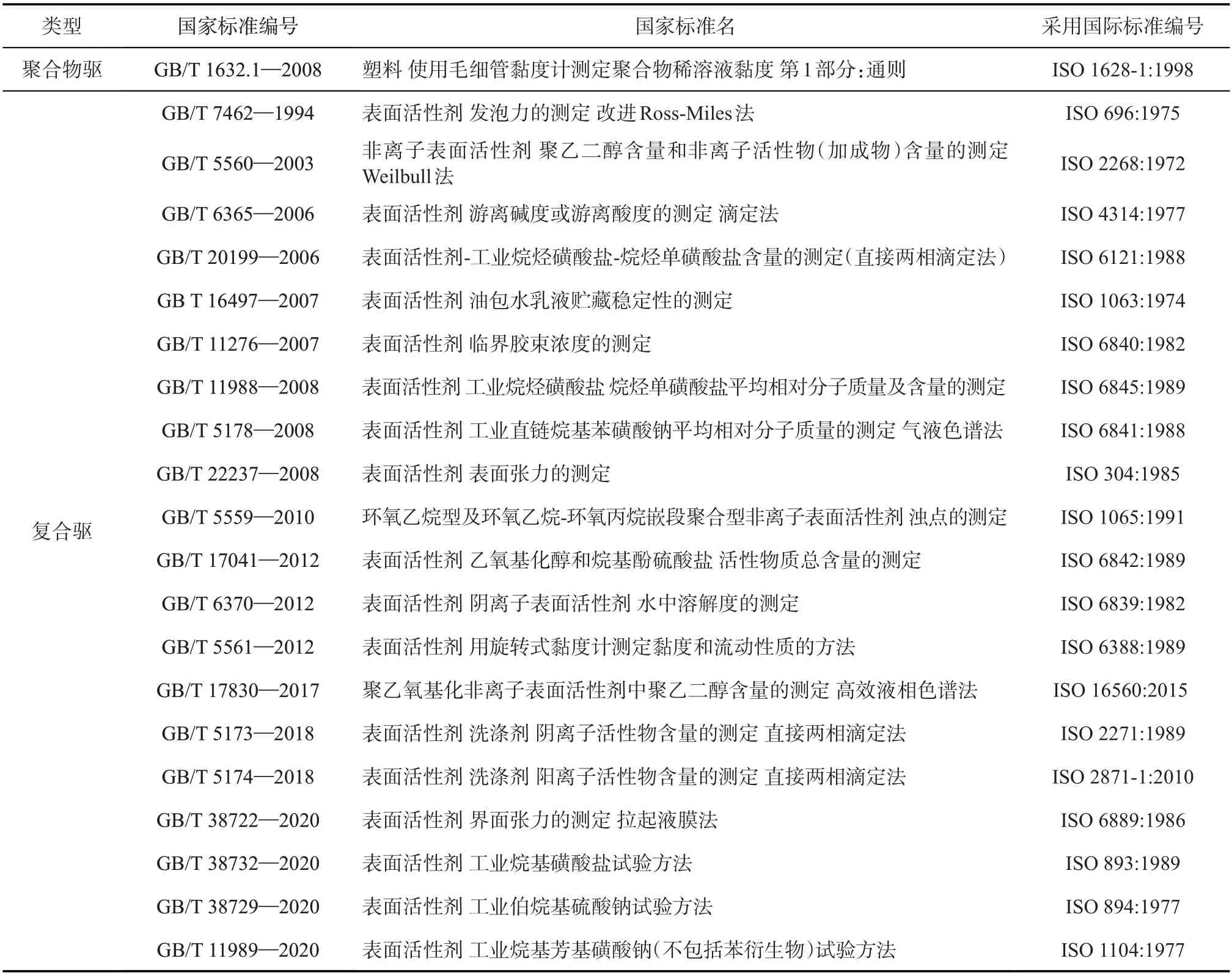

我国化学驱标准的演变及与国际标准的对应关系详见表2。在聚合物驱领域,我国有1项国家标准等同采用ISO国际标准,即1993年采用国际标准ISO 1628—1:1998 进行聚合物稀溶液黏度的测定,并于2008年修订为现行标准。在复合驱领域,我国有20 项国家标准等同或部分等同采用ISO 国际标准。我国最早在1985 年采用国际标准ISO 2268:1972 进行非离子表面活性剂活性物含量的测定。随后,又陆续采用了多种表面活性剂的性能测试和含量测定国际标准方法。该领域最新采用ISO 16560:2015进行聚乙氧基化非离子表面活性剂中聚乙二醇含量的测定,并于2017年发布。在纳米驱和泡沫驱领域,尚未检索到国际标准。相关标准为我国独立制定或采用国外组织的标准。

表2 我国化学驱标准的演变及与国际标准的对应关系

2.5 国内外化学驱技术标准关键指标差异

以用于提高石油采收率的聚合物评价方法为例,分析国内外标准关键指标差异(见表3)。选取美国石油学会标准API RP 63—2000和我国石油天然气行业标准SY/T 6576—2016 进行内容对比分析。由二者的关键技术指标差异可见,SY/T 6576—2016的评价体系更为完整,对聚合物理化性能的测定进行了适当补充,对聚合物溶液配制用水、配制方法、配制含量等方面进行了适当修改,尤其是增加了两性离子、耐温耐盐、疏水缔合、多元复合、梳形、星形聚合物和超高分子量型耐盐聚合物等新型改性耐温耐盐聚合物特性黏数的测定方法,使该聚合物评价方法更适合我国油田的实际情况。下一步可借鉴API RP 63—2000补充剪切速率、温度、盐度、酸碱度和聚合物浓度与溶液黏度的关系等流变性数据,以利后续岩心实验。

表3 API RP 63—2000与SY/T 6576—2016关键指标对比

3 结论

我国化学驱理论与技术发展居世界领先水平,为我国石油产量的稳步增长作出了巨大的贡献。标准化在其中的基础性、战略性作用不断增强,取得了丰硕的成果。我国化学驱技术标准的优势在于:(1)化学驱标准数量多、覆盖广。围绕化学驱生产需求,已制定各级标准91项,涵盖基础标准、方法标准和产品标准等多种类型,远高于国际化学驱标准数量,基本满足聚合物驱和三元复合驱生产需求。(2)符合国内油田实际需求。以聚合物评价方法为例的国内外对标分析发现,我国标准的评价体系更完整,对聚合物的理化性能和配制方法方面进行了适当补充,尤其是增加了新型改性耐温耐盐聚合物特性黏数的测定方法,使聚合物评价方法更适合我国油田的实际情况。(3)新兴化学驱领域有布局。我国已有纳米驱和泡沫驱标准18项,其中提高采收率相关标准3项。

然而,在化学驱实施过程中,我国化学驱部分标准存在交叉矛盾和滞后老化情况,尤其是部分新技术缺乏相关标准。下一步应重点制定疏水缔合、耐温抗盐、超高分子量聚丙烯酰胺等新型聚合物的相关标准;制定烷基苯磺酸盐、双子、甜菜碱表面活性剂等新型表面活性剂的相关标准;制定适用于中低渗透油藏的中低分子量聚合物的相关标准;制定油藏针对性和油藏适应性的相关标准;制定二元复合驱、纳米驱、泡沫驱的驱油体系标准。此外,还应该大力推进化学驱标准国际化。