汉字与取形物像关系的变革及其对汉字传播力的影响

2022-01-10湖北美术学院视觉艺术设计学院中国美术学院李海平

湖北美术学院视觉艺术设计学院 中国美术学院 | 李海平

汉字的发展与取形物象息息相关,甚至可以说取形物象造就了最初的汉字。可惜在此后汉字的演变过程中,取形物象反而成为发展的障碍,二者关系出现意想不到的转变。

汉字与取形物象的关系变迁,当然并非汉字的“无情”,或是“忘恩负义”,它其实是汉字演变过程中,面对不同发展需求,顺应发展趋势的一种必然选择。每次汉字与取形物象的进一步分离,都是汉字发展的关键节点,不可或缺,甚至不可阻挡。从汉字始终对构造本质的坚守,不曾丢失对理据的传承,我们也看到汉字在其中的努力。汉字与取形物象,实际上是在不断碰撞中融合,在不断融合中碰撞,携手推动汉字向前迈进,汉字传播能力不断得到提升即是最佳的印证。下面我们简单讨论汉字与取形物像这种关系的变迁,及汉字传播能力在期间的受益情况。

一、最初字形中取形物象的选用和加工

在汉字诞生初期,取形物象是基本素材,先民们通过对取形物象的选用和加工,获得了汉字字形最初的构形元素。

先看选用。取形物象可能只是一个简单物象,如我们熟知的日、木、门等,也可能是一个场景,如育、果等。虽然只是对简单物象的选用,但最后被用上的都是经过精心筛选的,比如“牛”字,可以是整头牛,也可以是牛的局部,最后选用的是局部的牛头;“莫”字,可以选日落山下,或日落树丛,最后选用的是日落草丛。都是汉字构造重要的基础。

选用之后就是加工,如何加工呢?对于可以直接描摹的简单物象,《说文解字》里建议“画成其物,随体诘诎”。可惜这个说法太笼统,我们依然难以明确取物象的哪部分特征“画成其物”。

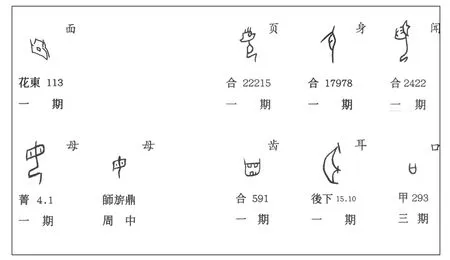

具体取形加工中,先民们采用的方法是“一对一”约定了所取物象的典型特征①。正因为如此,这些取形部位往往必须具有区别的性质②,通常在取形时会被有意地夸张强化,如“面”字,一个脸的外轮廓加一只眼睛,先民似乎早已经有了“眼睛就是心灵的窗口”这样的认识,省略脸上其他器官,强化了眼睛;“母”字则有意夸张了胸部,身子部分被简化,有些金文甚至把身子部分省略到一条很短的曲线。另外,这些被选定的典型特征也经常成为字形的最主要组成部分,如“页”“身”“闻”三字,头部、腹部、耳部才是信息传达的真正部位,身体仅是一种界定而已。当然,有时候这些界定都可以省略,如“齿”“耳”“口”等字(图1)。

图1 典型特征的应用

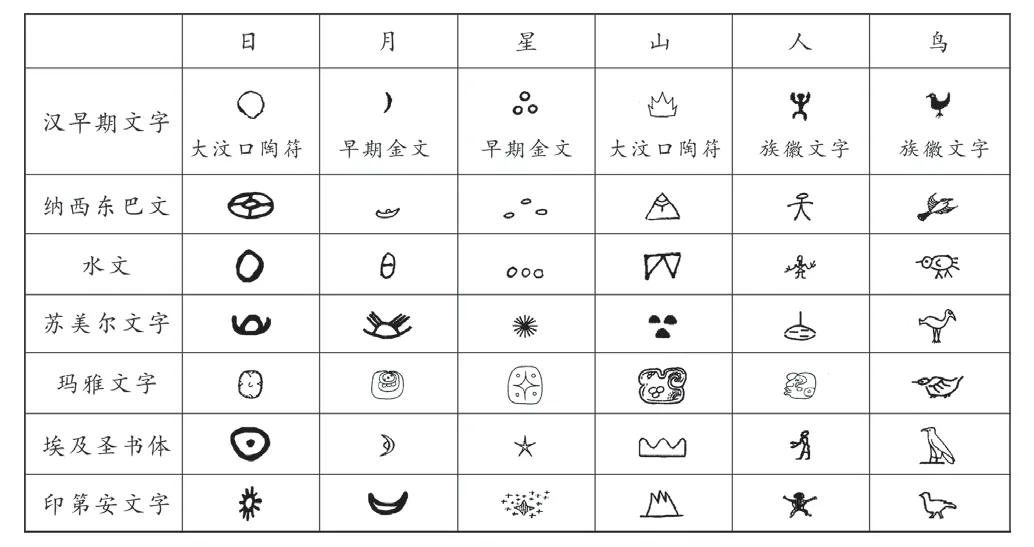

对于典型特征手法,最关键的是不能忽略它的创作性质,比如甲骨文“水”的字形,中间主流,四边支流或水滴,其实是水的特征及属性的概括和描绘,并非现实中水的直接写实,有现实向意象转化的痕迹。周有光先生认为楔形文化和古埃及圣书体都有六书[1],但是我们不难发现面对同一个取形对象除了如日等个别字形,两种文字大部分字形其实差异很大(图2),可见汉字取形中的典型特征并非简单的直接描摹,而是前文提及的简单物像,或是场景的精心“设计”,代表着不同先民对该事物的认识程度,蕴含着他们对事物的认识方式和提炼手法。

图2 取形差异 图片引自王元鹿,朱婠军,邓章应.中国文字僨展史·民族文字卷[M]. 上海:华东师范大学出版社,2015:107。

典型特征所获得的构形材料,有些可以单独成字,有些可以再应用,通过组合成字,成为最初汉字的基本组成部分。这些构形材料,虽然随着时间的发展,不可避免地出现简化或繁化,造型也变得更匀称和平整,但直至隶变,也即笔势化模式的大量应用之前,这些构形材料形态上依然与取形物象密切关联,整体上并没有出现本质变动。我们把这个阶段称为汉字的象形模式阶段,它的主要特点是以字形为中心,极力保持着字形的象形特征[2],最大程度地“保护”初期所获得的字形。处于这个阶段的汉字字形,通常能轻易地看到它取形的具体物象来源,字形的传承路线比较清晰。

可惜,随着文字的发展,字形与取形物象之间形态上的密切关联(比如取形时需要遵循取形物像的一些造型形态特征),对汉字构形的限制愈来愈明显,这种形态上的限制逐步被视为一种束缚,冲破这种束缚日益成为一种必需。

根据汉字构形的特点,这种限制有两个表现,一个是构件组合布局的形态限制;一个是构件本身的形态限制。这两方面的难度明显不同,前者只是构件的方位问题,后者则涉及构形整个造型与取形物象的形态相似问题。正因为如此,前者很早在象形模式下就实现了内部调整,而后者则需要借助笔势化模式的大量应用才得以完成跨越式转变。这是典型的先易后难两步走的方式,它们通常被称为两次取形物象束缚的挣脱。

二、两次取形物象束缚的挣脱

虽然第一次束缚只是构件布局的方位调整,真正对构形起限制作用是源自场景的一些字形,但是它意味着取形物象与汉字的关系开始松动,实际上已经触及了造字观念的改变,因此,这次束缚的挣脱并没有想象中的简单,在实际执行中,它不但借助了一次重要的汉字造字方式调整,即表音成分的介入,而且历经了由个别变化到“全局胜利”的漫长发展期。

表音成分的介入,对第一次束缚真正产生促动的是汉字构意方式的转变,即由形合为主向意合为主转化。这种转化使合形字可以完全依靠基础构件的不同来区分,也就是字形的识读通过构件本身功能(作为意符或音符),而非依靠整体字形与取形物象形态上的相像。这意味着整体字形与最初取形物象形态相似的需求得到松动,不再是最重要的因素。其中第一次获得解放的是字形的构件布局,它得以挣脱取形物象的本身方位布局的束缚,一些原来由场景图示方式构造的字形,变成由构件直接罗列即可,构件布局据此由场景式图示法为主向罗列式组合法为主迈进。不过,这种转化主要是依靠形声手法完成的,而形声手法在战国时期才真正成为汉字构造方式的一尊,因此第一次束缚的真正完全挣脱也同样历经了漫长的发展过程。

当然,出于字形理据的有序传承需求,如非必要,如“解”“企”“保”等字外轮廓的复杂程度对轮廓规范确实不利(图3),字形构件方位通常选择保持原有布局,不需要调整(有些是因为无法进行构件拆分)。查阅字形演变图,我们发现与场景有关的汉字,实际上大部分保持了最初的场景式图示法。换句话说,第一次束缚的挣脱,其对汉字的意义并非表面上某些字形的相应调整,而是造字时构件方位布局观念的解放,取形物象本身的方位布局形态,乃至整个取形物像的形态都不再是限制因素。

图3 “解”字的构件组合方式的转变

有趣的是,第一次束缚的挣脱对构件本身与取形物象形态的其他方面并没有产生明显的显性影响。从意和象层面入手,即表意和象形两个特点来看,这次束缚的挣脱,构件布局的设置留意不留象,但是构件本身依然以取形物象具体形态为主要参照,即留象为主。不过,这次束缚的挣脱,已经在汉字与取形物象之间的密切关系中,撕开了一个裂缝,让它们关系的再次变迁有了一定的基础,第二次束缚的挣脱因此变得相对容易。

即便如此,因第二次束缚的挣脱涉及构件与取形物象形态上的大幅度分离,它除了这些前期的思想铺垫和各种准备,还需要另外一些契机,主要有三方面:文字下行的机会,高频文字的日常快速书写迫切需求及民间力量的参与,三者缺一不可。

要“凑齐”这三方面共存的契机并不容易,甚至是可遇不可求,尤其是文字下行和民间力量的参与。汉字漫长的演变过程中,真正意义上的下行共有两次,这次所需的为第一次,而第二次下行则在两千多年后的民国时期,可见机会的难得。而民间力量的参与更是不可复制,它并非指老百姓参与写字、用字等文字的简单应用,而是指民间力量成为文字发展关键节点的参与者,并担当其中绝对的主角,这在此后的汉字演变史中,再也没有出现过。

这三方面有一定的连带关系,其中文字下行是原点,后两者是在它基础上的后续发展。在文字下行的促动下,高频文字的日常快速书写需求,成为这时期汉字发展的重中之重。而与此同时,因文字下行打破了文字“专享”,一些原非这个专享“小圈子”的群体,包括大量小吏、工匠的民间性质的群体,忽然获得了文字使用权,甚至文字发展的参与权。他们不可避免地对文字产生一种“即无所谓又敬畏”的矛盾心态。“无所谓”是因为如同忽然天降横财的“暴发户”,文字变得易得,可以随意挥霍;“敬畏”是文字的“神圣”地位依然残存在心中,它不可能短时间里变更,而事实上此时汉字依然是“身份”的象征。

正在这种矛盾心态的推动下,这个民间性质的群体意外地成为第二次束缚挣脱的“操刀者”。“无所谓”使他们“胆子”特别大,没有原文字专享者的相应负担和顾虑,一切依照现实的日常快捷书写需求,大刀阔斧地对字形进行改造。而“敬畏”又使他们的大刀阔斧存在一定的底线,字形的构造本质并没有出现变动。于是,一场前所未有的汉字改造热火朝天的运行起来。借此锐不可当的发展势头,第二次束缚轻而易举地实现了解缚,汉字构件完成了其发展史上最重要的一次转变。

如果说第一次束缚的挣脱有点波澜不惊,有一种打前战的意味,那么第二次束缚的挣脱则有点石破天惊,它引起的震动至今依然能感受到。不过对于汉字而言,两者都是不可或缺的,仅文字传播方面而言,它的传播能力得到大幅度的提升,媒介功能得以出乎意料的扩展,可谓惊喜连连。

三、汉字传播能力的提升及媒介功能的扩展

第一次束缚的挣脱对汉字而言,最直接的受益是真正奠定了汉字字形的外轮廓形态,字形组合上开始清晰地出现上下、上中下、左右、左中右、围合等造型图示,汉字方块字的特点由此确立。这种四面—中心汇集式的方块形态在文字传播方面有几个良好的表现,代表性的有:

(1)更易于信息的汇集。这种上下左右叠加的方式,显然比只有左右排列的线性形态更利用信息的储备。汉字由此具备了大信息容量的功能,字形无论笔画多寡,最后都借助这种叠加方式,被轻松地安排在方框里。同时,因字形轮廓能被轻松规整,文本大小实际上也从根本上得到控制。结合汉语的特点,汉字书写的文本是不同文字体系中,同一内容公认用字量最少的,汉字文本也成为大容量信息储存器的代表。

这种字形和文本双双拥有大信息容量功能,培养了一种意想不到的民族惯性思维,即我们更相信文字储存历史的功能,更愿意把记忆放在汉字里而非相关的实物中。如果有人问,中国几千年的历史都到哪里去了?回答并不困难——在汉字书写的古籍里。古代重视府志、县志的撰写,当代博物馆远没有档案馆发达都是这种思维的反映。我们的日常生活,其实也在无意识中包含了这种思维,比如一个建筑或家具,如果没有与帝王、名人等有密切关联,通常会被当作某种纯粹的实用工具随用随弃。

文字的文化信息储存功能其实早已经获得共识。陈寅恪先生曾感叹:“凡解释一字即是作一部文化史。”一辈子与汉字打交道的日本学者白川静先生,也说,“某种意义上说,中华文化就是汉字文化。”[3]汉字事实上承载着中国文化传承的重任。有些外国学者曾对汉字的改革发出警告:“中国人抛弃汉字之日,就是他们放弃自己的文化基础之时”[4]61“就会失掉他们持续了四千年的丰富文化典籍的继承权。”[4]99

(2)更具备书写艺术基因。一方面,上下左右的叠加,组合变化丰富,可操作性强,艺术开发潜力大。西方国家的字母只从左向右,横向组合构成单词(并非所有字母文字都是这种方式的,比如阿拉伯文不写短元音也是左右线性排列,但如果写出短元音,通常在其辅音的上面或下面)。从实用角度看,这有利于迅疾书写;但就视觉审美而言,则显单调;从运笔态势上看,书写动作也缺少变化。相较之,汉字组构就比较丰富,上下左右叠加的方式,本身结构就比较复杂,结合汉字的字数,这种结构丰富性更为惊人。受限于字形笔画数量,又使这种结构丰富不至于无法控制,始终保持在一个非常合理的范围里。可见,汉字的这种结构特点,相对形体简单、局部反复雷同的字母组合优越很多,具备走向书写艺术化的众多天然条件③。

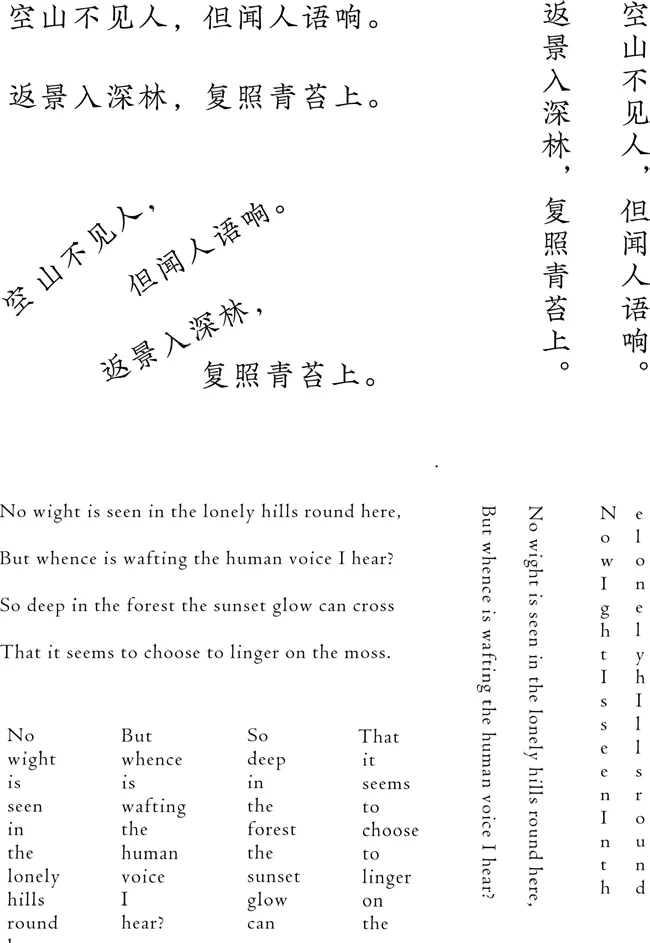

另一方面,方块化文字编排更灵活,更具可塑性。整齐划一的方块化使汉字单字垒字成篇,理论上任何方向都没有问题——竖排、横排,甚至斜排都是可行的。方形不同于长方形,它长宽一致,横排、竖排,甚至斜排都不影响文字阅读,而长方形如果改为竖排,长方形就必须转动,也就是阅读方向不得不随之变动。实际应用中,如英文单词所形成的长方形状,长短变化非常丰富,它在竖排中,复杂形状变化带来的空间浪费和阅读时的不畅显然是个不好解决的难题。而方块状的汉字除了没有这个缺陷,这种灵活性也带来一些排列的可塑性,如回文诗阅读顺序的多样性(图4)。

图4 汉字的横排竖排和斜排都有很高的适应性。鍖英文竖排,通常只是把文本转动90°,单字字母或单词直接竖排的方式在阅读上看,显然是不合适的。

除此之外,方块化也无形中促进了汉字的简化进程和系统化进程。明确的一字一块面,位置有限,迫使字形努力精简。但字形又有易辨识的基本需求,对精简程度有一定的限定,为了平衡这个矛盾,构件系统化成为一个良好的选择,很快地由无意识状态变成一种主动行为。

第二次束缚的挣脱对汉字传播能力的提升更为直接。

首先,带来汉字字形的大幅度简化。汉字的识读、书写和学习都得到前所未有的改善,尤其是汉字的书写,由此成为一件愉悦的事。对比中世纪欧洲人对书写的哭诉,我们会有更深刻的体会。12世纪《手赐福者手册》一段书末题词出现这样的“吐槽”:“假如你不知道什么是书写,你可能认为书写并不特别困难……还是让我来告诉你吧:书写是一件十分艰苦的工作,他损坏你的视力,弯曲你的脊骨,使你腰酸背痛。”[5]83这导致当时欧洲文字传播能力的明显萎缩,“在长达1000余年的漫长岁月里,书写实际上是僧侣们的专利”[5]74“当时西欧最有权势的人物查理曼本人就是一个文盲。”[5]74这在中国是不可想象的。据书史记载,除了帝王,从汉代起宫中女性就出现了对汉字书写的喜好,如章德窦皇后、帝阴皇后幼年即善书艺,与欧洲形成了鲜明的对比。

其次,促使书写艺术化。第二次束缚的挣脱所借助的契机是笔势化模式的全面铺开。根据人右手竖排书写的特点,服务于书写的顺畅,是笔势化模式的主要特点(图5)。这带来一个极为关键的改变:书写为字形服务向字形为书写服务转化。这意味着绝大部分构成字形的线条是依据书写的笔势而定,也就是把原由取形时客观物象典型特征约定的象形状态,变成由符合人的生理性书写的笔势约定状态。比如用书写舒适的直线、斜线或只有一道弯折的线条替换掉原来书写极为麻烦的多道弯曲长线条。这正是前文提及的,汉字书写变成一件愉悦的事的原因所在。汉字书写也由此开始了新的征程。书写工具、书写技法受到前所未有的重视,书写工具的潜能得以挖掘,书写技法得以完善。而更重要的是哲学被引入,书写变成一种艺术。从单字到篇章,从技法、理论、实践、鉴赏等各个层面,汉字发展出了一套完善的系统书写理论,甚至还开发了专有的艺术字形——狂草。

图5 笔势化模式 图中两个①的书写顺序改变非常重要,体现了书写转向考虑生理性的重大变化。

于是,书写开始拥有一些意想不到的功能,并肩负起一些“额外”的责任。前者如用书品代人品,“人正则书正”[6]“右军人品甚高,故书入神品”[7]颜真卿字迹 “望之知为盛德君子也”[8]书写具备了品格功能,前所未有的达到了地位。后者如书法家的形体楷模作用。唐以前的书法家,同时须负起厘正字体的使命[9]。

当然,更让人惊喜的是,书写艺术并非高不可攀,它可专业可业余,可高雅可民俗,全社会所有阶层都可以成为其主人,用自己喜欢的方式参与其中,找到属于自己的乐趣。文字书写成为民众情感表达、宣泄的手段,也成为他们与文化沟通的桥梁。文字书写使汉字以一种出乎意料的方式实现了大众化,及意想不到的方式成为中国文化的共建者,汉字因此实现了一次完美的工具性超越,其传播能力也得到前所未有的提升。

四、余论

从构件布局到构件本身,汉字与取形物象在具体形态上实现了分离,以留意而不留象的方式保持彼此的联系。这种新的关系其实是一种更为可靠的关联方式,一种“共赢”的行为。不过,随着汉字局部的记号化发展趋势,一些构件也同样呈现了新的发展状态,即它们从构形上也是既不表意,也不表音,仅是一个纯粹的记号,与取形物象再无瓜葛,不留象也不留意。据统计,唐代石刻楷字中,由记号字参与构形的约3200个,约占22%以上[10]。可见,在唐代汉字记号化程度已经比较高。

当然,正如裘锡圭先生所说的:“不能过分夸大记号字的出现对汉字整个体系所发生的影响。”[11]或许未来汉字构件的记号化数量会有所增加,但整体上,汉字的表意性质不会出现根本性变化。

注释:

① 必须注意,即便是约定俗成了非常具体的取形部位,一方面依然存在描写时侧重点不同的情况,如“母”字强调胸部或强调发型特征的不同字形;另一方面它也依然需要后天应用过程中的反复强化才能得以成为明确的硬性规定。此外,由于每个取形都需要经过约定俗成,因此我们即便能总结出它们字形、字义等方面的规律,也仅能起辅助作用,要真正掌握它们依然需要逐字学习掌握,这是也汉字难学的一个主要缘由。

② 这种区别性质除了客观因素,也同样有人为约定的主观因素,比如“牛”“羊”两个字形中两角向上的为“牛”,向下的为“羊”,但现实中也有两角向上的羊,因此任何字形典型特征的约定都是客观因素与人为约定的结合。

③ 当然,这种特点会使习惯于横向组构,形体简单字母文字的外国人常抱怨书写起来很不容易。如同我们现在书写篆文,也觉得相对困难,因为书写顺序、字形结构都是需要一个重新适用的过程。不过汉字存在如行书、草书完备的形体开发,使真想学习汉字书写的外国人要从原有的书写习惯过渡过来难度也不会太大。