东亚舍利瘗埋制度的传播及宇宙观的表达

2022-01-10西安交通大学人文社会科学学院熊雯

西安交通大学人文社会科学学院 | 熊雯

一、从印度到中国:隋唐舍利瘗埋制度的形成

根植于印度佛教的舍利信仰和安置制度,在与中国最为漫长和持久的墓葬传统碰撞后加以融合,至隋唐已经形成了独特的中国式的舍利瘞埋制度。正如宫治昭先生所云:“从印度、中亚传入的佛教美术,在中国大陆与中国原有的传统发生过激烈的碰撞,大多是在相互的斗争与磨合中进行着新的创造。随着时代的变迁,有的具有相当浓厚的印度、中亚佛教美术风格,而另一些却是完全中国式的创作,迥异于印度的佛教美术。考虑到印度和中国自古就有其根深蒂固的本民族文化,出现这种情况可算是在情理之中。”[1]中国隋唐舍利瘞埋制度的形成正是对宫治昭先生上述这段话的很好诠释。

舍利瘗埋制度源于印度的佛舍利信仰。舍利,巴利语sarira 的音译,或称“设利罗”“室利罗”,其本意是佛的遗骨。《法苑珠林》卷四十云:“舍利者,西域梵语,此云身骨。恐滥凡夫死人之骨,故存梵本之名。”[2]舍《金光明经》云:“此舍利者,是戒定慧之所熏修,甚难可得,最上福田。”[3]354舍利,作为佛真身的象征,受到信徒的崇拜和信仰,自佛涅槃以来,舍利安置制度在印度已经逐渐形成。根据佛教文献的记载,佛陀涅槃后,起塔供养舍利始于孔雀王朝的阿育王,其为安置舍利广造八万四千塔。 法门寺出土的《大唐咸通启送歧阳真身志文》对这段历史有记载:“释迦大师示灭一百一十九年,天竺有国君号无忧王,分遗形舍利,役鬼工造八万四千塔,阎浮聚落,有逾一亿舍,即置宗。” 这段短话简短说明了舍利信仰和安置制度传到中国的过程。

在印度,有关舍利的安奉和供养一般有两种方式。一种为窣堵坡(塔),一种为精舍。[4]189关于精舍,《大唐西域记》卷八《罗释迦伽蓝》记载:“中门当涂,有三精舍,上置相轮,铃铎虚悬。下建层基,轩槛周列,户牖栋梁,垣阶陛,金桐隐起,厕间庄严。中精舍佛立像高三丈,左多罗菩萨像,右观自在菩萨像。凡斯三像,石铸成。威神肃然,冥鉴远矣。精舍中各有舍利一升,灵光或照,奇瑞间起。”[4]254孙机认为,“精舍是模仿印度天祠所修建的主要供养佛像的建筑,有的也供养舍利。”[5]

从实物遗存来看,早在公元前3世纪,印度就出现了安置舍利的覆钵塔。如在印度巽加王朝及沙多婆诃那朝所修建的桑奇大塔的覆钵中发现安置舍利的舍利盒、舍利罐等。对于舍利崇拜和舍利安奉制度主要体现为:一、舍利容器 ,二、舍利供奉物。

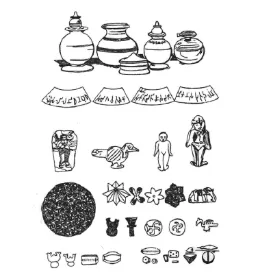

追溯印度,安置在窣堵坡覆钵处的印度舍利容器很少单独出现,通常是多个套装在一起,通常包括石制、陶制,也有银制和金制。舍利容器形状有很多种类,可分为带纽的球状合子形、窣堵坡形、尖顶圆筒形等。其中最有特色的是带纽的球形盒子,盖与器身在半中腰咬合,整体像是个球形的壶,形态上与圆形的覆钵相呼应,其盖顶的纽常常装饰为小窣堵坡的形状,使圆形容器成为重叠的两层。舍利供奉物出土较多的有水晶、珍珠、珊瑚等宝石,还有串珠、金银环、货币以及各种图形包括花卉图形、神像等的金箔片等。(图1)

图1 印度比布拉瓦窣堵坡出土文物

与印度在塔基覆钵部分安奉舍利不同,在地下塔基部分修建用来瘞埋舍利的场所,是佛教东传中国后的发明,是佛教中国化的体现。关于中国采取在塔基地宫瘗埋舍利的形式,学者们认为 “一方面可能是佛塔传入中国之后,早期多为楼阁式建筑,与印度的覆钵塔不同造成的。另一方面也与中国传统的将尸体深埋地下的思想有关。”[6]笔者同意此观点。中国的舍利安置制度被学界称作舍利瘗埋制度,冉万里在《中国古代舍利瘞埋制度研究》一书中将中国古代的舍利瘞埋分为四个阶段:东晋十六国和南北朝为早期阶段,其后分别是隋代、唐代和五代至宋元明时期。其中隋,唐时期是中国舍利瘗埋制度的重要形成时期。

经考古发掘出土的国内纪年明确的最早舍利塔基遗址,是公元481年所建河北定县北魏舍利塔基,这是目前发现中国古代舍利瘗埋制度最早的实物遗存,盛舍利的石函瘗埋于塔基夯土中。隋代是中国古代舍利瘞埋的重要时期。特别是隋文帝仁寿年间,仁寿元年(601)、二年(602)、四年(604)前后三次在全国范围内广建舍利塔瘞埋舍利,合计建塔112座。文献记载的这一时期的舍利瘞埋活动也被传世铭刻,或被考古发现的隋代地宫及其出土文物所证实。《舍利感应记》记载:“皇帝以仁寿元年六月十三日,御仁寿宫之仁寿殿,本降生日也,岁岁于此深心永念,修营福善追报父母之恩。故迎诸大德沙门与论至道,将于海内诸州选高爽清净处各起舍利塔,皇帝于是亲以八宝箱奉三十舍利,自内而出置之御座之安,与诸沙门烧香礼拜……乃取金瓶、琉璃各三十,以琉璃盛金瓶,置舍利于其内。熏陆香为泥,涂其盖而印之。三十州同刻十月十五日正午入于铜函、石函,一时起塔。”[7]1320

隋文帝下诏所建舍利塔的遗址,已经考古发掘的有陕西耀县神德寺塔基,为仁寿四年所建, 在塔基内筑有围护舍利石函的砖墙,石函的四周和盖上均有长方形的护石包裹。舍利石函平面为正方形盝顶,函盖上有铭文,函四周有线刻图像。供养物放置在石函内,有放置3枚舍利的鎏金顶铜盒,同时还放有骨灰、隋五铢钱、波斯萨珊朝银币、金环、银环、玉环等物。此外,还有内置头发的铜圆盒、内放绿玻璃瓶的鎏金铜方盒、内装骨灰的铜瓶等物。隋代舍利瘗埋是中国舍利瘞埋史上第一次由皇帝提倡各级政府参与的在基本统一的制度和模式下进行的,并且舍利组合已经形成比较完备的制度,由外及内一般包括:石函+铜函+琉璃(瓶)+金瓶,其中盝顶形制铜函的出现是隋代舍利瘞埋制度的一个创举。庄严舍利的供具一般为“七宝”(即金、银、玉石、玛瑙、水晶、琉璃等)。可见作为官方行为的舍利瘞埋,在隋代已经形成一整套制度。

唐代的舍利瘞埋制度在隋代的基础上有进一步发展。首先,塔基地宫正式出现。这些塔基地宫形完全模仿当时墓葬,以砖和石砌筑而成,由踏步、甬道、石门、宫室等组成。与唐墓在甬道和墓室绘制壁画相似,在一些塔基地宫的甬道和宫室中也绘制壁画,并且模仿当时墓碑形制,单独立碑,置于甬道之中。其次,唐代舍利瘞埋制度规格远远高于前代,除了舍利容器的豪华以外,供养器具也远比“七宝”更为丰富。地宫内还有壁画和线刻装饰,庄严非凡。最重要的是,如徐萍芳先生所说“到唐代武则天时期瘗埋舍利的制度发生了划时代的变革,地宫正式出现,盛装舍利用金棺银停。”[8]

二、 东亚舍利安置制度的传播

1.文本与图像中的东亚舍利信仰

舍利信仰自印度东传至中国, 又经由辽东半岛传入高句丽,以后逐渐扩展至朝鲜半岛南部的古代国家。朝鲜三国时代,中国舍利信仰已经开始传入朝鲜半岛。最先是高句丽,然后是百济、新罗。当隋文帝诏令分送舍利在全国各州建塔瘗埋供养时,据《法苑珠林》所载《庆舍利感应表》:“高丽、百济、新罗三国使者将还,各请一舍利于本国起塔供养,诏并许之。”[7]2103这个记载证明隋代舍利瘗埋佛制度的影响已及于当时朝鲜半岛南北诸国。李唐时期,统一新罗与唐的关系密切,佛教的传播和相互交往频繁,来唐王朝请舍利之事也见于文献记载。据朝鲜《三国遗事》卷三“前后所将舍利”条云:“善德王代,贞观十七年(643)癸卯,慈藏法师所将佛头骨、佛牙、佛舍利百粒,佛所著绯罗金点袈裟一领。其舍利分为三:一分在皇龙寺,一分在太和塔,一分并袈裟在通度寺戒坛,其余未详所在。”[9]2039“唐大中五年(851)辛未,入朝使元弘所将佛牙(今未详所在,新罗文圣王代),后唐同光元年(923)癸未,本朝太祖即位六年,入朝使尹质所将五百罗汉像,今在北崇山佛光寺。大宋宣和元年(1119)己卯亥(睿庙十五年)入贡使郑克永李之美等所将佛牙,今内殿置奉者是也。”[9]2039从这段史料可以看出,新罗不仅在唐贞观十七年、唐大中五年,甚至在宣和元年,都从中国请回舍利等进行供奉。通过以上中、韩两国古代文献的记述,我们知道佛教自中国传入朝鲜的过程中,舍利的输入从未间断并起到重要作用。与之同时,隋唐舍利瘞埋制度也随之影响了朝鲜半岛。

关于舍利信仰在日本的传播 , 一般认为,钦明天皇十三年(552),佛教经由百济传入日本。据《日本书纪》“崇峻元年”之条记述,“是岁,百济国遣使并僧惠、令斤、惠寔等,献佛舍利。”这说明日本佛法的开始与佛舍利密切相关,“佛法之初,自兹而作”。我们也有理由认为,百济在向日本献舍利的同时也极有可能已将中国舍利瘞埋制度传播至日本。相传敏达十四年(585),由于佛舍利带来吉兆,致使苏我马子皈依佛门,并于自家修建“佛殿”(飞鸟寺)和日本第一座舍利塔。此外,日本也前后几次从唐王朝请回舍利在本国供养。据《御请来目录》记载,空海从青龙寺惠果处请得“五宝五钴金刚杵一口,五宝五钴铃一口,五宝三昧耶杵一口、五宝独钴金刚一口、五宝羯摩金刚四口、五宝轮一口。以上各着佛舍利。”[10]2161同时空海本人还得到惠果交付的“佛舍利八十粒(就中金色舍利一粒)”[10]2161。唐僧鉴真于天平胜宝六年(754 )请来的 3000 余粒佛舍利,供奉在唐招提寺的“金龟舍利塔”内。舍利塔安置在舍利殿(鼓楼)的厨子内,方便信徒每日参拜。中国隋唐舍利瘗埋制度从长安辐射至日本有两条渠道:一条渠道是从长安传至朝鲜半岛的新罗然后传至日本;另一条渠道是由遣唐使直接从长安传至日本。

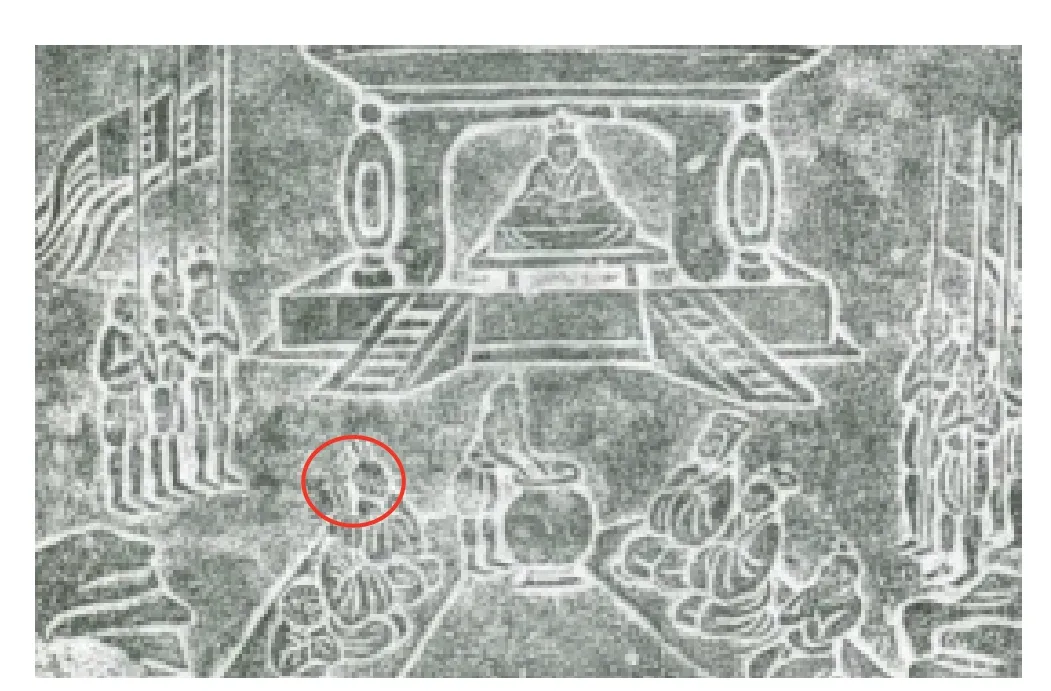

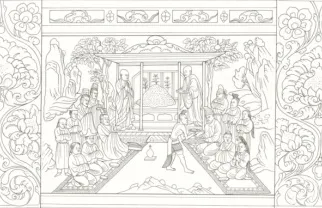

关于日韩已经参与到舍利瘗埋的图像证明可见中国陕西蓝田蔡家拐塔基地宫出土的一个唐代舍利石函。石函为方形盝顶,寺庙雕刻四幅图案,已被解读为“迎宾图”“分舍利图”“送舍利图”和“瘞埋舍利图”。其中“分舍利图”(图2)中我们可以看到一束发戴冠的人坐于精舍之中,精舍前面有负责分舍利的婆罗门和端坐两侧的两列六人。这六人当中有两人头上装饰着两根翎毛非常引人注目。据《新唐书·高丽传》记载:“王服五彩,以白罗制冠,革带皆金扣。大臣青罗冠,次绛冠,珥两鸟羽,金银杂扣。”[11]根据这段文献记载中“珥两鸟羽”的特征,我们可以判定“分舍利图”中头上装饰着两根翎毛的人应该为高丽人。同样的图像我们还可以在中国陕西临潼庆山寺塔基地宫中出土的“释迦如来舍利宝帐”中的“分设立图”中看到,在两排坐着的行列中,也有头部插两个羽毛的高丽人形象。(图3)。这两个“分舍利图”也生动地体现了在经历争夺舍利的战争之后,各国对于分享舍利的和平解决方案。

图2 陕西蓝田舍利石函“分舍利图”

图3 临潼庆山寺舍利宝帐中的“分舍利图”

2.从现存东亚舍利容器对比看中国舍利安置制度对日韩的影响

随着考古发掘工作的展开,东亚各国舍利塔基、地宫和容器资料的刊布和信息交流日益丰富,相关研究趋于活跃,并建立起良好的学术基础。例如日本小杉一雄在《中国佛教美术研究》中援引大量文献对六朝隋唐的舍利安置进行系统研究;藏田藏《舍利信仰与舍利容器》对舍利信仰和舍利容器的研究;长谷川道隆《唐代塔基地宮金銀舍利容器》对唐代塔基地宫和舍利容器的研究;韩国金喜庚《塔内舍利容器:印度、中国、日本变迁考》对舍利容器变迁史的考证;韩国的申大铉《韩国古代舍利庄严的样式研究》对舍利容器装饰纹样的研究;杨泓《中国古代和韩国古代的佛教舍利容器》对中韩舍利容器的对比研究;袁泉《舍利安置制度的东亚化》主要从塔型舍利容器和舍利起塔的影响这两个方面对于东亚舍利安置制度的形成提出了自己的观点。

在诸位学者的基础上,笔者搜集到更多日韩舍利容器的图片和文献资料,将中韩舍利容器对比扩大为中日韩舍利安置制度的对比,以及至中日韩塔型舍利容器以外更多舍利容器的造型和图像对比,在此基础上展开进一步的研究。通过结合考古发现的实物证据,对中国隋唐舍利瘞埋制度对日韩造成的影响加以证明。虽然,从现有日韩的舍利瘗埋器物的发掘来看,主要瘗埋在舍利塔的塔心础,与隋唐中国瘗埋在塔基底下的地宫不同,但是,从舍利容器和舍利供奉器物来看,日韩舍利安置制度与中国有很大的关联,主要体现在三个方面。

首先,日韩发现的舍利容器多重方形盝顶函的重合,且最底层为琉璃瓶。如日本崇福寺的舍利容器组合,这与隋唐时期中国舍利容器的组合形式一致,如泾川大云寺的舍利容器组合。

其次,武则天以前唐代外重舍利容器一般而言都是方形盝顶的函,包括石函、铜函、银函或者铁函等,如法门寺八重宝函,蓝田发现的初唐舍利石函,唐代大云寺舍利盝顶石函。这是对北朝至隋外重舍利容器多为函的一种继承。河北定县静志寺塔基地宫发现一具刻有“大代兴安二年(453)”铭文的石函,河北魏县舍利塔基的舍利石函,还有隋代耀县舍利石函,这些函均为盝顶方函,对日韩的舍利函都有影响。

最后,值得注意的是舍利容器中莲花底座的相似性。在朝鲜半岛的统一新罗时代、日本奈良时代早期舍利函的内底,常见可以活动的莲花座,然后在其上安置盛装舍利的核心容器——琉璃瓶,即具有莲花底座的琉璃瓶作为舍利容器的核心容器随处可见。如韩国全罗北道益山王宫里五层石塔出土的铜函内安置一铜莲花座,其上安置琉璃舍利瓶;韩国庆州松林寺出土的鎏金铜舍利函内底设置有鎏金铜莲花座,其上置绿色琉璃杯,琉璃杯内置琉璃舍利瓶;韩国全罗北道益山王宫里五层石塔出土的铜函内安置一铜莲花座,其上安置琉璃舍利瓶(图4);韩国庆州松林寺出土的鎏金铜舍利函内底设置有鎏金铜莲花座,其上置绿色琉璃杯,琉璃杯内置琉璃舍利瓶(7~8世纪)。日本崇福寺塔心础所出土的舍利容器共四重(7世纪),其中第三重金函内安置有莲花座,其上安置琉璃瓶;唐代地宫中也出土了有莲花底座的舍利容器,如庆山寺地宫的琉璃瓶。值得注意的是,目前可以见到最早的底部有莲花底座的舍利容器是河北定县静志寺塔基地宫出土隋大业二年(606)石函,大理石,正方形,往内部看,可以看到底部浮雕莲花座(图5)。

图4 日本崇福寺放置琉璃瓶函内莲花底座

图5 隋代大业二年舍利石函内莲花底座

三、东亚舍利容器中宇宙观的形象表达

1.“象天法地”与宇宙模型

舍利外重容器盝顶函的盝顶形制体现了传统中国“象天法地”思想。这种函作为中国传统器具形制,在中国舍利瘗埋制度中使用较多,目前发现的北魏至唐的舍利函,多为盝顶。

部分学者们已经对盝顶方函形制进行了有启发性的讨论,他们认为具有盝顶盖及方函四面方位的组合通常被视为一个完整的“宇宙模型”。比如,袁泉认为,它源自东汉以来流行的覆斗顶方形墓室,这种建筑形式往往和墓室壁画结合以象征宇宙。[12]杨效俊则结合陕西耀县神德寺方函表面的装饰纹样,认为石函的示范造型与图像中呈现的方位意识结合,用以表现中国传统的宇宙制度[13]。结合函上常常具有的四天王的形象,笔者对于这种宇宙模型的观点比较赞同。四大天王代表了须弥山的佛教宇宙世界模型的一部分。四大天王在须弥山四周各司其职,结合舍利容器上“八王分舍利”图,分享舍利的和平解决方案,体现了“协和万邦”的国际观与宇宙观。

2.莲华藏世界的隐喻

关于中日韩舍利容器对比一个比较突出的现象,是大量带有莲花底座的琉璃瓶作为核心舍利容器,如上文文字和图片所示。尤其有些函内的莲花底座很明显可以看出是精心制作的,例如隋代大业二年舍利石函内部的莲花图像及日本崇福寺石塔放置琉璃瓶的金属函内精致的莲花底座。 虽然,莲花图案在窣堵坡中及早期佛教装饰中是常见的装饰图像,佛像以莲花为底座也常常见到,但是这些舍利容器对于莲花底座的强调装饰似乎都在提示我们这样的造型背后应该有其自身设计逻辑和装饰意匠?

笔者认为,此莲花底座在舍利容器的最核心被表达是莲花藏世界宇宙观的隐喻表达。

首先,莲花在舍利容器底座核心中表现,代表了“藏”(胎藏)的思想。在中国隋唐时期舍利瘗埋制度中,瘗有幽埋隐藏之义,将舍利瘗埋在塔基地宫里,有作为核心舍利容器的琉璃瓶盛装,加上重重舍利容器套装瘗藏。而,舍利有胎(卵)的象征,以琉璃瓶盛装放置在莲花的底座上,其实就是“胎藏”的隐喻。在舍利瘗埋制度中,“将释迦的遗骨称为‘种子’,并将窣堵坡上收藏的舍利称为胎,子宫,显然是起因于古代印度胎生学的象征主义思想。”[1]1

其次,在底座莲花中出生无量的莲花,无量的莲花生出无量的世界,是佛教的世界观。根据《梵网经》对于“莲华藏世界”,即从莲花出生之世界,或指含藏于莲花之中的功德无量、广大庄严世界,又作莲华国。莲华胎藏世界是指千叶大莲华中所含藏之世界。澄观的《华严经疏》卷八日:“莲华含子之处,目之日藏。今刹种及刹,为大莲华之所含藏,故云莲华藏”。[3]578莲花藏世界在唐实叉难陀译的八十《华严经》卷八、卷九、卷十之《华藏世界品》中有详细记载莲华藏世界即在此大莲华之中,在每一个世界的中心有香水海,在香水海的中心有大莲花,大莲花上有世界的种子,每一个大莲花上生出二十重世界。此香水海的周围又有无数的香水海,每一个香水海的中心都有一朵大莲花,每一个大莲花生出二十重世界。 无数香水海,无数莲花,因此生出无量的世界。 莲花中含藏了世界的种子无量世界从莲花诞生,互相圆融,光光互摄,不相妨碍,这是《华严经》“莲花藏世界”的意义,表现了佛教的世界观。