南阳市农业技术推广站家属楼工地汉墓发掘简报

2022-01-09南阳市文物考古研究所北京联合大学考古研究院

□南阳市文物考古研究所 北京联合大学考古研究院

2000年8月,为配合南阳市农业技术推广站家属楼修建项目,南阳市文物考古研究所对该项目范围内7座古墓葬进行了抢救性考古发掘。项目地址位于南阳市建设西路北侧,介于人民路与工业路之间(图1)。现将其中4座汉墓的发掘清理情况与主要收获简报如下。

图1 发掘位置示意图

一、墓葬形制

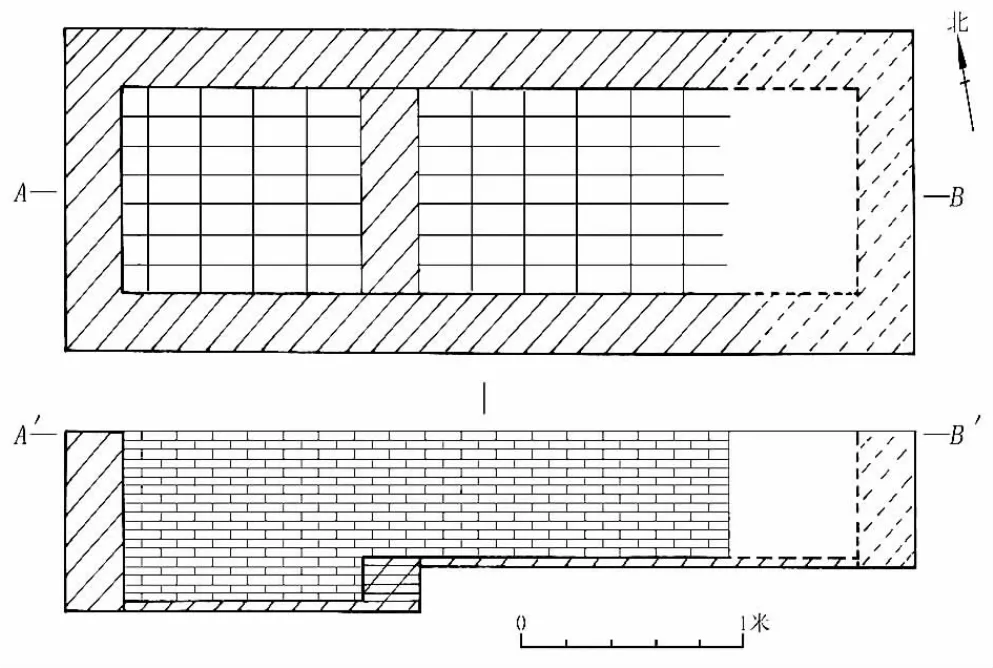

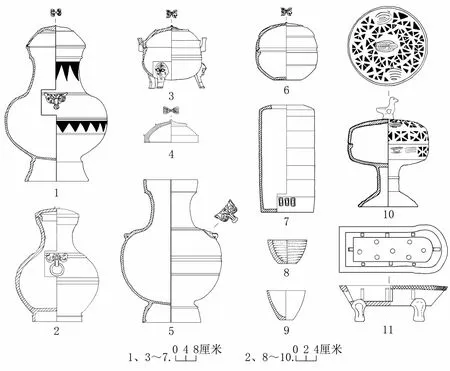

M2 竖穴单室砖室墓,墓室呈东西向长方形,墓向276°。墓室平面长3.84米、宽1.44米,上部受盗扰影响已无存,现存部分残深0.6~0.8米。墓室墙砖为错缝顺铺而成,地砖为纵向对缝平铺,东端铺地砖已无存。所用小砖长0.31米、宽0.15米、厚0.04米。墓室西端底部低于墓底0.2米,长1.08米,宽0.9米,有用以放置随葬品的器物箱痕迹。受盗扰影响,出土器物较少,仅在西部扰乱填土中出有炙炉、器盖、狗、鸭各1件,均为红釉陶器,且出土时已不在原位。(图2)

图2 M2平、剖面图

M3 竖穴土坑墓,平面呈“甲”字形,墓向215°。墓室口长6米、宽 4.4米,底长5.4米、宽3.5米,墓深3.3米。墓底南部与墓道底部相连,在墓坑的东南角和西南角各留一高1.8米的生土垛,可供上下用。墓道在墓室的南边正中处,平面为梯形,长7.2米,宽2.4~3.1米,为土坑竖穴墓道,底部呈斜坡状,坡长8米,坡度32°。墓坑内填土较硬,未经夯打,为黄褐色五花土。墓内葬具朽痕不明显,人骨不存,葬式不明。随葬品放置在墓底的北部,有陶鼎2件、陶壶 2件、陶盒 2件、铜釜1件、铜甑1件、铜盆1件、铜镜1件、铜较1件、铜铃1件、铜马衔1件、铜泡钉17枚、铜环4件、铜鐎斗1件,其中铜制品出土时大多已成碎片,无法修复。(图3)

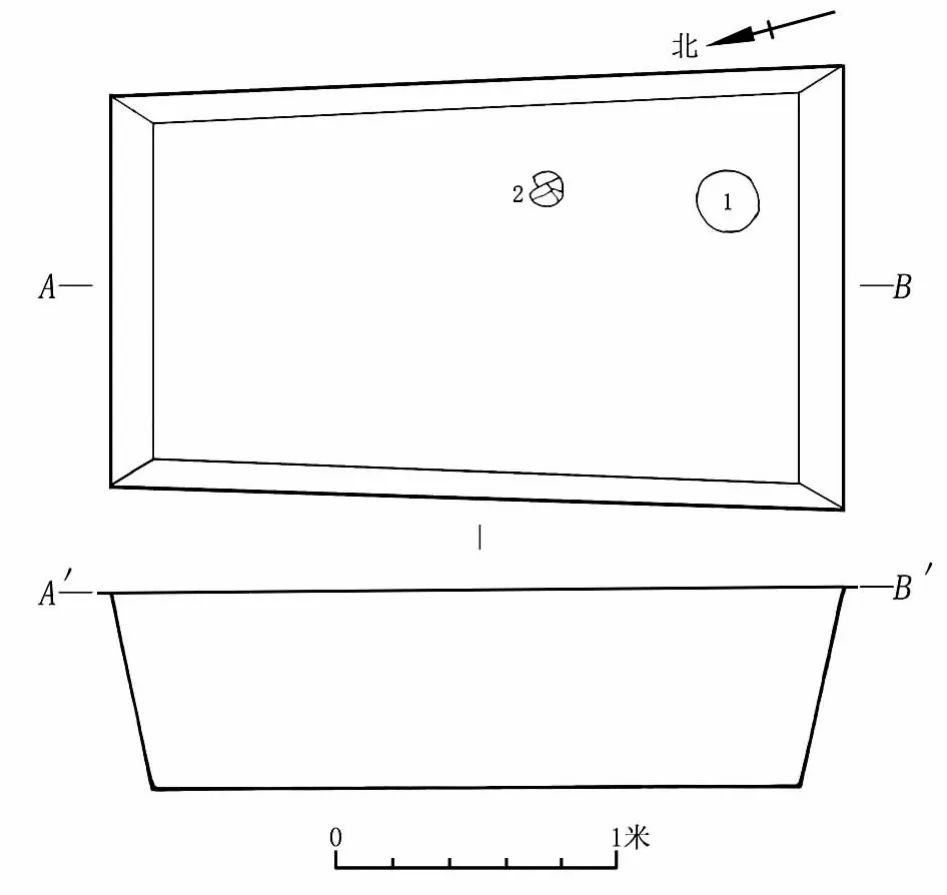

M5 竖穴土坑墓,平面呈梯形,墓向194°。墓坑口大底小,呈覆斗状。墓口长2.6米、宽1.4~1.6米,墓底长2.3米、宽1.2~1.4米,墓深0.7米。墓坑内填黄褐色五花土,土质较硬,未经夯打。墓内不见有葬具痕迹,人骨已朽。随葬品较少,在墓底的东南部出土陶熏炉1件、铜镜1件。(图4)

图4 M5平、剖面图

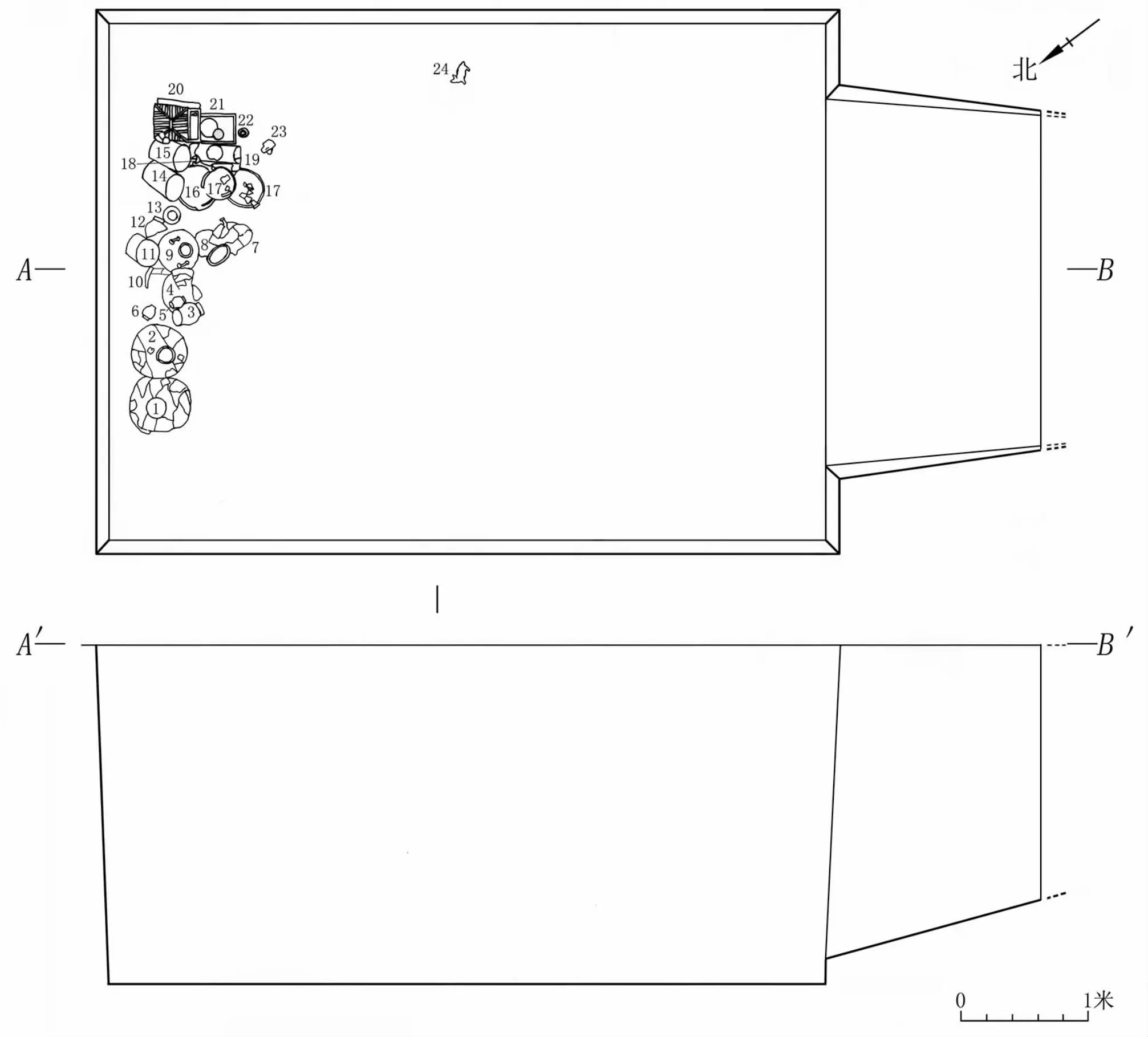

M7 竖穴土坑墓,平面呈“甲”字形,墓向218°。墓室口长5.9米、宽4.3米,墓底长5.7米、宽4.1米,墓深2.7米。墓道置于墓坑南壁正中处,未挖掘,从南壁壁面上看,墓道上口宽3.1米,下口宽2.9米。墓坑内填土为黄褐色五花土,质地较硬。墓内葬具朽痕已不太明显,人骨已朽,葬式不明。随葬品放置于墓底的东部,分别为瓷瓿2件、小陶壶3件、陶仓5件、陶鼎1件、陶井1件、瓷壶1件、陶器盖2件、陶盒2件、陶灶 1件、陶猪圈1件、陶方磨 1件、陶动物1件、陶狗1件、陶杯 1件、陶钵1件。另外,在出土的瓷壶下发现一些铜片,从器形看为一铜洗残片,因铜洗较薄而破碎,已无法修复,还有陶鼎、陶罐等器物残片,未能复原。 (图5)

图5 M7平、剖面图

二、出土器物

4座墓葬出土各类器物65件。以陶器、铜器为主,还有少量瓷器等。其中陶器为常见日用器和明器。陶器大部分烧制火候较高,少量质地较差,未能复原。铜器大部分因胎较薄出土时多破碎,已无法修复。

(一)陶器

37件。陶器制作多手轮兼制,轮制痕迹明显,少数为手制,如陶狗和陶鸭。器表纹饰简单,多数器物仅饰弦纹,少量器物模印或刻画回菱纹、重圈纹、三角纹、网纹、山峦及人物浮雕等。个别陶器外施朱砂彩绘,可见树叶纹和锯齿纹,彩绘多已脱落。

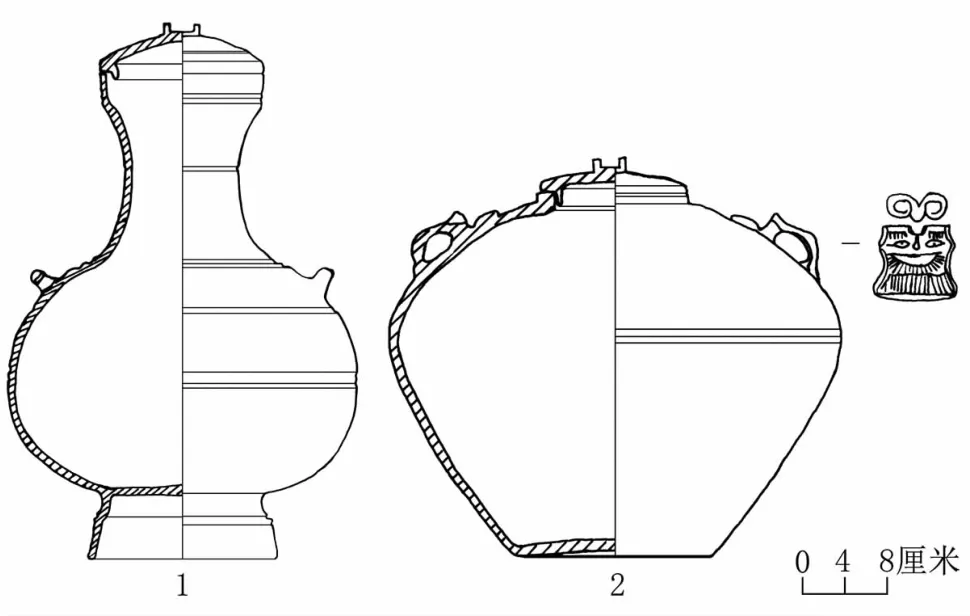

1.壶,2件。M3出土。泥质灰陶。形制略微不同,根据器口及圈足的差异可分两型。

A型:1件。标本M3:1,无盖,器身施有朱砂彩绘,现已剥落。盘口近直,方唇,束颈,圆肩,圆鼓腹,圈足内弧收,根部内凹。肩部饰一对对称的铺首,无环。盘口下有一周折棱,肩部在铺首上部饰三周凹弦纹,腹中部和下部分别各饰两周和一周凹弦纹。口径21.2厘米,腹径40厘米,圈足径23厘米,高56厘米。(图6-5,封二-4)

图6 出土陶器

2.A型陶器盖(M2:2)

3.陶鸭(M2:3)

4.A型陶壶(M3:1)

5.B 型陶壶(M3:2)

6.陶鼎(M3:4)

7.铜甑(M3:8)

8.铜盆(M3:9)

9.陶熏炉(M5:1)

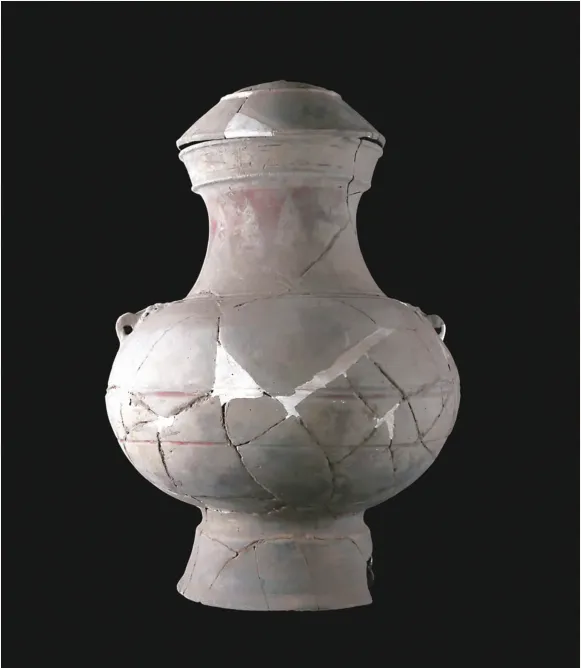

B型:1件。标本M3:2,内外施朱砂彩绘,大部分已剥落,在颈部、腹部见有明显的锯齿形树叶纹彩绘。盘口微敞,口沿外撇折,圆唇,微束颈,圆肩鼓腹,圈足外撇。肩部有两只对称的兽首形铺首双系,无环。颈、肩部分别各饰一周凸棱和两周凹弦纹,腹部锯齿纹彩绘上饰两周凹弦纹,下饰一周凹弦纹。鼓弧形器盖,上饰一道凸弦纹,顶端有一铺首纽。口径20.6厘米,腹径41厘米,圈足径 23厘米,通高61.2厘米。(图6-1,封二-5)

2.小壶,3件。M7出土。泥质灰陶,形制相同。侈口,细颈,圆形腹,圈足,根部内凹,肩部有两对称铺首衔环双系,在肩、腹部均饰两条宽带凸弦纹。弧形器盖,素面无纹,小桥形纽。标本M7:3,口径8.8厘米,腹径16.2厘米,底径10厘米,通高22.4厘米。 (图6-2,封三-1)

1.小陶壶(M7:3)

3.鼎,3件。M3出土2件,形制、大小基本相同。泥质灰陶,器身内外施朱砂彩绘,出土时已经脱落。子母口,外附双耳,深腹、圜底,腹部有3个人面兽蹄形足。腹上部饰两道弦纹。折沿半球形器盖,器盖与器身以子母口扣合,器盖上饰两周凸弦纹,顶端有一兽首纽。标本M3:4,口径19.5厘米,腹径23.5厘米,通高24.5厘米,足高10厘米。(图6-3,封二-6)M7出土 1件,未能修复。

4.鼎盖,1件。标本M7:7,泥质灰陶,内外有施朱砂彩绘陶衣的痕迹。呈半球形,折沿方唇,上饰两道凸弦纹,盖顶中心有一铺首状纽,纽两侧各饰一兽面。口径17.6厘米,高9.4厘米。(图6-4)

5.仓,5件。M7出土。形制、大小基本相同,均为泥质灰陶,不见上部器盖。小口,圆唇,折肩,圆筒状,平底,底部一侧附有3个纽形鋬手,器身外壁饰6周较浅的凹弦纹。标本M7:14,口径12.3厘米,腹径22厘米,底径20.5厘米,高42厘米。(图6-7)

6.盒,4件。M3、M7各出土2件。M3所出2件为泥质灰陶,上施朱砂彩绘陶衣,因烧制火候低,未能修复。M7所出2件中仅1件修复。标本M7:16,器盖与器身以子母口扣合。器身直口微敛,腹微折,斜壁内收,平底内凹,器身饰两道凹弦纹。器盖顶部、中部分别微折起突棱一周,口部饰一周凹弦纹,顶端有一小尖状纽,周围饰以兽首纹。口径24厘米,通高22.5厘米,底径11厘米。 (图6-6)

7.钵,1件。标本M7:18,泥质灰陶。直口微敛,斜腹内收,平底微凹,通体内外布满麻点纹。口径6厘米,底径3.8厘米,高4.8厘米。(图6-8)

8.杯,1件。标本M7:12,泥质灰陶。直口微敛,斜腹内收,平底,素面。口径7.7厘米,底径3.3厘米,高5.8厘米。(图6-9)

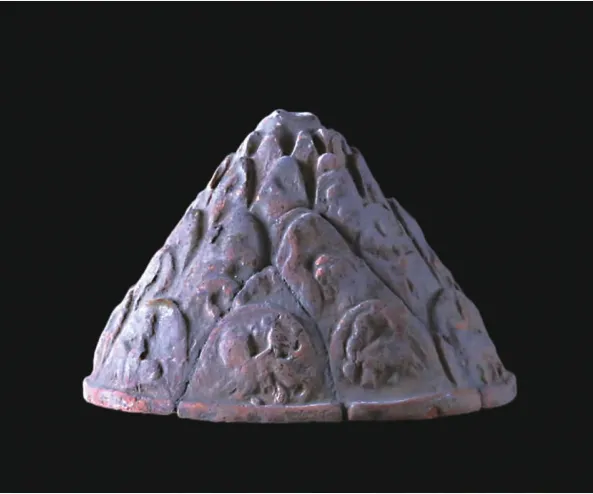

9.熏炉,1件。标本M5:1,泥质灰陶。炉身作浅盘豆形,口微敛,喇叭形圈足。器盖饰刻画的三角形几何纹和两组对称的弧形纹饰,刻痕较深,上部布满大小不一的圆形孔洞,盖顶中心有一鸟形纽。器盖与器身以子母口扣合。器身刻画三角几何纹和三组弧线纹饰。口径14.7厘米,足径12.3厘米,通高21.5厘米。(图6-10,封二-9)

10.炙炉,1件。标本M2:1,泥质红釉陶。平面呈近长方形,一端圆弧形,口沿外侈,斜壁,平底接四蹄足。口沿外侧饰交错网纹,四壁有八个竖长条形孔,炉底均匀分布有七个小圆孔。通体施酱红釉。口长21.2厘米,宽9厘米,高7.1厘米。(图6-11,封二-1)

11.器盖,3件。根据形状的不同,可分三型。

A型:1件。标本M2:2,泥质红釉陶。博山炉式盖,整器呈倒锥体形,器表模印错落的山峰形及人物、龙首浮雕。整器施酱红釉。口径12.2厘米,高8.4厘米。 (图7-5,封二-2)

图7 出土陶器

B型:1件。标本M7:22,泥质灰陶。直口,圆唇,折沿微凹,口沿内一周凸棱,形成子口。弧腹,平底,素面。口径9.6厘米,底径4.9厘米,高7.5厘米。(图7-6)

C型:1件。标本M7:13,泥质灰陶。直口,平沿,弧腹,平底。口沿微内折。口径12.3厘米,底径4.5厘米,高6.2厘米。(图7-7)

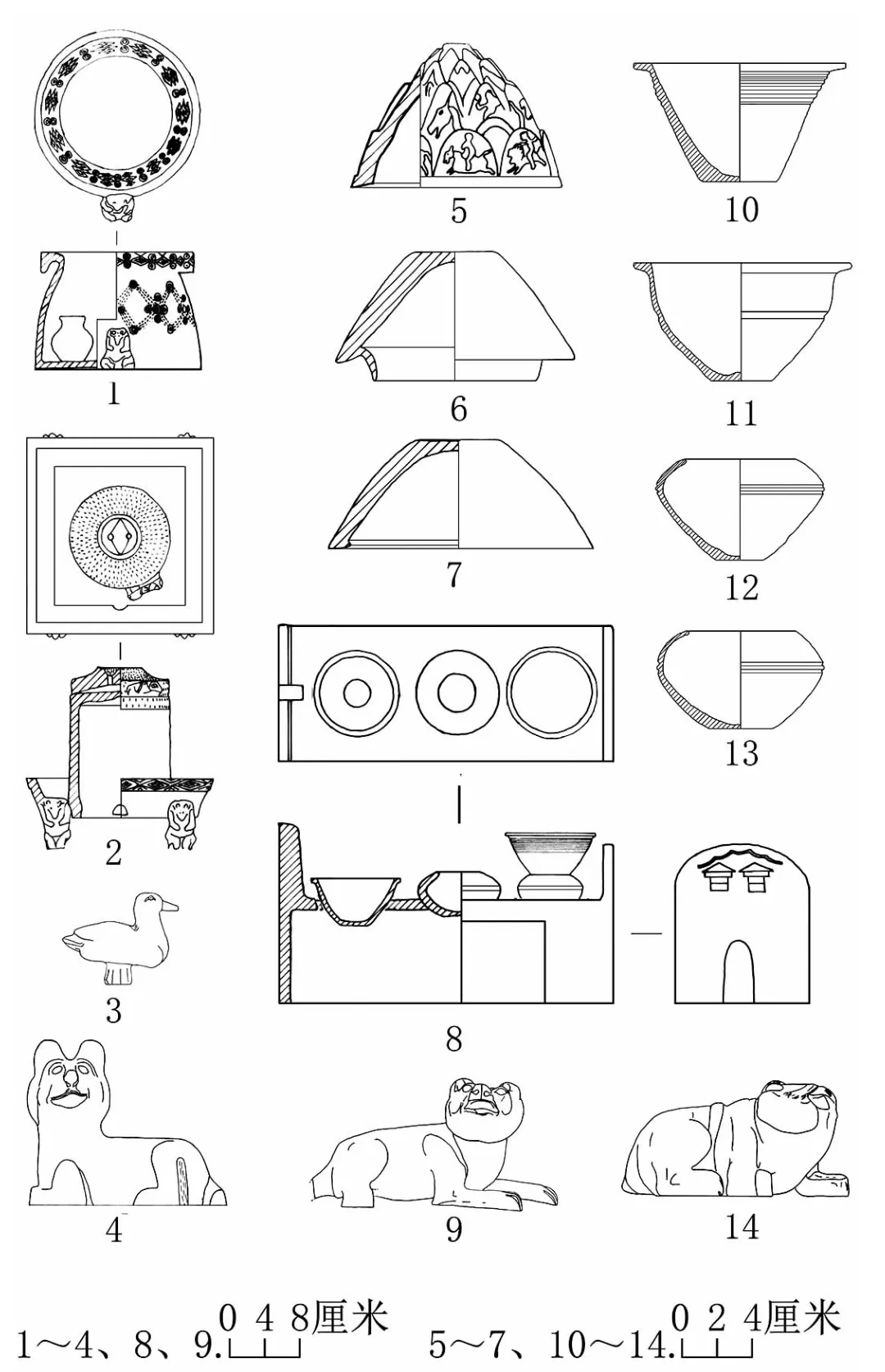

12.灶,1件。标本M7:19,泥质灰陶。长方形,灶面开有三个锅口,灶身前后设有遮烟隔墙。前隔墙正面模印两阙,上部图案已模糊不清;后隔墙有一象征性的烟囱,呈方形柱状。弧形火门。灶身一侧呈直角内凹。灶上放置盆、釜各2件,出土时已散落一旁。灶长39厘米、宽16厘米、通高21厘米,火门高8厘米、宽4厘米。(图7-8,封三-5)

2.瓷壶(M7:9)

3.瓷瓿(M7:1)

4.陶井(M7:8)

5.陶灶(M7:19)

6.陶猪圈(M7:20)

7.陶磨(M7:21)

13.盆,2件。均为灶上用具,泥质灰陶,可分两型。

A型:1件。标本M7:25,平折沿,方唇,敞口,斜直腹,平底。口沿下饰几道弦纹。口径10.2厘米,底径4厘米,高6.8厘米。(图7-10)

B型:1件。标本M7:26,平折沿,圆唇,敞口,弧腹,平底。腹部有一道凹弦纹,器底内部凸鼓。口径10.5厘米,底径3.4厘米,高6.8厘米。(图7-11)

14.釜,2件。均为灶上用具,泥质灰陶。口沿内敛,圆肩,折腹,下腹内收较甚,平底。在折腹处有两道凹弦纹。标本M7:27,口径6.3厘米,腹径9.7厘米,底径2.6厘米,高5.8厘米。(图7-12)标本M7:28,口径 6.2厘米,腹径 9.6厘米,底径 3.6厘米,高5.6厘米。(图7-13)

15.井,1件。标本 M7:8,泥质灰陶。圆形,口小底大,口微侈,宽平沿,沿底部下垂,束口,腹微鼓,平底,井底一侧有一熊形纽座,上有一孔。井沿、井身饰圆珠纹、麻点纹和连续菱形几何纹。井内置一汲水小罐,罐侈口,束颈,鼓腹,平底。井口径12.8厘米,底径19.2厘米,高13厘米,沿宽2.6厘米,(图 7-1,封三-4)

16.磨,1件。标本M7:21,泥质灰陶。分上下两扇,下扇连接方形磨盘,中空,磨盘口沿微侈,平底,四熊形足。在磨盘口沿外部四周饰有连续菱形套纹。上扇中部有两个相对的半月形槽,槽内各有一磨眼,表面有同心圆排列的麻点纹,磨把为黏结上去的虎形兽纽。磨径12厘米,磨盘边长22厘米,通高20.5厘米。(图7-2,封三-7)

17.猪圈,1件。标本M7:20,泥质灰陶。长方形,四阿式顶,顶饰瓦垄,圈底有几个圆形孔洞,屋顶下有一圈护栏,前端猪舍一面坡瓦垄顶。猪舍分前后两部分院落,后院有猪圈,前院的左侧及正面各一长方形和方形门,左侧门宽13厘米、高7.7厘米,前门宽8厘米、高7.4厘米;前院中有一隔墙,留有一宽4.2厘米、高9厘米的小门,进去小门为厕所;后院内置一猪,尖嘴、四足、垂尾。猪圈前院外壁各装饰几道弦纹。猪圈长35.8厘米,宽21.6厘米,前壁高21.5厘米,后壁高12.9厘米,通高32.4厘米。(图8,封三-6)

图8 陶猪圈(M7:20)

18.狗,2件。根据造型的不同,可分二型。

A型:1件。标本M2:4,泥质红釉陶。残,呈卧姿,扭首向左,竖耳凸目,圆鼻,闭嘴,四肢曲卧着地。通体施酱红釉。残长24厘米,高19厘米。 (图 7-4)

B型:1件。M7:24,泥质灰陶。竖耳,卧姿,尾残,右侧首,腿细长,下部有三个圆孔。体长28厘米,高15厘米。(图7-9)

19.动物,1件。标本M7:23,泥质灰陶。个体较小,卧姿,右侧首,竖耳,睁目,卷尾,尾巴卷至脊背上,中空,背部中心有一圆孔。体长13厘米,高7厘米。(图7-14)

20.鸭,1件。标本M2:3,泥质红釉陶。抬头睁眼前视,双翅紧贴附于身体两侧,尾部微翘。身下由两近梯形泥块饰作双腿,作直立状。体长13.4厘米,高10.3厘米。(图7-3,封二-3)

(二)瓷器

3件。均出土于M7内。烧制火候较高,胎呈青灰色。一般在器表施青釉,可见施釉不均,在烧制过程中因火候不均出现窑变现象,青中泛白。

1.壶,1件。标本M7:9,泥质灰胎瓷。瓷胎外部施豆青色釉,因窑变现象,青中泛白。口部内侧施少量釉。器身施釉不均,下腹部无釉,外表经烧制呈现红色。器身为盘口,细颈,圆肩,鼓腹,圈足略外撇,圈足根部内敛。肩部有对称双耳,分别在口、颈、肩、腹不同部位饰有数道凹弦纹,圈足根部两侧有对称的圆孔。上有一器盖,泥质灰陶,素面,上边为圆弧形,桥形纽,内有凸棱一周与器口相扣合。器身口径15.8厘米,腹径32.5厘米,足径18厘米,高45.7厘米。(图9-1,封三-2)

图9 出土瓷器

2.瓿,2件。形制、大小基本相同,泥质灰胎瓷。个体较大,直口微敛,短颈,圆肩,鼓腹,斜壁内收,平底微内凹。肩部置两对称铺首双系,由二兽头形铺首组成。上部铺首较小,仅有兽首眼、鼻部分;下部铺首稍大,眼上有眉毛,嘴及腭下有胡须。腹部饰两道凹弦纹。器身上部施以青釉,腹部以下经烧制呈现红色,无釉。上有一器盖,泥质灰陶,盖顶略弧,倒置桥形纽,内有凸棱一周与器口相扣合。标本M7:1,口径11厘米,腹径43厘米,底径19厘米,器高34.8厘米,通高38厘米。(图9-2,封三-3)

(三)铜器

共计31件(组)。种类有生活用具、车马器、漆器构件等,大多已破碎。器物有釜、甑、盆、镜、洗、鐎斗、马衔、铃、较、环、泡钉等。其中洗、鐎斗、马衔、铃、较、泡钉等未能保存下来。

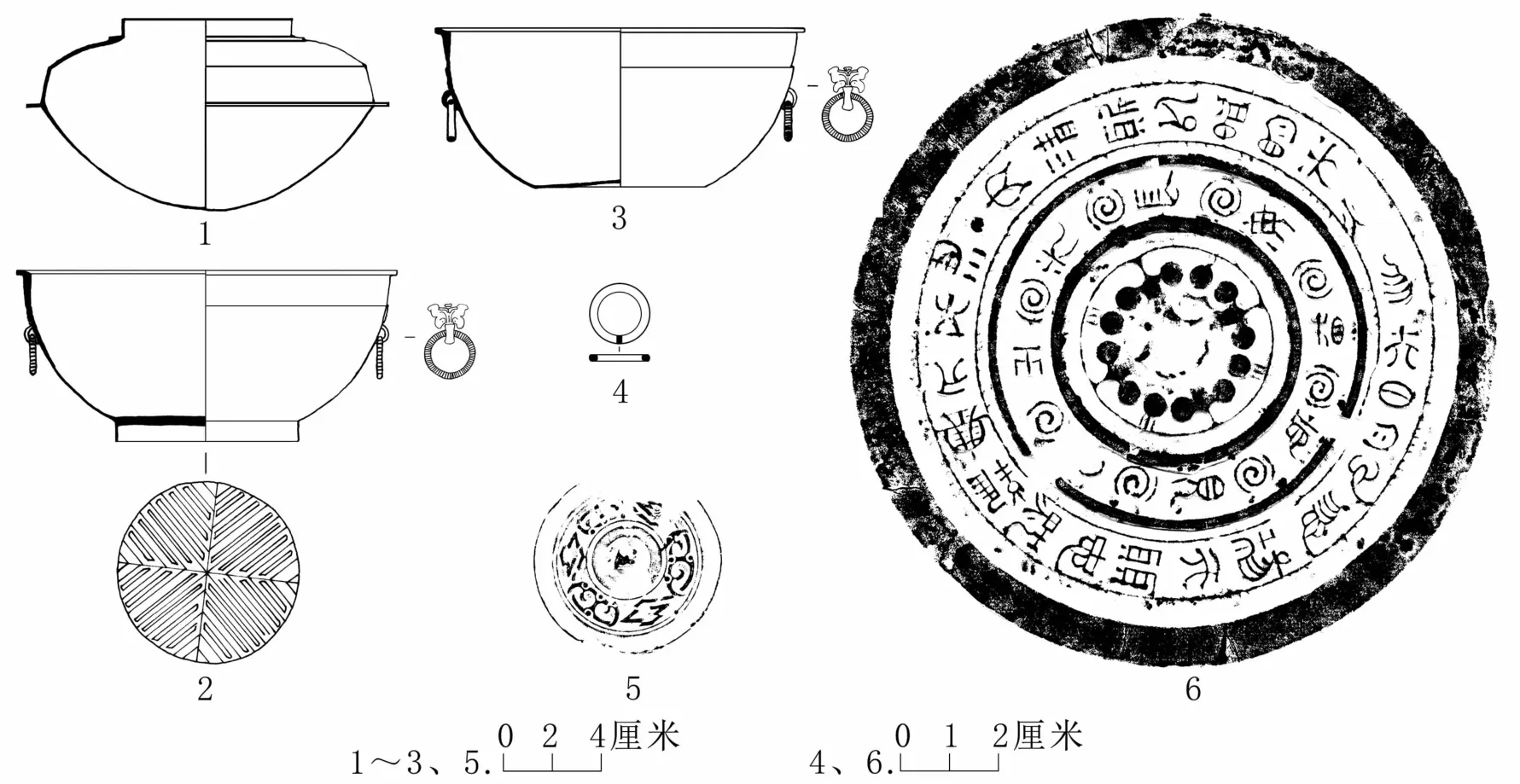

1.釜,1 件。标本 M3:7,直颈,折肩,肩部有两道折痕。腹中部有一周腰檐,下腹内收较甚,尖圜底。口径6.8厘米,腹径13.6厘米,高8厘米。(图10-1)

图10 出土铜器及铜镜拓片

2.甑,1件。标本M3:8,窄沿方唇,平口微敞,直颈。弧腹下收,圈足较直。腹部有对称铺首衔环耳。足内底有一斜十字纹,分布多个细条形箅孔。口径14.8厘米,足径7.4厘米,高7厘米。(图10-2,封二-7)

3.盆,1 件。标本 M3:9,窄沿,口微敞,直颈。颈下部微折。鼓腹,腹部有对称铺首衔环双系。平底略内凹。口径14.4厘米,底径7厘米,高6.8厘米。(图 10-3,封二-8)

4.镜,2件。标本M3:10,昭明镜,中部略残缺。圆形,桥形纽,十二连珠纽座。宽素缘,黑漆箍,通体光亮,由两周凸棱将镜背面分成内、中、外三区。内区为连珠纹及芒纹;中区铸“见日之光,长勿相忘”8字,字间饰回旋纹;外区铸“内清质以昭明,光辉象夫日月,心忽扬而愿忠,虽雍塞而不泄”24字,字两侧饰有芒纹。直径13.3厘米,缘宽0.6厘米。(图10-6)标本M5:2,蟠螭菱纹镜,圆形,残。三弦纽,素缘,黑漆箍,通体光亮,主饰蟠螭纹与菱形纹,底纹为云气纹,边缘起较高突棱。直径7.7厘米,缘厚2厘米。(图10-5)

5.环,4 件。标本 M3:15-1,圆环形,外径 1.3 厘米,内径1.1厘米。(图10-4)

三、结语

南阳市农业技术推广站发掘的几座墓葬属于中小型墓,均未出土钱币及其他时代特征明显的遗物,只能根据墓葬形制、出土陶器组合来推测时代上的早晚关系。南阳汉代墓葬内随葬器物具有典型的时代特征,不同阶段器物的组合形式明显有别。西汉中期以前,以随葬陶礼器为主;到了西汉晚期,模型明器开始出现,增加了仓、灶、井、磨、猪圈、鸡、鸭、狗等模型明器;至东汉早期及其以后,模型明器和日用器成为随葬主流,而仿铜陶礼器走向衰落[1]262-269。南阳市农业技术推广站墓葬在器物组合上有仿铜陶礼器和模型明器,仿铜陶礼器组合为鼎、盒、壶,模型明器则有仓、灶、井、磨等,出现狗、鸭等模型明器,器物为南阳地区汉代墓葬中常见的器形,种类及组合呈现由少向多发展的趋势。

发掘的几座墓葬中,除M2为竖穴单室砖室墓外,其余为竖穴土坑墓,M3、M7在墓室南壁中部设置长斜坡墓道,且在平面布局上M3与M7东西并列分布,墓向基本一致,M7打破M3墓室东壁。从器物出土情况看,M2被严重盗掘,随葬品较少,出土有陶炙炉、博山炉式器盖、狗、鸭等模型明器;M5内仅出土陶熏炉和蟠螭菱纹铜镜各1件;M3中随葬的鼎、盒、壶陶礼器成对出土,且器盖上出现铺首纽,鼎足为人面兽足,此外,M3随葬有重圈昭明铜镜和釜、甑、盆等小件铜器;M7除随葬陶鼎、盒、模型小壶等陶礼器以及瓷瓿、瓷壶、陶杯、陶钵等日用器外,还伴出有陶仓、灶、井、猪圈、方磨和动物、狗等模型明器。通过对比,M2中炙炉与南阳市宛城区牛王庙村的安居新村住宅小区99WAM2[2]中出土炙炉形制相似,M3中出土的鼎、盒、壶陶礼器和M7中出土的仓、灶、井、猪圈、磨等分别与位于南阳市建设东路宛城区计划生育委员会住宅小区牛王庙汉墓M31[1]68-70、M55[1]115-118、M103[1]201-203中出土器物形制相似,M5铜镜与南阳市牛王庙汉墓M30[1]20-22中出土蟠螭菱纹铜镜形制、画面布局基本相似,缺少三束缠绕的蔓枝。因此,我们推测M2的年代应为王莽时期,M5的年代应为西汉早期偏后,M3年代为西汉中期后段的昭宣时期,M7的年代则为西汉晚期偏后。

发掘:杨俊峰 陈海全 王 巍

绘图:杨俊峰

修复:王 艳 王明景

执笔:王效国 张 雯 陈海全