阴道产钳助产对初产妇产后盆底功能、性心理的影响

2022-01-06李银芳黄月娇

李银芳 俞 玲 黄月娇

(昆山市第三人民医院 产科, 江苏 昆山 215316)

分娩是女性的正常生理过程,初产妇由于缺乏分娩经验,在产后面临的问题较多,其中盆底功能受损是最重要的问题[1]。随着时代发展,越来越多的产妇对产后性生活质量有了一定关注。有研究显示不同分娩方式对初产妇产后盆底功能和性功能影响不同[2-3]。产钳助产是临床上常用的助产手段之一,具有缩短产程、降低剖宫产率的优点,在保障母婴安全上有一定成效[4]。但人为的阴道助产对盆底肌功能损伤较大[5]。本研究拟对阴道自然分娩初产妇与阴道产钳助产初产妇产后的盆底肌功能和性心理变化进行观察和对比,为临床上阴道分娩方式的选择提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年2月-2021年2月在我院初次分娩的80例产妇,年龄22~28岁,平均(24.99±1.38)岁。纳入标准:初次分娩的产妇;活胎。排除标准:①双胎妊娠者;②文化程度在小学及以下者;③在研究期间自愿退出者;④患有精神障碍者。根据产妇的分娩方式将产妇分为阴道自然分娩组(n=36)和阴道产钳助产组(n=44)。采用阴道产钳助产者均符合产钳助产适应症,包括胎位不正(13例)、宫缩乏力(12例)、第二产程延长(19例)。本研究经医院伦理委员会通过,患者及家属了解并知情同意。

1.2 方法

在产妇宫口开全时,送入产房准备接生:①外阴准备:进行外阴的皮肤准备,清洁消毒。用0.5%碘伏棉球依次消毒,消毒顺序是:阴道口、小大阴唇、阴阜、大腿1/3、会阴、臀部及肛门。按顺序依次消毒3次。②铺巾:铺无菌巾,开产包,依次铺消毒巾、腿巾、大孔巾,暴露阴部,准备接生。

对照组采用自然分娩:接生者站在产妇右侧,当胎头拨露阴唇后联合紧张时,保护会阴,协助胎儿娩出。胎儿娩出后清理胎儿呼吸道,Apgar评分,处理脐带,称重标记。观察胎盘剥离征象,确定胎盘完全剥离后,缓缓牵出胎盘,检查胎盘完整性。胎盘娩出后,按摩子宫刺激宫缩,以减少出血。检查软产道,给予缝合。在产房内观察2小时,无异常送入病房。

观察组采用阴道产钳助产:我院采用低位产钳。在行产钳助产时,胎头先露的胎头骨质最低点已达S+3以下,胎膜已破,无头盆不称。铺巾消毒方式与对照组无异。按护理常规进行导尿,排空膀胱,按会阴切开缝合术的要求进行麻醉和会阴侧切。置入产钳:术者右手四指并拢伸入胎头与阴道之间,左手持左叶钳柄,钳叶垂直向下,凹面朝向会阴,置入左叶产钳,钳叶位于胎儿的左侧颚部,使钳叶和钳柄处于同一水平面。右叶产钳置入方法同左。两叶产钳在同一水平位置,扣合产钳,观察胎心。牵拉产钳前检查产钳是否夹住软组织及脐带,在牵拉过程中时刻关注胎儿的胎心情况。当胎头仰伸,额部露出时,松开产钳,清理胎儿呼吸道,协助胎儿娩出。后续处理同对照组。

两组产妇均分娩顺利,嘱产后8周内不行盆浴及性生活。

1.3 观察指标

1.3.1 产程相关指标

记录两组产妇第二及第三产程时间。

1.3.2 盆底功能评估

于产后12周、16周,采用盆底肌电生物检侧仪(仪器:加拿大SA9800)对两组产妇进行盆底肌力检测,包括Ⅰ、Ⅱ类肌纤维盆底肌电值和疲劳度,肌电值越大,疲劳度越低,说明产妇的盆底肌功能越好。采用阴道压力囊检测两组患者的阴道肌张力,包括收缩压、静息压和收缩持续时间。

1.3.3 性功能评估

于产后12周、16周,利用女性性功能评估量表(brief index of sexual function for women,BISF-W)[6]对两组产妇进行性功能评估。量表包括20题,对患者在4周内的性欲、性高潮、性心理和性行为进行评估,分数越高,说明性功能越差。

1.3.4 产后并发症

观察两组产妇在研究期间产后并发症发生率,包括尿失禁、阴道壁膨出、子宫脱垂、腰椎痛等。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组患者一般资料比较

两组年龄、孕周、新生儿体重、流产史等一般资料比较,差异无统计学差异意义(均P>0.05),见表1。

表1 两组产妇一般资料比较

2.2 两组产妇的第二及第三产程时间比较

自然分娩组产妇的第二产程时间为(68.14±6.82) min,短于产钳助产组的(84.16±11.25) min(P<0.05);自然分娩组产妇的第三产程时间为(5.96±3.12) min,产钳助产组产妇的第三产程时间为(5.98±3.16) min,两组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组产妇的第二及第三产程时间比较

2.3 两组产妇盆底肌力变化

产后12周,自然分娩组Ⅰ类肌纤维肌电值为(13.56±2.21) μV,产钳助产组Ⅰ类肌纤维肌电值为(13.45±2.31) μV,两组产妇Ⅰ类肌纤维肌电值差异无统计学意义(P>0.05);产后12周,自然分娩组Ⅰ类肌纤维疲劳度为(7.56±1.06)%,产钳助产组Ⅰ类肌纤维疲劳度为(7.62±1.21)%,两组产妇Ⅰ类肌纤维疲劳度差异无统计学意义(P>0.05)。产后12周,自然分娩组Ⅱ类肌纤维肌电值为(19.51±2.56) μV,产钳助产组Ⅱ类肌纤维肌电值为(18.89±2.15) μV,两组产妇Ⅱ类肌纤维肌电值差异无统计学意义(P>0.05);产后12周,自然分娩组Ⅱ类肌纤维疲劳度为(8.43±1.02)%,产钳助产组Ⅱ类肌纤维疲劳度为(8.52±1.03)%,两组产妇Ⅱ类肌纤维疲劳度差异无统计学意义(P>0.05)。

产后16周,自然分娩组Ⅰ类肌纤维肌电值为(15.69±2.46) μV,产钳助产组Ⅰ类肌纤维肌电值为(14.26±2.36) μV,两组产妇Ⅰ类肌纤维肌电值差异有统计学意义(P<0.05);产后16周,自然分娩组Ⅰ类肌纤维疲劳度为(6.31±1.82)%,产钳助产组Ⅰ类肌纤维疲劳度为(7.56±1.14)%,两组产妇Ⅰ类肌纤维疲劳度差异有统计学意义(P<0.05)。产后16周,自然分娩组Ⅱ类肌纤维肌电值为(21.23±2.78) μV,产钳助产组Ⅱ类肌纤维肌电值为(19.21±2.36) μV,两组产妇Ⅱ类肌纤维肌电值差异有统计学意义(P<0.05);产后16周,自然分娩组Ⅱ类肌纤维疲劳度为(7.18±0.96)%,产钳助产组Ⅱ类肌纤维疲劳度为(7.76±1.02)%,两组产妇Ⅱ类肌纤维疲劳度差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组产妇的盆底肌力变化

2.4 两组产妇的阴道肌张力变化

产后12周,两组产妇的阴道收缩压、静息压、收缩持续时间相比差异均无统计学意义(均P>0.05);产后16周,产钳助产组的阴道收缩压、静息压、收缩持续时间均明显低于自然分娩组(均P<0.05),见表4。

表4 两组产妇的阴道肌张力变化

2.5 两组产妇性功能变化

产后12周,两组产妇的性欲、性高潮、性心理、性行为评分差异均无统计学意义(均P>0.05);产后16周,产钳助产组产妇性欲、性高潮、性心理、性行为评分均高于自然分娩组(均P<0.05),见表5。

表5 两组产妇性功能变化

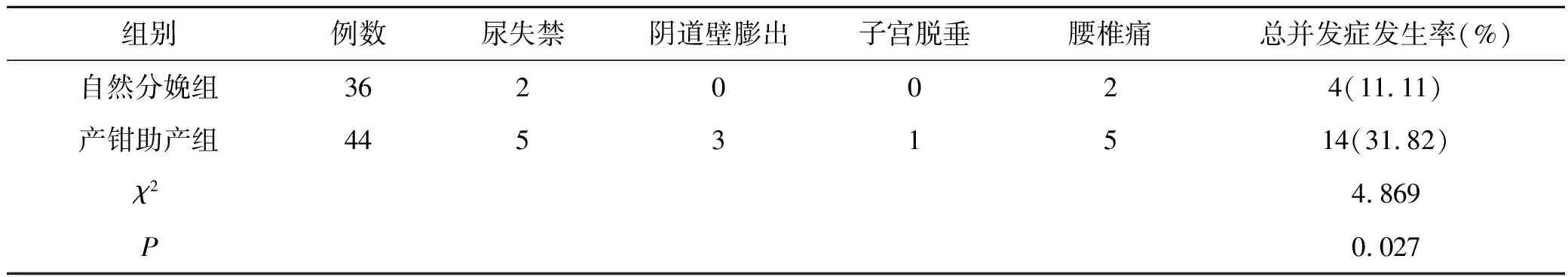

2.6 两组产妇的产后并发症发生率比较

产钳助产组的产后并发症发生率为31.82%,高于自然分娩组的11.11%(P<0.05),见表6。

表6 两组产妇的产后并发症发生率比较

3 讨论

初产妇在妊娠及产褥期面临的生理及心理问题较多。产后要面对创伤修复、角色转变及产后机体功能的变化,如身材走样、盆底肌损伤导致的漏尿、阴道膨出等,产妇多有自卑抑郁感[7]。有研究提出[8-9],产后盆底肌功能的恢复可能与性生活质量相关。产后盆底肌功能损伤与恢复可能与分娩方式有关[10-11]。本结果显示,行产钳助产术的产妇第二产程长于自然分娩组,与使用产钳助产的孕妇均为宫缩乏力、胎位不正、第二产程明显延长等符合产钳助产适应症有关。研究结果发现,产后两组产妇的盆底肌功能均逐步恢复,但产钳助产组的盆底肌功能在产后16周仍低于自然分娩组,说明行产钳助产的产妇盆底肌恢复较自然分娩者慢。

本研究结果显示,在产后16周,产钳助产组的性功能评分高于自然分娩组,说明产钳助产组产后性生活质量低于自然分娩组。产钳助产时牵拉了盆底肌群,后者所受的刺激和周围神经的损伤超出了正常生理所能承受的范围,导致产后盆底肌功能减弱[12]。自然分娩盆底肌所承受的牵拉在产妇能承受的自我生理范围内,产后恢复要比产钳助产快,因而在性生活质量上较产钳助产的产妇好。盆底肌功能减弱可导致产妇产后尿失禁、阴道壁膨出、子宫脱垂、从而导致性功能障碍[13-14]。Schreiner等[15]研究指出,可通过产后康复训练改善盆底肌功能障碍,减少产后并发症的发生。在产妇妊娠过程中应加强相关知识的学习,避免一些导致产钳助产的因素,如保持营养均衡、避免胎儿过大;分娩时有效用力、避免产程过长等。

综上所述,阴道产钳助产对产妇产后盆底肌功能和性功能损伤较大,临床上应尽量避免使用阴道产钳助产,对无法避免使用的产妇产后应注意盆底肌功能和性功能的恢复。