“医工融合”促进食品质量与安全专业人才培养

2021-12-31姜燕毛彩艳丁海燕

姜燕,毛彩艳,丁海燕

大理大学公共卫生学院(大理 671000)

食品质量与安全专业的开设,是食品教育领域为应对我国食品安全问题而做出的积极响应,为维护我国食品安全、提升食品行业整体水平发挥了重要作用。新冠疫情期间,食品工业对国家应急保障的重要性凸显。后疫情时代,我国对食品安全与健康提出了更高的需求和挑战,如进口冷链食品疫情防控能力亟待强化,功能性食品、植物基食品、老年食品再遇良机。食品质量与安全专业正在成为食品科技革命的先锋专业,未来社会将需要大批具有全面系统的食品安全理论知识和实践技术的创新型高素质人才。

公共卫生学院肩负着维护公众健康的重要使命,在公共卫生学院开办食品质量与安全专业,能够发挥医学院系优势,实现“预防医学”与“食品科学”的有机融合,构建以食品科学理论为基础,化学、生物学、营养与食品卫生学、预防医学等多学科知识交叉融合的“新工科”创新人才培养模式。

1 大理大学食品质量与安全专业“新工科”建设中的改革举措

大理大学食品质量与安全专业以“新工科”发展为契机,响应“健康中国2030”规划纲要,在工科基础上融入医学特色,已从“学科导向”向“目标导向”转变。与“预防医学”相结合的食品质量与安全专业人才所对应的社会岗位需求主要包括食品分析检验、食品质量控制与管理、食品质量与安全监督管理[1]以及营养健康管理。

1.1 多学科交叉融合的课程设置

我国未来的工程人才培养标准强调以下核心素养:家国情怀、创新创业、跨学科交叉融合、批判性思维、全球视野、自主终身学习、沟通与协商、工程领导力、环境和可持续发展、数字素养。依照食品质量与安全专业教学质量国家标准(设在医学类高校),并基于OBE理念对专业课程群进行反向设计(表1),旨在培养出能将食品加工、食品安全控制以及食品营养与人类健康知识融汇贯通,并结合预防医学研究食品质量与安全的复合型人才。

表1 基于OBE理念的食品质量与安全专业课程群构建

同时,聘请校外专家为学生授课。如:“乳品工艺学”课程聘请云南欧亚乳业有限公司高级工程师讲授乳粉、发酵乳和奶酪的加工;“食品感官鉴评学”课程聘请下关沱茶厂评茶师讲授茶的感官品评;“食品标准与法规”课程聘请大理州市场监督管理局一线执法人员讲授食品安全日常监督检查及案例分析。该专业的专任教师也担任了“云南省食品检查队伍岗前培训”的培训讲师及云南省食品安全工作评议考核工作组成员,有效践行了“请进来、走出去”的教学交流理念。基于新冠肺炎疫情,开设了“食品卫生与安全防疫”课程,并在“食品标准与法规”教学中加入了最新的立法解读。

1.2 注重实践能力的培养

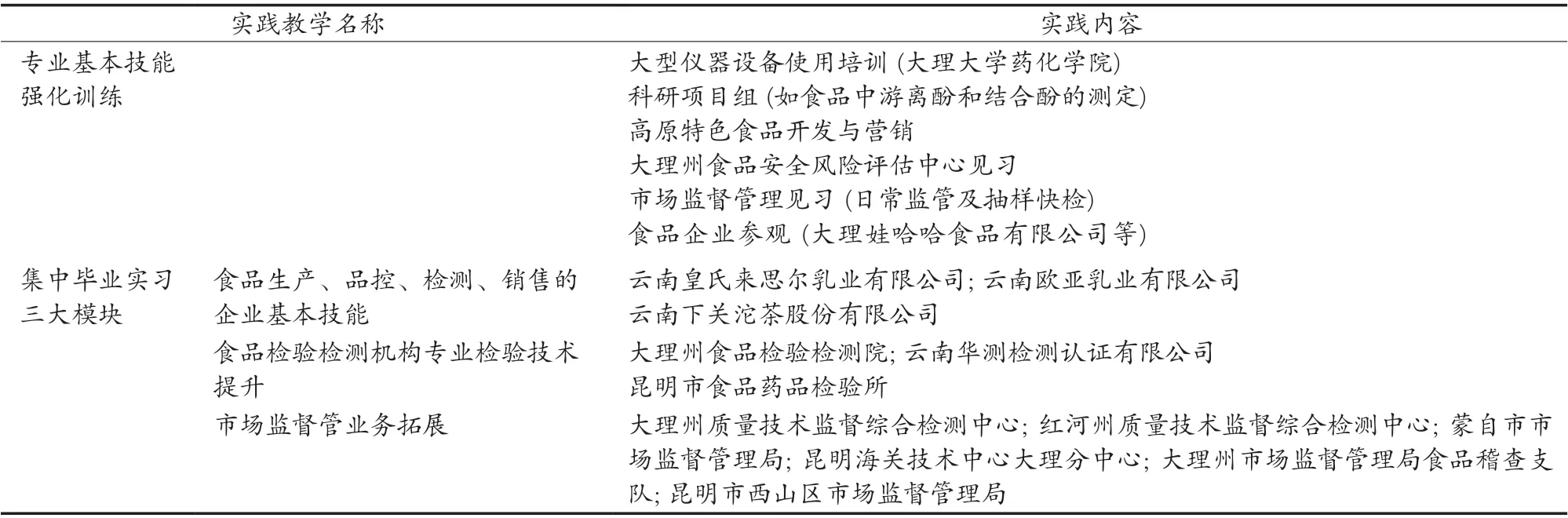

该专业有各类实践教学基地15个,虚拟仿真实验平台的建立也为学生模拟实践提供了保障,形成了“课程实验+毕业实习+专业基本技能强化训练+毕业论文(设计)”的实践教学体系,充分利用地方社会资源共同办学、协同育人。其中,专业基本技能强化训练和集中毕业实习包括了如表2所示的三大模块。

表2 食品质量与安全专业实践教学体系

1.3 科研反哺教学

该专业专任教师立足滇西高原特色食品资源,开展了营养成分分析、功能活性评价、功能产品开发等方面的研究,利用专业优势践行高校服务地方社会职能,组建了“高原特色食品资源开发与利用”创新团队、“红云核桃研究室”以及“滇橄榄系列产品研发中心”,为大理州南涧县、宾川县、巍山县多家企业提供技术支持,如高附加值产品研发、地方标准制定和品质控制等。

借助专业教师的科研项目及横向课题平台,在2017级食品质量与安全班进行试点。在该班遴选6人进入1位指导教师的实验室参与高水平的科研工作,课题组定期举行组会,与指导老师和硕士研究生共同进行中外文文献阅读,充分发挥科研资源在本科教育中的应用,为本科生搭建科学实践和创新创业平台,实现“本硕一体化”。该课题小组获2019年大学生创新训练国家级重点项目1项,并受邀参加第十三届全国大学生创新创业年会交流。“橄一霾之疾,榄一肺之清”项目获第五届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛省级铜奖。

1.4 专业课程思政

生产成本的利益驱动、同类企业的竞争关系、生产过程的污染控制、认证体系的制订遵循、食品安全的监管意识等一系列环节使食品行业面临多方面的风险和压力,食品从业人员的素质要求和道德规范也较其他职业更需要自觉性[2]。在食品质量与安全专业课程中开展德育是培养该专业学生职业素养的有效途径之一。尊重专业课程自身建设规律,将科学价值观、诚信教育、责任意识、法制意识等思政元素融入课堂教学中,培养学生强烈的社会责任感和食品安全法制意识,做诚信、敬业、有责任担当、具有科学精神和民族自豪感的食品专业人才[3]。

以“乳品工艺学”课程思政设计为例。讲乳源,介绍大理本土乳品企业-来思尔乳业的创业历程,培养学生热爱家乡、胸怀天下、敢于担当、创新创业的拼搏精神。讲生鲜乳收购标准,介绍生乳新旧国标之争议,培养学生的批判性思维。讲乳蛋白质,通过分析公共营养学特点[4],帮助学生理解乳制品的营养价值和健康功效,并结合我国新冠疫情防控形势,强化食品人承担着国民健康、科学生产、食品安全监管等社会责任[2]。讲巴氏杀菌乳与灭菌乳以及乳除菌新技术,介绍君乐宝“悦鲜活”INF 009S技术,该技术荣获2019世界乳品创新大奖“最佳工艺创新奖”,并解决了巴氏杀菌乳的“卡脖子”技术,培养学生勇于尝试、追求卓越、精益求精的大国工匠精神。通过课后作业“结合欧洲原料乳付款系统,分析美国奶农倒奶事件以及2014年中国奶农倒奶事件”,提出乳品发酵技术、婴儿配方奶粉的部分配料以及食品行业的设备等仍依赖进口,启发学生对于中国乳业市场及乳企发展存在问题的思考,培养敢于质疑、探究事实真相及自主终生学习的能力[5]。

2 基于“新工科”背景下食品质量与安全专业建设的持续改进

面对新一轮世界范围科技革命和产业革命,紧跟一流专业、一流课程建设、一流人才的培养及工科认证要求,食品质量与安全专业建设仍需持续改进。

2.1 基于岗位胜任能力培育的课程体系改革

①教学内容转向“加工技术、安全控制、营养调控”并重;实习/实践过程转向与“职业认知、行业责任”结合。②增加新生讨论课程,对学生进行专业、行业的热爱教育和价值塑造;③增加写作与交流课程,提高学生思维、表述和展示的能力;④增加学科前沿课程,弥补教材与最新食品科学与科技水平的差距。⑤开设“双语”或“全英文”教授的课程,提高外文原版教材使用比例及双语测试比例,推进国际化教育。⑥开设“食品大讲堂”,邀请企业专家讲座。⑦开设“现代食品工业企业经营管理”“食品经济与市场分析”等课程,培养食品企业高级管理人才。⑧建立核心课程思政案例资源库及课程思政操作规范。⑨提高毕业论文选题的国际化和英汉双语撰写比例。

开展提高教师教学能力的专项培训:①课程学习、主题研讨、教学观摩、教学诊断、全英课程教学培训、进行专业网络公开课程建设等,并积极推动高水平教材编写试用;②增加教师和学生海外学习经历,为教师和学生提供与名师交流的机会;③教师密切跟踪行业动态,将自己的科研成果、最新的知识、技术进展、政策法律法规反映到教学内容和学生的毕业论文中,最大程度确保学生毕业离校时带着最新动态走向社会。

2.2 创造批判性的学习环境

试点实行小班授课,充分营造批判性学习环境,着重对学生进行批判性思维能力的培养。①以团队作业为主,通过大量阅读,养成批判性思维习惯及自主学习习惯,使学生具有团队精神、领导力、学术渴望以及强大的抗压能力。②鼓励更多的专任教师积极指导学生参与科研工作,与导师研究方向及研究生培养相结合,组成培养小组,定期研讨,进一步推动科研反哺教学。③允许部分学生提前开展并完成毕业设计及毕业论文。

新冠疫情使得全国高校开展了多种模式的线上教学活动。学生获取专业信息已不再限于课堂教师传授,可以通过各种学习平台(如精品课程、中国大学MOOC、人卫慕课、智慧树、雨课堂、超星等)和专业相关的微信公众号(如食品伙伴网、食品工业科技、食药信息论坛等)了解食品科学的前沿技术。大数据背景下的资讯全球化能够为学生提供世界顶尖大学的优质教育资源,相比于传统的教学模式,线上学习可以为学生提供更广阔的学习空间和交流平台[6]。目前,仍需完善在线教育认证制度与课程质量评价标准,提高社会认可度。重点打造智能化的线上教育平台,激发学生终身学习的能力,以科技赋能教育。

2.3 实践模式的优化

从“被动实践”转向“主动实践”。让学生真正作为主体参与实践活动的各个环节,包括对象的确定、方法的制定、内容(路线)的设计、问题质疑、分析总结等。培养学生的质疑力、观察力和协同力,增强时间管理和项目管理的能力以及解决食品行业复杂工程问题的工程能力。

①组建“导师团”,孵育项目。专业指导教师通过带领学生负责某一项目的开发、某一类产品的检测或某一标准的制定,提高学生实践动手能力和分析解决问题能力。②为保证学生在实践过程中对产品设计、加工工艺、感官评定、理化检测及卫生指标检测有系统认识和掌握,可设置“食品加工—检验—销售”综合实验,模拟实际食品生产过程,使学生从最初的新产品研发、原料、工艺设计、产品加工、感官鉴评到产品的质量控制和营销,掌握食品加工的全产业链条。③加强“双师型”教师培养,鼓励青年教师作为“科技特派员”到企业挂职,提高青年教师的工程化能力[7]。④虚拟仿真实验平台的逐步完善。

精准营养与个性化制造是未来食品战略方向。专业见习邀请医院营养科室医生为学生讲座或学生到医院的营养科室实习,这对该专业的建设将是前所未有的尝试。学生借助医学及食品科学基础知识,学习如何为住院病人进行饮食营养指导,对肥胖症、糖尿病、高脂血症、痛风等慢病患者提供有针对性的营养补充或膳食调节措施,还可以为儿童、孕妇、乳母、老年人等特定人群进行营养咨询和健康指导。这一举措将有助于培养从预防医学的角度深层次地研究健康食品的复合型人才,真正实现“医工融合”。

2.4 行业单位融入教育教学全过程的思考

利用学校人才优势,主动参与企业生产研发,并进一步加大行业单位专业技术人员担任课程教师及实习、毕业论文指导教师的比例,调动企业参与实习基地建设的积极性,实现提升学校科研服务能力和企业研发能力的双赢[8-9]。来自于监管或生产一线的专业技术人员可以有效帮助学生进行职业定位,尽早培养学生的职业认同感。充分发挥寒暑假实践调研活动[1],利用食品企业、政府/科研单位接收学生进行短期实习,让学生尽早接触社会。

集中毕业实习环节,学生可以根据自己的就业意愿实行“分流”实习方案。“订单式教育”人才培养模式已在高职院校中得到广泛的实施和推广,但在本科院校中应用还比较少[9]。如有意愿在企业工作的同学,可以通过修订培养方案,与企业共建“3+1”人才培养模式或“顶岗实习”的生产实习模式,培养体系不仅包含企业的工作岗位所需技能,还要考虑学生在专业领域持续发展的能力。这将有助于提升学校就业率和企业满意度,为地方性本科院校人才培养模式的改革提供依据[10]。

2.5 新兴技术在食品领域应用的引入

食品产业是高技术产业,以学科交叉为基础的高技术发展是未来食品产业发展的重大方向。智能制造、智能绿色冷链、基于基因研究的个性化营养食品创制、食品生物合成和大数据技术为代表的高技术将支撑构建未来食品产业新业态。在人才培养过程中应引入为保障食品供应链安全提供有力支撑的高新技术,如区块链等信息化技术在食品质量安全追溯体系应用、生物信息学在食品品质与营养健康中应用以及人工智能技术在食品装备设计与制造应用。

2.6 培养学生主动肩负造福人类、塑造未来的责任感

强化课程思政,夯实人文底蕴。大一年级开设的“食品专业导论”“饮食文化”课程,让新生对未来、对专业充满好奇和憧憬,是融入理想信念、家国情怀和专业使命最好的时机,也有利于稳定专业思想、提高后续的育人成效[2]。二、三年级可组织活动提升学生的专业热爱度和社会责任感,强化食品人在重大卫生事件中的责任与使命[2]。①设计适合该专业学生的社会服务活动,如定期举行“食品安全进社区”“中小学生饮食健康指导”“老年人对保健食品的认识误区”等膳食营养科普宣传,引导社区居民形成科学的膳食习惯,推进社会健康饮食文化建设。②定期带领学生去超市或农贸市场进行“抽样快检”,培养学生服务社会理念,增强责任心。③举办“食品生物化学实验技能大赛”“乳制品创意大赛”“高原特色食品开发创意大赛”“食品安全法律知识竞赛”“食品安全与营养健康知识竞赛”等活动,强化实践能力的过程中孵化学生的创新能力[11]。④鼓励教师学生积极参加“QUIZ BOWL全国大学生食品专业知识竞赛”“杜邦营养与健康两岸学生创新竞赛”“CAPINNO全球食品饮料商业挑战赛”以及中国食品科学技术学会主办的李锦记杯、盼盼食品杯、安琪酵母杯、三只松鼠杯、温氏杯、恒顺香醋杯、哇哈哈杯等创新竞赛。

3 结语

正值“十四五”开局之年,食品科学行业的战略需求是要保证资源充分利用的充足食品供应、智能高效的食品制造供应链以及适应美好生活需求的健康食品供应,急需解决食品行业“卡脖子”攻关技术。如何通过多学科交叉融合,制定出具有创新综合能力的人才培养方案,构建课程体系和质量保证体系[12],在工程教育活动中,不断探索食品工程与信息化、数据化、智能化的转型升级和改造途径,是当前的重要任务。