锂离子电池高安全性阻燃聚合物电解质研究进展

2021-12-31刘学清刘志宏刘继延

陈 佳,刘学清,刘志宏,刘继延

(江汉大学 光电化学材料与器件教育部重点实验室,化学与环境工程学院,湖北 武汉 430056)

0 引言

在石化能源日益枯竭且环境污染越发严重的当下,大力发展绿色新兴经济产业成为了世界各国共同追求的目标[1-3]。在着力开发新能源产业的背景下,电动汽车逐步取代传统的燃油车成为了响应环保要求的大趋势。随着电动汽车走进千家万户,对动力电池提出了更高的要求。新一代动力电池必须具有更高的能量密度、更宽的电化学窗口、更长的循环寿命以及更大的离子迁移效率[4-5]。然而能量密度越高的电池一旦因剧烈撞击、滥用短路、过充过放引发热失控所造成的危害也就越大,因此动力电池的安全问题显得尤为重要[6-9]。近年来,由于锂离子电池引发的安全事故屡见不鲜,如2017 年前后三星电子Galaxy Note7 旗舰手机连续发生多起爆炸事故,2019 年4 月特斯拉Model S 自燃门事件,2020 年南京新能源车因充电引发的起火自燃事件等,造成了大量人员伤亡和财产损失,动力电池的安全问题引起人们的高度重视。

聚合物电解质一般包括全固态聚合物电解质和凝胶聚合物电解质[10],与传统的液态电解质相比,聚合物电解质因有效地解决了电解液的挥发和泄露问题,在安全性方面有极大的提高[11-13]。但聚合物电解质中常用的聚合物基体如聚氧化乙烯(PEO)、聚氨酯(PU)等都极易燃烧,安全隐患依然存在,因此,将这类易燃的聚合物电解质进行阻燃改性成为了提升动力电池安全性能的有效途径[14-16]。

1 聚合物电解质的燃烧、阻燃机理及评价指标

锂离子电池在滥用的情况下,电池内部的温度迅速升高,此时高氧化性的正极材料的稳定性通常较差,容易分解产生氧自由基(O·)[17],而聚合物电解质会缓慢分解产生烷基自由基(RH·)和氢自由基(H·),与O·发生链式燃烧反应使得电池内部温度急剧升高,剧烈燃烧甚至爆炸[18-19],电池燃烧反应机理见图1。

图1 锂离子电池燃烧反应式Fig.1 The combustion reaction formula for lithium-ion battery

要实现聚合物的阻燃,从本质上说就是要设法终断聚合物燃烧过程中的自由基链式反应。基于此原理,聚合物的阻燃机理概括起来可分为两种,即气相阻燃机理和凝聚相阻燃机理[20]。

聚合物燃烧过程中产生了大量的H·和·OH,含磷和含卤阻燃剂在燃烧过程中分解所产生的PO·和卤化氢能够有效捕获H·和·OH,从而终止聚合物燃烧过程中自由基的链式反应[21]。此外,膨胀型阻燃剂在燃烧过程中会产生氮气、二氧化碳或水蒸气等难燃性气体[22],它们在逸出的过程中不仅带走了大量的热量使聚合物表面温度降低,同时还稀释了空气中氧气的浓度使得聚合物无法继续燃烧,从而在气相中实现了对聚合物的阻燃[23]。

凝聚相阻燃的关键在于成炭,例如含磷阻燃剂在热分解后生成磷的含氧酸,它能催化聚合物脱水成炭,因致密炭层的隔热隔氧作用而实现凝聚相阻燃[24]。

基于上述燃烧及阻燃机理的分析,解决锂离子电池聚合物易燃问题最有效的办法就是向聚合物电解质中引入阻燃剂,使其达到难燃或不燃的阻燃要求。有关聚合物电解质的阻燃性能评价目前有如下常用测试指标:极限氧指数(limited oxygen index,LOI)、垂直-水平燃烧测试(UL 94 标准)、自熄灭时间(self-extinguishing time,SET)、微型量热测试(microscale combustion calorimeter,MCC)、示差扫描量热法(differential scanning calorimeter,DSC)以及绝热加速量热法(accelerating calorimeter,ARC)等[6,8,19-20]。

2 聚合物电解质阻燃剂的分类

近年来有关聚合物电解质阻燃化合物的报道逐渐增多,概括起来主要包括含卤化合物、含磷化合物、含氮化合物、含硅化合物以及部分金属氧化物或氢氧化物等,不同类型的聚合物电解质阻燃剂性能指标见表1。

表1 聚合物电解质阻燃剂分类对比Tab.1 Classification comparison for flame retardants of polymer electrolyte

2.1 无机纳米阻燃剂

金属氧化物或氢氧化物是一类常用的添加型阻燃剂,通常需要添加聚合物质量分数30%及以上才能实现令人满意的阻燃效果,但添加量过大使得阻燃剂在聚合物中出现了严重的相分离,对材料的力学性能造成严重的影响,解决这一问题的有效办法就是要降低阻燃剂的粒径从而改善其在聚合物中的相容性,一般需要纳米尺度才能在聚合物中有较好的分散效果。韩国国立韩巴大学Kim Seokwoo 研究团队[25]通过流延和萃取工艺制备了一种氢氧化镁-聚偏氟乙烯-六氟丙烯凝胶聚合物电解质(Mg(OH)2-P(VDF-HPF)),当添加质量分数为20%的Mg(OH)2时,该聚合物即具有良好的离火自熄性,同时还保持着良好的机械强度。

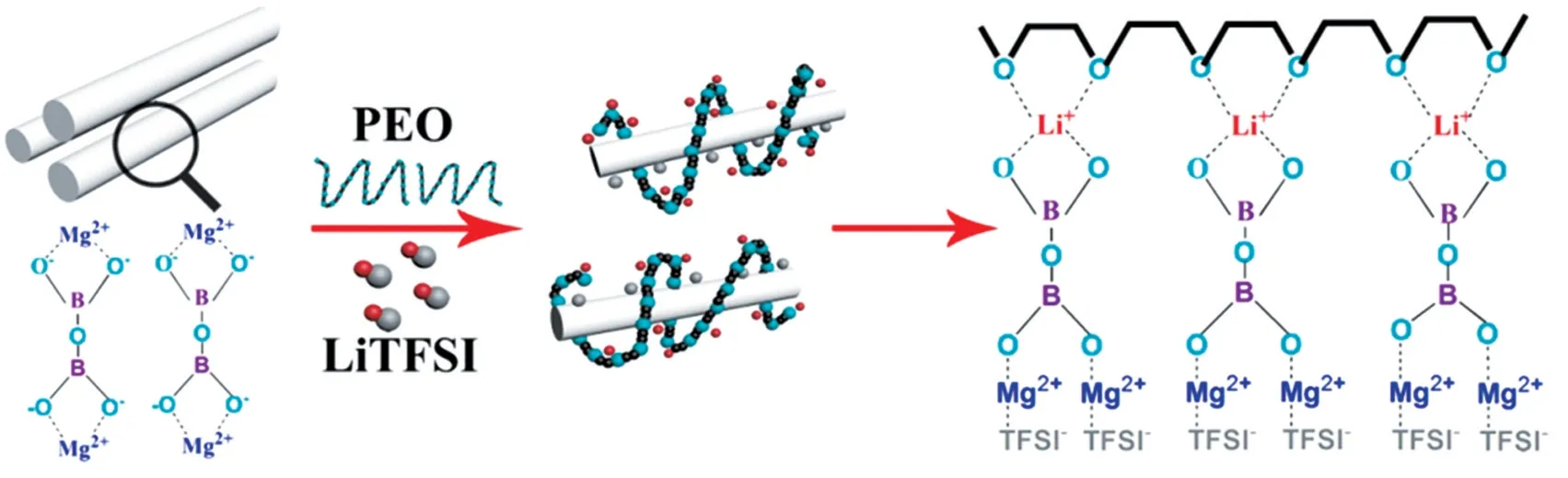

浙江工业大学陶新永教授课题组[26]利用硼酸镁(Mg2B2O5)纳米线技术制备了一种PEO 基固态聚合物电解质(见图2),它与原始的聚氧化乙烯-双三氟甲烷磺酰亚胺锂(PEO-LiTFSI)电解质相比具有更高的离子电导率、更宽的电化学窗口以及出色的力学性能,同时还实现了较好的阻燃效果。

图2 硼酸镁纳米线增强多功能聚合物电解质锂离子迁移示意图[26]Fig.2 Schematics of lithium-ion migration in Mg2B2O5 nanowire enabled multifunctional polymer electrolytes[26]

2.2 有机磷系阻燃剂

有机磷系阻燃剂兼具气相和凝聚相阻燃机理,并且具有低毒、高效且与聚合物相容性好等特点,被广泛地应用于聚合物电解质的阻燃。最常见的有机磷系阻燃剂主要包括膦酸酯类、亚膦酸酯类、聚膦酸酯类及其衍生物[27-30]。有机磷系阻燃剂虽然阻燃效率高且生物及环境友好,但通常热稳定性不高,初始分解温度一般低于300 ℃。江汉大学刘继延教授课题组[31]利用二氯甲基氧磷、苯酚以及双酚A 共聚得到一种初始热分解温度为354 ℃(以失重3%计算)且与PEO 相容性良好的聚膦酸酯阻燃剂聚(二(4-苯氧基)丙烷甲基膦酸酯)(PBMP),当PEO/PBMP 聚合物电解质中磷的质量分数达到3%时,聚合物电解质即能达到V-0 级别的阻燃性能,与纯PEO 相比,PEO/PBMP 聚合物电解质燃烧过程中热释放速率和总的热释放量有显著降低,PBMP 极大地提高了PEO 聚合物电解质安全性能,同时PEO/PBMP 聚合物电解质组装的LiFePO4/Li 半电池还能保持着4.0 V 的电化学窗口以及1.25 × 10-5S/cm 的离子电导率。

中科院青岛生物能源与过程研究所崔光磊老师研究团队[32]报道了一种以聚(甲基乙烯基醚-马来酸酸酐)(P(MVE-alt-MA))作为基体,细菌纤维素(bacterial cellulose,BC)作为增强剂,磷酸三乙酯(TEP)、碳酸亚乙烯酯(VC)及高氯酸钠(NaClO4)为增塑剂的阻燃准固态聚合物电解质(FRPMM-CPE)(见图3)[32],实现了阻燃性能和电化学性能的良好平衡,可在离火1 s 内自行熄灭。该聚合物电解质组装的Na3V2(PO4)3/Na 金属电池还具有4.4 V 的电化学窗口和良好的循环性能,在室温下进行1 000 次循环后电池容量保持率为84.4%。

图3 阻燃准固态聚合物电解质制备过程[32]Fig.3 The preparation process of flame-retardant quasi-solid polymer electrolyte[32]

2.3 含卤阻燃剂

卤系阻燃剂是使用较早的一类阻燃剂,它具有添加量少、价格低廉、稳定性好等特点,曾经一度处于阻燃市场的主导地位,后因二噁英问题欧美实施RoHS 和WEEE 指令严格限制多溴二苯醚和多溴联苯的使用[33],导致国内许多电子电器产品的出口受到了严格的限制。十溴二苯乙烷(DBDPE)作为一种新型溴代阻燃剂,因具有阻燃效率高、热稳定性好且不存在二噁英类环境问题受到了越来越多人的关注。斯坦福大学崔屹教授科研团队[34]以力学性能良好的多孔聚酰亚胺膜(PI 膜)和阻燃剂DBDPE 作为电解质基体,并向其空隙中注入PEO-LiTFSI 离子导体,得到一种具有优异阻燃性能的超薄、超轻固态聚合物电解质(见图4)[34]。图4 中燃烧测试实验结果显示未添加DBDPE 的PEO-LiTFSI 电解质膜在接近火焰后立即剧烈燃烧,而作为对照的PI/DBDPE 和PI/DBDPE/PEO/LiTFSI 膜在接近火焰后的1 ~2 s 内立即熄灭,显示出出色的阻燃性能。该阻燃固态聚合物电解质组装的LiFePO4/Li 半电池具有出色的循环性和倍率性,可在燃烧极端条件下工作。该阻燃固态聚合物电解质因具有高效的阻燃性能且符合目前欧美各国的环保标准,在电子电器产品领域的应用有望得到进一步的拓展。

图4 阻燃、轻质固态聚合物电解质燃烧测试[34]Fig.4 The burning test of flame-retardant, lightweight solid-state polymer electrolytes[34]

2.4 多元素协同阻燃

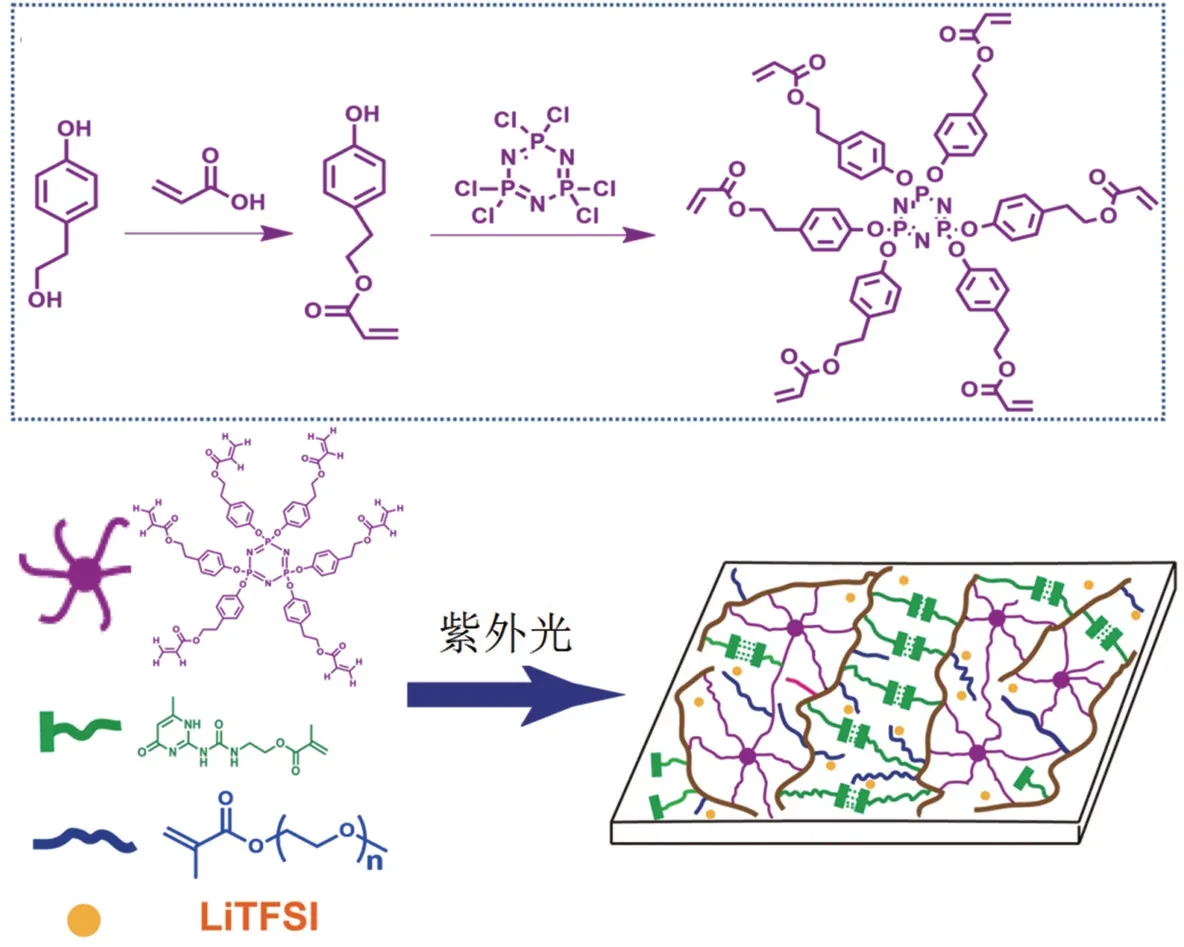

含氮化合物也是目前阻燃领域的一个研究热点,但单独使用一般阻燃效果较差,通常需要几种组分进行复配才能获得较好的阻燃效果,且不同的阻燃元素都有着各自的优缺点,多元素协同阻燃是今后阻燃行业发展的一大趋势。磷腈类化合物是一类典型的磷氮协同复合型阻燃剂,较好地结合了磷、氮两种阻燃元素的特点,受到了越来越多的关注。它主要包括小分子环状磷氮化合物和高分子线性磷氮化合物[35]。华中科技大学薛志刚教授课题组[36-37]近期完成了一项有创造性的工作,通过紫外光交联共聚得到了一种新型环磷腈基自修复聚合物电解质(见图5)[37]。这种具有交联网络结构的聚合物电解质热分解后所含磷元素一部分生成磷的含氧酸,能够催化聚合物脱水成炭,所含氮元素会分解产生氮气,由于致密炭层的隔热隔氧作用连同所产生的氮气及水蒸气等不燃性气体对周围空气中氧气浓度的稀释作用,因而具有优异的阻燃效果,至关重要的是该阻燃聚合物电解质在安全性、力学性能、热稳定性以及电化学性能等诸多方面实现了较好的平衡。

图5 环磷腈基自修复聚合物电解质的制备[37]Fig.5 Preparation of cyclophosphazene-based self-healing polymer electrolyte[37]

Deng 等[38]将一种磷-氮-硫三元协同阻燃剂二-(2-(5,5-二甲基-2-磺基-1,3,2-二氧杂膦-2-肼基)-对-乙基次膦酸(DNSPE)与聚乙烯醇通过静电纺丝成功制备了一种新型阻燃聚间苯二甲酰-间苯二甲酰胺(PMIA)纳米纤维凝胶聚合物电解质(DNSPE/PMIA)。该聚合物电解质的极限氧指数(LOI)高达30%,具有极好的阻燃性能,利用该阻燃聚合物电解质组装的Li-S 电池循环稳定性高,在0.5 C 下循环600 次之后仍保持着98.46%库仑效率。

离子液体因具有较高的离子电导率和离子迁移效率而备受关注,但离子液体本身一般不阻燃,将离子液体与陶瓷颗粒进行复配,不仅可以进一步增强其离子传导能力,而且离子液体中的亚胺盐和陶瓷颗粒中的金属氧化物能够起到一定的协同阻燃效果。Guo等[39]利用Li1+xAlxGe2-x(PO4)3(LAGP)陶瓷颗粒、P(VDF-HPF)以及1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐-双三氟甲烷磺酰亚胺锂(EMITFSI-LiTFSI)离子液体制备得到一种具有高安全性能的离子液体凝胶聚合物电解质(LPELCE)(见图6)[39],当LPELCE 中LAGP 的质量分数为50%时,该凝胶聚合物电解质的LOI 达到56%,表现出极优异的阻燃性能。

图6 离子液体凝胶聚合物电解质的制备[39]Fig.6 Preparation of ionic liquid gel polymer electrolytes[39]

硅作为地壳中含量仅次于氧的元素在锂离子电池中有着广泛的应用,不仅大量地应用于电极材料中,如Li2MgSiO4包覆LiCoO2正极材料及硅锰合金负极材料,硅烷偶联剂和二氧化硅等还作为一类无卤阻燃化合物应用于聚合物电解质的阻燃及改性中,通常将其与含磷或含氮类其他阻燃化合物复配使用。四川大学张楚虹课题组[40]利用硅烷偶联剂(KH560)和9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)制备了一种性能优异的硅-磷协效型阻燃剂应用于聚氧化乙烯固态电解质中,显著降低了聚氧化乙烯固态电解质燃烧后的放热量,在改善了聚合物电解质安全性能和热稳定性的同时,以此电解质制备的LiFPO4/Li 全固态半电池具有良好的循环稳定性,其在80 ℃及0.2 C 的电流密度下经80 次循环后仍保持着98%的库仑效率。

3 总结与展望

聚合物电解质的阻燃改性能够有效提高电池的安全性能,阻燃聚合物电解质是今后动力电池发展的一个趋势,其中聚膦酸酯和磷腈类化合物因阻燃效率高且环境友好受到了越来越多研究人员的关注,在针对聚合物电解质进行阻燃改性时难免或多或少地牺牲掉一部分锂离子电池的电化学性能,因此在提高动力电池安全性能的同时还需实现电化学性能的良好平衡,未来阻燃聚合物电解质的发展可能呈现如下趋势:

1)发展具有3D 网络结构的复合型聚合物电解质,降低聚合物电解质的结晶性,提高离子电导率和离子迁移效率。

2)利用原位固化技术改善固态电解质与电极之间的界面问题,提高界面兼容性、塑性以及稳定性。

3)开发无卤、低毒、低烟且环境友好型的聚合物电解质以适应未来的环保需求。

4)以反应型磷、氮化合物为单体,通过交联共聚制备本征阻燃聚合物电解质,从而有效改善阻燃剂与聚合物之间的相容性以及界面问题。

5)开发性能优异且相容性好的阻燃粘结剂或成膜剂,改善聚合物电解质与电极之间的界面相容性,在发挥协同阻燃提高电池安全性能的同时还降低界面阻抗,改善锂离子电池的电化学性能。

6)通过静电纺丝、电场排列、原位聚合等技术开发兼具良好的阻燃性能、力学性能及热稳定性能的新型“刚柔并济”的聚合物电解质膜以满足未来更高的应用需求。