云小组智慧社群的组建与运作

2021-12-29袁晓萍

如何提高在线教学效果?如何破解缺少互动、缺少选择、缺少合作的线上学习困局?如何在网络空间满足学生学习与互动需求?如何利用网络媒体开展项目式合作学习?云小组的组建和运作为教学革新打开了一扇新门。

一、什么是云小组

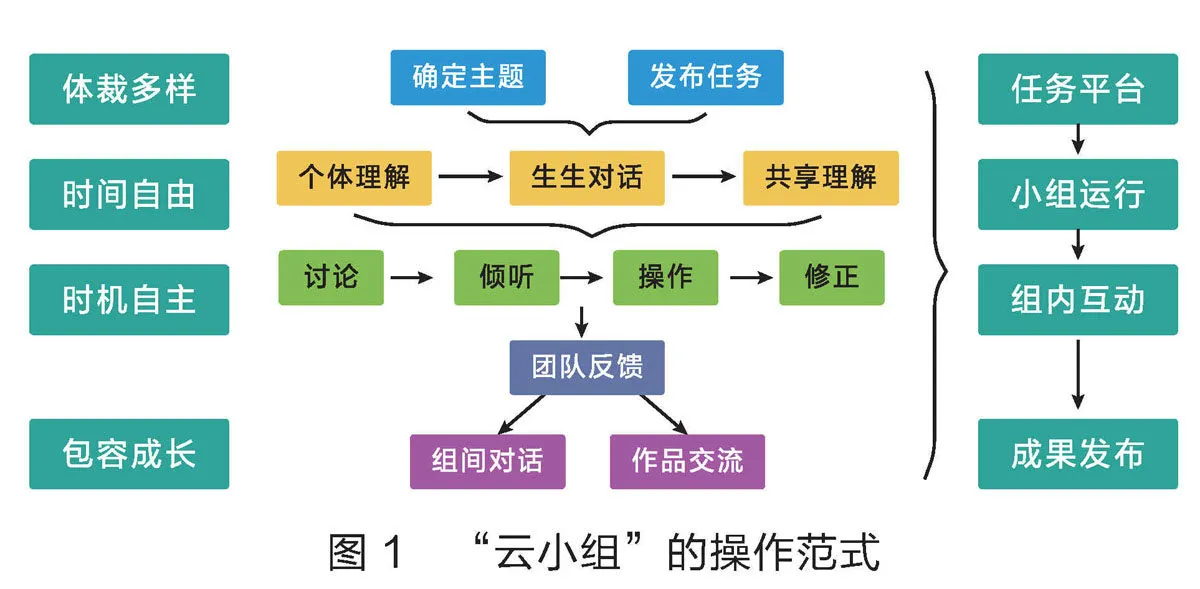

顾名思义,云小组就是通过云端组织起来的学习小组。新冠肺炎疫情期间,教师将大班额拆为若干柔性的线上学习小组,将学习内容嵌入活动中,引导学生小规模互动,借助数字媒体进行远程互动协作、知识建构、问题解决和学习创造,共同完成主题化、项目式的学习任务(如图1),帮助学生提高学习绩效,提升认知,促进成长。

在云小组虚拟社群,学生能看到彼此的面孔,聆听彼此的观点,感受彼此的情绪。教师让学生进入互动交融的网络社群,智慧地交流与碰撞,实现情感的连接与交融。

二、云小组的组建

(一)确定群分组方法:静态组合,动态自择

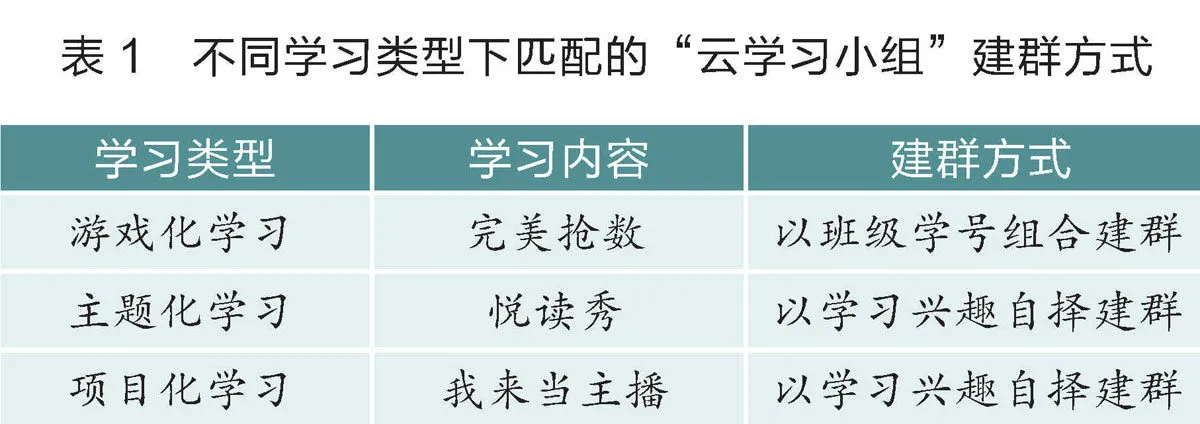

学生参与云小组合作学习,需要与同伴积极互动,在学习中是积极的、相互依赖。教师要对小组的学习效果负责,实施异质分组,将各组人数控制在4~6人。根据学生不同的学习内容,笔者科学排布云小组成员,尝试“以班级学号组合分组”和“以学习兴趣自择分组”,实现开放的、泛在连接的多元架构,让不同学力水平的学生都有触碰到最优质思考资源的机会(见表1)。

(二)创建云小组文化:社群标识,团队愿景

为了让云小组学习变得更加有仪式感,笔者要求各组自行商定云小组的共同愿景,确定小组名称及标识,并且以云接力的方式建立电子签名档案。云小组的组长和组员分别设计个性化名片,这样可以增强组长的责任感,以及组员的参与感。笔者引领学生创建云小组文化,进一步激发他们学习的兴趣和自发力,创造良好的学习氛围,增强云学习的归属感、仪式感和参与感。

(三)培养群社交技能:独立思考,有效协作

为了保障云小组成员有效交流,组织云组长及小组成员需要讨论制订群规。群规主要内容如下:提前思考要讨论的主题,带着思考、带着问题进群讨论。围绕研究话题讨论,不重复别人的发言,不进行简单的刷屏,不聊天,尽量不发表情包。群内讨论时要学会对别人的发言进行评论、补充,便于形成更有质量的观点。如果文字、语音表达不清,也可用手写图片上传的方式,让群里所有的人看明白。如果群里的小伙伴已进入下一环节的讨论,上一环节未进行的发言立即停止,如果误发请及时撤回,没有及时发表的观点和疑问可以在最后的群回顾中补充提出。

构建良好的社交环境有利于学生独立思考和协作交流。

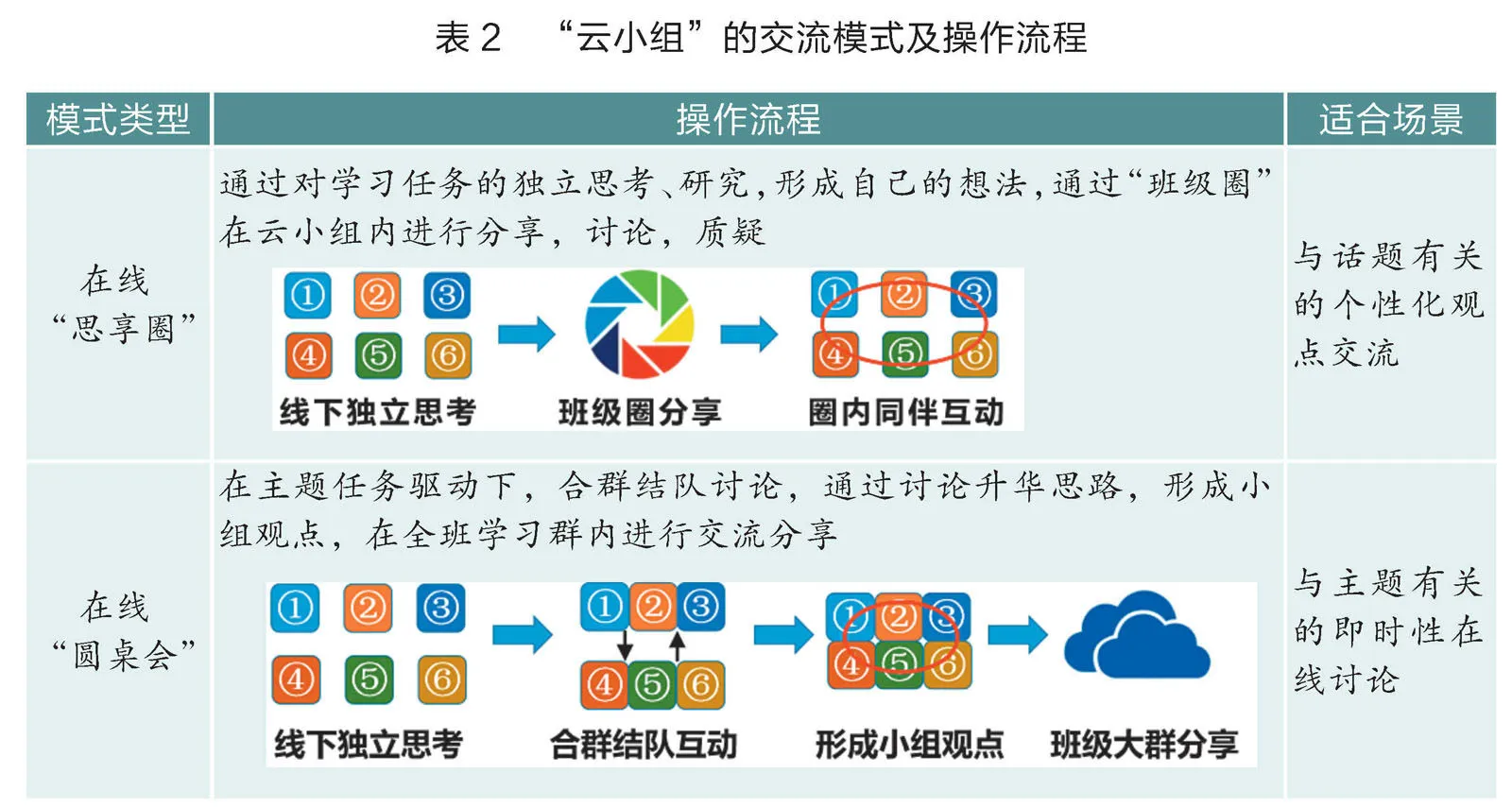

(四)构建群交流模式 :“思享圈”与“圆桌会”

随着网络教学模块产品渐次丰富,多种功能组合的不断增加,教师有条件采用支持多种规模的交流模式,以适应不同场景的交流需求。为满足云学习小组的活动的差异化需求,笔者采用在线“思享圈”与在线“圆桌会”的模式让学生进行学习交流(见表2)。

“思享圈”“圆桌会”“帮帮团”的交流就是由一个个小社群、小互动组成的,圈圈套圈圈,不断流动变化,不断进化生成新形态。

三、云小组的运维

云小组不是组建好就可以合作好,而是需要培养的。在云小组的培养过程中,教师需要进行更多元与高纬度的设计,去实现组内的沟通,促进学生的反思,助力小组学习(如图2)。

(一)花式创新“云学习内容”——有意义,有质量,有趣味,可选择

学生参与云小组学习并不是被动盲目地打开电脑或手机去看看微课、完成任务那么简单,而是需要有针对性地选择经过打磨和设计的云学习内容。首先,教师设计的内容要有意思、吸引人,让学生喜欢。其次,学习任务要有品质,可选择,体现相互依赖的特征,有助于激发学习团队的潜能,启发团队创作的灵感,让学生有跃跃欲试组团的冲动,在学习同伴的互助协作下,挑战更高层次的学习任务,体验共同努力的成就感。最后,要让学生觉得有价值、有意义,让每个成员全身心地参与进来,体验有品质的深度学习。

其一,游戏化云学习。笔者基于课本内容,设计了具有层级挑战性的线上游戏,如“24点PK”“背诵666”和“数学魔法学校”等。

其二,主题化云学习。结合疫情的时事,笔者设计了学习主题引导小组进行讨论,如“春天的飞花令”和“我是疫情防控官”等。

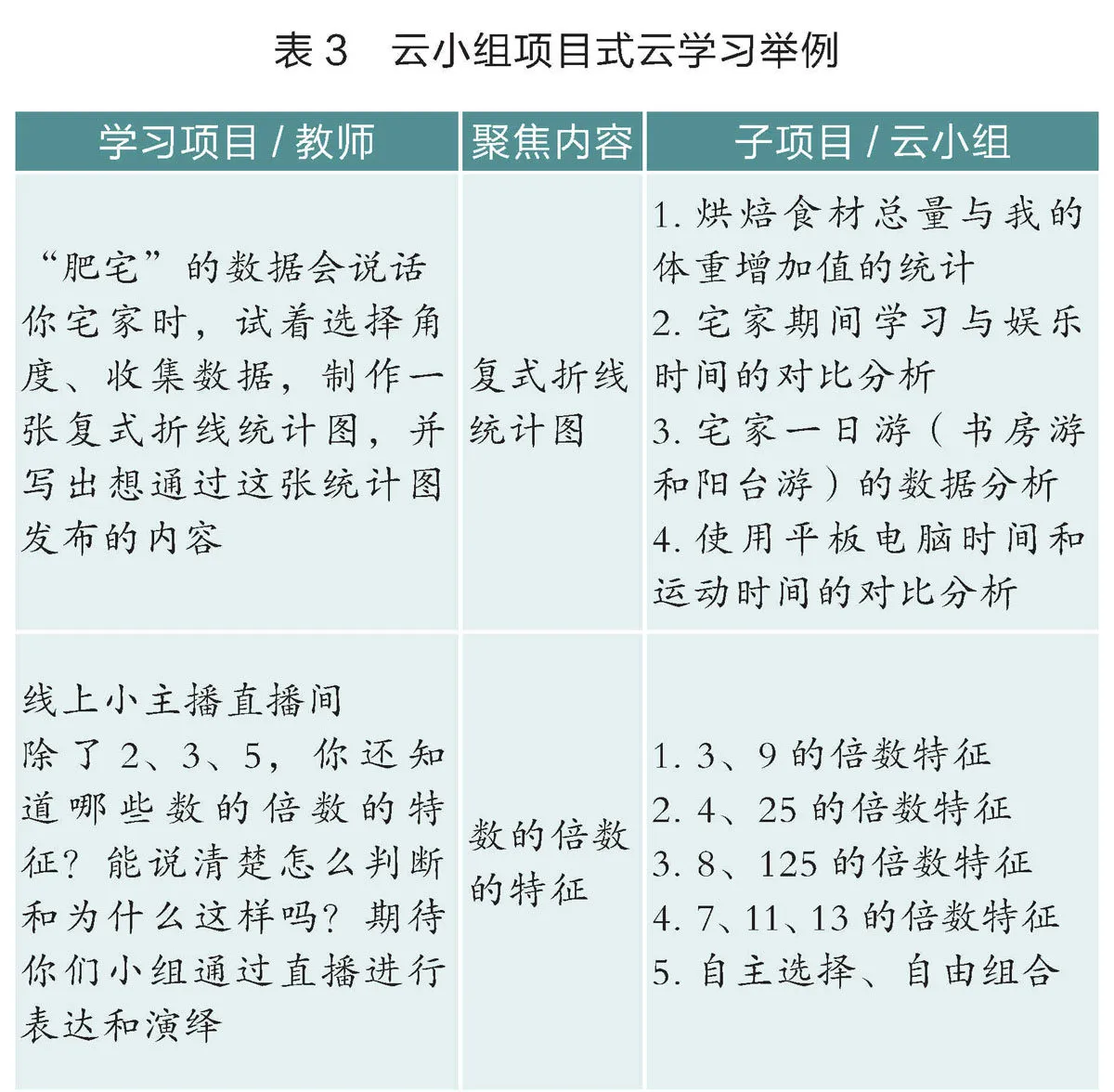

其三,项目式云学习。笔者选定主题、设计项目,激发学生学习的动力。笔者从当前学习热点入手进行主题设计,而子任务让学生经过对比、评价、分析,并集中全体组员的智慧进行提炼。

(二)多元构建“云学习支架”——有目标,可共享,多元化,促反思

云小组学习是一种“虚拟又困难复杂的”组团探究学习。学生具备不同于传统线下学习的多元化的能力与素养更有利于参与云小组学习(见表3)。笔者基于学习内容的重难点和认知思维的生长点及学生学习的兴奋点,精心设置驱动问题,为学生提供必要的数字资源,选择适当的资源配送方式,设计科学的评价量表,保证云小组学习内容的科学性,促进学生及时对云小组学习的自我监控和成长反思。

其一,主题任务支架。教师通过发布云学习项目,进行线上问题导引,激发学生的创造力,多渠道开发子项目。主题任务支架应具有支持性、生长性、跨学科、可分解等特性。

其二,路径资源支架。笔者提供资源包和加油包,供学生自助搭配,给予学生多样化的探究方法和学习资源,从过程方法、知识技能等多个层面,梳理学生项目研究中的各种可能的实施路径,引导学生优化探究方法,提出多元化解决方案。

其三,反思整理支架。笔者借助这个支架培养小组反思整理的习惯。每次任务结束后,笔者都组织云小组复盘:在完成这项任务的小组合作中取得哪些经验,哪些方面做得不够,如何改进,各人做了哪些贡献,下次还可以怎样提升?每次活动后,学生都进行交流、讨论、反思,如此慢慢优化小组成长模式。

(三)集智破解“云小组困局”——会妥协,善协商,自生长,借智慧

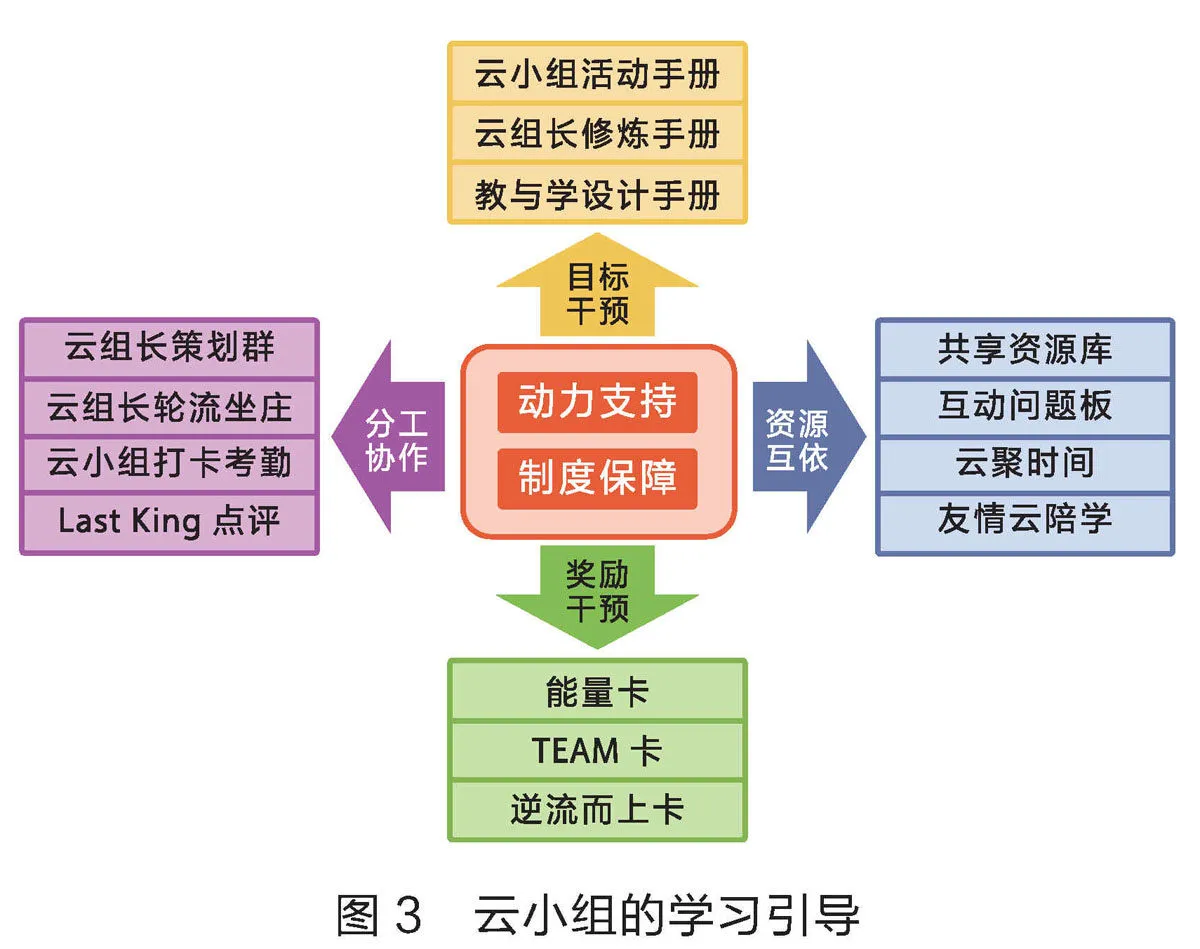

云小组有其秩序和生态,学生会在一次次交流中摸索出不同的交流技术。教师要知止知退,明确自己只是云小组活动的组织者、指导者、促进者和调控者,如果没有获得学生的邀请,不强行加入云小组群,让学生在群组内无拘无束地交流。笔者倡导云小组自主坚守活动文化,不包办代替,让云小组尽力自主设计学习模式和目标(如图3)。教师需要“会妥协、善协商、自生长、借智慧”,建立主体间的平等契约,正确适度地引导学生在协作中完善社群体系,让云小组自主设定目标,寻找智慧学伴、摸索学习方式、自定学习的进度。

一是目标干预,靶向启思,让更多学生参与深度探究。为支持云小组顺利开展云学习,笔者和同事编写了“云小组线上教与学三手册”。《云组长修炼手册》指导云组长如何与组员进行沟通,组织组员开展活动;《云小组活动手册》从云名片、云约定、云活动到云总结,完整记录云小组的学习过程;《教与学设计手册》引导教师从主题确定、资源设计、过程预设及自鉴评估等环节进行教与学的设计。这些手册对教师和学生开展云小组活动给出了具体、细致的建议,包括学习活动内容、学习活动要求、有效学习方法、呈现检查方式、完成时限要求等,以便学生有明确的任务方向(如图4)。

二是资源互依,云端共研,建立资源分享制度。学生在群内建立共享资源库,每次围绕主题进行学习,将搜集的资料放在一起共享学习;“互动问题板”神通广大,无论哪位学生想到与学习主题有关的问题可以随时贴入问题板;“云聚时间”魅力无穷,每周有一天云小组召开视频会议,复盘云小组学习活动中的各项操作;“友情云陪学”人气爆棚,云小组成员根据个体的学习需求,申请让小组某位成员在线陪学,答疑解惑,向线上的学伴借智慧。

三是分工协作,相互成就,明确成员责任分工。教师在设计活动方案时,要明确每个学生的责任,其中云组长是引领云小组群内互动的关键,是架起小组群与教师互动的桥梁。笔者建立“云组长策划群”,邀请云组长带领一位组内的核心组员入群,每周在群内组织一次交流会,让云组长们交流他们组织、管理、策划的心得与经验。云组长还可以实施“轮流坐庄制”,让云小组的每位成员都可以共情、感受管理组织云小组活动的全过程中云组长的付出和努力。笔者关注云小组成员的考勤情况并实施“Last King点评制”。如果某学生不能参与小组讨论可以请假,但要回看云小组的直播视频,或者参与群聊区的讨论,并且发帖作最后的发言,发言中要先小结前面讨论中的3个核心观点,再提出至少1个自己的建议策略。笔者借此确保每个学生在云活动中有观点、有思考。

四是奖励干预,点燃动力,激发成员参与热情。根据小学生好胜心强的特征,笔者设计了各种“云奖励”,进行“云积分”,“撩拨”学生参与云小组学习:魔力增值卡由云组长根据组员的表现进行点评发放(如图5);TEAM卡由教师根据云小组的全员参与、合作情况进行点评发放;逆袭卡由各云小组根据本组一个阶段的云学习情况自行申领。笔者以各云小组在达在目标过程中总体成绩作为评价的标准,将学生个人之间竞争转化为云小组之间的竞争,促进云小组内部和组间的合作,让每个学生在云小组内尽显其能,得到最大程度的发展。

通过数据调查,笔者欣喜地看到,学生对于小型云小组互动接受度更高,更乐于在云小组内进行尝试并探索各种可能性。云小组的构建为学生的小范围互动、主题化学习、观点的相互聆听提供了一个高效运行的智慧社群。学生个体宅学变为集体优学。疫情时期和后疫情时期,云小组的科学运作都能助力学生自觉学习、创造性地个性化学习。

注:本文系2020年浙江省教育科学规划课题“疫情与教育”专项课题“云学习小组的组建及养成策略的实践研究”(编号:2020YQJY193)阶段性成果。

(作者系浙江省杭州市学军小学特级教师)